Las palabras de la memoria

Un libro clave para la identidad histórica en las aulas de las escuelas bonaerenses

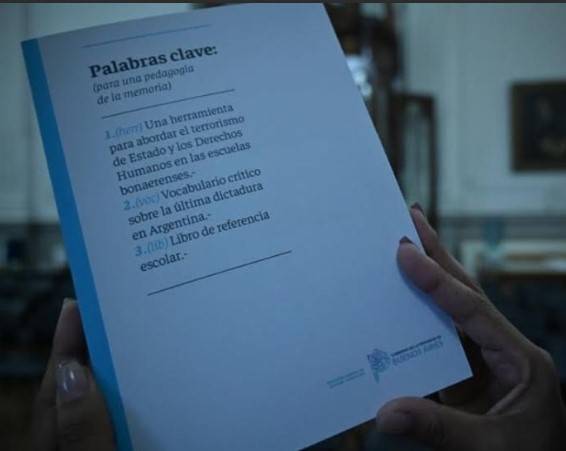

Decía Pablo Neruda en su poema “La palabra”, que son estas “las que cantan”, las que él perseguía y a veces agarraba al vuelo para poner en sus creaciones. En el presente, ¿cuáles palabras o términos perseguimos para explicar el pasado reciente? Quizá fue ese el disparador para seleccionar cincuenta términos que conforman el libro Palabras Clave (para una pedagogía de la memoria) editado recientemente por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense. Su propósito es convocar a pensar en las escuelas lo sucedido en la última dictadura cívico militar, tomando el lenguaje como punto de partida.

Citando a Pierre Bourdieu, que decía que nombrar las cosas es una toma de posición, el director de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, en la presentación del libro, recordó la frase del sociólogo francés: “‘El que nomina domina’.(…) Si decís terrorismo de Estado, decís una cosa. Si decís Proceso de Reorganización Nacional, decís otra. (Eso) en las aulas de las escuelas bonaerenses no es ninguna zoncera. Porque hay que empezar a explicar todo, no como si los otros fueran ignorantes —porque eso sería un gesto de soberbia—, sino con el deber de explicarle todo a todos, desde el principio”.

Sileoni describió la propuesta: “Un libro de referencia, un libro que en algún sentido puede cumplir las funciones de un diccionario, un libro de consulta. Un libro ordenado alfabéticamente, salvo las dos primeras palabras que son: 24 de marzo de 1976 y 30.000. Un libro que tiene entradas breves, que es posible leerlas sin que se disipe la atención”. También recalcó la importancia de que el libro llegue a las escuelas en una provincia de 307.000 km² y de que se lea.

La presentación fue el 26 de marzo. El acto se realizó en el Salón Albergucci, de la DGCyE, en la ciudad de La Plata. Junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, estuvieron la responsable del área encargada del trabajo, la coordinadora de Políticas de Memoria y Derechos Humanos de la DGCyE, Celeste Adamoli; el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, y Leonardo Fossati Ortega, secretario de Derechos Humanos de la municipalidad de La Plata.

Sileoni se refirió a la importancia de ejercer memoria en las escuelas y en los centros de formación, y expresó: “Esto tiene sentido siempre. Pero tiene mucho más sentido desde que la extrema derecha gobierna en la Argentina”. Y detalló:

- Desarmaron el salón de las mujeres;

- Recortes en la Secretaría de Derechos Humanos;

- Eliminaron la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad)

- Están tratando de eliminar el Banco Nacional de Datos Genéticos;

- Están dejando acéfalo al Archivo Nacional de la Memoria.

De todas formas, remarcó que el libro no es una respuesta a esos avances de la derecha. El contexto no precipitó su publicación, que es parte de una colección de derechos humanos que tiene treinta títulos. “Lo venimos pensando desde hace más de un año. No es una provocación, estamos cumpliendo las leyes. El artículo 92 de la Ley de Educación Nacional (26.206), el artículo 107, de la Ley de Educación Provincial (13.688)”, expresó Sileoni.

También hubo un panel compuesto por el subsecretario de Educación, Pablo Urquiza; la directora de la maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata y vicepresidenta de la Comisión Provincial por la Memoria, Ana María Barletta; el abogado y poeta Julián Axat, coordinador del programa Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal, y el licenciado en Ciencias de la Educación y especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo, Gabriel Brener.

El poeta Julián Axat se preguntó: “¿Cuál es la pedagogía para explicar lo ocurrido? Porque si para el testigo es difícil contar aquello que lo hirió, que lo trascendió, que lo atravesó, que lo arrasó, porque incluso el testigo no puede contar por aquel que está desaparecido (…), es muy difícil encontrar una pedagogía que sea tan satisfactoria como dinámica, para recargar y alumbrar lo que realmente pasó”. El escritor platense destacó que la poesía cumplió un papel fundamental para la comprensión del concepto de genocidio. Dijo que si un docente lee en el aula el poema del jurista juedeo-polaco Raphael Lemkin “quizá pueda explicar más fácil que su definición técnica jurídica”. Y cerró su exposición leyendo el poema “Genocidio”.

Gabriel Brener aconsejó “tener cuidado con romantizar la memoria”, que “no es despojarla de su condición amorosa”, sino que hay que “no despojarla de las condiciones políticas que la hacen factible y de las condiciones de contradicción que siempre imperan en las disputas políticas”. También precisó que “las palabras son una herramienta clave para disputar”. Porque cuando en la actualidad “cierto oficialismo niega, niega para justificar la dictadura”.

Analizó que también “hay algo interesante para discutir y debatir que tiene que ver con un desplazamiento semántico que también es político y pedagógico”, con referencia “al hecho de hacer de la víctima un culpable”. Sostuvo que “habrá que estar atentos porque lo que intentan es convertir al desaparecido en culpable de su desaparición. Intentan convencer al pobre de que es culpable de su pobreza. Al despedido de que es responsable de que lo echen del Estado y de los males del Estado. Al pibe que repite (y les duele que ya no va a repetir la secundaria) lo hacen único responsable de su fracaso escolar. Incluso a la abusada, de su provocación”, manifestó Brener.

Además Brener recomendó “tener cuidado con cierta sacralización de la víctima. Hoy en día, si uno mira los medios, al único que no se lo toca es a la víctima o a los familiares de la víctima. Ser víctima no te habilita a otras cuestiones y no te da un lugar distinto de los compatriotas que están a los costados”. Dijo que “humedecer la memoria es poder bancarse la incomodidad”. Que debe “haber un ejercicio de autocrítica que significa no monopolizar toda la verdad histórica” y “tener la valentía y la humildad de poder escuchar más”. Con relación a esto, expresó la importancia del ejercicio pedagógico de la escucha que enseñan particularmente los pibes. Sobre el libro, expresó: “Si las palabras habilitan algo es a hacernos preguntas de verdad. Aquellas que no traen la respuesta de antemano, que generan incomodidad y la necesidad de juntarse con otros a buscar las respuestas, por más que no las tengamos”.

Ana María Barletta —con su fina calma expresiva y reflexiva— se refirió a la crítica que aparece de los sectores dominantes, donde “no es adoctrinar lo que reprochan, sino que es dar esos contenidos que ellos no quieren. No reprochan la manipulación, porque la docencia es meter cosas en la cabeza de otros. Y expresó: “Ellos adoctrinarían furiosamente con los contenidos de ellos”. Sobre el libro destacó “la apuesta al diálogo entre pasado y presente. Algo que es fácil decir, pero no hacer”.

Pablo Urquiza destacó el libro por su “vuelo intelectual”. Lo calificó de “serio, profesional, sesudo”. Y agradeció la tarea del equipo conducido por Celeste Adamoli. Tuvo agradecimiento especial hacia el gobernador Kicillof y hacia el ministro Sileoni. Dijo que ahora era “el desafío de construir una política para que este material tenga vida, tenga difusión”. Señaló que el libro estaba conectado con la colección de Identidades Bonaerenses.

El libro Palabras Clave (para una pedagogía de la memoria) tuvo la tarea previa no tan sencilla de la selección de esos 50 términos que lo componen. “Fuimos y vinimos muchas veces con diferentes listas, con 50 palabras que iban cambiando, que se iban agregando, recibíamos sugerencias, críticas”, explica la editora del libro, Cecilia Flachsland, en diálogo con El Cohete a la Luna.

Esas palabras “de alguna manera se pueden organizar en tres ejes”, describe Flachsland. “Hay algunas de esas palabras que permiten comprender qué sucedió antes de la última dictadura cívico militar del 24 de marzo de 1976, pensando en este antes en un sentido amplio, de cómo era ese paisaje social previo al golpe, cómo era la vida productiva en la Argentina, cuál era el lugar de los trabajadores, de los jóvenes. Qué significó para nuestra historia del siglo XX la sucesión de diferentes golpes de Estado y la proscripción del partido político que nucleaba la voluntad de grandes mayorías populares”, manifiesta la editora.

De esa manera, el libro expone las condiciones previas a ese golpe de Estado. “A través de estas condiciones pretende mostrar a chicos —que tienen una visión muy lejana de ese momento— cómo era el mundo, qué significaba ese mundo bipolar de la posguerra. Es la posibilidad de explicar varias cosas. Ese es un eje”, dice Flachsland. “Otro eje fue tratar de comprender ese acontecimiento específico que llamamos terrorismo de Estado. Se puso el foco en tres aspectos: el represivo; el cultural y el educativo. A lo educativo le pusimos bastante énfasis”, agrega.

Por último, “el tercer eje se pregunta qué hizo la sociedad argentina, qué hizo el Estado con esta herida del terrorismo de Estado. Tratando de contar ese amplio campo de la memoria, la verdad y la justicia”. Allí, se pone “el foco en los sujetos que la protagonizaron, organismos de derechos humanos, pero también en la experiencia de los juicios”, cuenta Cecilia Flachsland. “En ese último eje llegamos bien hasta el presente. Tratando de pensar qué significa este crecimiento de los negacionismos en la Argentina y en otras partes del mundo”. “Como plus, se incorporaron palabras que son de la filosofía o palabras de las ciencias sociales como la palabra libertad o la palabra democracia”. El libro, que puede leerse y descargarse aquí, se completa con una serie de actividades para trabajar en el aula del secundario e incorpora propuestas para la formación docente.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí