30 de diciembre a 5 de enero

Después de liberar a Chipi en una rama del árbol del que había caído y de su desesperada persecución al día siguiente por encima del muro del Hospital Alemán para aferrarse a mi cabeza, me volví a casa enredada en un dilema perturbador. Había logrado que Chipi se desprendiera de mí y se quedara otra vez en su árbol, pero no estaba convencida de que ese fuera el final de nuestra relación. Mi plan era desaparecer de su vida para que pudiera conquistar su autonomía de pájara adulta. Pero su última manifestación de amor (o de dependencia, daba lo mismo) me hacía pensar que aún no tenía la madurez suficiente para arreglárselas en la naturaleza; o que el imprinting conmigo, su madre adoptiva, había trastocado en forma definitiva el instinto de libertad que los humanos les atribuimos a los pájaros. ¿Habríamos quedado asignadas una a la otra para siempre? ¿Era posible que la entidad madre pájara fuera tan indeleble y determinante como la entidad madre humana? ¿Cuándo iba a dejar de preocuparme por ella? ¿Cuándo dejaría ella de depender de mí?

El insomnio absoluto de la noche de tormenta me había dejado fuera de eje. Cada vez que me ganaba el sueño los engranajes de la cabeza me despertaban triturando pensamientos circulares. De repente salió el sol, alguien puso música, olí un café que pasaba y esa combinación de señales protectoras hizo que me durmiera profundamente. Enseguida me despertó un llamado de mi hijo Jota. Eran casi las ocho.

—Estoy en el Hospital Alemán— empezó diciendo como para inyectarme un jeringazo de adrenalina directo en el torrente sanguíneo.

—¿Qué te pasó? ¿Estás en la guardia?

—No, no te alarmes, no me pasa nada. Sólo que vine a hacerme unos estudios y cuando pasé por el jardín un pájaro vino volando y aterrizó en mi cabeza. No se quiere bajar de mí. Creo que es el tuyo.

Las pocas ocasiones en que Chipi y Jota se habían visto nos conmovieron por su intensidad. En cuanto él entraba, ella volaba sin escalas hasta la mata de rulos que enjardina esa cabeza y se quedaba allí examinando y picoteando con mucho detenimiento el terreno hasta que la maraña selvática se retiraba. Ni él ni yo podíamos creer que Chipi lo hubiera reconocido en medio de la gran cantidad de personas que circula por el jardín del hospital, donde funciona una cafetería al aire libre. A Jota le preocupaba verla tan confianzuda, porque en ese lugar hay tres serios peligros para la vida de los pájaros. Uno es el de los latigazos que los mozos de la cafetería les asestan con un repasador cuando se acercan a las mesas para comer miguitas; otro, el de los gatos que se pasean orondos porque saben que la administración del hospital los tiene en gran estima como control ecológico de insectos y roedores. La tercera amenaza, y la que más me preocupaba a mí, eran los dos halcones conchabados por el Gobierno de la Ciudad para ahuyentar a las palomas que se multiplican en las siete viejas palmeras del hospital. Me alegra cada vez que les renuevan el contrato porque es un espectáculo siniestro y hermoso a la vez verlos planear enormes y serenos entre los edificios y lanzarse de repente en picada contra la copa de una palmera para almorzarse un pichón de paloma. Pero ahora temía volver a verlos, porque si Chipi andaba despreocupada entre la gente era porque desconocía los códigos de la vida de los pájaros y tal vez no sabía lo que es un halcón. Esa era una de las grandes falencias en su formación que yo no había podido cubrir.

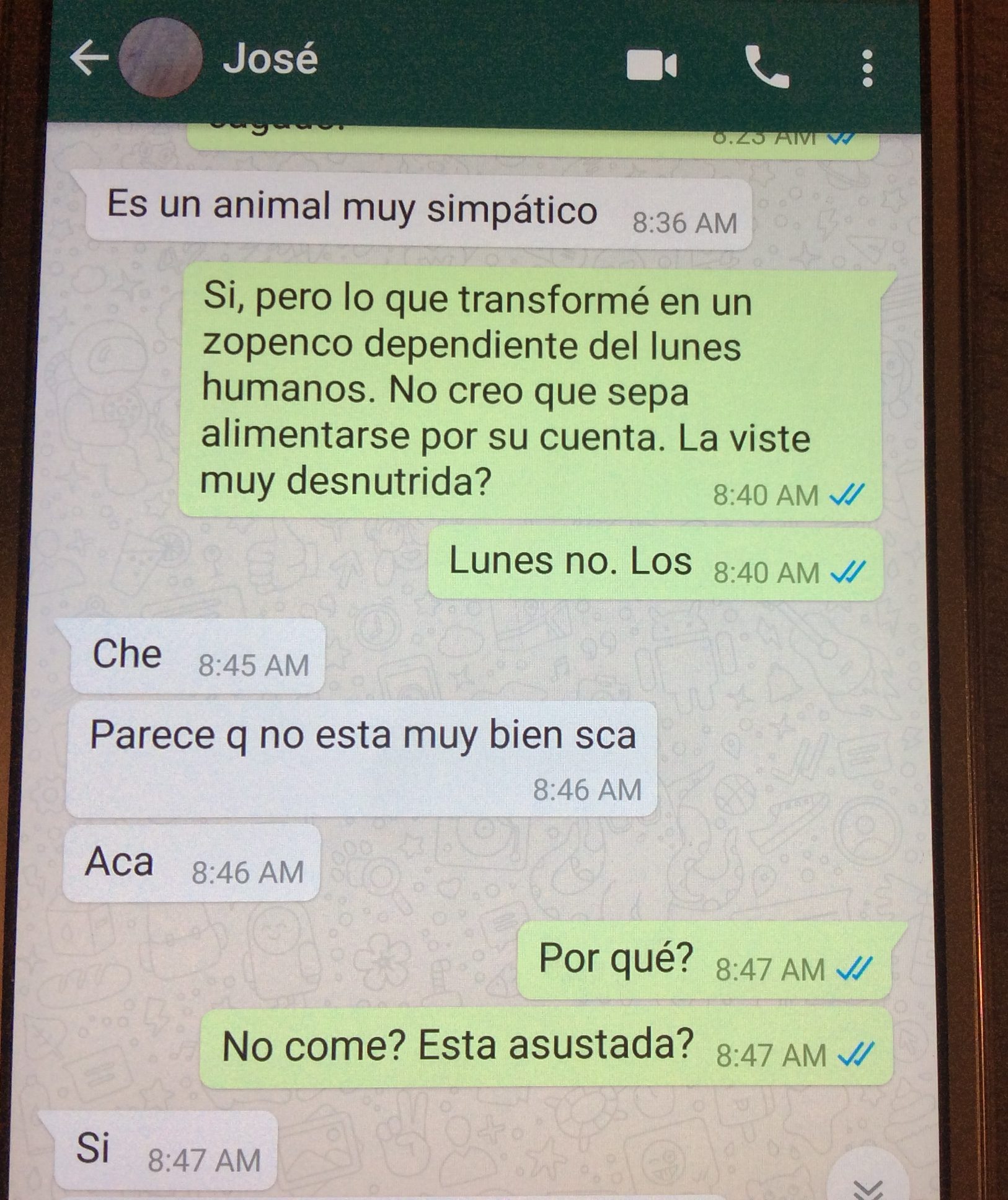

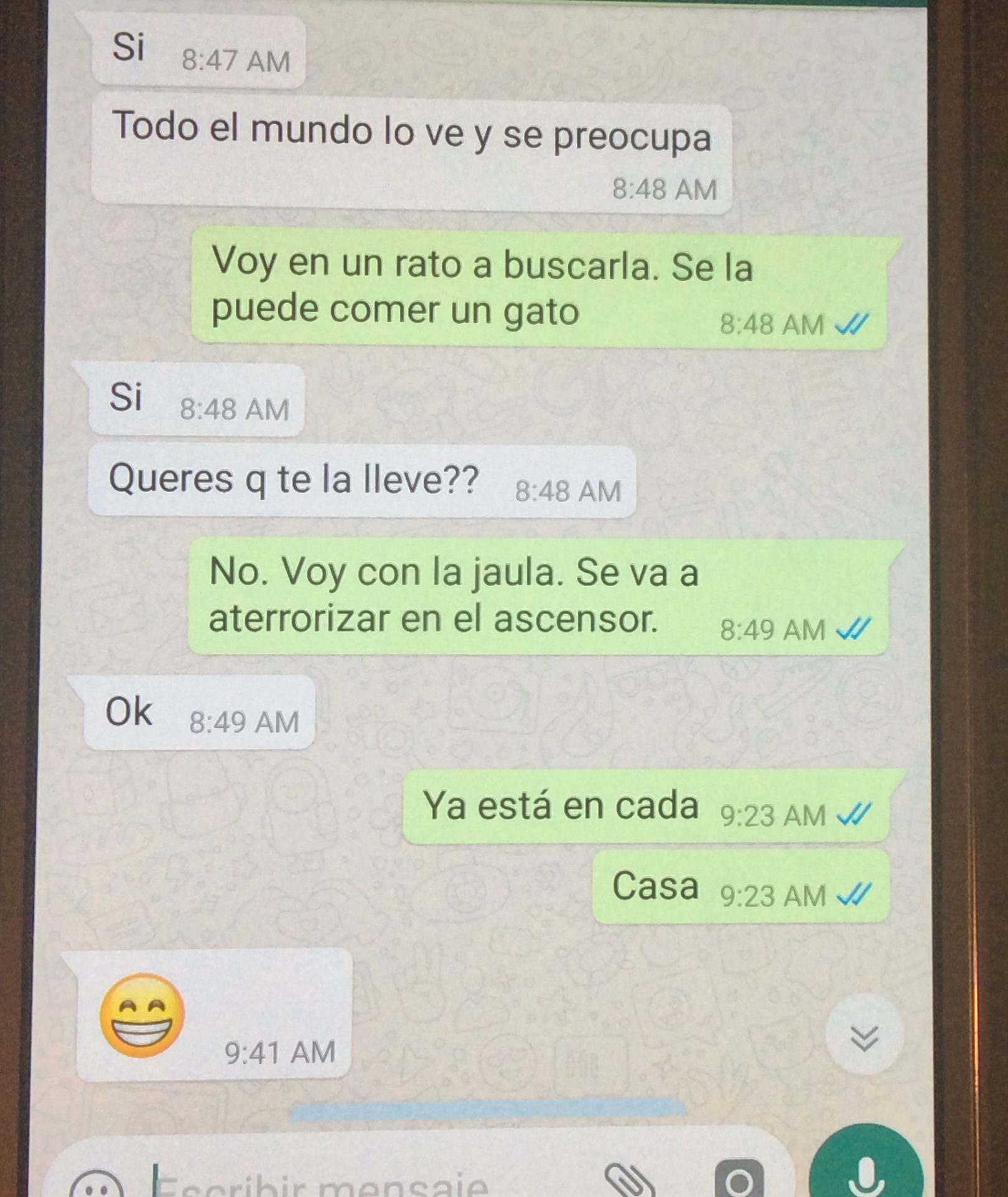

Después de intercambiar estos mensajes fui corriendo al hospital para traer a Chipi a casa. Los guardias me saludaron con naturalidad como si todos los días entraran personas llevando jaulas para pájaros en la mano. La verdad es que no les di tiempo para reaccionar: los saludé muy compuesta tratando de dar la impresión de estar en mis cabales y me dirigí directamente al jardín. No llegué a caminar dos metros cuando Chipi apareció chillando su canto destemplado, se aferró a mi hombro y empezó su suave picoteo en la cara que yo interpreto como sucedáneo de los besos. Los médicos y los pacientes que andaban por ahí miraban sorprendidos o un poco asustados y una viejita sentada en una silla de ruedas palmoteó como una nena diciendo cosas en alemán. Espero que le hayan creído cuando contó lo que había visto y que no le hayan duplicado la dosis de haloperidol.

Chipi se subió a mi mano, la metí en la jaula, cerré la puertita y fuimos hacia la salida, donde volví a saludar a los guardias poniendo cara de señora normal. Al llegar a casa esperaba que volviera a volar por todos lados, pero hizo algo distinto: se quedó un largo rato en la jaula abierta y cuando traté de sacarla se resistió haciéndose un bollito en un rincón.

Se me ocurrió llevarla a la biblioteca porque había sido su lugar favorito durante las semanas anteriores y el primer lugar de la casa que conoció. Allí perdió el miedo; voló hasta un estante alto, inspeccionó muebles y cuadros y cuando me pareció que tenía hambre le dije:

—Chipi, acá somos vegetarianos. Se terminó la era de los gusanos y no tengo ni un poquito de carne picada para ofrecerte. Acá te doy harina de maíz, semillas de girasol, sésamo y mijo, que te van a hacer bien. Pero andá pensando qué querés hacer, porque no pienso volver a tocar ni una oruga en toda mi vida.

Sé que esto hace pensar en los monólogos de las personas solitarias y excéntricas que hablan con los animales, pero me parece otra tontería antropocéntrica creer que no tiene sentido hablar con ellos porque no contestan. La realidad es que Chipi me escuchaba atentamente ladeando la cabeza como para registrar mejor mis palabras y mirándome primero con un ojito y después con el otro directo a los ojos. No sé si entendía mis palabras, pero lo cierto es que empezó a comer —primero sin ganas y enseguida con entusiasmo— la mezcla de semillas que le había servido. Todo parecía haber vuelto a la situación anterior, salvo que ahora se negaba a salir de la biblioteca. Hice varias pruebas con jaula y sin jaula, llevándola a pasear por la casa en mi hombro o en mi mano, y todas las veces volvió volando al lugar que ahora le parecía el único seguro. Estaba claro que ella relacionaba su salida de la biblioteca con el abandono y la horrible noche de tormenta en el árbol.

Por otra parte seguía pendiente la pregunta anterior, pero más apremiante ¿Qué forma de convivencia pueden sostener en el tiempo una pájara y una señora? Se me ocurrió hacer lo que hago siempre cuando un dilema me sobrepasa y me deja paralizada: consulté a personas que me parecen sensatas y a otras que tienen una sensibilidad o una vida muy distintas a la mía. La pregunta era: La pájara que crié no se quiere ir de casa ni separarse de mí. ¿Qué harías en mi lugar?

Una pariente mía que tiene un bajísimo umbral de tolerancia al dolor psíquico respondió inmediatamente: “No tendrías que haberte involucrado en esa historia. Siempre estás interfiriendo con la naturaleza, salvando pajaritos o curando sapos y todo termina en sufrimiento y desastre. Tendrías que haber dejado que la vida siguiera su curso, que se la comiera un gato o que la pisara un peatón.”

Una vieja amiga que conserva con orgullo los valores de su familia italiana me escribió enseguida con expresivas mayúsculas: “EL PÁJARO ES PARTE DE LA FAMILIA. NO PODÉS DEJARLO IR. COMPRALE UNA LINDA JAULA Y QUE SE QUEDE EN LA CASA, COMO CORRESPONDE”.

Otra más joven que aprecia la practicidad ante todo me dijo sin vacilar: “Ponela en una jaula, andá al campo y soltala allá, bien lejos para que no pueda volver”.

Traté de cambiar ideas con las tres pero sus motivaciones me eran tan ajenas que cada intercambio no duró más de cuatro líneas. Ellas tenían muy claro lo que pensaban; en cambio mis argumentos eran enclenques porque sólo expresaban variantes de la duda y la impotencia. Dije sucesivamente: a) No puedo ver a alguien en peligro o sufriendo y no hacer nada por ayudarlo; b) No puedo tener preso a nadie ni siquiera con el pretexto del cuidado o el amor; y c) Abandonarla lejos la haría sufrir y no puedo hacer sufrir deliberadamente a nadie.

La respuesta más esperada era la de mi amigo Juan, porque además de ser bueno y ecuánime sabe proyectar sobre la vida real lo mucho que sabe sobre filosofía, psicoanálisis y bioética. Después del remezón emocional que me provocaron mis tres primeras consejeras, sus palabras hicieron cristalina y lógica la marisma de pensamientos contradictorios con la que luchaba mi cabeza:

—Vas a tener que aceptar que al salvarle la vida también la humanizaste y que hoy en su comunidad es una paria, una inadaptada,una vulnerada, que ha tenido una fractura ontológica —todo indica que insalvable ya— en su proceso de pajarización. Y eso te hace a vos responsable de ese cambio. Olvidate de la ingenua idea de que la libertad es máxima en su estado de naturaleza: la naturaleza es cruel y Chipi ya lo aprendió. Su contexto animal le daba un destino de muerte. Ofrecele una jaula grande donde se sienta protegida y de la que pueda salir y entrar cuando quiera. Obligar a alguien a ser libre contradice el principio mismo de libertad.

Así fue como se inició la segunda y suave etapa de despegue de Chipi. Todas las mañanas la ponía dentro de la jaula con la puerta abierta en el balcón, desde donde se ve la copa de su árbol. Allí le daba de comer y le daba dos baños diarios, uno a la mañana temprano y otro al atardecer de esos días tórridos. Le encantaba esponjarse las plumas bajo las gotitas que dejaba caer sobre ella con el aspersor de la manguera y recién cuando estaba bien seca la volvía a entrar para que durmiera en su rincón de la biblioteca.

(CONTINUARÁ)

--------------------------------Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí