VENGO A TRAERLES UN SUEÑO

Una obra de Neil Gaiman permite reflexionar sobre sueños que liberan y espejismos que atan

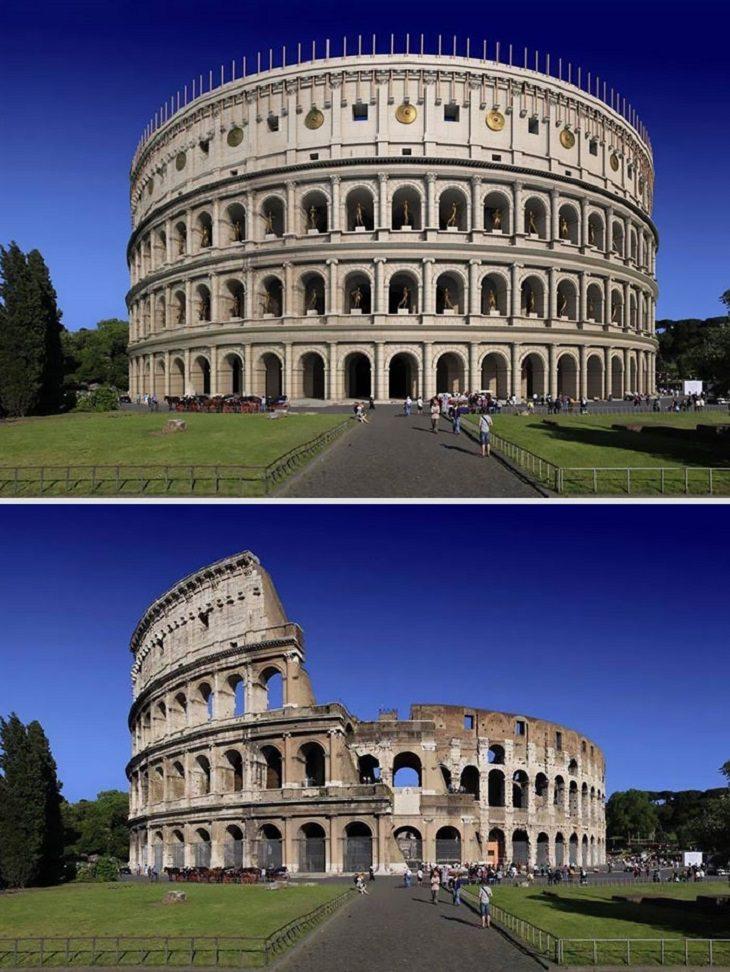

Cuando era un crío, mis abuelos viajaron a Europa en plan turista. Fueron los primeros de la familia en cruzar el océano en aquella dirección. Sus propios padres lo habían surcado tan sólo una vez pero en sentido inverso, para instalarse aquí definitivamente. Entre las maravillas que los abuelos trajeron de regreso (¡infinidad de regalos y souvenirs!), había un librito que me fascinaba. De formato apaisado, reproducía fotos de las ruinas romanas de la era imperial, tal como se conservaban. Pero la edición venía con un agregado que lo transformaba todo.

Podías ver las ruinas tal como estaban entonces, y también podías verlas de otro modo. Antes de cada foto venía una hoja transparente, sobre la cual habían dibujado e impreso lo que a las ruinas les faltaba para verse como se habían visto en su tiempo de esplendor. A ver si se entiende: estaba la foto del Coliseo Romano tal como luce en estos días, pero si pasabas de página y le ponías encima la transparencia, la sumatoria de la foto y del dibujo que se le superponía hacía que contemplases el Coliseo —el Anfiteatro Flavio, bah, que así lo llamaban— en toda su gloria. Como debe haberlo visto el emperador Tito, durante el primer siglo de nuestra era.

A veces pienso que nuestra vida funciona de un modo parecido. Está la realidad tal como es, lo que representaría la foto pelada. (No sugiero que nuestras vidas son un despojo ni una ruina, tan sólo que existe una versión de ellas despojada de toda pretensión, de todo artificio.) Pero lo que elegimos ver suele ser otra cosa. Una versión alterada, hiperreal, hermoseada por nuestros sueños y deseos, o por el relato de la realidad que nos compramos porque está por todas partes y todo lo permea.

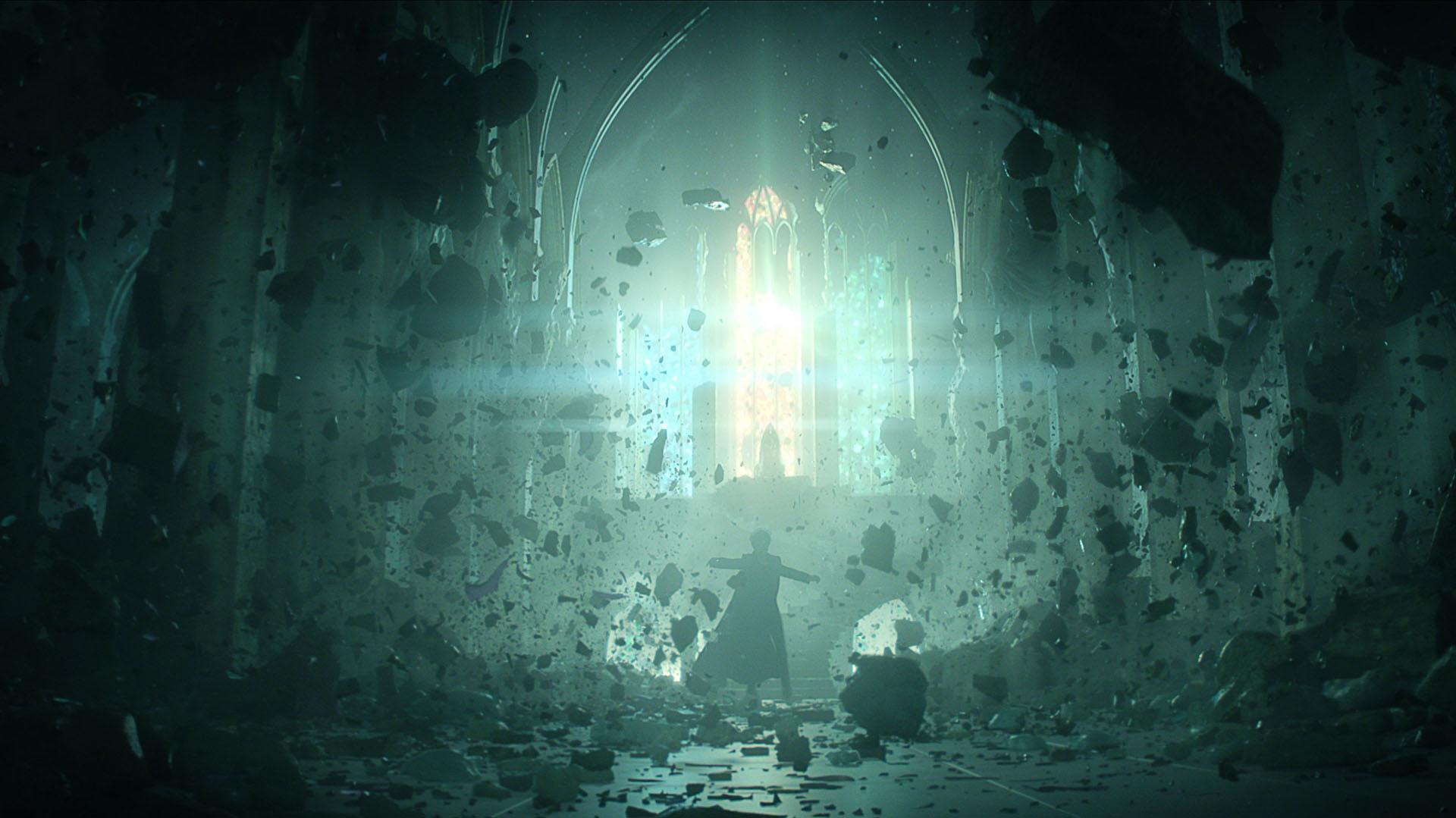

Me puse a pensar en eso —en el prisma de sueños y mentiras a través del cual consideramos la vida, en el librito que trajeron de Roma el gordo Ángel y la flaca Pepa— por culpa de The Sandman, la serie de Netflix que adapta a la pantalla el cómic de Neil Gaiman. Historieta que nunca leí, por cierto, más allá de algún capítulo aislado, razón que me impide hacer juicios de valor sobre la adaptación per se. Pero, como les dije, lo que me interesa son ciertas ideas que inspiró su visión.

Esto de personificar, de convertir en individuo al mundo de los sueños, no es nuevo; es más viejo aún, para ser sincero, que las ruinas del librito de mis abuelos. Para los griegos de la Antigüedad existían los Oniros, que eran los hijos de Nix o Nicte, la noche, e Hipnos, el descanso. (Aunque en algunas versiones el padre no es Hipnos sino Érebo, el dios de la oscuridad.) En su Teogonía, Hesíodo establecía la existencia de una "tribu de los Sueños", compuesta por la descendencia de Nix. Allí estaban Ker (el Destino), Eris (la Discordia), Momo (la Burla) y Tánato (la Muerte), entre otros. En Metamorfosis, el poeta latino Ovidio imaginó que Somnus, el Sueño, tenía tres hijos, de los cuales el único que adoptaba forma humana era Morfeo: aquel que provocaba las ensoñaciones de quienes dormían y que, en el tira y afloje entre dioses y humanos, estaba siempre de nuestro lado.

En el folklore europeo nórdico, el Hombre de la Arena —eso es lo que significa sandman— era el personaje mitológico que vertía ese polvo dorado sobre los ojos de los niños, ayudándolos a dormir y a tener sueños. A veces, como en el cuento homónimo de E. T. A. Hoffmann (1816), el sandman era una criatura siniestra, cuya arena hacía que los niños perdiesen la visión. El sandman se quedaba con los ojitos de sus víctimas y se los regalaba a sus propios hijos, que moraban en la luna, para que se alimentasen con ellos. En la versión de Hans Christian Andersen el personaje se llama Ole-Luk-Oie (1841) y es benigno: la arenilla sobre los ojos ayuda a que los niños se duerman, después de lo cual les susurra bellas historias. Ole-Luk-Oie anda siempre con dos paraguas bajo el brazo, que despliega una vez que las criaturas se han echado a roncar. Uno de los paraguas tiene bellas figuras del lado de adentro, que ilustran las historias que ayuda a soñar, y el otro no tiene nada, que es el que usa para los niños malos que, cuando despiertan, no conservan nada encantador que recordar.

Lo indiscutible es que, a medida que la humanidad se desarrolló, le concedimos cada vez más importancia a lo que ocurre mientras dormimos. (Durante la serie, Sandman recuerda que se nos va un tercio de la vida de ese modo.) Tanto es así, que terminamos mudándolo de los dominios de la mitología y la imaginación a los de la ciencia, o cuanto menos de la especulación científica. Herr doktor Freud le debía parte de su prestigio al intento de codificar los significados que, según él, tenían los sueños. Pero, aun cuando se nos ha vigilado mientras dormíamos y se han medido nuestras ondas cerebrales, lo que pasa en nuestras cabezas cuando apagamos la luz no perdió misterio. En su canción In Dreams (1963), Roy Orbison no encontró método mejor para asegurarse de soñar con su amor perdido que apelar al sandman. Mierda, si hasta Metallica lo convoca en Enter Sandman (1991), aunque los sueños que vaticina a los más pequeños están lejos de ser tranquilizadores.

Es que, durante el último siglo, dormir en paz se está tornando cada vez más difícil. Tienen razón Hetfield & Co. cuando dicen:

Dormí con un ojo abierto

Apretando fuerte tu almohada.

La luz se va

Llega la noche

Dame la mano

Estamos despegando rumbo a la tierra de nunca-nunca jamás.

Barniz sobre tus ojos

En el cómic y la serie, Gaiman hace de Sandman (Tom Sturridge) un dios, aquel que impera sobre el reino del Sueño. Como en la mitología, se lo reconoce a través de muchos nombres: Oniros, Morfeo, Murphy, Kai'ckul, Lord L'Zoril. Como en los mitos también, es uno de los Infinitos (Endless) y tiene varios hermanos: Desesperación, Destino, Deseo, Destrucción, Delirio y Muerte (Death, en inglés).

Según el relato, en 1916 Sandman es víctima de un rito que lo arrebata de su reino y lo deposita en nuestro mundo. El ritual ha sido iniciado por un cultor del ocultismo, muy en la onda de Aleister Crowley, uno de los personajes más esotéricos del siglo XX. En realidad el conjuro perseguía a otro blanco: una de las hermanas de Sandman, la Muerte. Aunque frustrado, este devoto de las artes oscuras decide conservar prisionero a Sandman, con la esperanza de chantajear a la Muerte, a quien pretende arrancarle un compromiso. Pero Sandman no se presta al juego, razón por la cual permanece secuestrado durante mucho tiempo. (Siete décadas en el cómic, más de un siglo en la serie.). Cuando logra escapar, debe recuperar los talismanes de su poder —entre los cuales se cuenta la legendaria bolsita con arena— para reconstruir el reino del Sueño que, en su ausencia, se ha venido abajo. Y además debe enfrentarse al Corintio (Boyd Holbrook), una de las pesadillas que aprovechó la prisión de su creador para independizarse y hacer la suya.

Pero lo más atractivo de Sandman es que su materia fantástica y su lógica onírica permiten que rompa con la dictadura del argumento y se desvíe de él cuantas veces quiera, para reflexionar sobre la esencia del fenómeno humano. Los mejores capítulos son aquellos en los cuales la trama frena para que Gaiman se concentre en cuestiones que los manuales para guionistas condenarían por innecesarias o anticlimáticas. El capítulo sexto se lo regala a un paseo que Sandman da por nuestro mundo actual —el mundo de la vigilia— con su hermana la Muerte. Incluye un tour a lo largo de varios siglos para visitar a un personaje a quien se le concedió la inmortalidad, Hob Gadling, en cuyo contexto destacan deliciosos cameos de unos muchachos llamados Geoffrey Chaucer y Will Shakespeare.

El capítulo quinto dramatiza qué ocurriría con los seres humanos si se nos despoja de nuestros mejores sueños. (¿Les dije ya que, especialmente en sus inicios, The Sandman era una historieta de horror?) La acción se centra en un diner, uno de esos restaurantes de fast food que son típicos de los Estados Unidos, al que llega un personaje que escapa de Sandman para no devolverle una joya mágica que le pertenece. (En la serie se llama John Dee y lo interpreta David Thewlis, en el cómic lo hace un villano llamado Doctor Destiny.) El diamante habilita a John Dee a convertir sus deseos en realidad. Y en ese parate de su fuga, después de 30 años en prisión, se le da por jugar con los presentes —el personal que trabaja en el diner, los clientes que llegan— y por eso le pide a la joya que de allí en más les impida mentir. El resultado es una orgía de dolor primero y de sangre después, porque esos personajes ya no pueden controlar ni sus secretos ni sus deseos más oscuros y eso detona la tragedia.

John Dee justifica su intervención porque, según él, los sueños que alentamos mientras estamos despiertos equivalen a mentiras. Es verdad que esos sueños carecen de materialidad, y en ese sentido no forman parte de lo real visible: son meras ideas, aspiraciones, deseos a los que apuntamos a través de decisiones y conductas que arriman a metas específicas. Pero, mientras tanto, existen sólo en el interior de nuestra cabeza, como formas ideales. Lo cual no significa que no operen sobre la realidad desde el momento en que abrimos los ojos cada mañana. Y tampoco significa que no sean genuinos.

Cuando uno intenta ser amable a pesar del mal humor que siente, no está mintiendo: está tratando de ser civilizado y no volcar sobre un inocente una carga de mierda de la que no es responsable ni se merece. Cuando uno toma una decisión que no es exactamente la que desearía, con el objetivo de preservar la armonía en su pareja, no está mintiendo: está negociando una realidad puntual, para acomodarla a una aspiración superior. Cuando uno hace oídos sordos ante un deseo que provocaría daño a terceros —anhelos humanísimos como codiciar la mujer ajena, a los que códigos como los Mandamientos pusieron coto desde el alba de los tiempos—, tampoco está mintiendo: está tratando de respetar la voluntad de otros, de no interferirla para saciar un capricho personal.

Si nos despojasen del sueño de ser mejores que nuestros instintos, estaríamos fritos. Terminaríamos como la pobre gente del diner, entre charcos de sangre. Por suerte seguimos valorando ese polo magnético, consultando la brújula que marca a toda hora el norte que conduce a la mejor versión de nosotros mismos.

Durante el enfrentamiento crucial, Sandman le dice a John Dee que lo que nos mantiene vivos son los sueños. ¿Cómo no estar de acuerdo? ¿Qué sería de nuestra existencia si renunciásemos a todo aquello que nos pone en movimiento cada día, lo que nos compele a perseverar a pesar de las frustraciones y de las derrotas? "Pero si les quitas los sueños, si les robas su esperanza —agrega Sandman—, entonces sí: esta sería la verdad de la humanidad". Y señala a los cuerpos aún tibios de las víctimas del diner, aquellos que optaron por la muerte antes que vivir desangelados.

Somos nuestros sueños, y está bien que así sea. A la realidad desnuda de la vida le echamos encima la página traslúcida de nuestros deseos, y eso es lo que decidimos ver: la sumatoria de lo que somos y de lo que soñamos ser. No pasa día sin que hagamos algo para acercar esa realidad al diseño de lo que aspiramos. Por eso son tan importantes, los sueños: porque constituyen el mapa sin el cual estaríamos perdidos en la vida.

Pero hay algo en lo cual John Dee no estaba descaminado. Le erró el vizcachazo, pero por poco. Confundió dos materias gaseosas, inasibles, y apuntó al bulto sin pensar, como quien, pretendiendo librarse de la araña venenosa que le camina por el pecho, le dispara con una 9mm. No es de los sueños que necesitamos librarnos, aun cuando a menudo nos induzcan al autoengaño o a meter la pata. Pero sí hay algo de lo que necesitamos liberarnos, e imperiosamente.

"Estoy salvando al mundo de sus mentiras", dice John Dee. ¿Cómo no estar de acuerdo con él también, al menos en la intención?

Porque el mundo que creemos ver a diario no es el mundo real, sino la capa de mentiras con que el poder lo barnizó para que la podredumbre se vea reluciente.

Los fabricantes de mentiras

A fines del siglo pasado, el film The Matrix exploró la sensación de que aquello que se nos muestra y creemos ver no se corresponde con la realidad. Una experiencia compartida por millones, y hoy más que nunca, en un mundo de virtualidad, redes y pantallas que estaba en pañales hace 23 años, cuando se estrenó la película original de las hermanas Wachowski.

¿Quién no ha sentido que el aluvión de estímulos digitales —visuales, informativos, sonoros— maneja su pulso y sus emociones, su visión del mundo y sus pulsiones, combinando ceros y unos que poco y nada tienen que ver con el paisaje real que se despliega ante nuestros ojos? ¿Cuánto de nuestros humores cotidianos depende de cosas concretas que ocurren, y cuánto de data que nos penetra aunque no queramos y de cuya verdad fehaciente no tenemos prueba? ¿Qué diferencia una ficción estricta de tantas cosas que damos por ciertas porque las escuchamos, vimos o leímos en un soporte electrónico, cuando su esencia es la misma — un relato bien armado, que la mayoría de las veces no incluye evidencia de lo que afirma?

Y no hace falta irse al extremo de imaginarnos viviendo en una realidad simulada, creada y ejecutada por una Inteligencia Artificial. ¿Para qué inventarnos una paranoia, cuando sobran razones tangibles para vivir en modo paranoide? (Como le divierte decir al Indio: que seas paranoico no significa que no te estén siguiendo.)

Hagamos un ejercicio. Seguramente estaremos de acuerdo en un set de datos elementales que ninguno discutirá, por contrera que sea: el hecho de que estamos viviendo en la Argentina, de que este país está ubicado donde dicen los mapas, de que está habitado por 47 palos y monedas de gente y de que hace gala de ciertas características físicas — terrenos de lo más variados, orografía, mares, configurando una riqueza natural nada desdeñable. Pero, por encima de eso, casi todo es discutible.

Si yo les pregunto qué clase de Nación es la Argentina, la mayoría responderá: una democracia representativa, republicana y federal. Y si además les pregunto por qué, responderán: porque es lo que nos enseñaron, o porque es lo que figura en la Constitución. A lo cual yo replicaría, para que lo consideren: ¿y si la condición de democracia representativa, republicana y federal no es una realidad palpable, efectiva, sino apenas la página traslúcida que se coloca sobre la verdad para que parezca más linda — o directamente, para que parezca lo que no es?

Porque, si se concentran un par de minutos nomás, verán que nuestra realidad dista, y por mucho, del postulado constitucional que establece el modo del cual deberíamos estar funcionando. El Poder Legislativo se mueve a duras penas, porque el principal bloque opositor no presenta proyectos que suscriban su visión de la Nación, sino que se limita a trabar los proyectos que propone el bloque oficialista. (Han llegado al descaro de expresar con todas las letras que esa sería toda su tarea legislativa durante el presente ejercicio.) El Poder Judicial no cumple con la función que determina la Constitución sino que actúa, en la práctica, como un estudio privado de luxe, al servicio de los clientes que pagan más y mejor. Durante los tres años y medio de la actual administración, el Poder Ejecutivo ha querido interpretar lo que lee como correlación de fuerzas y hacer apenas lo que los poderes reales le dan permiso para hacer — que es, inevitablemente, poco y nada.

La estructura del poder real está más sólida que nunca y trata a las autoridades elegidas por el pueblo como a un perro molesto y lleno de pulgas. En otras circunstancias le han tirado algunos huesos, y hasta se han dejado sorprender por ciertos cánidos que se le metieron en la despensa y le comieron parte de lo que amarrocaba. Pero eso ya fue, al menos de momento: ahora no le tiran más que patadas.

Hay zonas extensas de nuestro territorio que responden a ordenamientos que nada tienen de democráticos. Parte de la Patagonia ya no es nuestra, en los hechos: parcelas liberadas, bajo la égida de señores feudales extranjeros a quienes nadie fiscaliza. Y después están los señores locales, que explotan en sus campos a miles de personas que tienen menos derechos que los siervos de la gleba: a estos nadie los controla, tampoco. En regiones de nuestro país que abarcan muchísimos kilómetros cuadrados no rige la regla democrática. Alambradas adentro, la única autoridad efectiva es el patrón y la voluntad que exprese, sin importar cuánto se aparte de lo que marca la ley. (Paradójicamente, lo mismo ocurre en el seno del poder público consagrado a defender la vigencia del corpus legal. Los patrones expresan sus deseos y los picapleitos cortan un palmo de esta tela legal y medio metro de esta otra, le entran duro a la máquina de coser y, voila: sale fallo entallado a medida.)

La concentración en materia de empresas mediáticas y de producción de alimentos esenciales es digna de un país colonial del siglo XIX. En términos de poder incuestionado, nos parecemos más al Congo belga del que Conrad hablaba en El corazón de las tinieblas que a una nación moderna. El disciplinamiento que el poder real destina a las expresiones políticas que se resisten a su primacía es digno de la Sociedad Internacional para la Supresión de Costumbres Salvajes que Conrad imaginó. Nada les gustaría más que bajar la línea que en el relato expresa su empleado Kurtz: "¡Exterminen a todos esos salvajes!"

Los signos que justifican esta lectura son mucho más ostensibles que los glitches que permitían a Neo desconfiar de la representación de lo real. Pero hay que querer verlos, claro. La sensación de que, si conservás más o menos el mismo trabajo que hace seis años tu poder de compra se ha jibarizado, no es sólo una sensación. Según difundió en estos días CIFRA —el centro de estudios de la CTA—, después de analizar la distribución del ingreso desde 2016 hasta 2021 quedó claro que 70.000 millones de dólares volaron de los bolsillos de los sectores populares a las cuentas de los mega-ricos. Lo pongo más claro aún, para que nadie se haga el menso: 70.000 millones de dólares que circulaban por el mercado interno, que engrosaban el pago por nuestros trabajos y volcábamos a las calles para comprar lo que hubiere que comprar, que ahora no circulan más — porque están guardados en arcas que ya no son las nuestras.

Como decía una pintada que en estos días alguien fotografió y subió a Twitter: los ricos también lloran, sí.

Pero de risa.

Un sueño y nada más

Tan confiados están en que nos tragamos con anzuelo, sedal y plomada esta simulación de una normalidad democrática que no es tal, que ni siquiera se esmeran en sonar plausibles. Tiran cualquier verdura por absurda que sea, eso sí, manteniendo la cara de póker. En estos días me produjo un ataque de risa la presentación que hizo un canal de cable gorila, denunciando la existencia de lo que llamó "el oligopolio de medios K". El comediante involuntario a cargo de la faena lo definió como "un aparato fenomenal de comunicación". Yo que trabajo en algunos de los medios que podrían caer en esa volteada —en este momento estoy expresándome a través de uno de ellos, por cierto—, puedo dar fe de que nuestros kioskitos se parecen tanto a un aparato fenomenal como la armada Brancaleone al comando de operaciones especiales de los marines. Le ponemos garra, sí, pero somos una banda de irregulares carentes de mando coordinado y de toda disciplina. Exponer una burrada tan fenomenal debería ser auto-descalificatorio para un periodista, como pretender que una chabola de la 1-11-14 pase por el equivalente argentino del Empire State. Y sin embargo, cosas tan ridículas e indefendibles como esas se dicen a diario en nuestros medios. ¿Dónde estás, Discépolo, cuando se te necesita tanto?

Lo que intento decir es que, entre lo que cremos estar viendo y lo que hay, existe una diferencia abismal. Conozco dos momentos durante el último siglo, y no más, en los cuales la voluntad popular empujó y la cinchada entre los poderes establecidos y los trabajadores se emparejó bastante, hasta casi parecerse a la justicia: entre 1945 y 1955 —el primer peronismo— y entre 2003 y 2015. (O sea, el primer peronismo kirchnerista.) A excepción de esos 22 años, durante los otros 78 la Argentina fue aquello que tanto desea negar: un país atrasado, escandalosamente injusto y mentalmente colonizado, al igual que el resto de América Latina.

La única diferencia es formal, porque como nuestras elites son pálidas se creen superiores a las del resto del subcontinente, cuando no lo son. En los hechos, su explotación del hombre por el hombre es tan desalmada como las que se dan en regiones del África o de Medio Oriente, o la que existía en épocas que por error damos por superadas. En el Coliseo romano, por ejemplo, los asientos se distribuían según la clase social. Los asientos próximos a la arena eran para el Emperador y los senadores. Los asientos más altos y remotos —el gallinero— eran para las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Como ven, la cosa cambió poco y nada. Los pobres, las mujeres y los inmigrantes, entre otros, siguen relegados al fondo en lo que respecta al espectáculo de la vida: sólo se les permite contemplarlo desde lejos.

Aunque no contemos con la joya mágica que John Dee birló a Sandman, debemos rescatarnos de la conformidad y la mansedumbre a que invita la mentira. Necesitamos dejar de vivir como si habitásemos un país moderno y asumir que habitamos un país brutal, que todavía no superó el estadio de luchas intestinas. Seguimos encallados en ese pasado que estudiábamos en la escuela, durante el cual peleábamos en pelotas contra los poderes extranjeros y los contrabandistas y terratenientes locales. San Martín no ocurrió hace dos siglos, fue ayer. Rosas no es del ayer, ocurrió esta mañana tempranito. El del bombardeo de la Plaza de Mayo y del genocidio de los '70 no es un país pretérito, todavía es el país de hoy, donde el derramamiento de sangre puede estar a la vuelta de la esquina porque la negativa de los poderosos a ceder un tranco es igual de cerril que en el siglo XIX.

Lo único que cambió es la tecnología, que también pusieron al servicio de sus necesidades. Esas herramientas sofisticadas les permitieron lograr cosas que hubiésemos pensado imposibles, como la reedición de la proscripción del peronismo por otros medios. Porque eso es lo que estamos viviendo en estos días, ¿o no? Nos gobierna un frente en el cual el peronismo es el socio mayoritario, pero entre la situación heredada del macrismo, el FMI y las resistencias internas, casi no se hace política peronista en el llano. (Con honrosas excepciones, como la provincia de Buenos Aires.) No hay proscripción formal del peronismo, como hubo del '55 en adelante, pero hay proscripción real, para que los peronistas no puedan hacer peronismo y el movimiento implosione, se derrumbe por dentro.

Con eso sueñan, a todas luces y a toda hora.

Una de las promociones de la serie The Sandman exhibe este slogan: "Nunca es un sueño y nada más". Claro que no. Un sueño es siempre más que un sueño. A menudo es proyecto también, un anticipo del mundo que vendrá, el objeto de los anhelos de los soñadores que sueñan con su triunfo individual y de aquellos que sueñan en comunidad. Entre nosotros hay sueños de ambición y poder y sueños de generosidad y justicia, una pulseada que ganarán quienes sueñen mejor y más intensamente.

En estos días sueño con el avance del pueblo hacia las gradas del Coliseo más próximas al espectáculo de la vida. O, para ponerlo en otros términos, con el 17 de Octubre de nuestra generación.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí