VALECUATRO

Mi nueva novela hace reír y rabiar, mientras habla de fantasmas que golpean a nuestra puerta

Yo no contaba con esta novela. Suelo andar por la vida con, como mínimo, dos proyectos in pectore: historias que voy macerando, mientras espero que maduren al punto de ser narradas. Pero este libro que presento acá porque sale ya, en abril —llamado Valecuatro, como canta uno en el truco cuando sube la apuesta al límite— no llegó nunca a ser una de esas, a ocupar su turno en la fila. Como en su momento lo hizo Kamchatka, apareció y se impuso de repente, en los últimos tramos del año '23, cuando ya se insinuaba el fenómeno que convertiría en Presidente a Milei.

Durante esa temporada empezaron a asaltarme los recuerdos de mi experiencia durante el secundario. Que transcurrió en un colegio religioso, de varones, del barrio de Caballito. Yo entré a Primer Año en el '74, y la dictadura me sorprendió en Tercero. Al principio no tenía la menor idea de por qué resurgían aquellas anécdotas, tanto tiempo después (¡ocurrieron en otro siglo, literalmente!) y en un marco tan distinto. Pero entonces entendí. Yo venía preguntándome cómo había sido posible que, después de 40 años de democracia, nos encontrásemos nuevamente al filo del abismo, desbarrancando hacia lo que pintaba ya entonces –¡porque Milei no disimuló nada!— como una nueva experiencia autoritaria. Y comprendí que, más allá de los matices, mi experiencia de los años '70 tenía puntos de coincidencia con lo que ahora vivíamos.

Los adolescentes entramos en esa dictadura creyendo que se trataba de un gobierno militar más, como los tantos que ya conocíamos: Onganía, Levingston, Lanusse... En vez de Presi civil, había un Presi que era milico. Y en las calles había menos quilombo. Eso era todo lo que solía diferenciar un gobierno de facto de uno democrático. En consecuencia, decidimos seguir boludeando. Las cosas pintaban tan normales como la anormalidad a la que estábamos habituados. ¿Por qué íbamos a comportarnos de otro modo? No hubiésemos podido hacer otra cosa aún deseándolo, porque el horror que caracterizó a esa dictadura se perpetró en las sombras y porque los medios no informaban una mierda. ¡Lo ignorábamos todo!

Pero algo imperceptible cambió, al menos en mi escuela. Que hasta entonces había sido permisiva y amorosa, pero que en el '76 mudó de conducción y de espíritu. Los docentes y hermanos españoles que frecuentábamos siguieron siendo bonachones y contenedores, pero el nuevo rector era, y venía a, otra cosa. Nos enseñó lo que significaba verse sometido a un régimen cruel, que no necesitaba justificar sus actos. Mientras el mundo exterior insistía en mostrarse civilizado, en sostener su escenografía de orden y legalidad, puertas adentro de la escuela experimenté por primera vez el autoritarismo.

Por eso imaginé que mi historia podía ser útil para pensar el presente. (Y, de paso, entretener a los lectores con el recuento de las guarradas que hacíamos. Un amigo muy generoso que ya la leyó dijo: "¡Es tu Amarcord!") Porque, así como me pasó entonces, muchos argentinos del presente creyeron también que el de Milei iba a ser un gobierno democrático más... pero no. El autoritarismo no te avisa que está viniendo: se va colando de a poco, por toda grieta y hueco que le dejes abierto, y un día, cuando ya es demasiado tarde, te descubrís con el agua al cuello, sumergido en la marejada hasta el punto de no poder desprenderte de ella. Por eso lo mejor es avivarse pronto. Porque, cuanto antes te avives, antes vas a empezar a tratar de liberarte.

Yo no contaba con esta novela, con Valecuatro. Pero Valecuatro —como la historia de nuestra futura liberación— quiso ser contada. Y acá está.

-

El reo se enfrenta a su sentencia

—¿Estás listo?—, preguntó mi madre. Me obligaba a caminar por la plancha o tablón, como si ella fuese pirata y yo un condenado.

Allá abajo, la superficie del agua era una tela negra con pespuntes de espuma. ¿Cómo saber qué profundidades escondía? ¿Qué clase de criaturas esperaban en su seno, entre indiferentes y ávidas?

Por favor, no tome lo que digo al pie de la letra. (A usted le hablo, lectora o lector.) Ni mi madre era discípula de Barbanegra ni el tablón existía en el mundo material. No estábamos en el Caribe del siglo XVII, sino en la Argentina de los '70. Pero mi posición era precaria, eso es verdad. Y yo la vivía como una historia de Stevenson y Salgari, a quienes —expertos en tibias y calaveras— debía parte de mi educación.

—Te queda bien el blazer — agregó mi madre. En sus labios bailaba un Jockey Club, marcaba el tempo de la sinfonía matinal.

La emoción que predominaba en mi alma era el miedo. Y a la vez deseaba saltar a la aventura, aunque suene contradictorio. Para la condición humana, todo límite es una tentación, la invitación a transgredir. Si yo le sugiriese, lectora, lector, que no cruce esta línea de puntos porque, de leer las palabras que siguen, ya no podrá escapar...

........................................................................................................................

...Y sin embargo, sigue usted aquí. Algo de lo que dije resonó en su alma. ¡Esto lo demuestra!

Odio la corbata azul que aprieta mi cuello. El pantalón gris pica un montón, me crispa los nervios.

Desde la calle llega un sonido de bronces. La bocina del Dodge Coronado. Mi padre está impaciente.

Si asomó usted a este texto, lectora, lector, es porque —presumo— considera la posibilidad de jugar conmigo. De ser así, las reglas deberían quedar claras desde el principio. En este juego —truco, quiero retruco, ¡quiero vale cuatro!—, la sinceridad no es un valor. Al contrario, gana quien finge como un campeón, aquel que miente mejor. Pero, por tratarse de la primera mano, correré el riesgo de ser candoroso.

Yo no estaba listo. Para nada. ¿Lo está usted? Nunca estamos listos para ciertos trances: el primer contacto sexual, la muerte.

Y comenzar la secundaria en una escuela nueva, a los 12 años, era dramático. No me diga que no.

Frente al peligro, la vida corriente pierde entidad, se desintegra; y el abismo de lo desconocido llama de forma irresistible, como las sirenas de las leyendas. Lo que existe a nuestras espaldas se convierte en pasado, pretérito perfecto simple: fue. Mientras que el vacío que se abre a nuestros pies convoca con el poder del indicativo futuro, de lo que no tolera negativas, de lo que sí o sí será.

¿Querrá usted jugar conmigo? Todo juego de azar apela a la simbología de la vida y la muerte. Y este texto supone un lance de vida o muerte por partida doble.

Por un lado está la partida que ahora se inicia: el pacto invisible que ofrece cada libro, entre autor o autora y lector o lectora, según el cual me comprometo a entretenerlo, ¡como mínimo!, y usted a dedicarme tiempo. Por eso he repartido ya —soy pie— y usted recogió sus cartas, que espía en este instante, tal como husmea estas primeras páginas. Baraja española: espadas, bastos, oros, copas. Naipes creados por colonos que pasaban meses en el mar, a la espera de llegar a América. Reflejan lo que ocupaba sus mentes: tajos, garrotes, codicia, embriaguez.

Por el otro lado existe la partida que esta historia cuenta. Un juego que empezó en marzo del '74, al filo de un otoño que devino invierno sin orillas. Hubo de todo entonces, ya lo verá: esqueletos, inundaciones, litros de Nesquik, vino berreta, indios huarpes, chancros sifilíticos, fusilamientos, hechiceras, explosiones de semen, combinados Winco, copas del mundo y más. (¡Hasta un cameo de la familia Von Trapp!)

Hablo de una partida cuyo resultado conozco, porque estuve entre quienes la jugaron. No revelaré el final pero diré, sí, que no involucra tan sólo muertes simbólicas.

Juego fuerte porque —dicen los que saben— la primera vale oro.

-

El pasado, Perón y una pija

En 1974 no había Internet, claro. El mundo era distinto.

Los teléfonos estaban atados a las paredes. Los ligaba un cordón umbilical, casi siempre ensortijado.

La televisión era en blanco y negro y solía depender de una antena, que si tenías suerte instalabas en la terraza y, si no, encima del aparato. (Si habrá pasado horas arriba, mi padre, mientras desde el patio gritábamos: "Ahí se ve mal. Ahí un poco mejor. ¡...Ahí empeoró, volvé, volvé!") Reproducía apenas cuatro canales y un quinto a gatas —el 2 de La Plata, cuando la antena estaba inspirada— y solía tener problemas horizontales o verticales, la variante televisiva de un episodio psicótico.

No existía nada parecido a un control remoto. Para cambiar de canal, había que levantarse y girar una perilla. Eso explicaba la tendencia a que las familias optasen por una emisora, como se elige un equipo de fútbol, y dejasen el dial clavado allí. Mi abuela paterna, por ejemplo, se había afiliado al Canal 9, en cuyo elenco había un cómico que se hacía llamar Calígula pero que para ella fue siempre Clavícula.

Los diarios también eran en blanco y negro, y sólo existían en formato papel. A casa llegaba la edición vespertina de La Razón, mediante delivery del kioskero Fernández, que deslizaba debajo de la puerta revistas como Gente, Anteojito y todo lo que existiera en materia de crucigramas y juegos de ingenio. (Mi madre era fan de una que se llamaba Joker.) Lo único que me interesaba de los diarios era la página de historietas y la sección de Espectáculos. El resto de la realidad me tenía sin cuidado, a no ser que irrumpiese en mi mundo privado. Todavía recuerdo la tarde de 1980 que pasé ante el combinado Ken Brown, vencido como sauce sobre el cauce de papel que anunciaba el asesinato de Lennon.

................................

En términos físicos, mi mundo era diminuto. Cabía dentro de una bola de cristal de esas que se agitan para que simule nevar. Había transcurrido entre puntos neurálgicos del barrio de Flores: mi casa en Boyacá y Avellaneda, la de los abuelos maternos en Fray Cayetano al 800, la de mi abuela paterna en Ensenada 96 y mi escuela primaria, la Leandro N. Alem, que era pública y quedaba enfrente de la plaza. Ahora se extendía a Caballito, que formalmente era otro barrio pero que estaba tan cerca como antes lo había estado la plaza Flores. La diferencia era de orientación. Antes salía de casa por Boyacá y, al llegar a Rivadavia, debía doblar a la derecha, en la esquina de la confitería Londres. A partir del ingreso a la secundaria, mi zona de interés giró hacia la izquierda.

Durante el '73 hice un esfuerzo que pudo alterar mi destino. Se me había metido en la cabeza ir al Liceo Naval, a cuenta de razones que tenían el espesor de mis once años: porque quería acompañar a mi primo postizo, Ramirito; porque me atraía la idea del contacto con el mar y porque en el Liceo enseñaban esgrima. (Más culpas que endilgar a Salgari y a Stevenson.) Mis viejos aceptaron a regañadientes, porque el tema entrañaba un gasto que no estaban felices de solventar. Y como había que dar un examen de ingreso con fama de estricto, me enviaron a una academia que preparaba para el test. Quedaba lejos de casa: sobre la Avenida Callao, antes de llegar a Corrientes. O sea que, durante algunos meses, después de la escuela merendaba en casa, subía al 172 y combinaba con el subte hasta Congreso — toda una aventura.

Una de esas tardes, camino a la academia, choqué contra un gentío que se apiñaba en la puerta del Hotel Savoy. Con la curiosidad propia de mis años, me mandé a preguntar a qué se debía.

—¡Es Perón! ¡Se hospeda acá, está adentro! —me dijo un viejo, o lo que yo consideraba un viejo por entonces. (Capaz que tenía cuarenta años.)

Yo no sabía mucho sobre Perón, y en consecuencia no podía emocionarme. En la escuela, la historia argentina nunca había avanzado más allá de Roca. Me constaba que el tipo había sido Presidente y que vivía en España desde hacía mucho, pero nada más. Mi familia había sido gorila —anti-peronista— siempre, aunque en grado leve, y por aquel tiempo atravesaba una fase revisionista. Una tarde de ese mismo año, escuché a mi madre decir en lo de Ramirito: "Si el Viejo decide volver a esta altura de su vida, será porque quiere hacer las cosas bien". Esa fue la razón por la que me quedé a chusmear. Con un poco de suerte, al llegar a la casa podría decirle a mi madre: "¿A que no sabés a quién vi?", y arrancarle una sonrisa.

Esperé unos minutos —mi margen para llegar a la academia era escaso— sin ver nada alentador. Del otro lado de las puertas vidriadas no había nadie. El lobby estaba vacío, cosa que comprobaba a duras penas, cogoteando, porque todos eran más altos que yo. Decidí irme, pero el viejo me retuvo con una mano en el hombro.

—Quedate, que ya sale —dijo.

No tardé mucho en advertir la presión de algo sólido a la altura de mi culo. A pesar de lo primitivo de mis nociones sexuales, entendí que el viejo me apoyaba con su pija. Y forcejeé para irme, cosa que no pudo evitar: si yo empezaba a gritar, la multitud lo cagaría a piñas. Así que me escabullí y seguí camino, aunque el temor de haber quedado embarazado me duró semanas. (¿Ve que no exageraba, cuando dije que mis conocimientos en materia sexual eran precarios?)

Pero no era esto lo que quería contar. Lo que me disuadió de entrar en el Liceo fue otra cosa. Comprendí que lo más factible era que reprobase el examen, porque no encontraba la vuelta a lo que enseñaban en la academia. Mucha matemática, cosa que odiaba, pero además no daba pie con bola. Al alumno de diez le estaba yendo mal por primera vez en su vida. Eso me abochornaba.

La razón era orgánica. Cuando yo llegaba desde Flores, el aula estaba casi llena y no quedaba lugar más que en los bancos del fondo. Y desde ahí, yo no veía una mierda. Tenía una miopía acendrada pero no lo entendía, todavía estaba convencido de ser normal. Y en consecuencia copiaba mal cifras y signos y todos los resultados me daban chingados.

El cóctel de mis cortedades me sentó fatal. La timidez patológica me impidió explicarme ante el profesor y obtener un asiento cerca del pizarrón. Y el orgullo mal entendido hizo que disimulase mi desempeño, que oculté a mis padres. Preferí decir que lo había pensado mejor y asumido que el Liceo Naval no era para mí.

Tardé años en comprender que la miopía me había salvado de mucho más que el Liceo Naval.

Estábamos al filo de un tiempo durante el cual, para sobrevivir, convendría no ver mucho más allá de las propias narices.

-

Entra el elenco docente

Los primeros meses transcurrieron sin sobresaltos. No diría que fui feliz, ni siquiera relajé del todo. Pero la situación no resultó tan tremenda como había temido. Parte de mi energía se fue en adaptarme a la plétora de profesores, que contrastaba con el unicato de la escuela pública, donde una maestra, o a lo sumo dos, concentraban las materias importantes. Los profesores de la Buena Nueva no sólo eran muchos: constituían un elenco diverso, con actores a cual más exótico — un popurrí de pétalos académicos.

A cargo de Historia estaba Gioffré, que explicaba cada tema como quien cuenta una película. Tenía una sintaxis propia, que derivaba del cuantioso kilometraje —del hecho de haber contado las mismas películas tantas veces— y eliminaba todos los conectores innecesarios, la grasa del relato. En su voz de fumador consuetudinario —era un dandy, Gioffré—, la muerte de Julio César podía ser consignada de este modo:

—Idus de marzo... Foro romano... Llega don Julio... Los senadores le entregan una petición, que se pone a leer... Siente un tironeo... Ista quidem vis est? Asoma Casca, faca en mano, paf: cuchillada al cogote. Revuelo, gritos. Adelphe, boethei! Todos pelan sus dagas, se le van al humo. ¡Chaf, chaf, chaf, chaf! —decía, mientras producía el acting de las puñaladas. Lo cerraba con un chiflido, un gesto lúgubre con ambas manos cubriendo al caído y la expresión final:— ¡...Fiambre!

El profesor Zelasqui sobrellevaba la tarea de impartir Plástica y Caligrafía. Era un hombre elegante, que hablaba con acento provinciano que nunca asocié a provincia definida alguna. Cuando nos guiaba en el discutible arte de dibujar lo que llamaba "letra inglesa", se cuidaba de distinguir los trazos que "suben para ayiba" de los que "bajan para abajo". Lo respetábamos a pesar del absurdo de las tareas que encomendaba. No hay otra forma de explicar por qué cuarenta monos de escrotos peludos tolerábamos tallar jabón y tejer con aguja veloz.

El Muerto Mónaco enseñaba Geografía. Era un tipo agradable, de pelo engominado, que se ganó el apodo porque faltaba cada dos por tres a causa —según el rector, al menos— de la muerte de un pariente. Al principio nos acongojamos, porque Mónaco parecía tener la familia más numerosa y también la más desventurada del mundo. Pero pronto empezamos a sospechar de sus excusas.

Un día, con esa insensibilidad propia de la adolescencia, alguien prendió unas velas en clase y propuso que, cuando El Muerto llegase, actuásemos como en un velorio. Y así fue. Mónaco abrió la puerta para encontrarnos a todos llorando alrededor de los pupitres adornados por velas. Pero conservó la dignidad y, sin hacerse cargo de la afrenta, produjo un silencio durante el cual nos fue calando una helada vergüenza. Con el tiempo entendí que El Muerto estaba al tanto de su fama, y que disfrutaba de ella con un humor tan truculento como el nuestro.

Cierto mediodía frenó su Citroën mafaldesco sobre Rivadavia, donde Pafundi y yo esperábamos el colectivo, y se ofreció a llevarnos. Yo subí atrás y el Lito se sentó a su lado. Apenas arrancó le dijo a mi compañero, con esa gravedad de siempre, casi uruguaya:

—En ese mismo asiento viajaba mi hermano cuando murió.

Lito tragó saliva. El resto del viaje transcurrió en silencio, mientras El Muerto —estoy seguro— se descostillaba por dentro.

-

Fabricamos bombas

En ese tiempo se hablaba mucho de bombas. Eran un recurso popular, parte de las herramientas retóricas en vigencia: en el ágora se discutía con palabras, con panfletos y carteles, con movilizaciones, con huelgas... y con TNT, o equivalentes. Las bombas cumplían una función similar a la de los signos de admiración, o las palabras reproducidas con mayúsculas o en letras cursivas: conferían énfásis. Para no ser menos, y como expresión del espíritu de superación que nos caracterizaba, los de Segundo B confeccionamos Armas de Destrucción Masiva en el sótano del colegio.

Por aquel entonces parte del terreno estaba en obra. Se construía un pabellón nuevo, al que irían a parar las divisiones superiores. Decían que, además de las aulas, contaría con un patio cubierto para Cuarto y Quinto y con otro laboratorio. Mientras tanto seguíamos trabajando en el viejo laboratorio del subsuelo, que quedaba junto al vestuario donde nos cambiábamos para hacer gimnasia.

El lugar tenía un aura siniestra. Porque el vestuario apestaba a pata o a lavandina, pero apenas entrabas al laboratorio te asaltaba un olor distinto: pungente, ambiguo. Para colmo había una estantería ocupada por frascos llenos de líquido ambarino, donde flotaban cosas siniestras. Alguien sugirió que uno de los frascos guardaba genitales masculinos, a modo de advertencia para quienes considerasen descarriar. Dentro de otro flotaba algo que estábamos seguros de haber identificado, pero por entonces nadie se animaba a pronunciar la palabra feto.

Quien nos llevaba allí era el Remo, nuestro profesor de Química. Dedicó las primeras prácticas a familiarizarnos con las instalaciones y los peligros que entrañaban mecheros, fugas de gas y sustancias corrosivas. Un día, cuando ya habíamos aprendido a manejarnos en el laboratorio, uno de mis compañeros le preguntó al Remo si sabía qué componentes dotaban de sus cualidades apestosas a las "bombitas de mal olor". (Dígame que sabe de qué le hablo, lectora, lector. Me refiero a ese producto del rubro de los llamados chascos, caracterizado por su hedor espantoso.)

El Remo no perdió la oportunidad de demostrar sapiencia. Describió qué sustancias podían formar parte de una bombita de esas: cosas como sulfuro de amonio, propilenglicol, ácido butírico. Mientras tanto, dos o tres de los nuestros —para mayor seguridad, dado que se trataba de palabras difíciles— tomaban nota, confeccionando una lista.

No ese día, porque ya estábamos jugados, pero cuando llegó la clase siguiente, un puñado de compañeros se aplicó, lista en mano, a buscar los elementos que Remo mencionó. Los demás estábamos distraidos, empezando por el profesor, en la preparación de una confección más inocente. Y en paralelo, a nuestras espaldas, la selección de taimados virtió el contenido de cada frasquito en un bowl grande: las sustancias de la lista y otras que se llamaban parecido, por las dudas, a medida que completaban la receta.

Las bombitas de mal olor que se compran en kioskos incluyen elementos químicos iguales o parecidos a los que detalló el Remo, sólo que en cantidades ínfimas. Mis compañeros no se detuvieron en la minucia de las proporciones, y derramaron todo el contenido de los frascos.

Según confesaron después, ni siquiera hizo falta mezclar nada.

De un momento para otro, el resto de nosotros —incluyendo al Remo— descubrió que el laboratorio había sido copado por una nube de humo, y que esa nube olía a hemorroide de brontosaurio muerto.

Salimos como pudimos, tosiendo y produciendo arcadas, hasta que un conteo en el patio confirmó que nadie había quedado atrás.

El laboratorio permaneció cerrado durante días. Finalmente su atmósfera se despejó y el olor se volvió soportable, permitiendo que el personal de limpieza completase la tarea.

La pesquisa en pos de los autores de la aberración no llegó a ningún lado. Hubo presión por parte de las autoridades, pero nadie se quebró. Porque hasta los que no teníamos responsabilidad en el desaguisado estábamos orgullosos. Habíamos participado por acción u omisión de la creación de una bomba nuestra, de Segundo B, que interrumpió la rutina durante ese día y subsiguientes. Eso nos valió un reconocimiento silencioso, pero no por ello menos real, por parte de otros cursos. Durante algunos días, hasta los mayores nos miraron con respeto.

No habrá sido como esas bombas que aparecían seguido en diarios y noticieros pero, a su manera, también hizo ruido.

-

Borrón y cuenta nueva

Entré al ciclo lectivo del '76 a comienzos de marzo, con catorce años y todas las ínfulas. No señalaban cualquier edad, esos catorce. Eran la primera parada del itinerario hacia la adultez. Las películas para mayores venían en dos categorías: prohibidas para menores de catorce y para menores de dieciocho. Sortear legalmente esa primera barrera equivalía a un triunfo.

Yo frecuentaba salas desde que mi madre me llevó a ver La novicia rebelde y se ofendió, porque me dormí durante un tramo de sus 174 minutos... cuando tenía tres años. ¿Qué es La novicia rebelde, se pregunta usted? La Argentina es un país inclasificable. Cuanto más se aproxime para estudiarla de cerca, lectora, lector, más claro verá que comprenderla es una quimera. En este país rebautizamos The Sound of Music —el musical de Robert Wise que narra la peripecias de los Von Trapp para eludir el cerco de los nazis— con un título más propio de película porno que de clásico para la familia.

La barrera de la edad para ver ciertos films me traumatizaba. Cada vez que quise fingirme mayor para ver una prohibida para menores de catorce, desistí en las puertas del cine. Empezaba a sudar, a temblar, a balbucear, a medida que me aproximaba a la ventanilla de venta de entradas. Estaba seguro de que percibirían que yo mentía, que llevaba el embuste escrito en la cara, que mis mejillas arreboladas gritaban ¡culpable, culpable! Yo no era un pendejito que intentaba ver una de James Bond, no: era Josef K ante el tribunal de El proceso.

Una vez convencí a mi padre de que me acompañase a ver un film con Roger Moore, que desde el '73 era el nuevo Bond cinematográfico. Se llamaba Operación oro. Lo proyectaban en el Rivera Indarte, a pasos de la Plaza Flores. Fue a sacar las entradas, le preguntaron mi edad y dijo la verdad. En consecuencia, nos quedamos afuera y él se ofuscó porque yo no le había avisado que se trataba de una prohibida. Volvimos a casa perfectamente enojados el uno con el otro: él porque yo había intentado usarlo para entrar y yo porque había sido incapaz de discutir la arbitrariedad del límite con la autoridad de la sala.

Cosas que hacía uno a los doce, con tal de ver un par de tetas.

Todavía hacía calor durante marzo del '76. Volver a calzarme el pantalón gris era incordioso, pero la perspectiva del reencuentro con mis compañeros valía el sacrificio. Los primeros días los dedicamos al recuento de las peripecias vacacionales. Los siguientes se fueron en la evaluación de las materias que debutaban en la currícula y del profesorado encargado de impartirlas. (De las novedades, la más llamativa fue la profesora de Literatura, la Marchetti: alta, pelirroja, elegante, con algo de Rita Hayworth y la helada distancia que imponía a Johnny Farrell en Gilda. En Tercero fuimos todos Johnnys, queríamos permanecer cerca de esa belleza aunque nos humillase.)

...........................

Por fuera del frasco del Colegio todo seguía igual. Cualquiera que contemplase desde el extranjero hubiese visto convulsión, pero se trataba de sacudones a los que estábamos habituados. Isabelita —la viuda de Perón, que asumió la presidencia a su muerte— iba ya por el sexto ministro de Economía en apenas dos años y cinco meses. Por esos días oí por vez primera la palabra hiperinflación, sin saber que me acompañaría el resto de mi vida. Miguel Paulino Tato seguía prohibiendo películas con celo de inquisidor. Último tango en París, por ejemplo, demoró dos años en estrenarse y se exhibió en una versión mutilada. Mi abuela materna, la Leli, la había visto en el '72, durante uno de sus viajes a Europa. Habló bien del film de Bertolucci, pero en mi presencia se cuidó de dar la clase de detalles que me interesaba oír.

Algunos compañeros comentaron que circulaban autos ominosos por Rivadavia. Llenos de gente armada, que unos atribuyeron a los sindicatos y otros a la Triple A. (La Alianza Anticomunista Argentina, creación dilecta del ya caído en desgracia López Rega, el villano Ming a la criolla.) Fue el Lito Pafundi quien me desasnó —a veces me acompañaba a pie hasta Boyacá, con tal de charlar, y recién ahí se tomaba el 85 hacia Montecastro— respecto del edificio donde vivía Margaride, uno de los jefes operativos de la Triple A: en ese edificio sobre Boyacá, a metros de Rivadavia, que siempre exhibía custodia policial. El dato entró por una de mis orejas y salió por la otra. Pertenecía a esas facetas de la realidad que parecían indignas de mi atención.

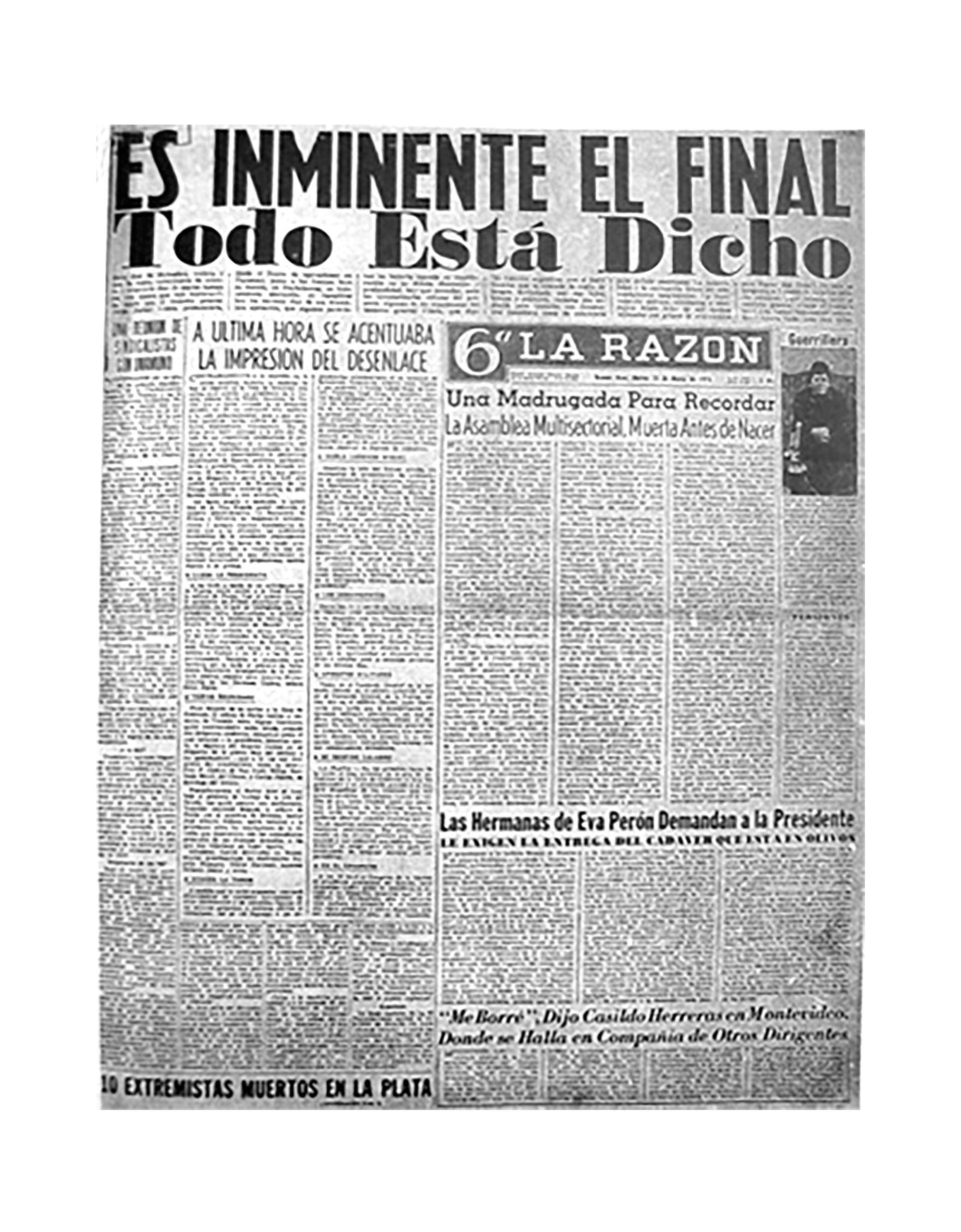

Ya se hablaba de la inminencia de un golpe militar, era un secreto a voces. La edición de La Razón que salió en las vísperas —el 23 de marzo— se veía tremebunda. ES INMINENTE EL FINAL, decía con mayúsculas, y debajo, con manejo caprichoso de las iniciales: Todo Está Dicho.

Lo más gracioso era el titulito que incluyeron al pie de la página tamaño sábana: "Me borré", dijo Casildo Herrera en Montevideo. Casildo era un sindicalista que algo tuvo que ver con el gobierno de los Perón. Saltó el charco hasta Uruguay antes de que se pudriese todo, pero en vez de proferir una declaración grave o de justificarse, eligió crear una metáfora.

Me lo imaginé con una gigantesca goma Dos Banderas en las manos, de esas que tenían una parte azul que borraba tinta y otra rosa que borraba lápiz. Casildo eliminaba su propia figura como quien reniega de un dibujo fallido. El proceso no podía sino ser engorroso: debía empezar por los pies y las piernas, después la cintura y el torso hasta las axilas, para a continuación dedicarse a la cabeza y los hombros.

El tramo final era el más delicado. Tenía que usar la goma en la mano izquierda para borrar todo el brazo derecho a excepción de la mano, que quedaría aleteando solitaria en el vacío, como una mariposa. Entonces cedería la goma a la mano voladora para que borrase el miembro izquierdo hasta que no quedase nada, ni un sombreado de lo que había sido. Por último, a la mano derecha no le quedaría otra que soltar la goma y empezar a frotarse contra ella hasta desaparecer por completo y, ¡presto!, chau Casildo.

La proximidad del golpe me tenía sin cuidado. Para los argentinos, las dictaduras eran lo más normal del mundo. De los catorce años que yo acababa de cumplir, los únicos que transcurrieron en democracia plena habían sido los dos últimos, coincidentes con mi secundaria. Durante algún tiempo gobernó un civil llamado Guido, pero fue un títere de los militares. Y tanto Frondizi como Illia se consagraron presidentes mediante elecciones que no fueron libres, porque el partido político más popular —el peronismo— estaba proscripto. Lo cual era como si le concediesen a River jugar el partido que definiría el campeonato, pero sin Alonso. ¿Cuál era la gracia?

Estábamos acostumbrados a que la Constitución dijese una cosa y la vida real otra. Los golpes tenían el mismo sentido que comer con demasiada sal: algo que los médicos critican pero hacemos de todos modos, para que la cosa tenga más sabor. Porque, a fin de cuentas, la vida tampoco cambiaba tanto entre los gobiernos civiles y los otros. Es cierto, todo era más adusto con los militares. Se prohibían obras y películas —más tarde supe que el tal Margaride, prácticamente mi vecino, había estado a cargo de una Liga de la Moralidad durante el gobierno de Onganía—, pero también se las prohibía durante los gobiernos formalmente democráticos.

Cuando los milicos estaban en el poder se repartían más palos que de costumbre, sí, pero nada más grave que eso. Si hubiese sido grave en serio, nadie habría producido humor a su costa. Y conste que ya sé que Landrú dibujó a Onganía como una morsa y que el presidente se enojó, convocándolo a la Casa Rosada. (Cuando el general Onganía llegaba al lugar que fuese, primero ingresaba su bigotazo y después el resto de su persona.) Pero, cumplida la formalidad del reto y de la prohibición de su revista, Landrú volvió a su casa lo más campante. Mis viejos retaban a mis hermanos de manera más convincente.

Una vez, cuando todavía era un crío, la familia viajó de vacaciones a Córdoba. Paramos en un boliche a almorzar, un lugar muy simple, y en un momento percibí un revuelo. Gente que se arremolinó, sonaron aplausos. Mis padres explicaron que ese viejito que acababa de entrar se llamaba Illia y había sido presidente. Se ve que lo miré con intensidad —era una pasa de uva, el tipo: traje raído de talla muy grande, no poseía nada de la majestuosidad que asociaba al cargo—, porque cuando pasó a mi lado, sonrió y me arremolinó el flequillo antes de instalarse en la mesa que le reservaban.

El descubrimiento me dejó girando como un trompo. Hasta entonces yo entendía que los presidentes tenían que ser tipos de uniforme, bigotón y cara de jodidos, como Onganía. La epifanía serrana me reveló que también existía otro tipo de presidentes, que no usaban uniforme sino pilcha cualunque y distaban de ser amenazadores, al contrario. Tendían a ser inofensivos, ya fuese porque se trataba de viejitos arrugados como Illia o de tipos que hablaban raro, como Frondizi.

En la noche del 23 al 24 de marzo –influenciado por Casildo, seguramente— tuve un sueño digno de Lewis Carroll, el papá de Alicia. Desfilaban por la calle unos militares de uniforme y gorra azul, perfectamente sincronizados, como marchaban cada 9 de Julio. (En aquel momento no reparé en que los uniformes debían ser verdes y no azules. Los que usaban uniformes azules eran los policías, no los militares.) Lo delirante era que, en vez de cabezas, tenían gomas de color rosa, como la parte de aquel útil escolar consagrada a borrar lápiz. Y en pleno sueño me reí de mi sueño, de mi imaginación capaz de concebir a milicos que en el pecho y la visera de sus gorras llevaban el logo de la marca, ese que decía —y contenía dibujadas— Dos Banderas.

La mañana del 24 de marzo abrí un ojo, vi que había amanecido e imploré al cielo que mis padres se hubiesen quedado dormidos. Miré la hora en mi Seiko. Ya era tarde y todavía no había sonado el timbre con el que me despertaban desde abajo.

...........................

Al instante apareció mi vieja. Abrió la puerta, asomó la cabeza y anunció:

—Hoy no vas al Colegio. Cayó el gobierno, asumió Videla, hay asueto general.

¿Golpe? ¿Feriado? ¿No hay clases?

Es-pec-ta-cu-lar, pensé.

Hubiese querido seguir durmiendo, pero la noticia me despabiló. No cabía en mí mismo. Y empecé a hacer planes, todavía entre las sábanas, para sacarle el jugo al día de ocio que me había caído encima.

Tenía que pensar bien cómo administrar esa libertad que los milicos me habían regalado.

Según mi madre —la cinéfila original de la familia—, yo disfruté a pleno de la primera parte de La novicia rebelde: la más alegre y musical, cuando los chicos von Trapp hacen monerías y Julie Andrews canta como un ángel. Pero capoté cuando la cosa empezó a ponerse espesa.

El tramo de los nazis lo atravesé dormido, y sólo desperté al final.

-

En el baile

El mundo se desmoronaba y nosotros —Brenda y yo— nos enamoramos.

Siempre quise usar esa frase. Hoy voy a darme el gusto. Empero, para que funcione en el marco de este juego, es menester hacerle ajustes. Lo que se desmoronaba no era el mundo, sino la Argentina. Y además no se desmoronaba ostensiblemente, no señor. Al contrario, todo parecía funcionar del modo más normal, business as usual.

¿Los semáforos? Brillaban.

¿El transporte público? Circulaba.

¿Las oficinas, los bancos, los negocios? Abiertos.

¿Las construcciones? Crecían hacia el cielo.

¿Las escuelas, las universidades? Ordenadas.

¿Y la gente? Moviéndose por todas partes y haciendo lo mismo de siempre: conversar, comprar y vender, trabajar.

¿Y por qué funcionaba todo así, de modo impecable, a pesar de que —la historia lo revelaría con abundancia de pruebas, poco después— era verdad que el país implosionaba?

Esta es una pregunta a la que volveré, porque es esencial. El to be or not to be de la Argentina contemporánea. (De hecho, estoy considerando la posibilidad de dedicarle un capítulo. Consistiría tan sólo de la frase ¿CÓMO CARAJO LLEGAMOS A ESTO? pero con tipografía elefantiásica, de modo que sólo quepa una letra por página.)

De momento, lo único que diré aquí es lo siguiente: 1) El ser humano es una criatura que se acostumbra a todo, incluso a lo peor; y 2) Nuestros mayores llevaban muchos años tolerando cosas que no debieron tolerar. Ejemplo: el 16 de junio del '55, una sublevación militar bombardeó la Casa Rosada, la Plaza de Mayo y alrededores, matando a más de 300 personas. Entre ellas, a los niños que viajaban en un trolebús. Toneladas de bombas, transportadas por aviones de la fuerza aérea nacional y lanzadas sobre población indefensa. Las imágenes que subsisten parecen tomadas en Gaza. Pero los responsables de la masacre no fueron castigados. ¿Y por qué? Porque demasiada gente coincidía con el fin que la acción perseguía y consiguió poco después, que era derrocar a Perón. Aplaudir, o por lo menos aceptar, que asesinos sean celebrados como héroes y que se los exima de responder ante la Justicia porque piensan lo mismo que vos, significa cruzar un límite del cual no hay retorno. Sin el 16/6/55, el 24/3/76 no hubiese ocurrido.

Pero claro, por entonces yo no tenía la más puta idea de todo esto. Entre otras razones, porque nadie, ni en mi casa ni en la escuela, me contó que semejante aberración había tenido lugar. Era un hecho negado, que no figuraba en los libros de historia. Lo habían desaparecido.

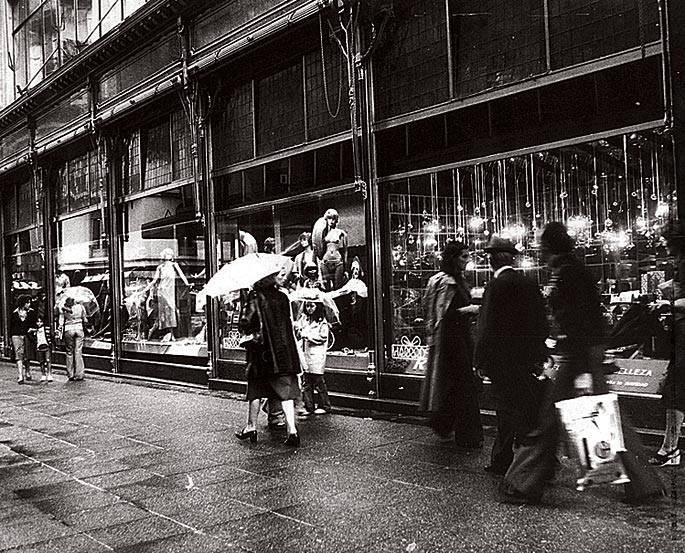

De todos modos, aun a esa altura —pongámosle fecha: abril del '76—, yo percibía algo que hacía ruido, que despertaba sospechas. Recuerdo una tarde de esas, mientras esperaba el colectivo a la altura de un bar. Yo tenía un libro a mano (¿para qué resignarse al tiempo muerto, pudiendo avivar la espera mediante aventuras literarias?), cuando me distraje mirando al tipo que estaba sentado en el local, al otro lado de la ventana. El mero hecho de mirar a un tipo que tomaba café era raro en mí. ¿Quién preferiría enfocarse en un hombre común de Buenos Aires, cuando podía estar en la París de Cortázar, en la Londres de Dickens o en la Castalia de Hesse?

Y sin embargo, algo concitó mi atención. Me quedé contemplando a ese tipo —edad mediana, traje y corbata azul, mirada perdida— mientras levantaba el pocillo, soplaba el café, bebía un traguito, volvía a soplar y a beber, dejaba la tacita, miraba la nada y recomenzaba el ciclo. Su cigarrillo se consumía sobre el cenicero triangular de Cinzano. ¿Registró usted alguna vez, lectora, lector, una postal urbana menos memorable?

No entendí entonces por qué me la quedé viendo, y tampoco comprendí por qué mi cerebro se resistía a olvidarla. Pero, algún tiempo después —no demasiado—, conseguí descular la razón de la extrañeza.

El tipo estaba dedicado a la más trivial de las actividades: tomarse un café en un bar de Buenos Aires, mientras fumaba un cigarrillo. (Marca Particulares. El paquete languidecía sobre la mesa, hundido por una caja de fósforos Ranchera.) Pero había algo en su actitud, en su parsimonia, que sugería lo contrario de la naturalidad. Lo que sentí —lo que creí entender, finalmente— era que el tipo no estaba tomando un café. Estaba actuando una escena en la que tomaba café, o mejor aún: sobreactuando una normalidad que no podía estar más distante de lo que sentía en su alma.

Cosas que se le ocurren a uno a los catorce, cuando leyó demasiado.

Pero lo que yo pretendía contar aquí, antes de que la Historia Argenta embotellase el tránsito, era el romance con Brenda. Consecuencia de la intervención de Font Leroy, que tenía una hermana menor. Por entonces creíamos haber agotado al Dámaso en materia de oferta femenina y la Font Leroy nos abrió las puertas de otro colegio, este femenino ciento por ciento: el Lourdes. Tuvo lugar otro "asalto" y en ese contexto yo, que todavía penaba cual Werther el amor de Bárbara, le eché el ojo a Brenda. Que era una suerte de negativo perfecto de mi primer amor.

Donde Bárbara era rubia, Brenda era castaña oscura.

Donde Bárbara era grandota, Brenda era menuda.

Donde Bárbara era rotunda —me refiero a sus miembros inferiores, un tanto gambona, ella—, Brenda era delicada.

Donde Bárbara no encerraba más que promesa —verbigracia, su pecho—, Brenda contaba con un regio par de tetas.

............................

Una noche, a fines de mayo, coincidimos en el primer baile formal de nuestras vidas. Ya no se trataba de la reunión en casa de un miembro del grupo, sino en la majestuosa sede del Club Italiano. Lo cual convirtió esa velada en algo especial: tan serio, que era casi adulto. Fuimos en manada pero nos perdimos en la marejada de adolescentes —el salón estaba atestado por la mitad de los teenagers de Caballito— y yo me dediqué al objeto de mi afecto.

En aquel momento el reino musical se dividía en dos categorías: "rápidos" y "lentos". Y durante algún momento de la función, los "rápidos" incluían la interminable mediocridad de Johnny Rivers y su John Lee Hooker.

Al principio no discriminamos y le entramos a la música movida. Pero después nos concentramos en los lentos, que permitían la proximidad anhelada.

Mientras nos abrazábamos, casi no hablamos. No tenía sentido distraerse de los estímulos: el perfume, el roce del cabello, la cabeza amada sobre el hombro. Pero una de las tandas de lentos acabó demasiado rápido, y decidimos salir de la pista de baile.

Buscamos el sostén de una columna del salón y nos dedicamos a besarnos.

Qué universo insondable, el de los besos. De los contactos íntimos, es el único que no responde al imperativo genético —a la necesidad de la especie de aparearse e incurrir en multiplicación— sino a la creación cultural. Permite conocer al otro a través de músculos sensibles, descubrirlo, paladearlo. Era la primera experiencia de ambos en ese arte. Descubrimos que, además de los labios, existían las lenguas, y que esas bestezuelas demandaban sumarse a la exploración.

Estaba perdido en ese afán cuando sentí una mano pesada sobre mi hombro.

Pensé que era un amigo, haciendo gala de pésimo sentido de la oportunidad. Pero era un señor de traje, ancho como un ropero.

—Este es un salón familiar —me dijo—. ¡Compórtese!

No creo haber respondido algo coherente. Estaba avergonzado —no me puse colorado porque soy marrón—, por la acusación que me singularizaba como protagonista de un hecho anti-familiar (¿prohibido para menores de dieciocho?), en el marco de una velada apta para todo público.

Con la perspectiva que concede el tiempo, doy fe de que aquellos besos eran ingenuos. Yo vestía traje y Brenda un vestido recatado. Éramos criaturas tímidas y esto lo expresaban hasta nuestros cuerpos, que se movían como si pidiesen permiso a cada paso. Y sin embargo, bastó el señalamiento de ese pretoriano de civil —de la comisión directiva del club, presumo— para hacerme sentir un animal lujurioso.

Brenda y yo nos distanciamos, con esa velocidad que sólo cuadra en una emergencia. E hicimos lo que pudimos para ser acogidos nuevamente en el seno de la familia del Italiano, durante el resto de la noche. (Mientras tanto, mi vergüenza iba trasmutándose en furia. Me la pasé maldiciendo entre dientes al tipo con alma de cana que nos señaló como impuros.)

A la salida conocí a los padres de Brenda. Él era pelado, alto, tenía un vozarrón grave y un bigotito que sombreaba apenas su labio superior. (Se parecía a Videla, el presidente de la Junta Militar. No le recomiendo a nadie granjearse un suegro parecido a Videla.) Pero ella, su mamá, era un personaje.

Tiempo atrás yo había leído uno de esos libros de la colección Grandes Novelistas que mi madre devoraba, y que tenían que ver con aeropuertos o con aviones presidenciales que desaparecían. El protagonista se enamoraba de una chica y, durante la fascinación inicial, recordaba que alguien le había señalado lo siguiente: que uno debe fijarse en la madre de su amada, para tener en claro cómo se verá la elegida dentro de veinte o treinta años. Hoy en día un razonamiento así sería descalificado por machista. Pero en aquel momento se lo consideraba válido —formaba parte de un best-seller—, y por eso me dediqué a estudiar a mi suegra a la luz de su sabiduría.

No había forma de que Brenda se pareciese a su madre treinta años después, porque no podían ser más distintas.

Ambas eran bajitas, sí. Pero Brenda tenía ojazos y su madre ojitos. Y donde mi novia exhibía piernas delicadas y un culito bien formado pero discreto, su madre era otra criatura por completo.

Mi suegra me arrancó de los pilotos de Robert Serling y me trasladó a otro tipo de literatura. En uno de sus relatos, Cortázar se refiere a una mujer que tenía un culo tan, pero tan grande, que su familia vivía en el permanente temor de que un día cayese para atrás y ya no pudiese levantarse.

A no ser que experimentase una metamorfosis tan demorada como fuera de control, mi novia no tenía posibilidad de desarrollar un culo semejante.

Por suerte entré en razón y me distraje, dirigiéndome a Brenda y buscando con la mirada a algún amigo, entre la correntada que abandonaba el club. Porque si me interpelaban, ¿quién iba a creerme que pensaba en Cortázar, mientras bajaba por las escalinatas del Italiano?

Mirar el culo de tu suegra también era inapropiado en un club familiar.

-

Tijeras

Al despuntar el '77, volvimos a clases y nos enteramos de una buena noticia. La parte nueva del edificio estaba terminada. En nuestra condición de flamantes alumnos de Cuarto, nos asignaron un aula allí: espaciosa, moderna, luminosa, con sillas y mesitas a estrenar.

......................

La otra novedad de peso fue el rector. Que ya no era Lojo, sino un hombre nuevo. Otro español, en este caso sacerdote de la Buena Nueva, recién llegado a la Argentina. Se llamaba Urango —el padre Urango—, y no podía ser más distinto de Lojo ni aunque lo diseñasen en laboratorio.

Además de la diferencia de rango (ser cura te ponía en otro lugar respecto de los hermanos a secas, como jugar en primera o para un equipo de segunda división), estaban las características físicas. Lojo era bajito, compacto y tenía entradas, los signos de la calvicie futura. Urango era alto y flaco, aunque sólido. Su delgadez no sugería debilidad: este exhibía el porte de un granadero o un húsar. Y su cabeza estaba coronada por una mata de pelo lacio que hasta un caballo envidiaría.

También era evidente que Urango provenía de otro estrato social. Lojo hablaba a las corridas, atropellado, y estaba siempre a un tris de elevar el tono y empezar a los gritos para arrear a las bestias: era el gallego proverbial de las películas argentinas. Urango, en cambio, hablaba siempre de forma pausada, cadenciosa. Nunca lo oímos gritar. Era como escuchar el doblaje de un documental de la BBC.

Nos lo presentaron durante el acto inaugural del ciclo lectivo. Era el tipo a quien había registrado al llegar, atento a la muchachada que, con brío de potrillos, se atropellaba en la entrada al corral. Era obvio que se trataba de un gallego nuevo, pero nunca sospeché que estaba allí para desplazar a Lojo.

Cuando nos dejaron en su presencia, hubo un aplauso comedido. Correspondía darle la bienvenida. Se apropió del micrófono, y así oímos por primera vez su fraseo calmo y rítmico. Al instante Lito, que estaba detrás mío, fingió un ronquido, como si se hubiese dormido de pie. Varios disimulamos nuestra risa y Klaus le dirigió un grito, con la frase que usaba siempre para dirigirse a mi amigo:

—¡Callate, forro!

Nada dijo Urango que fuese relevante. Sólo hilvanó generalidades y buenos deseos. Pero me sorprendió al final, cuando con el mismo tono beatífico se desplazó con naturalidad —como si ni siquiera él se diese cuenta—, a una temática que sí tenía que ver con la acción cotidiana.

—He percibido que algunos de ustedes usan sus atuendos como elemento creativo —dijo—. Lo encuentro simpático, muy fresco. Aprovecho esta oportunidad para recordar que los estudiantes del Colegio de la Buena Nueva usan el mismo uniforme en el mundo entero. Blazer azul, camisa celeste o blanca, pantalón gris, corbata discreta. No innovamos al respecto. Lo mismo cuenta para el aseo personal. El largo del cabello no puede superar la altura del lóbulo de la oreja. Y deben presentarse afeitados al ras.

El Lito aprovechó para fingir una tos —ejem, ejem— con la que devolvió la gentileza a Klaus, que usaba patillas largas y cultivaba la sombra de una barba.

El discurso terminó ahí nomás, sin perder su monotonía zen, y al instante lo olvidamos.

Al otro día, cuando llegué al Colegio, descubrí que el nuevo rector estaba en el tracto uterino. Había retenido allí a media docena de alumnos cuyas infracciones eran ostensibles: corbata psicodélica, pantalón kaki, camisa rosa pálido, pelo largo, bigote incipiente, pelos en el mentón al estilo del Shaggy de Scooby Doo. Pegaban la espalda contra la pared, mientras Urango inspeccionaba a los que seguíamos llegando.

Por suerte entré cuando le cortó el paso a Shaggy y lo emplazó contra el paredón. Esa distracción me permitió apurar el paso y colarme a sus espaldas, mientras alzaba las solapas del blazer para disimular mi melena. Aun así, no resistí la tentación y eché a la escena un vistazo final. Tres de los que no superaron la requisa tenían una actitud pasota, onda uy, qué pesado, este tipo. Pero los otros tres se veían asustados.

Esa misma tarde, por primera vez en mi vida, le reclamé a mi padre una visita a la peluquería.

-

Rapsodia antiazul

Durante el '77 desarrollé una fobia insólita. Y digo insólita por dos razones.

Primero, porque nunca había oído que existiese algo semejante. Y eso que busqué en cuanto mataburro cayó en mis manos. Empezando por el Pequeño Larousse Ilustrado, que solía ser gauchito. Pero no hubo suerte. No existía palabra alguna que se le aproximase. Y si no había definición, ¿no sugería eso que nadie había experimentado lo que yo padecía?

Lo más cercano que encontré fue hoplofobia, que es el miedo a las armas de fuego. Sin embargo lo mío no era hoplofobia, qué va. Yo no tenía miedo a las armas de fuego. No había jugado con otra cosa en mi infancia, azuzado por novelas, cómics, películas y series. Tuve réplicas de Colts, Remingtons, Winchesters, ametralladoras Gatling, Lugers, Smith & Wessons, Walthers PPK como la de James Bond y hasta pistolas que se encendían por dentro, en su pretensión de lanzar rayos laser — y todo esto, sin siquiera traer a colación espadas, dagas y arcos.

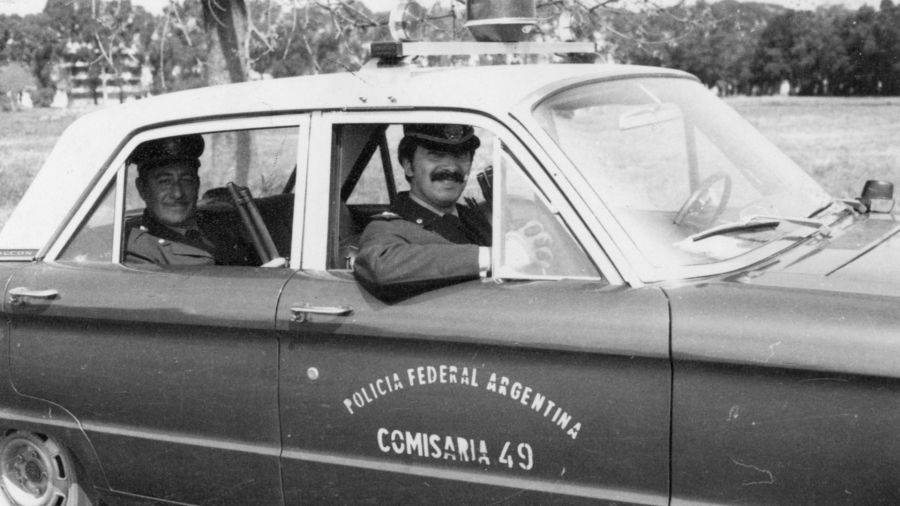

Mi fobia no estaba dirigida a las armas, sino a personas que las portaban profesionalmente. Atrás había quedado la época de los oficiales que dirigían el tránsito, desde la altura de la garita en el cruce de Boyacá y Avellaneda. Todavía los recuerdo, moviendo sus brazos de mangas blancas. Tampoco eran comunes ya los que portaban una macana y nada más, esos garrotes que Mafalda definía como palitos de abollar ideologías. No, durante el '77 los uniformados de azul llevaban pistola en la cintura, rigurosamente. Pero yo no le temía a sus armas, no. Mi fobia era específica. Había empezado a tener pánico a los policías.

¿Y por qué otra razón califico a ese miedo de insólito? Porque parecía inexplicable.

El común de las fobias se expresa de modo irracional. El fóbico entra en shock, reacciona de un modo casi animal, incontrolable. Pero en las raíces de su fobia existe una causa razonable, por lo general con base científica. Piense usted en la aracnofobia. Es verdad que la mayoría de las arañas son pequeñas e inofensivas, artistas de la naturaleza. Pero también están las grandes que, además de poco agraciadas (peludas, un alfiletero móvil de ojos, patas y dientes ponzoñosos — la creación de un Dios que ya soñaba con Lovecraft), pueden ser peligrosas, hasta mortales. Ese miedo suena exagerado, pero no es zonzo. Como no son zonzos el vértigo, la claustrofobia, la aerofobia y la hipocondría.

Pero a mí los policías no me habían hecho nada. No registraba una sola experiencia traumática con ninguno de ellos. Al contrario, en las ficciones que me formaron revistaban en el bando de los buenos. El Matute de Don Gato y su pandilla, por ejemplo, era un pan de Dios. El jefe O'Hara de la serie Batman se pasaba de bueno, al filo de desbarrancar en lo boludo. Porque los policías estaban ahí para ayudarte, ¿o no? Si necesitabas encontrar una calle, le preguntabas al policía. Si alguien se desmayaba en la vereda o requería ayuda para cruzar, recurrías al policía. Si sucedía un choque, intervenía el policía para calmar los ánimos y llamar a una ambulancia. El policía era un servidor público. Trabajaba a nuestra disposición. Se le pagaba el sueldo con impuestos.

Cuando la fobia empezó a manifestarse, lo primero que percibí fue una incomodidad. Nada grave aún, y mucho menos inexplicable: veía un cana en la calle y me ponía nervioso, lo cual no dejaba de ser sensato. Veníamos de años complicados, y en ese contexto un cana funcionaba como imán para los quilombos. Si te daba por protestar contra el poder establecido, como hacían los hippies, ¿a quién le ibas a gritar en la cara que fuese más práctico que un policía? Jueces y funcionarios no andan por las calles con cartel identificatorio. En cambio un policía se deschava solo, por mera portación de uniforme. ¿Para qué arrimarte a un cana entonces, a no ser que quisieses exponerte a un momento desagradable? Entonces apuraba el paso para superar el trance y, una vez que lo dejaba atrás, volvía a la normalidad. Mi respiración se regularizaba. Mis pasos dejaban de atropellarse, se reencontraban con su cadencia.

Con el correr de los meses, mi reacción se espesó. Veía el cana a lo lejos y empezaba a sudar frío, a tejer estrategias para eludirlo. Lo más práctico era cambiar de vereda, cruzarme a la de enfrente. Pronto me acostumbré a dar un rodeo, aunque eso significase alargar el camino. No bien divisaba a un vigilante —porque venía atento, nunca circulaba con despreocupación—, me aseguraba de ni siquiera pisar esa vereda. Apenas alcanzaba la esquina, doblaba por la calle perpendicular, daba la vuelta a la manzana y retomaba mi derrotero en la esquina siguiente, habiéndolo dejado atrás.

A esa altura, ya no podía mentirme que temía a la reacción que terceros detonasen. Lo que me inspiraba resquemor era el oficial mismo. Aunque se tratase de un gordo en pésima condición física, de esos que no te alcanzarían ni aunque corrieses de espaldas.

Lo que me preguntaba era: ¿por qué? ¿Qué me habían hecho, o —peor aún— qué podían hacerme?

Hasta donde podía entender, mi fobia no tenía que ver con cuestiones ideológicas. Esos asuntos eran cosas de gente de otro rango, muy por encima de mi condición. La tele y la radio lo habían dejado en claro, y mis padres suscribieron con su silencio. Todo el mundo entendía que habíamos transitado un tiempo de zozobras, y que la culpa era de los terroristas. Esos sujetos —los responsables del terror, ya lo decía el epíteto— solían ser jóvenes y melenudos, con opción a accesorios capilares: patillas, bigotes, barbas. Vestían a la moda, tanto las chicas como los chicos: pantalones anchos, faldas cortas, morrales y carteras, mucha bijouterie de fantasía.

Una propaganda que los canales repetían día y noche te mostraba a uno de ellos, en el acto de encarar a un inocente y prestarle una edición de El capital —Marx, Dios mío, vade retro—, para rematar la maniobra con un guiño y una invitación fatal: "Mañana lo comentamos". (Mierda que había que leer, para terminar El capital en un día. Aquel inocente debía ser un graduado de los cursos Ilvem de lectura veloz.) Pero por suerte existían también los que siempre estuvieron del otro lado: la gente de bien, como nuestros padres y profesores y, por supuesto, los policías.

Desde que Videla nos reorganizó nacionalmente, vivíamos en paz. Habíamos reafirmado la vocación occidental y cristiana y puesto coto al peligro comunista, que disgregaba a la comunidad como la leche cortada hacía con el Nesquik. Y eso nos había devuelto el alma al cuerpo. En especial a los adolescentes, que podíamos seguir viviendo con la tranquilidad de no ser infectados por la ideología. Porque la ideología era la peor de las enfermedades venéreas: un chancro en el alma, para el cual no existía antibiótico.

Y sin embargo, yo todavía sentía miedo. Pero no de los muchachones melenudos y cancheros, no. Cuando veía a un tipo así no me daba por cruzar la calle ni por improvisar trayectos. Esas cosas sólo las hacía cuando mi sentido arácnido a lo Peter Parker alertaba sobre la presencia de un hombre de azul.

¿Habrá sido a cuenta de cierta insistencia de mis padres? Porque ellos me conminaban a no salir de casa sin el documento de identidad, una libretita de papel y cartón que llamábamos DNI. Tenía que llevarla encima aun cuando iba al colegio. Según decían, cargar con esa certificación era importantísimo. Alguien podía pedírmela en cualquier momento y yo debía estar en condiciones de exhibirla, de probar quién era. Pero, aunque nunca lo especificaron, estaba claro que esa preocupación no tenía que ver con los terroristas. Los melenudos no te pedían el DNI: prestaban libros peligrosos, nomás. Los unicos que estaban en su derecho de encararte, y a los que había que obedecer sin chistar, eran los policías.

Mis padres no explicaron por qué era factible que un policía me interceptase, forzándome a identificarme. Yo no formaba parte del subconjunto de los melenudos cancheros. Tenía mi pelito pero era un pendejo de aquí a la China, mis bigotes y patillas eran un proyecto: pura pelusa. Pero, de todos modos, mis viejos insistieron. Y tal vez por eso me inculcaron, casi al modo de la sugestión hipnótica, el reflejo de alarmarme ante la presencia de un policía. Los uniformados de azul eran los únicos que podían salir al cruce y ponerte en un brete metafísico, presentándote un dilema para el que nunca habría una respuesta simple: ¿quién sos?

Como buen hijo obediente, no me despegaba de mi documento. Y además contaba con la tranquilidad de saberme integrado al Bando del Bien. Nadie me había prestado El capital, sabía de política tanto como Elmer Fudd, era un cristianuchi virgen de comunión semanal. ¿Qué podía temer si no había nada malo en mí, si no incurría en contravención alguna?

Pero aun así temía. Yo les temía. Y no dejaba nunca de evitarlos, de escabullirme de su presencia.

La duda se volvió tan insidiosa como el temor. A pesar de que contaba con identificación legal, a pesar de que todo el mundo podía atestiguar que era un buen pibe —peleado con el desodorante, pero buen pibe—, le tenía miedo a la policía y no sabía por qué.

Lo entendí con el tiempo, mucho pero mucho después. De hecho, mi DNI lo entendió antes que yo.

Con el manoseo empezó a ajarse. Se rompió el número troquelado. La tapa quedó pendiendo de un hilo, de tanto abrirla y cerrarla. Esto me inquietaba, porque generaba dudas sobre la validez del documento. (Podía ser falsificado. Pero aun no siéndolo hablaba mal de mí. ¿Qué persona de bien maltrataba su precioso DNI a ese punto, reduciéndolo a un estado lamentable?) Sin embargo, lo que me perturbaba era el modo en que ese documento transmitía precariedad. Era prueba de lo tenue de mi identidad real.

Por ahí pasaba mi miedo profundo. Sabía que los policías eran adultos y expertos en interrogatorios. (Según las series y películas, al menos.) Apenas viesen mi DNI en proceso de desintegración, no bien clavasen sus ojos inquisidores en los míos, comprenderían la verdad. Aquello que ni siquiera yo sabía, porque concernía a un futuro que todavía estaba lejos. O quizás a una certeza que había sabido bloquear, el secreto que tapié detrás de los ladrillos, cemento, revoque y pintura de que disponía: la buena educación, la cultura, la moderación, el oropel cristiano.

Con sólo mirarme, los hombres de azul verían a través de mi persona como si fuese transparente y entenderían que no estaban en presencia de un muchacho bueno, un proyecto de ciudadano probo, sino de un adversario: alguien llamado a convertirse en su enemigo eterno.

Y entonces ocurriría lo que tanto temía.

Marche preso. O incluso algo peor.

Han transcurrido cuarenta y pico de años —¡casi medio siglo!— de lo que cuento, pero todavía pienso en mi documento antes de pisar la calle. Es un reflejo, algo que forma parte inescindible de mi persona.

Y todavía me repele la policía. Como si nunca hubiese dejado de ser ayer, o para ser más preciso: porque nunca, ay, dejó de ser del todo ayer.

-

Argentina, Argentina

Mi amigo Froi volvió a mediados de mayo. Hecho un esqueleto. (Flaco como saraca, diría mi abuela paterna, la que se reía con "Clavícula".) Había perdido cinco kilos. Durante los recreos, le permitían quedarse dentro del aula. La idea era que no gastase energías, que no le sobraban. En esas condiciones, no pudimos conversar demasiado. Le pregunté si quería que me quedase a acompañarlo. Dijo que no era necesario, había llevado un libro para entretenerse.

.......................

Durante los descansos de ese día sólo se habló de Froi. Mis compañeros contrastaron explicaciones respecto de su estado. Según ellos, estaba así de consumido porque tenía:

- Cáncer.

- Leucemia.

- Miastenia gravis. (Que no sabíamos en qué consistía, pero era una enfermedad popular en series como Doctor Kildare, Ben Casey y Marcus Welby.)

- Tuberculosis. (Improbable, porque no había tosido nunca, ni en lo peor del invierno.)

Me niego a sumar a esta lista, que pretendía tener un viso de seriedad, la interpretación de Lito. Según Lito, lo que Froi tenía era adicción a la paja, de lo cual su humor chancho era un claro síntoma.

Yo les pregunté –a todos menos a Lito, claro—, si estaban diciendo lo que decían porque contaban con información, o simplemente especulaban. Como sospeché, se trataba de conjeturas. No tuve mejor idea que decir que se lo preguntaría a Froi de frente march, lo cual me valió ser escaldado por miradas de reproche. Según entendí, era improcedente preguntarle a un enfermo (de cáncer / leucemia / miastenia / tuberculosis / ¿paja?) qué cazzo estaba pasándole.

..............................

Al día siguiente lo de Froi quedó incorporado al paisaje cotidiano —él tampoco hizo esfuerzos por sacarle el jugo a su situación dramática, lo admito— y la conversación volvió a ser monopolizada por la inminencia del Mundial.

Podías cruzar el patio en diagonal durante el recreo y pescar infinitas variantes de la misma charla. Se hablaba de la llegada de la TV a color (en casa apostaron por un Sony Trinitron), de los deslumbrantes estadios nuevos de Mar del Plata, Mendoza y Córdoba —el Chateau Carreras, que visité años después durante un festival de rock—, de Platini y Paolo Rossi, de la flamante pelota Adidas Tango, de lo ñoño de la mascota elegida, ese gauchito diseñado por la factoría de García Ferré —el creador de personajes como Anteojito e Hijitus.

No conseguía fingir interés en ninguno de esos asuntos. Era como hojear las revistas de autos de mi tío, una vez despojadas de los suplementos eróticos. Y para empeorarlo todo, Froi —con quien podía conversar de otros temas— había elegido poner distancia. ¿Cómo no iba a estar fastidiado? Menos mal que contaba con Zerpa, que era mi última línea de defensa. A Zerpa el fútbol le importaba tan poco como a mí. Era un alivio intercambiar poemas o pasar una hora al teléfono comentando Ram de McCartney —tan menospreciado, qué injusticia—, en vez de hablar todo el tiempo de pelotas, pelotas, pelotas.

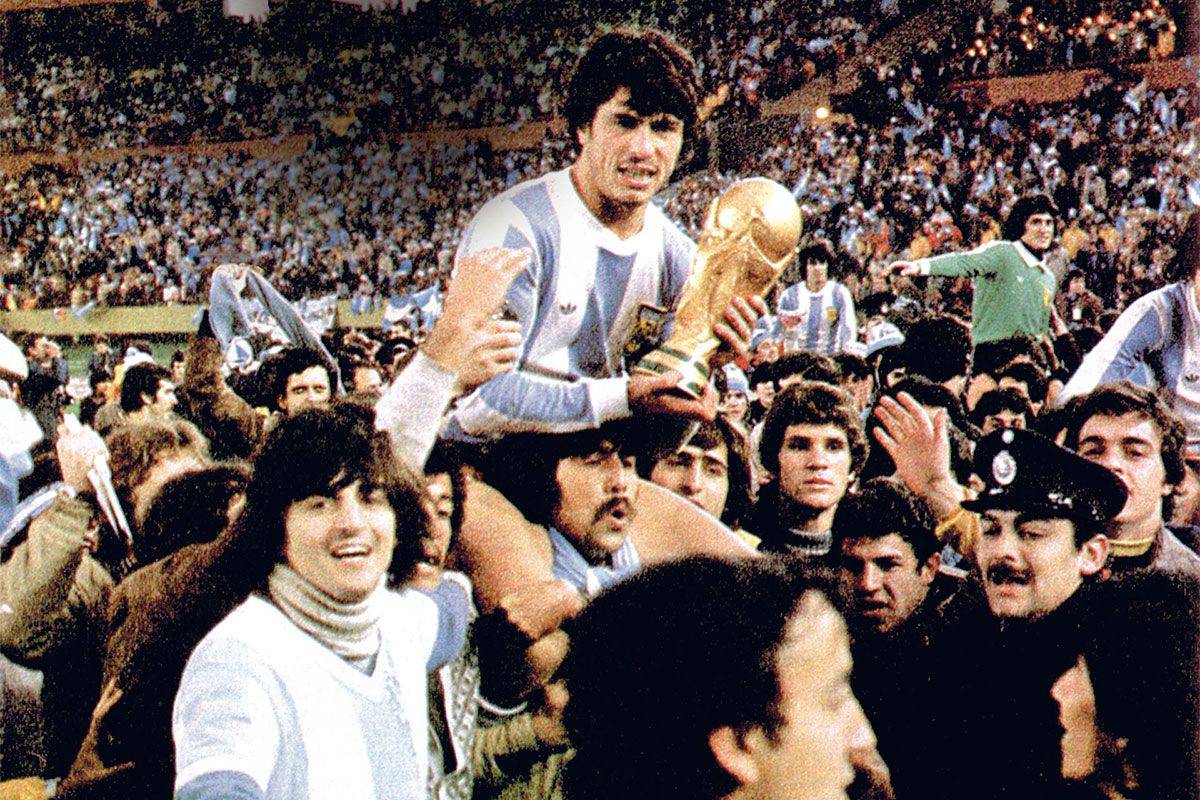

De la ceremonia de apertura del Mundial, a mediodía del jueves 1 de junio en el estadio Monumental, no recuerdo nada. Sé que hubo marchas militares, suelta de globos, coreografías a cargo de estudiantes de nuestra edad y discursos del presidente de la FIFA, Joao Havelange —que no parecía capaz de pronunciar el nombre de la entidad que dirigía, la llamaba la FIFI—, y de un Videla vestido de civil. Pero esto lo sé porque lo busqué, me informé. (A consecuencia de esa investigación, descubrí algo que casi me provoca un ACV. La pedorrísima marcha del Mundial —digna de un programa infantil conducido por Carozo y Narizota— fue compuesta para la ocasión por... Ennio Morricone. El autor de bandas sonoras sublimes, como las de Por un puñado de dólares, Novecento y Los intocables. Quiero creer que la berretada que entregó fue una represalia sutil contra los militares que lo contrataron.)

Pero es obvio que algo había prendido en mí, porque armé una velada en casa como sede de la visualización de un partido. Vinieron un montón de los compañeros de mi grupo —salvo Froi, aunque lo invité expresamente—, y desplacé la tele grande del dormitorio de mis viejos al comedor, donde cabíamos todos.

También recuerdo el agónico match contra Perú, que necesitábamos ganar sí o sí, y por amplia diferencia de goles, para pasar a la final. Este lo vi en casa de Brenda, acompañado por mis suegros. A medida que la Selección obtenía el score soñado, el Hétor se desaforaba. No se despeinó porque era pelado, nomás. Gritaba como un descosido, o al menos todo lo que puede gritar alguien que vino al mundo con la voz de un basso profondo.

Al partido de la final contra Holanda, que fue el 25 de junio, tampoco lo recuerdo. Quiero decir: no me acuerdo dónde lo vi, ni la situación. (Habrá sido en casa. Mi familia era poco y nada futbolera, pero a esa altura habíamos abrazado la locura colectiva, como el resto del país.) Conservo imágenes, sí —los goles de Kempes, al capitán Passarella con la copa en alto—, pero se las debo más a las infinitas repeticiones que al hecho que percibí en directo.

De lo que me acuerdo es del quilombo que se armó después.

Todo el mundo salió a las calles. Mi familia y yo salvamos a pie la distancia que nos separaba de Rivadavia, donde se improvisó la celebración local. Estaba hasta las tetas de gente. Yo nunca había visto una multitud semejante, y mucho menos experimentado qué se siente al incorporarse a algo así. Tampoco había visto a la avenida de ese modo: con el tránsito interrumpido por completo en ambas manos, atestada a escala infinita, mirases tanto en dirección a Flores como a Caballito — un gusano de carne humana, más largo que los de la novela Duna de Frank Herbert.

La muchedumbre estaba más que feliz: estaba sacada. Cantando, saltando y gritando, abrazándose con vecinos pero también con desconocidos, agitando banderas y carteles y cintas celestes y blancas. Yo también salté y grité, claro. No podía perderme la oportunidad. Nunca antes había gritado en la calle. En las calles no se gritaba, a no ser que necesitases imponerte al ruido ambiente. El tono que primaba en público era atemperado y cordial, a no ser que dispusieses de la excusa de ser diariero, churrero o anunciar la compra-venta de muebles desde una chata con altoparlante.

Mi propia emoción era una novedad. Hasta entonces yo me consideraba un argentino formal, y gracias. Me sabía el Himno y las canciones patrias, usaba escarapela cuando correspondía, tenía un documento que certificaba mi nacionalidad, pero nunca había sido fan de mi país. El tango y el folklore me dejaban frío. A excepción del sur cordillerano, los paisajes típicos me embolaban. Siempre me habían gustado cosas sueltas, esporádicas: la historia de San Martín, el Martín Fierro, las canciones de María Elena Walsh, Mafalda, Cortázar, Les Luthiers, el Juan Moreira de Leonardo Favio — lo más parecido que encontré, en versión criolla, a las películas épicas que me fascinaban. Pero, a juzgar por el resto de mis predilecciones, yo estaba más cerca de jugar de visitante que de local.

¿Era así que se sentía ser argentino: esa conexión invisible, casi telepática, con un mar de desconocidos que parecían estar pensando lo mismo que uno? ¿Era ese calor humano, la sensación de que tu familia se había multiplicado ad infinitum, como los panes y los peces del milagro? ¿Era el descubrimiento de que las calles que creías hostiles podían ser una extensión de tu casa, permitiendo que te sintieses cómodo y a gusto en cualquier parte?

Saludé a un compañero de Quinto C —cuyo apellido no sabía: apenas lo ubicaba de vista, pero nos estrechamos como hermanos—, y mis padres no protestaron cuando les comuniqué que seguiría mi camino. Estábamos en familia. ¿Qué podía pasar?

Me dejé llevar por la marea, hasta la intersección de Rivadavia y Malvinas. Mi esperanza era cruzarme con Brenda, que vivía a dos cuadras, sobre Juan Bautista Alberdi. Una vez allí me aparté de la corriente y abrí los ojos, tratando de ubicarla en la aglomeración.

Habré pasado así quince o veinte minutos, hasta que una voz se despegó del bullicio general. Al principio no le di bola, porque lo único que decía era: "¡Argentina, Argentina!", lo cual sonaba apropiado. El tema es que, primero, el tipo que así gritaba no paraba. Cuando uno corea una consigna —dale campeón, la célebre chofer, chofer, apure ese motor— la sostiene durante un tiempito y la suelta cuando el efecto decae. Pero este tipo seguía, infatigable: "¡Argentina, Argentina!" Y además su volumen y su intensidad iban in crescendo. Dos veces pensé: "Hasta acá llegó, se va a quedar sin cuerdas vocales", pero no. El tipo se superaba a sí mismo y gritaba más fuerte y más áspero, "¡Argentina, Argentina!"

Al final lo ubiqué, en medio de la multitud. Fue casi una decepción, el tipo no podía ser menos conspicuo: pelo empastado por fijador, bigotito, pantalón de tela, pulover sobre camisa blanca, treinta y largos — podría haber sido un profesor de la Buena Nueva. Se percibía que era muy blanco, pero estaba rojo de tanto gritar. Tenía el cuello tenso como encordado de violín. Y el resto del cuerpo también lo agarrotaba, sacudía los brazos al ritmo de cada "¡Ar-gen-tina!"

Empecé a preocuparme. Si el tipo seguía incrementando su intensidad, le iba a dar un bobazo. De hecho, lo que había sonado como reivindicación pasó a impresionarme de otro modo. No parecía que el tipo estuviese celebrando, decía "¡Argentina, Argentina!" como si sufriese. Gritaba "¡Argentina, Argentina!" del modo en que gritaría alguien que tiene el cuerpo cubierto por arañas pollito, o que metió la mano en una máquina que se la tritura, o que se está quemando. No era un "¡Argentina, Argentina!" festivo. Lo ladraba como ladraría alguien que dijese sáquenme esto de encima, que me está matando.

A ese hombre recordé tiempo después, cuando vi por primera vez Alien, la película de Ridley Scott. Esa noche mi explicación fue ciento por ciento racional: el tipo que gritaba "¡Argentina, Argentina!" sobre la avenida Rivadavia se parecía al actor John Hurt. Pero, para ser sincero, sólo hice la conexión cuando llegó la escena en que al pobre John Hurt le sale el aliencito de las tripas. Porque John Hurt grita como energúmeno y yo pensé que se retorcía como el tipo enfervorizado de aquella tarde, repitiendo "¡Argentina, Argentina!" hasta hacerse trizas la garganta mientras sus amigos lo agarraban —eran sus amigos, imagino— y se lo llevaban entre cuatro, en vilo, por encima de las cabezas de la gente, en busca de un lugar tranquilo donde darle un té de tilo o un sopapo o algo más fuerte, hasta que se ubicase y entendiese, por fin, que la ocasión demandaba un festejo, algo tipo: ¡viva Argentina, carajo!, y que por eso mismo no correspondía gritar en la calle como si un bicho te morfase por dentro.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí