Por una serie de azares que ni siquiera yo me explico, terminé releyendo esa novela que se llama The Road. Es un libro de Cormac McCarthy, publicado originalmente en el año 2006, que acá tradujeron como La carretera. Deberían haberle puesto El camino, pero en fin. Tal vez hayan visto la adaptación al cine, que dirigió John Hillcoat con un argento emérito en el protagónico: Viggo Mortensen. Difícil que la hayan olvidado, si la vieron. El original es una de las novelas más breves y de prosa más directa que McCarthy haya escrito, y a la vez de las más escabrosas. (Lo cual, tratándose del autor de Meridiano de sangre y No es país para viejos, supone mucho decir.) Cuenta de un padre que, en un mundo post-apocalíptico, trata de mantener vivo a su pequeño hijo. Con ese objetivo peregrinan ambos hacia el sur, en busca del mar, de un clima más benigno y de un paisaje que no esté cubierto por cenizas y vegetación muerta. Complica la cosa hasta lo indecible el hecho de que el sol juega a las escondidas, la falta de alimentos y la proximidad de otros sobrevivientes que, aunque escasos, se han volcado al dudoso sport del canibalismo.

En un pasaje contemplan a la distancia a un grupo de tres hombres astrosos y una mujer preñada. Tiempo después dan con el campamento que esa gente ha dejado atrás y con los restos del bebé que asaron oportunamente. Esto suena intolerable —y esta bien que así sea—, pero dista de ser novedoso. Ya nos considerábamos civilizados cuando dejamos registro de situaciones similares. El Antiguo Testamento abunda en menciones de esta práctica. Cuando las ciudades eran sitiadas y así aisladas del suministro de alimentos, las posibilidades de supervivencia se agostaban. En Reyes se habla de madres de Samaria que sortearon así el sitio del ejército arameo, en Lamentaciones dice que ocurrió lo mismo cuando los babilonios cercaron a los israelitas. Y en otros tantos libros (Deuteronomio, Isaías, Ezequiel), Dios anuncia a su pueblo que si continúa incurriendo en el pecado, terminará zampándose a sus críos — o siendo devorado por ellos.

Formalmente The Road es una distopía, subgénero que imagina futuros espantosos y dado su ánimo conjetural funca como suburbio de la ciencia ficción. Pero el relato de McCarthy carece de elementos fantásticos. Ni siquiera se toma el trabajo de explicar qué generó esa situación. Todo lo que el hombre recuerda —no hay nombres propios en la novela, el adulto es el hombre o el padre y el niño es el hijo o el chico— es que un día los relojes se detuvieron a la 1,17 y sobrevinieron un corte de luz y "una serie de concusiones distantes". La defunción del tendido eléctrico sugiere que interfirió un pulso electromagnético, como los que genera una detonación nuclear. Pero McCarthy no se gasta en certificarlo. Lo concreto es que ya no hay luz, que el combustible se acabó y que las nubes de ceniza que se interponen entre la Tierra y el sol condenaron a muerte todo lo verde — y por ende, a la agricultura.

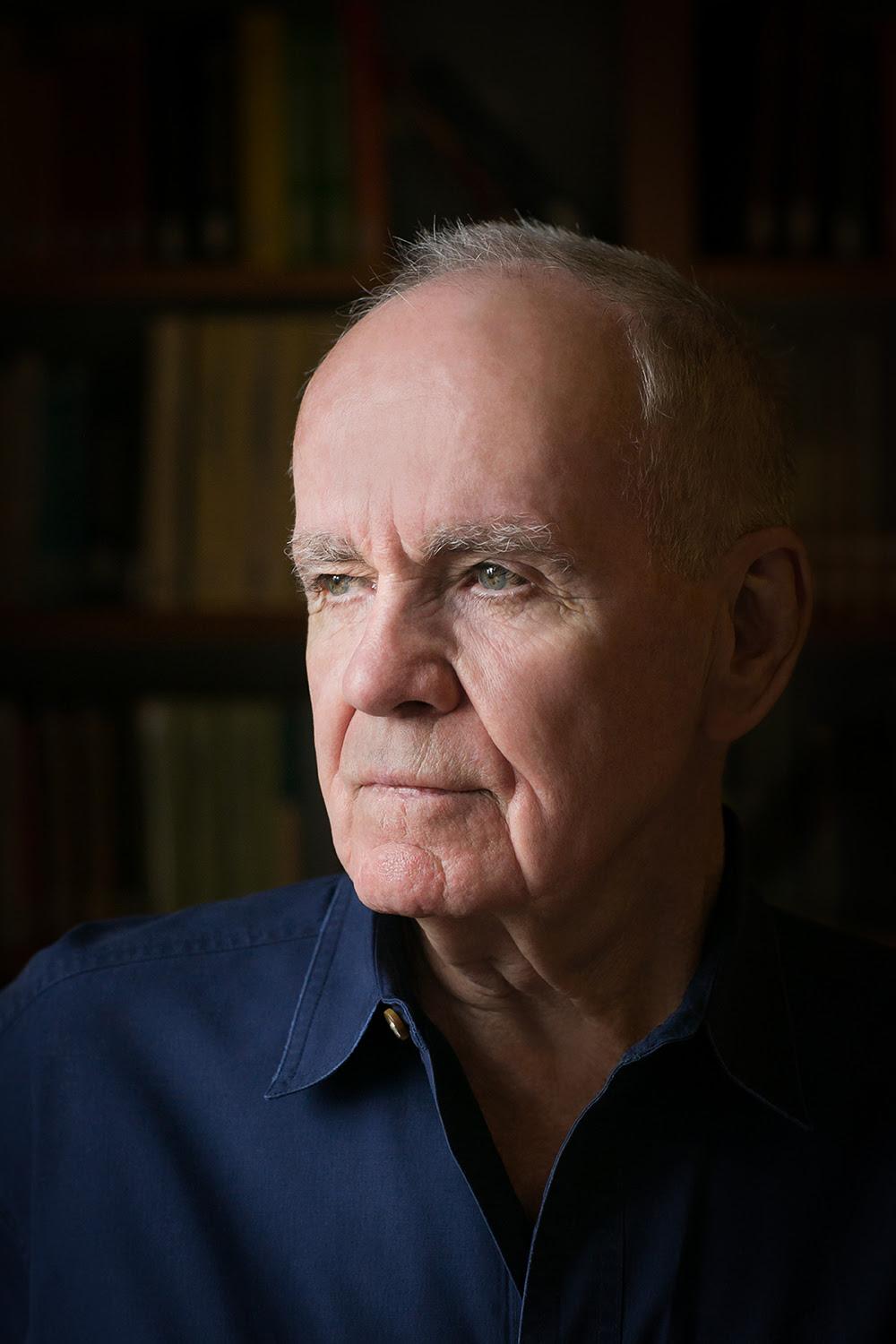

Tipo peculiar, McCarthy. Nacido en Providence, Long Island, como Howard Phillip Lovecraft. De origen irlandés, o sea católico. (Como dije: hay muchas horas de lectura bíblica, acá.) Le entró tarde a la literatura, con el fervor del converso. Se le consagró por entero, sin incurrir en las distracciones tradicionales —no se conchabó como docente, no dio talleres, no concedió entrevistas en los medios— y aceptando las privaciones de no tener más dinero que aquel que le pagaban por sus relatos. Con su primera esposa, Lee, vivió en una cabaña sin agua ni calefacción. Con su segunda esposa, Anne, vivió en un granero sin servicios; se bañaban en un lago. ("Lo llamaban para ofrecerle 2.000 dólares a cambio de una charla en la universidad", recordó Anne ante el New York Times. "Pero él decía que todo lo que tenía para decir estaba en sus páginas. Y entonces comíamos frijoles durante una semana más".) Cuando McCarthy escribe de privaciones y de arreglárselas a lo McGyver —como en The Road—, no está especulando: sabe de lo que habla.

En el '81, el gran Saul Bellow lo recomendó para una beca de la fundación MacArthur. Ese dinero le permitió investigar y escribir Meridiano de sangre (1985), una salvajada deslumbrante que puede ser leída como una historia alternativa de los Estados Unidos, o —proviniendo de un escritor cuya novela favorita es Moby-Dick— como el Moby-Dick del siglo XX. Novela que dialoga de igual a igual con el Antiguo Testamento, Shakespeare y Melville, se la considera candidata al esquivo título de la Gran Novela (Norte) Americana — esa ballena blanca. Harold Bloom la incorporó a su canon y el Times la definió como "el libro más sangriento desde La Ilíada". A esa altura, la plata de la beca se había acabado y McCarthy vivía nuevamente en una cabaña hecha de piedras, detrás de un shopping en El Paso, que hasta él consideraba "apenas habitable".

The Road le valió el premio Pulitzer. La inspiración lo asaltó en un hotel de Texas, durante una noche del año 2003, mientras su pequeño hijo dormía. McCarthy —que a esa altura tenía 70, era un padre añoso— miró por la ventana, se preguntó cómo se vería la ciudad de El Paso dentro de 50 años o un siglo y pensó en el futuro de la criatura. (El libro le está dedicado a John Francis McCarthy, el menor del linaje familiar.)

Yo volví a The Road por una carambola similar. Un impulso me llevó a manotear una colección de ensayos de Michael Chabon que dormía en mi biblioteca, Reading and Writing Along the Borderlands. (Algo así como: Leyendo y escribiendo a lo largo de las fronteras, en referencia a los límites artificiales que pretenden separar la literatura "seria" de los géneros.) El libro incluye un texto titulado Oscura aventura (Dark Adventure), que reflexiona sobre la novela de McCarthy. El entusiasmo de Chabon me impulsó a volver a The Road —otro movimiento caprichoso— para echarle un vistazo. No sé por qué me dio por ahí, les juro que no estaba al pedo ni me sobraba el tiempo. Tal vez quise ver qué me producía hoy, porque hace 15 años yo no tenía hijos varones ni era un padre añoso.

Repasé los párrafos iniciales y ya no pude soltarla.

Pero esta vez no logré leerla en clave distópica. Pensar qué será de nosotros dentro de 50 años o un siglo es un disparate, pura presunción. Nuestro futuro se achicó hasta pintar improbable. Por eso The Road no suena a especulación. Es casi un documental. Un relato realista sobre el paisaje post-apocalíptico de una cultura devastada. Porque en este mundo nuestro, al igual que en la novela de McCarthy, impera la ley del más fuerte y la civilización quedó varada en una carretera. La desactivó el pulso electromagnético que detonó una bomba, sí, pero no una hecha de hidrógeno, sino de la ambición de hombres deleznables.

La fragilidad

La situación dramática que plantea The Road es extrema pero, a la vez, articula realidades que no pueden ser más familiares. Hay allí un ser humano a quien el contexto macro —la superestructura política, económica y social sobre la cual no tiene control— empuja al límite, y que en esa emergencia no puede garantizar lo más mínimo a su familia: ni alimento, ni abrigo ni la mismísima, esencial supervivencia. Sin necesidad de condimentos post-apocalípticos, es la misma situación en la que se encuentran tantos que viven en Palestina o en los territorios europeos minados por la guerra. Si le restamos el elemento bélico, es la misma situación en la que malviven tantas familias que en la Argentina de hoy están por debajo de la línea de la pobreza. Y si restablecemos la violencia física, es la misma situación que padecieron tantas familias durante los '70, aquí, entre nosotros.

Más allá de las diferencias de circunstancia histórica y calidad literaria, The Road tiene elementos en común con Kamchatka, que es del año 2003. Este libro obtuvo cierta repercusión internacional, debida a la universalidad del drama que expresaba. En varias entrevistas para medios extranjeros, dije que no había diferencia sustancial entre aquel hijo de padres perseguidos que protagonizaba mi novela, situada en la Argentina del '76, y cualquier niño iraquí de los que, en aquel momento, estaban siendo bombardeados e invadidos por los Estados Unidos. Es que no hace falta una catástrofe nuclear para poner a poblaciones enteras en condición desesperante. Nos las arreglamos para generar horror con herramientas más rudimentarias.

Esa es una de las razones que aproxima The Road a nuestra experiencia. La hecatombe que describe no es natural, como las muy reales que subyacen novelas como Los últimos días de Pompeya (Edward Bulwer-Lytton, 1834) y películas como Krakatoa, al este de Java (Bernard L. Kowalski, 1968); o las totalmente imaginarias que vertebran libros como El mundo sumergido (J. G. Ballard, 1962) y películas como Melancolía (Lars von Trier, 2011). No: el desastre que detona The Road es de factura humana 100%. Un drama que produjimos nosotros y nadie más, el resultado inescapable de acciones y omisiones con nombre y apellido. Ninguna fatalidad: se trata de algo por completo evitable, innecesario, una bomba que demandó prolongada fabricación que pudimos repensar e interrumpir un millón de veces y sin embargo continuamos, hasta que estalló en nuestras manos.

Como lo que estamos viviendo, exactamente. La guerra entre Rusia y Ucrania que atizan los Estados Unidos, y que además pone en peligro a Europa toda, no es un fenómeno natural, como no lo es el calentamiento global. En su mayoría, las masas migrantes no abandonan su lugar natal por culpa de terremoto o sequía, sino a causa de la pobreza que es fruto de la explotación humana y de la persecución política. Nuestra misma crisis social no se debe a los hados o la mala suerte, sino a la ingeniería humana que nos endeudó hasta la verija y ahora nos enajena de los frutos del suelo propio, de pronto inaccesibles.

No hay forma de ignorar el perfume de la tempestad —man-made, insisto: manufacturada, industria internacional— que se avecina. ¿Vieron las imágenes que generó la crisis de combustible en Francia: las batallas campales, el tipo que discute con una mujer y le estrella la cabeza contra el costado de una combie? (Y eso que los consideramos la crème de la crème de la civilización...) ¿Qué les sugieren las noticias locales sobre el tipo que prendió fuego al auto de su madre donde dormía un indigente, o los pibes que incendiaron a un adolescente para divertirse —parece que hasta grabaron el crimen— en Mariano Acosta? Escenas de gente que pierde la forma humana de la peor manera, abrazando un comportamiento atroz del que no hay retorno, y que por esa razón parecen sacadas de The Road, o al menos de la previa del relato.

La presión de lo real es grande. Produce rajaduras donde la argamasa social se muestra más débil. Y hoy los lazos sociales son más tenues que nunca, en un mundo donde aislarse —trabajando desde casa, clavándose auriculares mientras viajás, zambulléndose en la pantalla del celular— resulta más fácil que nunca. Más allá de sus rasgos positivos, las redes (Verbitsky tiene un buen punto, cuando las define como antisociales) han hecho y siguen haciendo un daño inconmensurable. En un mismo movimiento, han expandido y horizontalizado la conversación pública porque todo el mundo que tiene un telefonito (¡y todo el mundo tiene uno!), participa de la charla virtual, opinando sobre el tópico que está en el ruedo durante sus 15 minutos de ubicuidad. Y a la vez, han bajado la vara de lo que se discute, y cómo, hasta extraviarla en algún sótano.

No pasa semana durante la cual no deba hacer un esfuerzo de voluntad, persuadiéndome de que no necesariamente existe más gente horrible que nunca. Lo que ocurre es que hoy la gente horrible tiene voz, y el comportamiento horrible está legitimado desde lo más alto de la pirámide social. Se trata de una maniobra política plena de sentido. Los poderosos instan a la gente horrible a expresar sus pensamientos más bajos, que en otros tiempos disimulaban para no pasar vergüenza, porque esa libertad legitima su propio accionar horrible. Una vez que las Doña Rosas y los Cacho Bochas le toman el gusto a la exhibición de sus propias bajezas —pasaron de la defensa de la corrección política a la militancia del prejuicio, la agresión y la vulgaridad—, pierden el derecho a patalear contra los de arriba. Porque ya no están libres del pecado de la horribilidad, y por ende no pueden cascotear a nadie que haga lo mismo que ellos hacen, aunque sea a otra escala. Esa es la única política del derrame que funciona. Si algo comparten los mega-ricos y fluye hacia abajo a través de los canales que abren las redes, es su miseria moral — socializan la bancarrota del espíritu.

Estamos sometidos al arbitrio de los peores de la especie. Por eso el sistema de gobierno más extendido no es la democracia, sino lo que deberíamos llamar kakistocracia: del griego kákistos, que denomina a los más ineptos y más cínicos, con apropiada musicalidad fecal. Los más ineptos son los mascarones de proa, los que ponen la cara. (El Presidente de la nación más poderosa del planeta, sin ir más lejos, está tan gagá que no recuerda ni la causa de la muerte de su propio hijo.) Los más cínicos, que prefieren las sombras, acrecientan su poder y las fortunas que nunca podrán gastar, al precio de romperlo todo. El destino de todos aquellos que no forman parte de su círculo áulico les chupa un huevo y la mitad del otro. ¿A cuántas semanas estamos de las primeras imágenes de personas congeladas durante el invierno europeo, por culpa de una falta de gas por la cual no cabe acusar a Rusia exclusivamente?

Ante este panorama, es difícil no sintonizar con el McCarthy que sentencia en The Road: "La fragilidad de todo revelada al fin".

El mañana

Si miramos en derredor con ingenuidad, todo parece estar como siempre. Las ciudades siguen de pie. Los bondis circulan. Las quejas por lo caro que está todo son la banda sonora de la normalidad, el hit del último medio siglo. Pero si intentamos hacer foco más allá del decorado y escuchar lo que asoma detrás del sonido incidental, aparece otra cosa. (No es una experiencia nueva. Durante los '70, yo contemplaba la ciudad pero no veía su fachada de artificial inocencia. Veía un pueblo corrupto de relato de terror gótico, que hacía de cuenta de que nada raro pasaba, que callaba y consentía que los monstruos secuestrasen a sus jóvenes y los sacrificasen como parte de un culto inhumano — algo digno de Lovecraft, sí.)

Hoy miro en derredor y no veo el decorado habitual sino el páramo post-apocalíptico de la novela The Road. Porque, como en el relato de McCarthy, poco y nada de lo que dábamos por sentado sigue funcionando. Empezando por el gobierno. Que no gobierna nada. La economía la manejan los poderosos. Que también controlan el Poder Judicial. El único sitio donde permiten jugar a los representantes electos es el Congreso, pero hasta ahí. En estos días, todos los ratoncitos corren detrás de la Ley de Presupuesto, un pedazo de queso que va de un lado a otro porque el gato lo desplaza con sus garras — cosa que le divierte sobremanera. Hasta Leopoldo Moreau, que es la sensatez encarnada, admitió esta semana que el rey estaba desnudo: "Estamos en una democracia de ficción", dijo.

La manipulación de los contenidos que circulan por medios y redes afectó nuestra capacidad de discriminación. Ya no diferenciamos entre lo importante y los elefantes voladores de color lila que nos venden por buenos, al punto de poner en cuestión la noción de lo real. Esta semana, sin ir más lejos, apareció evidencia de que uno de los grupos económicos más grandes del país pagó una millonada —¿cuántos de ustedes son capaces de ganar siete palos en un año?— a un emprendedor novato que dice haber aprendido carpintería mediante tutoriales. Si asumimos que el grupo económico tiene fuertes vinculaciones con un partido político de la oposición, y que el emprendedor milita en una orga de derecha que quiere acabar con el kirchnerismo mediante la violencia, yo diría que estamos ante material de primeras planas. Imaginen si apareciesen pruebas de que una corporación con sede en Delaware financió a un grupo terrorista que dio un golpe sobre suelo estadounidense. Con la mitad de eso, las plataformas te hacen ocho películas y doce series. Pero acá nadie parece enterado, o consciente de la gravedad que la información sugiere.

¿Y por qué? Porque —insisto— aunque todo parece igual, todo cambió. O por lo menos, cambiaron algunas cosas esenciales y nosotros seguimos sin darnos cuenta y en consecuencia sin hacernos cargo. Voy a mencionar dos, nomás. Primero, la devaluación de lo que antes pasaba por cultura. Con todos sus defectos, la cultura armada alrededor de la creación artística funcionaba como un tejido que contenía y daba forma a aquello que consagrábamos como lo esencial humano. Quiero decir: ninguno de nosotros nació lleno de valores, principios y sueños. Nacimos siendo animalitos con aire en el coco, tabula rasa. Recién en sociedad aprendimos qué se considera bueno, digno, encomiable. Y en buena medida lo aprendimos a través de obras que durante siglos ensalzaron la generosidad, la independencia, la libertad de expresión, la sociabilidad, el cuidado de los más débiles, la educación, el valor de la cultura local, la evolución. Cosas que no eran consideradas valores hasta que decidimos que lo eran, el modelo de humanidad al que aspirábamos.

La aparición de la cultura digital hizo que esas pilchitas —tan artesanales ellas, tan hechas a medida, tan amorosamente preservadas— quedasen perdidas dentro de un shopping monumental donde no sólo están a la venta todas las pilchas del mundo, sino todo lo que en el mundo es vendible. La cultura universal sigue allí, es cierto, pero traspapelada dentro de un universo de ceros y unos que es casi infinito y donde no aplica ninguna de las jerarquías tradicionales. En términos digitales, ¿qué vale más: una novela como Matar a un ruiseñor o los twitts que propalan mentiras a sabiendas y bardean a gente porque es gorda o peronista? En el espacio insondable de la cultura virtual, ¿hay alguna luz que realce los méritos de Sargento Kirk y explique por qué Gaturro es una mediocridad, o no existe otra medida de valor que la circulación — las cifras que cuantifican clicks?

Lo que quiero decir es que las viejas pilchas ya no nos contienen ni realzan las formas que preferíamos, por lo menos no como antes. El infinito digital es un vale todo que casi equivale a un todo vale nada, o a un todo vale igual que apesta a fascismo. Y en ese contexto, el poder que solía adquirir una obra de arte ya no existe, o existe de manera diluída. No se me escapa la contradicción aparente que supone decir esto cuando la discusión que disparó Argentina 1985 —que no vi aún— alienta la idea de que una película todavía puede marcar agenda y crear conciencia histórica. Es algo que está por verse, porque en este marco en el cual cada vez se filma menos y con menos independencia y el cine en general perdió relevancia, existe la posibilidad de que la película de Santiago Mitre, lejos de reafirmar la antigua norma, sea la excepción que confirma la regla actual.

La niebla y el viejito de "Amarcord".

Pero existe algo más preocupante que el hecho de que una obra de arte que defiende virtudes no aspire ya a obtener ascendiente, a influir como en otros tiempos. El drama es que algo similar ocurre con la información, los datos que empleamos para juzgar la realidad y decidir las conductas a seguir. La aplanadora digital nos despojó de los elementos que usábamos para separar la paja del trigo. En el espacio virtual, pesan lo mismo una información fidedigna, una ficción o un infundio deliberado. Para el común de la gente, son casi indistinguibles. ¿O no se despliegan en las pantallas con los mismos recursos, gráficas, códigos? Si uno carece de la formación adecuada, ¿cómo diferenciaría un dato científico de una fabulación? La nube digital se parece mucho a la nube material que envolvía al viejito de Amarcord y le impedía ver por dónde iba, al punto de cuestionarse si seguía vivo o no. Así andamos nosotros: envueltos por una nube virtual que no nos deja ver si caminamos hacia un abismo.

¿Y qué sería lo otro que cambió? La novedad de la hora es, ay, el regreso de la ultraderecha como posibilidad histórica.

Como dice McCarthy en The Road: "La gente siempre se preparaba para el mañana... Pero el mañana no se estaba preparando para ella".

The good guys

Desde la derrota bélica del fascismo a mediados del siglo pasado, la ultraderecha quedó afuera del menú político. Subsistía a través de expresiones exóticas, despidiendo el olor mustio de los museos: neonazis, skinheads, su ruta. Cuando la política tradicional —la ancha avenida del medio, diría uno que yo sé— chocaba la calesita, subían las acciones de las agrupaciones políticas de izquierda, en particular entre los jóvenes. Eran la única opción: dadas las crisis —diría Mirtha—, se venía el zurdaje. Pasó en el mundo y pasó acá, en el '76 y en el 2001 también, diría, discepoliando. Pero el poder económico socava hoy la democracia en Occidente, porque aspira a quedarse con las joyas de la abuela — los dineros que sostienen lo que se llamaba el Estado de Bienestar: cada mango destinado a subsidios, salud y educación pública, jubilaciones y desarrollo nacional. Y la tarea de erosión viene siendo tan efectiva, que consiguió romper una ventana de la casa de la república y colar por allí a la ultraderecha. Por primera vez en este siglo, hay juventudes que dado que las democracias no solucionan sus problemas elementales, evalúan dar su apoyo a regímenes de otro signo.

Lo trágico es que uno no puede menos que entender su bronca, que está justificadísima. No hay tanta diferencia entre muchos de los jóvenes que ya son padres y el padre de The Road, que pasa la mayoría del tiempo buscando alimento para su crío —cuya delgadez lo atormenta— y percibiendo a la sociedad como una colección de caníbales que, al primer descuido, se los comerá crudos. Hablo de una muchachada que siente que la democracia le soltó la mano, que la abandonó a su suerte. ¿Por qué deberían mostrar fidelidad hacia instituciones que los traicionaron? Por supuesto, somos muchos los que creemos —entre otras cosas, a partir de la dura experiencia— que la peor de las democracias sigue siendo preferible al mejor de los regímenes fascistas. Pero ellos no tienen cómo saberlo, porque nadie se toma el trabajo de contárselo.

Los únicos que se esfuerzan para conectar con esos jóvenes —hablo de los miles y miles que no tienen militancia alguna, porque desconfían de ella o porque no tienen tiempo más que para asegurarse la supervivencia—, son los comunicadores y dirigentes de la ultraderecha. Ellos no niegan la bronca, como hacen otros, sino que la huelen como el tiburón a la sangre; y como entienden que esa muchachada demanda respuestas, se las proporcionan a través de la única herramienta de la que disponen para interpretar su circunstancia (¡dado que no leen diarios ni miran TV ni escuchan radio!): el telefonito que los conecta con las redes. Por ahí pasa toda la información, la educación, la formación, la arenga que reciben. El celular como Escuela Ambulante de Ofuscación y Manipulación Política, abierta las 24 horas de los siete días de cada semana.

Llevo prácticamente un año hablando de esta preocupación con gente a la que admiro y respeto. Contándole que cuando le preguntás al piberío por qué estamos como estamos, te dicen: Porque en este país se pagan demasiados impuestos. Además de falsa —con menos impuestos, habría menos cobertura social y peores servicios públicos—, es una respuesta a la que no arribaron por sí solos. Se la sirvieron en bandeja, y les cerró. Cuando, a los pocos días del atentado, el presunto mejor amigo de Sabag Montiel dijo por TV que si Cristina hubiese muerto los impuestos habrían bajado, me estremeció entender que no me había equivocado.

Esta misma semana el poeta y cineasta César González, que no sólo viene de una villa sino que todavía vive allí, lamentó vía Twitter una charla con la muchachada del barrio que le reveló que muchos quieren votar a Milei, por la siguiente razón: "Prometió que nos llenaría de dólares". Otra respuesta tan mentirosa y efectiva como la anterior, y de comprensible repercusión, dado que estos jóvenes no están en la busca de la explicación correcta, sino de una que los ayude a soñar con un mañana mejor. Cosa que el oficialismo no está en condiciones de prometerles, porque carece de credibilidad. (A veces imagino que, desde el infierno, el almirante Rojas contempla a algunos de los de este lado y aplaude, con genuina admiración.) Pero los fachos contemporáneos sí están en condiciones de prometer un futuro, que llegaría a través de un régimen diferente. Lo hacen sistemáticamente, y de paso achacan la culpa de la situación actual a la única corriente política que sacó a millones de la malaria, cuando ellos eran demasiado chicos y apenas lo recuerdan.

Es algo digno de una película. Un recurso argumental brillante, como el Caballo de Troya o la condición de Bruce Willis en El sexto sentido o la doble naturaleza de Tyler Durden en Fight Club: ¡han convencido a miles de pibes de que los únicos que están en condiciones reales de ayudarlos son, más bien, sus enemigos! Saldría un peliculón, de acá. El pibe o la piba que por historia de vida y condición social debería ver con simpatía al kirchnerismo pero que sin embargo, como le lavaron el cerebro, acepta atentar contra su máxima dirigencia. Casi casi una versión local de El embajador del miedo (The Manchurian Candidate, 1962.)

Busco el twitt de César para citarlo textualmente. No lo encuentro. Le escribo para preguntarle si lo había borrado. Me dice que sí, porque se le llenó la cuenta "de troll agresivos". La bronca es grande, se agiganta a diario y no distingue a propios de ajenos.

En vísperas de un nuevo 17 de Octubre, cae de maduro que debemos hacernos fuertes en la calle, meter presión. Debe ser el reclamo más cantado, más repetido de los últimos tiempos. La consigna de la hora ya no sería Perón vuelve, sino Pueblo vuelve. Como en el '45, los únicos que queremos y estamos en condiciones de dar vuelta la taba somos nosotros. Tenemos que enhebrar el relato virtuoso de la experiencia democrática, que dicho sea de paso cumple 40 el año próximo. Rescatar la formulación alfonsiniana del sistema mediante el cual se come, se cura, se educa y se respetan los derechos humanos, enlazarla con la práctica de los 12 años y pico del kirchnerismo y aclarar que esto que padecemos es una versión trucha, rólex paraguayo, porque dictadura de mercado no es democracia. Y arrancarle a los poderosos, que no quieren ceder ni un mango, el futuro de les pibes al que secuestraron y retienen en una mazmorra. No sólo porque es lo justo y lo humano, sino porque además es lo mismo que queremos (casi) todos: proteger a los que amamos de un mañana pavoroso.

En su ensayo, Michael Chabon dice que The Road conmueve porque interpreta "el miedo de cada padre y madre de estar dejándole a sus hijos un mundo más dañado, más envenenado, más vulgar y violento y sombrío y tóxico, más condenado, que aquel que nosotros heredamos". Que es lo que les estamos legando, ni más ni menos. Si el fascismo se abre paso, terminaremos enfrentados todos contra todos, convencidos que el caníbal es el otro y matándonos entre nosotros mientras los duces du jour saborean los mejores vinos. Si permitimos que se descascare el barniz civilizatorio con que nos hermoseamos, volveremos a hacernos merecedores de la maldición bíblica y nos lastraremos a nuestros hijos o seremos devorados por ellos. Por eso tenemos que levantarnos ahora y salvar la distancia que nos separa. Para que los justamente embroncados entiendan que no somos sus victimarios ni sus blancos designados, hace falta algo más que una explicación coherente y sincera. Hacen falta pruebas.

Durante la novela, el padre se la pasa tratando de inspirar en el niño un mínimo de confianza. "Al que te toque, lo mato", le dice. Cuando llega el peligro, mata en efecto al caníbal que pretende arrebatarle a su hijo. Poco después reflexiona: "Lavo los sesos de un hombre muerto de su cabello. Ese es mi trabajo". Pero al niño hay algo que le obsesiona más que su seguridad. Y por eso le pregunta a su padre, constantemente: "¿Somos los buenos, the good guys, todavía?"

Nosotros estamos convencidos de ser los buenos. Pero más allá de la convicción íntima, tenemos que probarlo. Refrendarlo en los hechos.

Eso no está ocurriendo.

Cuando le da por ahí, el universo te refriega por las narices un hilo de su trama que hasta entonces mantenía invisible. En estas horas, precisamente, McCarthy está publicando su primera novela desde The Road, una que se llama —como la peli de Antonioni— The Passenger. La meto en la canasta de mi próxima compra, que será el mes que viene si Dios y el FMI me lo permiten. La palabra pasajero me remite a la palabra pasajes y entonces pienso que alguno de los párrafos más escalofriantes de The Road describen la experiencia de la oscuridad más sólida y absoluta, que el padre y el niño frecuentan en un mundo privado de energía eléctrica. Hablo de la sensación, tan rara para nosotros, de no ver absolutamente nada. Negro total. Y del terror que produce a ese padre, como le pasaría a cualquiera, la idea de perder a su crío en una tiniebla semejante.

El universo que describe The Road es acojonador, pero aquel que supimos conseguir también lo es. Sin embargo, McCarthy se permite algo parecido a un final, si no feliz, esperanzador. No deberíamos aspirar a nada que esté por debajo de eso. En un momento, el padre le dice al niño algo que quiero creer que es cita de una canción de Bob Dylan. (Fue un éxito en el '97, así que la posibilidad existe.) La canción se llama Not Dark Yet, que es lo que el hombre le dice a su hijo: Todavía no oscureció. Es el tema con que cierro mi programa de radio, Big Bang, razón por la cual canto ese verso todas las semanas: Todavía no oscureció, pero se está aproximando. (It's not dark yet, but it's getting there.)

Estoy convencido de que es así, de que todavía hay luz y por ende estamos a tiempo. Pero si no nos apuramos a probar que es verdad que somos the good guys, se nos va a venir la noche encima.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí