Un día en la vida

Sentados en el sillón con el control en la mano, buscamos la mejor transmisión del apocalipsis

Relajémonos un momento —respiremos hondo— y pensemos en el apocalipsis.

La pregunta orbita nuestras cabezas con frecuencia creciente: ¿sobreviviremos? No hablo de la pandemia: de esta saldremos, a pesar de la energía que muchos consagran a impedirlo, llevados por la esperanza de los imbéciles, que se contentan con agitar cascabeles mientas bailan sobre las cenizas. En realidad apunto más allá, al tiempo que nos resta en caso de que no peguemos un golpe de timón para desviar el curso que fijaron por nosotros. De persistir en su rendimiento actual, la maquinaria del capitalismo nos conducirá al más cruento de los desastres. Hoy deberíamos envidiar a la generación que en los '50 temía un holocausto nuclear. Eso sí que hubiese sido un lindo apocalipsis: una sucesión de bombazos fotogénicos, y chau picho. La perspectiva que consideramos en estos días es la de hecatombes ecológicas que irían encadenándose, sin perdonar a nadie: temperaturas cada vez más altas, nivel de aguas en ascenso, desertificación, baja en la producción de alimentos, agua potable escasa y masas hambrientas y sedientas por doquier, movidas por la desesperación; todo lo cual confluiría en hacer de nuestras vidas un afán imposible, digno de mutantes.

La evidencia científica está a disposición de quien quiera informarse. Por supuesto, los grandes medios del orbe no le dan la importancia que tiene, porque sus dueños son los primeros interesados en que la máquina siga funcionando como hasta hoy. Pero para quien no se distrae los signos están allí, a la vista. Por ejemplo, la crisis del neoliberalismo en países donde se consideraba que, triunfante, se había entronizado: Chile y Colombia, por mencionar dos de los que tenemos cerca. O el repentino interés de los megamillonarios en la exploración espacial. (De Elon Musk no me extraña, porque es un bicho raro. Pero cuando leí que Jeff Bezos, o sea José Amazon, también quería pasear en cohete, paré las antenas, porque Bezos no tiene un pelo de tonto — ni de ninguna otra cosa. Lo comenté con Verbitsky y me dijo que, para esta gente, la única salida al brete en que colaboraron a crear sería mudarse a otro domicilio estelar. A eso le llamo tomarse literalmente lo de salir del laberinto por arriba.)

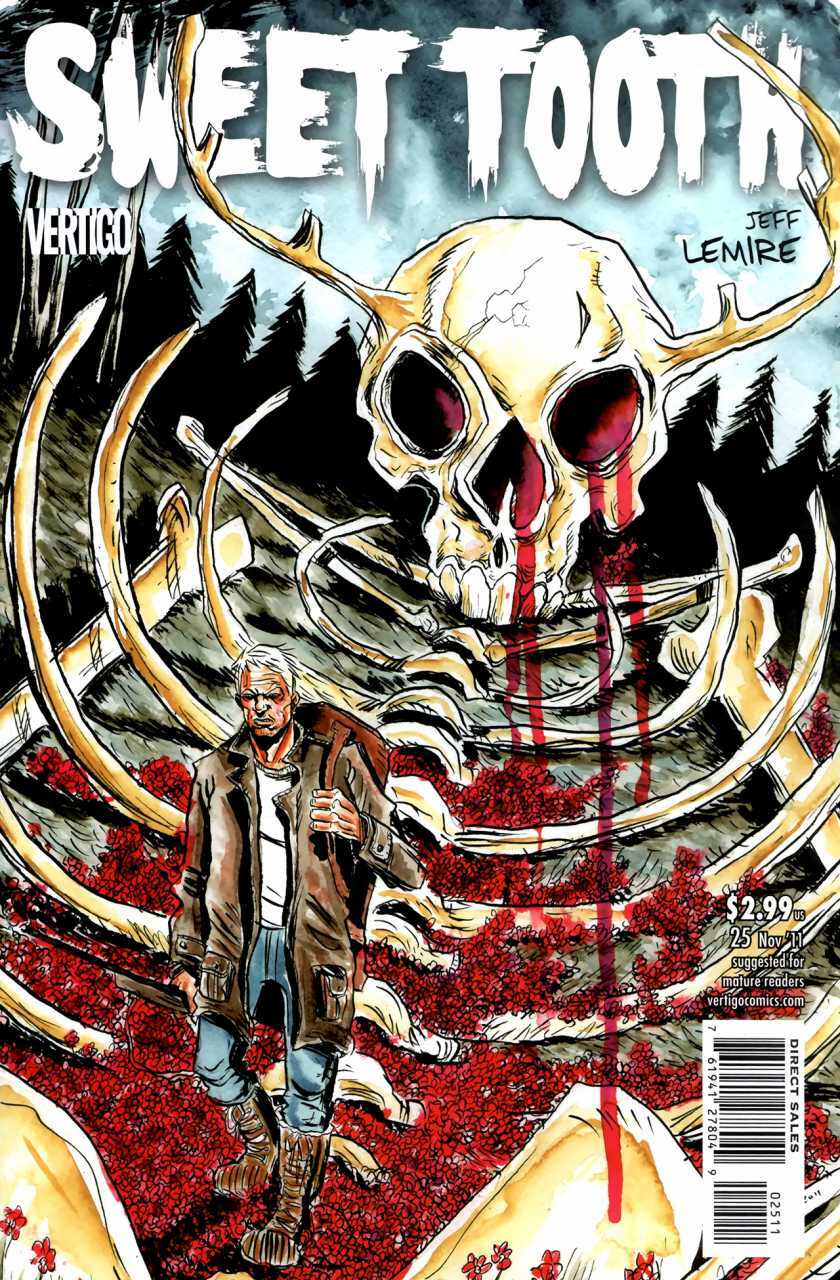

Sin embargo existe un tercer signo que es de los que me pega más fuerte, por deformación profesional. Y ese es la intuición de los artistas. Hasta la semana pasada estuve impresionado por Maggie O'Farrell, que escribió la novela Hamnet antes de la pandemia pero aun así imaginó una peste que actúa como el coronavirus, a pesar de que la novelista la haya fechado en 1596. Y todavía no me había relajado cuando descubrí en Netflix (siempre después de las 22, aclaro) la serie Sweet Tooth, que me llevó al cómic original que el canadiense Jeff Lemire comenzó a publicar en 2009.

Debería patalear, porque entré en la serie un tanto engañado. Sabía que la historia transcurría en un mundo distópico, donde una pandemia diezma a gran parte de la población y nacen criaturas híbridas, mezcla de humano y de animal. Pero a pesar de lo perturbador de la premisa, el marketing de la serie me impulsó a creer que el tono era tierno: desde el título —Sweet Tooth se traduce como goloso pero significa diente dulce, como se llama en inglés a quienes sienten debilidad por los alimentos azucarados y las golosinas— hasta la imagen de su protagonista, un precioso niño con delicados cuernos de ciervo; todo inducía a pensar que se trataba de un relato adorable. La serie es deliciosa, en efecto: el pequeño actor Christian Convery es una revelación, a los cinco minutos querés adoptarlo. Pero a medida que la historia avanza, el disfrute cede espacio a la angustia. Porque no hay modo de conservar el tono liviano cuando ponderás la suerte de un inocente en un mundo post-apocalíptico. Ciertas escenas con abundancia de cubrebocas y salas de emergencia —la primera temporada se rodó en Nueva Zelanda a partir de julio de 2020, con parate pandémico en el medio y reinicio en octubre— deben haber confundido al equipo de trabajo, difuminando las fronteras entre documental y ficción.

El cómic de Jeff Lemire no tiene nada de adorable. Hasta los dibujos son feos, una decisión que encuentro ética antes que estética. Difícil hallar belleza en un planeta diezmado. Tampoco hay nada loable en la conducta de los humanos sobrevivientes, dispuestos a todo con tal de prolongar su existencia. Y los niños híbridos tienen poco de peluche abrazable: son bichos feos, tirando a repulsivos. En la serie no es así, recuerdo haber visto la imagen de un bebé peludito que Netflix eligió a modo de presentación y pensar: uh, quiero uno. Pero el relato de Lemire no te facilita nada, no disneyfica a sus protagonistas ni edulcora la circunstancia. Apenas empecé a hurgar en el asunto, descubrí que alguien describía a Sweet Tooth como una cruza entre Mad Max y Bambi. Es una definición tan ocurrente como precisa, pero en el mix hay mucho más de la desazón distópica de las películas de George Miller que del ciervito de Disney que el año próximo cumplirá 80 años.

Cuando tanteábamos la nada en busca de la historia que terminó llamándose Kamchatka, Marcelo Piñeyro y yo optamos por un protagonista niño por razones concretas. Hablo de fines del siglo pasado, cuando la impunidad de los genocidas era casi total y nada parecía más improbable —al igual que ahora, para qué mentirnos— que el correcto accionar de la Justicia. Ya casi no se hacían películas sobre la dictadura, que parecían haber agotado su ciclo; y la celebración de la frivolidad que desencadenó el menemismo sugería que el público estaba deseoso de dar vuelta la página y decir lo pasado, pisado. Pero nosotros (que por fortuna no estábamos solos, aunque juro por Tutatis que así lo parecía) sentíamos que la herida seguía abierta y que debía ser tratada, para que la infección no comprometiese el porvenir del cuerpo nacional. Sin embargo, éramos conscientes de que el tratamiento debía ser delicado, porque necesitaba trabajar sobre una zona sensible.

Si elegíamos protagonistas adultos, una porción del público potencial —y también de los medios, por cierto— iba a negarse a entrar en la historia y a empatizar con la suerte de sus personajes, con las excusas de siempre: los desaparecidos eran víctimas, sí, pero algo habían hecho. Eran peronchos, zurdos, violentos, secuestradores, tirabombas, agitadores sociales. Dios nos libre: ¡militantes! Pero si en lugar de enfocarnos en ellos paneábamos a sus hijos, existía la posibilidad de que consiguiésemos desactivar las defensas de muchos y convencerlos de enfrentarse al nervio desnudo de la historia reciente. Porque un niño es un inocente por definición, aun cuando sea hijo de una persona cuestionable; y cuando la sociedad violenta a una criatura, cobrándole por su filiación un precio que no consta en el menú, deja al descubierto que está obrando mal. El niño tiranizado —cuyos padres no obtuvieron un juicio justo, sino que fueron borrados de la faz de la Tierra— se convertía en la Prueba No. 1 de que había algo podrido en Dinamarca; la demostración incontrastable de que, durante aquellos años, el Estado había actuado de modo indefendible.

Con Gus, el protagonista de Sweet Tooth, pasa algo parecido. La historia no desbarranca nunca en el panfleto político ni se pone la camiseta de Greenpeace, porque no le hace falta. Con contar lo que le pasa a Gus una vez que su padre muere y queda librado a su suerte es suficiente. Porque habrá muchas formas de medir la calidad de una civilización, pero sólo una que resulta incontrastable, en la época que sea y en el lugar que sea: una sociedad que no le permite a los niños ser niños, que no garantiza sus derechos más elementales y los obliga a crecer —o a morir, por dentro o por fuera— antes de tiempo, es una sociedad que pide el apocalipsis a gritos.

Temporada Kali Yuga

En el mundo distópico de Sweet Tooth, los niños híbridos son ante todo —la broma se arma sola— chivos expiatorios. Los humanos sobrevivientes los identifican con la epidemia porque empezaron a aparecer, o sea a nacer, desde que se generalizaron los contagios. Y el hecho de que las criaturas no enfermen las torna objetos de envidia y de curiosidad malsana, porque cunde la idea de que en sus cuerpos está la clave de la inmunidad y por eso se los persigue: para experimentar con ellos en busca de una cura. (O sea para diseccionarlos como ranas y hacer licuados tonificantes con sus entrañas.) El protagonista de la historia es Gus, cruza de niño y cervatillo, que creció en una cabaña en medio del bosque, aislado del mundo, en la sola compañía de su padre. Este guardián lo ha cuidado, educado y adoctrinado con un puñado de reglas que repite a diario, para que nunca se aleje de allí y para que —esta recomendación deberíamos ponderarla también nosotros— si se topa con un hombre, salga corriendo. Pero un día su padre se enferma también (esto no es spoiler, ocurre al comienzo) y Gus queda solo en un planeta que agoniza.

Las fantasías en torno al fin del mundo son tan viejas como la cultura. Cuando los humanos pasaban su vida en un territorio acotado, sin saber qué ocurría más allá del mar o las montañas, un terremoto o la erupción de un volcán sugerían el final de todo, volvían plausible la idea del cataclismo que se llevaría puesto al universo conocido. Puede que hasta hubiese algo consolador en la aceptación del destino común: porque una cosa era morir solo, lo cual siempre asusta, y otra distinta aceptar que el tiempo se acababa para todos. (Si el concepto mal de muchos, consuelo de tontos no nació ahí, si no es esencialmente apocalíptico, le pego en el poste.) Pero poco después las religiones organizadas incorporaron la idea del armagedón a sus formalizaciones.

Este tinglado, coincidían, no podía durar para siempre. Mucho antes del cristianismo se anunciaba ya que un día se abriría el cielo y todo el mundo se apresuraría a saldar sus cuentas. Zoroastro prometía en el siglo VII AC que ríos de lava barrerían el mundo. Buda decía que la aparición de siete soles sería una señal de la inminencia del apocalipsis. Según el Islam, un día el sol saldrá por el oeste y señalará el inicio del Qiyamah o Día del Juicio. La mitología nórdica llama Ragnarök al crepúsculo de los dioses, una devastación que concluirá con las aguas cubriéndolo todo. Y el judaísmo prometía que Dios resucitaría a los muertos y crearía un cielo y una tierra nuevos.

Pero nadie creía que esto ocurriría porque sí, a consecuencia de un fenómeno cósmico natural. (Hoy la ciencia le opone al Big Bang algo que llaman Big Rip: la hipótesis según la cual llegará un momento en el cual la expansión del universo alcanzaría un límite, más allá del cual la materia se desgarraría.) En general, en aquellas elucubraciones de antaño el fin de los tiempos llegaba a consecuencia de una degradación moral. Según el hinduismo, la era que estamos viviendo se llama Kali Yuga y se caracteriza por su "impiedad, violencia y corrupción". Este tiempo culminaría con la irrupción de la deidad Kalki a lomos de un caballo blanco, al mando de un ejército que restablecería la justicia sobre la tierra y dejaría nuestras mentes "puras como el cristal". Ragnarök supondría una batalla de los dioses nórdicos —incluyendo a Thor, que aquí se liberaría de la tutela legal de la Marvel— contra las fuerzas del Caos. En el Nuevo Testamento, Jesús define el proceso previo al fin de los días como "la Gran Tribulación", que afectaría a los embarazos y a los recién nacidos —como en Sweet Tooth—, mientras las naciones se enfrentan unas a otras y sobreviene el hambre y la pestilencia. El culto a Zoroastro (Zaratustra, para los amigos) decía que el final arribaría después de que los hombres se volviesen "más deshonestos y dados a prácticas viles" y de que "la riqueza fluyese a manos de aquellos que exhiben una fe perversa". ¿Soy yo, nomás, o todo esto suena al diario de mañana?

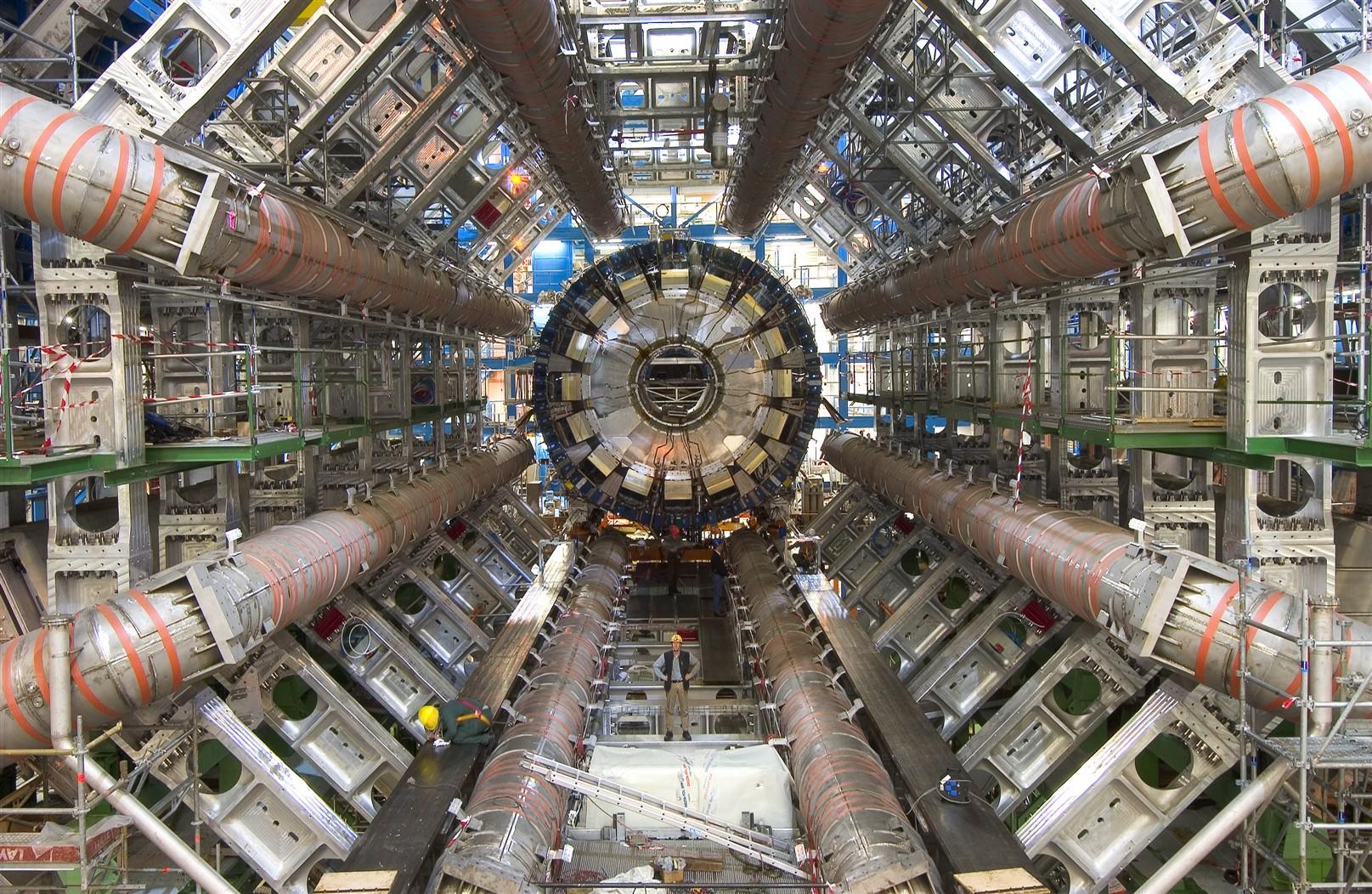

Lo que los profetas de la antigüedad no entrevieron fue que hombres indignos obtendrían un poder como el de los dioses. Mejor no preguntarse hoy qué dedos juegan con los gatillos en condiciones de desatar un holocausto nuclear; cuáles son las normas de seguridad en los laboratorios donde se experimenta con armas bacteriales, o si el colisionador de hadrones de Ginebra es a prueba de accidentes cósmicos. Los que explotan irracionalmente los recursos del planeta de un modo que precipita su muerte no parecen dispuestos a pisar el freno, ni siquiera cuando se les recuerda que tampoco ellos quedarían exentos de la destrucción.

Para sorpresa de casi todos, la realidad tendió un puente entre el reino de lo simbólico y la escatología. Porque los antiguos imaginaron que la conducta inapropiada de los hombres detonaría el fin, a cargo de dioses que harían tronar el escarmiento. Pero los hombres no necesitaron intercesión divina para dispararse en los pies... o en el peor de los escenarios, en la cabeza. Nuestro desarrollo tecnológico avanzó a velocidad harto superior a la de nuestra sabiduría, y hasta a la de nuestra sensatez; en consecuencia, nos parecemos mucho a un niño de cinco años que juega con un arma de fuego: tenemos entre manos un poder de destrucción que está muy por encima de lo que sabemos manejar. Hasta no hace tanto, un hombre mezquino podía hacer daño sólo a escala reducida: sobre su propia vida, su familia, su pueblo, su territorio. Pero ahora, por obra de la ciencia y de la tecnología, el mismo canalla está habilitado para desatar un daño a escala mundial que enfermaría de impotencia al dios Marte.

Tendemos a echar sobre nuestros ancestros una mirada condescendiente. A fin de cuentas, era gente que sabía poco y nada y creía en cosas delirantes: la magia y la hechicería, el mundo como disco plano sostenido por elefantes, los dioses que vivían en palacios en el cielo y fifaban con animales, engendrando minotauros. Pero mucha de esa gente que ya no es sino polvo tenía una perspectiva ecuánime sobre su propia vida, más consciente de las diferencias entre lo necesario y lo superfluo. Porque hoy gozamos de infinitas ventajas, que nos conceden —por ejemplo— la tecnología, como ya dijimos, pero también las leyes y las instituciones políticas. Pero nuestros prohombres siguen basando su poder en dogmas demenciales, así como otrora lo hicieron emperadores, zares, reyes, sumos sacerdotes y papas.

Hablo de gente que cree en el dinero con el mismo fervor, con la misma unción febril que siglos atrás se dedicaba a venerar dioses con cabeza de halcón, a justificar la violencia como prerrogativa de los pueblos elegidos o a defender el linaje sanguíneo como modo apropiado de dirimir una sucesión política. Por supuesto que aquellos que son ricos en símbolos —porque la guita es eso, nomás: una convención en la que elegimos creer, hasta que dejemos de tenerle fe— obtienen poder real, porque los usan para comprar voluntades y cosas materiales. Pero en otros tiempos también obtenían poder aquellos que capitalizaban otros símbolos, como la sangre azul y el favor divino. Por eso sostengo que nuestros megamillonarios no son necesariamente gente más inteligente, instruida ni sensata (ni mucho menos feliz) que un magistrado tebano o un herrero azteca. Y estoy seguro de que un maestro de gramática del siglo XVI o un humanista como Pico della Mirandola eran más sofisticados, en su visión del mundo y de la vida, que el promedio de nuestros profesionales de hoy.

Lo que trato de decir es que nos sobrevaloramos. No somos más listos ni más racionales ni más mundanos que nuestros antepasados. Como ellos, creemos en infinidad de cosas que en el futuro —de haberlo— se considerarán absurdas. La única diferencia esencial es que contamos con juguetes más peligrosos.

Hasta no hace tanto, los cuentos infantiles incluían circunstancias terroríficas por la más prudente de las razones: el mundo era un lugar jodido y había que preparar al piberío para defenderse. Después llegó la corrección política y despojó a esa narrativa de elementos traumáticos. Entiendo que nadie quiera producir pesadillas a sus críos a partir de un libro o de una película, pero me temo que, al menos en esta, nuestros ancestros tenían razón. El mundo no es hoy un sitio menos horripilante de lo que era en la Edad Media o en Europa a mediados del siglo pasado. Los niños corren tantos riesgos y están tan desvalidos como lo estaban en tiempos de los Grimm y de Hans Christian Andersen. Nuestras ciudades y suburbios también están llenas de híbridos: niños rata y niños perro, a los que se ignora como a bestias callejeras. Sólo se repara en ellos para tirarles sobras o un cascotazo, o para esclavizarlas en el campo o en el narcomenudeo.

Cuando me enteré de qué iba Sweet Tooth empecé a melonear a mi hijo de 12, para que la viésemos juntos. Ahora que sé cuánto se parece a esos cuentos de otra era, que abordaban lo monstruoso para preparar para lo real, voy a hacer lo imposible para persuadir también a mi hijo de 7.

El Tweet de Dios

Mi madrina Sara era un encanto. Fue mi verdadera abuela por el lado paterno, porque mi abuela formal —su hermana— constituía un cero a la izquierda. En cambio Sara había sido siempre una mujer moderna, de las primeras empleadas (empleadas mujeres, quiero decir) del Banco Holandés en la Argentina. Ella y su marido, Pedro, bancaban la casa a medias y también cobijaban y mantenían a mi abuela, a quien nunca le fue bien en nada: ni como esposa —mi abuelo la largó dura cuando mi viejo tenía dos años—, ni como madre ni mucho menos, ya lo dije, como abuela. Por esas crueldades de la vida, Sara no tuvo hijos. Pero con el tiempo aparecí yo, que me convertí en la luz de sus ojos claros. Ella me adoraba y yo iba a dormir a su casa cada vez que podía, porque hacía unos canelones que se convirtieron en mi magdalena proustiana, me daba plata para comprar revistas usadas que yo canjeaba una y otra vez, y me llevaba al cine. Una vez fuimos al Fénix de Flores a ver una de suspenso: Juggernaut, de Richard Lester. Como ella sufría del corazón y yo lo sabía, cuando la historia se puso tensa pensé que le iba a hacer daño y le pedí que nos fuésemos. Nunca supe cómo termina Juggernaut.

Me acordé de mi madrina por un comentario que solía repetir. Yo había sido una criatura agraciada, de niño. Un tesoro de fotos en blanco y negro testimoniaba que, durante mis primeros años, prodigué una sonrisa luminosa que obsesionaba a Sara. Si algo le gustaba era señalar las fotos de mi yo infantil, que conservaba en el dressoir de su habitación, y repetir que siempre le encomendaba a mi padre la misma misión: "Que Marcelito —pedía— no pierda nunca esa sonrisa".

Tengo presente ese pedido porque debe haberme contado la historia hasta mi pubertad, cuando ambos sabíamos ya que esa sonrisa era parte del pasado. Las fechas precisas se me escapan pero sé que fue durante los '70, porque cuando Sara sufrió un infarto fui a verla al Sanatorio Anchorena tomándome el 92, lo cual sugiere que ya me manejaba solo; y porque, aunque mi sonrisa no fue víctima de un incidente que recuerde, tengo claro que la inocencia con la que vine al mundo no atravesó la barrera de aquellos años. La primera experiencia que registro como adulto fue el miedo de vivir en la Argentina que se habían repartido Videla y Massera. Por eso cuando me senté a escribir Kamchatka recordé la serie Los invasores. Nada describía mejor mi situación: me sentía viviendo en una ciudad que padecía un ataque extraterrestre, a cargo de invasores capaces de duplicar la forma de los seres humanos. Lo cual explicaba por qué todo parecía normal en las calles, y por qué al mismo tiempo no podías confiar ni en la gente a quien creías conocer — empezando por tus padres.

Mis hijos pequeños conservan sus sonrisas. Pero hoy no estoy seguro de la conveniencia de seguir blindándolos. El Indio explica este dilema siempre a través del mismo ejemplo: admite que tratamos de proteger a nuestros críos y de sensibilizarlos para que se abran a la belleza y a la generosidad, pero al mismo tiempo recuerda la vez que oyó tiros y descubrió que un vecino le enseñaba a su propio hijo a disparar, usando el jardín como polígono. Ese es el tironeo: entre aislarlos de los males o enseñarles a defenderse de las agresiones que constituyen la dinámica secreta, pero inescapable, de este mundo. Aunque también vale plantearse el valor de un mix. Pienso cómo modificar la convivencia con mis críos de modo que evolucione así: en parte escuela de apreciación de la belleza en el sentido más amplio (ético/estético; esta currícula ya la tengo medio cocinada), y en otra parte campo de entrenamiento para supervivencia — educándolos a la espartana durante un semestre, otro semestre a la intemperie al mejor estilo El señor de las moscas, y así.

Es difícil explicar ciertas cosas a criaturas que empiezan a husmear al fenómeno de la muerte. Plantear las condiciones de un proceso natural, donde todo dura un tiempo limitado y cumple su ciclo, ya es bravo. La finitud es un hueso duro de roer, y ni les cuento cuando hay que admitir que a veces el proceso se acorta e interrumpe, por obra del azar que llamamos accidente o de la naturaleza que se revela. Pero estas son condiciones que no establecimos: el universo es así, nos guste o no la vida funciona de este modo, qué le vachaché. Lo intolerable, lo que demuestra hasta qué punto nuestra actitud es reprochable, es la necesidad de admitir ante nuestros hijos que existe gente cuya conducta pone en peligro la totalidad de la vida en el planeta voluntariamente, porque no quiere sofrenar su insensatez y su rapacidad —y porque, ejem, no encuentra quien le ponga límites.

Que esos monarcas sin corona conduzcan la nave común hacia el abismo mientras ríen como dementes ya no es cosa del universo. Es responsabilidad nuestra.

Suele indignarme el hecho de que esta gente tan poderosa no entienda que, si no levanta el pie del acelerador, se va a poner la nave de sombrero de modo que hasta alguno de sus hijos saldrá disparado por la ventana. Me digo: A estos renegados de la especie humana, ¿no les importa nada, ni siquiera el bienestar de aquellos a quienes dicen amar? Pero hoy, tal vez sensibilizado por este Día del Padre, me pregunto si nosotros somos muy diferentes. Porque aun cuando tenemos consciencia de que la vida va a empiojarse para los hijos y nietos, cuando la pregunta ya no es si les tocará sobrevivir a una pesadilla distópica sino cuándo empezará, seguimos anclados a lo banal cotidiano. Transitamos este presente en piloto automático, sin percibir que en términos generales nuestra percepción de la realidad, que determina la administración de los esfuerzos individuales y colectivos, es lisa y llanamente suicida.

No podemos perder más tiempo cavilando, midiendo a ver si nos da la fuerza. ¿Hace falta un focus group para que asumamos que la enorme mayoría de la humanidad no desea que el futuro se convierta en un infierno? ¿Hace falta una encuesta de intención para que entendamos que la batalla central de esta era tiene que ser dada a escala mundial, no nacional, y que eso demanda repensar la política en otra medida? ¿Hace falta un referéndum internacional para que, de los casi 8.000 millones que habitamos esta descomunal bola de bowling, 7.900 millones le gritemos a estos turros que paren de romperlo todo? Cada minuto que seguimos paveando, o equivocando la lectura y por ende la batalla, estamos más cerca de empujar a nuestra descendencia ya no a leer o ver Los juegos del hambre, sino a salir a la arena y arriesgar la vida.

Habría que parafrasear a Kennedy y preguntarse qué podemos hacer nosotros por nuestros hijos y nietos, porque al revés la pregunta no funciona, sería improcedente. Y por supuesto, las razones para dar la batalla exceden los lazos familiares. Habría que luchar también para que no desaparezca la música de este universo silencioso, para que los árboles conserven sus melenas y los arrecifes su población fosforescente, para preservar La Pietá y un escenario donde Hamlet desafíe los límites del entendimiento, para que no falten palabras nuevas ni sabores exóticos que deslumbren nuestras lenguas. Qué sé yo, la lista sería infinita. Escriban las suyas pero no se duerman delante de la pantalla, porque queda todo por hacer.

Someone should do something about the Earth becoming uninhabitable, maybe.

— God (@TheTweetOfGod) June 18, 2021

Mientras escribía esto, me causó gracia un mensaje que acababa de postear la persona que está a cargo de la cuenta que se llama El Tweet de Dios. (@TheTweetOfGod.) Esa deidad putativa se planteaba allí lo siguiente: Alguien debería hacer algo respecto del hecho de que la Tierra se esté volviendo inhabitable, digo, a lo mejor. Hasta este Dios humorístico se da cuenta de que la única variable que puede jugar en favor de una Tierra habitable somos nosotros. Que puestos en este brete nos sentimos impotentes, desmovilizados y ni sabemos por dónde empezar, pero contamos con la ayuda de una criatura híbrida que es muchísimo más vieja que aquellas que aparecen en Sweet Tooth; tanto, que ya le rindió homenaje Emily Dickinson hace tiempo:

La esperanza es esa cosa con plumas

Que se posa en el alma

Y canta la melodía sin las palabras

Y nunca, en absoluto, se detiene.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí