rriba, en una de las partes más elevadas de Lisboa, está el barrio del Chiado, entre La Baixa y el Alto. Pago de poetas como Fernando Pessoa (Lisboa 1888- 1935) y desde antaño (en el siglo XVI) de Antonio Ribeiro, ostenta célebres estatuas de ambos. Retumban sus versos entre las viejas fachadas tachonadas de azulejos, los cafés, las librerías, los museos, los artistas que allí convergen. Bastante antes que fuera invadido por las tiendas de las marcas cajetillas, un día apareció un lagarto “grande y verde, un saurio imponente, con unos ojos que parecían de cristal negro, el cuerpo cubierto de escamas, el rabo largo y ágil, las patas rápidas”. Eran tiempos en que florecían las violetas, cuenta José Saramago (Azinhaga, Santarém, Portugal, 16 de noviembre de 1922 – Tías, Lanzarote, España, 18 de junio de 2010).

La historia forma parte de El Equipaje del Viajero (1973) que reúne las aguafuertes publicadas por dos diarios portugueses un par de años antes y constituye un texto inusual en la producción del Premio Nobel de Literatura 1998. No tanto por su potencia metafórica, usual en el autor, sino porque aborda una forma literaria de más de un siglo atrás, con la que el escritor se da un gustazo: “De hoy no pasa. Hace mucho tiempo que vengo queriendo contar una historia de hadas, pero las historias de hadas son agua pasada, ya nadie las cree, así que, por más que jure y perjure, sé que acabarían riéndose de mí. A fin de cuentas, será mi palabra contra las burlas de un millón de habitantes. Pese a todo, echemos el barco al agua, que luego encontraremos el remo”.

Vulgarmente confundido con un cuento infantil, sin dejar de serlo, El Lagarto describe ya a primera vista los variados efectos de la emergencia de aquello que es nuevo pero conocido, insólito aunque nunca sorprendente, acaso imprevisto por lo anhelado. Y eso que de los dientes del animal nada se dice. La reacción de los viandantes supera el límite geográfico de la población de la capital portuguesa, del país, de Europa toda. Es la propia —o impropia, nunca ajena— de esos momentos de inflexión histórica. Pues en esos relámpagos de escribir el cuento, Portugal se hallaba a punto de experimentar la Revolución de los Claveles, con que la población junto a un sector del ejército dieron definitivo fin a la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar (y su sucesor Marcelo Caetano), que imperaba a sangre y fuego desde 1926 sosteniendo bajo un régimen fascista en la metrópoli el colonialismo en Mozambique y Angola.

Como alegoría, el lagarto replica los que pululan entre las piedras y los olivares portugueses —pequeños, inofensivos—, la mitología judeocristiana que los asocia a lo diabólico, el semblante prehistórico y, quizás, el “largo lagarto verde”, como se conoce una isla caribeña donde un grupo de barbudos hizo la revolución socialista. Quién sabe: algo o todo eso. Como sucede en la buena literatura, la interpretación queda a cargo del lector. Animal de pausado andar, evoca la infancia de Saramago, testigo de su expectación rural con la que posteriormente construye una poética. Miembro del Partido Comunista Portugués hasta el fin de sus días, el escritor instala tanto en el bicharraco como en las hadas la premisa de que, primero, fue la acción: “Las miserias del mundo están ahí, y sólo hay dos modos de reaccionar ante ellas: o entender que uno no tiene la culpa y por tanto encogerse de hombros y decir que no está en sus manos remediarlo –y esto es cierto—, o bien asumir que, aún cuando no está en nuestras manos resolverlo, hay que comportarnos como si así lo fuera”, sintetiza en una declaración para el diario La Jornada de México en 1998.

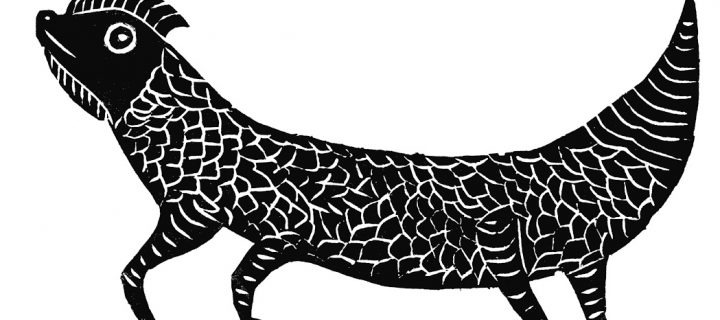

Recién editado en forma de libraco (una decena de páginas de 22×29 cm.), El Lagarto luce alusivas alucinantes xilografías (grabado en negativo sobre madera) de José Francisco Borges (Pernambuco, Brasil, 1935), hoy célebre dibujante, continuador de la tradición popular nordestina que tuvo en Carybé (Héctor Julio Páride Bernabó, Lanús, Argentina, 1911- Salvador de Bahía, Brasil, 1997; pero esa es otra historia) uno de sus principales exponentes. De raíz campesina, José Francisco mamó de los folletines populares que acompañaban las ediciones dominicales de los periódicos y luego se ofrecían por separado en las calles, colgados de un hilo por el lomo, en lo que pasó a llamarse “literatura de cordel”. A comienzos de los años ’60, Borges, el brasilero, comenzó a escribir sus propias historias y, al carecer de ilustrador, tomó la faena en sus manos. Con sumo provecho, ya que su arte se divulgó por todo el mundo a la par de su delicada poesía.

“Esto de las hadas ya no es lo que era”, concluye el autor de El Evangelio Según Jesucristo (1991) y Ensayo Sobre la Ceguera (1995), entre una veintena de novelas. Sin tener nada de naif, este breve relato concentra una técnica de escritura que alguna vez él mismo explicita bajo el disfraz del consejo: “tome las palabras, péselas, mézalas, vea la manera como se unen, lo que expresan, descifre el airecillo bellaco con que dicen una cosa por otra y venga a decirme si no se siente mejor después de haberlas desollado. A las palabras hay que arrancarles la piel. No hay otra manera para entender de qué están hechas”.

Porque las palabras a menudo y a primera vista pueden asustar como un lagarto suelto en la vía pública. Aún son capaces de convocar a las más siniestras fuerzas represivas que acuden en auxilio de burgueses aburridos. Porque las palabras son capaces de convertirse, una detrás de otra, en otra cosa de lo que, aisladas, aparentan.

--------------------------------Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí