ÚLTIMO BOND A FINISTERRE

¿Es James Bond una criatura extinta, como los dinosaurios de Jurassic Park?

El personaje de James Bond me fascinó desde que tengo memoria. Me recuerdo chusmeando las revistas Life que mi abuelo apilaba en el garage. En un ejemplar había fotos de Operación Trueno, la película que tiene su climax en una batalla de agentes secretos bajo el agua... o sea, en cámara lenta. Otra incluía una producción sobre Goldfinger. La tapa reproducía la foto enorme de una mujer desnuda, pintada por completo de dorado. (En el sentido más literal, era una mina de oro.) Mi abuelo —el gordo Ángel—, tenía además algunas de las novelas de Ian Fleming, que todavía conservo. Me las leí de pe a pa, sin entender demasiado pero engrosando mi interés. Que, según imagino, tenía como componente regio aquel de lo prohibido. La figura del agente secreto con licencia para matar contabilizaba atractivos per se —la aventura, las chicas sexies, los villanos exóticos como el Dr. No—, pero además protagonizaba una serie de películas exitosas que yo-no-podía-ver (inclúyase aquí emoji de roja furia), porque eran lo que por entonces se etiquetaba como prohibidas para menores.

La primera que conseguí ver fue Los diamantes son eternos (1971), que representaba el retorno del paradigmático Sean Connery al rol de Bond que lo había consagrado, después de un hiato de cuatro años. El intento de reemplazarlo por otro actor —George Lazenby, en Al Servicio Secreto de su Majestad (1969)— había sido un fracaso sonoro. Si habrá sido una ocasión especial, que todavía la tengo presente: mi abuelo me llevó al Gran Rex o al Ópera, después de almorzar un bifacho a caballo en El Palacio de la Papa Frita de Corrientes. Recuerdo, incluso, que durante la película Angelito se echó una siesta, que no pude explicarme: ¿cómo podía mostrarse indiferente a todo ese quilombo maravilloso que tenía lugar en la pantalla?

Poco tiempo después, cuando ya podía ir solo al cine —solo con amigos de mi edad, quiero decir—, vi el debut de Roger Moore como Bond en Vivir y dejar morir (1973) y me enloqueció. Debo haberla visto seis veces, en esa época donde para pescar una película no te quedaba otra que ir al cine, sí o sí. Hoy lo encuentro comprensible. El Bond de Moore era ideal para la generación que había crecido viendo el Batman televisivo de Adam West y escuchando a Los Beatles (la canción de esa película era de Paul McCartney, dicho sea de paso): pura ironía pop, un contenido que era presentado con cara de piedra pero que no dejaba de burlarse de sí mismo y de sus convenciones.

Con el tiempo me desenamoré de ese Bond farsesco y regresé a los orígenes: confirmé que no había mejor Bond que el Connery de las primeras películas (1962-1964), y por eso ni me molesté en ver las protagonizadas por Timothy Dalton y Pierce Brosnan. A diferencia de Moore, Dalton y Brosnan, que son blanditos, Connery era como una pantera negra. Sin siquiera moverse, te comunicaba la sensación de que en cualquier momento podía saltar encima tuyo y hacerte trizas; exudaba peligro. Los otros tres eran actores más impostados, siempre impecables y con pelo de brushing; pintaban más para novela del 9 de Romay que para eliminar terroristas. Connery era el único de quien resultaba verosímil que fuese un seductor serial, fumase 60 puchos por día, bebiese dry martinis como agua y matase sin pestañear. El tipo (a quien tuve la suerte de entrevistar años después, cuando hizo del Rey Arturo en First Knight) se veía en su salsa vistiendo un smoking y jugando baccarat tanto como arrastrándose por un manglar para eludir a los esbirros del Dr. No.

Quien sí representó un retorno a ese Bond visceral fue el último actor en interpretarlo, Daniel Craig. Que no se parecía a la descripción que el creador de Bond daba en sus novelas, pero si por eso fuera, ninguno de los Bonds del cine se le asemejaba. Ian Fleming imaginó a Bond con un rostro parecido al de Hoagy Carmichael, el pianista flacucho que animaba las veladas de Bogart en Tener o no tener de Howard Hawks. No es la cara que yo le pondría a un tipo que creo peligroso, pero en fin: Fleming era un inglés de familia con guita y prestigio que fumaba tanto como Bond pero con boquilla, así que sus ideas respecto de cómo se veía un tipo de cuidado debían ser peculiares. En cambio Connery provenía del otro extremo de la escala social: era escocés e hijo de una empleada doméstica y un camionero. El Bond literario tiraba más bien a criatura de salón, un inglés posh de los '50, pero el primer Bond cinematográfico era otro tipo de animal: físico, carnal, que no actuaba sólo con la cabeza —como los tradicionales intérpretes británicos, tan shakespirianos ellos— sino con todo el cuerpo.

Lo que sí compartían el Bond literario y el de Connery era su aspecto "oscuro, más bien cruel". Daniel Craig no es moreno ni tiene rasgos crueles sino brutales, como si lo hubiesen tallado en piedra y le faltase terminación o pulido. Como tantos, me acerqué con trepidación a ver la primer película donde interpretó a Bond (Casino Royale, 2006), pero salí fascinado. Craig no tiene nada de cheto inglés y carece de la elegancia animal de Connery, pero interpreta bien al tipo que es una máquina entrenada para matar. Es un Bond ideal para este siglo, tan distinto de su modelo literario original como Floyd Mayweather Jr. de Nicolino Locche. En algún sentido, es la traslación literal de uno de los objetivos de Fleming, que decía haber concebido a Bond como un tipo que le venía bien al Servicio Secreto porque era "un hombre poco cerebral... un instrumento romo", que cumplía con la misión encomendada a cualquier precio. La imagen del instrumento romo era una metáfora para Fleming, pero Craig le concedió versión carnal. Su Bond es un misil humano, al que de todos modos siguen sentándole bien los trajes caros y los autos de precio prohibitivo

Escribo esto mientras cuento las horas que faltan para el estreno de la nueva película de Bond —que será la última con Craig de protagonista—: No Time to Die, de Cary Fukunaga. La película está lista desde hace año y pico, pero se postergó su lanzamiento por culpa de la pandemia. Es, en consecuencia, una de las tantas razones —de las más frívolas, sin duda, pero permítaseme el desliz— por las cuales llevo tantos meses esperando que este puto virus se bata en retirada. Un largo camino, que no he tenido más remedio que amenizar con una cadena igualmente larga de dry martinis — tres medidas de gin Gordon, una de vodka y un rulo de cáscara de limón.

El espía que se adaptó

Hijo de un miembro del Parlamento y ex alumno del Eton College y de universidades europeas (Munich, Ginebra), Ian Lancaster Fleming se había distinguido durante la Segunda Guerra en la rama de Inteligencia Naval. (En criollo: armaba operaciones de espionaje, entre las que se destacó una llamada Goldeneye.) Finalizado el conflicto se pasó al periodismo, coordinando a todos los corresponsales que trabajaban en el extranjero para el grupo económico que poseía el Sunday Times. El puesto le aseguraba tres meses de vacaciones, que pasaba en Jamaica. Se había enamorado de la isla en 1942, durante un encuentro de oficiales de inteligencia británicos. En 1946 compró allí un terreno y construyó una casa que bautizó —adivinaron— Goldeneye.

A comienzos de 1952, Fleming estaba en Goldeneye y su estado de ánimo era de inquietud. Había sostenido un romance con Ann Charteris, por entonces casada con el Barón Shane O'Neill, desde 1939. (Una mujer moderna, la Charteris. Mientras cuerneaba al Barón con Fleming, los engañaba a ambos con el dueño del diario Daily Mail.) El Barón O'Neill murió en la guerra y Anne apuntó a casarse con Fleming, pero este hombre prefirió permanecer soltero. Ella volvió a casarse, esta vez con el segundo Vizconde Rothmere —no me digan que todo este puterío no es digno de la revista Caras, o perdón: Faces—, pero siguió engañando a su nuevo marido con Fleming. De hecho, en 1948 parió una niña concebida por él, que murió a poco de nacer. El Vizconde se divorció de ella en el '51, razonablemente, y a Fleming no le quedó otra que ofrecerle matrimonio... porque había vuelto a embarazarla.

En ese mood estaba —haciendo tiempo en Jamaica, en espera de la ceremonia que lo uniría legalmente a su amante de tantos años, ahora encinta— cuando decidió distraerse y cumplir con la amenaza que profería desde hacía tiempo, ante quien quisiese oírlo: escribir una novela de espías. Basta con leer el arranque de Casino Royale (1955) para sintonizar con su ánimo del momento: "El perfume y el humo y el sudor de un casino a las tres de la mañana eran nauseabundos. A esa altura, la erosión del alma que produce el juego de alta gama —un compost de avaricia y temor y tensión nerviosa— se vuelve intolerable y los sentidos se despiertan y rebelan contra ella".

El protagonista que Fleming concibió entonces (estaba fecundo, en todo sentido) era un agente secreto al servicio de Su Majestad británica, con licencia para matar, a quien se identificaba con el código 007. Lo moldeó a su imagen y semejanza, especialmente en materia de vicios. Además de su promiscuidad —nótese que lo imaginó soltero, que era como Fleming hubiese deseado seguir—, Bond fuma los mismos cigarrillos (hechos a mano con mezcla de tabacos turcos y balcánicos por Morland de Grosvenor Steet, Londres), en promedio que puede alcanzar los 70 diarios. Es un tipo de acción y no un intelectual, tal como Fleming se percibía a sí mismo. (Durante su período de formación académica fue un estudiante mediocre que descollaba en los deportes, aunque sus fotos —donde se lo ve flaco como una saraca, diría mi abuela— lo disimulen bien.) Y por eso le eligió un nombre que suena a piñas sucesivas, en lugar de un apelativo más colorido, propio de las clases privilegiadas. "Como Peregrine Carruthers", dijo una vez a modo de explicación. (¿Se imaginan la frase: "Mi nombre es Carruthers, Peregrine Carruthers"?) "Quería que Bond fuese un tipo para nada interesante, a quien le ocurrían cosas, simplemente", decía Fleming. "Y cuando estaba en busca del nombre apropiado, pensé: 'Dios mío, [James Bond] es el nombre más aburrido que escuché nunca".

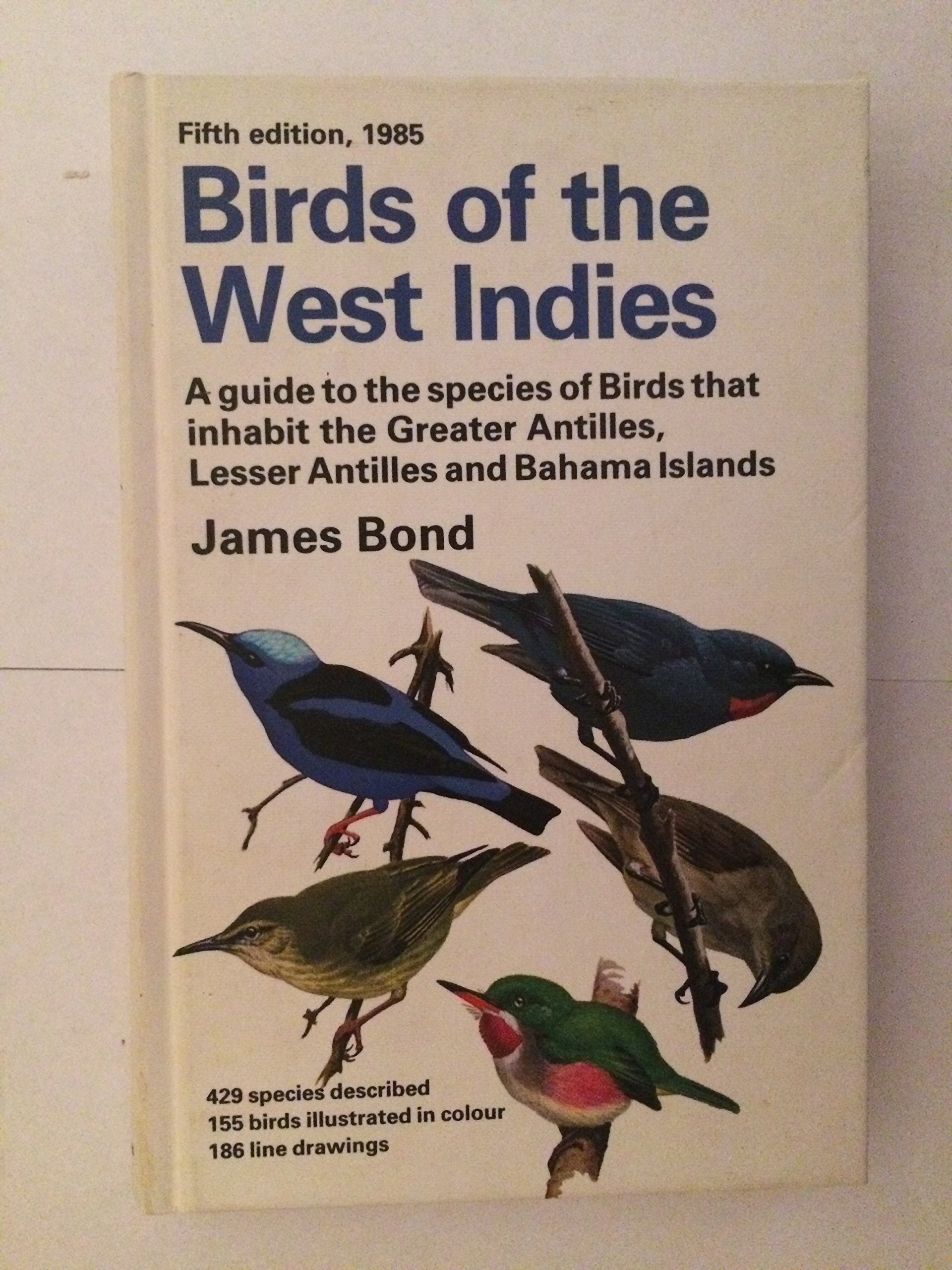

Fleming había tenido como subordinado a un espía llamado James C. Bond, pero prefirió decir que había tomado el nombre de un famoso ornitólogo. Observar pájaros era uno de los hobbies del autor, que conservaba una copia del libro Aves de las Indias Orientales de James Bond, que constituía una biblia laica en la materia: "Era un nombre breve, anti-romántico, anglosajón y aún así muy masculino", se justificaba.

También dotó al personaje de cierto sibaritismo que él mismo no practicaba. Como la propensión a beber fuerte y variado: en la novela Al Servicio Secreto de Su Majestad se zampa 46 tragos, desde vodka martinis hasta cervezas pasando por Jack Daniel's, sin que la ingesta parezca afectarlo en lo más mínimo. Del mismo modo, cuando no está en una misión come platos sencillos pero una vez embarcado en viajes le entra a la haute cuisine como un desesperado. Fleming creía que ese rasgo entusiasmaría a los ingleses que estaban saliendo de la guerra y su correlato de comidas elementales y racionadas. Lo que uno se pregunta es cómo hace un agente de campo para llevar adelante sus tareas mientras chupa y morfa como Pantagruel, pero a los lectores de la época no les molestó ese rasgo. Un académico llamado Edward Biddulph se tomó el trabajo de contar que los relatos de Fleming sobre Bond —quince, en total— incluyen la descripción de 70 platos de comida, todos distintos entre sí.

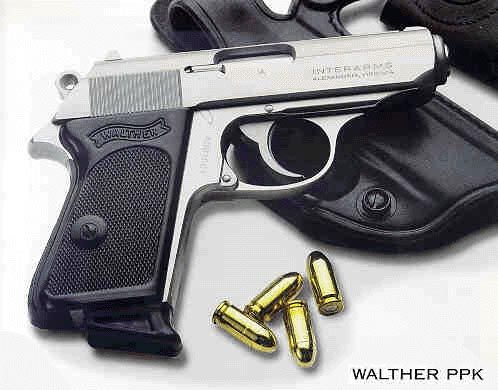

Otra contradicción pasa por el arma que Fleming eligió en principio para su agente: una Beretta 418, pistola italiana que cabe en la palma de tu mano, ideal para la cartera de la dama pero no para las grescas de un caballero. Allí se evidencia que Fleming nunca había sido un agente de campo, como Bond, sino un gerenciador de agentes, que coordinaba esfuerzos ajenos. Recién en la sexta novela, Dr. No (1958), tomó la sugerencia que el experto Geoffrey Boothroyd le había hecho llegar por carta y le recomendaba un pistola más apropiada para Bond: una calibre 38 o una 9 milímetros, "como la alemana Walther PPK".

En esas tensiones se evidencia que Bond fue siempre una figura anacrónica, disonante respecto de su época. Empezando por su aspecto: Fleming imaginaba a Bond como una suerte de anti-Sherlock Holmes —el instrumento romo que oponer al más afilado de los instrumentos—, pero si mirás una foto de Hoagy Carmichael o ves el dibujo que Fleming bendijo como parecido a la imagen de sus sueños, entendés que al menos exteriormente Bond se parecía mucho a la imagen que tenemos de Holmes.

Otro ruido discordante era el hecho de glorificar a un agente secreto inglés, cuando Gran Bretaña había entrado en franca decadencia a consecuencia de la Segunda Guerra. El mejor y más sofisticado espía del mundo estaba al servicio de una potencia crepuscular. Fleming no era ingenuo al respecto. En 1941 trabajó con "Wild Bill" Donovan, el funcionario de inteligencia designado por el Presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt como nexo entre Washington y Londres, para quien diseñó el esquema operativo de lo que tiempo más tarde sería la CIA. Si alguien tenía claro que el futuro de la inteligencia occidental no pasaría por Londres, era Fleming.

En todo caso, esas fantasías proyectivas —la vida sibarita, el poder que ya no se tenía— seducían al reducido grupo de los ciudadanos ingleses. Pero Bond se convirtió en un fenómeno mundial, gracias al cine. Ocurre que el Bond de las películas ya no era exactamente el Bond de las novelas, del mismo modo en que la generación que llegó a fruición durante los '50 no se parecía a la generación que estalló en los '60. Lo cual sugiere que una de las razones del perdurable atractivo del personaje —cuyo debut literario ocurrió hace 66 años, el Bond de carne y hueso tendría hoy 104— es precisamente su capacidad de adaptarse a todas las épocas, sin perder su esencia.

Al servicio de una mujer fuerte

Pero, ¿cuál sería la esencia de James Bond? Desde el atalaya del primer cuarto de este siglo, no cabe otra que aceptar que es una fantasía masculina desenfrenada (o sea, machista al palo) y bastante infantil. Bond es un tipo que puede hacer lo que se le canta, sin pedir permiso ni perdón. Matar a los tipos que se le montan en un huevo, cogerse a la mujer que se le antoja sin preocuparse por su destino —y las chicas Bond tienen una llamativa tendencia a morir—, curtir las mejores pilchas y los mejores autos, fumar como escuerzo, beber como beduino y no dejar pasar ninguna oportunidad de volar algo por los aires, a sabiendas de que las cuentas las pagará otro. Es como un adolescente al que se deja sin supervisión por primera vez, con el mueble del comedor lleno de escabio y una tarjeta de crédito gold: cero cero límites, con licencia para descontrolar.

¿Será eso lo que todavía atrae y convoca: el tótem de una masculinidad que ya no tiene lugar en este mundo, algo que fascina del mismo modo que las fantasías sobre dinosaurios que caminan entre nosotros, al estilo Jurassic Park — el espectáculo de la criatura tan poderosa como extinta?

Por el lado del contexto político, las cosas también se le pusieron difíciles. Bond nació como fantasía propia de la Guerra Fría, era un defensor —un tanto licencioso, pero defensor al fin— del estilo occidental de vida. Cuando cayó la Cortina de Hierro se le empiojó la cosa en términos geopolíticos, ya no había enemigos designados, y por eso, entre otras razones, los Bonds intermedios se volvieron intrascendentes. Y a partir del '82 quedó claro para nosotros que el tipo no dejaba de ser un inglés, lo cual nos obligaba a saltar desenfrenadamente: no podía estar nunca de nuestro lado.

El equipo detrás del Bond de Craig trabajó con denuedo para ponerlo a la altura de los tiempos. Para empezar, resucitaron a la organización llamada SPECTRE, que Fleming incluyó por primera vez en Operación Trueno (1961). Se trataba de una de las intuiciones del autor que el tiempo certificó como buena. Liderada por Ernst Stavro Blofeld —el Moriarty de James Bond—, SPECTRE es una estructura que no reconoce otra ideología que la adoración por el dinero, el sucedáneo contemporáneo de las religiones monoteístas. En este sentido veo positivo que en el marco de la serie de films se la considere una organización terrorista, porque lo es, y en el más moderno de los sentidos. Todas las barbaridades que hacen los esbirros de SPECTRE las hacen para forrarse aún más. Lo cual arrima la organización a muchas corporaciones del mundo real que ya conocemos, y a otras tantas de las que ni siquiera oímos hablar. Medida en cifras de vidas dañadas, la actividad de las organizaciones tipo SPECTRE que existen de verdad merece el calificativo de terrorista, mucho más que la tradicional del hombre bomba que se autoinmola.

El Bond de Connery era un hombre sin historia, puro presente. Pero la parte de la saga protagonizada por Daniel Craig conecta a Bond con el pasado que Fleming le había esbozado: la educación internacional (como la del autor), la temprana muerte de sus padres, la carrera en la Marina y su ingreso en el MI-6. Además lo enfrenta a mujeres fuertes, en una vuelta de página a las descartables chicas Bond de antaño. El personaje de Vesper Lynd (Eva Green, qué mujer) es superior a Bond en inteligencia y sofisticación, sólo comparable, tal vez, a la Tracy di Vicenzo que interpretó la enorme Diana Rigg en la malograda Al Servicio Secreto de su Majestad. En Spectre (2015) apareció la psiquiatra Madeleine Swann (Léa Seydoux), que reaparece ahora en No Time to Die en lo que constituye, creo, el primer interés romántico de Bond que dura dos películas. Además, en este film nuevo lo flanquean también dos agentes: Paloma (Ana de Armas) y Nomi (Lashana Lynch). A esta última se le ha adjudicado el código 007 desde que Bond se retiró. Si hasta pinta más competente que el veterano...

No pretenderé que han convertido a Bond en un feminista, pero es innegable que lo obligaron a enfrentarse a la evolución de los tiempos y a bancarse a mujeres que lo superan en todo sentido, y de modo natural. El hecho de que en Casino Royale le hayan puesto por encima a un superior que en realidad es una superiora, sin ser monja —en las primeras películas de Craig, el clásico rol del jefe M lo interpretó la actriz Judi Dench— no hizo más que remarcar lo que, de tan evidente, se había vuelto invisible. La Majestad a cuyo servicio Bond estuvo siempre es una mujer, la reina Isabel, y eso no le generó nunca nada parecido a un conflicto.

Tal vez sea una de las razones que me vuelve querible al Bond de Craig: que encuentre perfectamente razonable —como tantos de nosotros, argentos— el hecho de ser conducido en términos políticos por una mujer.

La verdadera majestad

¿Qué es lo que sigue siendo atractivo, entonces, del personaje de Bond, que parece haber sobrevivido tantos años y a tantas encarnaciones? Desprovisto de sus características personales más retrógradas —lo de ser un inglés a las órdenes de su gobierno es inamovible, de momento—, ¿qué queda de Bond, qué representa Bond?

Por un lado, sigo viéndolo como un paradigma del trabajo profesional bien hecho, lindante con lo obsesivo, aún bajo presión. Los Bonds de Fleming, del Connery inicial y de Craig tienen puntos de contacto con los protagonistas recurrentes de Michael Mann, uno de los maestros actuales del cine de acción. Como los personajes de Heat (Fuego contra fuego, 1995) que interpretan Pacino y De Niro, Bond es un tipo que ante todo valora el orgullo de la tarea resuelta con precisión. Las consideraciones sobre el lado de la ley donde estás parado, o los intereses a los que servís, se vuelven secundarias. Es notorio el desinterés que Bond suele exhibir en materia ideológica. No es de engancharse en esas conversaciones que a uno lo desvelan y ponen a funcionar todos sus cilindros. Más bien es como el tipo que es fanático de cierto club de fútbol, desde que tiene memoria: el escudo no se cuestiona, lo único que le importa es que el equipo gane a torta o caca, diría el Indio. Y miren que el tipo es insaciable, ¿eh? No hay apetito al que le haga ascos. Sin embargo, el placer más grande que Bond experimenta es el de saber que es muy bueno haciendo lo que hace.

Esto puede parecer inocuo, desde que en teoría el laburo eficaz sigue siendo un valor en el mundo de hoy. Pero cuando mirás en derredor, lo primero que se percibe es que el paradigma dista de atravesar por el mejor de sus momentos. Al contrario, a juzgar por las figuras que llegan al poder en estos tiempos (pensemos en Trump, en Bolsonaro, en Macri), el modelo parece haber dejado de ser el del diligente servidor público para consagrar a aquel que podríamos llamar del babbling idiot, o idiota balbuceante. Pasamos del modelo del macho desaforado, que correspondía al Bond inicial, al modelo del niño eterno, caprichoso e insaciable. Es decir: el viejo paradigma era malo, pero este es igual de malo, o peor. Por lo menos el macho de antaño construía algo. El idiota balbuceante de hoy sólo sabe destruir.

Y de esto, Bond no se salva ni siquiera en casa. Poner de pie a Daniel Craig junto al actual premier inglés Boris Johnson sería como juntar al Kirk Douglas de Espartaco con Benny Hill. No sé si lo tienen presente, pero Johnson es ese tipo de pelos rubios peinados como un estallido que parece un extra de Todo x dos pesos y tiene problemas para coordinar motricidad simple, como lo demostró el video de su batalla reciente contra un paraguas. (Aunque imagino que de todos modos sabrá escribir november con ve corta. Digamos todo, si se me permite citar a Rinconet.)

Pasado en limpio para que el personaje no sea políticamente incorrecto (no por completo, al menos), Bond no es más que un héroe de acción. Como lo era Bulldog Drummond, el personaje de H. C. McNeile que le gustaba a Fleming de pequeño y a quien quiso emular con su propia creación. Como lo son la mayoría de los superhéroes que abundan hoy en todas las pantallas, tanto los dotados de poderes como aquellos cuyo poder se sustenta en su riqueza personal. Pero yo creo que Bond conserva ventaja sobre estos personajes de moda. En primer lugar, porque la acción de sus películas —en especial de las contemporáneas, protagonizadas por Craig— no es ciento por ciento efecto especial y montaje que confunde, sino acción de verdad a la que podés seguir. La escena del comienzo de Casino Royale, en la cual Bond persigue a un fabricante de bombas en Madagascar hasta el interior de una embajada, es una secuencia de acción antológica, que te quita el aliento y en la que te dejan ver todo lo que hay que ver, en vez de marearte para que sin ver nada lo asumas todo.

En la misma dirección, una buena película de Bond es cine químicamente puro, y eso es un ingrediente escaso en el panorama actual. Como se decía antes: un festival para el ojo. Un Bond de buena cosecha supone degustar paisajes increíbles, tecnología deslumbrante, mujeres bellas y hombres guapos, vehículos veloces, ropa elegante, deportes riesgosos, mucha espectacularidad, humor, intriga, vértigo. Es como si, por el precio de una entrada, se te permitiese vivir vida de rico y ser osado de manera vicaria, durante dos horas. Lo cual no es mal negocio, en términos de precio / servicio.

Lo indiscutible es que, aun cuando Bond sea pura sublimación de deseos (masculinos en su mayor parte, todavía), sigue siendo un héroe con el que todavía es posible relacionarse en el más humano de los niveles. Un ser de carne y hueso, más allá de que todo indique que cuenta con un metabolismo envidiable. Suda y sangra como nosotros, y más allá de la ayuda ocasional de algún gadget milagroso cortesía del científico a quien se identifica como Q, todo lo que consigue se lo gana con el lomo. Y eso es lo que lo diferencia de modo radical de los superhéroes: carente de poderes y de fortunas sobrehumanas, como las de Bruce Wayne y Tony Stark, Bond —cuyo padre era ejecutivo de la compañía de armas Vickers, mas no un magnate— es por definición un laburante. Un tipo que debe lidiar con sus jefes, como todos nosotros, y que depende de que le depositen el sueldo a principios del mes.

Aun cuando se trata de un empleado con inclinación a desoír consignas, Bond cumple con su tarea. Es rebelde, sí, pero en último término responsable. Puede tomar atajos, pero alcanzará el objetivo. Y esa característica, que también debería ser invisible de tan obvia —¿no sería lo más lógico que uno cumpliese con la responsabilidad que asumió a consciencia?—, se revaloriza en una época como la nuestra, donde los idiotas balbuceantes están al mando y nadie parece poseer el coraje para hacer lo que hay que hacer. En el contexto actual, no deja de ser lógico que algo tan primordial como la historia de una persona que se propone un cometido y lo cumple se convierta en un espectáculo, y que los espectadores la vivamos como una hazaña.

Lo bien que nos vendrían unos cuantos misiles con el empuje de Bond —sin discriminación de género, por supuesto— al servicio de esa otra majestad que es el pueblo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí