Todos los demonios están aquí

El comienzo de mi octava novela: una de terror a la criolla, ubicada en los meses finales del año 2001

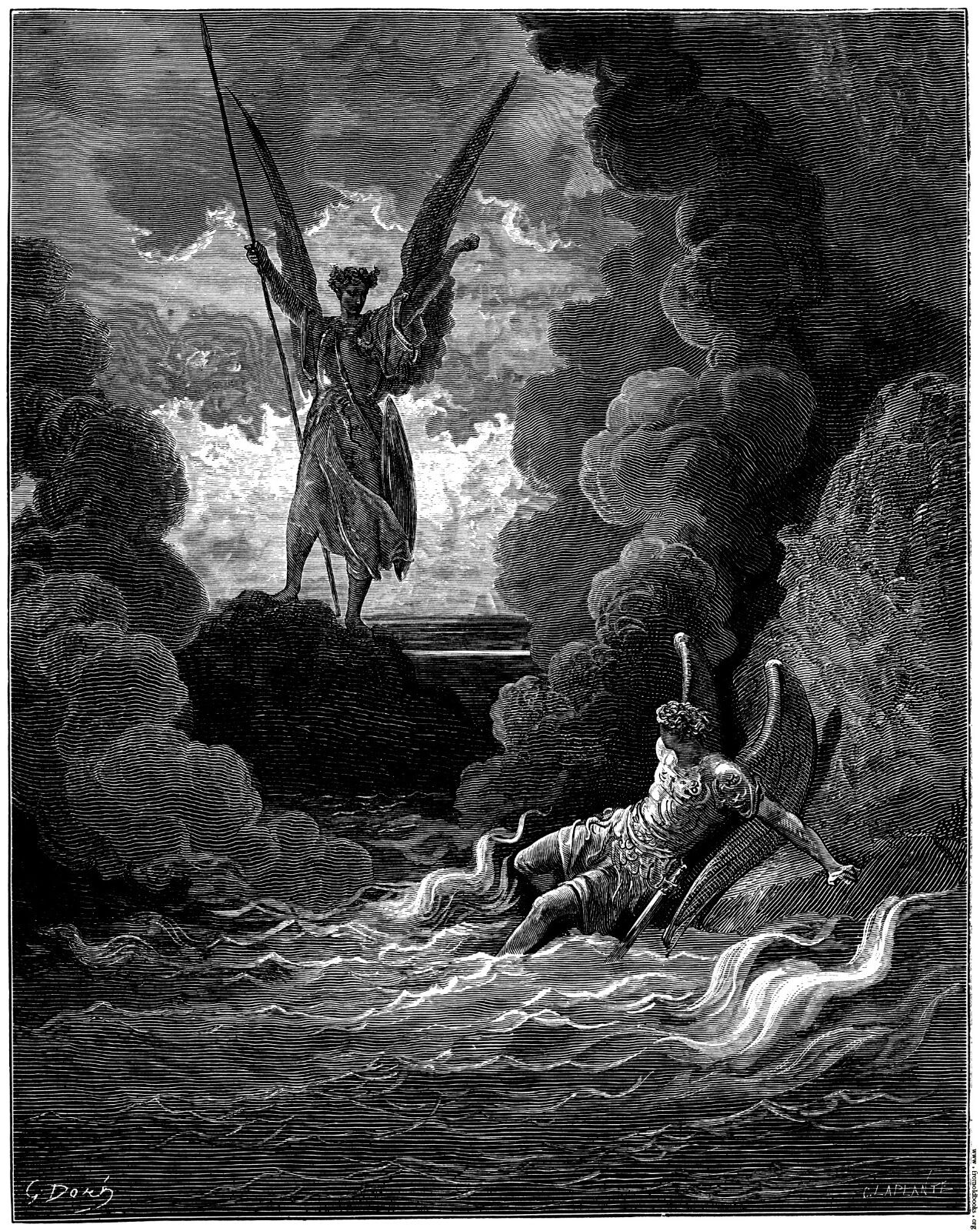

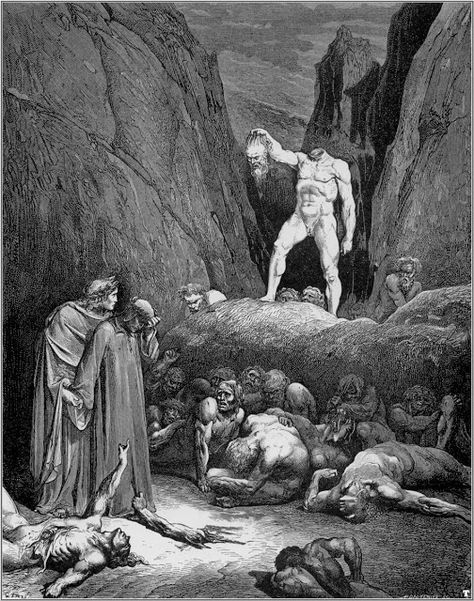

Este es un adelanto de mi nueva novela, Todos los demonios están aquí, que se publica en septiembre: un intento de jugar a Stephen King pero en clave argenta, con un subtexto dantesco y el telón de fondo de los meses que condujeron al estallido de 2001. Es la historia de un psiquiatra que, acosado por las crisis personales y la del país que lo contiene, acepta la oferta fáustica de dirigir un hospital que quizás no sea lo que se supone que es. Ojalá les guste.

CAPÍTULO UNO

Bailando en el Alvear

1.

La ambulancia circulaba sin hacer escándalo, pero estaba de servicio. En su vientre viajaban tres personas: dos paramédicos y un hombre con ojales en manos y pies.

Para vencer su agitación, los paramédicos lo habían atado a la camilla.

2.

El conductor de la ambulancia —una Transit del '99 que acumulaba muchos kilómetros— se llamaba Atilio. Nombre que odiaba, por culpa de su padre: un policía de temperamento volcánico, que lo usó primero y se lo legó arruinado. Cuando entró al SAME, Atilio mintió a los colegas y dijo que en el barrio lo llamaban Indio. La calva y las gafas negras, aseguró, lo asemejaban a un cantante de rock. Pero los colegas no vieron el parecido y Atilio perdió quorum. Hasta que a alguien se le ocurrió decirle Bangkok y el mote quedó.

Atilio Jr. lo adoptó con hidalguía. Bangkok sonaba a conductor salvaje.

Al volante de la ambulancia, Bangkok se lo permitía todo. Rompía las reglas compulsivamente, como el crío que no puede parar de explotar sus granos: lo que se hace aun a conciencia de que no se debería. Pero aquella mañana —viernes 5 de octubre—, decidió ignorar sus costumbres y descartar la ruta habitual. De ese modo el viaje sería más largo, pero mejor. Buenos Aires estaba a punto caramelo: la temporada en que las mujeres archivan abrigos y acortan faldas. ¿Qué sentido tenía apurarse, cuando transportaba a la víctima de un mal irreversible?

La radio aturdía. Bangkok sintonizaba la misma emisora desde el '88: Rock & Pop. "¿La época de Lalo y Douglas? A-lu-ci-nan-te", decía cuando cuestionaban su fidelidad. Lo que nadie le negaba era su eficacia. De la oferta disponible, no había señal que enmascarase mejor los ruidos de la ambulancia.

Estaba acostumbrado a los gritos. Sus pasajeros aullaban a causa del dolor, y también de miedo y soledad; todos temían que ese cubo de metal preanunciase la caja que los aprisionaría al final del camino.

Pero nunca había oído a nadie como aquel paciente.

Ni siquiera sonaba humano. Le recordaba su infancia: aquellos años durante los cuales Atilio Jr. (Tilito, para su madre) había vivido en el campo, a tiro de piedra de General Roca.

El hombre de los ojales aullaba como cerdo que se desangra.

3.

Al pasar por el Congreso (la ausencia de la Carpa Blanca lo sorprendió; después de tanto tiempo clavada ahí, la había asimilado al paisaje), Bangkok bajó el volumen. Ya no era necesario enmascarar nada.

—¿Qué pasó? —preguntó a los gritos, apuntando al ventiluz—. ¿Encontraron la perilla para mutearlo?

—Nah —dijo el Oso. Era el paramédico que reemplazaba al Perla, el mejor amigo de Bangkok. El turro seguía de licencia—. Fue la pichicata. Tardó en hacer efecto. Por eso le dimos tres. ¡No le quedó fuerza ni para cerrar los ojos!

Carcajada. Su compañero le hacía eco.

Cuando reían juntos parecían esos cretinos de los dibujitos.

4.

El otro paramédico (Rufino, que a diferencia de sus colegas leía un libro de tanto en tanto) rebautizaba a la gente para divertirse. Cuando lidiaba con los pacientes que recogía, se mostraba tierno. Tranquilo papito, tranquila mamita. Una vez que la medicina hacía efecto, les inventaba un alias. Que por lo general era macabro, el humor que cultivan los que se tutean con la muerte.

En ese caso Rufino no dudó. La criatura atada a la camilla se convirtió en el Estigmático.

Las razones saltaban a la vista.

5.

Tenía la delgadez de un sobreviviente de Auschwitz. Su ropa la disimulaba un poco: camisa grande, chaleco de lana, jean grueso de Ángelo Paolo. A diferencia de los concentrados en campos, llevaba el pelo largo y una barba salpicada de cosas que Rufino prefería no identificar.

La mugre percudía la piel de su rostro. Ojos rojos, profusión de derrames. Parecía un émulo de Juan el Bautista, de esos que se mudan al desierto y se alimentan a base de insectos. Esta vez el profeta había optado por un desierto horizontal, en el corazón de la ciudad: apartamento de tres ambientes, cuarto piso en San Telmo, Defensa al 600.

Según los vecinos, el departamento había estado vacío y a oscuras desde el origen de los tiempos. En los años que llevaban allí, no habían visto a nadie que entrase o saliese, ni oído nada que sugiriese ocupación.

Ese día los gritos habían arrancado con las primeras luces.

La voz no amainó con el tronar de las hachas; ni tampoco ante la invasión de los bomberos. El pobre loco pensó que querían matarlo o algo así, y se le ocurrió resistirse. Le cayó encima media tonelada de carne argentina, en montonera: Rufino, el Oso y cuatro bomberos.

Por suerte para el Estigmático, la violencia estaba a punto de acabar. Bangkok lo había confirmado, llamada mediante: llegarían al Alvear —con AC/DC moliendo parlantes, estaba en vena de Back in Black— en el mejor de los horarios.

Durante ese turno, la guardia estaba a cargo del Loco Pons.

6.

El Loco Pons trabajaba en el Alvear desde junio del '91. Muchos recordaban la fecha, porque el hospital no era de prodigar lindos recuerdos. En aquel entonces —le había bastado una semana, nomás— Pons se metió al personal en el bolsillo. Pero no se lo había comprado con su simpatía. Cuando Pons operaba en modo normal, sus características eran las de un tímido, o al menos de un introvertido. Su popularidad se debía a otras causas, de las cuales una era insólita.

Para empezar, Pons trataba al director Taber con la misma cortesía que a la gente de Maestranza. Eso lo diferenciaba de otros médicos (por ejemplo de Martínez, su superior inmediato), que en general hacían valer sus galones.

Su sonrisa también ayudaba. Aunque la imagen que devolvían los espejos no era la de Brad Pitt,

demasiado morocho, diría mi padre

se sabía un hombre atractivo. Pero el personal femenino valoraba en él otras virtudes. Pons era culto, amable y nunca había intentado acostarse con una mujer que no fuese la suya. En el contexto del hospital —del Alvear y de cualquier otro—, eso lo convertía en rara avis.

La razón por la cual lo adoraban era, sin embargo, otra.

Cuando el doc Pons estaba en modo histriónico, su humor le cambiaba el signo al día más negro.

A menudo le pedían: Déle, doctor, haga de Popescu. Cada vez que interpretaba a un psiquiatra rumano, el personal detenía su tarea para verlo. Había llegado al extremo de fabricar un distintivo —Gyula Popescu, Universitatea din Bucuresti—, para disimular el DOCTOR T. PONS bordado en el pecho del delantal. Completaban la caracterización unos toques menores, pero efectivos: el pelo alborotado, las mangas recogidas y unos anteojos de su abuela que, de tan viejos, se veían modernos.

En otras ocasiones se quitaba la bata para fingirse un loco más. Cuando esto ocurría, acudía a la guardia un público numeroso. Llegaban de los servicios más remotos del hospital; para fastidio de Martínez, a quien nadie obedecía al ritmo que ansiaba, esas masas aparecían en tiempo récord.

Pons no tenía libreto. Su modus operandi era improvisatorio. No obstante, había dado con personajes que se volvieron recurrentes, al punto de recibir nombres propios.

Estaba Conchita, que tenía Tourette y actuaba como un tipo normal hasta que incurría en el mismo exabrupto (¡CONCHA PUTA!), cada vez que el lenguaje en danza admitía una lectura sexual.

Estaba Pirelli, il Commendatore, que sólo se expresaba en el estilo de una opereta y, en consecuencia, cantaba en vez de hablar.

Y también Bambam, que era un oyente atento y poseía una gestualidad marcada, pero nunca decía más que esto, con gran variedad de modulaciones:

—Bam... B-ba-a-m...

Para Pons eran bromas a medias, porque lo ayudaban a conectar con el paciente. En presencia de alguien que parecía estar peor que él, los psicóticos se aflojaban. Pero el Turco de Maestranza, que siempre se le arrimaba, reía como hiena e interfería con su concentración.

Con mi proceso, decía Pons. Como si fuese un actor de verdad.

7.

Esa mañana de octubre se cumplían tres meses desde la última vez que Popescu recibió a un paciente; noventa y cuatro días, desde la última vez que Pirelli cambió la letra de un vals de Die Fledermaus; y ciento uno desde la última vez que Bambam tropezó en el pasillo. Desde entonces, el histrionismo había cedido lugar a un cabreo constante. El personal ya se había resignado a no decirle nada, a no ser que fuese indispensable. En su presencia, todos se movían con pies de plomo. Temerosos de perder una oreja a causa de un mordisco.

Ni siquiera lo llamaban como antes: Loco Pons, o Loco Doc, o Doc Locus, en su mismísima cara. Enfermeras y ordenanzas comenzaron a referirse a él de otro modo. Cuchicheando en los pasillos, cuando pensaban que no podía oírlos.

Lo llamaban el Príncipe de las Tinieblas.

8.

La guardia del Alvear se parecía a la de cualquier hospital. Paredes pintadas de un color deprimente. Leyendas plasmadas con birome, o grabadas con objetos que calaban hasta el yeso. (Dicen que soy aburrido... y tienen razón. Vamos los bandas. Morite Cavallo voz de tonete.) La única variante la ofrecían los posters que oficiaban de decoración, consagrados a campañas sanitarias. (La salud, rezaba uno, empieza en casa.) Para los pacientes —en la doble acepción del término— había sillas de plástico. En el aire flotaba un aroma previsible, mezcla de alcohol, desinfectante floral y un sudor que ni siquiera era fresco.

Pons estaba ahí porque, terminadas sus rondas, solía echar un vistazo a lo que llamaba "la clientela". Eso le confería un horizonte de previsibilidad, respecto de la atención que habría de prestar.

Entre los que esperaban divisó a un par de conocidos. Villalta era paranoico y lo visitaba casi a diario. Pita se había drogado tanto que sentía bichos corriendo por su piel —a veces decía que eran pulgas; otras, las peores, pretendía que eran hormigas soldado—, que nadie podía quitar porque sólo existían en su mente. En el '99 se había rociado un brazo con kerosene y encendido un fósforo. Una vez curado, las marabunta volvieron a "atacarlo".

Pons tenía entre manos órdenes y casos clínicos (que Rosa ya había organizado; algo que no hacía para otros médicos, salvo que mediase mandato expreso), cuando irrumpió Rufino. Empujaba la camilla del Estigmático. La criatura se veía contenida, pero seguía atada. Detrás suyo venía un viejo muy bien vestido. Pons asumió que era el padre del paciente.

El recién llegado llamó la atención de todos. Su triste figura —brazos de alambre, patas de tero— inspiraba compasión hasta en el suspicaz de Villalta.

El Estigmático vestía ropa invernal. Debe tener una sputza bárbara, se dijo Pons. Era un claro signo de enajenación. No constaba en ningún libro, se lo había enseñado la experiencia: cuando alguien se quiebra mentalmente, su termostato deja de funcionar. ¿Cuántos locos en remerita llegaban al hospital con la piel escarchada?

Rufino dejó la camilla y se acercó al mostrador. Era un personaje, ese paramédico: teñido de rubio, siempre dispuesto al cachondeo. Una vez lo había sorprendido con una novelita en el bolsillo.

¿Ed McBain? ¿John D. MacDonald?

Pons le había preguntado si era fan de los policiales. Rufino pretendió que sí, pero confesó que prefería las novelas de amor lésbico.

—Pizzería La Gioconda, bongiorno —dijo entonces. Rufino había dado el equivalente a la vuelta al mundo en ambulancia, a esa altura lo había visto todo—. ¿Usté pidió un calzone al camembert?

—¿Es para tanto?

—¿Qué se cree, que estas lágrimas son de emoción?

Pons echó otro vistazo al recién llegado. Balbuceaba, su angustia era palpable. Pero el viejo no le prestaba atención. Se había sentado en una de las sillas, con las manos sobre el pomo del bastón: todo un dandy. Incapaz de tocar a su hijo o aunque más no fuese de consolarlo. Conocía tanta gente así...

Son los primeros en sorprenderse, cuando sus hijos se brotan. Como si uno fuese a enloquecer porque sí.

—¿Qué le diste?

—De todo —dijo Rufino—. Porción y yapa. Parece un palito, pero tiene fuerza. Creamé, dotor: ¡nunca vi nada igual!

—Tomá, Rosa —pidió Pons, entregando los papeles.

La enfermera no dijo ni mu. Comprendía lo que Pons quería intentar, aquello a lo que no jugaba desde hacía tiempo.

Tanto no, che. Tres meses, nomás.

Se quitó el delantal y la corbata. Y abrochó el botón del cuello.

Rufino se acodó sobre el mostrador. Conocía la rutina, no quería perdérsela.

Pons se acercó a la camilla y desprendió las trabas. El Estigmático quedó libre, pero no se movió. Para sugerir que se sentase, Pons dio golpes en el borde de la camilla. Y le cedió espacio, retrocediendo para sentarse en una silla.

Al Estigmático le costó levantarse. Villalta también se paró, con intención de ayudar; Pons lo frenó con una mano alzada.

Ganar la vertical fue una victoria. Con algo parecido a una sonrisa, el Estigmático buscó los ojos de su libertador. Pons alzó el arco de las cejas y sonrió también. Lo de las cejas era esencial. Así arqueadas expresaban algo más que simpatía: transmitían candor, como se lo habían enseñado El Gordo y el Flaco.

Sin dejar de calibrarlo, el Estigmático balbuceó otra vez. Pons aprovechó la oportunidad. Se inclinó hacia adelante (un gesto que comunicaba su intención de involucrarse) y habló así:

—Perdón, ¿cómo dijo?

El Estigmático se quedó mudo, pero siguió mirándolo.

—Soy duro de oídos —insistió Pons.

El loco consideró la oferta. Su cara era un signo de pregunta. Pons resistió el escrutinio, persistiendo en el gesto beatífico.

Que al final dio resultado, porque el Estigmático acercó la cabeza y dijo algo.

—...puerta.

Eso es lo que Pons entendió. El principio de la frase se le perdió, sellado dentro de una burbuja de saliva.

—¿Qué cosa, de la puerta? Ya le dije. ¡Soy medio sordo!

El Estigmático sacó a relucir la cruz que llevaba al cuello —lo único que brillaba, en su persona— y tiró de la cadena con fuerza. Pero Pons no pensaba en potenciales raspones. Estaba concentrado en las palabras, que al fin entendió:

—¡...N-n-no abra esa puerta!

9.

Preguntar de qué puerta hablaba no era recomendable. Había que aplacar la ansiedad, ya llegaría el momento de abordar su delirio. Por eso privilegió la acción. Se levantó para compartir la camilla, sentándose a la izquierda del Estigmático.

Había dado un paso apenas, cuando recordó el chiste sobre el calzone.

El Estigmático apestaba. Ya era tarde para echarse atrás.

Olía a podredumbre. Y también a algo más.

El olor que había envuelto al padre de Pons, mientras agonizaba.

Postrado por un cáncer de páncreas, Gregorio Pons se había extinguido durante una duermevela. Cada vez que orillaba la lucidez se angustiaba y Pons hijo llamaba a la enfermera, en demanda de morfina.

Gregorio olía a materia en descomposición. El aire que exhalaba era rancio. Sin embargo la nube tóxica que lo envolvía tenía un componente extra, que se acentuaba cuando volvía en sí. Al recordar su circunstancia, Gregorio se agitaba. Trataba de mover los brazos, que le habían atado para que no tironease de cables y cánulas. Esa restricción lo sublevaba más. Porque entendía que su cita con la muerte era inminente; y desesperaba, transpirando un líquido ácido y penetrante.

A eso había olido su padre, en la agonía. A pánico.

Pons entreabrió la boca, para respirar por allí y evitar que el hedor se atascase en su nariz. Por el rabillo vio que el viejo, el padre del Estigmático, lo miraba. Pero Pons no quiso incluirlo en el asunto, no todavía.

—No abra. Esa puerta. ¡No la abra! —seguía diciendo el Estigmático. Hablaba por el costado de la boca, como si el consejo fuese un secreto. ¿Estaba tratando de que no lo oyese su propio padre?

Había soltado la crucecita, se frotaba las manos. Esa actividad llamó la atención de Pons, que vio las heridas por vez primera.

Tenía llagas en palma y dorso de ambas manos. No, no eran llagas sino algo más: ¿cicatrices a medio sanar? Parte del tejido estaba al rojo vivo, seguro que se rascaba y arrancaba las costras. Dada la mugre que lo envolvía, la ausencia de pus era un milagro.

Echó un vistazo a sus pies. No pudo certificar si estaba herido ahí también, calzaba zapatos sin cordones. Pero si era un fanático religioso, habría cuidado el detalle. Las llagas de las manos parecían estigmas, a imitación de las heridas en las extremidades de Cristo.

Pensó en abortar la farsa: lo prioritario era la curación de la carne. Pero al alzar la vista descubrió que el público, su público, se había congregado. El Turco no llegaba aún. Pero vio a Anita la cocinera y a Hilda, su sobrina; a Mirta la del kiosko; a Malthus, el farmacéutico. El Estigmático lo miraba con una expresión similar, aquella de quien ansía que el espectáculo siga.

—Esmérense en entrar por la puerta angosta —dijo Pons citando a Lucas el evangelista—. Yo les digo, muchos querrán entrar y no podrán. Cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta...

El Estigmático soltó algo que en un hombre común habría sido carcajada. Sus ojos brillaban, se sentía comprendido.

Pons registró una mano sobre su rodilla y se negó a mirar. No quería ver lo que hacía esa mugre al contacto con su pantalón.

Ayer mismo le habría dicho: La manito en el bolsillo. Que yo no soy su amigo, soy su médico. Pero ese día no dijo nada. Tal vez porque, por primera vez en años, había pasado la noche en la habitación de su infancia; y al verse rodeado por la vieja parafernalia (los juguetes, el Winco, la biblioteca que era su orgullo), había respirado algo tóxico durante el sueño. Resabios de su inocencia original, que flotaba en el ambiente entre partículas de pequeñez atómica. Moléculas de deseo. (Que nadie había aislado en laboratorio, pero existían: ¿o no era material, acaso, todo lo que valía la pena?) Los restos de la energía que lo impulsó de adolescente —el deseo de servir, de salvar— contaminaban el lugar con una radiación que no se había disipado.

—En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo —dijo Pons, hendiendo el aire con la mano.

El Estigmático se persignó.

—Digamé sus pecados, mi amigo —siguió Pons—. Que a eso vino, ¿o no? ...Pero espere. Mejor vamos adentro, ¿le parece? ¡Donde no nos molesten!

Laurita ya estaba ahí, junto a la puerta. La jeringa abultaba en su bolsillo. Rosa le había avisado, sabía su rutina de memoria. Los loquitos con delirio místico caían siempre en el lazo. El cebo era simple: el cuello de la camisa abotonado, las citas evangélicas, la languidez que Pons fingía bien. (Había tenido los mejores maestros.) Aquel era otro de sus personajes, uno de los primeros que había creado: el padre Pons, un santo varón que todo lo toleraba, hasta un punto en que la paciencia se confundía con masoquismo.

Se puso de pie. El Estigmático lo imitó, con un tambaleo inevitable.

—Con permiso —dijo Pons.

El padre del loco se lo concedió, con un gesto silente.

Ni siquiera amaga acompañarlo. Qué manera de lavarse las manos.

Laurita abrió la puerta que comunicaba con los consultorios. Pons temía que el loco se negase a cruzarla. En ese caso lo reduciría con la ayuda de Rosa y de Rufino; se echarían encima del cuerpo hediondo, mientras Laurita le aplicaba la inyección.

Pero el Estigmático pasó, muy tranquilo.

Aquella no era la puerta que lo angustiaba.

10.

Pons estaba separado desde el 5 de julio. Que había sido un jueves destemplado, para hacer juego con su alma. Convencido de que merecía bientratarse, se alojó en el Alvear. (El hotel tradicional se llamaba igual que el hospital, la ironía no se le escapó.) Empezó a beber en el bar de la planta baja, usando un libro como pantalla; y siguió en la habitación, cortesía del minibar. Antes de subir pidió en Recepción que lo despertasen a las siete. Sabía que, de no mediar esa precaución, se quedaría dormido.

El final del matrimonio Pons había sido una sorpresa. Sólo algunos de sus conocidos —la inmensa minoría— dijeron haberlo anticipado. Las diferencias entre Pons y Nora eran demasiadas: de edad, de formación, de sensibilidad. Tarde o temprano su equilibrio inestable debía romperse, dando paso a la entropía; el caos que todo lo devora. (Durante semanas, el libro más mentado por los agoreros había sido un delgado volumen de García Márquez.) Pero la mayoría recibió la noticia como un brisa helada. Pons y Nora se llevaban de maravillas, eran un encanto juntos. ¡Todo el mundo apostaba a que durarían para siempre!

El primero entre los desconcertados fue Pons. No había sabido anticipar la crisis, llegó al estallido con los ojos vendados. (Era un profesional de la salud mental, se dedicaba a las patologías de la conducta: ¿cómo no había advertido lo que se cocía en sus narices?) Amaneció un día creyendo que todo estaba como siempre: Nora y él eran la sociedad ideal, amantes y compinches, siempre tirando para el mismo lado; entonces descubrió que nada de eso era real. Nora lo había abrumado con reclamos, puso sobre el tapete la idea de separarse. No había sido tajante, planteó el camino intermedio de vivir en casas separadas, a lo Mia y Woody. Pons manifestó su escepticismo. Todo el mundo sabía cómo había terminado aquel experimento.

Su hijo Iván no le formuló reproches. Quizás porque lo percibía desencajado: eso de vivir a los saltos, entre hoteles varios y casas de amigos, le había cobrado un precio inocultable. Aun así Pons no se engañaba. Tan pronto recuperase la vertical, Iván alzaría el escudo del protector-de-madre-divorciada y empezaría a los sablazos.

La decisión de volver a la casa familiar había sido un acto responsable. Ahora que pagaba el geriátrico de Marta, el colegio y la cuota de alimentos, su presupuesto no daba para un alquiler. Y con la crisis, no existía la menor posibilidad de trabajar más o mejor. Ni siquiera tenía la suma que la firma del contrato requería: para comisiones, depósito y esas cosas hacía falta un dineral.

Vender la casa paterna tampoco era opción. Había que hacer trámites, negociar con una inmobiliaria, poner avisos. ¿Y a quién se la iba a vender, en un mercado inundado por seudo-billetes: patacones, LECOPs y entelequias por el estilo?

El alivio que esperaba sentir al instalarse (Vuelvo vencido / A la casita de mis viejos) no había llegado. Era verdad que estaba solo, podía hacer y deshacer a voluntad: Gregorio había muerto en junio del '96, Marta no regresaría. Su depresión era un pozo insondable del que ninguna química la rescataba.

Aunque la habitación de su infancia constituía una excepción (todavía lo protegía, como antaño), el resto de la casa le recordaba lo que quería dejar atrás. Empezando por el fervor de su madre, que en su ausencia había devenido manía y, finalmente, enfermedad. El lugar parecía un convento, antes que una casa: lleno de crucifijos, virgencitas, rosarios y cuadros de inspiración confesional. Si hasta olía a incienso, que había percudido cortinas y sillones.

Lo primero que hizo cuando se mudó fue meter el merchandising sacro en una caja de cartón. (Jabón Ala, tan superior, como en la propaganda con Julián Weich.) Su intención era tirarlo todo a la mierda. Pero el cubo lleno hasta el tope le inspiró una sonrisa. Parecía un Kit para el Exorcista Profesional. Y por eso puso la caja encima del armario, en la pieza de sus viejos. Podía serle útil para su interpretación del padre Pons.

Otros rasgos de la casa no eran tan fáciles de desmontar.

A pesar de la parafernalia sacra, seguía siendo un monumento a la maldad de su padre.

11.

Bajo el ala de Pons, el Estigmático fue un corderito. Ni siquiera protestó por la inyección, que le dio en persona para simplificar el trámite.

—El cuerpo de Cristo —dijo, levantando la jeringa.

—Amén —replicó el loco.

El milagro se produjo con velocidad eléctrica. Al pasar un algodón por el punto del pinchazo, Pons registró que los músculos —los mismos que se le habían resistido un instante atrás— empezaban a aflojarse.

—Oremos —dijo Pons.

El Estigmático cerró los ojos. Pons hizo presión con ambas manos, para forzarlo a tenderse sobre la camilla. Y el loco lo dejó hacer.

No tardó en empezar a roncar. Pons le quitó un zapato, preparándose para lo peor,

gusanos, gangrena

pero no fue para tanto. Lo que había debajo era otra llaga/herida, igual a aquellas de las manos. Tanto en el empeine como en la planta del pie. Si se había perforado como hacen los filipinos en Semana Santa, ya estaba casi cicatrizado.

Pidió a Laurita que llamase a Castro, para que diese una segunda opinión. No hacía falta, pero Castro era un fan de las cosas raras. Siempre que se encontraban le contaba una nueva. El hombre que había llegado con los ojos colgando, fuera de las órbitas. Aquel que se había arrancado las uñas y armado con ellas una florcita.

Castro apreciaría al Estigmático. Y de allí en más le debería un favor. Que en el hospital cotizaban, entre los médicos, a valor dólar.

Pons estaba otra vez afuera, llenando la ficha, cuando la voz lo tocó.

—¡Fue usted muy amable!

Sonaba gentil. Lo cual era una proeza, a juzgar por el acento teutónico.

Pons entendió que se trataba del padre del Estigmático, pero siguió escribiendo.

Lo que hice es lo que vos tendrías que hacer, pensó. Su birome buscaba la línea de puntos perdida. Abrir los brazos. Ponerte a la altura del otro. Mirarlo a los ojos, contenerlo. Pero claro, vos sos de la generación de mi viejo. A ustedes no se les cae un gesto tierno ni aunque les tuesten las bolas.

A pesar del desplante, el viejo no se arredró.

—La forma en que manejó la situación. Fue muy... sagaz. No es habitual ver algo así —prosiguió—. Por lo gueneral —porque no dijo general, dijo gueneral—, el trato es inhumano. El enfermo como número, o síntoma af-strac-to. Pero usted...

El viejo olía bien. Eso ayudó a que Pons reconsiderase su disposición. Pero además era agradecido, algo inusual entre los parientes de los chiflados. La gente no estima a los médicos que, más que curar, dopan.

—No soy siempre así de comprensivo — dijo Pons—. Hoy tengo un buen día, nomás.

—Un buen día puede marcar la diferencia.

Pons soltó la birome y dijo:

—Un buen día no alcanza para nada.

El viejo sonrió. Tenía los ojos más celestes que hubiese visto. Casi transparentes. Pons se esmeró en recordar de qué estaba hablando.

—¡...Un día es una gota en el mar! —insistió—. Lo normal son los días de mierda. Que en este lugar se apilan, unos encima de otros. Y embrutecen. Sacan callos en el alma. ¿Tiene alguna idea, usted, de las cosas que vemos acá adentro?

El viejo siguió sonriendo pero entrecerró los ojos. Pons lo atribuyó a la tontería que acababa de decir. Prácticamente había confesado que, tan pronto se fuese, volvería a tratar a su hijo como el despojo que era.

—Pero no se preocupe —se atajó—. Está toooodo controlado. ¡Duerme como un bebé! Ahora, si me disculpa...

Apenas encaró para el consultorio, Castro le salió al cruce. Para enseñarle la barbaridad que había hecho.

12.

Castro amaba a Pons, a quien consideraba su socio dentro del Alvear. De todo el plantel médico, eran los únicos que hacían gala de humor. Que, dadas las características del hospital, no podía sino ser retorcido. Aun así, una cosa era hacerse el loco ante los locos, o sacarle el jugo a los casos insólitos. (¿El más reciente? Un viejo que se había untado con La Gotita y pegado billetes —patacones, bah: ¡plata trucha!— en todo su cuerpo. Se llamaba José Piriz pero Castro lo bautizó José Crisis.) Y otra cosa distinta, muy distinta, era hacer lo que Castro había hecho con el Estigmático.

—¡Vení, mirá! —le dijo a Pons. Apoyó una mano en la base de su columna, lo empujaba en dirección a la camilla. Las manos de Castro eran peludas y de dedos cortos, manos de matón de la mafia—. Soy mago, ahora. ¡Ta daaaa...!

—Ah, pero vos sos una besss-tia...

El Estigmático dormía, ajeno a lo que Castro había perpetrado.

El pie izquierdo del loco estaba atravesado por un bajalenguas. Que entraba por el empeine y salía por la planta... o viceversa.

—Se le va a infectar —dijo Pons.

—No, no, ¡mirá! —dijo Castro. Y agarró un extremo del bajalenguas.

Salió limpio. Ni una mancha de sangre. Las heridas tampoco supuraban. Lo cual sólo podía significar...

—Son heridas viejas. Cauterizadas —dijo Castro—. Las de las manos son iguales. ¿Querés probar?

Pons lo pensó un segundo, a su pesar.

—¡...No! ¿Tas en pedo?

—Lo de afuera son costritas, nomás. Seguro que se rasca y se lastima, el muy animal. ¿Me sacás una foto?

Castro le imponía su camarita.

Si las heridas estaban cauterizadas, creando un ojal en la carne, debían haber sido hechas con un hierro al rojo. ¿Quién podía soportar tortura semejante cuatro veces? Nadie estaba en condiciones de autoinfligirse un dolor así.

El Estigmático había sido víctima de tormentos. Y alguien tenía que estar al tanto... o incluso, ser responsable.

Nazi hijo de puta, se dijo Pons, pensando en el viejo. Muy amable, muy gentil, pero... ¿Se referiría a esa puerta, el pobre flaco: a la del sótano, o lo que fuere, donde su padre lo torturaba?

Pons devolvió la cámara y salió disparado.

El viejo no estaba a la vista. Tampoco afuera del edificio.

Revisó el baño de la recepción, con el mismo resultado. Al salir se topó con Rufino. El paramédico había vuelto con Toronjo, uno de los locos del elenco rotativo.

—Lo encontré en la calle —se justificó Rufino, que temía un reproche.

Pero Pons no estaba interesado en Toronjo.

—¿No lo viste al viejo?

—¿Qué viejo?

—El padre del loco que trajiste antes.

— Traigo locos todo el puto tiem...

—¡... Ese que hablaba de la puerta, la puerta!

—Ah sí. ¡Pero estaba solo, el flaco!

—¿...Cómo, solo?

—Lo levantamos por una denuncia, en un conventillo de San Telmo. No había nadie con él. ¡Yo no vi a ningún viejo!

Rosa dijo lo mismo. Y Laurita también.

Le preguntó hasta al Turco. Que al verlo energizado, aprovechó y le dijo:

—¿Y, maestro? ¿Cuándo vuelve Popescu?

13.

Los bomberos no encontraron documentación en el departamento. Tampoco agendas o celulares, que remitiesen a alguien que diese fe de la identidad del Estigmático. Ni posesiones que pudiesen atribuírsele y ser revisadas: por ejemplo muebles o ropa. (Según Rufino, el lugar parecía abandonado. En la cocina no había ni heladera. En el baño, no quedaba del bidet más que un agujero en el piso. Lo que sí había por todas partes era una mugre grossa. Y juguetes viejos. Rufino había visto un triciclo de metal, desprovisto de sus cubiertas, que se imaginó revendiendo como antigüedad en San Telmo.)

Hasta que le tomasen las huellas digitales y el sistema escupiese un resultado, el Estigmático seguiría siendo un NN.

Horas más tarde, mientras ultimaba los trámites que cerraban su turno, Pons se lo preguntaba todavía.

Si el alemán no era el padre de este tipo, ¿quién mierda era? ¿Qué hacía en el hospital, que dista de ser un mojón turístico?

Salió del Alvear pero, en vez de apretar el paso, se detuvo en la vereda.

Lo pensó dos veces para no emprender el rumbo equivocado.

Desde la separación, Pons había perdido el norte.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí