¿TENÉS CON QUIÉN BAILAR?

Los invito a gozar con una de las más bellas y divertidas historietas que existen

Muchos contamos con obras de arte a las que regresamos una y otra vez en busca de solaz, o cuando necesitamos bajarnos del mundo por un rato. Hay quienes escuchan a Mozart, a Coltrane o a Joni Mitchell. Alguna gente se pierde entre los puntos que pintó Seurat o en las tres dimensiones que aparecen al contemplar un Pollock. Otros revisitan películas como quienes vuelven a una casa donde fueron felices, y de la que conocen cada recoveco: tal vez El mago de Oz, o Casablanca, o Blade Runner. (Un film ingresa en esta categoría cuando te descubrís en condiciones de repetir cada diálogo, en sincronía con los personajes.) También están los que aman releer textos exquisitos, que aun siendo familiares revelan nuevos sentidos con cada sobrevuelo: por ejemplo un Shakespeare, o un Salinger, o cierto cuento de Walsh.

Yo me anotaría en cualquiera de estas variantes, porque todas me vienen bien: me han prestado grandes servicios y cuento con que vuelvan a hacerlo. Pero si me preguntasen qué elegiría hoy, en estos días de tanta bajeza humana, no dudaría. Me metería de cabeza en una de las obras más brillantes que produjo el arte de la historieta. Y no, no voy a referirme a ninguno de los títulos que están pensando. Hablo de una tira protagonizada por un pendejo quilombero y su tigre de peluche, que muy pocos conocen en este país: Calvin & Hobbes, de Bill Watterson.

Durante el siglo XX, cuando el periodismo era sinónimo de diario impreso, hubo una serie de cómics popularísimos que parecían apuntar a un público infantil pero, por su nivel artístico y su profundidad, encantaban a los adultos por igual. Títulos como Little Nemo In Slumberland, de Winsor McCay, y Krazy Kat, de George Herriman, que deslumbraron desde alguno de los periódicos de William Randolph Hearst; o Peanuts de Charles M. Schulz —la historieta de Snoopy y Charlie Brown—, que se publicó entre 1950 y el año 2000. Calvin & Hobbes trabaja en esa línea, que parece simple en términos gráficos y de anécdota pero que, ya desde el título, anuncia que viene con intenciones raras bajo el poncho. No cualquiera bautiza a sus personajes con el nombre de un teólogo inflexible del siglo XVI —Juan Calvino, aquel que creía que "el corazón humano es una constante factoría de ídolos"— y de un filósofo del siglo XVII, Thomas Hobbes, que no tenía una opinión muy auspiciosa de la especie humana.

Calvin es un niño de seis años, de pelos parados e imaginación desbordante, que no termina de encajar nunca en el marco de las instituciones donde debería prosperar —la familia, la escuela— y por eso vive cuestionando su funcionamiento, cuando no torpedeándolo. La única relación satisfactoria que tiene es la que desarrolla con su amigo imaginario, personificado por un tigre llamado Hobbes. Para el resto del mundo (sus padres, su niñera), Hobbes es un animal de peluche. Pero para Calvin es un tigre de verdad, con quien dialoga, juega, compite y, de ser imprescindible, pelea. Esta relación es el corazón de la historia, que a veces adopta características de buddy movie —esas películas con personajes que parecen antitéticos y terminan siendo amigos—, en otras se arrima a territorios del absurdo beckettiano, con Calvin y Hobbes como versiones extra small de Vladimir y Estragón, y a menudo culmina en diálogos reflexivos, a mitad de camino entre la filosofía y la belleza pura de un poema.

Pero lo que ayuda a entrar a ese mundo donde enseguida querés quedarte a vivir, es el humor. Calvin & Hobbes es un cago de risa. Ya no recuerdo cómo la descubrí (durante algún viaje de trabajo, supongo; dentro de uno de los libros acabo de encontrar un plano de la ciudad de Taormina), pero nunca olvidaré que me ha hecho reír en voz alta muchas veces; y eso —no sonreír sino reír con ruido, con el cuerpo, aunque haya gente desconocida alrededor— es algo que ocurre raras veces cuando leemos. Ahora me viene a la mente una tira en la que Calvin le pregunta a Hobbes por qué los tigres necesitan cola. Hobbes responde que imagina que tienen colas porque se ven bien.

—¿O sea que es una especie de corbata para el culo? —replica Calvin.

—No seas vulgar. Vos estás celoso —responde Hobbes.

El planteo de la historia no puede ser más sencillo. Trata de la vida cotidiana de un crío, lo cual limita el universo a la casa, la escuela y el escenario de los juegos. Con eso tendríamos más que suficiente, porque la forma en la que enloquece a padres y maestros y a la niñita a quien ama-odia, Suzie Derkins, es desopilante.

En una ocasión despierta a su madre con un grito en plena madrugada. Ella acude a verlo, en camisón y despeinada, y Calvin le pregunta:

—¿Vos creés que el amor no es más que una reacción bioquímica diseñada para asegurarse de que los genes pasen a una nueva generación?

—Sea lo que sea —responde la madre—, es exactamente lo que evita que te estrangule en este momento.

–Cuando me tranquiliza en la madrugada mamá nunca es muy tranquilizadora —reflexiona el niño.

Una de sus formas favoritas de espantar a Suzie se repite en la cafetería de la escuela, cuando trata de darle asco inventando historias sobre lo que llevó para almorzar. En una tira ella pretende echarlo antes de que lo logre y él le dice:

—Uh, ¿qué te pasa? Mi almuerzo es un sandwich. ¿Qué tiene de asqueroso?

—Me alegro de que al menos un día al año puedas ser civilizado.

—Lo asqueroso es el postre. ¡Mirá, traje un termo lleno de flemas!

Sin embargo, lo acotado del paisaje no limita las experiencias de Calvin ni mucho menos las del lector o lectora. Dado que sus juegos favoritos incluyen la práctica del Calvinball —un partido de pelota cuya única regla es ir inventando nuevas reglas sobre la marcha—, la bajada en trineo por pendientes a velocidad de kamikaze y la escultura de terroríficos hombres de nieve (uno de ellos parece una versión 3D de El grito de Münch, al cual Calvin bautiza El tormento de la existencia sopesado contra el horror del no ser), no hay forma de aburrirse. Pero además Calvin es un fabulador, y no le alcanza con imaginar que el único compañero digno de su amistad es un tigre de peluche.

Cada dos por tres la tira es protagonizada por un desprendimiento de Calvin, personajes que imagina ser durante sus juegos. A veces es el astronauta Spiff (Spaceman Spiff), cuya nave suele estrellarse en planetas desconocidos, obligándolo a luchar contra los monstruos que allí moran; como imagina esas cosas en cualquier circunstancia, a menudos los monstruos son sus padres o su maestra en plena clase, lo cual culmina en caos y una nueva visita a la dirección. A veces es un detective de novela negra llamado Tracer Bullet, nacido cuando Hobbes le masacró la cabellera a tijeretazos y Calvin optó por ponerse un sombrero a lo Bogart para que sus viejos no lo colgasen. En otras ocasiones es un superhéroe de capa y máscara, Stupendous Man, con su propia galería de villanas: Maestra Quejosa (Crab Teacher), Niña Molesta (Annoying Girl: Suzie, por supuesto) y Mom-Lady (su mamá), cuyo poder es un rayo que le sale de los ojos y lo compele a obedecer "sus nefastos deseos".

Los padres de Calvin son una pareja convencional, al punto de que ni siquiera tienen nombre. Él trabaja en una oficina, cumpliendo con una tarea de visos ingenieriles. Ella es ama de casa. En términos generales, lidian bastante bien con la inclinación al bardo de su único hijo, que se especializa en tornar difícil cada instancia cotidiana: levantarse, ir a la escuela, hacer la tarea, bañarse, comer lo que se le pone delante e irse a dormir. Y a veces consiguen sobrellevarlo con verdadera gracia. En un momento Calvin le pide a su madre una pala, argumentando que piensa irse en una expedición arqueológica, y ella le responde: "Si lo que buscás son restos fosilizados, deberías cavar en tu habitación". En otra tira Calvin le pregunta si puede aprender a tirarse en paracaídas.

—¿Por qué nos corrés hacia un tren por las vías, mejor? —le responde ella, sin mosquearse—. Sería una manera más barata de jugar con la muerte.

—Mamá es tan práctica —reflexiona Calvin, casi admirado.

En un paso de comedia recurrente, Calvin se aproxima a su padre —que intenta leer en paz— con la intención de obtener algo de su parte, para lo cual manipula unas imaginarias encuestas sobre su liderazgo.

—Malas noticias en la última medición, papá. Caíste cinco puntos. Parece que, aunque el factor reconocimiento todavía es alto, los escándalos de tu administración continúan asolándote.

—¿Escándalos? ¿Qué escándalos? —pregunta el padre, sorprendido.

—Hora-de-dormir-gate y Tarea-gate están muy presentes.

—Instancias de verdadero liderazgo –dice el padre, recuperando el dominio de sí mismo—. La historia me reivindicará.

—Me pregunto cómo se verá mi nuevo padre —cavila Calvin.

En otra tira de esa serie, Calvin vuelve a consultar sus "encuestas" y le dice que "la vasta mayoría de la población de niños de seis años cree que no estás a la altura de sus expectativas en materia de paternidad".

—¿Cuáles eran sus expectativas? —pregunta el padre.

—Que fueses algo más parecido a un cajero automático.

El crío es irreprimible, una verdadera fuerza de la naturaleza, pero nunca llega a ser odioso. Su impulso es puro id freudiano, la expresión de sus pulsiones y deseos en estado libre. Parte de ello se manifiesta como rebeldía contra todo lo que se le impone. A pesar de sus seis años, Calvin es capaz de argumentar como un sofista para defender sus posturas: cuando cuestiona a las instituciones y a sus autoridades no puede ser más convincente. Claro, a veces inventa las cosas más delirantes con tal de justificar los desastres que ha hecho o intentaba hacer. En otras ocasiones, los deseos que defiende a capa y espada son aquellos que le implantó la sociedad que tanto critica. Como buena parte de los adultos de hoy, Calvin requiere satisfacción instantánea para todo lo que se le antoja. En este caso, tratándose de un niño: llenarse de azúcar hasta reventar, mirar TV sin límites, dormir hasta tarde, comprar cuanta pelotudez se le cruce por delante. En un momento, inserta un piolín en el extremo de una salchicha, le dice a su madre que es un cartucho de dinamita y que volará todo si no le da galletitas. A menudo, sus mejores argumentos contra esta sociedad y en favor del consumismo compulsivo se mezclan, de modo no del todo conducente.

—Acá estoy —le dice en una tira a Hobbes—, esperando el ómnibus. Once años más de escuela, después la secundaria, tal vez la universidad, y entonces trabajar hasta morir. ¿Qué clase de mundo es este? ¿Sólo te dan cinco años para ser un niño? ¿Y qué pasa con la exploración, el descubrimiento y los juegos? ¡Esas cosas también son importantes!

—Bueno —dice Hobbes—, de todos modos te quedan las tardes y los fines de semana.

—Pero en esos momentos miro la tele —retruca Calvin.

La defensa de su libertad se vuelve agónica en la proximidad de las Navidades, cuando entiende que debe portarse bien para que Papa Noel no lo deje con las manos vacías. (Generalmente sucumbe a sus peores instintos, sacudiendo a Suzie con una regia bola de nieve.) Pero aún sabiéndose víctima de un chantaje emocional, no vacila en ponerle los puntos al gordo cuando lo cree necesario. En una tira le escribe una carta que resuena como un eco irónico de la postura de muchos ante el Estado.

Querido Santa, el año pasado te pedí un misil termonuclear de larga distancia. En cambio, recibí medias y una remera. Obviamente, confundiste mi pedido con el de otro. Ponete las pilas, ¿eh?

Para a continuación reflexionar en voz alta:

—Sólo porque regala cosas gratis cree que puede zafar al mando de una organización incompetente.

En ocasiones da la sensación de que Calvin ha estado mirando demasiado televisión argentina.

—El problema con el universo es que no hay una línea gratuita para quejas —le explica a Hobbes—. ¡Por eso las cosas no se arreglan! Si el universo tuviese una administración decente, podrían devolvernos el dinero cuando no estuviésemos satisfechos por completo.

—Pero este lugar es gratis —retruca Hobbes.

—Ves, ese es otro problema. Deberían cobrar un cargo de cobertura y dejar afuera a la chusma.

Como la obra fue creada a fines del siglo pasado, la televisión es una de las pasiones del crío, así como hoy lo son entre sus coetáneos la computadora y los jueguitos.

—La vida tendría que ser más como la TV —pretende mientras baja en carrito como bólido por una colina, con Hobbes a la zaga—. Todos los problemas deberían ser resueltos en 30 minutos con homilías sencillas. El sobrepeso y la higiene dental deberían ser nuestras preocupaciones centrales. Todos deberíamos tener trabajos poderosos y bien pagos y manejar autos deportivos... Las mujeres deberían vestir siempre ropa ajustada y los hombres llevar armas de gran calibre. En términos generales, la vida debería ser más glamorosa, llena de emociones y de aplauso, ¿no creés?

En ese instante saltan al vacío, y mientras se despegan del hoyo que hicieron en el suelo, Hobbes responde:

—Yo creo que mi vida ya es lo suficientemente frívola.

—Pero por supuesto, si la vida fuese así, ¿qué miraríamos en la televisión?

Hobbes es el perfecto contrapeso de Calvin. Aplomado y elegante, es un buen socio para la aventura hasta que su sensatez le indica que se aproximan a un límite. Suele desertar a tiempo cuando estima que culminará en catástrofe, como en las bajadas suicidas por la nieve. Siente debilidad por el atún y por Suzie. Ama arrollar a Calvin como un tren, cuando el niño llega de la escuela. Allí donde Calvin es pura energía, Hobbes —un felino, a fin de cuentas— adora tirarse panza arriba al sol o cerca de la chimenea. Y en cada discusión de un tópico, adopta siempre la posición más prudente, que atribuye a las ventajas que derivan del hecho de ser un tigre y por ende pertenecer a una especie superior.

—Si pudieses tener cualquier cosa que quisieses en el mundo —le pregunta Calvin una vez, mientras pasean por el bosque—, ¿qué pedirías?

—Un sandwich —dice Hobbes.

—¿Un sandwich? ¡Qué estúpido deseo! A eso le llamo falta de imaginación. Yo pediría un trillón billón de dólares, mi propio cohete espacial y un continente privado.

En el cuadro siguiente, Hobbes está comiendo un sandwich frente a un frustrado Calvin, a quien le dice:

—Yo conseguí MI deseo.

El tigre es un personaje tan perfectamente delineado que resulta fácil olvidar que carece de existencia independiente. Hay que hacer el esfuerzo de recordar que Hobbes también es Calvin, su literal alter ego. Encarna la parte del alma que permite alentar esperanzas respecto del futuro del niño, dado que Calvin le ha concedido verdadera entidad a la mejor versión de sí mismo, con la cual vive dialogando socráticamente: las conversaciones entre Calvin y Hobbes son mayéutica en acción, sobre los tópicos más variados — del arte contemporáneo al sentido de la vida.

Durante un paseo por el campo blanqueado por la nevada, Calvin dice a Hobbes:

—Esta es mi última escultura de nieve.

—¿Dónde?

—¡Todo esto!

—Pero no hiciste nada.

—Exacto. El arte ha muerto. Ya no queda nada para decir. Los estilos se agotaron y el contenido carece de sentido. El arte es inútil. Todo lo que queda es el marketing y la obra concebida como una commodity más. En consecuencia, voy a firmar este paisaje y te lo voy a vender por un millón de dólares.

El niño firma la nieve con un palito pero Hobbes se aleja, dignísimo, mientras dice:

—Lo lamento. ¡No cuaja con mis muebles!

Ante lo cual Calvin concluye:

—El problema con la vanguardia es que no se sabe quién se la está poniendo a quién.

En el medio de otra caminata por el bosque se encuentran con una montaña de mugre plástica y Calvin protesta:

—Mirá esto. ¡Algún idiota tiró basura justo acá! La gente parece olvidar que los demás también tenemos que vivir en este planeta. No entiendo por qué los humanos evolucionaron en la dirección de convertirse en criaturas tan irreflexivas y miopes.

—Bueno, no pueden seguir siendo así para siempre —comenta Hobbes.

—¿Vos creés que vamos a volvernos más inteligentes?

—Esa es una de las dos posibilidades.

—A lo mejor dejamos de crear polución antes de que sea demasiado tarde —dice Calvin, tratando de ver el vaso medio lleno.

—Contendremos la respiración hasta que eso ocurra —remata Hobbes, tratando de no pincharle el globo.

En otra escena de su relación peripatética, Calvin y Hobbes se topan con un pajarito muerto.

—¿No es bello? —reflexiona el niño—. Tan delicado... Uno aprecia el milagro de la vida cuando es demasiado tarde. Te das cuenta de que la naturaleza es despiadada y de que nuestra existencia es frágil, temporaria y preciosa. Pero para seguir adelante con nuestros asuntos, dejamos de pensar en esas cosas. Lo cual probablemente explique por qué damos el mundo por sentado y actuamos de manera irreflexiva. Todo esto es muy confuso. Supongo que lo entenderemos cuando seamos grandes.

El cuadro final muestra a Calvin y Hobbes sentados, espalda contra un árbol, con una expresión que revela que no tienen demasiada esperanza de que eso ocurra.

En soledad, Calvin tiende a desmadrarse. En la defensa de su perfecto egoísmo, a menudo parece un macrista en frasco chico. Hay una tira en la cual aborda a su padre y le dice:

—Decidí que quiero ser millonario cuando crezca.

—Vas a tener que trabajar duro para ganar un millón de dólares —le aclara su padre.

—Yo no. Vos.

—¿Yo?

—Lo que yo quiero es heredar.

Un día Suzie pesca a Calvin en la vereda, detrás de un puestito desde el que pretende vender un vaso de limonada a 15 dólares.

—¿Cómo justificás ese precio? —protesta ella.

—Oferta y demanda.

—¿Dónde está la demanda? —insiste Suzie, mostrándole que no hay nadie esperando comprar su producto.

—Hay demanda a montones —se explica Calvin—. Como único accionista de esta empresa, yo demando monstruosas ganancias a cambio de mi inversión. Como presidente y CEO, demando un salario anual exorbitante. Y como mi propio empleado, demando un alto pago por hora y todo tipo de beneficios de parte de la compañía. Y eso, sin contar los gastos generales y los costos de producción.

—Pero eso se ve como agua sucia en la cual echaste un limón —insiste ella.

—Tengo que cortar los gastos por alguna parte para ser competitivo.

—¿Y si me enfermo tomando eso?

—El lema de la compañía es caveat emptor. (Que el comprador tenga cuidado, en latín.) Para seguir las regulaciones de salud y ambientales, debería cobrar más caro.

—Estás loco. Me voy a casa a beber otra cosa.

—¡Ah, claro! ¡Dejame sin trabajo, nomás! ¡Es la gente como vos, anti-negocios, la que arruina la economía!

Después de lo cual Calvin va en busca de su madre y le reclama:

—Necesito que me subsidies.

Pero en presencia de Hobbes, Calvin se aproxima al equilibrio. Lo cual nos permite tener fe en que Calvin evolucionará hacia una fase superior, adoptando una forma de vida más hobbesiana: prescindente de las chucherías con que nos atosiga la sociedad de consumo, en contacto con la naturaleza y contemplativa —o sea, tirando a filosófica— respecto del fenómeno de la existencia. Es lo que ha querido garantizarle también el autor, Bill Watterson, en la medida de sus posibilidades. Lo que explica el hecho de que Calvin y Hobbes no sean tan populares como Snoopy ni tan ubícuos como cualquier bicho de Disney es el hecho de que Watterson libró una larga batalla legal, que terminó ganando, para no perder control respecto de sus creaciones. Y una vez que lo tuvo, se negó siempre a ceder sus derechos a compañías de merchandising. Lo cual explica por qué no hay peluches de Hobbes ni loncheras de Calvin ni posters ni remeras ni películas ni tazas ni cotillón ni caretas ni nada con la imagen del crío y su tigre: porque Watterson renunció a ganar centenares de millones de dólares para no convertir a sus personajes en otra de tantas mercancías con que los McDonald's adornan sus Cajitas Felices y Hollywood sus plataformas.

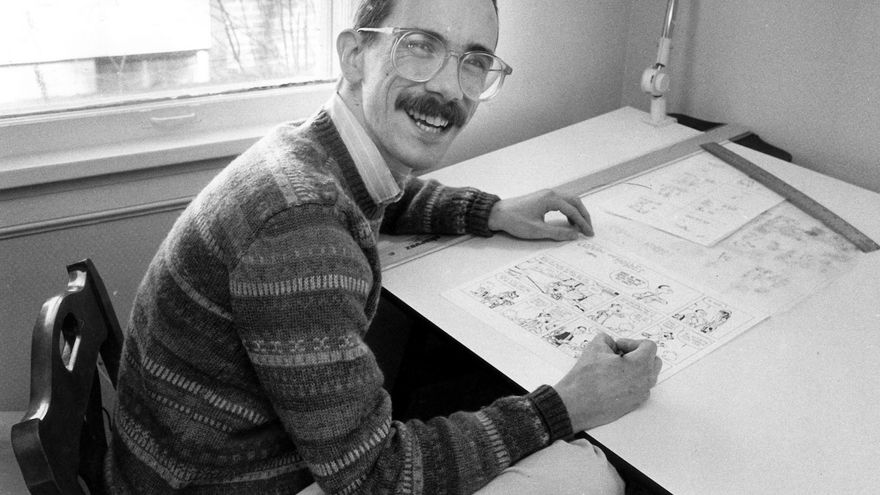

Watterson publicó diariamente Calvin & Hobbes durante apenas 10 años: entre 1985 y el 31 de diciembre de 1995, con excepción de dos interregnos sabáticos para recuperarse de la guerra legal contra la corporación que difundía su historieta, y después se retiró. Desde entonces poco y nada se ha vuelto a saber de él, al punto de que algunos lo consideran una suerte de Salinger del cómic —sus fotos más recientes datan de los '80—, otro genio que optó por la reclusión y el alejamiento del mundo.

En ocasiones como estas, cuando copan la escena seres detestables y la discusión pública baja a niveles que avergonzarían, por indignos, a los personajes de Feos, sucios y malos, tiendo a refugiarme en los libros de Watterson. Porque entonces me identifico con el costado más intolerante de Calvin, frunzo el ceño y vibro con sus parrafadas contra esta civilización de mierda y este sistema de mierda. Me canso de trabajar para que las cosas mejoren un poco (como trabajan tantas y tantos otros, que también se cansan) y me creo en posición de demandar, como el crío, algún tipo de satisfacción instantánea. Entonces me reencuentro con mi parte de Hobbes y me vuelve el alma al cuerpo. Suspiro hondo, recupero la perspectiva y vuelvo a ubicarme en una postura más ponderada, aplomada, circunspecta, que permite retomar la tarea del hormiga con un módico de esperanza en un futuro que tal vez no llegaré a ver, pero quizás mis hijas e hijos y con suerte mi nieto.

Vuelvo a Calvin & Hobbes porque me recuerda que lo importante es hacer buen uso de dos recursos de los que sí disponemos, y en abundancia. Ya sé que el pibe, incluso cuando no está actuando como la personificación del principio entrópico con el ombligo sucio, es una bola de contradicciones. Alternativamente, y a veces hasta simultáneamente, Calvin es hipercrítico y ultraconformista, un intolerante pero también un relativista moral, un cabeza hueca y un ser inspirado. (Como casi todos nosotros eventualmente, para qué engañarnos.) Pero cuenta, en primer lugar, con la más desbordante de las imaginaciones. Que la mayoría de las veces usa para propósitos de evasión pura de la circunstancia que lo embola u oprime. Presionado por su maestra, la señorita Wormwood, a concentrarse en la clase de matemáticas, es capaz de contemplar el número 3 y descubrir allí los contornos de un pterodáctilo que se echa a volar. (Calvin es un enfermo de los dinosaurios, a los que juega a ser en circunstancias recurrentes que casi siempre acaban en calamidad.) A los 6 años, es un verdadero sensei en el arte de la procrastinación: poca gente más inventiva a la hora de crear distracciones para postergar ad infinitum la hora de hacer la tarea, que finalmente se convierte en una aporía o en algo que resuelve tarde y mal. Otra cosa que hace maravillosamente es abusar de las zonas grises del sistema.

Durante una prueba, responde a la pregunta: ¿Qué importante evento tuvo lugar el 16 de diciembre de 1773? de este modo:

No creo en el tiempo lineal. No hay pasado ni futuro, todo es uno, y la existencia en el sentido temporal es ilusoria. Por lo tanto esta pregunta carece de sentido y resulta imposible de responder.

Después de lo cual mira al lector y sentencia:

—Cuando estés en duda, negá todos los términos y las definiciones.

Pero esa misma imaginación es la clave de su potencial salvación como adulto. A veces su padre, que durante la mayor parte del tiempo se conduce como el tipo más convencional, revela que no es improbable que se haya parecido a Calvin cuando niño. Por ejemplo, cuando a las preguntas de su curioso hijo replica con respuestas que sabe delirantes. En una oportunidad Calvin quiere saber por qué se le cierran los ojos cuando estornuda y su padre le dice que es para que los ojos no se le salgan de las órbitas y de allí en más deba sostenerlos con las manos para enfocar la mirada.

—Qué asqueroso —dice Calvin—. ¿Cómo es que sabés tanto?

—Está en el libro que te dan cuando te convertís en padre.

Difícil saber que habría sido de Calvin en su adultez, de tratarse de una persona real. Últimamente tiendo a pensar que se parecería al comediante, músico y director Bo Burnham, que es nacido en el '90: un pibe brillante y frustrado a la vez, políticamente incómodo cuando no incorrecto, que piensa que nos queda poco resto como especie pero aun así no deja de producir belleza. Lo que considero indiscutible es que aún de adulto Calvin no habría perdido su imaginación, esa capacidad de abstraerse y volar que de niño lo ayudaba a jugar a que había perdido una dimensión y se había tornado chato como un papel, o a que las proporciones del mundo —y por ende, también de sí mismo— se habían vuelto cubistas, o a que era capaz de volverse invisible aun cuando sus ropas no y por eso se ponía en pelotas para tratar de robar una galleta del frasco. En esencia, la imaginación es la facultad de ver las cosas no como son, sino como podrían ser; y lo que de niños explotamos con un sentido lúdico es lo que nos sostiene de grandes para no resignarnos a lo que es, a lo que viene dado, y seguir proyectando —planeando— una alternativa mejor.

El otro recurso que me convence de que Calvin adulto podría triunfar en sus propios términos —y por ende nosotros, prospectivamente— es aquel que Hobbes corporiza. Porque además de encarnar la mitad sensata, filosófica o contemplativa, Hobbes representa literalmente al Otro. El convencimiento de que solos no existe proyecto de vida, nada alcanza o termina por valer la pena; de que nos es imprescindible oír otra voz, otra opinión y de que hasta el disfrute es más disfrute cuando se lo comparte. Esa es la razón, tal vez, por la cual una de las actividades favoritas de este dúo es bailar. Con estilo libre y música heterodoxa —durante una madrugada, la madre de Calvin advierte que están haciéndolo con un disco de música clásica puesto a 78 RPM—, pero bailar. Porque es lindo, bailar, pero hacerlo a solas no tiene mucha gracia.

En uno de sus despliegues dominicales, un ofuscado Calvin comparte con Hobbes otro paseo por el bosque.

—Mis padres son las dos personas más estúpidas sobre la Tierra —se queja—. Típico de mi suerte, que se casasen y me tuviesen a mí... Odio a todo el mundo. No veo cómo es posible que alguien se enamore de otra persona. La gente es imbécil.

—A veces lo es —le dice Hobbes—, pero mirá la cantidad de colores que hoy exhiben estos árboles.

—Sí. ¿Y qué?

—Pienso que es más divertido ver algo así en compañía de alguien que verlo solo.

Calvin considera la idea durante un instante y concluye:

—Puede ssser... Pero de todos modos, sigo prefiriendo ver esto con un tigre que con una persona.

—Bueno, eso cae de maduro —remata Hobbes.

Me refugié en Calvin & Hobbes durante estos días porque necesitaba reír, y si además podía reflexionar mientras reía, mejor. Como millones de personas, lamento que Watterson haya bajado la cortina en el '95, pero admito que lo hizo cuando todavía estaba en su mejor nivel y que nos dejó con material más que suficiente para seguir disfrutándolo hasta hoy. Las mejores horas de esta semana fueron, sin duda, aquellas en las que apagué la tele y me sustraje a las redes donde tanto idiota pretende que su palabra vale oro y me dediqué nuevamente a Calvin & Hobbes. Cada vez que releo esos libros me reconcilio con la condición humana, que nos regaló a un talento como el de Watterson y una obra como la suya, cuyo disfrute reafirma que mientras sigamos imaginando cómo mejorar, y lo soñemos en la compañía de otros (¡mientras tengamos con quiénes bailar!), no todo está perdido.

El último día de diciembre del '95 —fue un sábado— estas entrañables criaturas de la imaginación se despidieron del mejor modo. Los vimos salir al paisaje recién nevado, arrastrando el trineo amortizado en tantas aventuras.

—Todo lo familiar se desvaneció. ¡El mundo se ve nuevo por completo! —dice Hobbes—. Es como tener delante una enorme hoja en blanco, para dibujar.

—Un día de posibilidades —comenta Calvin.

Luego de lo cual se suben al trineo y el niño dice: "El mundo es mágico, Hobbes, viejo amigo. ¡Vayamos a explorarlo!" Y se pierden juntos por la ladera nevada.

Tengo claro que la página dista de estar en blanco, porque le hemos permitido a los patoteros de la clase enchastrarla a lo bobo, y sin gracia. Pero todavía creo que podemos hacer mucho con la parte que queda inmaculada.

Salgamos a explorarla. ¿Qué estamos esperando?

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí