Sin descanso ni paz

El escándalo en Chile por la falsa identificación de 49 cuerpos de detenidos-desaparecidos

En abril de 2006, el juez Carlos Gajardo convocó a una reunión en su oficina del centro de Santiago a familias que habían buscado durante décadas a sus seres queridos desaparecidos. En los últimos años había liderado la investigación del Patio 29, una fosa común descubierta en el Cementerio General de la ciudad que contenía los restos de decenas de víctimas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Pero habían surgido rumores preocupantes sobre problemas con la identificación de los restos. Durante la reunión, el juez Gajardo dio una noticia devastadora: un número significativo de cuerpos exhumados de la fosa común en 1991 habían sido mal identificados y entregados a las familias equivocadas.

Durante la reunión, representantes del Servicio Médico Legal de Chile (SML), institución estatal encargada de las identificaciones, presentaron los resultados de una investigación interna y pruebas de ADN: 48 de 96 restos habían sido mal identificados. “Después de nuestra presentación hubo un silencio profundo y luego un murmullo constante; la conversación se volvió imposible”, recordó un miembro del personal de SML. "Fue simplemente desgarrador".

Como muchos otros familiares de víctimas, Ágave Díaz no podía creer la noticia. Su esposo, Fernando Olivares, figuraba entre las 48 personas mal identificadas. Fernando había trabajado para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) cuando las fuerzas de la dictadura lo arrestaron y desaparecieron en octubre de 1973. Cuando el SML identificó a Fernando entre los restos del Patio 29 en 1998, Ágave y su familia sintieron un rayo de esperanza: finalmente, tuvieron la oportunidad de celebrar un funeral y encontrar un cierre después de años de búsqueda y exigencia de justicia. Un corto documental sobre el proceso de identificación, Fernando ha vuelto, dirigido por Silvio Caiozzi, capturó a trabajadores del SML diciéndole a Ágave que estaban 100% seguros de que el cuerpo pertenecía a su marido, seguido de un emotivo encuentro entre la familia y los restos de Fernando.

“No sabemos cómo reaccionar”, dijo Miguel, el hermano de Fernando, al periódico chileno La Nación después de que la familia recibió la noticia sobre la identificación errónea. “Es todo tan irreal que ni siquiera el mejor cineasta podría haber ideado algo como esto. Hay tanta incertidumbre ahora”. El dolor fue tan abrumador que la familia decidió proteger a la madre de Fernando de la información, porque la volvería a traumatizar.

El descubrimiento de las identificaciones erróneas creó un complejo enigma político y un grave dilema moral que persigue a los familiares de las víctimas hasta el día de hoy. Aunque esta historia se hace eco de otras de desapariciones en la región, conlleva una carga adicional. Muchas familias, como la de Fernando Olivares, vivieron el caso Patio 29 como una “doble desaparición”. Incluso después del dolor inicial y las consecuencias de la represión estatal y las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, la negligencia estatal en torno al Patio 29 en las décadas siguientes agravó y prolongó el sufrimiento de las familias. Mientras el gobierno actual lanza renovados esfuerzos de búsqueda, los familiares de las víctimas siguen heridos, desconfiados y escépticos.

Una nueva democracia y un escándalo nacional

En Chile, como en la mayor parte de América Latina, la desaparición forzada se convirtió en la máxima expresión de la represión estatal. Impuesta por la junta militar, la desaparición se basaba en un complejo sistema represivo que involucraba centros clandestinos de tortura, ejecuciones y la eliminación o destrucción de los cuerpos de las víctimas. El ejército y la policía secreta (instituciones que concentraban la mayor parte del poder político, social y militar) mantuvieron y fortalecieron sus redes de desaparición a lo largo de los años, aterrorizando a la población mientras operaban con flagrante impunidad. Desechar los cuerpos era el núcleo de este sistema represivo, y la dictadura siguió dos estrategias principales para hacerlo: arrojar los cuerpos al Océano Pacífico y enterrarlos en fosas comunes.

Durante los primeros meses después del golpe de 1973, los militares infundieron terror dejando los cuerpos de las víctimas en espacios públicos alrededor de Santiago antes de recogerlos para ser enterrados en el Cementerio General. Las parcelas estaban marcadas “NN”, incluso si se confirmaba la identidad de la víctima. Las familias no fueron notificadas. Sepultureros y encargados del Patio 29 recuerdan que al menos dos veces al día llegaban camiones militares cargados con cadáveres y ataúdes, escena que se repitió hasta diciembre de ese año, cuando el lote llegó a su límite.

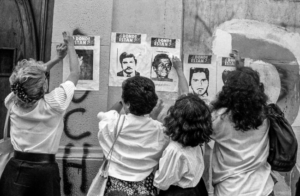

Los familiares de las víctimas sospechaban que los militares estaban utilizando el Cementerio General para este propósito, pero no podían interferir mientras Chile permaneciera bajo la dictadura. En 1991, con el prometedor advenimiento de la democracia, la Vicaría de la Solidaridad, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del país, presentó una denuncia penal exigiendo una inspección y exhumación profesional de las tumbas.

El proceso de exhumación se llevó a cabo en septiembre de ese mismo año. Descubrieron que la mayoría de los cuerpos del Patio 29 descansaban en ataúdes individuales sin tapa, aunque en algunos casos dos o tres esqueletos compartían un ataúd. Cada tumba estaba marcada con una única cruz metálica con la inscripción NN. Después de cada exhumación, los expertos recogieron, clasificaron y etiquetaron los restos en bolsas individuales y los transportaron al laboratorio del SML. En total, exhumaron 107 fosas que contenían 126 cadáveres.

Durante dos semanas de exhumaciones, Patio 29 se convirtió en un espectáculo nacional. Cada día, La Nación publicaba un resumen con titulares que anunciaban “esqueletos cubiertos de alambre de púas” o “cuerpos desmembrados” entre las crueldades desenterradas. La discusión política sobre los abusos a los derechos humanos se volvió particularmente intensa después de que el ex dictador Pinochet interviniera. Cuando se le preguntó en una entrevista sobre el hecho de que dos o tres cuerpos a menudo compartían una sola tumba en el Patio 29, Pinochet respondió: “¡Qué gran ahorro!” Organizaciones de derechos humanos rápidamente repudiaron y rechazaron sus palabras.

Sin embargo, una vez finalizadas las exhumaciones, el interés de los medios en Patio 29 disminuyó y el evento se convirtió en un asunto privado entre los tribunales, el SML y las familias de las víctimas. Entre 1993 y 2002, el SML identificó a 96 víctimas exhumadas del Patio 29, concluyendo que la mayoría de ellas pertenecían a uno de dos grupos: un equipo de guardaespaldas de Salvador Allende y un grupo de activistas políticos y campesinos secuestrados en Paine, un distrito rural del sur de Santiago. Región Metropolitana. Con la entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas avanzando sin contratiempos, el caso Patio 29 dejó de ser una prioridad nacional y los gobiernos democráticos pusieron la mira en poner fin a un capítulo doloroso e incómodo de la historia del país.

Sin embargo, a puertas cerradas, el proceso de identificación del SML fue controvertido y conflictivo. Varias situaciones plantearon interrogantes. Ya en 1994, dos antropólogos forenses escribieron un informe que expresaba una seria desconfianza en los resultados y cuestionaba la ciencia y el secreto detrás de ellos, pero sus preocupaciones fueron rápidamente descartadas. Posteriormente, en 1995, cinco informes de la Universidad de Glasgow, donde los investigadores tuvieron acceso a muestras de los restos, llegaron a la conclusión de que al menos tres identificaciones eran erróneas. Se trataba de víctimas que ya habían sido entregadas a sus supuestas familias. En lugar de presentar los informes de Glasgow a los tribunales e informar a las familias, el SML desacreditó y ocultó las conclusiones. Según un miembro del personal de SML, se rumoreaba que el director de SML mantuvo los informes ocultos dentro de la caja fuerte de su oficina durante años.

A pesar de los esfuerzos del SML, el problema no podía permanecer oculto para siempre. En 2002, la abogada Pamela Pereira escribió una carta al fiscal a cargo del caso Patio 29 expresando preocupación por los rumores sobre el llamado “informe Glasgow”. En 2005, una investigación sobre la desaparición de víctimas de Paine también generó serias dudas sobre la identidad de esos restos.

También en 2005, un nuevo juez asignado a la investigación penal del Patio 29 comenzó a sistematizar y centralizar la información disponible. Una vez consciente de los posibles errores, el juez ordenó la re-exhumación de 80 restos y envió muestras de huesos y sangre a un laboratorio de ADN de la Universidad del Norte de Texas. Completaron el análisis en 2006 con resultados devastadores: el SML había identificado erróneamente 48 restos y en cuatro casos no fue concluyente. Los tribunales informaron a las familias afectadas y a la prensa, lo que desató un escándalo político y personal.

Las familias tuvieron que lidiar con el hecho de que habían llorado los restos equivocados. “Lo buscamos durante 25 años sin saber dónde dejarle una flor”, dijo en ese momento a La Tercera Miguel, hermano de Fernando Olivares. “Lo enterramos el 22 de abril de 1998 y ahora tenemos que aceptar la idea de que esta persona desaparecida que habíamos encontrado ha vuelto a desaparecer”.

La lucha por toda la verdad

¿Qué salió mal con las identificaciones de Patio 29? A lo largo de los años, ha habido varias explicaciones: científicos jóvenes e inexpertos, falta de objetividad, escasez de recursos, técnicas deficientes y la ausencia de un laboratorio de ADN certificado en el país. Pero más allá de los debates sobre la confiabilidad de las técnicas científicas del SML, el profundo impacto que este escándalo tuvo en las familias ya traumatizadas resalta las consecuencias sociales tanto de la desaparición como de la reaparición.

Los familiares de Patricio Duque sintieron una pena similar a la de la familia de Fernando Olivares, cuando vieron su nombre en la lista de víctimas mal identificadas. El SML había identificado el cuerpo de Duque en 1994 y se lo devolvió a su esposa, Rebeca Escobedo, quien decidió realizar un funeral público en el cementerio de Paine, donde reposaron los restos durante 11 años. Pero en 2006, el laboratorio de la Universidad del Norte de Texas estableció que el cuerpo entregado a Escobedo en realidad pertenecía a José Vidal, otra víctima de Paine. La familia tuvo que devolver los restos. Duque volvió a la condición de “detenido-desaparecido”.

“Hemos sido destruidos tres veces: en 1973, en 1994 y ahora en 2006. ¿Cuándo terminará esto?” Escobedo dijo a la prensa en ese momento. “¿Te imaginas cómo me sentí cuando me dijeron que sus restos podrían estar en el Patio 29? 33 años he esperado a que cruzara la puerta. Organizamos un hermoso funeral; estaba lleno de gente. ¿¡Y ahora me dicen que él no era mi marido y que traje a casa el cadáver equivocado!?" La familia Duque fue la primera en demandar al Estado chileno por daños y perjuicios por el escándalo y recibir una compensación monetaria. El fallo judicial de 2013 sobre el caso destaca la gravedad de los errores y, en particular, la “actitud francamente maliciosa de las autoridades”.

Lo que vivieron las familias Duque y Olivares es ejemplar de lo que también describen muchos de los familiares de las otras 46 víctimas. Para ellos, los errores de identificación reactivaron profundos sentimientos de frustración, engaño e ira, similares a los que sintieron durante la dictadura: una “segunda desaparición”, como muchos suelen referirse a esta nueva experiencia traumática. “Esto es lo peor que nos pudo haber pasado… estamos reviviendo el dolor nuevamente… nuestros familiares han vuelto a desaparecer”, dijo un representante del Grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La peor parte “es cuando hay que devolver el cuerpo”, declaró la hermana de una víctima. "Cuando eso sucede, sientes como si alguien te estuviera disparando". La esposa de otra víctima describió la experiencia como “horrible”. “Hoy, después de todo el escándalo, no soy soltera, tampoco soy viuda, no soy nada”, afirmó . "Tengo un certificado de defunción, pero ya no es válido".

Los familiares de las víctimas han perdido la confianza en el gobierno y las instituciones, y relacionan la violencia de la época de la dictadura con el escándalo que siguió en las décadas de 1990 y 2000: para ellos, no hay una diferencia significativa entre la primera y la segunda desaparición. Varias familias comprendieron el problema de la inexperiencia y la falta de recursos del SML, pero no pudieron aceptar la negligencia y el secretismo. “Nos engañaron, como a un niño al que le dan un dulce o una galleta, para que se queden tranquilos”, afirmó la hija de una víctima del caso Paine. “¿Cuándo terminará esta tortura? Porque es una tortura. Lo que nos han estado haciendo todos estos años es tortura”.

Con el escándalo de Patio 29, el reclamo de verdad de los familiares adquirió un significado diferente y aún más doloroso. No sólo no conocían plenamente el contexto de la primera desaparición, con las circunstancias de la muerte de sus seres queridos y el nombre de los perpetradores directos aún envueltos en impunidad, sino que ahora ni siquiera podían estar seguros de las identidades de las víctimas. Fue una experiencia agotadora y de total incertidumbre y desconfianza. Como dijo Miguel Olivares a la prensa en su momento: “Yo, pase lo que pase, ya no sé qué creer o no creer. Y si dentro de unos meses nos dicen: 'Mira, este es Fernando... No lo sé”. Dijo que las autoridades prometieron traer nuevos expertos forenses para identificar los restos. "Pero sólo me pregunto una cosa", dijo. "¿Por qué diablos no hicieron eso en primer lugar?"

Hoy, aunque el escándalo del Patio 29 ya no domina los titulares de los periódicos, la investigación judicial continúa y los familiares de las víctimas siguen albergando desconfianza. El progreso hacia la justicia ha sido lento. Aunque el gobierno ha lanzado un nuevo plan nacional para buscar a los desaparecidos, anunciado en 2023 antes del 50 aniversario del golpe militar, las organizaciones que representan a los familiares de las víctimas sospechan que el “Plan de Búsqueda” puede fracasar sin la financiación y el respaldo político adecuados. Durante una de las reuniones informativas previas al lanzamiento del plan, la subsecretaría de Derechos Humanos afirmó que la iniciativa era una respuesta a una demanda urgente. Un familiar de una víctima habló. “En el pasado, los gobiernos anteriores me dijeron verdades a medias y yo busco toda la verdad. Llevamos 50 años buscando”, dijo. “¿Cómo podemos estar seguros de que las cosas serán diferentes ahora? Queremos resultados tangibles”.

Publicado en Truthdig, el 6 de junio de 2024

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí