Si no hay amor

A 60 años de la publicación de "Matar a un ruiseñor", una novela sobre la intolerancia

El 11 de julio de 1960 —el sábado que viene se cumplen 60 años— se publicó en los Estados Unidos una novela por la que nadie daba dos mangos. La autora era una escritora novel, y por ende desconocida: una tal Harper Lee. Su título no decía demasiado, ni siquiera permitía aventurar el género: Matar a un ruiseñor (To Kill A Mockingberg) podía ser tranquilamente un policial, o una de terror. En el umbral de los psicodélicos '60, cuando lo esperable era publicar textos desafiantes—William Burroughs había publicado El almuerzo desnudo en el '59—, la novela era anacrónica desde la primera página, ya que narraba una historia pueblerina del sur de los Estados Unidos en la década del '30. Encima estaba contada por una niña de pocos años, de modo que suscitaba confusiones. Para comentaristas como Flannery O'Connor —una de las escritoras sureñas más memorables—, no quedaba duda de que se trataba de un libro para niños. Para otros, el hecho de que la narración incluyese puteadas, epítetos raciales (la palabra nigger aparece 48 veces) y discutiese abiertamente la violación como tema, era —por el contrario— la prueba de que se trataba de un libro que había que alejar de las manos de los jóvenes. (Ya en 1963 se lo usaba como texto a discutir en clase, aunque no sin resistencias. Según la American Library Association, todavía en este siglo —entre 2000 y 2009— figuraba en el puesto 21 de la lista de libros más controversiales.) Pero ninguno de estos equívocos impidió que se convirtiese en un clásico instantáneo. En 2006, una encuesta entre bibliotecaries ingleses consagró a Matar a un ruiseñor como "el libro que cada adulto debería leer antes de morir" — por encima de la Biblia.

Releyéndola en estos días, creo sinceramente que, si tuviese que elegir tan sólo una novela para regalarle a mis hijes en su vida, me quedaría con Matar a un ruiseñor.

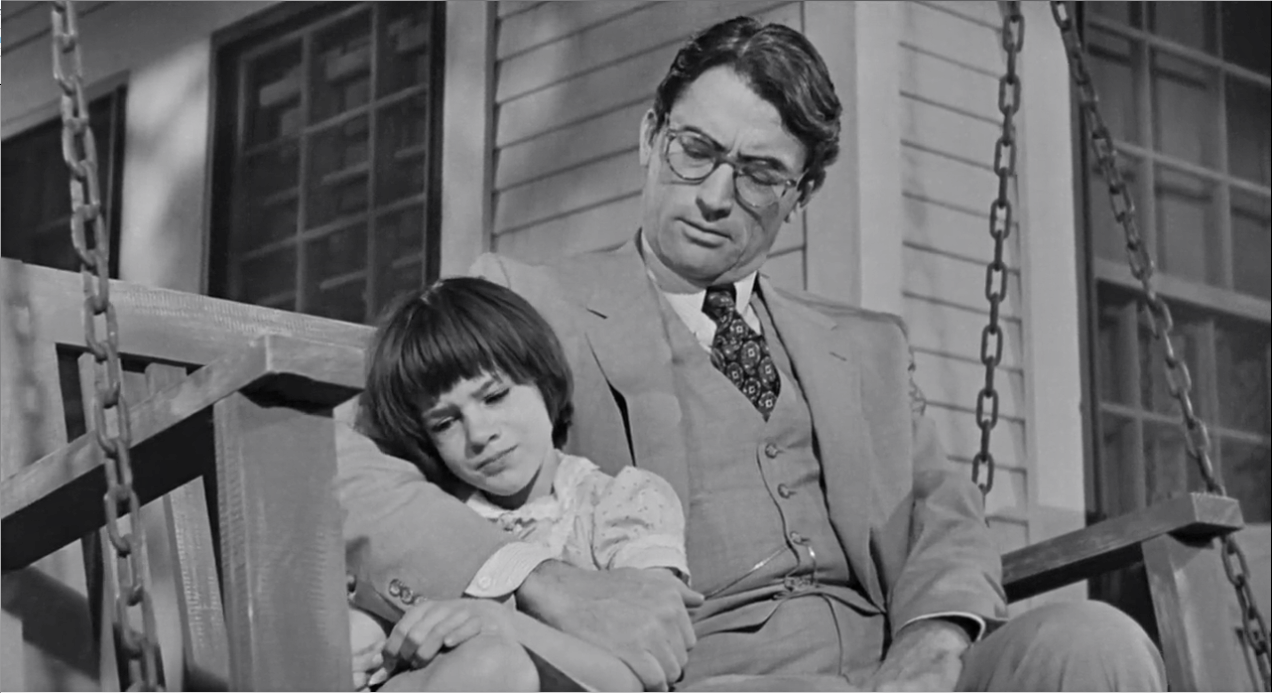

¿La leyeron ustedes, o vieron al menos la peli de Robert Mulligan en la que Gregory Peck hace de Atticus Finch? Si lo hicieron hace mucho, no se priven del placer de la reincidencia. Se trata de una historia irresistible. Corren los años '30, es decir los años de la Depresión que sucedieron al Crack del '29, y en el pueblo de Maycomb, Alabama, viven los Finch. El padre es Atticus, abogado de profesión. El hijo mayor es Jeremy, a quien llaman Jem, y la pequeña es Jean Louise pero todo el mundo —empezando por ella misma— piensa en ella como Scout. La señora Finch murió cuando Scout era muy pequeña, razón por la cual la niña establece, del modo más sensato, que ni siquiera la extraña: no puede extrañarse lo que nunca se tuvo. Casi inevitablemente, Scout es una pendeja varonera, que viste un overol —no le encajás un vestido ni muerta— y anda correteando por las calles el día entero, siempre involucrada en las aventuras / exploraciones de su hermano. El primer tramo de la narración es pura delicia, recrea ante nuestros ojos un mundo tan idiosincrático como divertido. Incluso pone a jugar un elemento de horror gótico, al introducir la figura de Boo Radley, el misterioso hijo de unos vecinos, a quien nadie ve desde hace veinticinco años —los Radley viven enclaustrados— y a quien los niños consideran el fantasma del pueblo; un fantasma actuante, ya que les deja mínimos obsequios en el hueco de un árbol.

Entonces, como quien no quiere la cosa, irrumpe el elemento central del relato. Atticus acepta defender a Tom Robinson, un negro pobre a quien otros pobretes blancos —los Ewell— acusan de haber violado a su hija Mayella. Y empieza a ser destratado, tanto en el pueblo como en el interior de su familia, porque se lo considera un nigger lover, un tipo que confraterniza con la negrada. Su decisión de ejercer la defensa de Tom Robinson no admite otra lectura, dentro de los parámetros sociales de la Alabama de los '30: si ante el caso de una chica blanca violada elegís representar al negro, no podés ser otra cosa que un hijo de puta, aunque hayas vivido la vida entera demostrando lo contrario. Y por eso todo el pueblo —incluso aquellos pobretes blancos con los que Atticus y hasta Scout han sido generosos siempre— se le para de manos. En una escena de enorme tensión, Atticus se planta delante de vecinos que se han acercado durante la noche a la comisaría, convencidos de que los asiste el derecho a saltearse el trámite legal y linchar a Tom Robinson allí mismo.

Mientras tanto los niños, precisamente porque son niños, van enterándose de la cosa de coté y a destiempo. La primera noticia le llega a Scout en la escuela, cuando un compañerito se mofa de Atticus en su cara. Ella no entiende de qué le hablan, pero sabe que su padre no es un hombre indigno. Privada de información elemental que le permita argumentar, su primer impulso es responder a su compañerito del modo más sensible: cagándolo a trompadas.

Por las dudas, no voy a spoilear nada más. Lo que sí quiero decir es que Matar a un ruiseñor tiene todo lo que uno puede esperar de una novela: personajes de los que no te vas a desprender en tu vida, pasajes en los que te meás de risa y otros en los que no podés parar de llorar; por momentos es relato de iniciación, en otros es historia de horror gótico sureño, intriga judicial con interrogatorios y alegatos y en sus tramos cruciales verbaliza una denuncia político-social del modo más elocuente; en último término es (¡todavía hoy, a 60 años de su primera edición!) tan inquietante como esperanzadora, desde que no le hace asco alguno a lo peor y a lo mejor de la condición humana.

Yo vi la peli cuando era chico como Jem. Y leí el libro cuando ya era padre como Atticus. (La edición que tengo es del '97.) Pero a pesar de que técnicamente era un tipo curtido —me pregunto si mis hijes habrán visto en mi algunos de los peores rasgos de Atticus, el tipo que siempre está cansado, lee libros y trata a su prole con "cortés desapego"—, su lectura cristalizó ideas que masticaba desde crío, respecto de cómo ser en el mundo. "Uno nunca termina de entender a una persona hasta que haya considerado las cosas desde su punto de vista —le dice Atticus a Scout—... hasta que te hayas metido en su piel y caminado dentro de ella".

Pero además de bajar línea, Atticus pone a sus hijes en la posición de aprender a través de los hechos. Cuando Jem se harta y un día reacciona ante los cotidianos insultos de una vecina, Mrs. Dubose, su padre lo condena a visitarla cada fin de semana y a leerle el texto de su elección mientras la mujer —una vieja de mierda, sobre esto no cabe duda— se queda dormida en su cama. Poco después muere, y Atticus le explica a Jem que la vieja empleó sus últimas energías en liberarse de su adicción a la morfina. El coraje, dice Atticus, es "estar apaleado antes de empezar pero empezar de todos modos y superarlo igual, pase lo que pase". Eso le permite a los niños verla bajo una luz nueva: sin dejar de ser una vieja de mierda, Mrs. Dubose quiso llegar lúcida a su muerte y eso sugiere que no había perdido su dignidad esencial. Episodios como esos hacen de Matar a un ruiseñor una novela que también funciona como curso acelerado de empatía.

De empatía y también de sus límites, por supuesto. Uno puja por vivir como Atticus Finch pero es un modelo difícil de alcanzar, en especial cuando la parte de Scout que todos tenemos sigue siendo atractiva. (Me encanta la frase de Charles Lamb que Harper Lee eligió como acápite de la novela: "Los abogados, supongo, han sido niños alguna vez".) Estar dispuesto a oír al otro y a ponerme en su piel no impide que, cuando se trata de alguien que a su vez se niega a considerar más necesidades y deseos que los propios, envidie la eficacia del Método Scout de Inocular Sensatez A Sopapo Limpio.

Un bombón envenenado

Cuando vi Matar a un ruiseñor por primera vez no era una película vieja (es del '62, tiene mi edad), y sin embargo ya parecía un monumento. Las obras grandes tienen esa característica: hay quienes se emperran en marcarles defectos, en explicar los puntos flacos de El rey Lear y del David de Miguel Ángel y del Guernica, y si uno se pone jodido puede distinguir sus zonas menos logradas; pero, al mismo tiempo, es como si los tramos menos felices se viesen compensados por los más felices y la obra se beneficiase por su integridad orgánica. Descompuesta en partes no debería funcionar, pero ensamblada como está uno la recibe como una unidad perfecta, inexpugnable, ante la cual los dardos de la crítica se vuelven impotentes, como si fuesen de goma.

A la distancia, y ahora que tengo más claro lo que cuesta crear algo así, no puedo dejar de apreciar cuán lejos estaba Matar a un ruiseñor de constituir una apuesta segura. Ahí adentro hay elementos autobiográficos que nada tenían de tranquilizadores. La madre de Harper Lee no murió cuando ella era pequeña, como cuenta de Scout, pero tenía una enfermedad nerviosa que la volvía "emocional y mentalmente ausente". (La circunstancia difería, pero la verdad poética las igualaba: ni Scout ni su autora podían extrañar lo que no habían tenido.) En consecuencia, Harper Lee careció de un modelo femenino positivo. Y por eso la novela es, entre tantas cosas, una mirada crítica sobre los modelos de femineidad imperantes en su tiempo.

No hay personaje femenino que termine de convencer a Scout, pero ninguno es menos satisfactorio que el de su tía Alexandra, la hermana de Atticus, proverbial dama sureña, encarnación de la propiedad y el decoro. (Que, inevitablemente, es de las más vocales censoras de la decisión de su hermano de defender a un negro.) En algún sentido, Matar a un ruiseñor es lo que es porque proviene de una sensibilidad excéntrica, la obra de alguien que sabe que no encaja, que pertenece a los márgenes de lo establecido. Lee era un marimacho proclive a dar castañazos como Scout, tal vez condenada a ello por su circunstancia. (Y desde su bautismo: inscripta en los registros como Nelle Harper Lee, la autora prescindió de su primer nombre, convencionalmente femenino, para quedarse con Harper, que es unisex — el hijo más grande de Paul Simon, por ejemplo, se llama Harper.) Y el personaje que completa el trío de niños quilomberos de la novela, Dill, está inspirado en Truman Capote, de quien Lee era amiga desde que eran críos y a quien su madre fletaba al sur durante los veranos. Imaginen la sensibilidad que desarrollaron esos dos, creciendo en el sur tradicional y racista: la niña que vestía como hombre y lo resolvía todo a piñas, el niño afeminado, elocuente y ceceoso.

Pero además de las inadecuaciones sociales, estaban las políticas. El padre de la autora, Amasa Coleman Lee, era abogado como Atticus Finch. En 1919 defendió a dos negros acusados de asesinato. Terminaron condenados, colgados y mutilados. Amasa nunca aceptó otro caso criminal, decidió pasarse al periodismo. Tiempo después, cuando Harper tenía 10 años, una mujer blanca acusó a un hombre negro de haberla violado en Monroeville, hecho profusamente cubierto por el diario donde Amasa escribía. (Nuevamente, el caso acabó con el morocho Walter Lett condenado a muerte.) En 1955 —poco antes de que Harper Lee encarase la escritura de la novela—, tuvo lugar la tristemente célebre muerte de Emmett Till, el adolescente negro asesinado por haber flirteado —presuntamente— con una mujer blanca.

Lo que quiero decir es que la historia que Harper Lee fingía poner lejos, al proyectarla sobre la tranquilizadora pantalla del pasado, era en realidad un espejo deformante de las tensiones que marcaban su presente. Matar a un ruiseñor fue escrita por una mujer blanca del sur, en plena rebelión de la minoría negra contra su condición de ciudadanos de segunda en los Estados Unidos. (En 1955, Rosa Parks había generado un escándalo nacional al negarse a cederle su asiento en el colectivo a un pasajero blanco.) En este sentido, la novela es un bombón envenenado. Su cobertura es dulce, humorística, hasta parece nostálgica de un pasado en el que todo era más simple y encantador. Pero una vez que el cacao se derrite en la lengua, el bombón libera su licor corrosivo. Matar a un ruiseñor no es Disney. Es una historia que habla de la grieta histórica de los Estados Unidos, escrita en uno de los momentos más caldeados del quilombo.

Ahora que la releí, descubrí hasta que punto Kamchatka es tributaria de Matar a un ruiseñor. Podía haberlo dicho antes en términos generales: si me compré la novela en el '97, es natural que su influjo haya persistido hasta fines de los '90, cuando concebimos la historia con Marcelo Piñeyro. A fin de cuentas, se trata de dos relatos contados por criaturas, ubicados en momentos distintos pero igualmente terribles de la Historia. Sin embargo, en este nueva lectura percibí elementos que había olvidado, o que nunca había hecho conscientes. Por ejemplo, el hecho de que ambas historias te hacen un entre engañoso. Empezás a leer Matar a un ruiseñor y no creés que se trata de un alegato sobre el racismo asesino que vertebra el poder político en los Estados Unidos. No: te comés que se trata de un cuentito divino, episódico, lleno de personajes a cual más colorido, propelido por el humor impune, por lo inimputable, de una niña. La piedra rompe la ventana cuando menos te la esperás, recién en el Capítulo Nueve, cuando el forrito de Cecil Jacobs dice que el papá de Scout Finch defiende negros a los que habría que colgar de un tanque de agua.

Durante las charlas originales con Piñeyro, el deseo era construir una historia que permitiese volver a hablar del genocidio de los '70, y el desafío se presentaba claro. A fines de los '90 la injusticia campeaba sobre la Argentina, las leyes de obediencia debida y amnistía habían dejado libres a casi todos los asesinos y también a los autores intelectuales. Hoy cuesta trabajo ubicarse en aquel tiempo, porque naturalizamos el impulso justiciero que Néstor Kirchner puso nuevamente en marcha, deleteando las amnistías y restarteando los juicios; pero en aquel momento, lograr una mínima justicia al respecto era algo que parecía por completo imposible. El menemato había reivindicado la frivolidad como derecho humano y todo indicaba que el gran público quería dejar atrás las oscuras historias de los '70. Por eso nos preguntábamos: ¿cómo hacer para llevar al cine a gente que ya no quería saber nada con esos asuntos?

Con el correr de las décadas, se naturalizó cierto criticismo miope de la novela de Harper Lee según el cual sus personajes negros serían poco profundos, una macchieta, y el relato no haría justicia con el punto de vista de Tom Robinson. Pero, desandando la línea del tiempo y releyendo Ruiseñor desde Kamchatka, me preguntaba si Harper Lee no se habría hecho un planteo similar al que fatigamos Piñeyro y yo en su momento.

En medio de aquel quilombo, los Tom Robinson no precisaban novelas que les contasen lo que sabían mejor que nadie. Los que necesitaban ser persuadidos, los que debían enmendarse, eran aquellos que habían naturalizado un orden injusto y debían entender que se trataba de una situación insostenible. Matar a un ruiseñor no era una novela para la gente del palo; era una historia concebida para seducir al mainstream blanco —escrita por alguien que, como Harper Lee, parecía formar parte de ese mainstream aunque en el fondo se sabía una renegada—, con toda la intención de enfrentarlo a aquello que hasta entonces no quería ver.

Como Atticus Finch es discreto no lo dice con todas las letras, pero su mensaje no deja lugar a malentendidos: no podés ser una persona (blanca, en este caso) decente, digna y civilizada a no ser que te pongas en el lugar de una persona distinta (por morocha, marrón, amarilla, gay, trans), encajes lo que se siente al vivir bajo esa piel — y te abras a lo que produce en tu alma esa experiencia.

La lengua de los pájaros

¿Tiene sentido (re)leer, (re)ver hoy Matar a un ruiseñor? Pregúntenle a George Floyd. Cambiaron algunas cosas —ya no hay bondis con sectores segregados y es difícil que a un acusado negro lo juzgue un jurado por completo blanco—, pero su estructura sigue intocada: vivimos en sistemas regidos por leyes que hablan de garantizar derechos para todes, pero que en la práctica están al servicio de los más poderosos. La misma desigualdad social es una herramienta que les resulta utilísima. Mientras las diversas gradaciones de pobretes se pisen las cabezas entre ellos (porque en nuestras ciudades las diferenciaciones sociales pesan, y garpa tener por debajo a un otre a quien bardear: te hace sentir superior, poderoso), seguirán haciendo la tarea sucia de los ricos.

Bob Ewell, el padre de la víctima Mayella, es el prototipo del pobrete blanco, el redneck a quien acá más de uno haría pasar por peroncho: ignorante y vago, vive del Estado y se chupa la guita que le dan. Pero, en la novela, funciona como el recurso ideal del poder para mantener sojuzgada a la minoría negra (y a su otra mitad femenina, también); mientras el pobrete blanco se contente con mantener al negro y a su jermu bajo sus pies, olvidará cuestionar su propio lugar en el fondo de la olla social. Aun así, el relato hace la clase de esfuerzo que Atticus reclama para no quedarse con una visión unidimensional de los Ewell. Cuando, una vez terminado el juicio, Bob Ewell escupe a Atticus y lo amenaza de muerte, el abogado tranquiliza a su hijo Jem. Y a continuación le explica que para hacer su trabajo —defender a Tom Robinson— tuvo que "destruir el último jirón de credibilidad" de Bob Ewell. Dicho en otras palabras: al demostrar públicamente que no era mejor que Tom Robinson, Atticus pulverizó el único recurso que le permitía a Bob Ewell sentir que era alguien en esa sociedad — si ni siquiera podía sentirse ya superior a un nigger, ¿sobre qué base asentaría su pretensión de tener una mínima dignidad?

El retrato de Mayella es conmovedor. Ella es víctima por partida doble: por pobre y por mujer, abusada por su padre física y —se insinúa— sexualmente. En relación al juicio Mayella es victimaria: al sostener la acusación contra Tom Robinson por un crimen que no cometió, termina siendo instrumental a su muerte. Pero si algo hace Matar a un ruiseñor es demostrar que este sistema, en tanto responda a los poderosos y su necesidad de dividir para reinar, es capaz de corromper hasta las mejores intenciones. Para Mayella, que lo veía ir y venir del trabajo a diario, Tom Robinson era la única persona que la trataba con respeto, razón por la cual proyectó sobre su persona impulsos amorosos. (No me va a dar el cuero acá para discutirlo, pero en algún momento me gustaría pensar sobre el componente sexual de todo racismo. Incluyendo, por supuesto, el de esa forma de racismo que constituye el antiperonismo. La línea que va de El matadero a El niño proletario de Osvaldo Lamborghini: del desprecio social como reafirmación del poderío sexual.) Y para Tom Robinson, aun vista desde el fondo de la escala social, Mayella era alguien digno de conmiseración.

Ese es, sin dudas, el momento que sella la suerte de Tom Robinson: el pasaje en el cual, durante su declaración en el estrado, a Tom se le escapa que Mayella le daba pena. La frase genera escándalo entre el público blanco —lo cual incluye al jurado entero—, porque hace con ellos lo mismo que Atticus hizo con Bob Ewell: destruye la esencia de su identidad social. Porque son los negros los que están ahí para que los pobretes blancos sientan pena por ellos y, en consecuencia, se reconozcan superiores. Pero si los negros se apiadan de ellos, significa que son vistos como gente que está en iguales o peores condiciones — y eso les resulta intolerable.

La reflexión de Scout al oír a Tom no puede ser más atinada: "Se me ocurrió que Mayella Ewell debía ser la persona más solitaria del mundo. Más solitaria, incluso, que Boo Radley". Harper Lee entendía la dinámica que permite a los poderosos usar a los pobres para mantener el status quo. Durante 1960, mientras pulía la versión final de la novela y la entregaba a la imprenta, fue ella quien acompañó a Truman Capote a Kansas durante la investigación que daría pie al libro A sangre fría (1966): una historia —real en este caso— de pobretes blancos matando a otros blancos a los que les iba un poco mejor, para terminar juzgados, ejecutados y que nada cambie.

Matar a un ruiseñor es ideal para entender las raíces del poder de Trump, un pobre tipo carente de virtud alguna que llama a cabalgar a sus votantes sobre una ola de resentimiento; gente que se siente insegura, inadecuada, y sólo se reafirma cuando odia. Pero también es harto recomendable para leer desde acá, a partir de nuestra circunstancia. Estoy seguro de que, durante la última década, muches de ustedes habrán sentido la misma desilusión / confusión que expresa Jem después del juicio: "Siempre pensé que la gente de Maycomb era la mejor gente del mundo, al menos eso es lo que parecía". ¿Cuántos tuvimos que repensar a personas a las que amábamos y respetábamos al descubrir que tenían un lado oscuro, irracional, que las compelía llegado el momento a —como los pobretes blancos de los libros de Lee y Capote— hacer daño a la vez que se hacían daño, aunque más no fuese a la hora de votar?

Necesitamos ser más empáticos que nunca. Mucha de esa gente no es puro blanco y negro, tiene grises que se pueden trabajar, no están cerrados por definición a la posibilidad de practicar la empatía. Ya sé que cuesta, que lo tentador es dar vía libre a la Scout que uno lleva adentro. Pero una de las lecciones más piolas de Matar a un ruiseñor es la forma en la cual, a pesar de proceder de un momento preciso de la Historia —y por ende, a padecer de sus limitaciones—, elude toda rigidez para proponer la mirada más fluida y abierta. La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie dijo que Harper Lee escribía con "una tinta ferozmente progresista, según la cual no hay nada de inevitable en el racismo y su base misma está abierta a cuestionamiento". Lo mismo puede predicarse del resto de los temas que se digna tocar, empezando por la noción de los géneros.

La imagen del título sigue siendo elocuente: Atticus le dice a Jem que no use su rifle irresponsablemente, que matar a un ruiseñor es un pecado. El precepto es preciso pero puede ser aplicado a circunstancias más amplias, desde que buena parte de los personajes son definidos por su afinidad con otros pájaros: finch —uno de los apellidos de la madre de Harper Lee— es un pinzón, robin—como en Tom Robinson— es un petirrojo. Por extensión, Atticus llama a pensarlo dos veces antes de hacer algo que pueda redundar en daño a otres, sean de la clase de pájaros que sean.

El hecho de nacer en sociedad no significa que estamos preparados para vivir en ella. Tal como lo explica Atticus Finch, "antes de vivir con otra gente tengo que ser capaz de vivir conmigo mismo. La única cosa que no se dirime por regla de mayorías es la conciencia de una persona". Esa es la regla a la que atenerse y proponer a les pájares que nos rodean: no hacer nada con los demás que impida que sigamos viéndonos a los ojos, cada mañana, en el espejo que se apura a saludarnos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí