ROSENKRANTZ COUNTRY

Los monstruos de la imaginación no tienen con qué darle a los monstruos del mundo real

¿Qué cosas nos dan miedo? El género que se especializa en asustarnos tiene mil respuestas a ese interrogante. Nos da miedo esa frontera que es la muerte, tanto la propia como la de los seres queridos, y también nos aterroriza lo que regresa de ese viaje. Nos dan miedo el dolor y las mutaciones de la carne. Nos dan miedo los íconos infantiles cuando se pervierten, volviéndose siniestros: muñecas, marionetas, payasos. Nos da miedo la locura. Nos da miedo la oscuridad que opera como pantalla sobre la que proyectamos nuestras fobias. Nos da miedo el pasado que pasa factura y el futuro ante el cual nos rebelamos. Nos da miedo lo enterrado y lo que viene del cielo. Nos da miedo ser poseídos, perder el control, pero también darnos cuenta de quiénes somos —y de qué somos capaces— realmente. Y sin embargo volvemos a estos relatos una y otra vez, porque intuímos que Joseph Campbell tenía razón cuando decía: "La cueva a la que le temes guarda el tesoro que buscas".

Detrás del miedo está siempre algo que necesitamos conquistar. Pero por supuesto, estas cuestiones pueden ser abordadas en serio o de forma sensacionalista: no es lo mismo la Muerte que asoma en El séptimo sello que el mecanismo fatal que funciona como videogame en la serie de películas de Final Destination. Los relatos con monstruos o asesinos misteriosos agazapados en cada sombra son efectivos, como un susto cualquiera, pero en general no dejan huella. Lo que nos hace mella, lo que planta semilla de la que crecen ramas retorcidas, son los relatos que se meten con nuestros miedos más profundos — muchos de los cuales ni siquiera son conscientes, hasta que una historia equis hace bu en nuestras caras.

Este es un principio que aplica al género de terror desde siempre, pero en los últimos años pegó un giro interesante. Si tuviese que ponerle una fecha, diría 2017: el año en que se estrenó Get Out, la película de Jordan Peele. ¿La vieron? La anécdota habla de un chico negro de hoy, que va a conocer a los padres de su novia blanca —chica progre, proveniente de familia ídem— a una casa en las afueras, al norte del Estado de Nueva York. Lo que le ocurre allí en términos argumentales funciona no tanto porque sea brillante o novedoso, sino en la medida en que trabaja sobre un temor con el cual es fácil identificarse: ¿puede alguien de raza negra relajarse de verdad en un mar de caras blancas, por sonrientes y bienintencionadas que parezcan? Todo aquel que haya padecido discriminación vibrará en consonancia con la inseguridad del protagonista. Es lógico: cuando al fin das con alguien que se parece a quienes te atormentaban pero te sonríe y considera, el instinto de supervivencia suena la alarma y te sugiere que, antes que confiar, desconfíes. Porque el temor ante una comunidad de Otros no se agota en cuestiones raciales: puede tener que ver con una inadecuación o deformidad propia, como le pasaba a El Hombre Elefante, o con cuestiones raciales, religiosas y hasta de clase. Pregúntenle a Carrie White, que —como su nombre establece— era más blanca que la leche, y aun así fue víctima de un bullying que selló su destino.

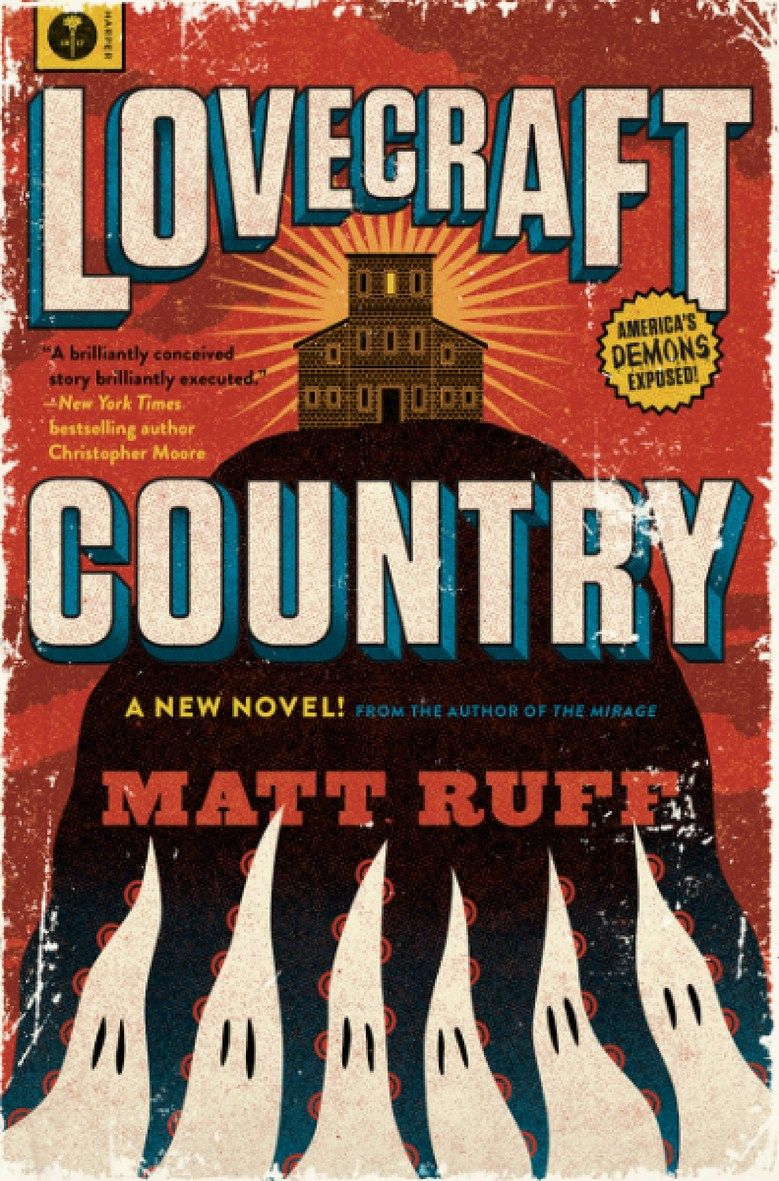

El guionista y director de Get Out, Jordan Peele, es uno de los productores de Lovecraft Country, una serie que HBO viene estrenando cada domingo y concluye la semana que viene. Por fuera, la cosa tiene poco y nada que ver con Get Out: la historia transcurre a mediados de los '50 en torno a otro chico negro, que en este caso retorna de la guerra de Corea y se ve compelido a buscar a su padre desaparecido en zonas aún segregadas de Massachusetts; la misma geografía que el escritor Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) usó como escenario de buena parte de sus relatos de terror — de allí la apelación al territorio, o país de, Lovecraft.

En la narrativa de este prócer del horror literario, el hombre es una mota de polvo en un cosmos insondable. El universo lovecraftiano está lleno de fuerzas descomunales que no podemos comprender, y a menudo ni siquiera contemplar, porque exceden nuestra capacidad de contenerlas en una sola mirada. Frente a ellas, sólo cabe la resignación o la locura. Bichos como el shoggoth —una suerte de ameba fenomenal, llena de ojos, tentáculos y bocas, que no necesita más que desplazarse para arrasar con todo— han sido la matriz imaginaria de la mayoría de los monstruos de la ciencia ficción. Y en la serie aparecen cosas semejantes, aunque en versión extra small. Pero lo interesante es que están lejos de ser lo más aterrador de Lovecraft Country, y no por error de cálculo, sino por deliberación.

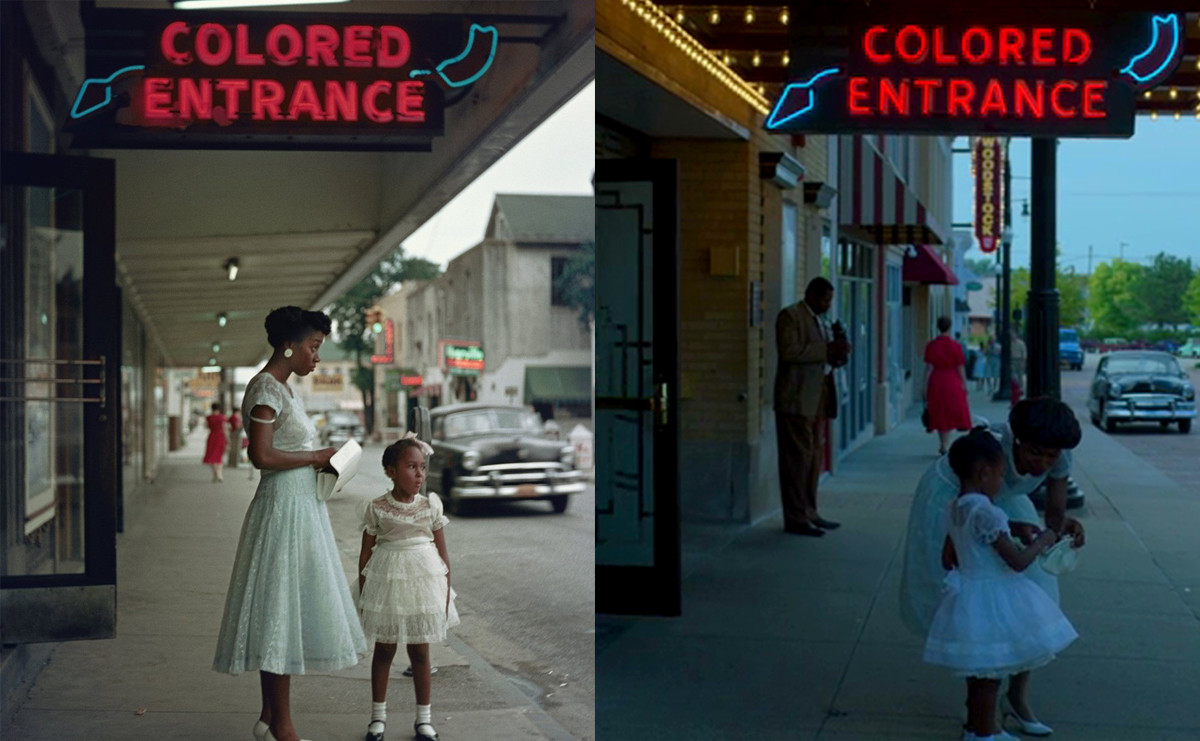

En el primer capítulo hay una suerte de shoggoth que aparece en un sueño, y varias versiones de bolsillo que pululan por un bosque. Pero lo que te llena de pavor y te empuja al filo de la silla es la escena en que el jefe de la policía local le dice al protagonista y sus acompañantes que en ese territorio no se admiten negros, y que si no lo abandonan antes de que caiga el sol —o sea, dentro de los siete minutos y monedas que restan hasta el atardecer— los colgará del árbol que más le guste. Lo que sobreviene es una carrera de nervios, con un patrullero chocando por detrás el auto de Atticus (Jonathan Majors), que tampoco puede vulnerar el límite de velocidad, porque si lo hiciese justificaría que lo detuviesen.

Además de monstruos, en Lovecraft Country hay hechiceros blancos, momias vivientes, portales a otros universos y otras cosas acojonantes, pero nada más escalofriante que lo que los seres humanos comunes y corrientes somos capaces de hacerle a otros. Ese es el tipo de terror en que se especializa Peele y que también cultiva gente como Ari Aster, el director de Midsommar: relatos en los que abundan los hechos desconcertantes, pero que van revelando que lo más aterrador de todo, lo que debería ponernos los pelos de punta, es aquello que solemos llamar realidad.

Ni criaturas extraordinarias, ni horror metafísico, ni pesadillas futuristas. Hoy la narrativa de horror más relevante habla de las cosas espantosas que ya están pasando en el mundo real, sin que terminemos de despabilarnos del todo.

Un ciclo de violencias

La serie Lovecraft Country profesa un amor incondicional por los relatos de género. Su protagonista, Atticus Freeman, es fan de la saga marciana de Edgar Rice Burroughs protagonizada por John Carter. El libro favorito de su padre Montrose es El conde de Montecristo — no olvidemos que su autor, Alejandro Dumas, era nieto de una esclava haitiana. Su tío George es devoto del Dracula de Bram Stoker. Su prima Diana escribe y dibuja cómics con sagas del espacio en clave feminista. Y cada capítulo se amolda al estilo de alguno de los subgéneros amados. En el cuarto, A History of Violence, Atticus y los suyos emulan a Indiana Jones en las entrañas de un museo de Boston. En el séptimo, I Am, la tía Hippolyta apela a un portal para saltar entre universos, hacerse amiga de Josephine Baker en París y liderar un ejército de mujeres que se enfrenta en Dahomey al invasor colonial. Pero toda esta reverencia por las ficciones amadas está orquestada de modo que conduce siempre al mismo lugar.

El capítulo inicial arranca con una escena que induce a confusión. Atticus corre por trincheras que huelen a guerra mundial, combatiendo al enemigo. El feeling realista se diluye cuando aparecen naves espaciales, un monstruo marca Lovecraft y una mujer marciana que desciende en un halo de luz. Al instante, Atticus se despierta y recuerda dónde está, en un sitio todavía más angustiante que aquel de su sueño: la parte trasera de un ómnibus, ocupando los asientos que —un cartel lo especifica— están reservados para los pasajeros que no son blancos.

Esa es la constante. Cada elemento fantástico que produce escalofríos es superado por un rasgo propio del mundo real, que resulta infinitamente más terrorífico. El tercer capítulo, Holy Ghost, tiene que ver con los espectros de ocho personas negras que fueron sacrificadas en una casa, como parte de los experimentos de un científico blanco. Pero lo más acojonante es el acoso que los vecinos blancos llevan adelante contra los actuales ocupantes negros de esa casa —con cruz en llamas y disparos a mansalva—, por haber tenido el descaro de aventurarse lejos de los barrios donde deberían permanecer sin protestar; y la tortura que el jefe de policía le aplica a Leti (Jurnee Smollett, una revelación) en la parte trasera de un camión celular, a sabiendas de que cuenta con total impunidad para hacer eso y cosas peores.

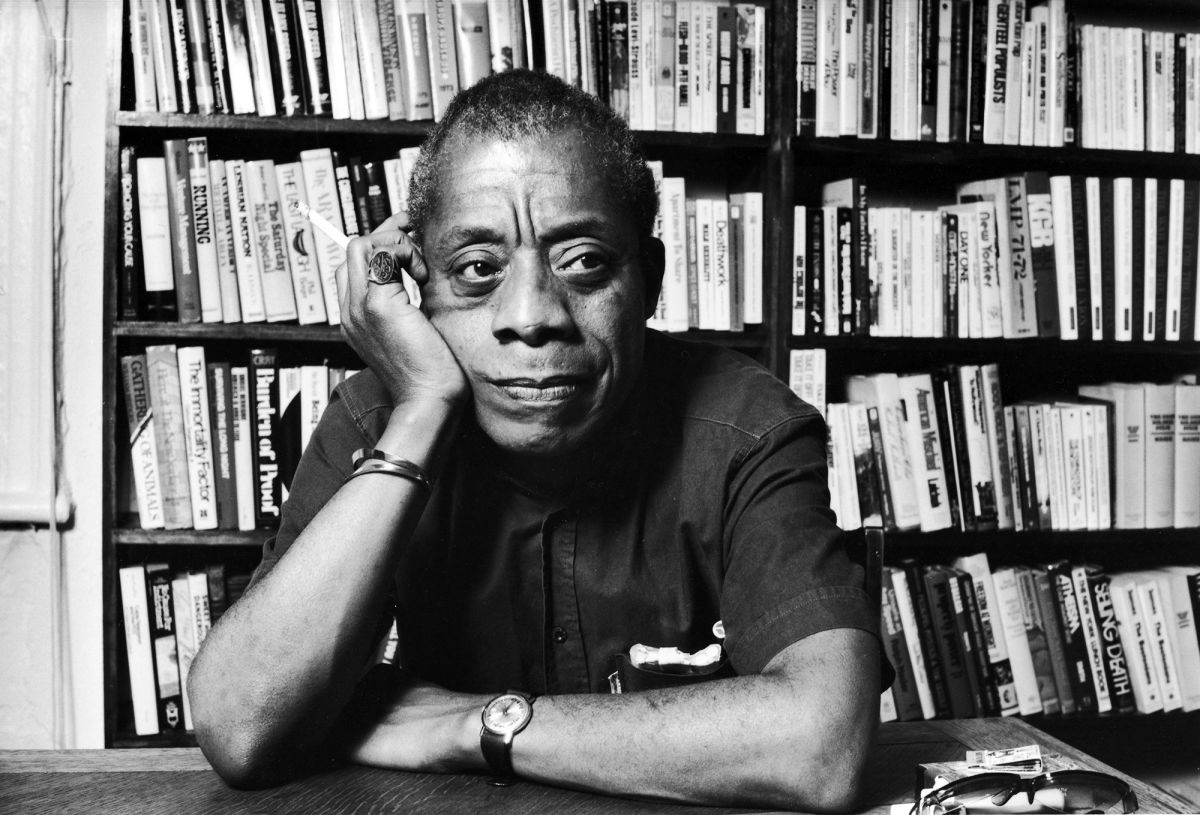

Tan consciente es la serie del impacto político que quiere producir, que mete una cuña non fiction en su universo narrativo. De tanto en tanto aparece en medio del relato una voz que no identificamos, salida como de la nada, y que corresponde a una persona verdadera. En el primer capítulo es la voz del escritor James Baldwin. ("El sudafricano blanco, el campesino del Mississippi y el sheriff de Alabama funcionan dentro de un sistema de realidad que les hace creer que esa mujer, ese hombre y ese niño negros incurren en locura al desafiar al sistema al cual ellos [los blancos] le deben su identidad completa".) En el tercer capítulo es un texto que dio a conocer Precious Angel Ramirez, en un comercial de Nike que celebraba a las artistas trans. ("¿Qué hiciste para dejar tu marca en este mundo? ¿Qué montañas escalaste? ¿Qué ángeles te cedieron sus alas?")

En el octavo es la voz de Naomi Wadler, la niña que en 2018, a los 11 años, pronunció un discurso antiviolencia en la manifestación que se conoció como March For Our Lives, Marchemos por nuestras vidas. ("Yo represento a las niñas afroamericanas cuyas historias no llegan a las primeras planas de los diarios nacionales... Estoy acá para decir NUNCA MÁS por esas niñas. ...Hay gente que dice que soy demasiado joven para tener estos pensamientos por mí misma... Mis amigos y yo podemos tener 11 años e ir todavía a la escuela primaria, pero sabemos. Sabemos que la vida no es igual para todos y sabemos lo que está bien y lo que está mal".)

Todo el tiempo irrumpen las marcas que la Historia dejó sobre cuerpo y alma de la minoría negra en Estados Unidos. Cuando huele a quemado, alguien dice que "parece Tulsa", en referencia al ataque de 1921 que un grupo de blancos —desde aviones privados, incluso— descerrajaron sobre el barrio de la comunidad negra más próspera del país, produciendo centenares de muertos, muchos achicharrados. La escena más horrenda es la que tiene lugar al comienzo del octavo capítulo, durante el velatorio de Emmett Till, el chico real de 14 años que en la ficción de Lovecraft Country era amigo de Diana, hasta que lo acusaron de coquetear con una mujer blanca y por eso fue mutilado y asesinado. Su madre quiso velarlo a cajón abierto, para que la comunidad viese lo que habían hecho con él; y la serie recrea ese día de calor asfixiante, vuelto irrespirable por el olor a podrido que manaba del cuerpo.

Pero el creador de Lovecraft Country, Misha Green, no se detiene ahí. Además de los terrores que producen los racistas, también dedica tiempo a las debilidades que atenazan y por ende frenan a la minoría negra: el temor de Montrose (Michael K. Williams, el inolvidable Omar Little de The Wire) a asumir su identidad sexual, la ambivalencia de Ruby (Wunmi Mosaku) respecto de su generoso cuerpo negro, la homofobia de Atticus. E incluye las cuitas de otras minorías a través de personajes como Yahima —que además de provenir de un pueblo originario americano, es trans— y Ji-Ah (Jamie Chung), a quien Atticus conoció mientras fue soldado en Corea.

El capítulo dedicado a Ji-Ah —el sexto—, es antológico. Abandona a los protagonistas para contar un tramo de la historia desde la visión de esa habitante del país asiático invadido por el ejército más poderoso del mundo. Por supuesto, no falta allí el elemento fantástico: Ji-Ah está poseída por el espíritu de una figura mitológica de Corea, el kumiho, un zorro de nueve colas. Esa posesión hace que Ji-Ah masacre a cada hombre que la ama y que se apodere de sus almas. Pero el momento más tremendo no tiene que ver con esos crímenes, sino con Atticus matando a sangre fría a una amiga de Ji-Ah que ha sido acusada de espiar para los comunistas. Es un instante pivotal en el relato todo, como el asesinato de Marion Crane en Psicosis de Alfred Hitchcock — una escena que resignifica la historia entera. Hasta ese entonces, durante cinco capítulos y fracción, Atticus ha sido un joven negro educado, sensible y generoso. Pero como soldado en Corea, Atticus ya no es el integrante de una minoría sojuzgada en su país: al igual que el resto de los miembros del ejército en que revista, es un criminal a sueldo de los Estados Unidos, capaz de ultimar a una mujer desarmada a quemarropa para cumplir con un imperativo colonial.

No sé si he visto un acto de coraje narrativo tan grande como el sexto capítulo de Lovecraft Country. Lo que la serie está diciendo es que, cuando sus protagonistas dejan de actuar como parte de una minoría explotada y de rebelarse contra la injusticia política y social que padecen en casa, se vuelven funcionales a ese sistema en el extranjero, un eslabón más de una cadena de abusos. Montrose, que había sufrido abusos a manos de un padre cruel que quería ponerlo en vereda, no se sobrepuso a ese esquema sino que lo prolongó, castigando a su hijo —Atticus— para sacarlo bueno; y muchos negros que padecían el poder blanco encontraron natural maltratar a asiáticos o latinos, perpetuando el mismo ciclo de violencias.

Si algo cuenta la serie de Misha Green es que, cuando los monstruos se desatan y no dejan al resto más opción que la resignación o la locura, el territorio entero de los Estados Unidos se convierte en Lovecraft Country.

Del Sueño Americano a la Pesadilla Argentina

Lo paradójico es que si el escritor de Rhode Island pudiese ver Lovecraft Country, pegaría un alarido de desesperación. Porque Lovecraft era un racista de aquellos. Además del desprecio que destilan sus relatos respecto de todo ser humano que no sea ostensiblemente pálido, en 1912 escribió el poema Sobre la creación de los negros (On The Creation of Niggers), donde dice que los dioses dieron forma a los hombres pero también "forjaron una bestia, de figura semihumana / llena de vicios, y llamaron a esa cosa Negro". Por eso la serie es un gesto de justicia poética por partida doble. En primer término, porque reniega de la filosofía conservadora que vertebra la literatura de Lovecraft. (Ya se trate de criaturas estelares o de hombres blancos, sus historias llaman a hocicar ante el poder brutal, a venerarlo como se venera a un dios todopoderoso que no tiene por qué dar explicaciones.) Y en segundo término, porque no sólo se plantea la necesidad de rebelarse ante semejante poder, sino que además le deja la antorcha de esa rebelión a personajes que Lovecraft consideraría inferiores: negros, indígenas americanos, asiáticos.

Siempre me causó gracia que Horacio Verbitsky creyese que el presidente de la Corte Suprema argentina, Carlos Rosenkrantz, se parece al granjero de la pintura de Grant Wood llamada American Gothic. Desde que vi una imagen de Rosenkrantz por primera vez, más que al puritano de la pintura yo lo encontré parecido a Lovecraft. Si le ponés a Lovecraft los anteojitos de Rosenkrantz, pasarían por primos — o hasta padre e hijo.

La ficción de Lovecraft perdura porque atiza el costado paranoico que tantos tenemos. A fin de cuentas, esto es lo que sugiere: que por detrás de nuestra actividad cotidiana en campos y ciudades, de ese afán tan rítmico como predecible, existe una realidad cósmica horrenda que la especie no percibe... o no quiere percibir. En este sentido, la serie es fiel a la intuición del escritor que la inspiró. Lo bueno es que se reserva el derecho de releer, y en consecuencia de recrear, su diagnóstico. Admite que existe una fachada de urbanidad, la pretensión de que somos criaturas gregarias que se comportan civilizadamente. Pero sugiere que el horror que existe por detrás no tiene nada de cósmico, sino que es claramente terrestre — un estado de las cosas al que no terminamos de despertar, del que no nos avivamos del todo, o ante el que preferimos hacernos los boludos.

El mundo de hoy sostiene una apariencia democrática, constitucional, institucionalista, según la cual todos los ciudadanos tienen derechos que pueden defender en los tribunales. Su práctica, sin embargo, no puede ser más distinta. Todos sabemos que nadie acredita más derechos que quien más dinero tiene; que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de décima y ciudadanos que ni siquiera entran en escala alguna; que los poderosos están por encima de una ley que sólo se aplica para reprimir a los pobres. Así visto, el poder de esa gente es tan irreductible como el de los monstruos cósmicos de Lovecraft. Y ni hablar de las corporaciones que están por detrás de estos mascarones de proa. Ese poder sí que parece concebido por una mente lovecraftiana: más que humano, inabarcable, un leviatán que ni siquiera registra nuestros arponazos. Ante la desmesura de su potestad, no nos quedaría más que someternos o enloquecer o pegarnos un tiro.

No son gente a la que se pueda persuadir por las buenas, está claro. Hay argumentos que están más allá de sus posibilidades. ¿A quién se le ocurrió que tipos como Macri y Trump —nacidos y criados en la abundancia, expertos en chanchullos y tropelías, mentirosos compulsivos, egoístas sin límites— podían desempeñar una magistratura creada para defender los derechos y el bienestar de todos sus compatriotas? ¿Alguien cree todavía que Rosenkrantz —una vida dedicada a manipular la ley para beneficiar a sus clientes privados, generalmente perjudicando al Estado— puede suscribir un fallo que contemple los intereses de los hombres y mujeres del llano? Es más fácil enseñarle a un shoggoth a jugar al truco que esperar que algo así se vuelva factible.

¿Cómo fue que toleramos que un hombre que no sabe más que velar por intereses propios y de su casta llegase a la cima del organismo que vela por los intereses de todos? ¿Cómo naturalizamos su nombramiento antinatural en la Corte Suprema? ¿Qué votos fueron imprescindibles para dar visos de normalidad a esa farsa en el Congreso?

Mientras gente como Macri, Trump & Co. haga lo que se les canta sin toparse con un límite o pagar consecuencia alguna —siempre en términos legales, aclaro—, viviremos en territorios de Lovecraft. Mientras haya quienes se aferren a puestos que obtuvieron de forma indigna y prosternen la ley ante sus bajos deseos, no viviremos en una Argentina democrática sino en Rosenkrantz Country.

Al principio de la serie, Atticus —que, habrán advertido, se llama como el abogado blanco pero justo de Matar a un ruiseñor, Atticus Finch— desciende del ómnibus segregado y sigue camino a pie, en compañía de la única otra pasajera negra. La mujer le pregunta por qué lee libros como Una princesa de Marte, cuyo héroe es un ex soldado confederado — o sea, que luchaba para el bando que quería seguir teniendo esclavos. Entonces Atticus, con sabiduría superior a sus años, le responde que las historias son como la gente: amarlas no las hace perfectas, pero a pesar de eso uno las atesora y trata de sobreponerse a sus defectos.

La historia de la que nos tocó formar parte se llama Argentina. De nosotros depende que se sobreponga a sus defectos y deje de parecerse a un cuento de Lovecraft para arrimarse a una historieta de Oesterheld.

En ese discurso de 1965 que Misha Green incluye en el primer capítulo, el escritor James Baldwin dijo además: "El Sueño Americano existe a expensas del Negro Americano". No dejemos que la Pesadilla Argentina prospere a expensas de nosotros, los morochos locales, que a diferencia de los morochos del país del norte somos mayoría en este suelo. Para que eso ocurra, tenemos que asumir el rol al que hemos sido llamados en esta historia. Debe ser por eso que me gustan tanto estos versos del Dante, que puse como acápite de una novela que aún tengo inédita: "No tengan miedo; nuestro destino / no puede sernos arrebatado; es un don".

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí