La semana pasada, en plena edición de El Cohete A La Luna, Horacio Verbitsky —que me conoce bien y, sabrá Dios cómo, se hace tiempo para todo— me envió un artículo del New Statesman titulado: Por qué estamos viviendo en el mundo de J. G. Ballard. La idea había sobrevolado mi cabeza cuando supe del primer crucero arrasado por el coronavirus. Entonces pensé: "Eso debe ser como Rascacielos, pero en un barco". Rascacielos (High-Rise) es una de las novelas más conocidas de Ballard. Cuenta de un edificio en las afueras de Londres, provisto de todas las comodidades que demandamos al mundo contemporáneo: supermercado, banco, gimnasio, peluquería, escuela, restaurant y más. Viviendo allí, prácticamente no se necesita salir. Es una suerte de barrio privado de hoy, organizado como propiedad vertical. Pero muy pronto, inconvenientes de naturaleza menor —cortes de luz, problemas técnicos en el edificio— generan enfrentamientos entre vecinos, que empiezan a formar bandos y apelan a la violencia. El sistema perfecto colapsa y se abandona al caos. Los vecinos crean tribus y guerrean, por ejemplo, por el control del piso donde están las piscinas. Con el paso del tiempo, cada vez se torna más difícil distinguir qué es real y qué forma parte del delirio al que los vecinos se han entregado. La primera línea es una maravilla: "Más tarde, mientras estaba sentado en el balcón, comiéndose el perro, el doctor Robert Laing recordó otra vez los hechos insólitos que habían ocurrido en este enorme edificio de apartamentos en los tres últimos meses".

J. G. Ballard (1930-2009) era uno de mis escritores favoritos durante la adolescencia. Tenía todos los libros que Minotauro había editado en nuestro idioma, desde El mundo sumergido (1962) hasta Rascacielos (1975). (La edición que conservo data de 1983.) Se lo consideraba un autor de ciencia ficción, pero de la clase que más me seducía: no de aquellos que se deslumbraban con el espacio exterior sino de los que exploraban el espacio interior — el insondable universo de la mente humana. Las novelas y relatos que datan de su primera década de creación empleaban los juguetes del género, pero persiguiendo un fin distinto. En The Wind From Nowhere (1961), el clima se altera del tal forma que los vientos tornan imposible vivir en la superficie y la especie humana se reacomoda bajo tierra. En El mundo sumergido, el deshielo convierte a Londres en una suerte de involuntaria Venecia de clima subtropical. En La sequía (1964/5), la basura industrial ha interrumpido el ciclo de evaporación y precipitaciones y el planeta ha devenido un gigantesco Sahara. En El mundo de cristal (1966), un extraño fenómeno solidifica la vegetación y los animales de bosques y pantanos de Gabón, la Florida y la Unión Soviética.

Así descriptas, las novelas parecen anticipar el desastre climático cuyo umbral pisamos hoy. Pero la preocupación de Ballard no es (exclusivamente) ecológica. Lo que más le interesa no es la explicación de los fenómenos que describe, el argumento científico, sino la observación desapasionada de la conducta humana: le gusta ver lo que hacemos como especie tan pronto el mundo conocido cambia sus reglas del juego.

A fines de los '60, esta aproximación experimental se tornó más marcada. La exhibición de atrocidades (1970) juega con la idea de que los medios masivos dinamitan nuestra psique al borrar la barrera entre el mundo real que nos es inmediato y el mundo público, colectivo pero en esencia ficcional que bebemos de las pantallas. ¿O no existe gente para la cual Fantino —ese Max Headroom argento— es más real que su propia madre, o que considera a "Mirtha Legrand" —la Reina de Corazones de nuestra televisión— como un familiar más entrañable que los de su propia sangre? Hoy sostenemos relaciones con cuentas de las redes a cuyos responsables no conocemos personalmente. (¡A menudo no sabemos ni siquiera cuáles son sus nombres reales!)

Con secciones tituladas Planes para el asesinato de Jacqueline Kennedy y Por qué me quiero coger a Ronald Reagan, Ballard puso en claro su intención de sacudir la mente de sus lectores, del mismo modo en que los cataclismos del mundo externo comprometían el coco de sus personajes. Ya lo había preanunciado en 1966, a través de un ensayo titulado Notas de ninguna parte, que aquí publicó la revista El Péndulo en 1981: "La ficción es una rama de la neurología", ponía allí. Y en efecto, como si fuese uno de esos cirujanos que pueblan sus relatos, se puso a joder con nuestros cerebros a través de la ficción — que incluye, como ya dije, no sólo la producción artística tradicional, sino también las ficciones creadas por los medios que incorporamos como parte del mundo real y que a menudo constituyen la mayor parte de nuestra percepción. (Piénsenlo. Si tomamos el todo de lo que creemos verdadero y separamos aquello que sabemos real porque nos consta por experiencia directa de aquello que creemos real porque nos lo contaron de un modo u otro —redes, medios—, ¿cómo creen que resultarían esos porcentajes?)

Con Crash (1973) fue todavía más lejos. Allí inventa un culto liderado por el doctor Robert Vaughan —casi todos los protagonistas de Ballard son "doctores" de alguna clase, el summum de nuestra especie en materia académica—, que, habiendo sobrevivido a un accidente automovilístico, propugna una nueva sexualidad en la cual darse una piña equivale al orgasmo máximo.

Hubo quien protestó ante este uso de la imaginación. Se cuenta que un lector de textos inéditos le aconsejó al editor que lo/la empleaba: "Este autor está más allá de toda ayuda psiquiátrica. ¡NO PUBLICAR!" La crítica que difundió el New York Times en septiembre del '73 arrancaba diciendo que se trataba del "libro más repulsivo" que el crítico había leído y culminaba con la promesa formal de que nunca más leería nada nuevo de Ballard. Por algo el texto atrajo a ese otro enfermito tan interesante que es David Cronenberg, que venía de filmar otra novela infilmable —El almuerzo desnudo, de uno de los escritores más admirados por Ballard, William Burroughs— y se abocó a Crash en 1996. La película recibió un premio especial en Cannes. Francis Coppola, que presidía el jurado, dijo que el film merecía la distinción por "su originalidad y audacia", pero también aclaró que había sido una decisión controvertida: algunos miembros del jurado se habían "abstenido de forma muy apasionada".

Ballard no ocultaba su admiración por el surrealismo en general, y por Dalí en particular, con su capacidad de reproducir con fidelidad fotográfica cuerpos y objetos en las combinaciones más inesperadas. (En Notas de ninguna parte, Ballard anotó un imperativo como punto 6: "Defender a Dalí".) De algún modo trataba de hacer en el terreno literario lo mismo que el catalán de Figueres intentaba desde lo visual: producir cópulas entre elementos inesperados, para que de ese entrevero surgiese una idea que de otro modo no habría aparecido nunca. Lo cual nos trae de regreso a nuestra realidad.

Una de las imágenes recurrentes en Ballard es la de la piscina que quedó vacía. No hace falta elaborar mucho para pescar la intención detrás del símbolo: la invención humana, aquello creado para contener el elemento natural y ponerlo al servicio del placer de la especie, que finalmente no logra contenerlo y queda reducida a una mueca inútil. (En su libro de memorias Miracles of Life recuerda la primera pileta vacía que vio: en una casa que su familia ocupó brevemente en Shanghai, durante la Guerra Sino Japonesa, y menciona que le quedó grabada porque, entre otras razones, apuntaba en la dirección de "la marea en baja del poder británico" que sus mayores se negaban a advertir.)

¿Qué escenario más ballardiano puede existir que el del artefacto concebido para albergar multitudes (la ciudad y sus espacios públicos, plazas y canchas, autopistas y teatros) que sin embargo aparece desnudo de gente, la mueca de una boca sin dientes — otra piscina vacía?

La unidad de terapia intensiva

El artículo del New Statesman, firmado por Mark O'Connell, me llevó a chusmear dos cuentos que no recordaba haber leído. (Mi ejemplar de The Complete Short Stories tiene 1.200 páginas. Nunca había logrado leerlo entero, pero en fin: antes no había cuarentena...) Esos relatos adquieren relevancia escalofriante en estos días. The Intensive Care Unit (1977) habla de una "sociedad" en la que el contacto humano no existe. Su protagonista y narrador, médico él, ha desarrollado su vida entera —su educación, su práctica profesional, la relación con la que hoy es su esposa y madre de sus hijos— interactuando a través de pantallas. (Los hijos han sido concebidos por medios artificiales, se imaginarán.) El cuento anticipa la tendencia hoy común de alterar nuestra apariencia en las redes a través de aplicaciones que rediseñan los rasgos o les superponen máscaras digitales. Por eso mismo, cuando el narrador y su esposa deciden burlar el sistema y encontrarse cara a cara por primera vez, las cosas no salen como imaginaban. Desprovista de la máscara digital, el narrador encuentra que su esposa se ve "pastosa y poco saludable"; sus proporciones no son aquellas a las que estaba habituado; y su cuerpo despide un olor "leve pero no del todo agradable".

Aun así, deciden insistir y sumar a sus hijos al próximo encuentro. El relato evita describir cómo comenzó esa reunión, pero se detiene en sus consecuencias. Madre e hija se han trenzado a golpes. El hijo ha atacado al padre con un par de tijeras. Han destrozado todo en derredor y aun así se preparan para escalar la violencia. Sin embargo, el narrador llama a esto "pequeños problemas de ajuste mutuo" y describe lo que están haciendo como "establecer la posibilidad de una nueva forma de vida familiar". El cuento se cierra así: "Sonriéndoles afectuosamente, con rabia espesando la sangre en mi garganta, no siento otra cosa que no sea amor sin límites".

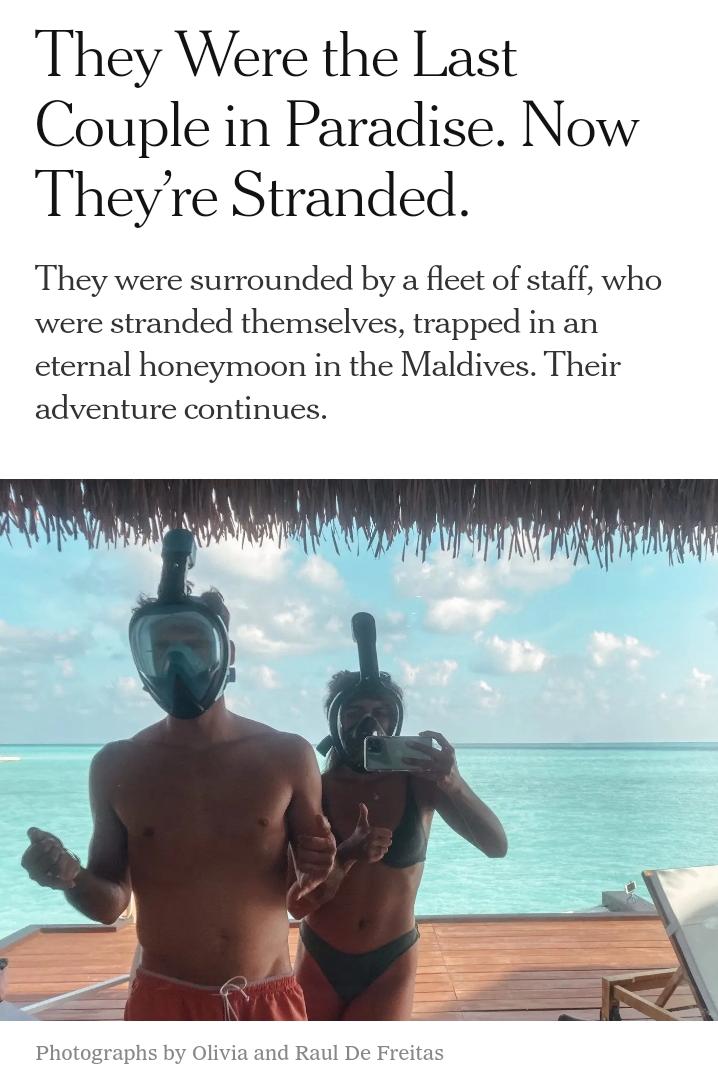

Having A Wonderful Time (1978) tiene un —para uno— inevitable tufillo cortazariano. Está narrado a través de las postales que una mujer inglesa envía desde el lugar donde transcurren sus vacaciones: Las Palmas, en las islas Canarias. Todo transcurre de manera idílica, hasta que llega la hora de regresar. El vuelo hacia Gatwick se suspende, la fecha del próximo es incierta, la vacación se prolonga de manera forzosa. "Hemos esperado cada mañana en el lobby con nuestras maletas listas, pero el bus que va al aeropuerto no llega nunca", escribe Diana. Las semanas transcurren y circula la versión de que "los gobiernos de Europa Occidental, en colusión con las autoridades españolas, están empleando las Canarias como una suerte de campo de vacaciones permanentes para los desempleados, no sólo los trabajadores de las fábricas sino también los empleados jerárquicos". Su marido trata de escapar, el mar devuelve su cuerpo muerto al poco tiempo pero Diana sigue adelante, perfectamente adaptada a la vida del resort ("Los hoteles están llenos, ahora") y escribiendo postales.

La obra de Ballard cuenta y recrea esta misma intuición de mil maneras distintas: la tecnología habría producido un cambio tectónico en la conciencia humana, que no advertimos del todo porque formamos parte de esa ola que está a punto de romper; nuestra forma de adaptarnos a ese cambio —nuestra forma de "evolucionar"— sería a través de ocasionales explosiones de actividad sexual (si es perversa, mejor) y del gozoso abandono a nuestro costado más violento.

Lo interesante es que todo esto no significa que la mirada de Ballard sea pesimista. Uno de sus admiradores más célebres, el escritor Martin Amis, sostiene que Ballard "le da la bienvenida a estas distopías desesperadas con cada átomo de su ser". En efecto, los procesos entrópicos que describe tienen menos de drama que de alborozada bienvenida a un mundo nuevo. (Y por eso no puedo dejar de vincularlo con esa idea del Indio que he contado más de una vez: esa que planteó en su propia distopía, El delito americano, según la cual a nadie le va a ir mejor en el mundo que adviene que al psicópata modelo full, con cuatro puertas, aire y llantas cromadas.)

Mucha gente tiene a Ballard de oídas por culpa de El imperio del sol, la novela que Spielberg llevó al cine en 1987, con un Christian Bale aún niño como protagonista. Allí recrea situaciones que atravesó cuando su familia vivía en Shanghai —su padre tenía un cargo directivo en la China Printing and Finishing Company— y, al estallar la segunda guerra con Japón, se los desplazó de su casa para evitar los bombardeos y más tarde los metieron en un campo de concentración. Amis celebra la novela pero al mismo tiempo se confiesa traicionado, porque el relato descubre "de dónde viene la imaginación de Ballard... El chamán reveló allí la fuente de toda su fiebre y su magia". Ahí se entiende todo, es verdad. El pibe, que estaba siendo criado como un perfecto ciudadano del Imperio Británico pero todavía no había cristalizado del todo, pescó el absurdo de la situación: estaban despachando a la colonia extranjera a un campo de concentración, y los tipos empacaban la ropa y esas cosas pero ante todo sus raquetas, sus bates de cricket, sus cañas y sus palos de golf. "La recreación —dice en la novela— figuraba muy alta en la lista de prioridades de los prisioneros".

Hasta hoy, El imperio del sol figuraba como la más tradicional de sus obras. Pero este mundo nuestro cambió los parámetros. En el texto del New Statesman, O'Connell dice haber visto a clientes con barbijos por los pasillos de Marks & Spencer, alejándose de otros clientes mientras compraban vino orgánico. Nuestra comunicación con el resto de la humanidad depende de pantallas, como en The Intensive Care Unit. Pocos días atrás el New York Times contó la aventura de Olivia y Raúl De Freitas, a quienes la pandemia pescó en un resort cinco estrellas en las Maldivas y ahora están viviendo una luna de miel perpetua. Lo cual puede sonar idílico, pero no lo es: a pesar de que les están haciendo un buen descuento, la habitación más barata del hotel cuesta 750 dólares por noche. (De la luna de miel soñada en las Maldivas a la bancarrota en su Sudáfrica natal, sin escalas. El pobre de Raúl es carnicero...) En estos días circuló el video de un perrito siendo paseado por drone a través de calles vacías.

En cuestión de semanas, Ballard dejó de ser un escritor experimental y de vanguardia para convertirse en el más realista de nuestros contemporáneos.

Mitos del futuro cercano

Si nunca me reconocí como fan absoluto de Ballard, fue porque su literatura carece de dos elementos que valoro mucho: argumento y protagonistas fuertes. Ya sé, hoy la onda es decir que las narraciones con mucho argumento y personajes seductores son parte de lo viejo. El argumento que usan para sustentar esta crítica suele ser banal: que todo lo que se puede hacer en esa materia ya ha sido puesto a prueba por siglos de literatura (¡gente de poca fe... y aun menor imaginación!), que en este mundo la noción del Yo está comprometida, que la estructura en tres actos no refleja esta realidad donde nada cambia sustancialmente... A mi entender, esta posición revela una conveniente mezcla de paja mental —porque para crear una historia con argumento y protagonistas fuertes, hay que trabajar mucho— y conservadurismo político. Por eso prefieren ponerse a delirar desde su Yo a partir de la primera línea de lo que escriben, hasta que al final se aburren de sí mismos y el libro termina.

Aun a riesgo de ser considerado anticuado, yo prefiero construir argumentos fuertes porque me parece que ningún otro tipo de relato refleja mejor la realidad de un mundo donde todo el puto tiempo pasan miles de cosas; y me gustan los personajes de vida interior espesa, bien movida, porque, a diferencia del grupo de escritores a los que llamo Les Existenciels Fatigués, yo sigo creyendo que cambiar algo —externo, interno o ambas asimetrías a la vez— es posible. Si las cosas no cambiasen una y mil veces durante el curso de una sola vida, ¿cómo mierda habría llegado yo a este punto?

Lo que sigo apreciando de Ballard es su predisposición a entregarse al cambio. Tal vez por provenir de una cultura demasiado satisfecha de sí misma y de todos los consumos concebibles, sus personajes no suenen ser agentes de esa transformación sino más bien receptores pasivos. Antes que hombres de frontera, gente que construye un mundo nuevo allí donde comienza lo desconocido, sus protagonistas son más bien consumidores del cambio: se contentan con comprarlo hecho. A pesar de que los pinta como personas de gran preparación académica y de intervención práctica en el mundo (él mismo estudió medicina y aspiraba a convertirse en psiquiatra), su característica más distintiva en la capacidad de adaptarse a lo nuevo. Ninguno de ellos pierde tiempo lamentando el orden perdido. Al igual que su autor, pasan por encima de la experiencia trágica y eluden la nostalgia. Su actitud tiende a ser la de quien piensa: Wow. Qué delirio todo esto. ¿A ver qué gracia le encuentro, qué jugo le puedo sacar?

Por eso O'Connell, el autor del artículo del New Statesman (que en estos días acaba de sacar un libro llamado Notes From An Apocalypse —otro eco ballardiano—, donde habla de la gente real que construye bunkers y diseña colonias espaciales soñando con preservarse del Armagedón), lamenta en un pasaje que Ballard ya no esté entre nosotros para ver este mundo de hoy. "Quizás no sería adecuado decir que lo habría amado —porque quién puede amarlo, en estas circunstancias drásticamente reducidas—, pero estoy convencido de que lo habría reconocido", dice. "Se hubiese sentido como en casa en medio de esta extraña existencia nueva".

En ese punto no me cuesta nada identificarme, y por eso disfruto de sus relatos. Yo gozo imaginándome en situaciones extraordinarias, aun cuando puedan parecer peligrosas: ¿cuál sería la gracia de escribir ficción, si no? Es la misma razón por la cual amo bucear. Si alguno de ustedes lo intentó alguna vez, coincidirá conmigo: es la forma más extrema y a la vez próxima que tenemos de experimentar lo que es visitar un universo radicalmente distinto. Uno se sumerge y tiene la sensación de estar flotando mientras múltiples forman de vida vuelan alrededor. (La primera vez que lo hice fue con Miguel Rep, en Puerto Madryn, a comienzos de los '90. Tan pronto descendí me esperaba un elefantito marino, que "volaba" a mi altura, torció el cuello y me miró amablemente a los ojos, como diciendo: "¿Y vo, guién so?" Nunca vi nada más parecido a un ángel en mi vida.) Allí abajo es todo silencio, lo único que oímos es nuestra propia respiración. Lo cual significa otra inversión de campana respecto de lo que vivimos cotidianamente: acá arriba no oímos nunca nuestra respiración, de hecho olvidamos que estamos respirando; abajo la ponemos en el plano que corresponde, volvemos a entender que respirar es el Primer Mandamiento de nuestras vidas.

Así como me ocurre cada vez que buceo, yo miro en derredor durante estos días, veo el modo en que el paisaje convencional se ha enrarecido, se ha extrañado, y con una cautelosa mezcla de curiosidad y de alegría —con cada átomo de mi ser, diría Amis—, pienso también: Wow. Qué delirio todo esto. Pero como soy un cabeza, y además latinoamericano (es decir, de esa parte del planeta que, a juzgar por el modo en que los poderosos del mundo arman los globos terráqueos, vivimos cabeza abajo), no me da por entregarme al mundo nuevo a través del sexo y la violencia psicopáticos.

Es que a Ballard no le copaba mucho la gente. En El imperio del sol recreó su infancia, pero eligió desaparecer del relato a sus padres. (En la vida real, nunca se quedó solo.) Amis subraya además que a Ballard "nada lo estimulaba menos que la interacción humana, a menos que tomase la forma de turba atávica o histeria masiva. Lo que lo excitaba era el aislamiento humano". Nosotros, insisto, somos distintos. Que estemos compelidos al aislamiento no significa que vayamos a elegirlo como forma de vida; y que debamos distanciarnos del resto de la gente no implica que guardemos distancia también de la gente amada con la cual —si tuvimos suerte— pasamos la cuarentena.

Hace pocos minutos mi hijo de 11 despertó e hizo lo de todos los días cuando se levanta y me encuentra en casa: vino hasta el escritorio donde estoy escribiendo, se asomó por detrás del sillón y me dio los buenos días con un abrazo. Por un lado hizo lo mismo de siempre, sí; por el otro, siendo estos días como son, registré el instante en mi alma como el momento en que recibí un tesoro.

En la intimidad de las casas o apartamentos, practicamos más y mejor que nunca la ceremonia del afecto: con nuestros seres amados (entre ellos, nuestras mascotas), con nuestras plantas, con nuestros libros viejos, con las pantallas y teléfonos que nos acercan a la gente querida. No estamos ni cerca de convertirnos en turba atávica ni de entregarnos a la histeria masiva. Muy por el contrario: hacemos consciente cada gesto amable y cada acto de amor como parte de un rito esencial, tan delicado como el de la ceremonia del té, desde la convicción de que todo ritual es la escenificación de una verdad sagrada, algo mucho más grande que nosotros.

Estamos ensayando para el mundo nuevo. Porque nos sabemos personajes espesos, dignos de protagonizar el cuento de nuestras vidas, y apostamos al argumento de lograr que el mundo nuevo sea un mundo mejor.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí