OTRO TRISTE COMPADRITO

La Argentina de hoy es la reedición de un cuento de Borges, en clave tragicómica

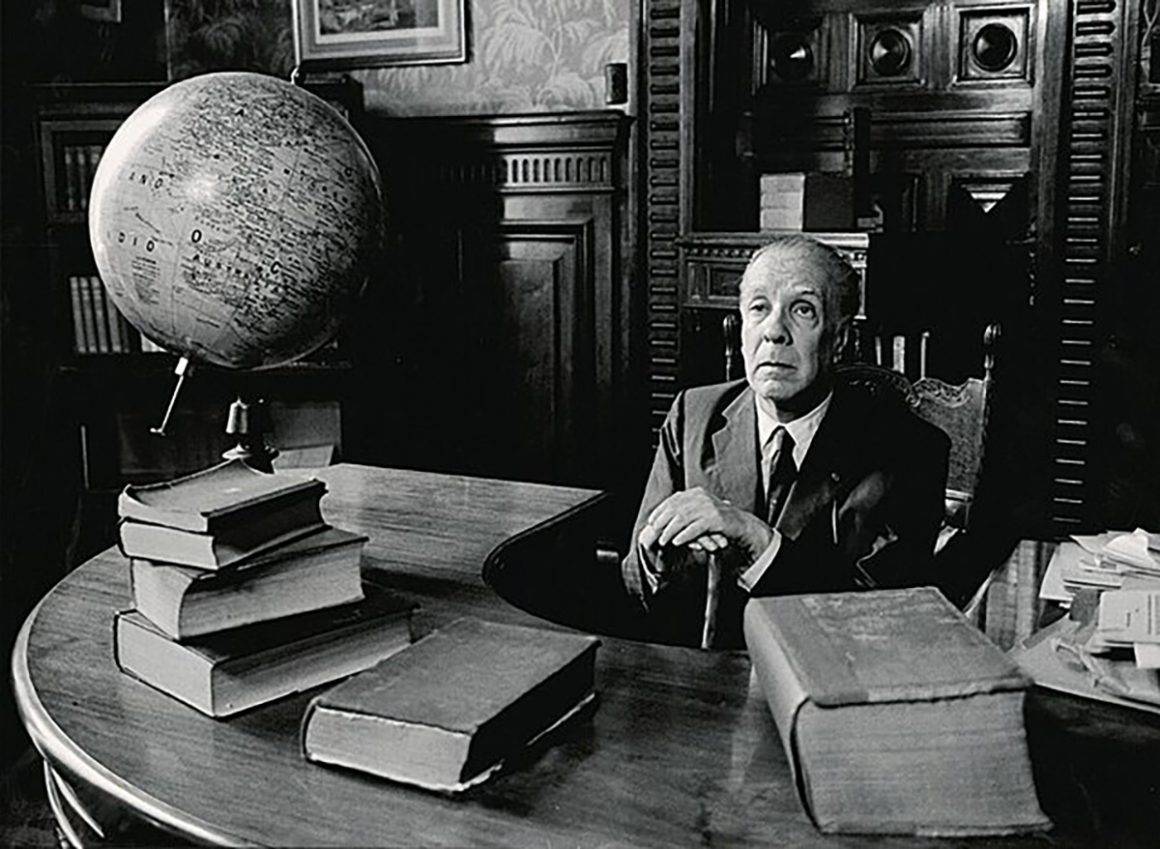

Borges difunde por primera vez esta historia en 1946. Se llama El muerto y la publica la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo. La repercusión del texto lo satisface y por eso lo suma a la colección de cuentos que editará tres años más tarde, bajo el título genérico de El Aleph (1949). Ese libro lo consagrará, porque incluye muchos de los relatos por los cuales se lo recordará de allí en más: el cuento del título, Emma Zunz, El inmortal, La casa de Asterión, Biografía de Tadeo Isidoro Cruz y más. Pero por entonces Borges es nadie todavía, o casi nadie: un intelectual de casi 50 años, soltero, autor de algunos poemarios y cuentos muy celebrados por una elite. En los hechos, se gana el pan como empleado de una biblioteca pública.

Hasta entonces su derrotero político ha sido errático, como el de otros artistas de aquella era tan confusa. (Como lo fue, poco después, el errático derrotero político del Walsh inicial.) Borges estuvo en contra del golpe de Uriburu contra Yrigoyen, lo cual era coherente, dado que era un ex militante radical. Pero después, según propia confesión, se afilió al Partido Conservador Popular, como "una forma de escepticismo". De ese marasmo lo sacó la irrupción de una nueva fuerza política, que cobró forma y adquirió peso específico el 17 de Octubre del '45.

Perón era militar, como Uriburu. Participó marginalmente de la preparación del golpe contra Yrigoyen, a las órdenes del teniente coronel Descalzo. Y era parte, aunque todavía irrelevante, de los sectores que integraban la dictadura mediante la cual Rawson primero y Pedro Pablo Ramírez después desplazaron al Presidente conservador, Castillo. Fue secretario del ministro de Guerra Edelmiro Farrell, hasta que en octubre del '43 se lo nombró a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, un organismo intrascendente que un mes más tarde fue elevado a la categoría de Secretaría. Desde allí dispuso una serie de medidas que beneficiaron a los laburantes del llano, hasta entonces desprovistos casi por completo de derechos. Esas políticas lo convirtieron en una figura popular, lo que los historiadores liberales gustan en llamar, despectivamente, un caudillo. (Dinámica que no desapareció de nuestra historia, al contrario. "Poder —dijo días atrás un caudillo moderno, de apellido Riquelme— es que la gente te quiera".)

La estrella ascendente de Perón persuadió a sus colegas de traicionarlo, como demandaba el establishment. Pero, con timing impecable —el "aluvión zoológico" no remoloneó ni un segundo—, la pueblada del '45 rescató a Perón y lo consagró como su candidato natural en las elecciones a las cuales, con fecha en el '46, no quedó más que convocar. En la instancia de esa campaña, Borges estuvo a favor de otro partido, bautizado —no sin ironía— Unión Democrática. (Como suele repetir Verbitsky, palabra más o menos: Dime de qué te ufanas, y te diré de qué careces.) Además del apoyo contante y sonante de las familias patricias y de las grandes fortunas, la Unión Democrática recibió también el estentóreo apoyo del entonces embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Spruille Braden.

Pero Perón se impuso. Y a partir de allí, como pasa en tantas historias, lo político empezó a entreverarse con lo personal. En el '46, las nuevas autoridades ascendieron a Borges formalmente, pero a un puesto que consideró agraviante: el de inspector de gallinas y conejos en los mercados. Según dijo —lo cual es incomprobable—, se lo castigaba por haber apoyado a los Aliados durante la Segunda Guerra. Lo cierto es que renunció,

un gesto de dignidad que a la vez, inevitablemente, telegrafiaba el poco aprecio del escritor por los inspectores de mercados y la modesta tarea que desempeñaban a diario. Pero además su madre fue detenida, por participar de una marcha en contra de la modificación del Himno. Y más tarde fue presa su hermana por manifestar en contra del gobierno: 30 días en la cárcel del Buen Pastor, donde tradicionalmente se encerraba a las putas.

Pero volvamos a El muerto. En el cuento que Borges pergeñó en esas circunstancias, no cuesta mucho identificar elementos de la realidad que el autor puede haber vertido sobre la ficción, a conciencia o no; esto es algo que le ocurre a todos los narradores. A pesar de que el relato transcurre a fines del siglo XIX, uno se pregunta si en la descripción del caudillo Azevedo Bandeira no proyecta Borges rasgos que veía en Perón, o al menos en la masa que lo seguía fielmente: eso de que en su rostro ("siempre demasiado cercano", se queja) asomen sangres que las clases altas de la Argentina solían despreciar, las de "el judío, el negro y el indio". O que en la descripción de la actitud de la amante de Bandeira —este apellido tampoco puede haber sido escogido con ingenuidad— se le haya colado algo de lo que le transmitía Estela Canto, a quien ya amaba sin ser correspondido. Según Borges, la mujer de pelo colorado es "clara y desdeñosa".

El protagonista del cuento se llama Benjamín Otálora. Borges preserva cierta distancia respecto de su personaje principal: lo llama "triste compadrito", aunque le reconoce la valentía. Pero de todos modos le concede rasgos que sugieren una simpatía generalizada por Otálora del parte del narrador, y que en consecuencia facilitan al lector la tarea de empatizar con él. Otálora es joven, tiene "sinceros ojos claros" y una sangre opuesta a la del mestizaje de Bandeira: la suya porta "reciedumbre vasca". Lo otro que lo hace entrañable para Borges, porque participa de su ideología, es el individualismo. Otálora hace la suya. No piensa en nadie más que en sí mismo, en su propia satisfacción, en su gloria personal. "Yo creo en el Individuo, descreo del Estado", dijo Borges una vez. Para a continuación agregar: "Quizás yo no sea más que un pacífico y silencioso anarquista que sueña con la desaparición de los gobiernos. La idea de un máximo de Individuo y de un mínimo de Estado es lo que desearía hoy".

Esa postura de Borges llama la atención en la situación actual de la Argentina. Y en la misma clave podría resonar el tema expreso del relato, que consigna el asombro que concita el hecho de que ese "triste compadrito", joven, de ojos claros y ascendencia europea, se haya consagrado como "capitán de contrabandistas". A juicio de quien relata, semejante ascenso de la nada al poder es algo que parece "de antemano imposible".

Cosas como esas parecen imposibles en la realidad, también. Sin embargo, esta era nuestra —tan confusa como la que tuvo lugar hace un siglo— ya nos ha demostrado que una exaltación como la de Otálora es factible.

Tanto como lo es, por cierto, su caída inexorable.

La ilusión del poder

En 1891, Otálora tiene 19 años. Mata a un hombre en una gresca a cuchillo y huye a Uruguay, para ponerse a salvo de la ley argentina. Lleva consigo una carta de recomendación que le dio un caudillo de Balvanera, para congraciarlo con un hombre poderoso de la Banda Oriental, el tal Bandeira. Este detalle me llamó la atención siempre. La carta de recomendación suena a recurso de ciudadano formal, por no decir directamente de profesionales y académicos, antes que a salvoconducto entre gente del bajofondo. Por aquel entonces, y en aquel métier, existían grandes posibilidades de que Bandeira y su gente fuesen analfabetos. Pero, en fin, concedámosle el recurso a Borges, particularmente porque es un detalle puesto allí para subrayar el individualismo —por no decir meritocracia— de Otálora. Porque el compadrito lleva la carta encima cuando, en un almacén de Paso del Molino, interviene en una trifulca y salva de una puñalada artera a un tipo de galera oscura y poncho. El hombre a quien salvó resulta ser Bandeira, y Borges dice: "Otálora, al saberlo, rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo".

El cuento es breve, tiene apenas un puñado de páginas. Borges ya está convirtiendo la haraganería en estilo literario y por eso define el relato como un "resumen", primera versión que promete "rectificar y ampliar" cuando obtenga más detalles — cosa que, sabemos, nunca ocurrirá.

A continuación, comprime años en un par de párrafos que describen la transformación de Otálora de compadrito en gaucho, y más tarde, cuando comprende que el negocio más rendidor de Bandeira es el mercado negro, en contrabandista. Convertirse en contrabandista es para Otálora, literalmente, "ascender". Como es impetuoso, tal vez a cuenta de su juventud, necesita acelerar en el camino a su destino y precipita una situación: desafía a uno de los malandras que responde a Bandeira, lo hiere y toma su lugar. "Lo mueve la ambición y también una oscura fidelidad", dice el narrador. Por ahora, esa características son complementarias: Otálora sueña con ser más de lo que es, y para lograrlo necesita, todavía, del bandolero de galera y poncho.

Pero, una vez integrado a la maquinaria del poder, su fidelidad se desvanece. Lo ofende tener a ese viejo como jefe. Le codicia todo: su ascendiente y su prosperidad, pero también los símbolos de esa superioridad, encarnados por la mujer de pelo rojo y su caballo de apero deslumbrante. (También el corcel es colorado, el más llamativo de los colores.) La ambición se le percibe a la legua, hay quien le hace notar que está mandoneando de más, que todavía no se lo considera uno de ellos. (Alguien lo moteja de "forastero agauchado".) Otálora no se arredra ante estos signos, al contrario: se agranda. Tal vez lo confunde el hecho de que Bandeira conserve a su lado al miembro de su banda que, en plena borrachera, le tiró la puñalada que Otálora frustó. El joven interpreta que esa magnanimidad le abre cancha para jugar.

En su diagnóstico de la situación le queda claro que, para lograr su objetivo final, debe ganarse la confianza del guardaespaldas de Bandeira, Ulpiano Suárez, "un jinete sombrío". Con su bendición, Otálora usurpa el mando, pero deja a Bandeira la jefatura nominal. "No lo toca —dice Borges—, por una mezcla de rutina y de lástima". Pero en la práctica lo despoja de todo, hasta de su mujer.

La última noche de 1894 hay una celebración de fin de año. Otálora bebe de más, está exultante. Actúa como el jefe, porque se sabe el jefe. Pero a medianoche, al dar las doce, Bandeira —que hasta entonces toleró la francachela en silencio— se pone de pie. Y entonces demuestra de modo dramático, prácticamente teatral, que Otálora nunca tuvo el poder, que su consagración ha sido una ilusión que Bandeira alimentó y dejó correr, mientras le convino o le divirtió y le dio la gana.

Entonces sobreviene el final magnífico, Borges en estado puro: "Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con desdén, hace fuego".

Hay algo, en el cuento El muerto, de reedición de El matadero. El planteo es infinitamente más sutil, lo cual lo despega del maniqueísmo de Echeverría. Pero no quedan dudas de por dónde pasan las afinidades de Borges. Bandeira y los suyos son los bárbaros, la gente brutal y achinada. La mujer de pelo rojo es un trofeo que desentona en brazos de Bandeira, porque ella es "clara" donde él es a la vez judío, negro e indio. Y Otálora es joven, de ojos claros — un emprendedor. Su "superioridad estética" es manifiesta, está a la vista. Esto lo percibe también Bandeira, que por algo define a Otálora como lo define, en la única frase que el cuento pone en su boca: cuando pronuncia su condena a muerte lo llama "porteño", lo cual suena al peor de los insultos. Nada de esto es casual, por cierto. Durante el cuento, el narrador se llama a sí mismo "el hombre que entreteje estos símbolos". Podría pensarse que se refiere a las palabras, pero la entera obra de Borges trafica sabiamente con símbolos de otra naturaleza.

Me resulta imposible releer El muerto sin sentir que habla de estos días, de nuestro presente. La realidad argentina actual es una versión de El muerto filmada por Ari Aster, el autor de Hereditary, Midsommer y Beau Is Afraid. Aquí también hay un porteño de ojos claros, relativamente joven para el puesto, a quien se le da soga para que juegue a un juego que le queda grande. En el cuento de Borges juega a agaucharse, a ser el más matrero entre los matreros. (Buena parte de la cuentística inicial de Borges juega al mismo juego: habla de gauchos y de compadritos, de un mundo cerril que no puede serle más ajeno — donde las cartas de recomendación no eran la moneda más cotizada, por cierto.) En la versión fílmica aggiornada, el protagonista hace cosplay del puesto de Presidente de la Nación.

No sé qué les pasa a ustedes, pero yo no consigo evitar que cada movida del actual Presidente me suene al acting de alguien que no tiene la más puta idea de cómo proceder en ese mundo donde se ha metido. Como en esas comedias hollywoodenses donde un adolescente despierta en el cuerpo de su padre y viceversa, este Presidente parece un teenager que un día despertó en el cuerpo de un cincuentón sentado en el sillón de Rivadavia. Desde donde quiere hacer cosas, claro, porque cree saberlo todo como cualquier adolescente, pero ignora cómo llevarlas a cabo. Y por eso asume que ser Presidente es simplemente hacer lo que uno quiere, como los monarcas de antaño. (Su Procurador del Tesoro se lo confirmó horas atrás, cuando dijo: "Nuestro Presidente es una figura análoga al rey".) El poder de los reyes era omnímodo, y por eso no debían someterse al incordio de dialogar con Parlamentos ni tener en cuenta la voluntad del pueblo.

Pero a la vez, como sabe lo que desea en los términos vagos —puro voluntarismo— que trafican los adolescentes, necesita llamar a sus amigos o a los pibes cool del curso ante los cuales quiere congraciarse, para decirles: "Che, ahora puedo conseguirles lo que quieran, pero tienen que decirme qué quieren". Corte a un frenético ir y venir de consultas que resulta en un decreto elefantiásico que, antes que un instrumento legal, se parece a la carta que los ricos argentinos soñaron elevarle siempre a Papa Noel. Pero, como el teenager sigue jugando a un juego que lo sobrepasa, comunica la existencia del decreto mediante una puesta en escena que, lejos de verse presidencial, parece sacada de El Padrino —el capo sentado ante el escritorio, los consiglieri de pie a sus espaldas—, en cuyo marco pronuncia un yo decreto mayestático... ¡pero olvida precisar a partir de cuándo quedaría vigente, y debe corregir el papelón!

Esto no significa que debamos subestimarlo. Bandeira no subestima a Otálora, al contrario: le permite moverse mientras lo estudia, sabe que no debe encararlo en un momento equivocado, le da tiempo, espera a que se confíe por demás. Y en este momento, el Presidente cosplayer entiende la naturaleza del poder del que goza mejor que muchos de nosotros. Cuando le da like a un mensaje que dice que a la próxima manifestación habría que atacarla con napalm, nosotros no vemos sino causa de escándalo. Cosa que es, no lo niego. Que un Presidente aplauda públicamente la idea de que incineren a su pueblo le costaría el puesto a cualquiera en ciertos países, sí... pero, desde la irrupción de Trump, ya no tiene la gravedad que hubiese tenido en otro tiempo. Donde nosotros vemos escándalo, el nuevo Presidente ve oportunidad. Ese like es una expresión de poder, de lo que está a su alcance hacer sin pagar ningún precio. Si lo lleva adelante y no le cuesta nada, mañana podrá ir un poco más allá y comprobar si todavía sigue siendo impune. Este es su momento, sin duda, su hora de tirar de la piola. Pero no somos pocos los que creemos que sobreestima su alianza con la parte del pueblo que aún lo apoya y —más importante aún— con los poderes reales. Todo indica que no conoce otra jugada que la de subir la apuesta constantemente. El tema es que la realidad es elástica, mas no irrompible.

La Argentina de hoy es una relectura tragicómica de El muerto, en la que el protagonista no se llama Otálora.

La trama se espesa

Lo único que resta dirimir en el tercer acto es quién se cansará primero del neo-Otálora y pegará el tirón a la alfombra sobre la que está parado. Los símbolos están allí, para que juguemos con ellos. En el cuento de Borges, Otálora planea desplazar al más grande de los contrabandistas del lugar. Y todo sabemos quién es el más grande de nuestros contrabandistas, y que el neo-Otálora apunta a ocupar su puesto como favorito del establishment. No desearía estar ni un minuto en la piel del nuevo Otálora. Sobran las pruebas de que el contrabandista original es el tipo más rencoroso y vengativo del país.

Pero existe una segunda posibilidad, no excluyente. En algún sentido, El muerto es una relectura fatalista de la posición ideológica de Borges, que apuesta por el Individuo como oposición al Estado, sabiendo que no tiene grandes chances de triunfar. El sueño es la desaparición del gobierno entendido como estructura de poder por encima del hombre, pero ese anarquismo, ese individualismo extremo, es antitético a la existencia de una sociedad. Algún contrato, por liberal que sea, debe existir para organizar la convivencia de modo que se pueda vivir en paz. Pero Otálora se juega por su propio trip de poder hasta que la superestructura le recuerda, y de forma tajante, que así no es el juego, que esas no son las reglas. Entonces Bandeira —el juez— y Ulpiano Suárez —el verdugo— pueden ser muchas cosas, y también varias de ellas en simultáneo: el gobierno, la ley, el Estado, el pueblo que abunda en gente en cuyos rostros se percibe la mezcla de etnias marrones, avaras en materia de ojos claros.

Tratándose de un cuento de Borges, se vuelve difícil no pensar en ciertos términos. "Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías", dice el viejo en el cuento breve La trama. Allí compara el asesinato de Julio César, que al ver a Bruto entre los victimarios le dice: "¡Tú también, hijo mío!", con un hecho muy posterior: un gaucho es asaltado por otros entre los cuales reconoce a un ahijado, lo cual le inspira una simple protesta: "¡Pero, che!" "Lo matan —dice Borges— y no sabe que muere para que se repita una escena".

Lo que ocurre hoy aquí no ocurre en el vacío. Se verifica en un marco mundial, es la variación a pequeña escala de algo que está sucediendo en los escenarios centrales, que a su vez están creando simetrías, sin saberlo o sin querer hacerse cargo, con el derrumbe de imperios del pasado.

Esta semana vi un documental en Amazon Prime que se llama El camino de Silver Dollar (Silver Dollar Road, 2023). Es un film pequeñito, dirigido por un especialista en documentales ambiciosísimos: Raoul Peck, responsable de esa maravilla que es la miniserie Exterminate All The Brutes (2021). Se centra en una historia puntual: la de la familia Reels —afro-americana, por cierto— y su lucha para conservar el terreno costero de Carolina del Norte que fue suyo legalmente desde el siglo XIX. Empresarios inmobiliarios advirtieron que el lugar rendiría mucho si se lo loteaba y edificaba con potencial turístico (así como sus epígonos israelíes hacen números hoy pensando en el terreno que su ejército desmalezó en Gaza), y aprovecharon una desprolijidad legal para demandar a la familia y exigirle que se fuese de allí. A consecuencia de esa presión, dos de los miembros de la familia fueron detenidos por negarse a abandonar sus casitas humildes. Estuvieron presos casi ocho años —casi ocho años de vida, perdidos—, hasta que la Justicia comprendió que la acusación no prosperaría y los dejó en libertad.

El film funciona como un hermano menor de Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon, 2023), la película de Scorsese que cuenta el despojo que sufrió el pueblo originario Osage a manos de ricos empresarios blancos, hace un siglo atrás. Pero aquel expolio no concluyó allí. Simplemente cambió de verdugos. En estos días, el periodista Greg Palast trata de terminar un documental que cuenta cómo los hermanos Koch —dos de los tipos más ricos del planeta— no sólo le afanaron 2.000 millones de dólares en petróleo a los Osage, sino que crearon una maquinaria para-legal, que Palast define como "una Estrella de la Muerte política", para evitar que Charles Koch termine preso por sus crímenes.

La superposición de estos films no es coincidencia ni serendipia. Es consecuencia del desarrollo de una conciencia nueva respecto del proceso en que estamos inmersos. Una era histórica que comenzó cuando la posesión de facto se convirtió en principio de propiedad de iure, y el hombre obtuvo el aval del Estado para considerarse dueño de cosas que racionalmente no puede poseer, como la tierra. Que es de la Tierra con "t" mayúscula, que es inasible, que se queda donde está cuando morís, porque no podés llevártela. En su carta al Presidente Franklin Pearce, que data de 1854, el Gran Jefe Seattle le plantea el absurdo de la propuesta de comprar las tierras que adjudica a los pueblos originarios, en los términos más inequívocos: "¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la tierra? Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos?"

En una entrevista que concedió para hablar del documental nuevo, Raoul Peck sostiene que "la idea de poseer tierra es un concepto europeo que se desarrolló en el siglo XVI. Los pueblos originarios no decían: 'Esta tierra es nuestra'. Decían: 'Nosotros somos los cuidadores (caretakers) de esta tierra'. Ahora las tierras se han convertido en un commodity más, del mismo modo en que aquel concepto europeo fue usado también para esclavizar gente".

Lo que encarnan hoy los Koch, al igual que los empresarios a quienes el neo-Otálora quiere complacer, es el capitalismo en su fase de metástasis: células necrofílicas que lo copan todo, sin advertir que al mismo tiempo matan al cuerpo que les permite vivir. Representan la elevación al absurdo del principio de la propiedad: si la ley me concede que puedo poseer algo, ¿por qué no poseerlo todo? La racionalidad occidental que representaba el Marlow de El corazón de las tinieblas (el relato de Joseph Conrad que es de 1899, y por ende contemporáneo del Otálora del cuento) cedió lugar a la demencia criminal del explotador y esclavista Kurtz. Hoy el mundo —este sector del mundo, al menos— está dominado por tipos que son como Kurtz, de una ambición que llevan al extremo no porque les sirva para potenciar su calidad de vida (¿qué mierda más van a hacer, con toda esa guita que ya tienen?), sino, simplemente, porque pueden — y porque se lo permitimos.

Algo más de lo que dijo Raoul Peck en la entrevista me hizo pensar en una de las boutades que son la especialidad del neo-Otálora. Esa que pretende que alguna vez fuimos el país más rico del mundo. En referencia al slogan que Trump sigue usando (Make America Great Again: "Hagamos que [los Estados Unidos de] América vuelvan a ser grandes otra vez"), Peck se pregunta: "¿Cuándo fue grande, y para quién?" Aquí tendría sentido retomar el planteo, para preguntarse: ¿quién vivía como los dioses en esa Argentina pre-voto universal que el neo-Otálora pretende restaurar, para quiénes era grande esa Argentina? La fijación con la grandeza es una de las obsesiones del pijicortismo mental. Esta semana, El Contrabandista Más Grande de la Argentina salió a bancar el decreto del neo-Otálora pidiendo "grandeza" a los legisladores de su espacio. Que este hombre hable de grandeza es como que un caníbal reclame veganismo.

Al juego del neo-Otálora no le queda mucha cuerda. Y cuando se frene en seco, sus sponsors de hoy correrán en busca de otros políticos a los que recordarles cuánto los quieren y desde hace tanto, y que por supuesto confían en ellos como la solución a todo este bardo. En lo que a nosotros respecta, hagamos gala de una mínima paciencia. Todo drama se desarrolla en el tiempo, y este no es tiempo para apelar a Bandeiras ni a Ulpianos Suárez. El neo-Otálora debe seguir maniobrando, hasta llegar a la posición en que el Otálora de Borges se puso solo durante la Nochevieja de 1894.

La historia está en marcha, y maneja sus símbolos con tanta genialidad como Borges. El escenario del acto final será la calle. Si cada uno desempeña el rol que se cree llamado a actuar, lo único que permanecerá en duda es la fecha en que la tragicomedia alcance su consumación.

Y entonces, como en la trama de La trama, se repetirá una escena que los más veteranos ya vimos demasiadas veces, con mínimas variantes, claro, pero poniendo en escena un dolor similar y, a la vez, intransferible.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí