“Prenderte fuego / es lo que quiero / estar tranquilo / prendiendo fuego”

Él mató a un policía motorizado

Los jóvenes ladrones no son extraterrestres; por más que muchos presentadores de noticias se empecinen en presentarlos como sujetos extraños, separados y separables de la sociedad, estos jóvenes participan de los mismos consumos que tiene el resto de la juventud tomada por valores o aspiraciones neoliberales.

Sobreidentificaciones pícaras

Como ha dicho el sociólogo argentino Sergio Tonkonoff, si los mal llamados pibes chorros cambian el botín por plata y con la plata se compran ropa deportiva, eso quiere decir que estos jóvenes son más pibes que chorros. No solo sienten atracción por las mismas marcas, sino que les gustan los mismos autos. Llevan los mismos cortes de pelo, gritan el mismo gol y usan las mismas drogas. Escuchan la misma música, participan en las mismas plataformas de apuestas, frecuentan las mismas redes sociales y usan las mismas motos.

Lo dijimos en varias oportunidades en El Cohete: No habría que apresurarse a ver en estas transgresiones eventos contraculturales o meramente contestatarios. Antes bien, los robos constituyen el mejor atajo para adecuarse a las expectativas que tiene el mercado de todos ellos, la manera de adscribirse a los estilos de vida que impone la cultura del consumo, de pertenecer a un mundo vertebrado alrededor de la lógica del espectáculo.

Eso no quiere decir que estos jóvenes vayan detrás de la moda de turno y que, si lo hacen, el consumo lleve su marca registrada. La adscripción al ethos de la época está teñida de una ética picaresca.

No debería tampoco apresurarse a ver en las transgresiones de estos jóvenes una reedición de los “pibes chorros”. Acá el robo se confunde con el bardo. Y más allá de que saquen provecho de sus travesuras, lo cierto es que sus acciones están entramadas a otras búsquedas y expectativas. Revisemos algunas de ellas.

Tener un cartel, sumar seguidores

Después de cada robo es común encontrar a sus protagonistas posando en las redes sociales, haciendo videítos que compartirán con sus amigos en los grupos de WhatsApp o Telegram, o subirán a TikTok acompañados por una canción que hable por ellos. No solo se muestran con su “botín de guerra”, tirando facha, ATR (a todo ritmo), sino que lo hacen, en algunos casos, luciendo las armas que usaron en sus atracos furtivos y en otros imitando con sus manos un revólver, sugiriendo el origen maldito de lo que se está mostrando. A veces las caras se cubren con emoticones graciosos y otras veces les importa muy poco y aparecen con el rostro descubierto y una sonrisa socarrona, haciéndose cargo de sus travesuras, derrochando indiferencia, corriendo límites descaradamente.

El destinatario de esas imágenes son sus seguidores; imaginamos que algunos de ellos son los amigos del barrio y de otros barrios que frecuentan, pero también las pibas que cortejan. Y, además, aquellos que buscan lo que ellos ofrecen. Porque las redes son la mejor plataforma donde encontrar lo que ellos rastrean diariamente. Sobre todo, cuando se trata de motos. A pocas palabras, buen entendedor. Si todas las semanas aparecen con una moto nueva, eso solo quiere decir una cosa: "¡Se vende!, ¡quién da más!”.

Las imágenes no tienen fecha de vencimiento; quedarán para la posteridad o, mejor dicho, para un futuro con fecha de vencimiento. Porque saben que, cuando se anda rápido por la vida, pueden toparse con la muerte en cualquier esquina. El vértigo forma parte del paisaje.

Los jóvenes invierten mucho tiempo en las redes sociales. Dedican unas cuantas horas diarias a scrollear sus celulares. Cuando la vida se compartimenta, las redes son una forma de remar el aburrimiento. También son una manera de acumular capital social, de hacer nuevos contactos y de abrir las fronteras que las autoridades van disponiendo en su camino, para sortear el cerco que los controles emplazan a su alrededor. Hoy día los pibes de cualquier barrio de la ciudad se conocen entre sí. Con un par de fechorías les alcanza para entrar en escena. Antes tenían que laburar esa imagen, costaba hacerse conocido en el barrio y, mucho más, fuera del barrio. Hoy basta con uno o dos golpes piolas para empezar a sumar seguidores, para que los conozcan los pibes de los otros barrios y empezar a rodar juntos o ponerse en la boca de todos.

Transformaciones en la cultura criminal plebeya

Todas estas acciones contrastan con las viejas prácticas de los chorros de ayer y antes de ayer. No solo están muy lejos de los viejos ladrones, sino de los pibes chorros. Hasta hace algunas décadas a nadie se le ocurría poner un aviso clasificado para vender lo que acababa de robar. Tampoco se sentían muy cómodos cuando sus nombres aparecían en las páginas del diario. No solo estaba prohibido o era reprochable robar en el barrio, sino que tampoco estaba bien visto alardear y ostentar lo que se robaba. Estaba mal visto exhibirse y salir a robar de manera aparatosa. Nadie salía a robar con un cartel que decía “soy ladrón”. Pues bien, basta con ponerse a visionar las imágenes tomadas por las cámaras de vigilancia, privadas o públicas, para darnos cuenta enseguida de que los jóvenes que roban hoy día comparten los mismos estilos, tienen la misma facha, se mueven de la misma manera, usan los mismos clichés y emplean el mismo tono para hablar.

Entran a escena usando un vestuario similar, haciendo los mismos pasos de una danza que parece calcada. Cambian los actores, la escena del crimen tiene lugar en otros barrios, en distintas ciudades, pero las performances son semejantes. Y eso es así porque el robo es una puesta en escena que no puede quedar librada al azar.

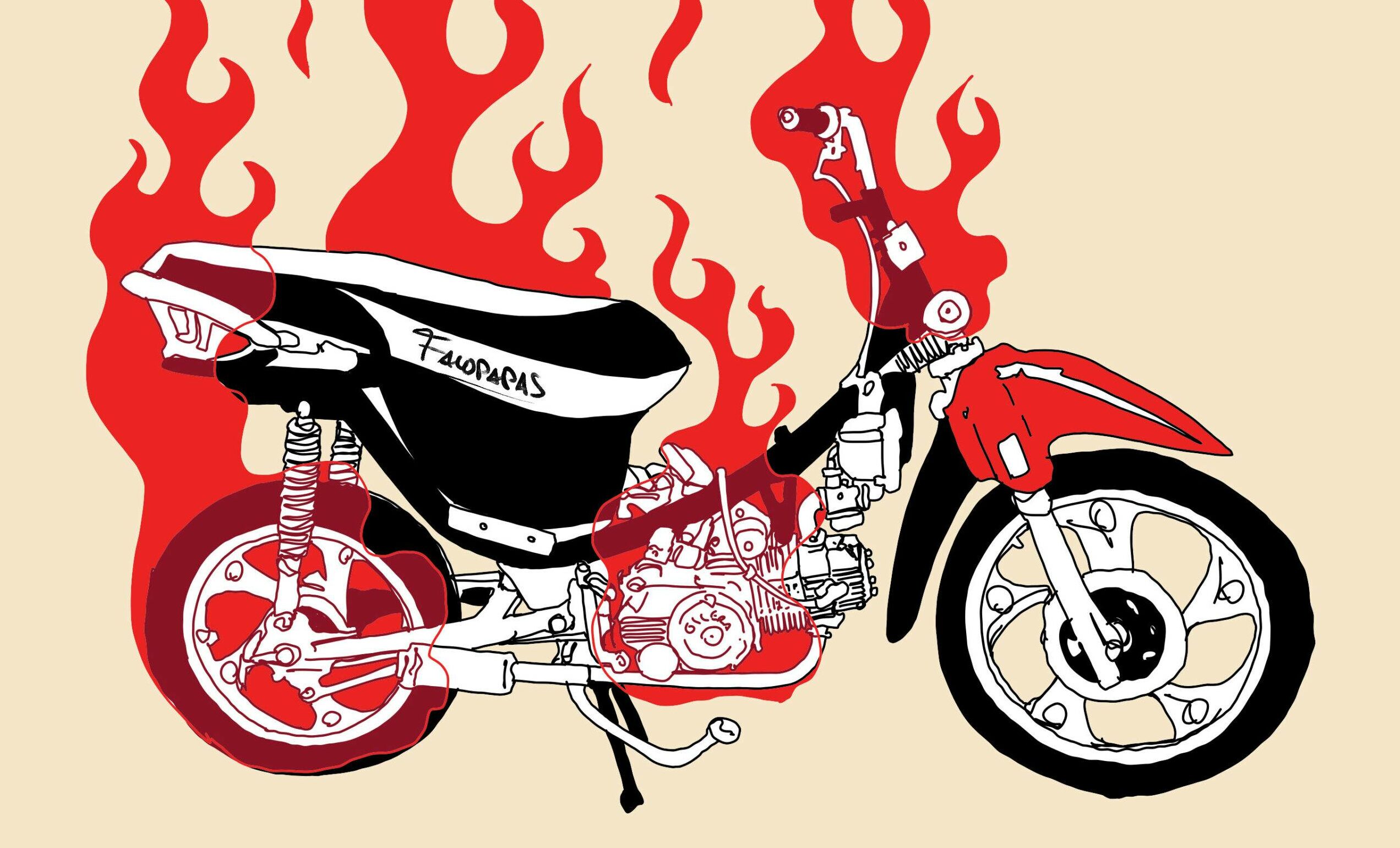

Pero además los jóvenes van detrás del cartel. Los robos están para compartirse, los pibes quieren ganarse la atención y admiración de sus pares. Siempre tienen una foto en la cabeza cuando salen a robar: sea luciendo el trofeo ganado, ostentando las armas o calcinando la moto en una suerte de sacrificio maldito.

Como todos los jóvenes, estos pibes van detrás de un cartel, quieren fama, estar en la tapa de los diarios, en los zócalos de la televisión, que se los felicite en la esquina y reconozca en los otros barrios por las llantas o la gorra que llevan puestas, por la manera de caminar, pero sobre todo por sus atrevidas acciones. A los pibes les sube el precio estar en los medios. Más allá de que sepan que tendrán a los policías detrás de ellos, les alcanza para ganarse la atención de sus pares, transformarse en carteludos. Después se verá.

Juguetes rabiosos

Entre todos estos jóvenes que van detrás de las motos hay algunos que merecen nuestra atención, que constituyen un enigma. Me refiero a aquellos que, después de robar las motos, las abandonan y prenden fuego, no sin antes hacer algunas acrobacias o "stunts" o burlar los controles policiales que las autoridades disponen en el centro de la ciudad.

El robo no está impulsado por necesidades, sino por un espíritu de aventura que le devuelva adrenalina a un cotidiano monótono. Si roban motos, no lo hacen para hacer negocios, sino para cumplir el sueño de manejar una Tornado XR. El negocio viene por añadidura. Insisto, eso en caso de que la moto no se abandone luego en un predio, se deje tirada en una zanja o descampado, donde generalmente se le prende fuego.

Pero en el fuego que abraza las motos hay derroche. Lo que se consume hay que malgastarlo. Una economía de la pérdida, del gasto inútil, organiza las transgresiones juveniles de los rastreros. No hay mera apropiación, sino dilapidación. Lo robado no se dispone para ser poseído y acumulado, sino destruido o incendiado.

Hay, en estos jóvenes, desenfreno. No viven la vida loca, sino una vida ruinosa. Son jóvenes atrevidos y disolutos. Lo que les resulta atractivo no es que la moto sea mortal, sino convertirla en un fetiche, en otro juguete rabioso, sexuado.

El temor que inspira la velocidad es fuente de belleza y risa. Una risa que delata y castiga nuestras costumbres, y una belleza que se confunde con los excesos que despierta y activa.

Otras pantomimas

Sabemos que a veces las respuestas que ensayan los funcionarios forman parte del problema; lejos de desalentar las transgresiones, parecen incentivarlas. Estamos franqueando el límite de las profecías autocumplidas.

Pongamos como ejemplo lo que sucede en la ciudad de Mar del Plata. La elección de esta ciudad no es casual; durante todo este verano circularon decenas de imágenes, leímos unos cuantos tuits de funcionarios haciendo gala de las políticas de tolerancia cero. En efecto, el intendente de esa ciudad, Guillermo Montenegro, ha iniciado una cruzada parapolicial contra los trapitos cuidacoches y contra los jóvenes que se dedican a hacer piruetas con sus motos por la costanera. Montenegro hizo de las estrategias juveniles de sobrevivencia (cuidar coches, limpiar los autos en la vía pública) y de pertenencia (hacer acrobacias y picadas en motos) el objeto de sus pequeñas batallas y una gran fuente de publicidad. Los destinatarios de la propaganda son los turistas, pero también buscan correr la vara sobre estos temas para toda la provincia. Una vez que las imágenes se ganaron la aprobación de la televisión y sus televidentes, los intendentes de otras localidades empiezan a pergeñar y montar películas parecidas.

Entrevistamos a uno de los referentes que trabaja con pibes de la calle en esa ciudad y nos contaba que entre el 60 y el 70% de los pibes con los que ellos trabajan tienen incidentes por robo de moto. Que en el 90% de esos robos nunca medió violencia porque se limitaban a tomarlas de la vía pública cuando estas estaban estacionadas. “Que del otro 30 o 40%, hay un 80% que tiene causas por encubrimiento, o sea, son pibitos a los que agarraron con motos con pedido de secuestro o truchas o emponchadas, como les dicen”.

En definitiva, el ballet que en la costanera improvisan policías, la patrulla municipal y los pibitos en moto forma parte de la misma coreografía. Cuanto más se los persiga, más atractivas se vuelven sus provocaciones y desafíos. La intolerancia municipal es un recurso moral en la búsqueda de reconocimiento.

*Esteban Rodríguez Alzueta es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de Sociología del Delito en la especialización y maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Temor y control; La máquina de la inseguridad; Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil, Prudencialismo: el gobierno de la prevención; La vejez oculta y Desarmar al pibe chorro.

**La ilustración fue realizada especialmente por el artista Augusto “Falopapas” Turallas.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí