Nunca un obituario

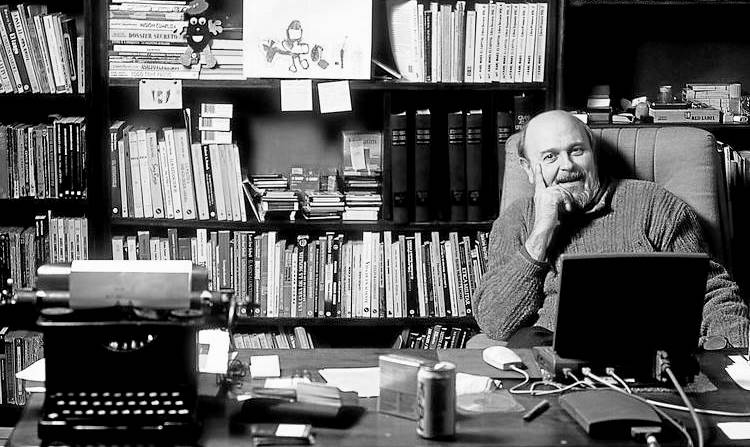

Juan Forn, Osvaldo Soriano y todo lo que nace en el duelo

Cuando le ofrecieron a Juan Forn dirigir el suplemento de cultura del diario Página/12, en 1996, recordó una frase que le había dicho Jacobo Timerman:

–A todos los escritores que se la pasan hablando pestes de los suplementos literarios habría que castigarlos dándoles a dirigir un suplemento literario un año a cada uno, a ver cómo les sale.

Forn, que por entonces tenía 36 años y dos novelas publicadas, aceptó el trabajo, no como un castigo sino como una posibilidad de crear, según sus palabras, “un topos, un lugar en donde uno siente que por ahí pasa lo que se entiende de verdad por cultura, lo que palpita cuando ponés la oreja contra el piso de una ciudad”.

Sostenía Forn que el suplemento Radar encontró su identidad unos meses después de su fundación, a fines de enero de 1997, cuando murió a los 54 años el escritor Osvaldo Soriano, jugador clave en Página/12 y maestro –entre otras materias– de ese género llamado contratapa. Así narraba Juan Forn, en una entrevista para Audiovideoteca de Buenos Aires, el nacimiento de la línea editorial:

–Yo creo que Radar terminó encontrando su identidad, de una manera un poco triste, el día que se murió Soriano. A Soriano lo velaban a la vuelta del diario, en la sede de la Unión de Trabajadores de Prensa. Nosotros estábamos en la redacción, íbamos al velorio, volvíamos al diario, íbamos al entierro, volvíamos al diario, y decidimos levantar el suplemento Radar y dedicarlo entero a Soriano. Era una época en la que todavía no había emails, los aparatos que había en el diario eran completamente precarios, pero hicimos un suplemento de testimonios de Soriano en donde escribieron, qué se yo, Tabucchi, John Berger, Ángeles Mastretta, gente de todas partes… Había escritores que venían y escribían su texto en las computadoras del diario, tipos que venían con el papelito ya escrito, tipos con los que hablabas en el velorio… En el medio íbamos a la casa de la viuda de Soriano a buscar fotos… Yo me acuerdo que me iba de vacaciones ese sábado: llegué al diario a trabajar el miércoles al mediodía y volví a casa el viernes a la una de la mañana cuando cerramos Radar. Siempre, cuando empieza una revista o un suplemento, la gente lo que le ve son los defectos. Y de pronto, después de la muerte de Soriano, yo empecé a sentir que la gente leía Radar a favor: ya estaban de nuestro lado.

La escena de una redacción llena de escritores, componiendo sus notas o transcribiendo el contenido de sus papelitos, con los textos de John Berger y de Antonio Tabucchi llegando desde Europa por dictáfono, con los editores yendo y viniendo del velorio del maestro, parece una escena salida de una novela de Soriano o de una contratapa del propio Forn. Es la escena de una redacción abierta y en búsqueda de un tono que pueda narrar el suceso de la muerte del escritor admirado, del colega, del amigo. Y también es la escena del editor trabajando para que la tristeza no se apodere de ese tono, para que la posible oscuridad de la muerte no llegue tan oscura a los lectores, para que haya algo más allá de los lamentos, de los obituarios intelectuales, del “qué solos nos dejaste, querido Osvaldo”, del “era el último” o el ya clásico “cómo se ensaña la muerte con los buenos”.

Ese editor y ese escritor era Juan Forn: un hombre, entre otros méritos, que aceptó la responsabilidad (“responsabilidad” y “obligación” son palabras recurrentes en las últimas entrevistas que dio) del trabajo de escritura en un medio masivo. Por eso de la muerte de Soriano nació una voz y por eso nacieron –y persistieron durante más de una década– sus contratapas, cada día mejores, siempre lejanas a los afásicos obituarios, a la pretendida muerte del estilo y a la oscuridad del tono, incluso, o sobre todo, cuando sus contratapas hablaban de la muerte.

–Sentí que tenía una doble responsabilidad –dijo el año pasado en una entrevista a Página/12 respecto de la pandemia– y lo mismo me pasa con las contratapas: me parece que hay una obligación social, cada uno desde su lugar, de entregar lo que puedan para hacer más llevadera toda la situación. Y en ese sentido he pensado un poco más los temas. Yo siempre trabajo de una manera muy arbitraria, dejándome llevar por lo que me tienta, y en este caso elegí que cada tema resonara de una u otra manera con la condición que estamos atravesando todos.

Forn siguió trabajando en Radar hasta 2001, cuando un burn out (síndrome del quemado por el estrés laboral) desencadenó una pancreatitis que le hizo tomar la decisión de abandonar el diario y la ciudad de Buenos Aires. Se fue con su familia a vivir a Villa Gesell y pasó los primeros años lejos de la prensa, dedicado a la escritura de la que fue su última novela, María Domecq, hasta que en 2007 aceptó volver al diario para ocupar las contratapas, “esa zona que estaba bastante abandonada, o que a nadie le parecía que tenía el brillo que supo tener en tiempos mejores”.

A partir del 2007 empieza una historia conocida, llena de imágenes hermosas, como la de Juan juntando rocas en la playa (preferentemente pulidas por el mar), con la cabeza poblada de escritores extraviados en mundos que se creían perdidos, pensando por qué lado entrarle a la historia que quiere contar, puliendo, él también, las piedras preciosas de mil palabras que cada quince días depositaba en nuestras manos, honrando así el pacto que había establecido con sus lectores. Ese trabajo de selección, esa responsabilidad con un contrato firmado en la arena, esa confianza ciega en la capacidad intelectual de miles de desconocidos, hicieron que la de Juan Forn sea una de “las firmas”, como se dice, más buscada en los diarios en papel de los últimos años. Esto habla de él, de sus textos, y también habla de nosotros.

El domingo pasado el corazón de Juan Forn se detuvo, a los 61 años. Dice la crónica que en su féretro depositaron algunas de sus piedras erosionadas, caracoles, cogollos de marihuana, flores agrestes que las amigas de su hija juntaron en la playa y el ejemplar de los cuentos completos de Ricardo Piglia. Es curioso, porque Piglia creía –y sentía– que un lector cuando lee se convierte en el autor del texto que está leyendo. No se trata de una metáfora, sino un hecho comprobado: leer es escribir. De eso, y esto también es curioso, habla la última contratapa que Forn publicó en el diario, titulada Homero en los Balcanes. Tal vez porque compartía esta noción de Piglia, esta responsabilidad, esta ética con el otro, fue que nunca escribió un texto cerrado, un negro obituario, una “ombliguista” –tal es la palabra que usó para definir los diarios de pandemia– sentencia sobre la vida o la muerte, sobre la Literatura o el Deber: él sabía que nosotros, al leerlo, íbamos a estar escribiendo nuestro propio relato, componiendo una imagen del mundo. Esto habla de nosotros, de sus textos, y también habla de su relación con la palabra.

Por eso tampoco es una metáfora decir que Juan Forn no está muerto: si nosotros, sus lectores, lo acompañábamos durante sus caminatas por la playa, bien puede afirmarse que ahora él será quien camine con nosotros. Y no importa que no tengamos una playa cerca o que las redacciones actuales parezcan blindadas: se puede ir con él a cualquier sitio, siempre y cuando estemos abiertos a la búsqueda del tono y dispuestos a oír sus consejos que nos ayuden, por ejemplo, a pulir la noticia de una muerte hasta transformarla en la historia de una vida.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí