No en mi nombre

Una de las preguntas más repetidas de este tiempo es: "¿Cómo carajo llegamos a esto?"

Estoy terminando otra novela. (En términos formales —sin contar la primera, que nunca publiqué, ni la novela infantil—, vendría a ser la novena.) Decir "estoy terminando" es una formulación indefinida, ya lo sé. Pero resulta inevitable porque, precisamente, se trata de una parte del proceso que es nebulosa por definición: durante las correcciones uno lee y relee, piensa, reescribe, vuelve a leer, reescribe, piensa, relee... Sin embargo, yo vivo esta etapa como la mejor parte del asunto. Primero, porque la tarea más ardua —la escritura per se, el equivalente al ascenso a la montaña— ya ha sido completada. Lo que resta es todo en bajada. El único peligro a eludir es la bajada a velocidad excesiva, porque, como en la vida, si la encarás a lo bruto, podés estrolarte. Y segundo, amo esta etapa porque me permite empezar a entender los verdaderos motivos por los cuales escribí lo que escribí.

Ya sé que suena raro. Y desconozco si a mis colegas les pasa algo parecido. Uno siempre sabe por qué se lanzó a escribir esa novela y no otra. Aun antes de sentarse y tipear CAPÍTULO UNO, uno puede explicar perfectamente el argumento y las razones que lo llevaron a encarar esa historia. Y estaría diciendo la verdad. El tema es —insisto: esto es lo que a mí me pasa, no sé qué le pasa al resto— que las explicaciones conscientes de las que uno dispone a esa altura no suelen ser todas las explicaciones del caso; y que los motivos inconscientes, que tienden a ser los más importantes, no suelen manifestarse hasta el final. Así me pasó con Kamchatka, por ejemplo. Ya había escrito la primera versión, cuando un par de amigos me ayudaron a descubrir una pulsión importante de las que habían alentado la escritura. Yo imaginé Kamchatka para hablar de la tragedia de los desaparecidos en un tiempo de impunidad blindada —salió en marzo del 2003, o sea en la Argentina pre Néstor—, eso lo tenía clarísimo. Lo que no había advertido era que también la escribí para imaginar que me despedía de mi madre, cosa que la vida real me impidió hacer, ya que se la llevó en tiempo récord, de un cáncer de pulmón, durante los años '90.

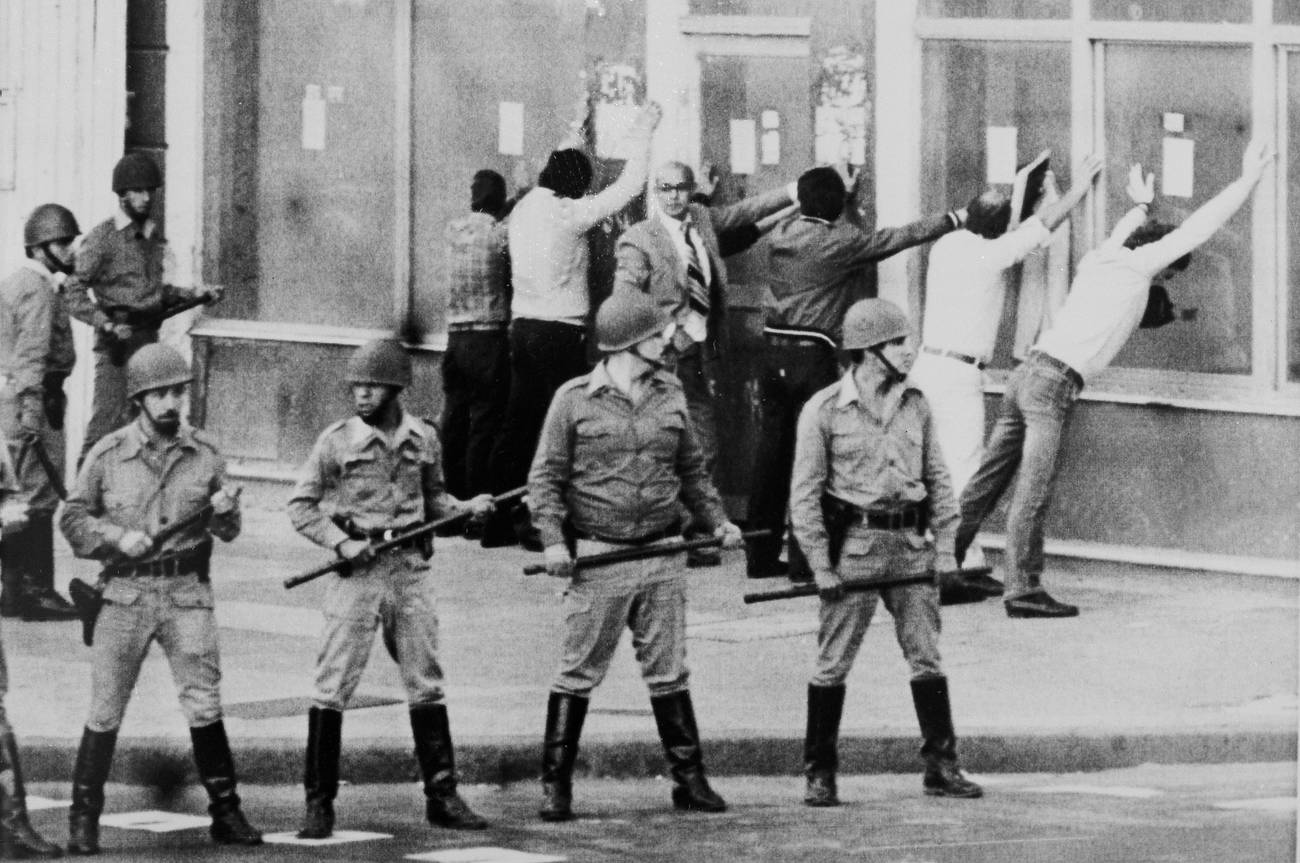

Cuando arranqué con esta novela, también tenía claro lo esencial. A fines del año pasado el fenómeno Milei ya era innegable —toda esa agresividad: la promesa de dinamitar el Estado, la estigmatización de los zurdos, el retorno del Falcon Verde como ícono, la reinvindicación de lo actuado por la dictadura—, y se me ocurrió que recrear mi paso por la secundaria podía servir como espejo deformante de esta experiencia. Después de todo, yo entré a Primer Año en el '74, a un colegio católico amable y tolerante, que a partir del '76 se convirtió en algo diferente. Claro, la escenografía era la misma y gran parte del personal no había cambiado, pero algo empezó a transformarse de manera sutil pero persistente, a tornarse cada vez más arbitrario, hasta que llegó un momento en que al menos yo me pregunté —como tantos argentinos nos lo preguntamos hoy, desde fines de 2023— "¿Cómo carajo llegamos a esto?"

Ese era el objetivo expreso: dramatizar cómo, partiendo de un momento complicado pero en el que todavía gozábamos de libertades, como la Argentina del '73 y '74 —algo parecido a la normalidad, dado que en este país el quilombo es la norma—, nos dejamos conducir con los ojos vendados a un momento excepcionalmente siniestro y trágico, durante el cual nos fingíamos libres aunque vivíamos como prisioneros.

Un poco a la manera de la rana viva de la metáfora, esa que echan al agua de la olla. Su situación es comprometida desde el arranque, porque está en un sitio del que no tiene escape. Pero por lo menos está en el agua, que mientras se mantiene fría, y hasta tibia, no deja de ser agradable. El tema es que la rana no ve la hornalla, desconoce el fenómeno del fuego. Y por eso carece de respuesta cuando el agua empieza a calentarse hasta volverse intolerable. En apariencia, nada de su entorno ha cambiado: la olla, el agua. Sin embargo ha entrado en juego una variable invisible, que en ese momento no logra explicarse, pero que terminará por costarle la vida.

Yo entré a Primer Año con 12 años recién cumplidos, porque me metieron en Primer Grado a los 5. O sea: era una criatura, ni siquiera calificaba como adolescente. A diferencia de muchos otros pibes y pibas de ese tiempo, yo vivía en una nube de pedos. Todo lo que me interesaba eran las ficciones que amaba: novelas, películas, cómics, y también la música. Ya entonces quería ser escritor. Por supuesto, percibía que el mundo exterior tenía sus quilombos, pero no les prestaba demasiada atención, porque ¿cuándo había estado exento de quilombos este país? Las turbulencias políticas eran parte de la olla que me contenía, pero yo todavía podía nadar, pasarla bomba. Que fue lo que hice durante el '74 y el '75. Pero, a partir del '76, el agua se puso caliente hasta volverse incómoda, primero, e insoportable después. Y desde el fondo de la olla, yo no encontraba evidencia que me permitiese entender el fenómeno — y, en consecuencia, encontrarle una salida.

"¿Cómo carajo llegamos a esto?", me preguntaba entonces. "¿Cómo carajo llegamos a esto?", preguntamos tantos hoy.

En la literatura, lo que se conoce como El Camino del Héroe suele arrancar del mismo modo. El protagonista —Frodo Baggins, Luke Skywalker— es feliz al comienzo. Hasta que la tragedia lo expulsa de esa situación idílica. Lo conmina a la acción, a hacerse cargo de su destino. Pero por lo general, en esa instancia el héroe prospectivo comprende también que la tragedia que acabó con su inocencia no fue caprichosa, un fenómeno atmosférico que le llovió del cielo, sino que se debe a que, finalmente, lo alcanzó una parte del pasado que ignoraba.

Y eso es lo que pasa también acá, entre nosotros. La tragedia actual no se generó el año pasado. La tragedia del '76 no fue sembrada entonces. La semilla de ambas tragedias —que en el fondo son fases de un mismo drama, que además reconoce otros capítulos— habría que ir a buscarla entre las páginas de la Historia con hache mayúscula. Porque debe existir un momento histórico en que parte sustancial de la sociedad argentina renunció a vivir honorablemente. Pero claro, no estoy hablando de un hecho manifiesto, cuyas consecuencias conocemos todos. Hablo de algo que más bien permanece escondido, o al menos disimulado. Porque aunque esa parte de nuestra sociedad pactó con el Diablo, no dejó de fingir honorabilidad, aferrándose desde entonces a una fachada de dignidad que es pura hipocresía.

¿Quién quiere ser una rana á la casserole?

Ya sé que hablar de la sociedad argentina como un todo, como un colectivo homogéneo, supone una generalización. Sólo podemos describirla en términos que la ciencia mide: clases sociales, composición etaria, cantidad de votantes, porcentaje de inmigrantes, etcétera. Pero describirla en términos éticos es imposible, dado que la ética misma es una noción relativa. Según el mataburros, se trata de la rama de la filosofía que estudia qué es bueno y qué es malo, qué se considera virtuoso, en qué consistirían la felicidad y el deber. Y esos conceptos varían de acuerdo al lugar y a la época, a veces poco y a veces mucho. En la Argentina de hoy, por ejemplo, parece evidente que aquello a lo que se considera bueno por encima de todo otro parámetro es la guita, y que, consecuentemente, malo vendría a ser todo aquello que interfiere con nuestra voluntad de conseguirla — por ejemplo, la Constitución nacional y las leyes.

No existe un termómetro ético, así como no existe el peronómetro. Pero, de todos modos, si yo dijese que la sociedad argentina demostró de forma recurrente que está por la democracia, por la paz, por la justicia social y por la justicia en general —en el '83, en la Pascua del '87 ante el alzamiento militar, en el 2001, numerosas veces entre 2003 y 2015, cuando rechazó el 2x1 a los genocidas y este mismo año, cuando salió a la calle en defensa de la educación pública—, nadie sentiría que estoy mintiendo, o hablando de algo incomprobable. Al contrario, sería un territorio de consenso entre la mayoría de los argentinos de buena voluntad. Así como aceptamos, no sin dolor, que la dictadura no cayó debido a la resistencia civil sino a sus propios errores y a la pertinacia de los organismos de derechos humanos, se da por demostrado que, a partir de entonces, la mayoría de los argentinos puso el cuerpo cuando se reclamaban cuerpos, para evitar que se nos desviase del territorio institucional — hasta los periodistas de Corea del Centro asentirían, miren lo que estoy diciendo.

El tema es que, aún dando por buena esa idea, también existen en la sociedad argentina líneas de falla que se mantuvieron constantes. Es decir: fracturas debidas a las carácterísticas del territorio sobre el que vivimos, compuesto por placas tectónicas diferentes. Se entiende que apelo a lo geológico como una analogía, ¿no? Lo que quiero decir es que, como la tierra que pisamos, nuestra sociedad también está compuesta por bloques humanos diversos; y que de tanto en tanto, cuando intervienen ciertos factores exógenos —en la geología suelen ser la gravedad y los movimientos sísmicos, en materia del pueblo tienden a ser factores históricos: políticos, económicos, sociales—, se produce una remezón que pone esas fallas de manifiesto. Durante los tiempos calmos esas líneas son prácticamente imperceptibles: no operan, no molestan. Pero cuando todo se sacude, esos quiebres estructurales se hacen sentir, perturban, interfieren con la vida política y social.

Hoy en día nuestra sociedad está quebrada, por no decir, de una, rota. Pero —como lo establece el Camino del Héroe, como lo sugiere la geología— hablamos de fisuras que no son nuevas. Aun cuando en cada tiempo adquieran características propias, flamantes, se trata de fisuras de larga data. Y por eso mismo conviene hacerle caso tanto al estudio de la narrativa mitológica como a la ciencia que estudia la composición y estructura del planeta: si uno no comprende el pasado, y si no desculó las características del territorio sobre el que camina, no entenderá parte esencial de lo que le ocurre durante las crisis históricas, del mismo modo en que la rana á la casserole ignora qué será de ella una vez que sea sometida al poder del fuego.

La nuestra es la sociedad del 17 de Octubre y la del viva el cáncer. La sociedad que engendró al Che y al Plan Conintes. La sociedad que reivindica su sofisticación símil europea y la que convivió con la censura durante décadas sin hacer olas. La sociedad que cree en la justicia social y la que consiente el hambre entre los suyos. La sociedad que ama mostrarse tolerante y cosmopolita y la que pide bala y represión. La sociedad que venera la Constitución y la que celebró seis golpes de Estado y una sucesión aún mayor de Presidentes de facto. La sociedad que ama a las mujeres fuertes y aquella que sólo aplaude a los hombres fuertes, incluso cuando su violencia es explícita. Y ojo, que no estoy hablando de dos sociedades. Hablo de una sola, eso sí, condicionada por líneas de falla a las que habría que estudiar para contrarrestar y evitar, así, que cada sacudón histórico acabe en un desastre.

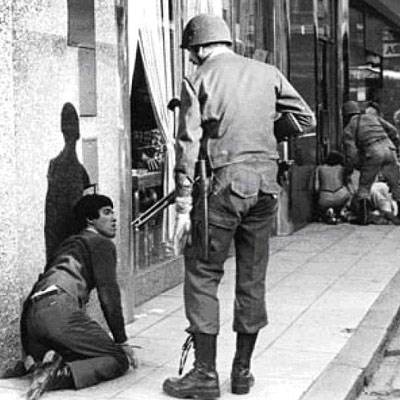

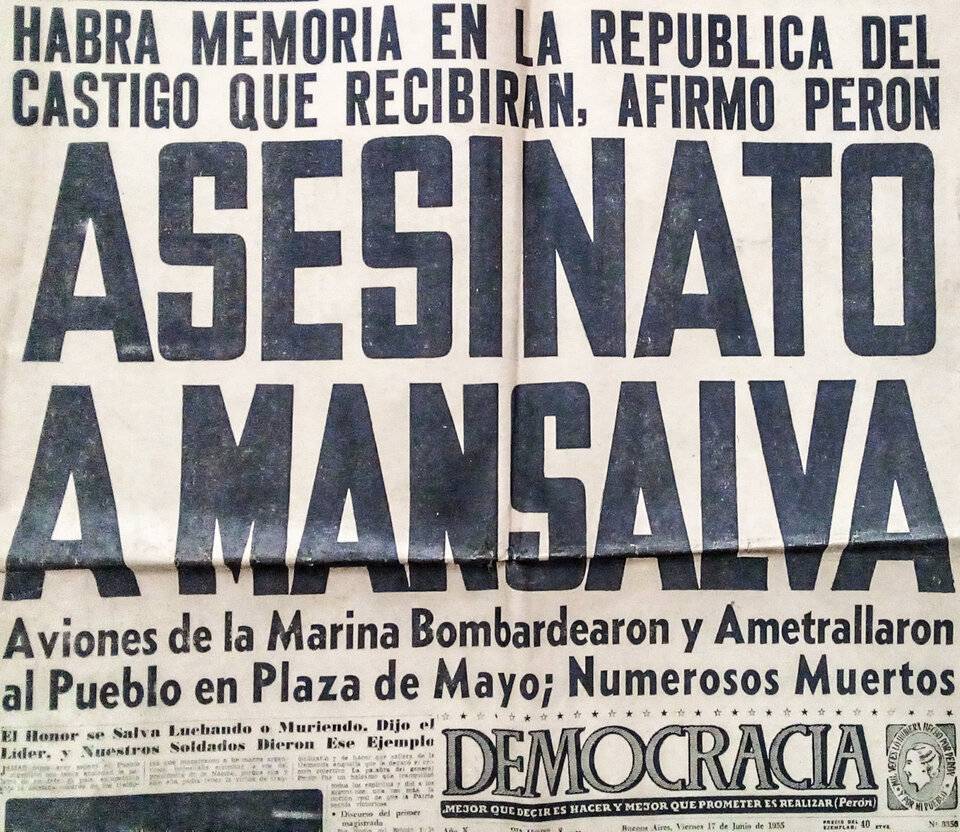

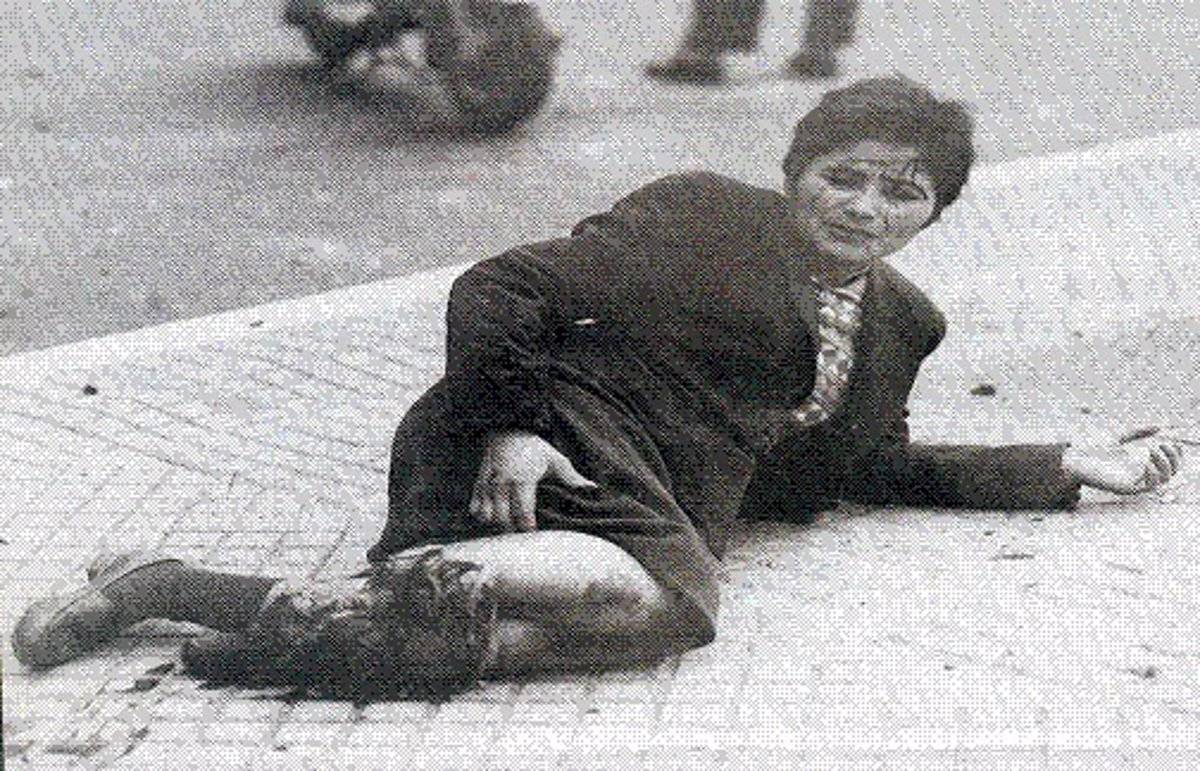

Un rastreo al estilo geológico e histórico debería remontarnos al menos hasta la Conquista, donde dos mundos de fuerzas muy dispares colisionaron, y de cuya cópula se desprendió un pueblo nuevo. (Que, por cierto, todavía exhibe las cicatrices de aquella violencia original. La línea de falla entre ambas masas sigue estando allí, para quien quiera verla.) Pero como no tengo intención de ir tan lejos, voy a proponer la adopción de un momento más próximo como big bang de nuestra historia contemporánea. El instante donde quedó tendida la mesa a la que acudimos a sentarnos desde entonces: el 16 de junio del '55, o sea, el día del debut en la acción de nuestra flamante Fuerza Aérea, durante el cual bombardeó la Casa Rosada, la Plaza de Mayo y aledaños, matando cuanto menos a 350 personas, entre ellas a un montón de niños que se apiñaban en un trolebús.

Ya sé que podría optar por la positiva y elegir el 17 de Octubre, que simboliza la irrupción del pueblo trabajador como sujeto histórico. Porque hasta entonces el país estuvo en manos de las clases dominantes, mientras el grueso del pueblo se sometía al orden que imperaba y las que protestaban y resistían eran minorías ilustradas o ideológicamente definidas. Pero recién el 16 de junio del '55 quedaron plasmados el tablero, los contrincantes y la naturaleza del juego, incluyendo los extremos a los que uno de los sectores estaba dispuesto a llegar, con tal de imponerse.

Revivir mi adolescencia en el secundario supuso asumir, entre tantas otras cosas, que a esa altura yo no sabía del Bombardeo de Plaza de Mayo. No me hablaron de eso en la primaria, no me hablaron de eso en la secundara, no recuerdo que nunca se haya hablado del asunto en casa. Era un hecho desaparecido de la historia. Ya sé que muchos acontecimientos se van cayendo del tren de la crónica, que sólo puede tirar de una serie limitada de vagones. (Nuestra capacidad de retener historias no es infinita.) Pero las características excepcionales de este hecho convierten el ocultamiento del Bombardeo en un hecho político ultrajante.

Piénsenlo un segundo como si fuese hoy. Aviones de bandera nacional, sobrevolando tu ciudad. Descargando toneladas de bombas sobre el corazón del lugar, sobre la plaza que conocés desde chiquito, sobre las calles que transitás cada día, matando vecinos y conocidos a lo bobo: hombres, mujeres y niños, jóvenes y viejos, sin distinción. ¿Pueden visualizar algo así? Porque nosotros no vimos ni padecimos nada similar en nuestras vidas, ni de lejos. Es una acción de una desmesura tal que la torna casi inimaginable. Algo tan descomunal, en su locura, como lo hubiese sido la irrupción en la ciudad de un monstruo gigante a lo Godzilla. ¿Piensan que sería factible que un hecho semejante desapareciese de las redes y de los medios, para a continuación desaparecer de la opinión pública, como si nunca hubiese ocurrido?

Pues eso es lo que tuvo lugar. Mataron a 350 personas, pusieron en marcha lo que querían —el derrocamiento de Perón— y quedaron impunes. Nadie fue a la cárcel nunca por haberse cargado a esos pibes. Recién en este siglo se impulsó un juzgamiento a partir de la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad. Pero el infame de Canicoba Corral rechazó la carátula y estableció que fue un intento de magnicidio, porque según él lo que se buscaba era tan sólo matar a Perón. En ese caso debería entrar en el Libro Guinness de los Récords como el magnicidio más chambón de la historia, porque Perón no recibió ni un rasguño mientras que los milicos anti-peronistas masacraron a 350 personas que nada tenían que ver con él. Es tan estúpidamente turro el razonamiento, tan cretino —y por eso mismo, tan característico de la Justicia argentina— como lo hubiese sido exonerar a un tipo que bombardeó un lago suscribiendo su excusa de que sólo pretendía pescar una trucha.

Fue un acto terrorista atroz, descomedido, que la historia oficial ocultó de allí en más, como si no hubiese sido nada del otro mundo. Durante algún tiempo, incluso, lo trató como un hecho político necesario — una respuesta proporcional, razonada, a lo que según ellos Perón había generado y por ende se merecía. Sin embargo, sus características esenciales —democracia atacada, pueblo masacrado, Justicia cómplice, criminales impunes— sugieren más bien otra cosa: que el Bombardeo del 16 de junio equivale al parto cesáreo de la Argentina donde aún vivimos, tan violenta como injusta.

Que la inocencia te valga

Una vez que cayó Perón y tomó el poder la Revolución Libertadora —la corrupción del concepto de libertad viene de lejos, no lo olvidemos—, al pueblo peronista no le quedó otra que apechugar y seguir viviendo. Esos tipos habían demostrado qué enormidades eran capaces de perpetrar, con tal de someterlo. De hecho, refrendaron su vocación asesina poco después, cuando como respuesta a una insurrección fusilaron de prepo al general Valle, entre otros oficiales, pero también a los civiles del basural de José León Suárez, el 9 de junio del '56. (Qué mes cargado de sangre, este, para nuestra Historia: el invierno de nuestro eterno descontento.) Aun así, a pesar de la barbarie y del miedo, la resistencia del pueblo peronista se organizó y creció, sin cejar nunca.

¿Pero que pasó con la otra masa tectónica, aquella que ya estaba separada del pueblo peronista por una línea de falla? Por supuesto que, entre la gente que no comulgaba con el peronismo, existía mucha que tenía buenas razones para ello. (Aunque me temo que había demasiado énfasis en ciertas cuestiones de forma, a las que nuestra clase media siempre fue hipersensible... y sigue siéndolo, como está a la vista.) Pero una cosa es disentir con Perón, y desear que el peronismo pierda las próximas elecciones, y militar y votar en ese sentido, y otra muy distinta avalar, aunque más no fuese mediante el silencio, el bombardeo de la capital del país y el asesinato de más de 300 civiles.

No era lo mismo celebrar la derrota de Perón en las urnas que celebrar su eyección como consecuencia de una masacre espantosa. El fin no podía justificar nunca semejantes medios. Que Perón dejase el poder pudo haber sido una buena noticia para esa gente, pero no debió haberlo sido a semejante precio. Para cualquier persona honorable de verdad, esa acción tenía que representar un límite. El asesinato en masa es una afrenta para la condición humana, algo que convoca a dar un paso adelante y decir en voz alta: No en mi nombre. Imagino que existió gente a la cual el infortunio de Perón la puso chocha pero la idea de los pibitos achicharrados le revolvió las tripas. Pero no existió movimiento cívico alguno —o al menos no trascendió la existencia de nada similar— que se plantase para defender los objetivos y, al mismo tiempo, abjurar de los procedimientos. El éxito lo justificó todo. Y en cierto sentido es comprensible. ¿Por qué debían sentirse mal los ciudadanos anti-peronistas, cuando la Iglesia bendecía a los asesinos y reinvindicaba el sacrificio humano como necesario?

Insisto, hay ciertas cosas que no son mensurables. Pero la animalada del 16 de junio —algo parangonable a una pequeña bomba nuclear sobre Buenos Aires, o a un ataque de dragones vomitando fuego sobre la sede del poder, a lo Game of Thrones— tiene que haber generado algo así como un cráter psíquico: un buco, como se decía antes en la jerga carcelaria, en el alma de todos los argentinos. En el alma de los peronistas fue un cráter vinculado al miedo, a la súbita conciencia de lo que los poderosos de siempre estaban dispuestos a hacer, con tal de volver a humillarlos. Pero en el alma de los anti-peronistas que no salieron a gritar: Todo bien con derrotar a Perón en el terreno político, pero yo a los asesinos los quiero presos, el buco debe haber sido de otra naturaleza.

Porque al miedo te sobreponés, si lo intentás. Pero a la capitulación ética, a la complicidad con el asesinato en masa, no hay forma fácil de sobreponerse. Es prácticamente un punto de no retorno. Para que un alma de esas se restañase debería producir un mea culpa sincero, y después pagar el precio que corresponde, que en este caso sería actuar con bien, sin volver a errar, hasta obtener la redención ante los ojos de su comunidad. Pero, en la práctica, no es lo que suele ocurrir. Aquel que transó, que no denunció el horror porque su resultado le convenía, se arrojó a un pozo que carece de fondo, porque siempre se puede llegar más bajo. Después de que toleraste el asesinato de tanta gente sin decir ni mu y seguiste adelante con tu vida como si nada —las imágenes del Bombardeo que perduran tienen un aire a Gaza 2024, no me digan que no—, incurrir en nuevas agachadas, en nuevas capitulaciones, se vuelve un paseo por el parque. Es un trámite más. Una vez que bancaste lo que debió haber sido intolerable, te inscribiste en el bando del relativismo ético. Y lo bueno deja de ser aquello que tu sociedad y tu cultura y tus leyes consideraban bueno, para convertirse simplemente en aquello que te beneficia en los hechos.

No hay forma de medir la clase de buco psíquico que la complicidad crea en los colaboracionistas del horror, pero sí hay forma de medirla en términos históricos. Sin el 16 de junio del '55 no hubiese existido el 24 de marzo del '76, ni los 30.000 desaparecidos, ni el 1 de septiembre del '22 —la fecha del atentado contra Cristina, sí— ni probablemente existiría este presente. Porque una vez que el horror cruzó el umbral de tu casa y no lo mandaste de vuelta a la cucha de una, a patadas en el orto, para encerrarlo entre rejas y archivar la llave, empieza a convivir con vos, se convierte en parte del menú de lo cotidiano posible. Una vez que encajaste algo abominable, convivir con algo medio abominable ya no te hace mella. ¡Es pan comido!

Podés mantenerlo en caja, claro. Muchas de nuestras reacciones ante hechos públicos de violencia —pienso en Kosteki y Santillán, pienso como dije antes en la negativa al 2x1 que quiso instaurar esta Corte Suprema de mierda— han sido así de masivas a cuenta de la experiencia con el horror del pasado. La mayoría del pueblo argentino vive de este lado de la falla, a este lado de la línea que separa de aquellos que bancan la violencia siempre que les cierren los números. Por eso abjura de las muertes evitables, y salta al toque, instintivamente, cuando le parece que el horror vuelve a asomar su hocico negro. El problema es que el horror sigue entre nosotros, agazapado. Uno intenta no sacarle la vista de encima, no perderle pisada al guacho, pero todo lo que necesita para pegarte un nuevo tarascón es que te descuides un segundo. Por más que putées y digas yo no lo traje acá, yo no le permití pasar, ya está acá, mirando a tu familia con ojitos golosos. Lo trajeron otros, sin duda, fueron otros los que consintieron su ingreso a nuestras vidas, pero los que tenemos que lidiar con él ahora somos todos, sin excepciones.

Repasar mi adolescencia durante la escritura de la novela supuso comprender que me tocó nacer, crecer y desarrollarme al otro lado de la línea de falla: en el bando de los que ya estaban comprometidos éticamente, de aquellos que aún siendo buena gente en su práctica cotidiana, habían consentido la irrupción del horror en la historia argentina y no hicieron nada para rechazarlo inmediatamente y cortarlo de raíz. Por eso la pasé tan mal durante la dictadura, a pesar de que no me ocurrió nada malo en términos físicos, ni a mí ni a los míos. Porque yo intuía que estaba pasando algo horroroso, mientras que mi familia y mis educadores y mi sociedad me decían lo contrario: que estaba todo bien, que así eran las cosas, que cierto grado de violencia era inevitable si se pretendía enderezar al país. Yo fui educado, formado, preparado —formateado, diríamos hoy— para ser un cómplice más, para sumarme al bando de los que empezaron consintiendo el 16 de junio y después consintieron el 24 de marzo. (Mi madre entre ellos. Hasta que terminó entendiendo lo que había contribuido a habilitar, y eso la mató: no el cáncer de pulmón, sino la culpa de no haber advertido a tiempo que con su inacción consintió algo abominable.)

Durante la dictadura yo sentí que el agua empezaba a escaldar, pero todo el mundo me decía que no pasaba nada, que era impresión mía, nomás. Mi familia de características gorilas descafeinadas, pero gorilas al fin —llena de personas adorables, de las que nunca renegaré—, esperaba de mí que me convirtiese en otra sumisa rana à la casserole, como lo habían sido todos ellos. Y la instrucción en materia de cristianismo que recibí durante la secundaria jugó en la misma dirección, porque el sol de su universo no era tanto Cristo —ese tipo amoroso, que se interesaba por todos pero que cuidaba especialmente de los pobres y los marginados, y por eso escandalizaba a las instituciones romanas y judías—, como la culpa, la doctrina del pecado original. Según la cual todos venimos sucios a este mundo, manchados por las cagadas de nuestros antepasados, y por eso dependemos de esa tintorería espiritual que es la Iglesia. Una institución que nos dice qué está bien y qué está mal y que, de encontrarlo conveniente, puede bendecir una guerra y hasta un bombardeo o consentir un genocidio con su silencio.

Esa idea de que estamos sucios desde que nacemos, nos guste o no, es funcional al compromiso ético, a la cultura de la avivada, al culto al provecho personal por encima de cualquier otra consideración. Total, lo normal es estar sucios. ¿Quién se considera libre de pecado y de defectos, quién podría tirar la primera piedra? Si ya estás enroñado, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Y si encima la Iglesia te absuelve y la sociedad te premia, ¿quién se animará a decir que estabas equivocado?

Yo no creo ya en el pecado original. Creo que venimos a este mundo inmaculados, en perfecta inocencia, que —eso sí— empieza a ser puesta en cuestión de inmediato por el número que sacaste del bolillero, el entorno que te tocó en suerte: no son iguales las presiones que tenés que sobrellevar cuando naciste en un territorio ocupado o en un barrio popular que cuando naciste en cuna de oro, y encima en un país imperialista. En consecuencia, las responsabilidades tampoco son las mismas. Aquellos a los que nunca les faltó nada y a quienes se les enseñó a discriminar entre lo bueno y lo malo no pueden apelar a la excusa del ignorante, que cuando se le señala el moco que se mandó dice: Y, ¿qué sabía, yo?

Considero que yo era inocente, todavía, cuando llegó la dictadura de Videla y Massera a mis 14 años. Y que mi incomodidad primero y mi rebeldía después —porque pasé de ser el niño perfecto a consagrarme como la oveja negra— fue la forma que encontré de decir que no contasen conmigo. Que yo no le reconocía normalidad alguna a esa situación. Que fuese lo que fuese el horror que disimulaban, yo no quería ser parte de él. Que no me identificaba como miembro del grupo que justificaba lo que ocurría, ni desde la convicción ni desde la omisión. Que me importaba un carajo que todo el mundo estuviese salpicado, porque yo me rehusaba a enmugrecerme, a hundirme en su mismo barro ético, donde no hay forma de discernir entre la roña y el agua clara.

Todas estas cosas pensé, y anduve (re)descubriendo, durante estos meses. Por suerte, escribir la novela fue sanador y al mismo tiempo divertido. Había olvidado cuántas guarradas hicimos en el colegio, a modo de conjuro contra el horror que existía puertas afuera.

Durante estas últimas semanas de relectura y reescritura tuve un sueño recurrente. En mi experiencia, cuando me visitan sueños repetidamente es porque se vinculan a algo que me angustia. En este caso, se trataba de una discusión con una ex pareja —tengo más de una, pero el sueño no la identificó nunca— con la que en ese universo yo tenía una hija. A resultas de ese conflicto, mi ex pareja decidía irse lejos, quizás a otro país, y llevarse a la cría. Las dos veces que soñé con esto ocurrió lo mismo. Yo puteaba por la situación, empezaban a pasar otras cosas que me distraían, intentaba resolverlas y de repente pegaba un salto y me decía: Te estás olvidando de tu hija, que sigue lejos. Esa es tu prioridad. ¡Recuperala ya!

Cuando lo soñé por segunda vez me tomé en serio la cosa. No soy psicoanalista, pero lo que creí entender fue lo siguiente: que mi alma me reclamaba que no me acostumbrase a una situación anómala. Que no aceptase distracciones, que no normalizase la circunstancia. Si se han llevado lejos a tu hija, sin tu consentimiento, ¿vas a sentarte a ver el partido de la copa América, como harías si tu vida no estuviese atravesada por una emergencia? Cada minuto de tu vigilia debería estar dirigido a recuperar a tu cría, que en tu mente no saldría jamás de cuadro.

Existen situaciones que no podemos tolerar, normalizar, aunque hayan pasado años. Así como mi alma adolescente, desde la intuición antes que el conocimiento, se negó a aceptar la dictadura, mi alma de tipo grande se niega todavía a tolerar y minimizar el horror que significó el Bombardeo de Plaza de Mayo, tanto como se niega a tratar las detenciones arbitrarias como un hecho cualquiera; y también se rehusa a normalizar lo que sigue ocurriendo en Gaza. A esta altura debería haberme curtido ante la visión del cráneo de criaturas cascado como huevo —no pasa semana sin que vea algo así—, pero cada vez que me asaltan esas imágenes vuelvo a pegar un salto y a putear al cielo y a decirme que no, que no condono semejante horror, que no pienso habituarme a eso y que nunca dejaré de denunciarlo.

Los horrores no deben ser ignorados ni consentidos, porque reivindican lo contrario de lo que queremos ser y hacer. Tolerarlos equivale a negarnos a nosotros mismos, a vivir en el estrago, a desangrar el alma hasta dejarla exánime. No se acostumbren a ningún horror, ni del pasado histórico y social, ni de la vida privada. No se distraigan ni lo olviden, no dejen de gritarlo y de señalarlo, niéguense a ser arrastrados a la mugre de la complicidad, que nos arrebata la agencia política.

No consientan ningún horror, no lo dejen correr. Ni siquiera a este.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí