Morir en la era Covid

El poeta peronista, la enfermera que no pudo ser y el músico que eligió a Chopin

Osvaldo Cortés / Hombre del Paraná

Me llamo Nancy, tengo 49 años. Soy docente de Educación Especial y especialista en atención temprana. Vivo en Quilmes con mi compañero y mis hijes de 11 y 6 años. Además soy instructora de yoga y hago cerámica, pintura.

Osvaldo, mi padre, tenía 72 años. Era poeta, amante de la vida, peronista y rosarino.

Osvaldo acaba de morir por Covid-19. Todavía no salgo del shock. Fue el 18 de abril, hace menos de un mes, pero parece una pesadilla y no algo real.

El 7 de abril ingresó a la clínica Urquiza. Lo hizo por un cuadro de infección de pie diabético. Luego de estar internado dos semanas con antibióticos y de que se le realizaran los estudios pertinentes, fue llevado a quirófano para la intervención.

En la clínica empezó a tener fiebre alta y tos. Pedimos que lo hisoparan pero la médica a cargo no lo creyó necesario, atribuyendo la fiebre al cuadro de infección. Al volver de quirófano y persistir la fiebre y la tos, procedieron a hisoparlo. A los 15 minutos nos avisaron que era positivo y que debía estar aislado en la zona de “cuidados paliativos”. Y nos dijeron que todos los que habíamos estado en contacto con él teníamos que aislarnos.

Él tenía miedo, estaba vulnerable como nunca. No hace mucho había tenido dos ACV y quedó con una secuela motriz. Así que en esas dos semanas en la clínica no nos movimos de su lado, hacíamos guardias con mis dos hermanos y Fabián, mi compañero, que lo quería como un padre, preservando a mi mamá que sólo había ido el día anterior a la operación. Cuando volvió del quirófano lo notamos más triste y abatido. A partir de que dio positivo no lo vimos más. Él me pidió que lo acompañara, así que imaginate cómo me quedé. Fue la última vez que hablamos.

Sólo recibíamos partes escuetos por WhatsApp. Un miércoles nos dijeron que estaba con respirador y en un estado “regular”. Y no mucho más.

El sábado, de madrugada, falleció. Después de que me avisaran, llamé a uno de mis hermanos, que vino automáticamente a casa. Fuimos a la clínica, nos atendió una médica en la puerta diciéndonos que lo habían encontrado sin signos vitales. Se había agravado el cuadro y provocó un paro cardiorrespiratorio.

Tuvimos que ir a buscar el documento a la casa de mi madre, con el mayor distanciamiento posible en una situación así de dolorosa. Entregamos el DNI en la clínica y volvimos a aislarnos hasta cumplir los diez días. Todos los trámites de cochería y crematorio se realizaron de manera virtual. No pudimos verlo ni despedirlo por estar aislados por contacto estrecho. Fuimos a buscar la urna al finalizar nuestro aislamiento. Esparciremos sus cenizas en el río Paraná, en su Rosario natal.

Creemos que si lo hubieran hisopado a tiempo, tal vez se habría evitado todo. Estamos seguros de que se contagió en la clínica, pero no tenemos forma de comprobarlo. Esos días eran una locura, en la clínica los médicos y enfermeros estaban saturados, todos los días fallecía gente y mi papá ya tenía un cuadro agravado por otros componentes.

Mis hermanos y yo, que fuimos los que lo habíamos cuidado, nos contagiamos de Covid-19 pero con síntomas leves.

Todo pasó como un huracán. No caigo. Lo que tenemos es una sensación espantosa de que algo tan tremendo e injusto nos arrebató a nuestro adorado padre.

¿Qué nos parece injusto? Injusto es que no puedas acompañarlo en sus últimos momentos. Que no lo puedas despedir, que te informen de su estado por mensajito de WhatsApp, que a pesar de que comprendas todo lo que te dicen sientas una tristeza tan grande. Un agujero en el pecho.

Mi papá era un sentimental, un poeta que vivía escribiéndonos cartas. Estaban casados hace 50 años con mi mamá, que quedó destrozada a punto tal que guardó bajo llave todas las cosas que él le había escrito. Mamá es católica, ella deseaba responso y santa sepultura, y no se los pudo dar. Nosotros, que tenemos otras creencias como el budismo, la meditación, el yoga, lo procesamos con dolor pero tratando de encontrarlo en todas las cosas. Estamos armando altares con sus fotos y recuerdos, releyendo sus escritos que son tesoros, recordando su hermosa presencia en nuestras vidas.

Él estaba enloquecido de amor por sus nietos. En sus cumpleaños siempre les dedicaba cartas. A mi hija Sol, cuando cumplió cinco, le escribió: “Llegaste como un pimpollo tierno de una primavera de flor temprana, alegraste nuestras vidas, nuestros corazones, con tus ojos de hojitas de laurel y tu risa como canto de pequeña alondra en vuelo”.

Trabajó toda la vida en una fábrica textil. Fue delegado y era quien alzaba la voz ante cualquier injusticia, por eso fue echado y terminó trabajando como taxista. Ahí también se puso al frente del gremio, armó un grupo sólido de compañeros y fue presidente del salón que tenían para reuniones.

Siempre tenía la palabra justa, estaba en el lugar que hacía falta para ayudar al que lo necesitara. Era peronista hasta los huesos.

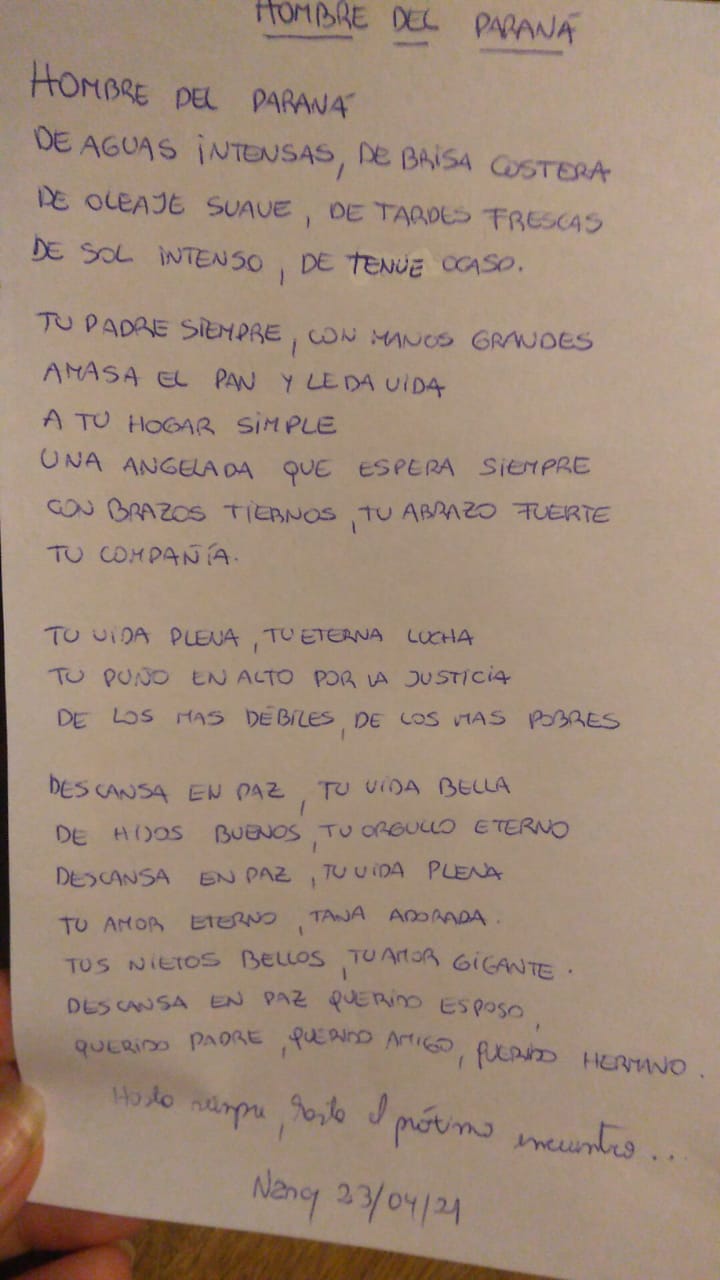

Le escribí un poema. Es lo que mejor pude hacer para despedirlo. Lo titulé “Hombre del Paraná” y dice así:

Julieta Núñez / “No hubo modo de despedirla”

Julieta Núnez era la segunda de cuatro hermanos en una familia de clase trabajadora. Vivía con su mamá en el Conurbano bonaerense. Tenía 21 años, estudiaba enfermería.

A mitad de febrero, su madre se contagió de Covid-19. Poco tiempo después, sus hijos. En el círculo íntimo suponen que Julieta ocultó síntomas para no preocupar a su mamá. Hasta que la fiebre se hizo cotidiana y empezó a respirar con dificultad. Fueron jornadas con 40 grados de temperatura. Una ambulancia recién la atendió en su casa cuatro días después que la pidieron. Le dieron unas pastillas para la garganta, pero no mucho más.

La fiebre continuó. Otro médico la auscultó y le vio el pecho muy tomado. Su madre la llevó al Sanatorio Bernal y, desde que entró, quedó internada durante 14 días. Enseguida la hisoparon y dio positivo. Esa misma noche pasó a terapia intensiva. A partir de allí, la única forma de hablar con su mamá y sus amigos fue a través del celular.

Julieta iba saliendo de a poquito, de acuerdo al parte de los médicos. No tenía antecedentes de problemas de salud.

“Me atienden muy bien, pero están todos tan ocupados que a veces me dejan sola. Quiero irme de acá”, le escribió una vez a su madre. Hubo que intubarla. Sus pulmones se fueron afectando de forma progresiva. Sus familiares, entonces, hicieron un pedido de plasma por las redes. Fue un éxito. Se consiguió una cantidad de donantes extraordinaria: la solidaridad rebasó las expectativas. Hasta el banco de plasma del sanatorio se robusteció.

Se le aplicó plasma dos veces pero no fue suficiente. En el día 12 de su internación, hubo signos de mejoría, aunque seguía agitándose.

Dos días después, con un pronóstico favorable, los médicos decidieron desentubarla. La veían mejor. En su familia festejaron: se hicieron la idea de que Julieta volvería pronto a su casa. Pero la alegría duró poco. A las dos horas de salir del coma al que había sido inducida, Julieta empezó a tener insuficiencia respiratoria y entonces la volvieron a intubar. Tuvo un paro cardíaco, no la pudieron reanimar pese a casi dos horas de estar sobre ella. El 24 de marzo falleció.

Su familia no pudo verla desde la internación. El cuerpo les fue entregado dos días después de la muerte. “No hubo modo de despedirla, ni de ver el cuerpo porque estaba en cajón cerrado cuando nos lo entregaron. No pudimos hacer el velorio. Rezamos cinco minutos frente al cajón, sin poder tocarlo. Lo acompañamos con una fila de autos hasta el cementerio. Improvisamos una especie de velorio en una vereda. Era una escena tremenda, muchos chicos jóvenes. Obviamente nos abrazamos y lloramos todos juntos, hasta ahí respetamos el distanciamiento, pero llega un momento donde no hay modo de respetar los protocolos en estos casos”, dice, acongojada, Mónica Rubalcaba, una de sus tías.

Desde que empezó la pandemia, Julieta apenas si salía a la calle. Se cuidaba a conciencia. “Era una chica sana, sin ninguna enfermedad de base. Ahora van a cumplirse dos meses. Es duro, trato de pensar en mis otros hijos, de distraerme. Es un dolor inmenso que no se lo deseo a ninguna madre. Y Julieta, desde el lugar donde esté, me da la fuerza para seguir adelante. Recién ahora estoy pudiendo hablar sobre lo que pasó”, dice Laura, su madre.

Después de llevar el cajón al cementerio, la casa de Julieta se convirtió en una especie de velatorio. Iban pasando pequeños grupos para acompañar a la familia. “Dentro del horror que pasamos, hubo cosas muy luminosas. La generosidad que despertó la campaña del plasma fue algo increíble. La otra cosa hermosa fueron las cadenas de oración, día tras día. Gente que nos hacía llegar sus audios y que replicaba la cadena en sus redes. Con la información que nos llegaba, íbamos escribiendo un parte de cómo estaba Julieta y lo compartíamos. Nadie se esperaba que falleciera, porque iba mejorando y creíamos que iba a salir”, explica Mónica, que vive a tres cuadras de la casa de su sobrina.

Mónica dice que volvió a acercarse a la fe. En el jardín de su mamá se juntaban con sus hermanas y la madre de Julieta a rezar, en una cercanía que las hizo estrechar un lazo íntimo. “Pero fue tal el desgarro de su partida que no puedo entender cómo alguien tan joven se fue de esa manera. ¿Cómo hay un Dios que lo permita? Después de su muerte fui incapaz de volver a rezar. Me siento enojada, defraudada”.

A Julieta la recuerda como alguien callada, con un rico mundo interior, apasionada de la lectura. “Como soy profesora de literatura, eso nos puso en contacto en ciertos momentos. Antes de enfermarse, me había pedido si la ayudaba a armar un currículum, porque estaba buscando trabajo”.

El duelo forma parte de la incredulidad. Así lo siente Laura, la mamá de Julieta, que no puede sino recordar algunas cosas y al rato permanecer en silencio. Desde que falleció, no pudo hacer demasiado. Laura dibuja y hace mosaiquismo. Julieta solía acercársele, observar lo que hacía y decirle “qué cheto”, acompañado de una risa pícara, con su desparpajo juvenil. “Verla siempre leyendo. O compartiendo alguna película y emocionarnos. O terminar de cenar y quedarnos charlando en una larga sobremesa, nos reíamos cargándonos con sus hermanos. Así prefiero recordarla, como si todavía estuviera en casa con nosotros porque lo que siento es que nos la sacaron a la fuerza”.

Manolo Juárez / "Sonó la música de mi viejo"

Soy Mora Juárez. Mi padre era músico y falleció en contexto de restricción por Covid-19. Tengo 42 años.

Cuando a papá lo llevaron para un control en la Fundación Favaloro, en julio del año pasado, estaba todo cerrado, no había nadie en la calle. Había tenido unos desmayos, él se dializaba hace diez años y tenía problemas coronarios preexistentes. Quedó internado. Al rato me dijeron: “No podés verlo más”. Sentí una punzada en el estómago.

A partir de allí permaneció aislado en terapia intermedia, le hicieron controles. Ahí nos dijeron que tenía Covid-19. Fue un baldazo de agua fría. Encima, en el hospital se contagió una bacteria. Tenía contacto con él por teléfono pero la comunicación se perdía. Empezó a ir y venir de terapia intensiva, en el medio le colocaron un cardiodesfibrilador.

Todos supusimos que no iba a sobrevivir por su cuadro preexistente y por sus complicaciones postoperatorias después que se pescó la bacteria. Tenía 83 años. No podía ver la tele, miraba el techo y no sabía qué hacer, llamaba a la enfermera y tardaban en atenderlo, nadie lo asistía para darle de comer. Nadie le cargaba el teléfono porque no querían tocarlo. Entonces ahí me decido a hablar con los directivos de la clínica.

Se empezó a trabajar para que él pudiera salir porque era asintomático. Con el tiempo pudimos comprobar que pasó más tiempo en la clínica que lo que tendría que haber estado, pero en ese momento hacíamos lo que nos decían. Presioné para acompañarlo, en la clínica me iban a hacer un papel para que firmara por si me contagiaba. Pero mi padre vio una posible recuperación y sugirió que no tenía sentido que hiciera todo ese papeleo. “Pasa el finde y se vuelve”, me dijo el médico. Y justo ese finde volvió a terapia intensiva. Y de vuelta a no saber de él.

Todo se demoraba, no había camas. Se volvió a quedar sin batería en el celular. Con Lito Vitale, amigo de mi papá, vamos a hablar con el jefe de Terapia Intensiva. “No aguanto más, estoy podrido. Ya voy casi un mes, estoy desesperado”, se quejó mi viejo. Así que empezamos a tramitar el alta para que tenga tratamiento domiciliario por su diálisis.

Sé que porque mi padre era conocido como músico metimos presión, no debería haber sido así pero es lo que pasó. Me reuní con el jefe de piso, me dijo que todavía tenían que hacerle estudios. El viernes lo pasaron a una sala común. Entonces fui con unas masitas a verlo, muy emocionada. Él me dijo que estaba mal, no podía creer como en un mes se había deteriorado tanto. El estar sin afecto cercano lo liquidó. Cuando hablamos aquella vez, en realidad se estaba preparando para partir. Al otro día se descompensó. Nos dijeron que lo querían pasar a terapia intensiva de vuelta, pero dijimos que no. Ya era suficiente.

Tuvimos el privilegio de poder acompañarlo en sus últimos momentos de vida, sosteniéndolo la mano con mi hermano. Le dije si quería escuchar algo, me dijo que Chopin, así que escuchó Chopin. Fue doloroso y triste pero por otro lado encerró una magia indescriptible.

No hubo velatorio. El mundo necesita despedirse de su familiar muerto. Entonces decidí armar una caravana con autos, una caravana con aplausos hasta el cementerio de Chacarita, donde lo cremaron. Contraté unos camioncitos con altoparlantes y durante todo ese trayecto sonó la música de mi viejo. La gente pasaba por la calle y miraba, era emocionante. Un grosso se muere con su música, pensé.

Con los días tomamos noción de las restricciones por las que pasamos. No tenía que ver con los protocolos de cada clínica, entonces decidí escribir una carta que titulé “La pandemia no justifica el abandono”. Se viralizó por todos lados, salió en los diarios y empezó a escribirme gente de todas partes del país. Jamás me lo hubiera imaginado.

Comprendí que la muerte de mi viejo abrió la posibilidad de visibilizar otra cosa. No fue una muerte en vano. Me contacté con Fernanda Mariotti, su madre había muerto en una circunstancia similar. Nos juntamos a charlar. Y enseguida tuvimos la necesidad de accionar.

Nos pusimos en contacto con legisladores de la Ciudad. Les empezamos a hablar que no sólo es la despedida, sino que si a una persona mayor la sostenés de otro modo tal vez se puede evitar que fallezca. Desarrollamos una propuesta de Protocolo Humanizado para personas con necesidades especiales, en línea con lo que supimos que ya se estaba realizando en algunos hospitales del país, como el Rossi de La Plata.

Luego profundizamos el protocolo con el CONICET. Consideramos un derecho humano estar cerca de nuestros familiares enfermos, dado que la dimensión afectiva tiene un efecto directo sobre la inmunidad, tan intenso como el miedo, la soledad y el aislamiento. Propusimos que un familiar se interne con el paciente e implantar un sistema de comunicación fluido entre el paciente, la familia y el servicio de salud que lo está asistiendo. Les escribimos a casi todos los políticos, hasta el Presidente. Y entonces el caso Solange explotó en los medios. Nosotros pusimos palabras donde antes no había.

Conocí casos más graves que los de mi viejo, pero había silencio. Hicimos una campaña. Logramos que se empezara a posibilitar el acompañamiento a personas mayores con Covid-19 y sin Covid-19, porque hasta ese momento no se podía.

Con Fernanda siempre hablamos que esta primera etapa del duelo la pasamos luchando. No está bien ni mal, hay gente que se queda en silencio en un sillón.

En un año conocí mucha gente nueva: médicos, científicos, familiares de fallecidos. Di charlas en fundaciones que trabajan con el duelo. En la despedida a mi viejo le pude pedir perdón, le pude agradecer, lo sostuve. Sé que hay otra gente que no tuvo la oportunidad de tener ese momento tan fundamental para arrancar la etapa del duelo. Y por eso sigo luchando. El Protocolo Humanizado tuvo el visto bueno, pero todavía no fue tratado por los políticos.

Al tiempo que murió Manolo me puse al hombro el lanzamiento digital de toda su discografía, fue una persona muy respetada y querida. Pero luego de eso, necesité el silencio interno. Conectarme conmigo, con mi familia, con mis recuerdos. Empecé a darle lugar a pequeñas situaciones, a entender que el duelo no es lineal. Recién ahora puedo sentir su ausencia, que está en un lugar lejano. Es triste. Pero también pongo el acento en la felicidad de la vida. No es fácil volver a armarse con lo inesperado, hace menos de un mes hubiese cumplido años. Y entonces le propuse a mi familia ir a comer choripán a la Costanera, era algo que a él le gustaba. Porque era un tipo sencillo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí