MI SUPERPODER

¿Y si alguna de las características que ya tenemos no fuese una más, sino un superpoder?

Pocas cosas nos fascinaron más, durante nuestro derrotero como especie, que la fantasía del poder sobrehumano. Los primeros superhéroes fueron los dioses, de modo inevitable. Los que hilaban el cordel de la vida y lo cortaban cuando se les cantaba el upite. Aquellos a los que era mejor no irritar, so pena de tentarlos de dejarnos frito con un rayo certero. (El bueno de Zeus era tan calenturiento como incontrolable, el Harvey Weinstein del Olimpo, y dejaba preñadas a mortales cada dos por tres. Así, a través de los héroes que concebía —medio dioses y medio humanos, como Hércules y Perseo— abría por doquier franquicias de sí mismo —McZeus.)

En el principio era lógico atribuirles los magnos poderes de la naturaleza, el control sobre los vientos y las aguas, el fuego y la tierra. Debía haber Alguien allí, más allá de nuestra vista y de nuestra capacidad de comprensión, moviendo los hilos del universo a su antojo. Lo sugestivo es que, desde el primer momento —desde que fuimos conscientes de que casi todo en este mundo era más fuerte y duradero que nosotros—, alentamos el deseo de robarle a los dioses algo de lo que pretendían amarrocar para ellos. Ya fuese la sabiduría corporizada en la manzana o el fuego que Prometeo le pungueó a Zeus mediante un cuento del tío, el hecho es que nunca nos resignamos a ser esto que somos: deliciosamente frágiles, breves pero (potencialmente) magníficos.

Con el tiempo, muchos de aquellos dioses prescribieron y el resto tomó prudente distancia. Pero su discreción no fue suficiente. Necesitábamos más: ocupar el trono que dejaban vacante y consagrarnos como las criaturas más poderosas del tinglado. Ese deseo malsano sigue definiéndonos, al punto de haber puesto en riesgo a la especie toda. Lamentablemente hoy en día la destrucción mundial ya no es un delirio priápico, una maldad digna de villano de la saga de James Bond (¡El satánico Dr. Trump!), sino algo factible, una posibilidad cierta. El agujero que existe en el fondo del alma de ciertos hombres blancos es tan pero tan grande que, si quitasen de un saque el tapón que lo obtura, la humanidad entera se iría por el desagote.

Por supuesto, trabajamos para que eso no ocurra. (Aunque no lo suficiente, ni con el ímpetu necesario. El estandarte que habría que agitar en estas horas, por encima de toda otra bandería y división, es aquel que reúne a aquelles que luchamos para que este planeta siga siendo habitable y el cine catástrofe de los '70 no se convierta en verdad rutinaria que fatigan los noticieros.) Pero no me cuesta nada vislumbrar un futuro donde el hombre blanco como categoría se haya diluido en el torrente de la Historia y la humanidad se permita enriquecer aún más su paleta de tonos de piel.

![]()

Joseph Conrad y T. S. Eliot —más blancos que inocencia alegada por ex capos macristas— pensaron en sintonía cuando entrevieron que el macho caucásico que se creía puro y por ende superior podía llevarnos a la catástrofe. Hoy que estamos en el palier del siglo XXI, si hacemos lo que debemos y nos salimos con la nuestra, el amor desactivará La Gran Amenaza Blanca y lo níveo se descompondrá en rostros de infinitos colores; y una vez preservada la humanidad, el verso de Eliot que cierra Los hombres huecos se convertirá en epitafio de aquella tribu que estuvo a punto de acabar con todes pero a la que al fin desarmamos, ¡apenas a tiempo!, no con una explosión sino con un gemido (Not with as bang but a whimper, T. S. Eliot, The Hollow Men, 1925); a partir de lo cual, cada vez que conmemoremos esa herencia de la que supimos librarnos, veremos la escena de Apocalypse Now —la peli de Coppola inspirada en El corazón de las tinieblas de Conrad— donde el coronel Kurtz (Marlon Brando) sintetiza lo peor que significó el macho blanco en la historia de nuestra especie, aquello que nos viene a la mente cada vez que contemplamos la imagen de sus epígonos — los Trump, los Macri, los Bolsonaro:

The horror. The horror.

Super William

Desde que sobrevino el ocaso de los dioses, nos deslumbraron las historias de hombres —y cuando digo hombres, digo casi excluyentemente hombres— con poderes que sobresalían del promedio. Algunos eran inherentes a sus personas: desde la invulnerabilidad de Aquiles y la fuerza de Hércules, pasando por ese relectura del Gólem que los jovencísimos Siegel y Shuster bautizaron Superman —Michael Chabon reimaginó esa creación en la novela Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay—, y llegando hasta la incómoda habilidad, casi una condena, del memorioso Funes. (En muchas de esas historias, parte de la gracia pasa por el relato de cómo adquirieron esos poderes — desde la capacidad adivinatoria de Tiresias, que empezó a ver más allá de lo evidente una vez que dejó de estar constreñido por la estrechez masculina, a la araña radioactiva que picó a Peter Parker.) En otras, el poder deriva de la posesión de un objeto maravilloso: desde la espada Excalibur y la lámpara de Aladino, pasando por el anillo de la saga de Tolkien, y llegando hasta la armadura de Ironman.

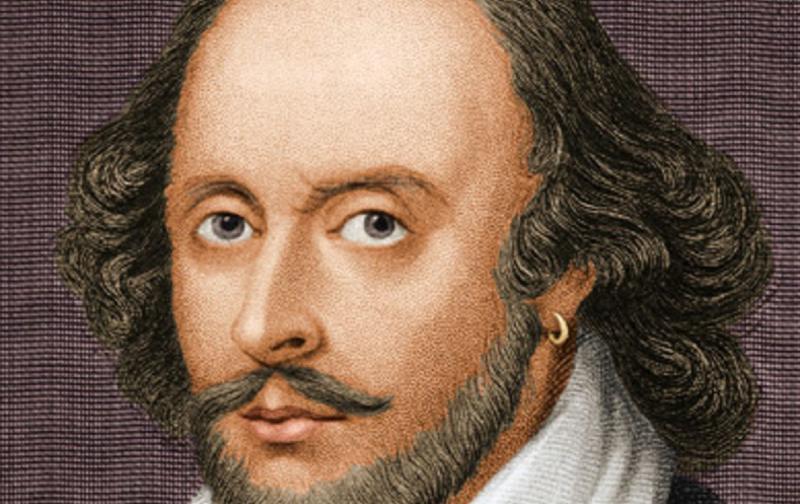

Las historias suelen ser más interesantes cuando el poder es una variante exacerbada de una característica humana real, como la capacidad deductiva de Sherlock Holmes. Porque ahí ya no dependemos de un hecho extraordinario —experimentos descarrilados como los que dan origen a Flash, Deadpool o La Cosa del Pantano de Len Wein y Berni Wrightson—, sino que nos quedamos dentro del territorio de lo posible: aquello que podría llegar a pasar, si a un talento que ya viene de fábrica se lo templa y afila para que se convierta en algo punzante como las mentes de Sherlock y Lisbeth Salander o —para seguir moviéndonos hacia el reino de lo real— de gente como Shakespeare o Alan Turing. Aquí ya no intervienen el azar ni lo divino sino la mera voluntad humana, el deseo de correr un poco más allá la barrera de lo que se considera a nuestro alcance.

Porque esa es una de las características de la especie: ser humano supone albergar infinitas potencias que pueden ser trabajadas, cultivadas, al punto de arrimarnos a niveles de excelencia nunca antes vistos. Shakespeare —que para mí tenía un superpoder y punto, vengan de a uno— lo definió en Hamlet, Acto II, Escena 2, cuando el Príncipe de Dinamarca reflexiona ante Guilderstern y Rosenkrantz (no, el de la Corte Suprema no: el menos malo) y se deja maravillar por esa obra exquisita que, al menos en teoría, es cada uno de nosotros: Cuán noble en su razonamiento, cuán infinito en sus facultades, cuán preciso y admirable en su forma y movimiento, en la acción como un ángel, en la aprehensión como un dios... La belleza del mundo. Pero lo esencial está en el cierre de esta valoración: Y aun así me pregunto, ¿qué es esta quintaesencia del polvo? Porque eso somos, eso es lo que no debemos olvidar: que somos polvo, nomás. Que hoy estamos y mañana no, que ahora arañamos el éxito y mañana puf, nos desvanecemos en el aire y ya. Nuestra potencial grandeza depende de que la acometamos aún a sabiendas de que haremos un esfuerzo sobrehumano para terminar muriendo al fin, tan efímeros como el peor de los giles. Porque algunes entendemos que la finitud de la vida no es un defecto, algo que debería ser reparado, sino la condición que nos prepara para aspirar a cierta gloria.

Esa es la diferencia entre nosotros y los hombres blancos horribles a quienes algún día dejaremos atrás, como etapa evolutiva a ser superada — un tramo del cohete del que había que desprenderse, en tanto finiquitó su función y constituía lastre. Porque ellos viven como si no fuesen a morir nunca, y atesoran poder y riquezas como si pudiesen llevarse todo al otro lado y sin preocuparse por el legado de mierda que quedará en su lugar una vez que no estén, desde que son incapaces de considerar a nadie más que no sean ellos mismos y en el mejor de los casos sus franquicias familiares. Por eso no pueden encarnar nunca la belleza del mundo sino su perfecto opuesto: the horror, the horror. Pero el resto de la humanidad —nosotros el pueblo, el 99%— es consciente de que la vida individual dura nada pero lo que hacemos o no hacemos pervive, queda, deja marca, ara el terreno, abre camino. Por eso dedicamos el tiempo de que disponemos a una tarea cuyos frutos no veremos y desde la consciencia de que nada nos llevaremos al otro lado, porque ahí —¡precisamente!— está la gracia: nosotres somos efímeres, pero nuestras obras no. Cada gesto desinteresado que nos permitimos representa una oportunidad más para la especie, la clase de acción que nos convierte en la belleza del mundo. (Y no hace falta ser artista: cuando ayudamos a nuestres niñes a desarrollar sensibilidad —cuando ayudamos a cualquiera a sensibilizarse ante un hecho— también creamos belleza.)

Qué boludo yo, que he respondido mil veces a la misma pregunta de modo equivocado. La próxima vez que mis críos me digan: ¿Cuál es tu superhéroe favorito?, responderé saliéndome del estricto marco del género que tanto nos gusta y diré — William Shakespeare. Cinco siglos destilando belleza en el cuore del mundo, ayudándolo a sensibilizarse, a entender más, a meterle más vida a la vida. Eso sí que es un superpoder.

Como diría alguien que conozco: chapeau!

¡Por el Poder de Tribunales!

Yo siempre creí que mi imaginación era un superpoder. En serio, piénsenlo: la capacidad de ver lo que no está, de crear lo que aún no ha sido creado, de considerar variables por improbables que parezcan. Pero con el tiempo entendí que la imaginación es un subproducto de la empatía. Uno imagina porque puede y quiere ponerse en el lugar de otro, sea lo que sea (otro género, otra raza, otra edad — ¡otra especie!), y también trasladarse a otro tiempo y otro lugar y ver, pensar, sentir desde ese allí virtual. Uno imagina porque ese ejercicio hipotético, esa capacidad proteica, le permite expandir su capacidad de comprensión; aunque parezca paradójico, uno es más uno, uno es mejor uno, cuanto más otros haya "sido". Por eso digo, desconfíen de los artistas cuyas proyecciones ficcionales son siempre iguales a sí mismos, cuyos personajes son mínimas variantes de sus personas reales que nunca salen de su zona de confort: esa gente no imagina, produce metástasis de su yo.

La culpa de esta perorata la tiene un tweet que escribió alguien que también tiene superpoderes. Creo que terminó borrándolo, porque me guardé el link pero ahora me tira que no existe; pero lo que dijo no se borró en mí. Trataré de glosarlo torpemente. Era una reflexión a partir de la muerte por hambre del sexto —de que tengamos noción, seguramente son más— niño salteño por desnutrición. Lo que planteaba era más o menos así: ¿cómo es posible que no hayamos parado el país, como es posible que no se haya detenido todo, llamado a un alto, inmovilizado, ante un escándalo intolerable — la muerte de hambre de otro niño más en el "granero del mundo"? Y sugería, claro, que la aparente indiferencia tenía que ver con el hecho de que ciertas vidas parecen valer más que otras. Al indiecito wichí casi no se lo considera humano. (Esto no es una hipérbole. González Fraga —ese hombre blanco tan horrible— dijo hace un par de años que los hijos no deseados de las chicas pobres eran prácticamente "animalitos salvajes". Bolsonaro acaba de decir, tratando de mostrar su faceta "progre", que los indígenas de Brasil se parecen cada vez más a los humanos.) En paralelo, ciertos medios informaron en páginas glamorosas que el gobernador que estuvo a cargo de Salta durante los últimos años se iba a España con su familia —blanca, hermosa y pura, diría Pamela David—, con un conchabo para dar clases en la Universidad de Salamanca. Ese hombre blanco horrible tendrá muchos títulos, pero en términos humanos no está en condiciones de enseñar nada — al contrario, debe aprenderlo todo. El lugar que hoy lo reclama es el corazón de Salta, donde tendría que estar trabajando con las manos, día y noche, para impedir que otras familias sufran nuevos desgarros. Porque esos muertitos son sus muertitos.

Uno dice superpoderes y piensa en héroes, pero los villanos también los tienen. El superpoder de los villanos argentinos de hoy es la impunidad. Mañana lunes es el primer día hábil del nuevo año judicial, y yo quiero creer que en el país todo los hombres y mujeres que forman parte de ese Poder —porque así se lo llama, para que no haya lugar a dudas: Poder Judicial— están preparando los documentos necesarios para denunciar los hechos criminales que durante los últimos años perpetraron ciertos figurones de nuestro país. Por supuesto, no estoy alentando una persecución ni un lawfare de otro signo político: como repite Grace Peñafort —Miss Empatía, en mi mundo— se trata de que les acusades tengan todas las garantías que la ley les reconoce, y ni una menos. Pero que el deseo de no ser sospechados de perseguir políticamente no nos haga perder esta oportunidad histórica.

Cualquier persona de bien, del signo ideológico que sea, entiende que una de las razones por las cuales este país alcanzó cierto grado de desarrollo democrático real fue porque se negó a dejar impunes los crímenes de la dictadura. Eso es lo que, sin dudas, diferencia cualitativamente nuestro proceso histórico de aquellos de —por ejemplo— España y Chile. Hoy en día, a medida que se apilan cada vez más evidencias respecto de un plan criminal que despojó a millones de algunos de sus derechos más elementales (salud, educación, libertad de expresión), queda cada vez más claro que nuestra potencial recuperación como país será inversamente proporcional al proceso de Justicia que el pueblo reclama: a mayor impunidad, menos democracia. (Y créanme, fiscales y jueces, que el pueblo reclama no es una expresión de deseo. El animus de pila de gente no está nada iocandi: son multitud aquellos que contemplan el daño hecho a sus vidas durante estos años mientras ven a los responsables vacacionar con lujos, y se vuelven locos. El suyo es más bien animus bramandi: están que braman.)

En el fondo, todos los ciudadanos de un país democrático tenemos superpoderes. Es una lástima que no sean como los del Profesor X de los X Men, que influye en otras mentes con su pensamiento. Eso facilitaría hacer lo que hay que hacer mientras seguimos haciendo lo imprescindible, que es laburar y cuidar de nuestros afectos. Pero no es el caso, nuestro poder no es telepático sino físico: y sólo actúa cuando nos articulamos unes con otres y reclamamos nuestros derechos en las calles. Como ocurrió con el intento de la Corte de imponer el 2x1 y beneficiar a los genocidas: ahí nos potenciamos entre todos y nuestra fuerza conjunta devino más que la suma de las partes. Algo parecido debería ocurrir ahora, para que el remolón Poder Judicial entienda que, como ocurre desde que cayó la dictadura cívico-eclesiástico-militar, nuestro pueblo no tolera la impunidad de aquellos que usaron la función pública para perjudicar criminalmente a la ciudadanía.

Técnicamente eso es delito. Y prácticamente, también.

En los Estados Unidos tendrán a la Marvel y a DC Comics pero nosotros, acá en el sur, tenemos no Cuatro, sino Cuarenta Millones de Fantásticos.

Y como He-Man, necesitamos decirlo a diario para convencernos.

Ya tenemos el poder.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí