Más corazón que odio

Una película que cumple 60 años nos da la clave política que la realidad argentina reclama a gritos

John Ford es el papá del cine de los Estados Unidos, lo cual —guste o no— equivale a decir que es tutor de las cinematografías de todas partes. (Adolfo Aristarain, por ejemplo, no sería el Aristarain que conocemos, de no ser por su influencia.) Habrá académicos que reclamen esa paternidad para Cecil B. DeMille, autor de pelotazos como las dos versiones de Los diez mandamientos y la primera Rey de reyes. Pero una cosa es espectacularidad y éxito de taquilla —la marca de DeMille, que por extensión se convirtió en la marca de Hollywood— y otra muy distinta es la contribución de Ford. Que también fue exitoso, pero además desarrolló la gramática narrativa de modo que convirtió su cine en el ADN de casi toda ficción que vemos. Orson Welles, que venía del teatro y de la radio, confesó que antes de encarar la filmación de El ciudadano se encerró a ver La diligencia (1939) cuarenta veces, y que así aprendió a hacer cine. Cuando le preguntaron a qué cineastas admiraba, fue muy preciso: "Prefiero a los viejos maestros. Con lo cual quiero decir: John Ford, John Ford y John Ford". Puede que ustedes no hayan visto ninguna de sus películas, pero sepan que nenes como Bergman, Kurosawa, Fellini, David Lean, Hitchcock, Kubrick, Scorsese y Spielberg lo reconocieron como un maestro. Y eso hace de Ford un indiscutible.

Hijo de padres irlandeses, Ford nació en Maine, Estados Unidos, el primer día de febrero de 1894. Su nombre original era John Martin Feeney, Jack para los amigos. Pero terminó adoptando el apellido que su hermano mayor, Francis, que ya era actor y director, había elegido como alias artístico: Ford, como la popular marca de automóviles. Pronto Jack superó a Francis y se convirtió en un director celebrado, primero de películas mudas y después, a partir de 1928, de sonoras. (En mi novela El rey de los espinos, uno de mis protagonistas es atacado por un vampiro en el año '29, dentro de un cine de Los Angeles, mientras mira una de las primeras películas sonoras de Jack Ford: The Black Watch.) Durante la Segunda Guerra encabezó equipos de rodaje documental. Filmó la batalla de Midway, en la que resultó herido. Estuvo en la playa de Omaha el mismísimo Día D. Se mandó hasta el frente en muchas oportunidades y volvió a ser herido. En los archivos militares donde ensalzan su valor se subraya que, a pesar de sus lesiones, no apagó la cámara y siguió filmando.

De chico había jugado al fútbol americano, ganándose el apodo de Bull —Toro—, por la forma en que agachaba la cabeza y cargaba hacia adelante. Todo el mundo dice que era un tipo bravo, abrasivo, que no cejaba hasta conseguir su objetivo. (En una de sus películas, forzó a Edmond O'Brian a hacer 42 tomas de la misma escena, hasta que el actor se resignó a obedecerlo.) Era "el único hombre que podía hacer llorar a John Wayne", como lo definió otro actor. Ford intimidaba, por su actitud y aspecto —su pipa constante y el parche sobre el ojo izquierdo ayudaban—, por su tamaño —más de 1,80— y también porque no se comía ninguna. Cuando consideró que Henry Fonda se merecía un castañazo, le dio uno que mandó al actor al otro extremo de la habitación. (Y eso que Ford tenía ya 60 años...) Era un tipo de decir lo que pensaba, a pesar de los riesgos que su sinceridad pudiese entrañar. Durante la caza de brujas que lanzó el macartismo, defendió al vilipendiado Joseph Mankiewicz, diciendo que rechazaba la difusión de datos personales de cualquier artista, porque no le interesaba "si era comunista o apaleaba a su perro"; y encaró a Cecil B. DeMille, que había propuesto que cada director firmase un juramento de lealtad a los Estados Unidos, y le chantó en la jeta: "Lo admiro, pero usted me cae mal y no me gusta lo que defiende".

Hay quienes sostienen que ese exterior era una armadura, que Ford habría forjado para relacionarse con el mundo y disimular que por dentro era un softy — un sentimental. Sus protagonistas tienden a ser así, tipazos ariscos y parcos dentro de los cuales late un gran corazón. Tal vez por eso prefería a actores como Victor McLaglen, Victor Mature y John Wayne. (Este último le debía su carrera y su consagración como estrella.) Cuentan que, durante los años de la Gran Depresión, cuando Ford ya era un director exitoso, se le acercó un viejo actor desocupado que le pidió 200 dólares para operar a su esposa. Lejos de conmoverse por los infortunios que le contaba, Ford enfureció, derribó al viejo de un empujón, le cuestionó que lo hubiese abordado de ese modo y se fue de manera destemplada. Pero antes de que saliese del edificio, el actor fue interceptado por un socio de Ford que le dio un cheque por 1.000 dólares y lo envió a casa en el auto del director, conducido por su chofer personal. Poco después de operada la mujer, Ford compró una casa nueva para el matrimonio y lo proveyó de una pensión vitalicia. Enterado de la historia, su hermano mayor Francis dijo lo siguiente: "Si el viejo actor hubiese seguido hablando, la gente habría advertido que John es un tierno. No hubiese sido capaz de escuchar la historia entera sin quebrarse. Toda esa leyenda de dureza que construyó en torno suyo no es sino un mecanismo de auto-protección".

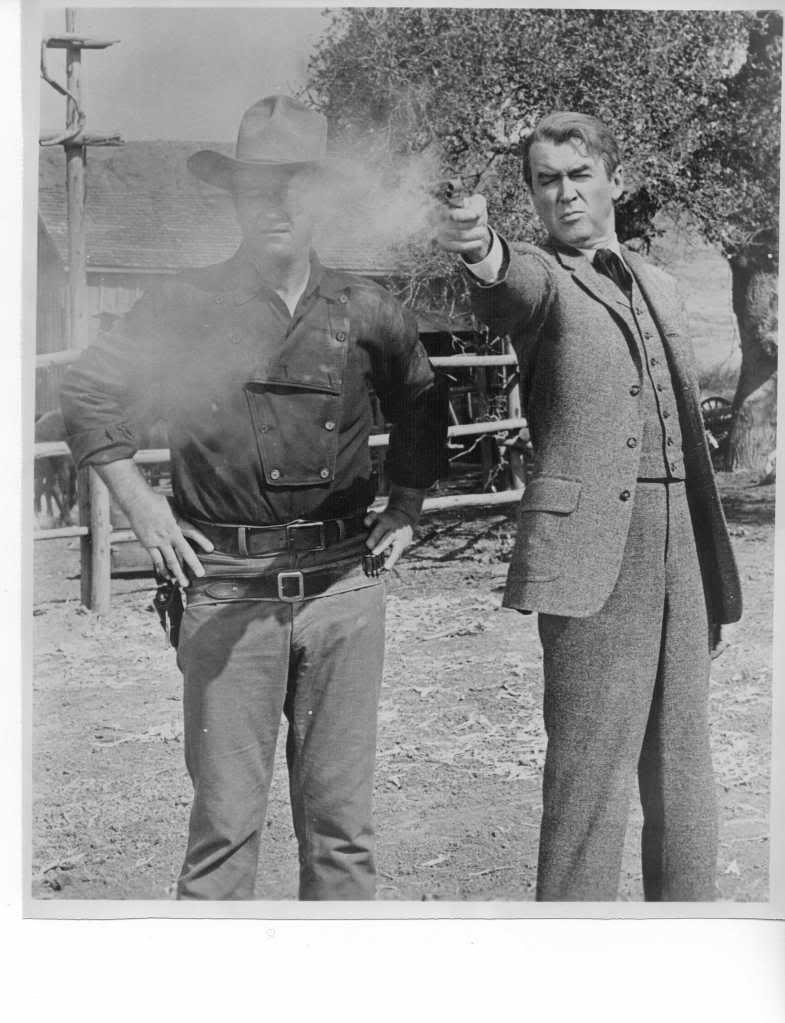

Dirigió películas variadísimas, como El informante (1935), Viñas de ira (1940), Cuán verde era mi valle (1941) y The Quiet Man (1952), pero para todo el mundo Ford era —sigue siendo— sinónimo de películas de cowboys. Nunca renegó de esa asociación. En esa reunión durante la cual defendió a Mankiewicz y echó Flit a DeMille, se presentó así: "Mi nombre es John Ford. Yo hago westerns". Y vaya si hizo westerns inolvidables: desde La diligencia, pasando por Pasión de los fuertes (My Darling Clementine, 1946), Río Grande (1950) y Más corazón que odio (The Searchers, 1956). También es un western la última de sus grandes películas, que el 22 de abril cumplió 60 años: The Man Who Shot Liberty Valance.

Según algunos críticos, este film —que literalmente significa El hombre que mató a Liberty Valance aunque acá le pusieron, allá lejos y hace tiempo, Un tiro en la noche— sería el primero del subgénero que se llama western crepuscular. ¿Y qué cazzo es un western crepuscular? Una película de cowboys que habla de los tiempos en que el Far West dejó de ser lo que era —un lugar donde primaba la ley del más fuerte— para aceptar la primacía de las instituciones y subordinarse a las autoridades del Estado. Westerns crepusculares serían, por ejemplo, Los imperdonables, de Clint Eastwood, y la serie Deadwood de HBO. Liberty Valance habla de ese tiempo bisagra en la historia de los Estados Unidos, durante el cual todo cambió. Y por eso, aunque superficialmente parezca un film del año de Ñaupa —en blanco y negro, a pesar de que ya había cine en color desde comienzos de los '50 —, se deja ver como si hablara de hoy. Porque nuestro presente también es un tiempo sacudido por movimientos sísmicos, esas incertidumbres sobre el porvenir que nos desvelan noche a noche.

Si me tienen paciencia, les cuento.

Para que haya libertad, tiene que haber balance

Liberty Valance es la historia de un joven abogado llamado Ransom Stoddard (James Stewart), que se dirige a un pueblo del Oeste llamado Shinbone con la intención de labrarse un futuro. Poco antes de llegar, la diligencia que lo transporta es asaltada por la banda que lidera el matón local, Liberty Valance (un Lee Marvin deliciosamente patotero). Stoddard da un paso al frente para defender a una pasajera y Valance le propina una golpiza con su látigo, que lo deja al borde de la muerte. Así, moribundo y abandonado, lo encuentra un modesto ranchero local, Tom Doniphon (John Wayne). Doniphon lo traslada al pueblo y lo deja al cuidado de gente de su confianza: la familia de inmigrantes que está a cargo del comedero local: Nora y Peter Ericsson, suecos de nacimiento. Pero quien vela por él de manera constante es otra joven, la camarera Hallie (Vera Miles), a quien Doniphon corteja desde hace tiempo con la idea de proponerle casamiento.

Stoddard se restablece, sin cejar en su deseo de abrir el primer estudio legal del pueblo. Durante ese tiempo Doniphon lo marca de cerca, celándolo como potencial competidor en materia de los afectos de Hallie. Porque le resulta evidente que Stoddard puede hacer por ella cosas que no están a su alcance. Por ejemplo: tan pronto advirtió que Hallie no sabía leer ni escribir, el abogado montó una escuelita y se mandó a educar a los analfabetos de Shinbone, tanto grandes como chicos.

Pero mientras Liberty Valance tenga poder en el pueblo, el imperio de la ley será una utopía. Lo cual genera un nuevo tironeo entre Doniphon y Stoddard, porque uno sostiene que a Valance hay que enfrentarlo en su terreno, o sea mediante la fuerza, mientras que el abogado cree en la persuasión y en los códigos que estudió durante años, quemando pestañas. Hasta que el peso de la realidad hace que Stoddard admita que en Shinbone no hay ley que valga. "Cuando la fuerza bruta amenaza —reflexiona con amargura—, hablar no sirve de nada".

Por eso empieza a practicar tiro con un revólver que le presta Peabody, el editor del diario local (soberbio Edmond O'Brien), arma que —lamentablemente— parece de juguete. Poco después Doniphon conduce a Stoddard a su rancho, donde reclama a Hallie como propiedad suya. Aun así teme por el futuro de Stoddard a manos de Valance y por eso le aconseja cómo disparar. Sin embargo, no puede resistirse a la tentación de aprovechar la oportunidad y divertirse a costa del leguleyo. Razón por la cual Stoddard lo sienta de culo de una piña. (¡Al mejor estilo John Ford!) Aun así, cuando llega la hora de elegir delegados para participar en la convención que decidirá si elevar o no el territorio a la categoría de Estado, Stoddard nomina a Doniphon, porque lo cree el único en condiciones de oponerse a Valance. Pero Doniphon rechaza la nominación y los varones del pueblo consagran al abogado por mayoría, dándole la espalda a Valance, que acababa de auto-nominarse para el puesto. (Y a quien tampoco le tembló el pulso, digámoslo, a la hora de auto-votarse.) Entonces la confrontación con Valance se precipita, mucho antes de que Stoddard esté en condiciones de usar su revólver sin riesgo de volarse un pie.

Esto que les cuento es una película que pronto soplará 60 velitas, filmada en blanco y negro, en interiores dignos del Canal 9 de Romay. Pero tan pronto uno deja de lado los elementos que hacen ruido —como que James Stewart interprete a un joven, cuando a esa altura tenía 54 años—, lo que se narra genera ecos que resuenan en el techo abovedado de nuestro presente. Algunos son livianos, si se quiere; simples ironías. Como que el matón se llame Liberty, o sea Libertad, cosa que suena contradictoria, hasta que uno recuerda que los políticos neo-fascistas de hoy se llaman a sí mismos libertarios.

Pero otros ecos son más profundos. Porque formalmente pasó siglo y pico desde la fecha calendaria de la que el film habla. Pero tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, las cosas no cambiaron tanto como querríamos creer. Hoy en día, del norte al sur de la América toda, millones de personas —entre las que nos contamos, por supuesto— se ven marcadas cotidianamente por el desigual enfrentamiento entre los poderosos que disponen de fuerza bruta y un rosario de instituciones debilitadas, que no consiguen dar vida a leyes que quedan confinadas al papel — letra muerta.

Particularmente acá, en Argentina, cada día es una remake del dispar duelo entre Liberty Valance y el democrático Ranse Stoddard.

A qué precio, la gloria

Por detrás del esquema maniqueo que asociamos a los westerns, en Liberty Valance hay trama política. Porque Valance no es un matón independiente, no señor. Cuando asalta caminos lo hace en clave cuentapropista, pero formalmente es un patotero a las órdenes de los terratenientes del lugar. (Que hoy podríamos asociar a nuestros terratenientes, pero también al empresariado que hace y deshace a su antojo, sin encontrar resistencia, en la vida política de la Argentina.) Por eso se presenta Valance a la elección de delegados, donde se auto-postula y encima se auto-vota: porque sus patrones lo enviaron a imponerse, con la intención de que, una vez en la convención grande, opere contra la consagración del territorio como Estado. ¿Y por qué? Porque asumirse como Estado implicaría aceptar autoridades electas por voto directo, Justicia centralizada y sometimiento a la ley. Y a los magnates no les convienen esas reglas, porque limitarían su poder en la práctica.

A pesar de ser un simple cowboy, Doniphon percibe que, en la lucha política que está ad portas, Stoddard será más útil que él. Por esa entre otras razones declina la nominación popular y propone en cambio al abogado, que además de entender de leyes "sabe cómo dar una buena piña", según admite públicamente. Pero claro: que el tiempo esté cambiando no significa que ya haya completado su metamorfosis. El poder de los magnates y de los matones a su servicio sigue siendo real, incontrastable. Y por eso, cuando Valance pierde la votación y desafía a Stoddard a un duelo, queda más que claro que ese enfrentamiento opone a adversarios muy desiguales. Para decirlo en términos que hoy serían familiares: a Stoddard no le da la correlación de fuerzas. Y el comienzo del tiroteo lo certifica. Valance hiere a Stoddard es el brazo que usa para disparar, lo intimida con balazos que le pican cerca y se dispone —así lo anuncia— a cerrar la cosa metiéndole un balazo en la frente.

Necesito contar lo que ocurre entonces, aunque les enchastre el final. (Tratándose de un clásico de hace 60 años, esto no califica como spoiler. Y además la película se llama El hombre que mató a Liberty Valance. Que el matón termina muerto no es noticia, el título lo revela desde el arranque. Y del mismo modo sabemos que Stoddard no muere, porque el film es un gran flashback que se detona desde un presente en que el viejo abogado ya ha sido gobernador del Estado y varias veces senador.) Pero contar el desenlace en este contexto se me hace imprescindible, porque no se trata de un final anecdótico, en el que simplemente el bueno se impone al malo, sino una conclusión esencial al planteo político que Ford desarrolla.

En el último segundo Stoddard dispara con su mano inhábil —la izquierda— y de puro culo acaba con Valance. El pueblo celebra, los magnates pierden a su alfil, Stoddard va a la convención y el resto es historia: se consagra al territorio como Estado, Stoddard deviene senador, gobernador, su ruta. Pero esto no es todo lo que pasó, o mejor: no es exactamente lo que pasó.

Sobre el final del film, el viejo Stoddard le revela a los actuales editores del diario de Shinbone la verdad. Quien mató a Valance fue Doniphon, disparando desde las sombras —o sea, sin que nadie lo viese— una fracción de segundo antes de que el matón acabase con él. Es entonces que el editor pronuncia la frase con que la película contribuyó a la cultura popular. (Tanto como el hecho de que Doniphon le diga a Stoddard pilgrim, o sea peregrino, de manera constante. De allí en más, todo imitador de John Wayne trató a su interlocutor como pilgrim.) Para sorpresa de Stoddard, el editor se niega a publicar la verdad que acaba de revelarle. ¿Y cómo justifica esa negativa? Diciendo: "Cuando la leyenda se convierte en un hecho, hay que publicar la leyenda".

Es la misma razón por la cual Doniphon ocultó su intervención en el desenlace del duelo. En el inicio, lo suyo fue un acto de generosidad. De permitir que Valance acabase con el abogado, Doniphon hubiese conservado a Hallie. Pero eligió no consentir esa injusticia, al precio de su propio renunciamiento. Y acto seguido calló su condición de matador de Valance, sabiendo que la difusión del acto sería un espaldarazo para la carrera de Stoddard — quien de allí en adelante, para todo el mundo, fue el hombre que mató a Liberty Valance. De ese modo, Doniphon puso al abogado en condiciones inmejorables de ofrecer a Hallie todo lo que él no podía. La leyenda del paladín de la democracia y las leyes imponiéndose al bravucón en sus propios términos era más conveniente para todo el mundo —para Hallie, para Stoddard, para el pueblo de Shinbone, para el futuro Estado— que los hechos desnudos. Por eso Doniphon dio un paso al costado, a pesar de que el crédito de la victoria era suyo: porque entendió que era lo que convenía al bien común.

Imagino que en este instante la cabeza de ustedes chisporrotea a todo trapo, disparando asociaciones. Es lo que me pasó a mí, al menos, cuando volví a ver Liberty Valance en el marco de estos días. Uno empieza a pensar: quién equivale al matón en nuestra actualidad —hay demasiados candidatos, aunque tres sobresalen—, quién sería Stoddard, quién sería Doniphon. Es tentador, lo sé. Pero recomiendo trascender el juego de espejos. Porque el editor del diario de Shinbone habrá renunciado a contar la verdad, pero por algo John Ford decidió revelarla de todos modos. Y es una verdad sobre la que vale la pena detenerse, porque aunque tiene por escenario el siglo XIX dice mucho sobre la situación que atravesamos.

Los que hoy formamos parte de las mayorías populares estamos en condiciones similares a las de Stoddard. Porque reclamamos la vigencia de leyes que nadie cumple (¡empezando por los jueces!) y pedimos ayuda a instituciones que no funcionan, mientras, con el brazo bueno herido, estamos a merced de los matones que sirven a los poderosos de turno.

Cómo se ganó el Oeste

Esta semana me sorprendió un artículo que la senadora por el partido Demócrata Elizabeth Warren publicó en el New York Times. No me sorprendieron sus ideas: Warren forma parte de lo que allá llaman el ala progresiva —acá diríamos de izquierda— de la organización política que ganó en las últimas elecciones, con el chirle Biden a la cabeza. Lo que me sorprendió fue el nivel de paralelismo, de equivalencias, entre la situación que describe como propia de los Estados Unidos y la nuestra.

"Somos el partido de los trabajadores", escribió Warren. "Nosotros ganamos elecciones cada vez que se percibe que entendemos las dolorosas realidades económicas que padecen las familias y persuadimos a los votantes de que cambiaremos las cosas de verdad. ...Deberíamos usar cada uno de los días que restan de acá a las elecciones para mejorar significativamente la situación de la clase trabajadora......Si fallamos en este cometido, nos encaminamos hacia una enorme derrota. El tiempo se acaba. Necesitamos... hacer que las grandes corporaciones paguen su parte para permitir inversiones vitales y... bajar los costos para las familias... En el corto plazo, esto significa frenar a las compañías que aumentan sus precios para maximizar sus ganancias... Los votantes no se tragan la explicación de que esos aumentos sólo reflejan los costos... Las grandes corporaciones aumentan los precios porque pueden, y nada más".

"Sólo aquí —prosigue—, donde las grandes compañías invierten billones en ahogar la realidad, ideas como estas (de justicia social) suenan polémicas. En el resto del país, estas ideas son populares. Como muchos compatriotas, me siento frustrada por nuestro fracaso a la hora de hacer las grandes cosas que hay que hacer — cosas que a la vez se necesitan urgentemente y son esperadas por toda la población... No podemos inclinarnos ante la sabiduría de asesores que están fuera de contacto con la realidad y sólo recomiendan pregonar nuestros logros. Lo que necesitamos es cumplir con las promesas por las que nos eligieron — o, de otro modo, no seremos mayoría durante mucho tiempo más".

Imagino que habrán vuelto a caer en frenesí, conectando las cosas que Warren denuncia con aquellas que padecemos. Es que tanto allí como en la Argentina, más allá de las obvias como abismales diferencias entre ambos países, estamos enfrentados a situaciones parangonables. Como si todos estuviésemos metidos dentro de la batidora de un western crepuscular. No exactamente como en el siglo XIX, claro, porque los Stoddard de entonces se impusieron políticamente y algo cambió para mejor: se instituyó el sistema democrático, existe Justicia centralizada y todos —absolutamente todos— estamos sometidos a las mismas leyes. Pero los poderosos de este mundo no dieron por perdida la guerra. (Como dice el Indio en Luzbelito: "Los hijos de puta no descansan nunca".) Una vez asumida esa derrota, se aseguraron la victoria en la siguiente batalla. Y es ahí donde estamos hoy: en un mundo donde los poderosos le encontraron la vuelta a las elecciones, y aprendieron a garantizar el triunfo de sus candidatos; donde tienen dominada a la Justicia —comprada y/o seducida, bah— y por eso se los exime de cumplir con las leyes que sólo se aplican a los pobres.

Cambió el escenario de fondo, cambiaron las pilchas, pero el trance es el mismo. Los poderosos volvieron a ponernos donde querían: a la intemperie, malheridos por la realidad, sin los recursos indicados para hacerle frente al poder y sin nadie que haga valer la ley. (En Liberty Valance, la única autoridad formal, o sea el sheriff Appleyard —interpretado por Andy Devine—, es un cagón. Querible, sí, pero un cagón.) ¿Estaremos a tiempo aún de aprender a defendernos, a diferencia de lo que le pasó a Stoddard, o sólo resta encomendarnos a la intercesión prodigiosa de algún —o alguna, o algunos— Tom Doniphon?

Dicho sea de paso: cuánto necesitamos de películas y series argentinas de gran aliento comercial y llegada masiva, que ayuden al pueblo a metabolizar las cosas que le pasan y sufre, del mismo modo en que un western de John Ford nos ayuda a hacerlo hoy, a estos pocos privilegiados que somos. Porque ya no contamos con Leonardo Favio, hace demasiado que Aristarain no filma —aunque en esta circunstancia, volver a ver Un lugar en el mundo también sirve— y no percibo recambio, entre las generaciones jóvenes, con vocación de encarar grandes relatos de atractivo popular. (Seguramente los hay y las actuales condiciones los condenan al chiquitaje.) Es ahí donde considero que el Estado debería intervenir, por encima del INCAA, con una política comunicacional clara. Como siempre la tuvo la Casa Blanca en relación a Hollywood, por cierto.

Además de habilitar al INCAA a repartir subsidios —o a no repartirlos, como últimamente—, debería bajar líneas claras en materia de contenidos. Nadie en su sano juicio objeta que se banque el cine independiente y se sostenga a las productoras fogueadas, pero siempre falta una dirección estratégica que responda ya no a la conveniencia de cineastas y productoras, sino al bien común. Alguien objetaría: ¿quién sabe qué cosas reclama ver el pueblo, o qué necesitamos contar para establecer un relato sobre el pasado y pintar un proyecto a futuro que cohesione a las mayorías? Pero eso no significa que no haya que preguntárselo, y además intentarlo. Si el Estado puede y debe intervenir en la economía, apoyando a las industrias que rendirán al país en términos estratégicos, le correspondería hacer lo mismo respecto de la industria audiovisual y su mercado interno. Porque aunque existan muchos que se hacen los giles y pretenden que ya pasamos de página, la última vez que me fijé esto todavía era Argentina, no una sucursal de Netflixlandia.

Lo cual me da pie para volver a John Ford. Que, como todos los grandes, prefería las historias en las que se juegan las cuestiones esenciales de la existencia y, por ende, no pasan de moda. Ford se animó a contar esta historia en particular, que transcurría en un tiempo que también para él era un pasado remoto, porque tenía claro que planteaba dilemas siempre actuales. Por ejemplo: ¿qué hacer ante un poder abusivo, cómo responder? ¿Se lo puede enfrentar tan sólo con principismo, consenso y coso —diría Rinconet—, cuando el poderoso no entiende más razón que la fuerza mediante la cual se ganó su lugar? ¿O llegado el caso, el principista debería articular los principios con la fuerza concreta, material, de que logre disponer —lo que podríamos llamar El Factor Doniphon— y sacarla a jugar a la cancha? Porque si te presentás a la batalla con las leyes, los códigos de procedimiento y tu bonhomía como únicos recursos, los poderosos de este mundo te van a pasar por encima, dejándote chatito chatito — una estampita de San Infructuoso, Martir de la Política Inane.

Medidas como la del bloque frentetodista en el Senado, que al dividirse conservó un representante por la minoría en el Consejo de la Magistratura, revelan comprensión del valor de El Factor Doniphon. En vez de resignarse a la bravuconada que el auto-votante Rosatti, cabeza de la Corte Suprema, llevó adelante para —entre otras razones— demostrar que podía, se contragolpeó fuerte y se le empiojó la posibilidad de abusar de poder sin ataduras. Pero El Factor Doniphon puede tomar otras muchas formas en nuestra realidad política. La del pueblo en la calle, por ejemplo. O la de una consulta popular, aunque sea no vinculante. Imaginen un referéndum que tenga esta por primera pregunta: "¿Deben los jueces pagar impuestos como el resto de la ciudadanía?" A partir de ahí, capaz que la gente vota abrumadoramente en favor de una reforma judicial.

Pero para eso, claro, hay que entender que la pretensión de gobernar para el pueblo sin contar con el pueblo supone un contrasentido. Las buenas intenciones de los Stoddard de este mundo no son suficientes. A las buenas intenciones hay que tener con qué apuntalarlas. Y para eso está el pueblo, ahí. Porque el pueblo también puede ser Tom Doniphon: la fuerza que interviene en el momento justo y pone freno a los bullies, esos bravucones que están acostumbrados a pegar sin recibir más réplica que una queja.

John Ford entendía estos dilemas porque nunca fue un intrigante de oficina o despacho oficial, al contrario: siempre puso el cuerpo. Lo hizo en el campo de juego, en la guerra —donde además de las batallas documentó las condiciones de los campos de concentración nazi— y enfrentándose públicamente al macartismo. De considerarlo necesario, era capaz de intimidar a John Wayne hasta lograr que se comportase como un cachorrito. Si algo comprendía era el valor del uso de la fuerza indicada en la ocasión concreta, porque la democracia —como el fútbol de allá al norte— no es un juego de palabras cruzadas, sino un deporte de contacto. Por eso era capaz de plantear la cuestión (¡una cuestión en la que se nos puede ir la vida!) en los términos dramáticos más simples.

Mientras enseña a escribir a la cumpada de Shinbone, Stoddard les enseña también otro ABC: el de los fundamentos del sistema democrático. Por eso, cuando pide que le refresquen en voz alta lo que estuvieron aprendiendo, la sueca Nora se pone de pie y dice: "Una república es un Estado en el cual el pueblo manda. Eso significa que nosotros mandamos. Y si los mandamases de Washington no hacen lo que queremos... ¡no votamos por ellos nunca más!"

Tan simple como eso. Una república es un Estado en la cual los funcionarios electos demuestran a los big shots locales —a los Liberty Valance, pero ante todo a sus jefes efectivos— que lo que manda es la voluntad popular. De no ocurrir así, lo que tiene lugar es cualquier otra cosa —una impostura, una parodia—, menos una república.

Qué ganas de filmar una película que se llame El gobierno que frenó a Liberty Valance... y que, por supuesto, no sea de ciencia ficción.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí