MÁS ATROZ QUE CIEN FUSILAMIENTOS

Para Rodolfo Walsh, entregar la economía y consentir el hambre es "más atroz que cien fusilamientos"

Cuando suena la palabra clandestino, nuestro cerebro la asocia de inmediato a ciertas actividades. En la Roma imperial, la fe cristiana estaba prohibida y se la profesaba en catacumbas. En nuestro tiempo, la ilegalización de las drogas convierte a cada consumidor en un forajido, un fuera de la ley. Como ocurre con aquellos que desarrollan ciertos juegos por dinero. O con la actividad política en tiempos dictatoriales. (En esto tenemos sobrada experiencia. Durante la última dictadura, pasar a la clandestinidad suponía un rito de transición, una elevación de la apuesta: dejabas de ser quien eras para convertirte en otro, tu yo revolucionario.)

Pero hay actividades que no asociamos nunca con la clandestinidad. Sin ir más lejos, el cine. ¿Qué vendría a ser un cine clandestino? Porque lo clandestino sería algo "secreto, oculto —según el mataburros de la RAE—, especialmente hecho o dicho secretamente por temor a la ley o para eludirla". Y el cine es legal: pura luz, algo concebido no para ser guardado sino para difundirse, para alcanzar a muchos.

Sin embargo vivimos en Argentina, el país donde nada es imposible. Por eso contamos con una tradición en materia de cine clandestino, hecho —y difundido— a escondidas del poder de turno.

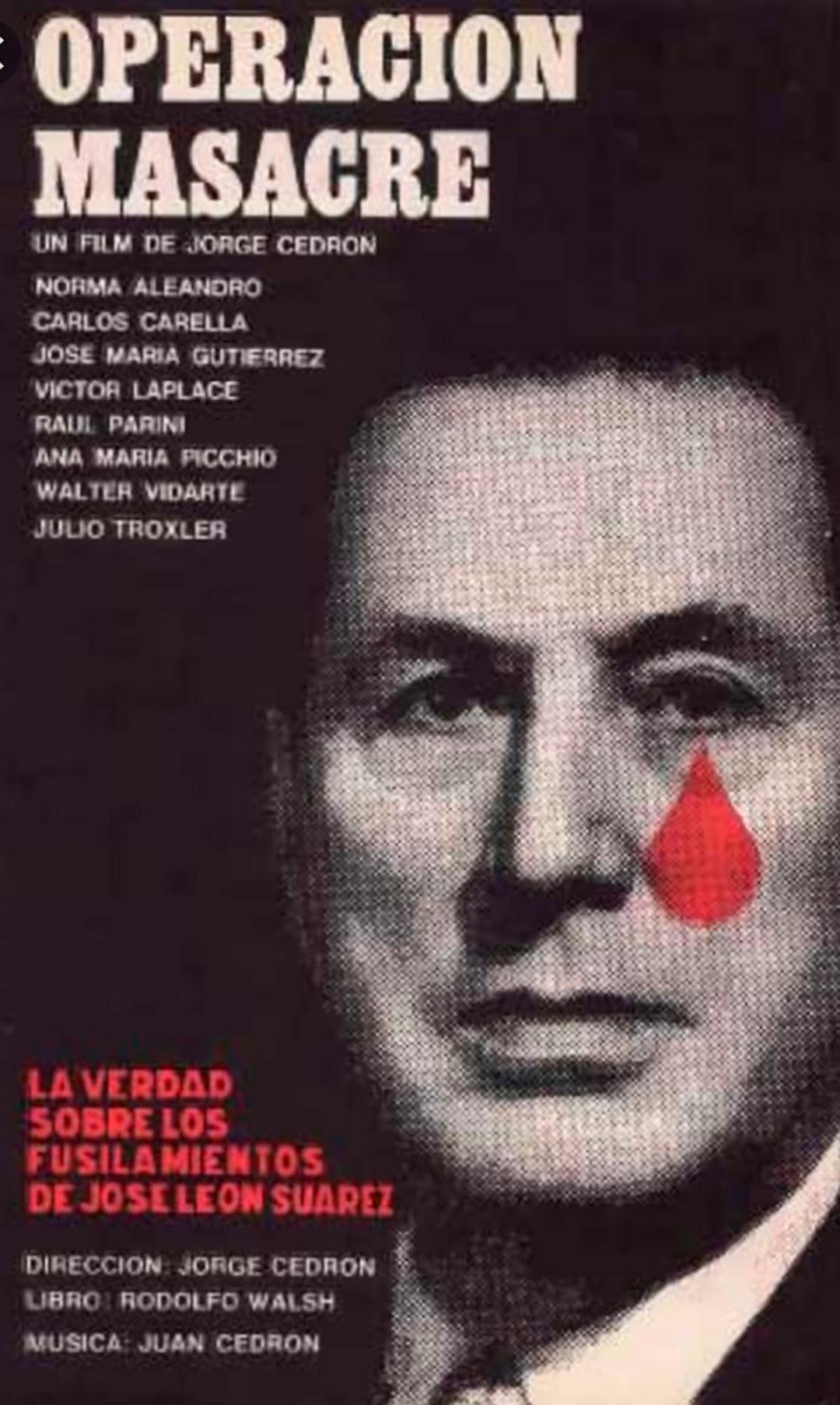

El viernes 25, durante un homenaje a Rodolfo Walsh realizado en la Universidad de La Plata, Liliana Mazure me regaló un ejemplar de la restauración de Operación Masacre. No hablo del libro sino del film de Jorge Cedrón, con guión del mismo Walsh. Yo había visto la película hace tiempo, la última vez a través de YouTube. Pero nunca con esta claridad de imagen y sonido. El rescate fue posible gracias a la paciente y amorosa tarea de Lucía Cedrón, hija de Jorge y de Marta Montero, que rastreó las latas de película que el director envió a puntos distantes del planeta —de Cuba a París— durante los '70, para protegerlas de la devastación censora. La restauración se realizó gracias a la voluntad política del gobierno de CFK y la intervención de infinidad de artistas y técnicos. Algunos —como el director de fotografía Julio Duplaquet— que habían participado de la aventura original, y otros que sumaron su sapiencia digital.

Ustedes saben qué es Operación Masacre. Por las dudas, ofrezco este refresh. En 1955, la oposición al peronismo se había puesto tan salvaje que le decretó la guerra a su propio pueblo. Y cuando digo "guerra" no estoy exagerando: lanzar 14 toneladas de explosivos sobre el corazón de la capital argentina, matando a más de trescientos civiles —niños incluídos— no es lo que yo llamaría una protesta lícita. (Un hermano mayor de Walsh, Carlos, tenía un cargo importante en la Armada y comandó entre 20 y 30 de los aviones que la Base Espora lanzó contra las fuerzas populares.) Poco después Perón fue derrocado y en su lugar asumió una dictadura que se proclamó "Revolución Libertadora".

El libro de Walsh —que hasta entonces se consideraba un gorila militante— investiga lo ocurrido en junio de 1956, cuando a un alzamiento peronista contra la dictadura de Aramburu y Rojas le sucedieron una serie de ejecuciones que cambiaron para siempre el nombre del régimen: a partir de entonces fue la Revolución Fusiladora. Creyendo que uno de los conspiradores, el general Tanco, estaba oculto en una casa del Conurbano, el jefe de la policía de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez, se llevó de allí a un grupo de hombres que había pasado el tiempo escuchando un match de box. Algunos eran peronistas, y esperaban que la radio lanzase una noticia alentadora. Pero la mayoría estaba perfectamente en babia, disfrutando de una noche de sábado.

Los llevaron a una comisaría y después los arrastraron a un basural de José León Suárez, donde masacraron a unos cuantos mientras otros se les escabullían en la penumbra. Walsh hizo contacto con un sobreviviente, Juan Carlos Livraga. Después descubrió que otros fusilados habían sobrevivido también. Y rastreó las historias de todos, vivos y muertos. Finalmente probó que la Fusiladora no había respetado ni siquiera su propia, dudosa legalidad, y que había detenido a estos pobres tipos antes de que se formalizase la ley marcial. Lo cual desmentía la justificación de los fusilamientos y demostraba que no habían sido un acto legítimo, sino crímenes lisos y llanos.

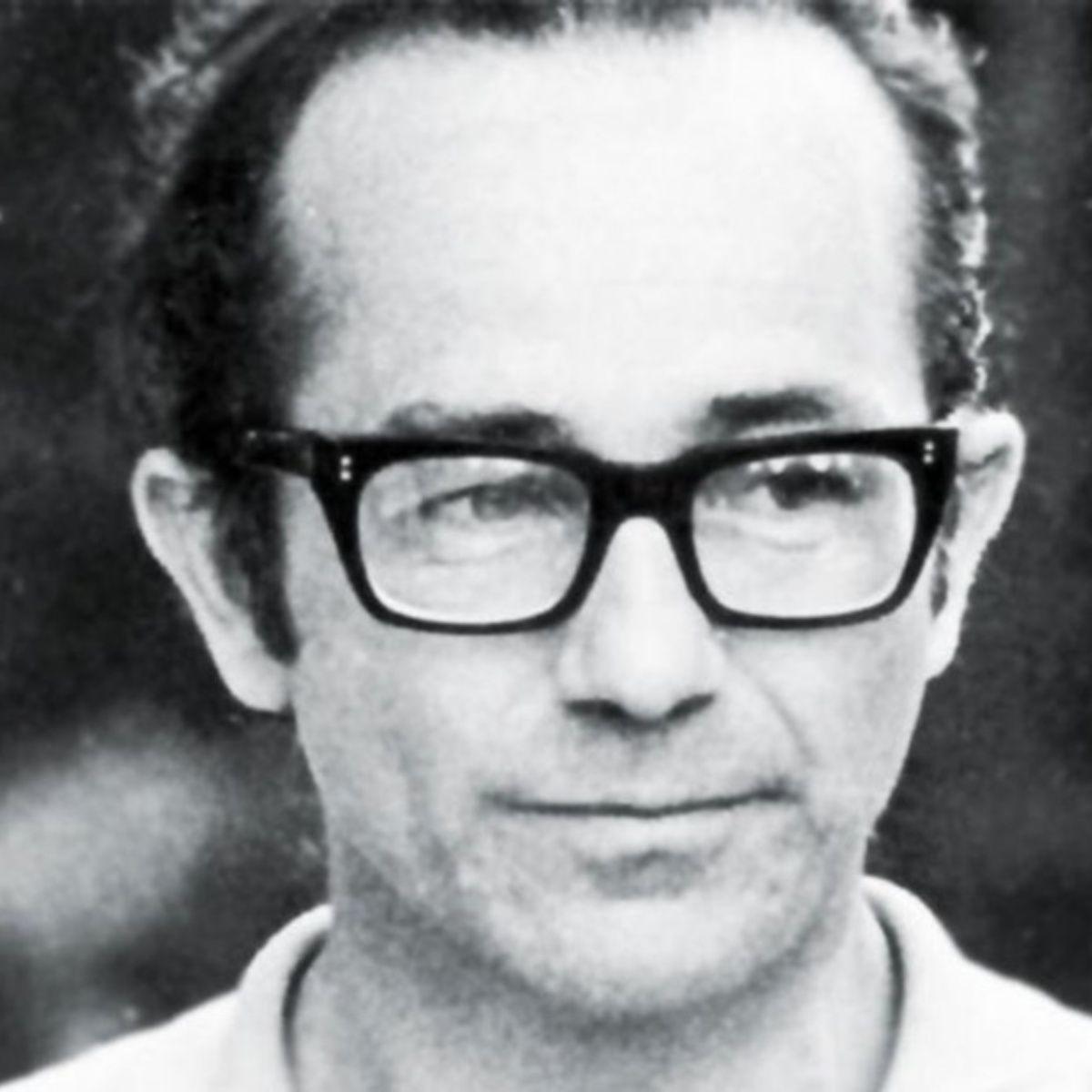

La investigación inquietó tanto a la dictadura que forzó a Walsh mismo a volverse clandestino. Dejó su casa en La Plata, cambió de nombre y de ideas, no salía a la calle si no estaba armado. Paradójicamente, una década más tarde Jorge Cedrón se vio obligado a hacer algo parecido para filmar Operación Masacre. La dictadura era distinta —había otro general fingiendo ser Presidente, estaba Lanusse—, pero la proscripción seguía existiendo. Lo de Walsh fue loable, y sin embargo factible: un hombre se escabulle fácil, es una aguja en el pajar de la gran ciudad. Pero, ¿cómo disimulás a un equipo de filmación, que además de portar cámaras y luces deslumbrantes circula con gente armada, vestida de policía y tirando tiros?

"Esa película fue hecha con un fervor maravilloso", recuerda el montajista Miguel Pérez, parte del relato coral que armó Fernando Martín Peña para el libro que acompaña la edición de las películas de Cedrón, El cine quema. Walsh dice ahí: "Cuando apareció Cedrón, no le creí" su expresa voluntad de filmar Operación Masacre. "Y cuando me pidió que empezara a escribir el guión, tampoco le creí. Y cuando me dijo que el lunes empezaba a filmar, seguía sin creerle. No le creí hasta que la vi hecha".

A Cedrón lo habían seducido la elegancia de la escritura de Walsh y el escenario que conocía bien: Boulogne, Florida y su fauna. Pero recién filmando comprendió un aspecto esencial. (Los artistas —lo dije y lo repetiré cada vez que venga a cuento— tardamos mucho en entender las razones profundas de nuestras pulsiones.) En el libro de Peña, Cedrón dice que ya estaba metido hasta el cuello en el rodaje cuando advirtió que los fusilados eran "los padres de los combatientes que, posteriormente, aseguraron el retorno del pueblo al poder. Ese fusilamiento fue el arranque de la resistencia de la clase trabajadora. Por eso lo llevé al cine".

Y aun así, por aquel entonces Walsh consideraba que "los fusilamientos no fueron lo peor que hizo Aramburu. De un plumazo desnacionalizó todo el ahorro nacional y lo entregó a la banca extranjera. Eso —asevera— fue más atroz que cien fusilamientos".

El bombardeo de Plaza de Mayo, crimen de lesa humanidad que nunca fue juzgado. El derrocamiento de un gobierno democrático, para instaurar una dictadura que se menefregaba en la Constitución. La represión del '56. El escritor / periodista que, para investigar y arribar a una verdad demostrable, debe ponerse fuera de la ley. El cineasta que decide filmar clandestinamente y arriesga su vida y la de sus colegas artistas. El puente de sentido que une a los resistentes de los '50 con los resistentes de los '70. El pueblo perseguido. ("La carne masacrada", lo define Julio Troxler durante la película.) Los crímenes económicos perpetrados contra nosotros, en los '50, en los '70, hoy — más atroces que cien fusilamientos.

Borges no se equivocó, cuando ponderaba la historia grande y destacaba su proclividad a las simetrías. El problema es que, en el caso de Argentina, antes que bellas las simetrías tienden a ser siniestras.

Corazón clandestino

Walsh dice en el libro de Peña que fueron muchos los que mostraron interés en filmar Operación Masacre. "Por ejemplo —señala—, Torre Nilsson. Pero gente que se animara a hacerla, no (hubo mucha). La película es peligrosa porque ejemplifica una política que ha continuado hasta hoy. Los fusilamientos podrían repetirse y casi con los mismos personajes... Yo fui a verlo a Frondizi el día antes de las elecciones, le regalé un ejemplar de mi libro y prometió que se iba a ocupar. Después de electo, el primer decreto que firmó fue un premio a los verdugos. Aramburu fue ascendido a teniente general y Rojas a almirante".

Cedrón se animó a hacer la película porque necesitaba entender qué era el peronismo. Trabajó el guión con Walsh, que le presentó a los sobrevivientes. Uno de ellos, Julio Troxler, aceptó interpretarse a sí mismo y hacerse cargo de la narración en off. (Nunca deja de darme escalofríos, el coraje de Troxler. Porque hay que tenerlo para animarse a repetir la experiencia de frío, noche, desorientación, tiros y gritos agónicos, aunque más no sea como parte de un rodaje. Hay pesadillas a las que nadie querría regresar, ni tocándolas de lejos con un palo.)

El resto del elenco lo conformaron alguno de los actores más notables de la época: Carlos Carella, Norma Aleandro, Walter Vidarte, Víctor Laplace, José María Gutiérrez. Todos eran conscientes de que corrían riesgos. Una cosa había sido La hora de los hornos, el documental de Solanas y Getino que se exhibía a escondidas desde el '68, como instrumento de concientización política, y otra muy distinta filmar al descubierto con actores conocidos. Pero los involucrados sabían que no estaban haciendo una película normal. Estaban produciendo un hecho político. Ninguno cobró un peso, el equipo de Operación Masacre se constituyó como cooperativa de trabajo.

"Los actores son bichos bastante especiales. Como viven del físico...", reflexiona Cedrón en el libro de Peña. "Pero estos se han jugado".

Obtuvieron fusiles prestados. Cedrón se los sacó al general Sánchez de Bustamante, para quien había rodado una película sobre San Martín y quien le demandaba otra, esta vez sobre la Conquista del Desierto. El director le pidió armas para filmar pruebas como inicio de la pre-producción —esa película nunca se hizo— y el general colaboró así, sin imaginárselo, con el rodaje de Operación Masacre.

Habían acordado un protocolo para conducirse en caso de emergencia. Antes de rodar las escenas del basural cavaban un pozo, para tirar allí las armas y los uniformes y cubrirlos de tierra en caso de que alguna autoridad los abordase. La vestimenta policial era reglamentaria, la usaban de noche y la devolvían a un destacamento al amanecer. "Los mismos uniformes que se usaban durante el día para reprimir, de noche servían para hacer una película con valores opuestos", dice Víctor Laplace. El camión que se usaba como carro de asalto transportaba hielo. De noche se lo pintaba de azul y se le dibujaban las letras y cada mañana se lo volvía a lavar.

"Nadie se enteró. Es increíble", reflexiona Walsh. "Hubo que mover a sesenta actores, de la televisión, el teatro y el cine, y nadie se enteró. En la Argentina, el cine que merece llamarse cine es un cine no legal. Nuestros directores famosos están empeñados en hacer pésimos mamotretos históricos, al nivel de tercer grado escolar, con soldaditos y caballos que los militares les prestan". Esto era un segundo palito para Torre Nilsson, pero ante todo una crítica al modo en que el cine argentino se dejaba cooptar por el establishment con tal de filmar. Los tiempos cambiaron, pero la modalidad no. Hoy, los que todavía filman hacen series para plataformas internacionales, muchas de las cuales son una pavada monumental. (¿Suar interpretando a un manager de futbolistas? Ver eso me dejaría el cerebro como la Plaza de Mayo de junio del ´55.) Pero la mayoría no puede filmar nada, porque carece de las vías tradicionales de subvención y apoyo.

"A veces yo lo ponía a dirigir a Troxler, porque él había vivido el fusilamiento", recuerda Cedrón. "A mí no me interesaba que la película fuese buena o mala. Lo que me importaba era que no fuera mentirosa... Fueron tres meses filmando en compañía de un tipo que era mucho más claro que nosotros en ese momento". "Por eso —agrega Laplace— la película tuvo ese nivel de verdad... Eran situaciones atípicas de ser filmadas. No se filmaban esas cosas, no se veían en el cine argentino".

Un día rodaban interiores en Belgrano. La cana vio el generador en la puerta y tocó el timbre. Salió Carella, que era muy conocido, y dijo que estaban filmando un comercial. Se tragaron el anzuelo y no reclamaron pasar. De entrar se habrían topado con civiles disfrazados de canas, porque el interior de Cuba y Mendoza representaba una comisaría. Y ahí se pudría todo, pero eso no ocurrió... por un pelín, nomás.

Durante la post-producción, a Walsh y Cedrón se les ocurrió que darle una entrevista a Eduardo Galeano ayudaría a la difusión internacional del film. La única condición fue que no publicase el material hasta mayo del '73, cuando el suegro de Cedrón —el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Saturnino Montero Ruiz, que estaba al tanto de la película pero formaba parte del gobierno de Lanusse— debía ceder su puesto a las autoridades democráticas. Pero Galeano la publicó en el semanario montevideano Marcha en junio del '72. Algunos de los uniformes de policía usados durante la filmación seguían en el departamento de Cedrón y su compañera Marta, sobre Olleros y Libertador, al que no se animaban a retornar. Tuvo que ir la madre de Marta, con —dice ella en el libro— "dos amigas pitucas", con las que tijeretearon las ropas para volverlas retazos que arrojaron al incinerador. A los botones, que no hubiesen ardido (los botones de los "botones", quiero decir), los metieron en una bolsa, los llevaron hasta la calle Florida y los tiraron a un tacho de basura municipal — de la municipalidad que estaba a cargo de don Saturnino.

Cedrón hizo copias en 16mm que circularon por barrios, villas y fábricas, un circuito de exhibición clandestina parecido al de La hora de los hornos. Recién hubo estreno comercial cuando Cámpora ya había asumido, en septiembre del '73. Al poco tiempo nació Lucía, la hija de Jorge y de Marta, que también dirige cine. La dictadura envió a la familia al exilio, que tuvo un epílogo que, a pesar de haber ocurrido en París, forma parte de las simetrías tremendas a que empuja la historia argentina.

El ex intendente Montero Ruiz fue a Francia a visitar a su hija y a su nieta. El 24 de mayo, después de cenar con Cedrón y familia, fue secuestrado por argentinos en la puerta de la casa donde se hospedaba, sobre el número 32 de la parisina calle Broca. El 31 de mayo, Marta y Jorge fueron convocados —y escoltados— a la Prefectura de la policía, sobre Quai des Orfèvres. Allí los esperaba un comisario de apellido Leclerc y un representante de la embajada argentina. Asustado, Cedrón había llevado consigo un arma blanca en el bolsillo, una navaja de esas que en Francia se llaman laguiole, por la comunidad de Mediodía-Pirenéos donde se las fabricaba originalmente. El trámite y las declaraciones se prolongaron, la policía había separado a Jorge de Marta para encararlos individualmente. Cuando le dijeron a Marta que podía irse, ella preguntó por Jorge. Empezaron a darle largas y se inquietó. Hasta que el comisario Leclerc le dijo: Votre mari a mis fin a ses jours. Su marido ha puesto fin a sus días. Desesperada, Marta no quiso ver el cadáver, de lo cual se arrepintió siempre. La explicación fue que Cedrón mismo se había acuchillado hasta matarse. Lo cual suena raro, porque casi ningún ser humano es capaz de asestarse una segunda puñalada después de experimentar el dolor de la primera. A lo que hay sumar la dificultad de apuñalarse a uno mismo por la espalda. Pero más raro aún, porque Cedrón apareció con la navaja ensangrentada en la mano derecha, cuando era zurdo.

Al día de la fecha, la muerte de Cedrón sigue inexplicada. Como dice un amigo, la policía es igual en todas partes. Y si le sumamos al guiso la activa presencia en París de la gente de Massera y de los disidentes montoneros encabezados por Galimberti —por entonces cuñado de una tal Pato Bullrich—, la cosa cobra otro sabor.

Cedrón apareció muerto en un baño.

#JeSuisElPerroLeproso

Una visión superficial concluiría que Operación Masacre —la película— es sólo un documento de época, que encapsula un tiempo remoto. Y, sí: las ropas y los vehículos remiten a otro siglo, el doblaje sin sonido directo te expulsa del relato y lo que se cuenta parece hablar de eras primitivas que, por fortuna, habrían quedado atrás. Pero esa percepción sería errónea, una ilusión. Lo que Walsh contó en el '57 y lo que Cedrón contó en el '72 no tenía sentido como hecho excepcional, sino como continuidad. Era un episodio más de una agresión que venía del fondo de la historia pero que merecía narrarse en caliente, para que se entendiese la dinámica que condicionaba el juego actual y, sobre todo, para impedir su repetición —su recreación simétrica, ya que no idéntica— en tiempos futuros.

Aunque más no fuese a este respecto, Walsh y Cedrón tuvieron razón. Las fuerzas que bombardearon la Plaza, usurparon el Estado, fusilaron a inocentes y masacraron a la militancia de los '70 son las mismas que hoy moldean nuestra realidad, como si no hubiesen pasado los años. Ahora sus ropas son contemporáneas y el sonido es digital, sus herramientas se aggiornaron y adaptaron sus modales a las convenciones de la época, pero sus objetivos —sus deseos— no envejecieron ni un día.

Una prueba de esa continuidad es el destino de Julio Troxler. Que sobrevivió al fusilamiento en José León Suárez, narró los hechos en La hora de los hornos y se interpretó a sí mismo en Operación Masacre, para terminar secuestrado en el '74 por la Triple A y ametrallado, con las manos atadas a la espalda, en una calle de Barracas. "La lista sigue", decía el comunicado donde la Triple A reivindicaba el crimen. "Murió Troxler —anunciaban— y el próximo, para rimar, será Sandler", en referencia a Héctor Sandler, abogado y político que se había asociado a Oscar Alende en el Partido Intransigente. De subsistir hoy, la Triple A se limitaría a difundir su mensaje por Twitter e Instagram. Y de haber seguido vivo hasta el macrismo, Troxler podría haberse convertido en un preso político. Quizás seguiría preso, como le ocurre a Milagro Sala.

Otra continuidad pasa por la búsqueda de Walsh y de Cedrón —nuevamente, uno en los '50 y otro en los '70—, en tanto intelectuales que sentían la necesidad apremiante de comprender el fenómeno peronista. En el caso de Walsh, que había sido nacionalista, admirador de Borges y estaba orgulloso de su hermano el bombardero, la fuerza que lo derribó del caballo a lo Saulo de Tarso e impulsó a reevaluar su vida fue el encuentro con Livraga, el primero de los fusilados que vivían. Cuando se enteró de su existencia, pensó que podía encarnar una primicia que lo catapultase a las alturas del periodismo nacional. Pero al toparse con él cara a cara, se olvidó de los sueños donde le daban el Pulitzer. Porque lo que tenía adelante no era un entrevistado más sino un pibito roto, menudo, con la jeta deformada por uno de los tiros que le atinaron y aterrorizado por la idea de que la pesadilla recomenzase.

Porque la pesadilla de Livraga ocurrió dos veces. (Como la de José Luis Lovey, sobre quien Cristina echó luz durante el acto por Malvinas: un hijo de desaparecidos que fue enviado a pelear en las islas.) Una, cuando lo levantaron a pesar de que no era peronista, lo llevaron a un basural y chambonearon su ejecución. (Walsh debe haber pensado: en vez de Livraga pude ser yo, otra víctima de esos malentendidos kafkianos que el poder perpetra sin experimentar pudor.) Pero la segunda fue igual de cruel, o acaso más. Porque Livraga huyó del basural pero, gravemente herido y vomitando sangre, fue detenido otra vez. Lo llevaron al Policlínico San Martín, donde se le hicieron primeros auxilios y una enfermera le salvó la vida al pedirle el teléfono de su casa y llamar a su padre. Si les pareció que lo de kafkiano era una exageración, piénsenlo otra vez. Livraga padre recibió el certificado de defunción de su hijo de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires y, con pocas horas de diferencia, un llamado donde le informaban que no había muerto.

Pero casi. Porque la cana se lo llevó del Policlínico como estaba, casi desnudo, en la parte de atrás de una camioneta descubierta —promediaba el año, clima invernal. Y después lo tuvieron en un cuartito pelado durante 28 días, sin atención médica ni comida. (El tiro le había volado la mitad de los dientes.) Nunca asentaron su entrada en la comisaría. Contaban con que completase el trabajo que habían ejecutado tan mal, y se muriese por motu proprio. Pero como no lo hizo, terminó en la cárcel de Olmos, donde los presos lo protegieron y eventualmente lo sacó un abogado de apellido Von Kotsch. (A los héroes de verdad hay que recordarlos. Y en nuestro país, un abogado que hace valer la ley es un héroe, sin duda alguna.)

Esa es una de las escenas más conmovedoras de la película. Cedrón la maneja con elegancia, elude el melodrama que le dejaron picando. Es que, realmente, no lo necesitaba. La circunstancia es tan trágica que conviene prescindir de subrayados: el tipo semidesnudo que está encerrado en un cajón de cemento, con la cara vendada, cagado de frío, que se arrastra "como un animalito", dice Walsh, para asomarse a las sobras del rancho que dejaron en el suelo y descubrir que no puede llevárselas a esa boca que era una llaga viva. Una noche el comisario le acerca la manta vieja que usaba el perro del lugar y mientras lo hace, le aclara:

—Esto no se puede, pibe... Hay órdenes de arriba. Pero te la traigo de contrabando.

¿Órdenes de arriba para no prestarle ni una manta? Órdenes de arriba, cabe colegir, para no facilitarle nada que retrasase su muerte un día más.

"Era, más que nunca —dice Walsh—, el perro leproso de la Revolución Libertadora".

El combustible del odio

Lo que dio vuelta a Walsh como un guante fue el tratamiento inhumano que el régimen dispensó, y persistió en dispensar, al pobre Cristo de Livraga. Porque una cosa es la reacción del Estado ante una agresión, en el marco de la ley y, llegado el caso, haciendo uso de la fuerza pública. Pero en la Argentina el Estado había sido secuestrado por la milicada, en nombre de sus patrones burgueses. Y la represión que desató fue tan sádica, tan oprobiosa —esa es una palabra que Walsh debe haber perseguido hasta dar con ella, oprobio significa ignominia, afrenta, deshonra—, que terminó inspirando una duda que debía disipar para seguir conciliando el sueño.

Porque Walsh se consideraba anti-peronista y, en consecuencia, tenía el peor de los conceptos sobre los acólitos del General. Pero nunca se le había cruzado que mereciesen un odio semejante, que era la desmesura misma. ¿Por qué se los perseguía y destrozaba con tanta saña? ¿Qué se le escapaba respecto de los peronistas, qué era lo que no había percibido aún y que a todas luces convertía a la gente a quien admiraba —los intelectuales insignes de la época, para empezar— en bestias rabiosas, a quienes la exhibición de un símbolo peronista animaba a perder la forma humana?

"A los de 1956 los fusilaron por peronistas —dice Walsh en el libro de Peña—, pero sobre todo porque eran peronistas de la clase obrera. Esta es la respuesta a la que llega Julio Troxler al final de la película... Ahí está la explicación del odio que el peronismo desata. Las rivalidades partidarias nunca se manifestaron con tanto odio. Es un odio de clase contra clase".

(Una digresión, aquí, porque a continuación Walsh resalta otra continuidad histórica del peronismo y aledaños, que también sigue vigente. "El peronismo —continúa diciendo— llega al poder como un movimiento policlasista y lo ejerce así. Es policlasista en el triunfo o en la perspectiva del triunfo. En la derrota, en cambio, el peronismo es obrero y nada más que obrero. Cuando el peronismo está derrotado, se eclipsan los generales, los empresarios y los senadores. O se rasgan las vestiduras y dicen que nunca, nunca fueron... Esa es la clave de la caída de Perón. La clase trabajadora quedó sola... Ahora [Walsh habla en 1972: ¡hace exactamente 50 años!] los adventicios han vuelto, a medida que van viniendo los acuerdos y se habla de elecciones. Hay una carrera frenética para entrar. Encontrás coroneles gorilas del '55 que súbitamente descubren que ellos siempre fueron peronistas. Y profesionales, técnicos, políticos..." ¿Soy yo, o suena como algo de lo que hemos sido, y seguimos siendo, testigos?)

Algo de lo que dice Troxler en Operación Masacre —durante la secuencia final, un texto que figura como apéndice del libro— me dejó rumiando. Y por eso lo mastiqué y regurgité, apenas transformado, en una escena de mi novela El negro corazón del crimen. En la película, Troxler dice: "Quería encontrar la respuesta a esa pregunta: qué significaba ser peronista. Qué significaba ese odio, por qué nos mataban así". En mi relato es una niña, hija del fusilado Carranza, quien le pregunta a Walsh a quemarropa: "¿Por qué nos odian tanto?" Walsh no responde, porque todavía no está en condiciones de hacerlo; su metamorfosis en el Walsh que conocemos y respetamos es incipiente, acaba de empezar.

Al final de la película Troxler arriesga una respuesta. "El peronismo era una clase, era la clase trabajadora que no puede ser destruida, el eje de un movimiento de liberación que no puede ser derrotado", decía. (Nótese la similitud entre esta frase y lo que cité de Walsh reciencito nomás, un par de párrafos más arriba.) "Y el odio que ellos nos tenían —añade— era el odio de los explotadores por los explotados".

Esa es la noción que vertebra y explica la continuidad de la que hablaba. Primero, la clara división entre explotadores y explotados. Que existía en los '50 y los '70, que existe aún y condiciona nuestras vidas. Y a continuación, el odio contra-intuitivo. Porque la lógica indicaría que los que son abusados por los patrones de nuestra sociedad —los que se desloman y aún así no llegan a fin de mes, los que son estafados y reprimidos, los que carecen de techo propio, los que no pueden cuidar de su salud, los que no reciben la educación adecuada, los que comen poco y mal para que sus críos coman un poco mejor— podrían sentir odio, y un odio hasta comprensible, por aquellos que quitan el pan de su boca. Y sin embargo, eso no ocurre. Lo que ocurre es inverso: los que odian son aquellos que dedican tiempo y recursos a encontrar nuevas formas de achicar el valor de compra de nuestros sueldos, y transferir esa diferencia a sus bolsillos.

Hacen prácticamente lo que quieren con nosotros: nos esquilman, nos niegan la justicia formal, nos mienten en la cara, nos condenan a vivir vidas miserables. Y sin embargo, en vez de gozar de la escandalosa superioridad que supieron conseguir, nos detestan. No nos pueden ni ver, como la mujer joven que hacía fuck you a los que marchábamos el 24 mientras nos daba la espalda. Si pudiesen disponer de nosotros —si pudiesen desaparecernos, suplirnos por máquinas—, lo harían sin dudar. Pero no pueden, al menos no aún. Siguen dependiendo de nuestro trabajo y de nuestro dinero. ¿Cómo se harían ricos, si no les entregásemos lo poco que ganamos a través de los mecanismos que diseñaron para quedarse con la parte del león — como la inflación y los monopolios en materia de alimentos?

Si por ellos fuese, deberíamos obedecer sin chistar y hacer nuestra tarea sin ser vistos, para no contaminar su campo visual. Hace pocas horas, una cuatro de copas mediática que se vende como "experta en vínculos" se quejó en las redes, porque los pobres que protestaron durante tres días cagaron en la 9 de Julio. No le molestaba que fuesen pobres, eso no es problema para ella porque, evidentemente, no reconoce ningún "vínculo" con el pobrerío: I'm sorry for you, queridos. Lo que la indignó fue que ofendiesen su noción del decoro pero, ante todo, su concepto de la propiedad. Propiedad privada, quiero decir. Esta impresentable se quejó como quien se queja de que arruinaron algo que le pertenece, cuando en todo caso la 9 de Julio es tan suya como la del pobre que cagó, en tanto ciudadanos con derechos iguales (en teoría, al menos).

Problemas que se dan cuando no te perturba que el sistema eche a millones a las calles, pero sí te jode que ocupen la calle literalmente.

Confiar en (contar con) el soberano

Y miren que somos tranquilos, eh. Nos pasamos de rosca, hasta el punto de parecer sumisos. Pero a los explotadores nada les alcanza, y por eso nos azuzan constantemente, nos arrinconan, nos despojan. Porque, en el fondo, nos tienen miedo. O al menos temen la reacción que podríamos tener el día que perdamos la paciencia — de la cual, aun así, no dejan de abusar. Será que su mala conciencia no les permite dormir y por eso no se contentan con someternos: necesitan torturarnos, además. En La sangre derramada, ensayo sobre la violencia política, José Pablo Feinmann dice que la tortura como método excedió largamente su función de obtener información. La tortura se volvió un fin en sí mismo: el objetivo era, en último término, torturar nomás, quebrar el cuerpo y el espíritu del sujeto despreciado, masacrar su carne aunque no tuviese nada relevante que decir, ensañarse, sacarse la leche, convertir la negación simbólica del enemigo en negación real, total, definitiva. Como se negó real, total y definitivamente a los pibes de Malvinas, mi generación, que fue enviada al muere tan sólo para sostener la ambición de la más indigna de las gentes.

Me tienta seguir hurgando en las razones del odio que nos tienen y no los deja vivir. Porque estos son días en que la violencia sube los decibeles y empieza a salirse de madre. El ataque a CFK en el Congreso, los afiches que la trataban de criminal y el vandalismo descargado sobre una estatua que la representaba no son hechos menores, noticias de color: son delitos en desmedro de la misma persona, que es mujer y ostenta, por voto popular, una de las responsabilidades más altas del gobierno. Además señalan una escalada que hay que cortar ya, de cuajo, y que sólo puede ser cercenada de un modo: encontrando a los responsables cuanto antes y poniéndolos a disposición de la Justicia. Impunidad y democracia son términos antitéticos: cuanto más abunda la una, menos existe de la otra.

Pero hoy necesito hacer foco en el arma predilecta de la violencia clasista: la economía. Ya en el '98 —fecha de edición de La sangre derramada— decía Feinmann: "Los militares han dicho siempre que fueron derrotados políticamente. No lo fueron en el plano económico; esto es indudable. La economía actual de la Argentina es la apoteosis de lo que el Proceso se propuso". Feinmann concibió ese ensayo durante el menemismo, que —sin ingenuidad alguna— Mugricio reivindicó como modelo tantas veces. (La última fue hace pocos días.) Feinmann se anticipó al kirchnerismo, al afirmar: "Seguramente —más tarde o más temprano— el poder político derogará las leyes de Punto Final y Obediencia Debida... La ley que no podrá derogar el poder político —la frase está en itálicas en el original— es la ley de obediencia debida al poder económico. Esa, por ahora, no. Por ahora los argentinos votamos a la clase política para que negocie —en los mejores términos, si es posible— con un poder empresarial que se quedó con el país. Que, absolutamente, se quedó con el país".

La lucha en continuado de la que hablaba; aquella que condujo a Walsh del sesgo policial-político de Operación Masacre al acento económico que destacaba en su obra postrera, la Carta a esa Junta que, según él, sólo reconocía como beneficiarios a "la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales"; la misma lucha que en los '70 libraban laburantes y jóvenes, mientras Cedrón demostraba mediante el cine clandestino que las dictaduras de Aramburu y de Lanusse eran dos actos de la misma obra; y este presente nuestro, con un poder económico que nos grita en la jeta que este país es suyo, prueban que el nudo gordiano de la historia argentina es su estructura económica. No dejaremos de padecer lo que padecemos desde hace décadas hasta que no deshagamos ese lazo asfixiante, ese orden injusto que es padre de todos los ultrajes que sufre nuestro pueblo y que está dispuesto —sigue dispuesto— a defender sus privilegios a cualquier precio. (Feinmann sugiere que hay una relación directa entre "el terror y el proyecto económico". No deberíamos perderla de vista.)

La suerte de un gobierno popular se define por la forma en que nivela la balanza amañada, para que vuelva a favorecer al pueblo... o no. Aquellos que amasaron el poder requerido para presentar resistencia —los Perón, los Kirchner— hicieron historia. Para que vuelva a ocurrir algo similar, hay que entender, primero, que sentarse a la mesa a negociar con caníbales no es recomendable, porque los caníbales no te miran como a un interlocutor válido sino como a su próxima cena. (Si querés sentarlos de todos modos, deberías hacerlo sólo para informarles que el Estado determinó que cambien de dieta y que los controlará de cerca hasta que hayan superado la transición hacia un modo de vida más saludable.) Y en segundo término, debemos ayudar a que el pueblo entienda quién lo está cagando. Porque cosas como el FMI y el lavado de dinero son entelequias para la gente común, algo más cercano a la ciencia ficción que a lo acuciante de su malpasar cotidiano. Pero merecen identificar por nombre y apellido a los señores que retacean la comida que brilla por su ausencia en la mesa diaria. Si se le habla claro, se le explica qué está en juego y quiénes son los responsables de su malestar, el pueblo no vacilaría en jugar su peso para nivelar la balanza. Si confiás en el pueblo, el pueblo confía en vos aunque tengas todas las de perder. Pero si lo tratás de forma condescendiente...

El hambre de nuestra gente es más atroz que cien fusilamientos, decía Walsh. Pero no hay pelotón que no se dé a la fuga ante la arremetida de millones de justos.

En este preciso instante hay alguien, en algún lugar de la Argentina, filmando clandestinamente el comienzo de la resistencia.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí