Husmeando la plataforma audiovisual de Amazon encontré una de las series favoritas de mi infancia: Los vengadores (The Avengers), que en su mejor versión (1965-1967) estuvo protagonizada por Patrick Mcnee y Diana Rigg como los agentes John Steed y Emma Peel. Ante la revisión de viejas series o películas, uno teme que la impiedad de la mirada adulta concluya que aquello era una porquería, que no ameritaba la fascinación original; y a menudo hace bien en dirigir la vista a otra parte. Pero con Los vengadores no hubo vacilación. Hice clic y desde entonces no he parado de zamparme un capítulo tras otro.

Hablo de una serie en blanco y negro, producción original de la inglesa ITV, en el formato cuadradón de los televisores de entonces. (La emitía Canal 9 a medianoche, y la recuerdo enmarcada por el televisor de mi abuela.) Era formalmente una de espías pero muy jodona, que tenía por héroes a un señor que encarnaba la tradición británica —bombín con ala metálica a la Oddjob en Goldfinger, riguroso traje y paraguas largo de mango en U siempre a mano— y a una chica bien moderna de los sixties londinenses, enfundada en microfaldas o catsuits de cuero. Emma Peel no se despeinaba al despachar a un adversario a golpes de karate y, de ser necesario, podía acoger a medio mundo bajo sus pestañas postizas para protegerlo del sol.

Emma no era la señorita Peel, sino la señora. (Mrs.) Nunca se abundó en explicaciones al respecto —se suponía que era viuda—, hasta que en el capítulo de su despedida apareció su marido a buscarla... ¡y el tipo, de lejos, era igualito a Steed! (De hecho fue interpretado por el doble de Patrick Macnee.) En fin: soltera o casada, Emma Peel fue uno de los primeros amores de mi vida. En mi recuerdo la atracción era ante todo sexual. Hoy me convocan más su inteligencia y su elegancia, pero de todos modos sigue seduciéndome. Se ve que yo era el target ideal para la serie, que creó al personaje de Rigg apuntando a que fuese una mujer de man appeal, atractivo para los hombres. Y de m [em] appeal a Emma Peel no había más que un paso.

Descubrí que no sólo me bancaba (re)ver la serie, sino que seguía divirtiéndome. La calidad de su imagen es cinematográfica. (Como querían exportarla a los Estados Unidos y las normas inglesas de video eran distintas, filmaron no en cinta sino en celuloide.) El tono general es farsesco, y todo el mundo actúa como si no se tomase nada demasiado en serio. (Desde los decorados que no disimulan que son decorados, al estilo Canal 9 de Romay, a las armas que no intimidan y las peleas donde nadie parece lastimarse en serio. Aun así, me llamó la atención descubrir que la TV de los Estados Unidos no emitió tres capítulos en su momento, por considerarlos "demasiado violentos". Cómo cambian las cosas. Hoy en día hay más violencia en cualquier capítulo de Los Simpsons que en Los Vengadores. Pregúntenle al gato Scratchy, o Daly como le decimos acá. )

Los argumentos son excusas para poner la acción en marcha. Cuando es necesario, no vacilan en derrapar para el lado de la ciencia ficción e incursionar en el surrealismo o el absurdo. Su humor es inglés ciento por ciento, incluyendo la variante pop (no olvidemos que Peel & Steed son contemporáneos de Los Beatles que Richard Lester, socio creativo de Spike Milligan y Peter Sellers, había llevado al cine) y también la metaficcional. El show se mofaba de sus contemporáneos de la TV de los Estados Unidos, en capítulos donde parodiaba a El agente de CIPOL, Batman y Misión Imposible. En un episodio, la señora Peel cuestiona las convenciones del show que protagoniza y poco más tarde invita a la audiencia a no perderse el episodio de la semana que viene. Durante la quinta temporada —la segunda con Diana Rigg—, los capítulos arrancaban con ella recibiendo el mismo aviso ("Señora Peel, nos necesitan") de modos cada vez más delirantes: como titular del diario que acababa de comprar, a través de Steed que aparece en medio del programa que ella miraba en la TV o debajo del empapelado que Emma despegaba, al redecorar su apartamento.

Los vengadores sólo podía tener lugar en un universo enrarecido, donde se tornaba posible esa relación utópica que era —y sigue siendo— el mayor atractivo del show: el rapport entre Peel & Steed, criaturas del sexo opuesto que se llevan maravillosamente y que se desafían, de modo constante, a elevar el nivel de su juego.

Lástima que ese equilibrio sólo existiese en la ficción. Mientras filmaba su primera temporada a bordo, Rigg descubrió que le pagaban menos que a un camarógrafo. Y como la heroína que interpretaba, se plantó hasta que obtuvo lo que era justo. Pero el daño ya había sido hecho. Se cansó pronto de ser considerada un sex-symbol —Rigg venía de la Royal Shakespere Company— y se bajó en 1967.

Dos temporadas. Eso es todo lo que necesitó para entrar al Olimpo de la TV mundial.

Yo, televisivo

Cuántas maravillas me reveló la televisión. Crecí en una época que lo consideraba un electrodoméstico vergonzante, pero para mí fue siempre una caja de la cual, como en un truco de magia, se podían extraer cosas deslumbrantes sin terminar de vaciarla nunca. Allí conocí al Superman de Max Fleischer, a los mejores cortos de Looney Tunes —la época de Tex Avery y Chuck Jones—, a Lucille Ball, a Dick van Dyke, a los primeros dibujitos japoneses como Astroboy (nunca olvidaré el sonido de sus botas al caminar), a Ruta 66 y La dimensión desconocida y Los intocables y El zorro. Era un aparato precario: las horas que habré pasado luchando contra un vertical que parecía haber bebido de más; o gritándole a mi viejo, desde el patio a la azotea, para que moviese la antena para acá o allá. Pero aún a pesar de su crudeza inspiraba emociones duraderas.

Una noche fui a despedirme de mis padres, como cada día de semana, a eso de las diez. En la tele de su cuarto había unos tipos de smoking y moño sobre un escenario, aferrados a unos instrumentos medio deformes. Empezaron a hacer cosas inesperadas para gente tan seria. El público que los miraba desde la platea se permitía reir de ellos. Y yo me fui quedando a ver qué era eso, al igual que mi madre, que simplemente había dejado la tele puesta en Canal 13. Así descubrimos a Les Luthiers. Desde entonces vivo lamentando que la gente de la emisora haya borrado la cinta que contenía esa versión de La bossa nostra. Fue una de las veladas más divertidas de mi vida.

Otra noche mi vieja me invitó a quedarme, para que viese una película que según ella era lindísima. Marcelino pan y vino se me quedó grabada como una de las cosas más horribles que presencié jamás. Una verdadera película de terror, que me indujo pesadillas durante años, al punto que nunca reuní coraje para volver a verla. Recién hoy entiendo que una monstruosidad semejante, que te contaba que si eras un buen niño Dios podía concederte el "privilegio" de llevarte —o sea matarte— a edad temprana, sólo podía ser concebida durante el franquismo, afecto a silenciarte antes de que alcanzases la rebeldía de la juventud.

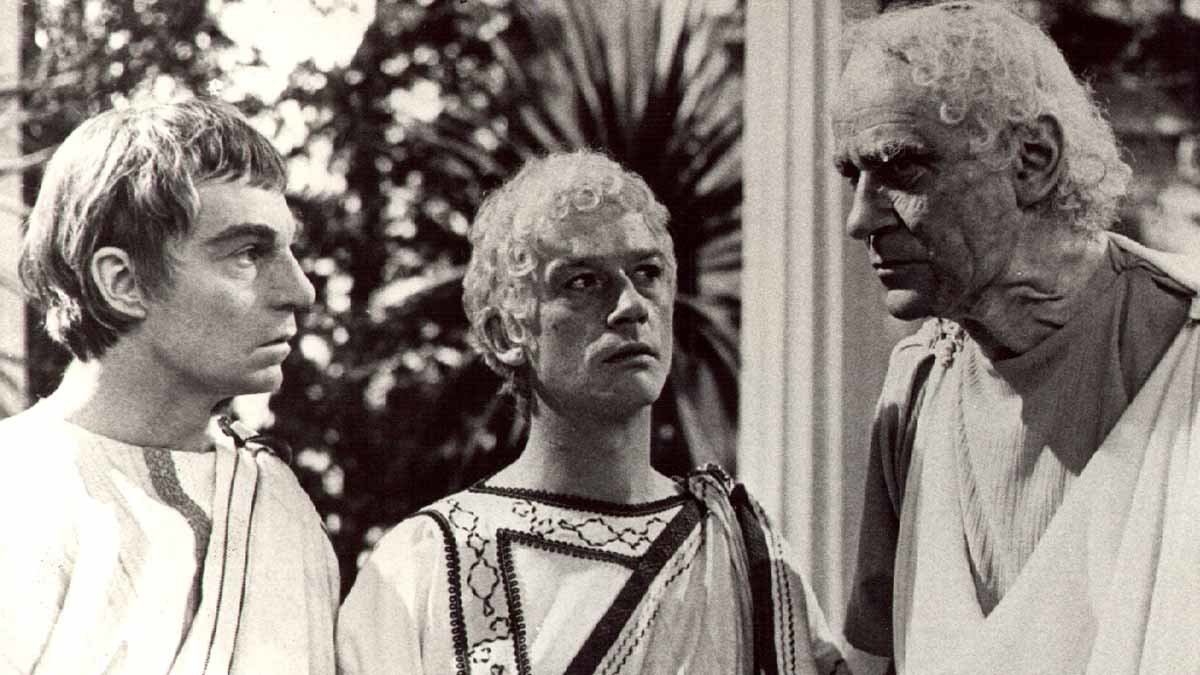

Por suerte la televisión creció conmigo. Recuerdo ver la miniserie de la BBC Yo, Claudio con unción. Adaptación de las novelas de Robert Graves sobre las primeras décadas del Imperio Romano, venía con carta blanca como televisión de prestigio —a los milicos, cipayos y acomplejados, ni se les ocurrió censurarla— y me ofreció un espejo oscuro que contrastar con la historia que vivíamos. La miniserie es del '76 y acá se emitió durante la dictadura. ¿Qué mejor momento para un relato donde hombres de poder desmesurado eran capaces, como lo hacía Calígula con Drusila, de arrancar criaturas de vientres indefensos para disponer de ellas a su antojo?

La sabiduría popular aconseja ser cuidadoso respecto de lo que desea. Me pregunto si no habría sido mejor desear algo altruista, pero al menos en un sentido vivo hoy en un mundo que de niño habría considerado ideal. Ahora existen pantallas enormes y también portátiles, de definicción hiperreal, donde puedo recurrir a múltiples plataformas que permiten ver todas las series y películas que quiero y cuando quiero, en idioma original, sin cortes y pudiendo pausar y retomar cuando se me antoja.

En materia de guiones, actuaciones y puesta en escena, lo que antes llamábamos la tele alcanzó un standard que nada tiene que envidiar a aquel que identificábamos con el cine. Hoy es más fácil encontrar una gran serie nueva que una gran película nueva.

Los avances tecnológicos en el delivery de contenidos cambiaron el modelo de negocios. Hoy tiene más sentido pensar una plataforma nueva —no olvidemos que las plataformas también producen contenidos (series, pero también películas y documentales), y son las que juegan más fuerte en ese área— que fundar un estudio cinematográfico a la vieja usanza. El rol que antes le asignábamos a la Metro, a Universal, a la Fox, hoy lo desempeñan Netflix, Amazon y Hulu; y los jugadores tradicionales más avispados —Disney, por ejemplo— aceleran su transformación hacia el nuevo modelo. (La plataforma digital de Disney llega a Latinoamérica en noviembre, con todos sus clásicos animados, más Pixar, más las producciones de Marvel.)

Y la pandemia apura la transición. Disney fue de los primeros estudios en arrancar la curita y decidir que una de sus superproducciones concebida para el cine —la versión de Mulan con actores de carne y hueso— iba a ser estrenada directamente a través de su plataforma. En materia de contenido estricto, ya no existe diferencia entre lo que antes dividíamos entre el cine y la televisión. Lo único que varía es su método de distribución y exhibición. Recién hice un alto para calentar café y me puse a ver el trailer de una peli que mi cabeza clasificó como cine, por motivos obvios: relato de hora y media, protagonizado por las estrellas jóvenes más taquilleras del momento. (Tom Holland que es el Spiderman actual, Robert Pattinson que es el nuevo Batman.) Pero al llegar al final me di cuenta de que el film no iba a ser botado en una sala: The Devil All The Time sale derechito por Netflix, el 16 de septiembre.

Algunos tradicionalistas se resisten al estreno digital. Como Christopher Nolan, el autor de Memento y de la saga de Batman con Christian Bale, que sigue postergando el debut de su película Tenet en espera de que vuelvan a habilitar los cines. Pero otros tradicionalistas, como Martin Scorsese, ya optaron por el realismo, por razones concretas: hoy en día, los únicos que están dispuestos a bancar películas como El irlandés no son los estudios tradicionales, sino plataformas como Netflix. (Su próxima película, Killers of the Flower Moon, se la está produciendo Apple.)

Yo soy un enfermo del cine, las salas siguen siendo lo más parecido a un templo religioso que puedo concebir. (Además de la Plaza, claro, aunque allí se acude a la celebración de otro tipo de ceremonias.) Pero tengo la sensación de que el film individual está pasando a ocupar el lugar cultural que en literatura se le concede al cuento: una forma excelsa, nadie lo discute, pero que ocupa una suerte de segundo lugar, detrás de la monumentalidad de la novela. No se broten, que no estoy diciendo que una forma sea mejor que la otra: digo nomás que a una forma se le concede, sea justo o no, más relevancia que la otra. Y me pregunto si este desplazamiento, si la visibilidad que hoy obtienen ciertas series por encima de las películas sueltas, no es una de las consecuencias lógicas de estar asumiendo algo inapelable: este mundo en el que vivimos es demasiado complejo para ser encapsulado en hora y media.

Si me preguntás de sopetón qué película cuenta la sociedad que hoy tenemos tal cual es, no sabría qué contestar. Sin embargo, te puedo decir al toque qué serie cuenta el mundo actual: The Wire, la creación de David Simon para HBO que trasladó a la narrativa audiovisual el espesor y la complejidad de la mejor novela. (Entre otras razones, porque fue escrita por novelistas: Richard Price, George Pelecanos, Dennis Lehane. El que sabe, sabe, y el que no, dirige Polka.)

Televicio

A lo que (a falta de mejor nombre) aún llamamos televisión le caben las generales de la ley que se aplican a los instrumentos: son tan buenos como el uso que hacemos de ellos. Una llave inglesa —ya que hablamos de Los vengadores— puede servir para ajustar una tuerca hexagonal o para bajar dientes sin sofisticación odontológica. Pero los vientos de la tecnología y la evolución del medio permitieron a la TV desarrollarse en sentido positivo. En otros tiempos, la crítica decía que la TV era un medio donde lo esencial eran las publicidades y el contenido era relleno. En estos días, puedo ver series y películas prácticamente sin intromisión de propaganda — que no forme parte de la narrativa misma, al menos.

Dado este contexto, existe un fenómeno que quizás no hayan percibido pero no puede ser más (literalmente) visible: aquello que todavía entendemos como "la TV argentina" ha llegado a parecerse del todo a sus dueños, como un gemelo a otro.

Llevo décadas prestándole atención, y nunca registré una programación comercial más rudimentaria y desagradable. Parece un reality donde las cámaras registran el día a día de una aristocracia que, acorralada por un mundo cada vez más hostil, se vio compelida a practicar la endogamia. (La presencia en las pantallas de segundas y terceras generaciones de la "realeza" televisiva argenta subraya la sensación de que allí respiran aire viciado: los modelos .02 y .03 son versiones degradadas.) Es como La caída de los dioses, pero dirigida por Armando Bo.

Esperando la carroza era una farsa consciente, la exageración de rasgos sociales a niveles de grotesco que hacían reír. Sin el talento satírico de Langsner ni la capacidad de Doria para la puesta en escena (dos veteranos de la tradición televisiva, que hoy no tendrían trabajo), esta TV comercial es Esperando la carroza: el documental. Llena de gente intemperante, con la formación de un pelapapas, cuyo único desvelo es levantar una décima su rating abismal y que, careciendo de recursos genuinos para lograrlo, lo intenta agrediendo o poniéndose en ridículo ante las cámaras.

Antes que una apreciación crítica convencional, me interesa lo que expresan sus formas en términos políticos. Hoy los segmentos que se tratan ciertos temas tienden a ser conducidos por personal forjado en el periodismo frívolo. No se trata de un problema de falta de personal idóneo, sino de una maniobra que chorrea ideología: ¿qué mejor forma de comunicar que la política es un afán banal, rastrero, que sólo puede ser emprendido por gente inculta y desesperada por guita y notoriedad, que poner a chimenteros a conducir programas de "actualidad"?

Ya dije que no menosprecio al medio, al contrario. Y tampoco ignoro al público que ve canales por tradición o porque no tiene Internet ni dispone de otra forma de entretenerse e informarse. Merece algo mejor que esta programación vulgar y agresiva. (El cable local tampoco es panacea. Hace un rato alguien me mostró una escena protagonizada por uno de sus comunicadores. El pobre todavía no advirtió que su apellido es una ironía: en alemán, fein significa distinguido, galante. El tipo bramaba en contra del idioma inclusivo con el argumento de lo importante que es "hablar bien", mientras puteaba con boca de cloaca. Para profesar la ideología de esta TV hace falta tener cero autoconsciencia, la incapacidad de entender que criticar a otro por el crimen que vos mismo estás cometiendo es una contradicción. Por eso hoy la diferencia entre la conducción de un espacio "informativo" y una charla entre fiolos de cafetín puede llegar a ser nula, inexistente.)

El público que todavía ve televisión es cada vez más acotado, un sector etario que no está en condiciones de variar rituales que cultivó durante décadas ni las ideas que compró hechas en un momento que ya olvidó. No imagino a los pibes de hoy, por humilde que sea su condición, clavando su pantalla en Canal 13, TN, A24 o Canal 9. Las nuevas generaciones no ven televisión, y mucho menos televisión abierta. No forma parte de su menú vital. Aquí también la pandemia acelera procesos.

Días atrás conversé con Pablo Echarri —que además de ser Echarri, es uno de los principales dirigentes de la asociación de actores SAGAI— y me impresionó su convicción sobre el futuro de la ficción audiovisual argentina. La imposibiidad de producir ficción durante la pandemia y la negativa de muchos canales a reciclar éxitos achicó aún más el espectro del aire: sólo quedan contenidos enlatados (casi siempre extranjeros), chimentos, juegos y concursos y programas dedicados al escándalo y el fogoneo de las bajas pasiones. (Esto incluye a los noticieros y a los espacios "políticos".) Pablo sostiene que la ficción local, que venía atrasadísima respecto del resto del mundo por culpa del esquema de negocios/poder argentino, ya no tiene futuro en la TV. La pandemia terminó de bajar esa persiana. El mañana depende del modo en que nos insertemos en el nuevo sistema de plataformas.

Nuestros "zares" actuaron siempre como si la televisión fuese suya, y a perpetuidad. Lo cual indica su nivel de descuelgue, ya que las señales son patrimonio del pueblo: concesión no significa entrega definitiva. Esa estrechez de miras los llevó a apurar la ruina de un juguete que pintaba eterno. Se sentaron sobre la TV argentina pensando que habían obtenido el Arca de la Alianza; pero los vientos de la Historia desbarataron todo y hoy los "zares" viven en negación, incapaces de aceptar que no se encanutaron el Arca que contiene la Palabra de Dios sino un megáfono, y gracias. Que terminen de ubicarse depende de nosotros: hay que dejar de tomar cada cosa que dicen, replicarla y magnificarla como si en efecto proviniese del Arca. Siguen creyéndose importantes porque nosotros les conferimos importancia. Dejemos de hacerles el juego y que se desgañiten en el desierto, que a su pila no le queda mucho resto.

Desde sus inicios, y aun a pesar de las limitaciones económicas, la TV argentina articuló una oferta de relativa pluralidad. (Así como nunca le hizo lugar al pobrerío, tampoco dejó mucho espacio para el refinamiento. La estética hortera, ordinaria que arropa a las divas es una representación: lo que le venden al pobrerío como objetos de "buen gusto" cuando encarnan todo lo contrario — el lujo que es vulgaridad.) Pero hoy la televisión comercial no se pretende plural, al contrario, hace bandera de representar a un único sector político-social, a una limitadísima —y provisoria— comunidad de intereses. Por eso casi todos los canales parecen un único canal, y todos los programas un único programa: el grito interminable de una de las Furias —con serpientes en el pelo y sangre manando de sus ojos, ¿o era dióxido de cloro?—, que protestan el advenimiento de un Olimpo que no las incluye.

Como decía mi abuela, la que me dejaba ver Los vengadores a medianoche: "No hay que dar por el pito más de lo que el pito vale". Hoy en día la información, la narrativa audiovisual —la vida misma— están en otra parte. Y es allí donde debemos enfocarnos, para amasar esas nuevas formas con los valores y virtudes que identifican a la mayor parte del pueblo.

Señora Peel, nos necesitan.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí