LOS NIÑITOS SABEMOS QUÉ HACER

Nos dejamos conducir a un rincón donde no queda otra que jugarnos a lo grande o capitular

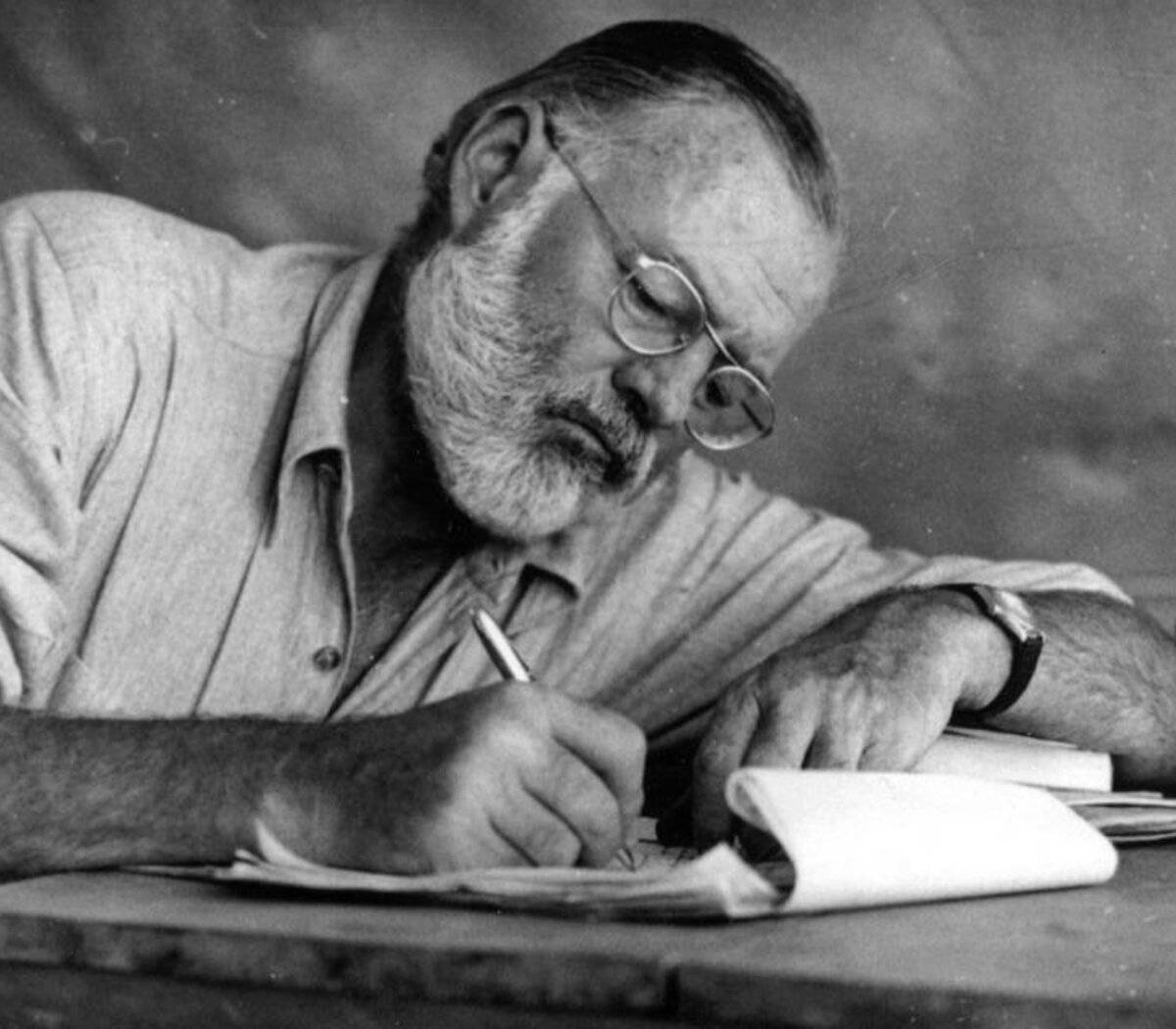

Alguien me pidió que le recomendase un texto de Hemingway. Confesé que no era un autor del que disfrutase particularmente. Entre los escritores estadounidenses, me gustan más la prosa elegante de F. Scott Fitzgerald, la vida interior de los personajes de Salinger, la desmesura entre melvilliana y shakespiriana de Cormac McCarthy. Y en materia de la prosa parca y masculina que es su marca registrada, prefiero a algunos de los que la ensuciaron después, como Carver y Denis Johnson. (Me parecen sabios tres consejos de Johnson: Escribí desnudo, lo cual significa: escribí lo que nunca dirías. Escribí en sangre, como si la tinta fuese tan preciosa que no pudieses despreciarla. Escribí desde el exilio, como si nunca fueses a volver a casa y necesitases recordar cada detalle.) Pero, puesto en el brete, recomendé empezar por Los asesinos (The Killers, 1927). Es un cuento escueto hasta lo amarrete, que sin embargo encapsula el estilo y los temas esenciales de Hemingway. Si te engancha, es probable que te guste el resto. Y si no, mejor cambiar de página del canon y probar suerte con otro autor.

Acto seguido, ese estúpido sentido de la responsabilidad que me caracteriza, ¡tan cristiano!, me llevó a cuestionarme si estaba seguro de lo que había hecho. Y al toque releí Los asesinos. Total, no iba a costarme más de cinco minutos. La mayor parte del texto son diálogos telegráficos, y los párrafos no dialogados duran dos líneas, como mucho.

La relectura me tranquilizó. El consejo había sido apropiado. Pero además me permitió una nueva apreciación de la narrativa de Hemingway. Leí por primera vez Los asesinos en los años '80, y durante las décadas siguientes —que comprenden, junto a hechos más interesantes, mi propia trayectoria literaria— fue forjándose una convicción de la que carecía en mi adolescencia y juventud, y en la que hoy creo con unción: no existe nada más difícil que escribir fácil, sin perder la elegancia ni sacrificar la gracia. Por eso se me ocurrió que valdría la pena releer las novelas de Hemingway: por ejemplo Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas y El viejo y el mar. Aunque eso suponga tragarme el sapo de su masculinidad mal entendida, con tal de conectar con la ferocidad que eligió para vivir.

¿Leyeron Los asesinos, tienen presente el cuento? La anécdota es nimia y el estilo es minimalista. Caen dos tipos a un bolichón y se sientan delante del mostrador. Los atiende George, que no es precisamente la lamparita más brillante de la ferretería. En el otro extremo de la barra está Nick Adams, un jovencito que todavía no ha revelado, porque él mismo lo ignora, que es el protagonista. Los tipos piden de comer pero no tardan en revelar su verdadera intención: han ido a matar a un boxeador de origen sueco, Ole Anderson. La información de la que disponen es que Anderson suele cenar en ese boliche. Y por eso atan y amordazan a Nick y al cocinero en el fondo y dejan a George al frente, para mantener las apariencias mientras el boxeador llega. Pero esa tarde Anderson no asoma por allí. Los matones se dan por vencidos y se van. Nick decide avisarle al boxeador que lo están buscando. Se presenta en la pensión donde vive y lo encuentra tumbado en la cama. Para su sorpresa, Anderson no reacciona ante la información. "No hay nada que pueda hacer al respecto", dice. Pasmado, Nick vuelve donde George, le cuenta que el boxeador no piensa resistirse y decide, entonces, que ha llegado la hora de irse de ese pueblo.

Cuando leí el cuento por primera vez, no me impresionó demasiado. Admiré, sí, su perfección formal y su economía narrativa. Es como una torre de maderitas armada por un campeón de Jenga: si le sacases una maderita sola se vendría en banda, porque las que quedaron son las esenciales, las imprescindibles — te cuentan tan sólo lo que necesitás saber para que la construcción funcione. Pero al mismo tiempo tiene algo de anticlimático en su reticencia. Los asesinos no asesinan a nadie. El boxeador se exhibe como la antítesis del hombre de acción, literalmente no hace nada. Me pregunto si el joven que yo era cuando leí el cuento no habrá entendido que Nick Adams decidía abandonar el pueblo porque, precisamente, no pasaba allí nada relevante.

El texto no cambió desde entonces, pero yo sí. Y el tipo que ahora soy apreció cosas que no había advertido en su primera lectura, y le proyectó encima preocupaciones que no rondaban su alma cuando todavía era adolescente o apenas un veinteañero.

Hemingway mismo tenía veinti largos cuando terminó y publicó Los asesinos, pero ya sabía lo que significaba estar en un campo de batalla. Había sido herido en Italia durante la Primera Guerra, pasado meses en un hospital y escrito artículos sobre otros conflictos, como el enfrentamiento entre Grecia y Turquía. Su primera experiencia bélica fue como conductor de una ambulancia en el frente. En el libro de memorias Muerte en la tarde (1932), dice que fue enviado a una fábrica de municiones de Milán, que acababa de estallar. Allí colaboró con la recuperación de los cadáveres. La mayoría de los trabajadores eran mujeres: "Recuerdo que después de buscar muy escrupulosamente a los muertos que estaban enteros —escribió—, empezamos a recolectar fragmentos". A la luz de esas vivencias, resulta comprensible que el Hemingway de los comienzos se distanciase de las escenas de violencia cruda.

Pero a esa altura ya había tenido también su experiencia en París, donde conoció a Ezra Pound —con quien se encontró en la maravillosa librería, todavía existente, Shakespeare & Company—, a Miró y a Picasso, al James Joyce que fue socio de legendarias borracheras y a la Gertrude Stein que era alma mater del modernismo y que definió a esa banda de exiliados como the Lost Generation, La Generación Perdida. Releyendo Los asesinos parece evidente que esos aires europeos oxigenaron la producción de Hemingway. El cuento funciona casi como un precursor de Esperando a Godot, del dramaturgo Samuel Beckett, que también admiraba a Joyce y se quedó a vivir en París a fines de la década del '30.

Los asesinos del título, Max y Al, son claros antecesores de los Didi y Gogo de Beckett. Se la pasan charlando y aguardando algo que no ocurrirá nunca, al menos dentro de los confines del texto. Hasta llaman la atención por su extravagancia, en el contexto de un relato por demás realista. Los dos visten "como gemelos", dice Hemingway, con un abrigo idéntico que les queda demasiado ajustado, sombreros bombín en sus cabezas y guantes que no se quitan ni para comer. Según el narrador, se ven como "elenco de vaudeville". Y su impotencia, su vana espera, se ve duplicada por la inacción del sueco. Cuya apariencia no puede contrastar más con la de sus verdugos prospectivos: el cuento sugiere que son de estatura promedio o baja —porque Al tiene "una cara pequeña", y Max es de su mismo tamaño—, mientras que Anderson, un peso pesado, yace sobre una cama que le queda chica. Sin embargo, todo su poderío físico parece serle inútil. El boxeador se ha pasado el día en la cama, esperando que vayan a matarlo, y permanecerá en la cama cuando Nick se aleje. No sería descabellado pensar que su destino tiene forma de aporía, como la paradoja de Aquiles y la tortuga: si Max y Al siguen buscándolo por los lugares que solía frecuentar mientras que Anderson no se mueve de su lecho, la ejecución podría posponerse al infinito, beckettianamente.

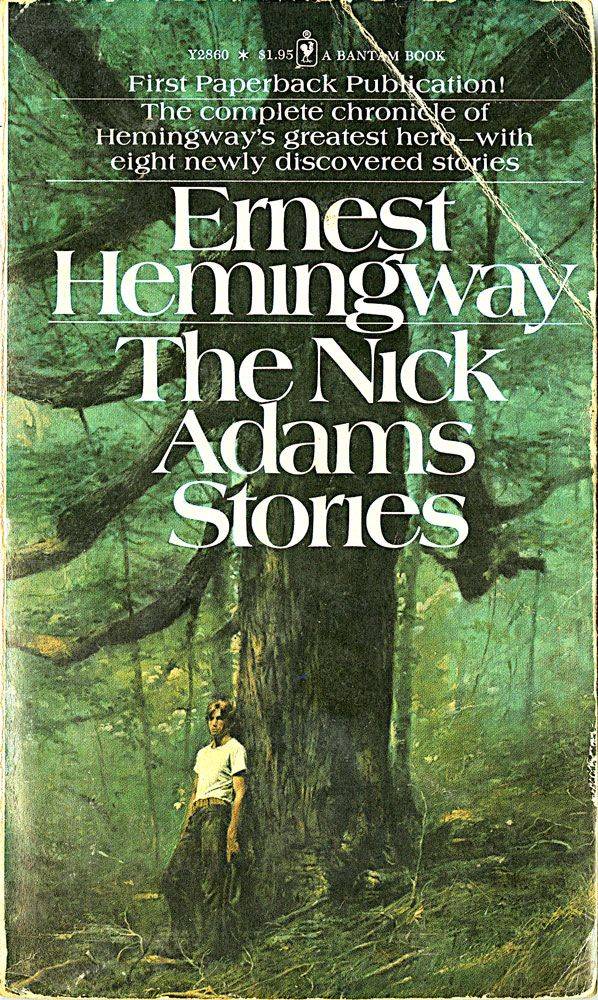

Hemingway usó el personaje de Nick Adams como una suerte de alter ego, sobre el que volcó apuntes autobiográficos. Escribió varios relatos que lo tienen por protagonista expresamente, y otros en los que no se lo nombra pero se lo reconoce de todos modos. Adams figuraba ya en el primer libro de relatos de Hemingway, que se llamó In Our Time (En nuestro tiempo) y se publicó en 1925, durante su estadía en París. Allí se puede encontrar al Nick niño, que en el cuento Indian Camp (Campamento indio) acompaña a su padre médico a asistir en su parto a una mujer originaria. Es un relato de iniciación, porque pone al pequeño Nick en posición de considerar los extremos de la vida: el nacimiento —dificultoso en este caso, porque el bebé está mal colocado y el doctor Adams improvisa una cesárea con una navaja de resorte— y la muerte, ya que el indio que es pareja de la mujer y padre de la criatura se corta el cuello durante el parto con su propia navaja.

Cuando Nick pregunta por qué se ha suicidado, el doctor Adams arriesga que quizás había cosas que ese hombre no se sentía preparado para tolerar. (Por extensión, la explicación sugiere que sentir demasiado, como el suicida que habría encontrado intolerable el dolor de su mujer, puede matarte. Hemingway jugó a las escondidas con las emociones profundas durante toda su vida. En Padres e hijos, último de los cuentos en que aparece Nick Adams, dice que la mayor parte de la gente sentimental es "cruel, y al mismo tiempo abusada... Toda la gente sentimental ha sido traicionada demasiadas veces".) Pero el niño procesa la información que su padre le suministra de modo inesperado y el cuento cierra con una epifanía: Nick se ve asaltado por la súbita convicción de que nunca morirá.

En Los asesinos, un Nick joven, pero de todos modos más verde que el ya fogueado autor, se enfrenta a otra de las dinámicas a que la vida nos somete, mientras hacemos equilibrio entre sus extremos. En la presencia del poder que corporizan Al y Max —poder que ejercen en nombre de otro, más encumbrado— y ante la rendición incondicional del sueco, que se sabe vencido de antemano por una fuerza que excede la suya, Nick se pregunta lo que tantos nos preguntamos en algún momento de la vida, y en particular —imagino— cantidad de argentinos y argentinas contemporáneos: ¿qué hacer, cuando te encontrás inmerso en una situación manejada por fuerzas que te superan y a las que encima no terminás de entender, y no se te ocurre nada que esté a tu alcance para modificarla, por mucho que lo necesites?

Eso. ¿Qué hacemos?

A Godot no se lo espera

En el marco de Los asesinos, la decisión que los hechos narrados precipitan en Nick Adams es perfectamente lógica. En ese pueblucho —Summit, Illinois— pasan cosas horribles, como que dos killers a sueldo de la mafia reciban el encargo de asesinar a un deportista y que la víctima acepte su ejecución sin que las instituciones hagan nada para evitarlo. Conviene recordar que Summit está ahí nomás de Chicago, y que la historia fue escrita durante los años '20 del siglo pasado, o sea en plena Prohibición — la ley que impedía fabricar, vender y consumir bebidas alcohólicas. Esa situación detonó la irrupción de la cultura del gangster, con Al Capone a la cabeza. (Uno de los ídolos de Milei, dicho sea de paso.) Así las cosas, ¿quién no querría rajarse de ese lugar de mierda, y muy especialmente si considera que tiene toda la vida por delante?

Más allá del contexto del cuento, no cuesta mucho aprender que Nick, al igual que Hemingway, abandonó su pueblo natal —que en el caso de su creador fue Oak Park, también próximo a Chicago— para conocer mundo, y que durante esa experiencia encontró algunas cosas todavía más espantosas que las que había dejado atrás: por ejemplo la guerra, pero también otras que le revelaron por qué valía la pena vivir eternamente — la camaradería, el amor, el contacto con la naturaleza, la creación literaria. (Porque Nick Adams también se vuelve escritor, como don Ernest.)

Pero dentro de los límites exiguos del cuento, sus posibilidades son, todavía, contadas. Nick decide hacer lo que le parece que corresponde, que es avisarle a Anderson que lo buscan para matarlo. Y eso habla bien de él, porque aunque es George quien le sugiere que lo haga, el cocinero Sam le recomienda que no se meta. (Sam es negro, como el texto lo subraya de modo que hoy suena políticamente incorrecto: todo el tiempo está diciendo nigger, nigger, nigger, al punto de asimilar el cuento a una proto-historia de Tarantino, minus la violencia.) Pronto comprueba Nick que con buenas intenciones no basta, que no alcanzan para contrarrestar la dinámica de ciertos poderes. Y por eso mismo, que decida alejarse de esa mugre tiene sentido. A la edad de Nick, ¿quién no desea encontrar un lugar en el mundo mejor que el que le tocó en el sorteo de la natalidad?

Releyendo Los asesinos, me pregunté cómo veía el mundo yo a la edad de Nick. No estaba mucho más evolucionado. Crecí en un planeta redibujado por la Segunda Guerra, bajo la órbita del poder benigno que nos había liberado de los nazis. (Parte de ese mérito le correspondía a los rusos, pero en la post-guerra los camaradas de la Unión Soviética habían dado un paso al frente para ocupar el sitial de villano universal que Hitler y sus minions dejaron vacante.) Ya se notaba que los Estados Unidos habían empezado a pifiar algunas notas de su marcha triunfal: se habían cargado a Kennedy y a Martin Luther King, invadieron Vietnam como salvajes, y además estaba ese asuntito de Hiroshima y Nagasaki, que había pasado hacía mucho pero seguía metiendo un ruido asordinado y aun así molesto, por lo menos para quienes teníamos buen oído. Pero de todos modos U.S.A. seguía siendo U.S.A.: nos había dado el cine de Hollywood, los superhéroes, la fast food y la música rock y era la democracia más importante del mundo, la nave insignia de ese modo de vida que denominábamos occidental y cristiano.

En lo que respecta a mi país, no lo consideraba menos pueblerino que Summit, Illinois. Todo indicaba que éramos incorregibles. Nuestra forma tradicional de gobierno era la dictadura militar, y cada vez que optábamos por la variante las cosas se desmadraban de modo que parecía demostrar que era cierto que sólo respondíamos al rigor. Nuestro gran problema era el peronismo, eso parecía estar claro: un fenómeno atávico que nos llevaba siempre por la mala senda de la grasada, el descontrol y la corrupción.

Al desinflarse la última dictadura formal, empecé a comprender que los Estados Unidos no habían sido ajenos a lo que ocurrió aquí. (Y en el resto de Latinoamérica, por cierto. Pero por entonces, todo lo que existía entre México y el norte de Argentina constituía una nebulosa en mi mente: una suerte de barrio del Once subcontinental, que sólo producía mercancías que no me interesaba comprar.)

Aun cuando era innegable que los Estados Unidos avalaron las dictaduras de los '70, no consideraba que fuese la clase de error que ameritase retirarles el saludo. Comprendía su necesidad geopolítica de evitar que Latinoamérica cayese en manos del comunismo internacional. Y seguramente no se los podía culpar por los métodos dementes que habían aplicado Videla, Massera & Co. No fueron los marines los que secuestraron y mataron aquí, nosotros no conocimos el napalm. Los responsables eran los milicos locales, que habían sobreactuado su adhesión a Occidente y debían pagar por ello. Por algo Washington celebró la vuelta de la Argentina al sendero de la democracia y todos pudimos volver a ver pelis de Spielberg y a bailar Footloose sin sentir culpa.

(Clavaré un asterisco, aquí, para dejar asentado que durante ningún tramo de este proceso puse en duda las bondades del capitalismo. Yo había nacido consumidor, dotado de un buen gusto que ayudaba a remontar el mar de bagatelas, y no tenía duda de que seguiría consumiendo hasta morir, cada vez más y mejor, de ser posible. ¿Acaso existía una alternativa superadora? ¿La medianía reglamentada, el realismo socialista? ¡Que Dios y Walt Disney nos librasen de ese triste destino!)

En consecuencia, terminé haciendo algo parecido a lo de Nick Adams, aunque más no fuese en términos metafóricos. Como casi todo lo que tenía que ver con la versión de Summit donde me tocó vivir daba tanto asquito como la original, yo también piré, al menos mentalmente. Servir a la mejora de este país era una quimera, un imposible, y por eso me limité a hacer la mía. No me puedo quejar. Más allá de los infaltables tropiezos, me fue bien. Desarrollé una obra periodística y literaria que como mínimo es respetable, tengo una familia preciosa, no me falta nada esencial. A esta altura de mi vida —tengo un año más de los que tenía Hemingway cuando se reventó el bocho de un escopetazo—, debería darme por satisfecho.

Sin embargo, este suburbio me tiene hoy más asqueado que Nick al final del cuento. Y ni siquiera aliento la fantasía del escape, porque me consta que en ningún otro lugar se está mucho mejor y porque, como ya no tengo la inconsciencia de los veinte años, me pesa el destino a aquellos a quienes dejaría atrás. De algún modo necesito reescribir Los asesinos, por lo menos en mi vida, e idealmente en la vida de mi país. El poder enorme que nos condiciona sigue existiendo, como en el cuento: un bloque de opacidad que continúa más allá de nuestra comprensión — porque amarroca la información necesaria a la vez que nos abruma con ficciones atractivas y datos falsos, manteniéndonos a ciegas o, en el mejor de los casos, muy confundidos. Y el boxeador gigantesco sigue exangüe, abandonado a su suerte, resignado a que el poder lo mate como a un perro viejo. ¿Acaso no es ese el ánimo que predomina en nuestro pueblo? ¿De qué otro modo explicar que tolere el castigo diario, la caprichosa crueldad del gobierno y sus mandantes, sin proferir una queja?

Explicarle que van a por él, que vienen a matarlo, no parece suficiente, como no lo es tampoco en el cuento de Hemingway. Llevamos meses explicándolo de todas las maneras posibles. Pero no pasa nada: no obtenemos reacción alguna, como no la obtiene Nick de Ole Anderson. Lo cual es desesperante. Antes que a Beckett, la situación remite a un dibujito animado: estamos a los gritos, haciendo señas desesperadas para que el conejo se aparte del camino del tren y la viejita evite el piano que está por caerle encima... y nada. No se dan por enterados. Si se tratase de un dibujito de la Warner, se salvarían en el último segundo. Pero este se parece más bien a una versión animada de Maus de Art Spiegelman, donde la mayoría de los ratoncitos muere en las cámaras de gas y los que sobreviven no se privan de traumatizar a sus hijos.

Al final del cuento, Nick acepta la postura fatalista del sueco. Eso está muy bien en el dominio de la literatura. En la vida real, es algo que no podemos darnos el lujo de hacer. Y tampoco podemos limitarnos a esperar que el tiempo haga su parte, hasta que al pueblo le caiga la ficha. En situaciones como esta las horas no se cuentan en segundos, sino en vidas jodidas de forma irreparable.

A ciertas cosas —a Godot, a la justicia— no se las espera. A ciertas cosas hay que salir a buscarlas.

Devolveme la utopía, o te quemo

Al leer Los asesinos uno presume, así como lo hace Nick Adams, que el sueco Anderson se rinde porque tiene razones para ello. Un boxeador perseguido por matones de Chicago debe haberse mandado una cagada: prometido que haría algo durante un match para luego no cumplirlo, por ejemplo, perjudicando a poderosos apostadores. De algún modo, el episodio de Pulp Fiction donde Bruce Willis interpreta al boxeador Butch es una reescritura de Los asesinos. Los del elenco de vaudeville vendrían a ser acá Jules y Vincent, o sea Samuel L. Jackson y John Travolta. Pero en este caso, Butch se revela como un anti-Ole Anderson: si algo hace es no rendirse, aun cuando es consciente de que se mandó una cagada. Ya que estamos, debo decir también que el fragmento del mismo episodio donde Butch niño recibe el reloj de oro de su padre, muerto en Vietnam, de manos del capitán Koons (Christopher Walken), suena a vuelta de tuerca de Tarantino sobre Apocalypse Now.

Me lo imagino preguntándose: ¿cómo habrá sido la escena que debió tener lugar después de lo que cuenta el film de Coppola, durante la cual el teniente Willard (Martin Sheen) le entregó al hijo del coronel Kurtz (Marlon Brando) el manuscrito que Kurtz le había encomendado a ese fin? Las diferencias dicen mucho respecto del tenor de la obra y las preocupaciones de Francis Coppola, director de Apocalypse Now, y las de Quentin Tarantino. En Apocalypse Now, Kurtz le lega a su hijo un manuscrito lleno de disquisiciones filosóficas. En Pulp Fiction, el padre de Butch lega a su hijo un reloj de oro que llevó escondido en el culo durante meses, para después saltar al culo del capitán Koons.

Perdón por la disquisición. Sigo. Lo que quería sugerir es que, al igual que Nick asume que Anderson tiene razones para rendirse, es fácil pensar que nuestro pueblo las tiene también. Aquellos pobres que empezaron a vivir mejor a partir del 2003 fueron tan demonizados que empezaron a sentir culpa, como si hubiesen robado el fuego de los dioses: asumieron la psicología del planero, del indigno que no merecía el alivio del que disfrutó, y por eso habrían vuelto al agujero del que habían salido, sin protestar. Al mismo tiempo, aquellos otros pobres y clasemedieros que condenaron a parte del pueblo por subsidiado, y que hoy sufren también las consecuencias de esta crisis económica, no logran salir del marasmo: consiguieron joder a los planeros pero ellos también resultaron jodidos, y no les da la cara para decir los tenías que joder a ellos, nomás, pero no a mí. Entonces rechinan los dientes y se la bancan, porque sus almas se sienten sucias. El remordimiento los atormenta tanto como la malaria. Viven en la vergüenza de haber precipitado la propia ruina, de puro resentidos.

Pero que parte del pueblo considere merecido su castigo, ya sea por una razón u otra, no es excusa para la inacción de resto — nuestra inacción. Algo deberíamos poder hacer, que no fuese fugar a lo Nick o abstraernos de la suerte del resto para apostar por la supervivencia individual.

Cuando repasé lo que yo entendía cuando tenía la edad del Nick de Los asesinos, comprendí que mi percepción del mundo es hoy muy diferente. Sigo apreciando a los artistas de la cultura de Estados Unidos, porque el valor del buen arte es universal. Pero ahora estoy convencido de que el rol de ese país en términos planetarios es nefasto, por lo menos en términos políticos y económicos. Es un imperio brutal y racista. Un lobo con piel de cordero: vende un rosario de buenas intenciones —democracia, libertad de mercado, derechos humanos— que no respeta siquiera fronteras adentro, mientras practica el pragmatismo del poder supremo y somete al resto de los países a sus necesidades, aunque eso signifique hambrear, apalear y masacrar pueblos enteros. En ese sentido, se diferencia poco y nada de otros imperios de antaño, creados a base de fuerza bestial.

Por eso puedo asumir hoy que, si bien Kamala Harris es mejor que Trump en algunos renglones, para nosotros, los habitantes de Subamérica, significan ambos lo que el barrio llamaría la misma mierda con distinto moño. Los dos garantizan continuidad de la política de sojuzgamiento hacia Latinoamérica. Y los dos harán poco y nada por poner en caja a Israel, que está jugando en el mundo un rol demencial. Legitima el crimen como recurso geopolítico —del genocidio a los asesinatos selectivos en otras naciones—, y por ende representa la negación absoluta de la democracia: es puro autoritarismo en acción. Deberíamos ser conscientes de que la contínua masacre que desarrolla en Gaza es una aberración. Si hace falta, imaginen qué sentirían si fuésemos coetáneos de Atila, a quien se llamaba El Azote de Dios, pero —para peor— no de un Atila resistido por el imperio con sede en Roma, sino de uno que cuenta con su anuencia. Porque los Estados Unidos son hoy cómplices full del criminal de masas Netanyahu. Y aunque comprendamos intelectualmente que tienen razones geopolíticas para sostenerlo, eso no quita que, en lo que respecta al resto de la humanidad, Netanyahu sea una figura abominable, francamente hitleriana — sinónimo de todo lo que está mal en nuestra especie.

Paralelamente me fui convenciendo de que el capitalismo es un sistema funesto, que librado a su dinámica no parará hasta arrasar con la mayoría de la población, y eso en el más optimista de los casos. Es como el escorpión de la fábula, que pica a la rana que lo transporta al otro lado del río, aun al precio de morir también: envenenar y matar es su naturaleza, no puede evitarlo. Mientras tanto, cada uno de nosotros, como consumidores, desempeñamos el rol de la rana: creemos que el capitalismo no nos matará, porque si lo hace, ¿quién consumirá? Y sin embargo, tarde o temprano sentimos el pinchazo en el lomo. Porque su proceder es autodestructivo y la forma de acumulación que persigue se parece al desarrollo del cáncer. Las células cancerígenas también matan a su anfitrión y se hunden junto a él en el río Leteo, que simboliza el olvido.

Insisto en que he vivido siempre en un sistema capitalista, y que me encanta disponer de guita y comprar cosas lindas. Por eso hice el esfuerzo durante años para convencerme de que debía existir una versión civilizada del capitalismo, que permita ganar guita pero no a cualquier precio. Un capitalismo que reconozca y haga respetar ciertos límites, para que no haya gente que disponga de fortunas que no lograrían gastar ni en mil vidas mientras existe otra a la que le falta alimento y agua. (Por eso, entre otras razones, terminé reconciliándome con el peronismo, que siempre pretendió humanizar al capital, poner coto a su instinto asesino.) Pero a esta altura conservo pocas ilusiones. Mientras sigamos inmersos en este sistema en el cual la guita es el valor supremo, por encima de las leyes, de la democracia (billetera mata legislador y Presidente, eso es indiscutible) y hasta de la vida, cuya cotización es inversamente propoporcional a la del dólar, no habrá forma de domesticar al escorpión y de respirar aliviados.

Por supuesto, cada vez que sugiero algo en esta línea salta la gilada a decir: Eh, socialista. ¡Comunista! Pero no. No es eso lo que estoy proponiendo. De hecho no estoy proponiendo nada definitivo —¡ojalá tuviese la posta!—, salvo que necesitamos descartar recetas remanidas para pensar por afuera del container tradicional. Por ahí pasa gran parte del problema, a mi juicio. Seguimos juzgando la realidad a partir de categorías erróneas, de naturaleza ilusoria; viendo las cosas no como son, sino como nos dicen que son.

En América al menos, la democracia no pasa de ser lo que la civilización occidental era para Gandhi: una linda idea, que poco tiene que ver con nuestra experiencia cotidiana. No se la practica en serio en-y-desde los Estados Unidos y mucho menos acá, donde contamos con un gobierno que se conduce de manera autoritaria. Si no ha hecho aún más barbaridades de las que ya hizo, no es porque no quiera: es porque sabe que no le da el piné, que no cuenta con el poder necesario. Y por eso trabaja para tenerlo, para seguir avanzando sin tener que preocuparse ya por su arbitrariedad, hasta que alguien —que no será el Poder Judicial, y por lo que pinta tampoco el sistema político, al menos en primera instancia— le ponga los límites que reclama a gritos.

La nave mundial está tan cascoteada, y comprometida aún por debajo de la línea de flotación, que nada de esto se arregla con parches. Kamala o Donald no solucionarán ningún problema de fondo, y mucho menos Bichacruel o Pichetto en lugar de Javi. Allá lejos, la variante Putin huele a más de lo mismo. Lo menos malo sería la variante china, donde existe un capitalismo ordenado por el Estado, aunque al precio de la democracia. En fin: como digo, nada de aquello con lo que ya contamos nos va a salvar. Por eso habría que empezar a pensar en alternativas a toda velocidad. Una de las consecuencias de la caída de la Unión Soviética y de la entronización del capitalismo como sistema único fue el final de las utopías. Todo el mundo dijo: Esto es lo que hay, cerró el boliche de la especulación revolucionaria y empezó a ver en qué le convenía invertir sus manguitos.

Y por eso estamos embretados. Nuestro sistema mental sigue funcionando a partir de ecuaciones que dicen Estados Unidos = democracia en Occidente, capitalismo = libertad, y por eso los cálculos nos dan para la mierda. Los miembros de nuestras operaciones mentales están mal, son erróneos. Y sin embargo nos negamos a pensar, a imaginar alternativas. Yo de política no sé nada, pero llevo medio siglo estudiando la creatividad humana y me cuesta creer que no estemos en condiciones de vislumbrar otro sistema, donde el valor supremo o central no sea la guita sino la vida y la protección de la comunidad. (Y comunidad no significa comunismo, dejen de romper las pelotas.) Nada se le da mejor a nuestros cerebritos que la imaginación y la especulación. (Especulación en el buen sentido, no en el financiero: ¡ustedes son recalcitrantes!) ¿Cómo puede ser que no se nos ocurran opciones superadoras?

No pensamos en nuevas alternativas porque nos convencieron de que no hacía falta, de que el capitalismo era la única de las realidades posibles. Pero vaya si hace falta. En esta circunstancia, las únicas opciones verdaderas que tenemos por delante son dos. La primera sería hacer al mundo de nuevo, otra vez, no desde cero pero refundando la civilización desde principios más generosos, que privilegien la sabiduría al poder económico. Porque el poder nos corrió el arco tantas veces, forzando a negociar valores en nombre del pragmatismo y la correlación de fuerzas (¡miren las contorsiones que estamos compelidos a hacer, para hablar de Venezuela!), que ya no queda nada que negociar. ¿Qué más vamos a entregar? Nunca vi nada más parecido a una depresión social masiva que la hoy padece el pueblo argentino, que no puede ni levantarse de la cama de su ánimo y sólo espera que lleguen a rematarlo. Si me permiten apelar a otra herencia de mi colonialismo mental, que en este caso considero positiva, definiría el dilema que tenemos por delante con la frase que dice: Go big, or go broke. Es decir: jugate a lo más grande, o aceptá la quiebra.

La única otra opción sería esperar a que el mundo mismo se reinvente, lo cual conllevaría barrer con buena parte de la humanidad, sino toda, mediante los cataclismos que el planeta disponga a modo de lifting. Pocas cosas son más elocuentes respecto de la mezquindad de nuestros liderazgos, que el hecho de que los tipos más ricos del mundo usen sus fortunas para habilitar un escape personal al espacio, en vez de mejorar la situación de sus congéneres.

Llegado a esta instancia, me disculpo por fatigarlos con este brulote. Ocurre que, como al Nick Adams del cuento Padres e hijos —que a esa altura es Nicholas Adams, ha visto mundo y tiene un hijo pequeño—, yo tampoco conozco mejor forma de sacarme entripados de encima que escribir. Y escribir y compartir lo que escribo es una forma de invitar a otros a pensar en paralelo, o a comenzar a pensar juntos. Que es lo que necesitamos imperiosamente, en vez de resignarnos a que maten al sueco o pedirle a Elon un cohete prestado.

Cuando los asesinos se retiran del boliche y Nick, George y el cocinero Sam discuten qué hacer, el único que se pone las pilas es Nick, que es el más joven. Sam le ha sugerido que no se meta, y cuando comprende que Nick irá en busca del boxeador de todos modos, lo bardea un poco. "Los niñitos siempre saben lo que quieren hacer", le dice, condescendiente.

Quizás se trate de eso, nomás. De recuperar la ingenuidad infantil de pensar que todo tiene una solución — incluyendo esta situación espantosa. De reconectar con la energía juvenil que nunca se arredró ante un mundo de mierda, porque se sabía en condiciones de reinventarlo.

La epifanía del pibe en Campamento indio no estaba errada, porque a casi un siglo de aquellos cuentos, Nick Adams —y Hemingway a través de su protagonista— siguen vivos en mi alma. De lo que se trata ahora es de decidir qué clase de legado dejaremos nosotros, y si reclamaremos la única clase de eternidad que está a nuestro alcance.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí