Yo fui una criatura dócil, de niño. Siempre cortés. Curioso, sí, pero reticente en términos sociales, razón por la cual —creo— resultaba encantador para los adultos. Con un libro o un cómic en la mano, me volvía invisible; más silencioso que un ninja. Por eso no recuerdo que mi madre me retase mucho. Casi nada, bah. Pero hay una de sus reconvenciones (porque no llegaban a la categoría de retos, insisto), que sí tengo presente. "¿Por qué te tomás todo tan en serio?", me decía.

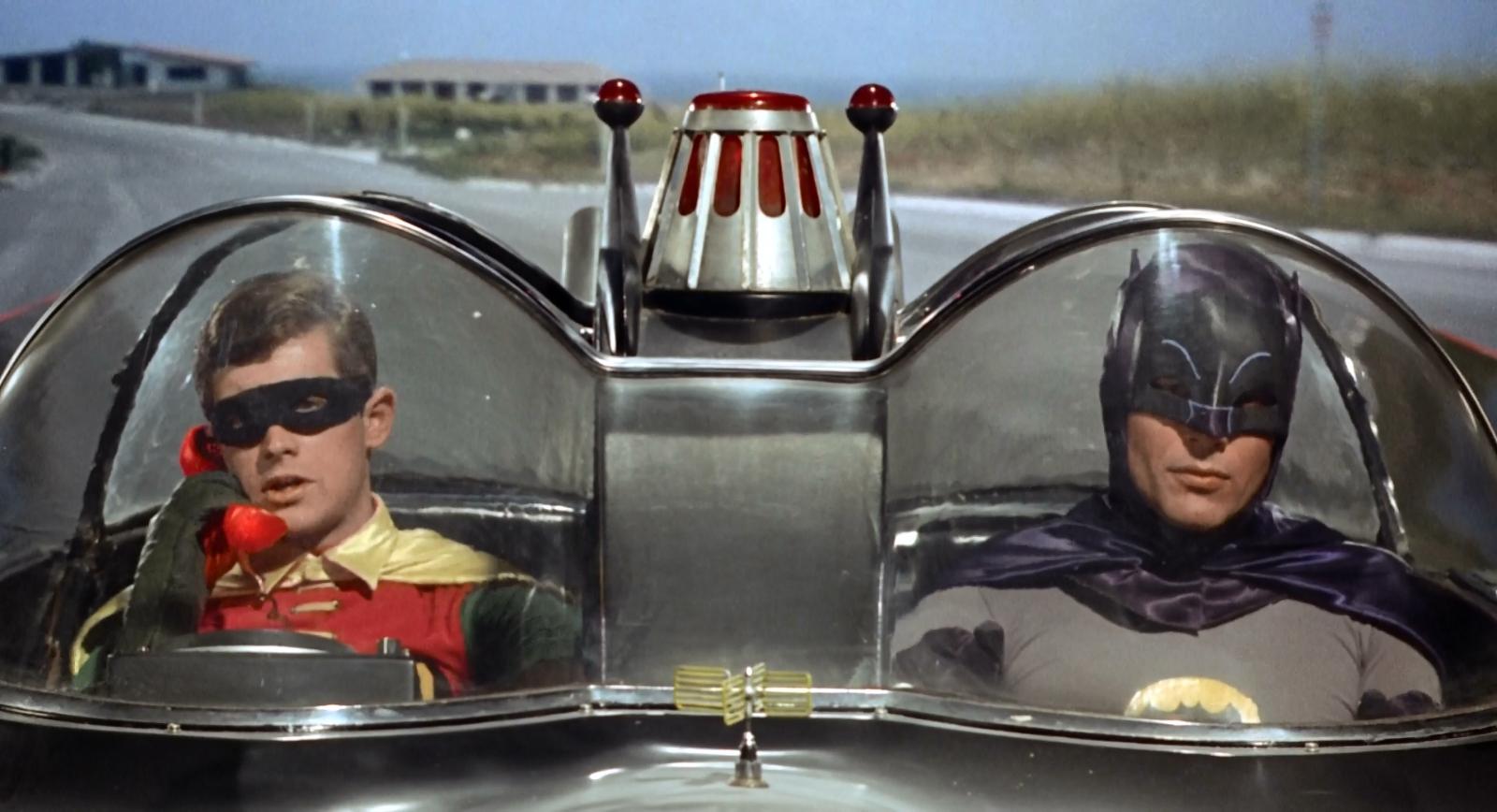

Soy fan de Batman desde ese época, cuando mamá todavía me mandaba a dormir antes de las diez. Por eso no recuerdo qué me atrajo, al principio, para impulsarme en la dirección del Team Batman en desmedro del Team Superman: ocurrió cuando todavía no podía dar razón de mis fobias y predilecciones. Obviamente no se lo atribuyo a la doble personalidad, porque Clark Kent la tenía también. Y mucho menos a la adición de Robin, que nunca me cerró: a mí me gusta Batman solo, bien negro y sin azúcar. Admito, sí, que adoré la serie de los '60. Me la tomaba en serio como si fuese un dramón: durante la primera década de mi vida no supe qué era la ironía. Fue una época en la cual muchos —y particularmente yo, que era tan pequeño—, no diferenciábamos el pop de la realidad.

Entonces, claro, llegaron los '70, y nos pincharon la burbuja.

Supongo que me atrajo el melodrama, que seguía presente aún en las variaciones más coloridas del personaje. La máscara, la cueva, el auto fúnebre, la adopción como modelo de ese mamífero alado tan próximo a otro personaje que me deslumbraba, el conde Drácula. Me temo que fui melodramático desde crío. Sigo vinculando la preocupación que mi madre expresaba ya entonces ("¿Por qué te tomás todo tan en serio?") con mi predilección por la desmesura operística. En el fondo, Batman es una iteración de El fantasma de la Ópera, la novela de Gastón Leroux cuya primera encarnación —con toda lógica— fue folletinesca. El personaje marcado por una tragedia de origen, su afición por la oscuridad, la consciencia de la propia monstruosidad, que en el Fantasma es una deformidad física y en Batman el traje diseñado para representar la deformidad del alma. Si mirás la escena en que se muestra por vez primera en Batman Begins, o escuchás la música original de Michael Giacchino para The Batman, te das cuenta de que no son imágenes heroicas ni música épica: son imágenes y música propias de un film de terror.

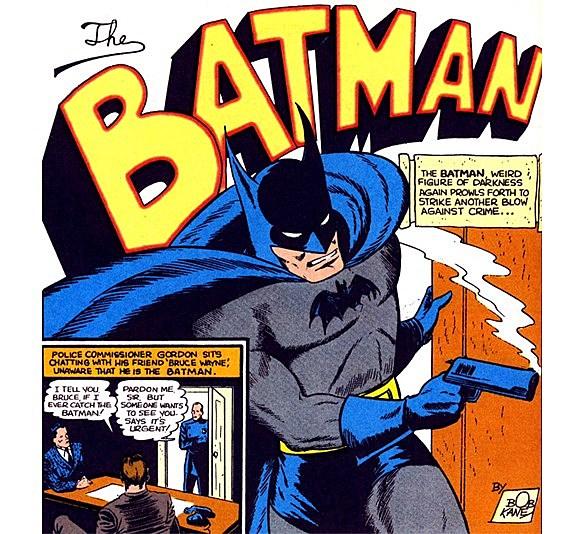

Ni los cómics que difundía la editorial Novaro ni la serie llena de onomatopeyas borraron del todo el drama de fondo. Yo no lo sabía entonces, pero el Batman original de Bob Kane y Bill Finger tenía elementos del pulp, la literatura popular que durante la primera mitad del siglo XX giró en torno del crimen urbano. La introducción de Robin, en 1940, lo ablandó todo — lo infantilizó. Para peor, en 1954, el psicólogo Frederic Wertham publicó un libro llamado La seducción de los inocentes donde, entre otras cosas, denunciaba el subtexto homoerótico de la relación entre Batman y Robin. Lo cual produjo un escándalo y condujo a la creación de un organismo estatal que vigilanteaba contenidos. Comics Code Authority, se llamaba, y durante años no hizo otra cosa que echarle agua al drink. Consecuentemente, el Batman que me fascinó de crío estaba lejos de aquel que, en los cómics originales, bajaba gangsters a tiro limpio.

Durante varias décadas el personaje permaneció en mi alma como un recuerdo entrañable, pura nostalgia. Pero a mediados de los '80, todo cambió. DC Comics puso al guionista Dennis O'Neil a administrar los títulos protagonizados por Batman. O'Neil venía tratando de distanciarlo de la imagen paródica de la serie de TV desde los '70. Quería que el personaje recuperase las características de sus principios, que volviese a ser el vengador oscuro que Finger y Kane habían diseñado. Y a partir de ese deseo, contrató a los guionistas y dibujantes que, por entonces, impulsaban al cómic adulto en dirección a una nueva edad dorada.

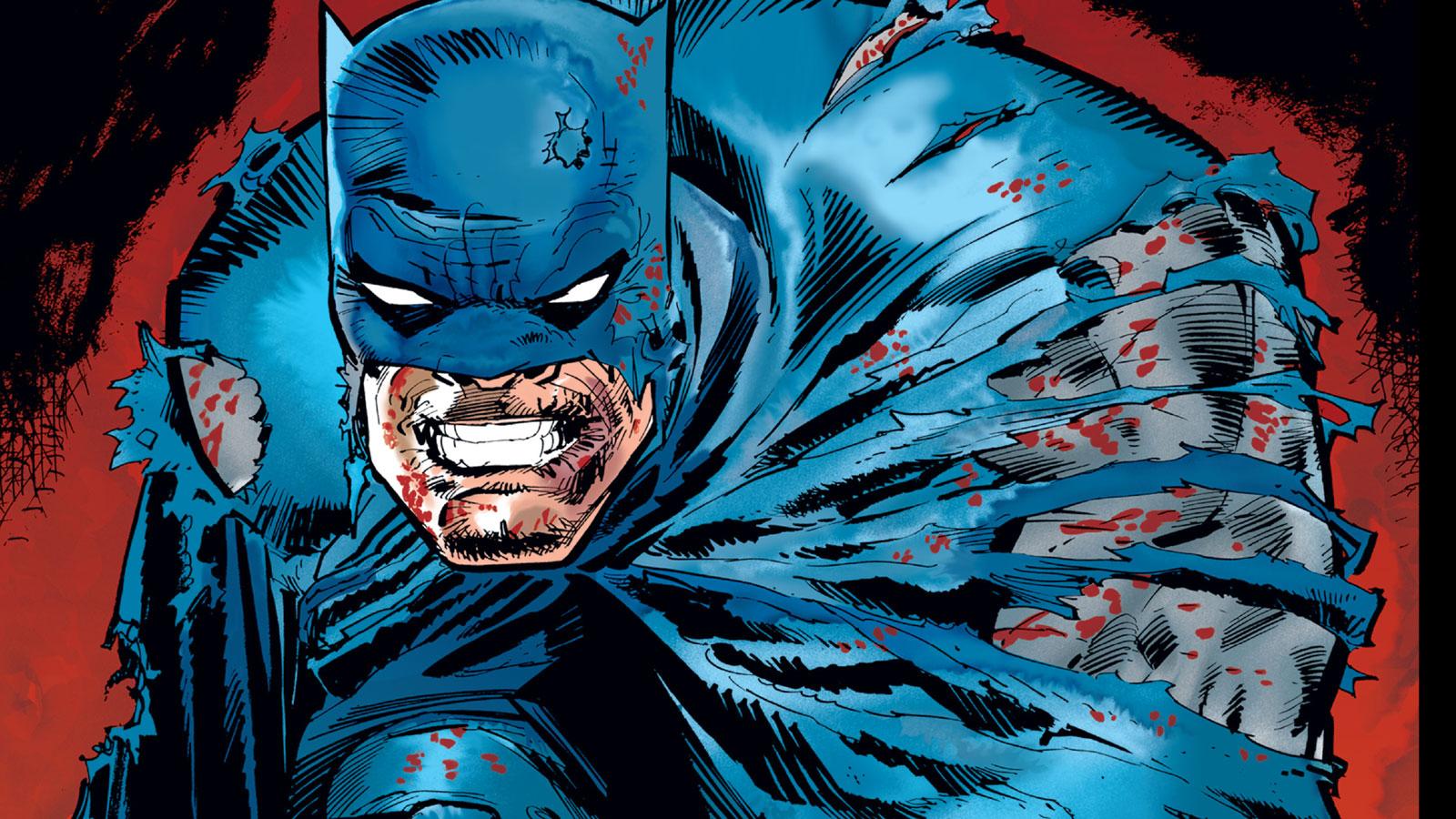

En 1986, la publicación de la novela gráfica The Dark Knight Returns, escrita y dibujada por Frank Miller, produjo un sismo. Miller reimaginó a Batman para adaptarlo a estos tiempos. Allí Bruce Wayne tenía 55 años pero ya no hacía doble turno: en esa ficción se había retirado después de la muerte del segundo Robin, Jason Todd. Sin embargo ocurren cosas que lo sacan del ostracismo, entre ellas la política exterior de los Estados Unidos, que amenaza detonar la Tercera Guerra Mundial en su enfrentamiento con lo que todavía era la Unión Soviética. (¿Suena familiar?) Esto conduce a Batman a un enfrentamiento con Superman, a quien acusa de ser títere de un senil Ronald Reagan. El Batman de Miller era brutal, una gárgola de piedra; su vestimenta dejó de ser un disfraz de cotillón para convertirse, nuevamente, en la expresión de una amenaza.

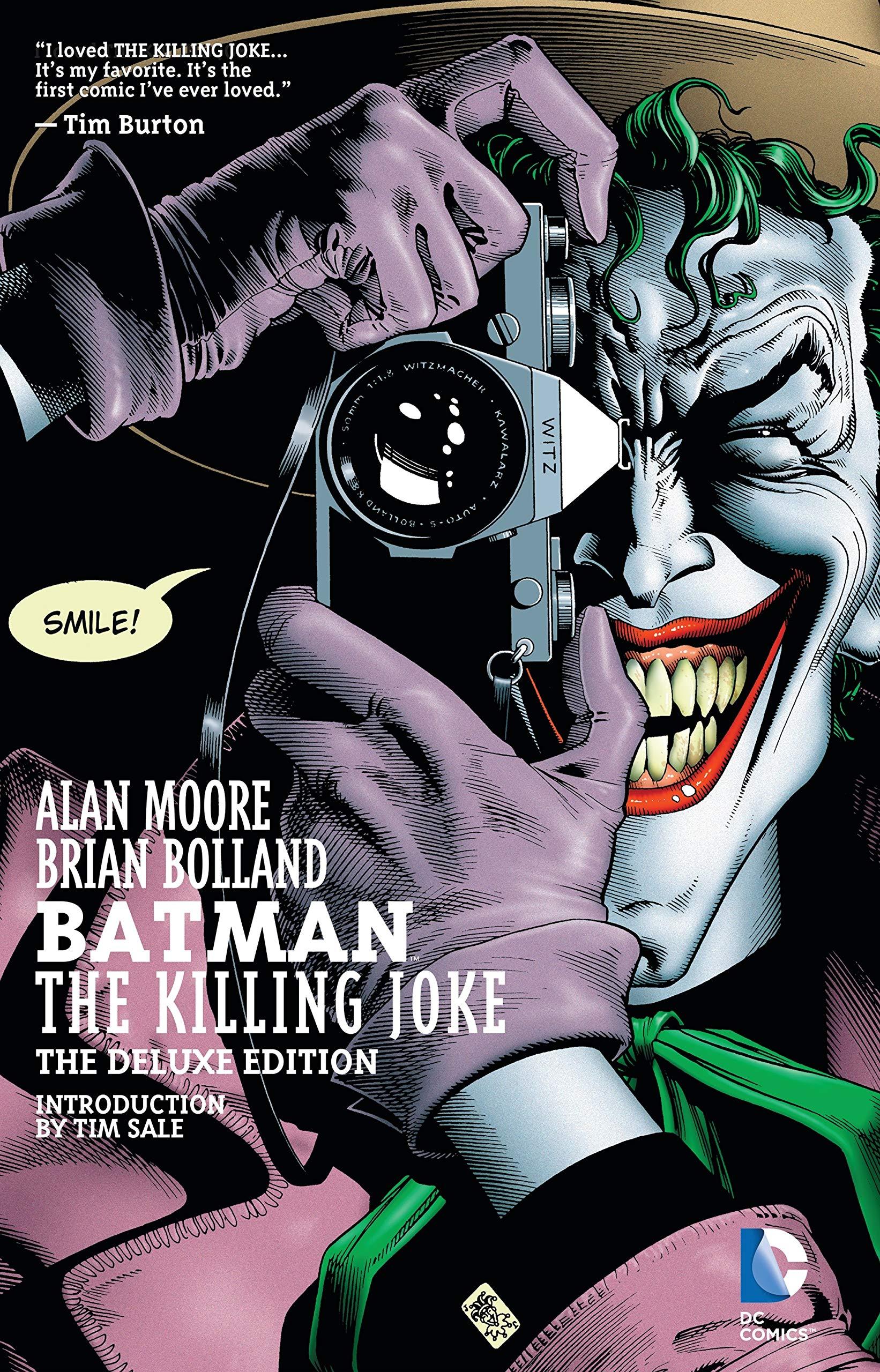

Al poco tiempo Miller repitió la proeza en Year One, esta vez con dibujos de David Mazzucchelli, donde describía las primeras aventuras nocturnas de Bruce Wayne, llenas de las torpezas y los errores de juicio de quien comienza a hacer algo que no se enseña en ninguna escuela. Y en 1988, Alan Moore —el escritor de obras maestras como Watchmen, V for Vendetta y From Hell— publicó Batman: la broma asesina (The Killing Joke), con dibujos de Brian Bolland, donde le insufló al personaje del Joker la dimensión trágica y violenta que nunca había tenido. Moore dejó establecido que Batman y el Joker eran figuras especulares: gemelos psicológicos, separados al nacer. Ambos son consecuencia de una tragedia que los parte al medio. "Todo lo que hace falta para cambiar la vida de un hombre por completo —argumenta allí el Joker— es un mal día".

Imaginen si estos dos hubiesen vivido en la Argentina del último medio siglo. Si bastó un mal día para convertirlos en Batman y el Joker, ¿qué hubiese sido de ellos de vivir malos días por millares? ¿En qué nos convirtió a nosotros, esto de sobrevivir a tantas tragedias?

El carnet del club puede ser trucho

Miller y Moore sacaron a la luz características del personaje que habían permanecido ocultas. Batman no deja de ser una fuerza parapolicial de un solo hombre: un tipo que hace la tarea que las instituciones no pueden o no quieren hacer. Está fuera de la ley por definición, porque carece de habilitación alguna para hacer lo que hace. Más allá de las razones psicológicas, el uso de una máscara es la confesión de la consciencia de estar haciendo algo que no debería. Cada vez que sale a la calle, produce quilombos que a cualquiera de nosotros nos depararía toneladas de demandas en Tribunales y una factura millonaria. Sin embargo, el sistema lo tolera. De tanto en tanto alguien amenaza con detenerlo y llevarlo a juicio, pero eso nunca prospera. En lo que respecta a la Policía y el Poder Judicial de Gotham City, Batman tiene casi tanta protección como Macri entre nosotros. (¿Sería esto lo que quiso decir aquel termocéfalo que sostuvo que Mauricio era Batman?)

Vayamos a otra característica común entre Bruce Wayne y Mau Macri: ambos son herederos de fortunas inconmensurables. Lo cual conduce a la pregunta inevitable. Si la obsesión de Wayne por la justicia es sincera, ¿por qué no hace lo más lógico, que sería invertir millones para reforzar los puntos flacos del sistema republicano y que funcione como debería? Pero no. Al tipo la guita le interesa sólo para producir la tecnología que sostiene su tarea de vigilante nocturno — sus bati-chiches. Y eso hace que el diagnóstico caiga de maduro. Ser testigo del asesinato de tus padres en plena calle, durante el curso de un robo aparente, te traumatiza sin remedio, y ese trauma puede adoptar la forma de un rechazo visceral —razonable, hasta ahí— a los delincuentes. Pero en ese caso, lo sensato sería convertirse en trabajador social, o en policía o detective, o en abogado y eventualmente en fiscal, o en político y potencial Presidente. (A lo mejor no quería estudiar, Bruce Wayne. Otro punto de contacto con Mauricio.)

Ahí se acaban las coincidencias. Batman ayuda a hacer justicia en sus ficciones, eso es innegable. Sin embargo, por debajo de su discurso y de su rol de asistente policial/legal en negro (negro literal, en este caso), existe una pulsión muy fuerte, casi incontrolable. A Bruce Wayne no le interesa combatir el delito a secas. Eso no le alcanza, no satisface su deseo. Necesita, además, disfrazarse por las noches para que nadie lo reconozca y aprovechar cada oportunidad que se le presente de pulverizar a alguien a piñas. El traje de murciélago le permite asustar a sus víctimas y practicar el sadismo sin ser identificado como un sádico de manual.

El Joker tiene razón, cuando dice que está tan loco como él. No es difícil de entender: si estás podrido en guita y por las noches no se te ocurre nada más divertido que disfrazarte y saltar por los techos, algún jugador te falta. Pero al menos el Joker tiene consciencia de estar loco, mientras que Batman racionaliza y justifica sus pulsiones, metiéndolas a presión en un vago marco institucional. Por eso mismo, la sobreactuación del discurso justiciero y del código por el cual se niega a matar desde hace tanto (desde la década del '40, para ser preciso) es eso, nomás: sobreactuación. El subrayado de un único, aislado gesto de adhesión a la ley a la cual todos estamos sometidos —no matarás—, para disimular que todo lo otro que hace es ilegal.

Lo cual se parece mucho a la política histórica del país natal de Batman, tan ostensible en estos días de reivindicación de Ucrania como la niña de nuestros ojos. Los Estados Unidos son un país democrático en términos formales, nomás. Aleardo Laría Rajneri dice que en realidad son una república imperial, como lo fue Roma. (Pero ojo, que la analogía histórica funciona sólo si los comparamos con la Roma pre-César. Una vez que don Julio Imperator consiguió la sumatoria del poder, la república se convirtió en un sello de goma. Que es lo que puede ocurrir allá al norte, si Donald Trump consigue un segundo término.) El hecho es que, como se trata de un país poderosísimo en muchos órdenes pero ante todo en el comunicacional, pueden poner en marcha sus propaladoras y decir lo que se les cante, a sabiendas de que nadie discutirá su brulote. Y por eso dicen ser la mejor y más grande democracia del mundo sin que se les mueva un pelo (lo cual no deja de ser irónico, dado lo jugados que vienen sus últimos líderes en materia capilar), sin presentar más pruebas que la credencial trucha —impresa, firmada y laminada por ellos mismos— con la que disimulan las cosas antidemocráticas que, como Batman, hacen a diario.

Es la misma estrategia que utiliza el sector de Juntos por el Cambio que todavía se llama PRO. Sobreactúan verbalmente su profesión republicana, como si el hecho de decirse demócratas convirtiese cada uno de sus actos en democráticos, por extensión. Pero ser democrático no es como ser alto, una condición que te guste o no define cada uno de tus movimientos. Si sos democrático o no es una cuestión que se pone en juego, y por ende se demuestra o se desmiente, cada día. No es algo que se dice. Es algo que se hace y se refrenda — o no. Por esa razón, aunque apeles a un discurso democrático y peles credenciales que te sindican como socio del club, si tu práctica es antidemocrática —si difamás en pos de un rédito político, si confundís deliberadamente a la población, si hacés negocios ilegales, si espiás a propios y ajenos, si mentís sistemáticamente a través de medios especializados en sostener la farsa, si manipulás a la Justicia en tu favor, si reprimís y matás por la espalda—, muy democrático no sos, aunque te hayas comprado un partido político y tengas el sello que habilita a participar en las elecciones.

Esa es la pregunta que las versiones más frescas del Joker le plantean a Batman.

¿Estás seguro de que vos sos el héroe?

¿Quién sería el verdadero villano, acá?

El Joker (shhh) es negro

El éxito de los cómics de Miller y Moore sedujo a Hollywood y detonó la saga de films que conocemos. De Tim Burton rescato Batman Returns (1992), que enhebraba dos tramas en apariencia antitéticas: la dickensiana del Pinguino y la feminista de Gatúbela. De Christopher Nolan también prefiero la segunda, The Dark Knight (2008), de la cual el Joker se apoderaba hasta que el director lo sacaba de escena a empellones, en uno de los anticlimax más escandalosos de la historia del cine. Esas películas constituyeron un batacazo en materia de dólares y alumbraron un fenómeno cultural, razón por la cual el capo de los estudios Warner, Toby Emmerich, dijo días atrás que Batman es "el personaje más importante y valioso de toda la propiedad intelectual" de la compañía. Por eso no podían resignarse a perderlo, después de la defección de Nolan y de los bodrios en que el director Zach Snyder lo emparejó con Superman. Esa es la razón primera de la existencia de la flamante The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Ahora que la película se completó contra viento y Covid y que fue estrenada, podemos decir que el argumento de Emmerich no es la única justificación de la que dispone.

No es difícil comprender el fenómeno Batman. Funciona en sincro con el zeitgeist, el espíritu de la época. En el fondo, todos somos un poco el joven Bruce Wayne. No porque hayan asesinado a nuestros padres y seamos herederos de una fortuna (y de un mayordomo, porque Alfred viene con los muebles), sino porque, en una medida u otra, también nos sentimos criaturas de un universo devastado. Para muchos de nosotros, el equivalente al día en que Bruce Wayne vio morir a sus padres es el 24 de marzo del '76. Los más jóvenes no necesitan ir tan lejos, les basta con mirar en derredor y evaluar el desastre que hicimos con este planeta, que humea por todas partes. (Metafórica y literalmente.) Lo que nos une es la actitud común, la consciencia de estar en la misma. Bregando por hacer pie en el tembladeral. Tratando de reordenar las piezas y reconstruir la vasija rota. Necesitados de encontrar sentido a un universo cruel y caótico. (Que, por cierto, pocas criaturas imaginarias personifican mejor que el Joker.)

El pibe que se pone un traje con el cual asustar a los malos por las noches nos representa. A esta altura entendemos o intuímos que ninguna de las certezas en las cuales fuimos criados funciona ya: la democracia no funciona, Estados Unidos no funciona, la Justicia no funciona, los medios no funcionan, el clima no funciona, el Cielo no funciona. Vivimos cagados en las patas, apichonados por la dimensión de una debacle que enfrentamos con escarbadientes en las manos. Por eso la fantasía Batman funciona. Porque encarna una reacción a ese estado de cosas, por inadecuada que parezca. Vestirse de monstruo, acechar a los malos desde las sombras y cagarlos a palos es la sublimación de un deseo profundo, la necesidad de decir: No, no, no, vos ya no me das miedo. Ahora te asusto YO.

No es casual que en las películas de Nolan y también en esta nueva aparezcan múltiples figuras lanzadas a intervenir la realidad, por afuera del marco institucional. Batman mismo abrió la caja de Pandora, o al menos la brecha: es un tipo que hace justicia por mano propia, por más modosito que se comporte y aunque se lleve bien con el comisionado Gordon. Al tolerar la existencia de Batman, el sistema admite que no funciona como debería, que ya no se basta por sí solo, y acepta a regañadientes que necesita ayuda extra, para-legal. Esa aceptación genera una reacción en cadena. En The Dark Knight aparecen los émulos de Batman: si existe este tipo que se viste de murciélago y pone coto a pandillas, chorros y violadores, ¿por qué no podría hacerlo yo también, por qué no generar un ejército de Batmen que haga lo que la policía y los jueces no hacen? A continuación, en The Dark Knight Rises (2012) se suman los desencantados, aquellos a quienes el sistema —empezando por la economía— ha dejado en banda. Esa gente necesita conducción, pero como Batman no se hace cargo sigue al villano Bane, una actitud que anticipa a los fans de Trump que ocuparon el Capitolio en enero de 2021. Así como la que presenta The Batman, estas fantasías giran en torno a la ineficacia o la impotencia estatal. Parafraseando a Goya: el sueño de la práctica política —sueño de dormir, como cuando decimos de alguien: Uy, durmió— produce monstruos.

Otro de los signos de este tiempo que los films ponen en primer plano es su cuestionamiento de la noción de "villanos". A diferencia de sus epígonos de la Marvel, acá los malvados no son invasores galácticos ni tipos con superpoderes. En estas películas de Batman, los que ofician de villanos son fiscales y jueces, policías y comisarios, políticos y funcionarios, cuyo accionar corrupto determina, o colabora con, la falla del sistema estatal. Pero además existen otros personajes a los que en la ficción misma se les dice villanos, pero que son algo bastante más complejo (¡y más interesante!) que eso.

A partir del Joker que hizo Heath Ledger en The Dark Knight, estos bellacos personifican una inquietud de la que pocos se hacen cargo. Tanto ese Joker como el de la película homónima de Joaquín Phoenix (2019) y el Acertijo de la nueva The Batman, son tipos que expresan una posición ante este mundo que suena más realista y (por qué no) más persuasiva que la del mismo Batman. Tal vez tenga que ver con el hecho de que son plebeyos, gente que sale del seno del pueblo, lo cual los separa de la condición aristocrática de los Wayne. (Del Joker de Ledger no hay datos biográficos, pero nada en su estilo, lenguaje o actitud denota sofisticación: la suya es la inteligencia del animal habituado a escapar de las trampas.) Lo cierto es que tanto su discurso como sus actos fuerzan al héroe formal a cuestionarse, a dudar respecto de sus métodos y propósitos.

Ellos representan la lógica demencial del Kurtz de Apocalypse Now frente a la del milico escéptico, pero aun así encuadrado, que es el capitán Willard. De algún modo le plantean lo siguiente: Si de veras querés arreglar la cosa, no podés quedarte a mitad de camino. Tenés que ir a fondo, all the way. Como decía Olmedo en su momento: Si lo vamo'a cer, lo vamo a'cer bien. Eso es lo que le espetan a Batman los Jokers y el Acertijo: Estamos haciendo tu trabajo mejor que vos. Reventando bancos. Quemando dinero en piras. Exponiendo a los financistas y empresarios que nos exprimen y también a los jueces y policías y periodistas y políticos y funcionarios corruptos que nos joden la vida. De algún modo le dicen: Si seguimos justificándonos con el verso de la correlación de fuerzas, no va a cambiar nada. Hay que crear poder para alterar el status quo. Y esa es nuestra especialidad. No se puede ser tan tibio, pipistrello. (No se rían. En italiano, El Hombre Murciélago se dice L'Uomo Pipistrello.)

Batman pretende reparar lo que está roto, y hacerlo solito, jugando la carta del hombre autosuficiente. Es el político tradicional, que cree que puede negociar de igual a igual con los poderes establecidos y termina resignando todo lo que ansiaba conseguir, y más. Los Jokers y el Acertijo, en cambio, asumen que lo que está roto es irreparable y apelan al apoyo popular, a las masas jodidas e insatisfechas, a las que llaman a rebelarse. Aquí el límite entre el villano y el líder político insurrecto se difumina, se vuelve poroso.

En The Dark Knight, Joker y la película que acaba de estrenarse, Batman parece un socialdemócrata. El tipo que al principio lideró el rechazo a un estado de cosas intolerable, pero que no supo o no pudo concretar un cambio real. Superman sigue siendo un supremacista ario, pero Batman es un blanco con complejo de culpa que se viste de negro para intentar expiarse. Por eso no extraña que los presuntos villanos de estas obras sean más osados y vayan mucho más lejos. Creo que la única razón por la cual no han casteado aún a un Joker negro es porque temen que el público haga clic y comprenda al fin el verdadero trasfondo de la historia. Estas películas son productos corporativos —Hollywood mil por mil—, financiados porque los poderosos sospechan que la gente no da más y necesita sublimar su furia. Pero de allí a que se banquen pintar una revolución como necesaria e inevitable hay un largo trecho.

Por eso condenan a las figuras populares que llaman a un alzamiento, sin cuestionar que lo consideran justificado.

Por eso pintan a esos líderes como locos y violentos, indignos de confianza.

Pero al mismo tiempo, no logran evitar que el público se identifique más con ellos que con el tipo que da título a la película.

La suya es una estrategia de corto aliento, que la realidad terminará arrollando como un tren. Las mayorías no se contentan más con asustar a quienes llenan sus vidas de miedo. Ya no les basta con la noticia de que fajaron a un patotero y metieron preso a un chorro de medio pelo. Lo que necesitan es salir a las calles e intervenir la realidad para cambiar las condiciones de su vida, de modo estructural.

Punka Punka

Hay quienes señalaron que el universo donde transcurre The Batman es tributario de películas como Se7en y Zodiac, ambas de David Fincher, que a su vez deben tanto a la Nueva York de Scorsese en Taxi Driver. Films que transcurren en ciudades inclementes, grises como sus cielos, donde las lluvias no lavan nada: sólo arrastran mugre. Puro cemento asfixiante, donde es más probable que brote un asesino serial que una flor. Si bien es cierto que el escenario de The Batman es un suburbio de Fincherlandia, lo llamativo es que, a la vez, ese caldero de vicios e iniquidades sea el telón de fondo de una película que apunta a un público masivo, lleno de niños.

Cuando vi la peli de Batman en el cine, durante los '60, me encontré con un universo divertido y lleno de color, de gran contraste con los granos grises de mi televisor. Mi hijo más pequeño acaba de ver The Batman conmigo, a una edad parecida, pero no se encontró con una fantasía pop sino con un paisaje tremendo al que sólo le falta la admonición dantesca ("Abandone toda esperanza aquel que entre aquí") para ser definido como un infierno.

¿Qué nos pasó, en apenas medio siglo, para que el concepto del gran espectáculo para todo público haya cambiado de forma tan tremenda? Considerando el vaso medio lleno, se podría decir que los pibes de hoy tienen una visión más realista del mundo. Pero, al mismo tiempo, es innegable que la cosa empeoró feo. Representar situaciones contemporáneas que parezcan idílicas de forma verosímil es casi un imposible. Todos los grandes relatos —el American Way, la democracia como sistema— se han dado de frente contra un témpano, y hay demasiada gente peleando por un puesto en el bote salvavidas.

Pero el planteo de The Batman es más extremo aún. Sobre el final del film, es indudable que el Acertijo produjo más cambios que el héroe oficial. Por supuesto que se trata de un personaje reprobable: es un asesino serial, sus métodos son non sanctos. Pero, en términos de la realpolitik, no hay modo de negar que, al caer el día, Ciudad Gótica se ha liberado de unos cuantos hijos de puta muy poderosos. Lo cual suena drástico, sí, pero a la vez es efectivo. El mismo Carmine Falcone (John Turturro), un mafioso que es el jefe de facto de la ciudad, explica hasta qué punto se considera blindado: aunque lo detengan, saldrá libre en cuestión de horas, porque el Poder Judicial de Ciudad Gótica le pertenece. Más allá de la ficción, esto ocurre en todo el mundo. La corrupción de la policía y de los jueces hace sentir seguros a los poderosos, pero al mismo tiempo torna lógica, y hasta inevitable, la existencia de gente como el Acertijo.

No se dice así en la película, pero en términos objetivos, lo mejor que puede hacer Batman por Ciudad Gótica es no capturar al Acertijo antes de que complete, o casi, su plan. Todos sabemos que el efecto de una acción semejante durará poco, porque por cada bicho malo que cae hay cinco aspirantes a ocupar el trono. Pero, durante ese trance al menos, Batman le cede la iniciativa al Acertijo en una tácita admisión de impotencia.

Lo único que devuelve sentido a su existencia es la posibilidad de salvar gente durante una catástrofe. Recién entonces se siente útil por primera vez. Pero para ayudar a las víctimas de ese modo no hace falta vestirse de murciélago. En The Batman, el mejor Batman es el Batman bombero. El gran héroe cinematográfico del último medio siglo se conforma con rescatar gente de entre los escombros del universo, cuyo derrumbe —héroe solitario, al fin— no pudo evitar. Casi como si admitiese que su tiempo ha pasado; que ahora le toca actuar a otros, que quizás no sean tan villanos como le vendieron.

Consentir la impunidad es jugar a la ruleta rusa

Escucho la voz de mi madre, diciendo por enésima vez: "¿Por qué te tomás todo tan en serio?" Comprendo su ansiedad. ¿Cuál sería el sentido de reflexionar sobre un personajito que fue creado, ante todo, para entretener a las masas y en especial a los críos?

Respondo: porque la combinación de sus elementos esenciales —la tragedia de origen, el traje melodramático, la noche, la venganza, la ciudad donde la impunidad es la norma— sigue produciendo reacción química en nuestra alma y brindando elementos para pensar lo que ocurre. Pocas criaturas de ficción son hoy más ricas en términos míticos. Tal vez se deba a que, en el fondo, Batman es la variación musical de otro de esos personajes que no envejece nunca: Hamlet, el Príncipe de la Dinamarca que continúa oliendo a podrido. Hablo de jóvenes aristócratas cuyo padre fue asesinado, que asumen la responsabilidad —y el peso— de la venganza y que deciden volverse locos, cada uno a su manera. Hamlet dice que va a fingirse loco, ante todo para disimular que necesita enloquecer de verdad. Bruce Wayne crea un traje que le permita reconocerse como el monstruo en que se ha convertido, y actuar en consecuencia.

Había olvidado la reconvención de mi madre hasta que, viendo The Dark Knight por primera vez, escuché que el Joker decía a sus víctimas casi lo mismo que ella a mí. Why so serious? "¿Por qué estás tan serio?" Para el Joker, la única actitud racional ante un mundo salvaje y antojadizo es cagarse de risa. La noción de progresividad, la intención de mejorar algo, de sobreimprimir un sentido a la realidad, sería absurda.

Cuando considero que Mauricio Macri tiene posibilidades de volver a la Presidencia, mi reacción instintiva es echarme a reír de manera interminable, hasta que alguien se apiade, me dope, me ponga chaleco de fuerza y me interne. Que después del daño oceánico, objetivo que produjo sobre la inmensa mayoría de los argentinos en cuatro años, siga siendo un candidato viable, desafía todos los principios sobre los que fundamos nuestras vidas: la razón, la ética, la verdad, la compasión, la belleza, la historia como ciencia, la creencia en nuestra naturaleza empática y el consecuente impulso a crear comunidad(es). Macri es una tragedia argentina, y de la peor naturaleza: la inconclusa.

Los cuatro años de macrismo fueron una pesadilla, que en mis sueños rankea en el mismo nivel que los '70. (Si llega a ganar, no duden de que apuntará a obtener el primer puesto, with a bullet.) Representaron la vuelta del Estado totalitario, espía y persecutor. Con otro disfraz, sí, pero descendiente directo de la dictadura alentada y financiada por los civiles poderosos del país. Pero los dos años que sucedieron a ese período han sido frustrantes, especialmente en materia de Justicia.

La impunidad es total, hasta el momento. Todos los que espiaron, fraguaron causas, metieron presa a gente inocente (de las causas fraguadas, por lo pronto) y entregaron maniatada a la Argentina a la más grande de las potencias coloniales de este tiempo, la están pasando mejor que vos y yo. Me subleva que tanta gente que se manifiesta solidaria con Ucrania ante la invasión rusa no perciba que, al recurrir al FMI, el macrismo abrió las puertas de la fortaleza argentina y facilitó que nos invadiesen a nosotros. Los conquistadores volvieron a ocupar nuestro territorio sin disparar un tiro. Por eso hoy somos un país soberano en los papeles, nomás. Soberano sos cuando decidís libremente sobre tu destino, pero ahora, endeudados como estamos, debemos obediencia a una autoridad supra-estatal que condicionará nuestros sueldos, determinará nuestros gastos y decidirá sobre nuestros recursos naturales como si fuesen suyos.

Por eso me lo tomo en serio. Porque no puede ser más serio.

¿Quieren medir la temperatura social del país en estos días, para ver cómo andamos? Seis machos de clase media, casi todos rubiones (¿se imaginan si hubiesen sido morochos?), violaron a una mujer en pleno día, en el corazón de la urbe macrista por antonomasia, porque asumieron que no iban a tocarlos. Nadie se anima a hacer semejante cosa a no ser que dé por sentado que este país es una joda, que acá nadie va preso a no ser que pertenezca a cierta sub-clase social. Ahí lo tenés a Chano Carpentier, con nuevo registro concedido por el alcalde de nuestra Ciudad Gótica. Si vos o yo hubiésemos hecho lo mismo que Chano en la vía pública, se nos prohibiría circular hasta en triciclo.

Una democracia es tan buena como su sistema de justicia. Acá podés matar a Santiago y a Rafa, meter presa a gente porque te conviene, espiar sin orden judicial, fraguar pruebas, informar mal a sabiendas, escrachar a personas inocentes por los medios, evadir fortunas y fugarlas, hacer negociados, monopolizar mercados sin control alguno, enajenar propiedades, terrenos y recursos públicos, mandar a un submarino al muere, negar asistencia médica a un moribundo y mucho más, y no te pasa nada. No. Te. Pasa. Nada. De existir un aparato que midiese impunidad, nuestra aguja estaría picando en la zona roja — indicando niveles en los cuales una democracia se vuelve inviable. ¿Cómo no va a candidatearse otra vez este impresentable, cuando la realidad le demuestra que es intocable? Y nosotros seguimos escudándonos en la correlación de fuerzas... Si la dirigencia del campo popular no conduce la insatisfacción que se multiplica en todo el país —y en particular, entre los más jóvenes—, no sólo perderá las elecciones: le entregará la representación de la justicia social a personajes que no pueden ser más inescrupulosos. O se enfrenta a los que se creen los dueños del país, o se suicida.

No digo que haya que hacer la del Joker o el Acertijo, porque no está en nuestra naturaleza. Como hijos y nietos de Madres y Abuelas, aborrecemos la violencia. Pero si te ponés el traje de Batman y te gusta lo que ves en el espejo, honralo. Batman no sube a esas alturas de Ciudad Gótica para bajar en ascensor. Bancate el vértigo que elegiste y lanzate.

Las tragedias argentinas no nos convirtieron en Batman. Tampoco sé en qué nos convirtieron, porque la metamorfosis no ha terminado. Pero al menos hay un rasgo de esa transformación que ya es evidente, además de alentador. Las tragedias nos convirtieron en un pueblo resiliente, dispuesto a hacer lo que haya que hacer cuando suene la voz de aura, para que tanto sufrimiento no haya sido en vano.

Acá abajo, al menos —a ras de la calle y en las intrincadas venas de los barrios, en las quebradas y en las planicies barridas por los vientos del sur—, coraje es lo que sobra.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí