LAS VARIANTES DEL DESVARÍO

En los Estados Unidos, las vacunas constituyen un problema más complejo de lo que parece

“Rudos vientos agitan los capullos de Mayo

Y el estío termina su estadía brevemente”.

Soneto 18, William Shakespeare

“¿Quién puede dibujar la línea entre donde termina el violeta y donde comienza el naranja en el arcoiris? Podemos distinguir la diferencia de los colores, pero dónde, exactamente, entra un color en el otro? Lo mismo con la cordura y la insanía”.

Billy Budd, Herman Melville

El verano había comenzado a todo ritmo en la ciudad de Nueva York, impulsado por una urgencia de conexión y consumo. La amenaza del Covid parecía esfumarse en el aroma a romance que flotaba en las calles, cuando de pronto los nubarrones Delta nos arruinaron el picnic. Cuando llegó agosto los ánimos comenzaron a virar y hoy, de cara al otoño, se percibe en las caras un gesto de fin de fiesta. Las conversaciones sobre infecciones y vacunas volvieron a encenderse. El regreso a clases presenciales luego de un año y medio de pandemia y las nuevas medidas sobre la obligatoriedad de la vacunación marcan el nuevo capítulo de una batalla cultural que no cede desde el principio de la era Covid.

En Estados Unidos hay unos 70 millones de adultos sin vacunar. Sólo un 55% de la población total ha recibido dos dosis. En estos días todos tenemos algún conocido infectado (en general asintomático) pese a estar vacunado. Así y todo, la ciudad de Nueva York hoy tiende a la baja de muertes —con un promedio diario de 10 por día en el último mes—, una realidad benigna al lado de lo que hemos vivido aquí, y muy diferente a la que se vive en algunos estados del sur.

En Alabama, por ejemplo, todas las camas de terapia intensiva están tomadas. Uno de cada cuatro hospitales del país tiene más del 95% del espacio de cuidado intensivo ocupado (hace un mes era uno cada cinco). El índice de hospitalización, y en paralelo el de vacunación, tiende a continuar las líneas de la división política entre estados demócratas y republicanos. La resistencia a la vacunación es un enorme problema en el país, y hay muchas voces indignadas. También existe una tendencia a poner a todos los no vacunados en la misma bolsa, lo que es un gran error, ya que los motivos de la negativa a la vacuna son muy variados.

El grupo demográfico de mayor resistencia ha sido el de los afroamericanos. La renuencia de los latinos también ha sido alta, aunque se ha revertido en los últimos meses. Desde las posiciones políticas, hay un mayor porcentaje de republicanos (cuanto más adictos a Trump, más opuestos a la inoculación), y también miembros de los movimientos antivacunas y libertarios independientes variopintos. Se suman los que creen que su juventud los vuelve inmunes, los que se sienten protegidos por haber tenido ya la enfermedad, y los que están esperando a ver qué anomalía distópica sufriremos los conejillos de indias que hemos sido vacunados (aunque sepan lo que sí puede pasarles si llegan a enfermarse).

En este país existe una dolorosa historia de horrendos experimentos médicos sufridos por los afroamericanos, lo que explica el profundo recelo de muchos de éstos ante el establishment médico. En 1932 (o sea, ayer nomás), 400 campesinos negros sifilíticos fueron seleccionados para un estudio denominado Tuskegee. Durante 40 años se los observó sufrir y morir sin tratarlos (aún luego de la aparición de la cura). La existencia de este experimento se difundió recién en los años '70, dando origen a un juicio y a las disculpas públicas de Bill Clinton. Pero está lejos de ser el único caso.

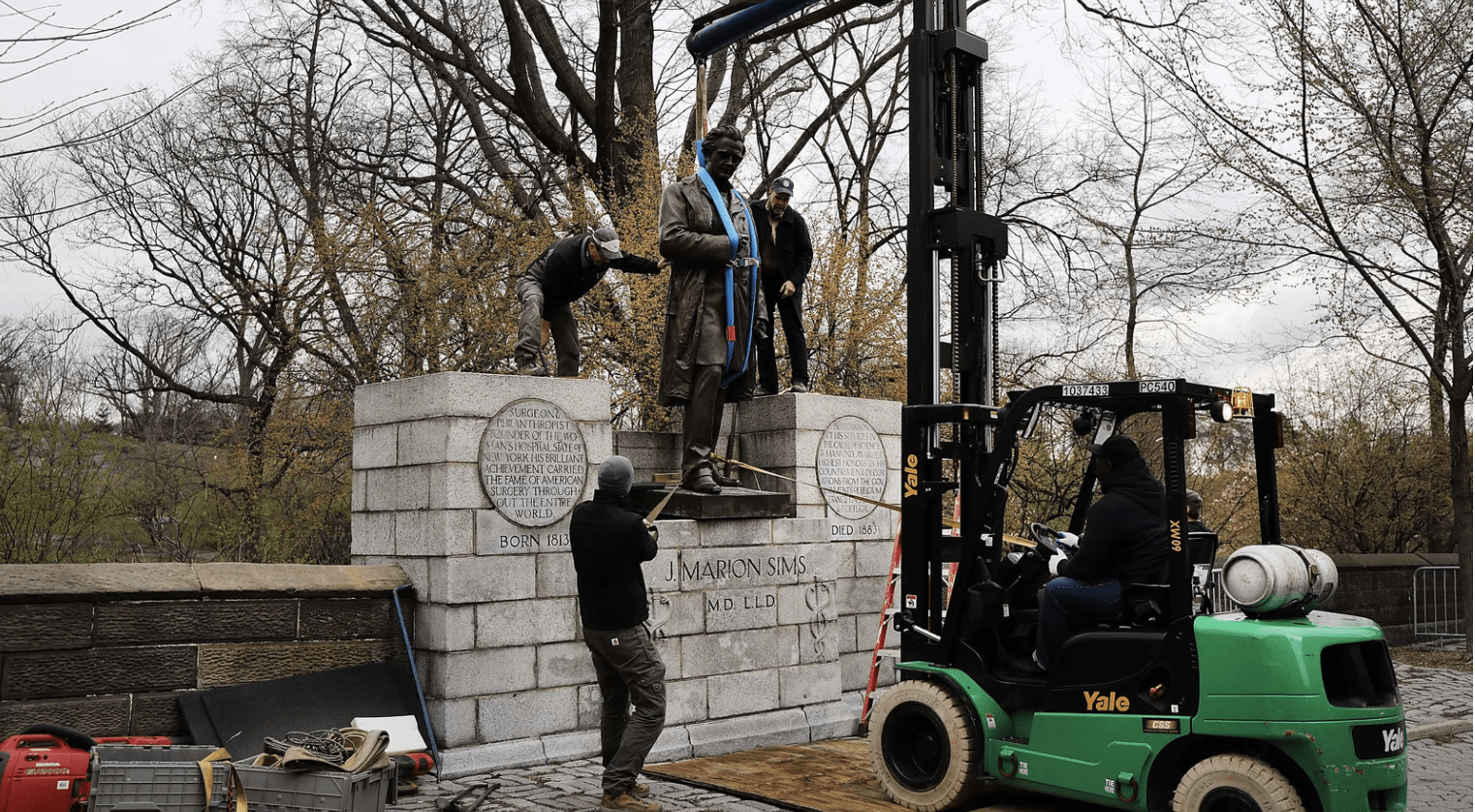

En 2018, luego de 129 años de orgullosa permanencia, la estatua del doctor J. Marion Sims, considerado el padre de la ginecología, cayó de narices al suelo del Central Park del lado de Harlem (el lugar más afroamericano de Nueva York) en un acto de repudio. Sims llegó a ser una celebridad internacional durante el siglo XIX por sus notables innovaciones —por ejemplo, cómo extraer fetos sin vida del cuerpo de una embarazada y así evitar su muerte— pero poco se supo hasta el siglo XXI sobre el accionar siniestro —y sin anestesia— que llevó a cabo en mujeres esclavas del sur del país para lograrlas.

A la luz de esta enorme sombra podemos ver la resistencia a la vacuna como una ramificación de la opresión a través de los siglos. La líder del movimiento Black Lives Matter de Nueva York declaró esta semana: “El 72% de los negros de 14 a 44 años en esta ciudad no están vacunados, entonces, quien va a parar a la Gestapo, digo, a la policía de Nueva York, cuando comience a sacar por la fuerza a los negros de los vagones o los autobuses”. En este país, la idea de la vacunación obligatoria como segregación no debería ser tomada de manera liviana.

En el caso de los latinos existe el tema de la indocumentación y también de la precariedad de su situación laboral. Hoy la ciudad obliga a las empresas a pagarles los días perdidos y el transporte para ser vacunados, pero la información tarda en extenderse. Muchos de ellos, acostumbrados a vivir en el margen, han preferido no ofrecer sus datos personales al sistema. Rosario, que trabaja en el mercadito de la esquina, se apoya en su fe: “Dios sabrá si me tocará o no, yo creo que no, porque yo rezo”. No dejo de intentar convencerla. Si termina en el hospital, apenas podrá comunicarse con el médico, como pasó con los miles de hispanos que murieron (en cantidad desproporcionada) durante la pandemia en Nueva York.

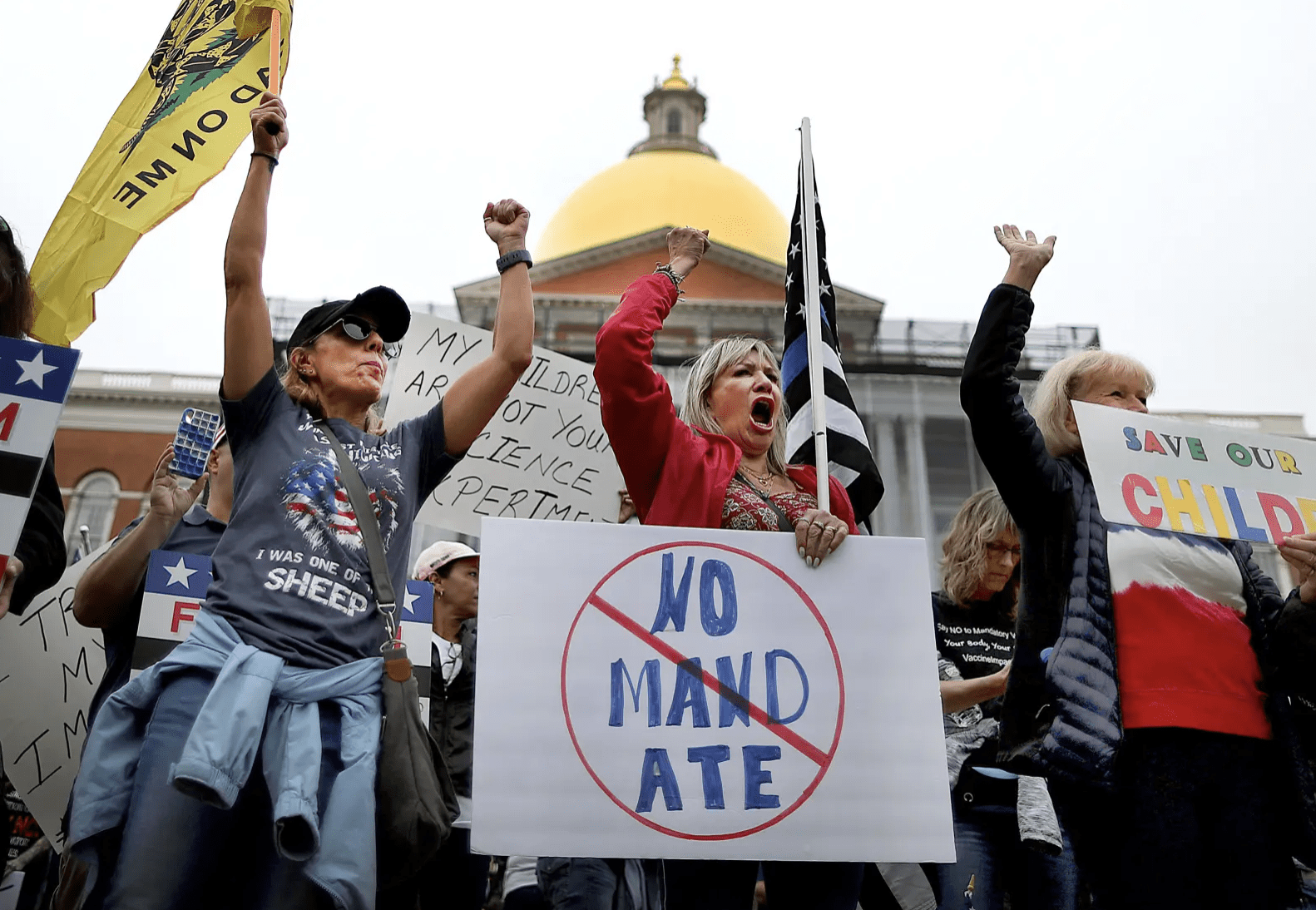

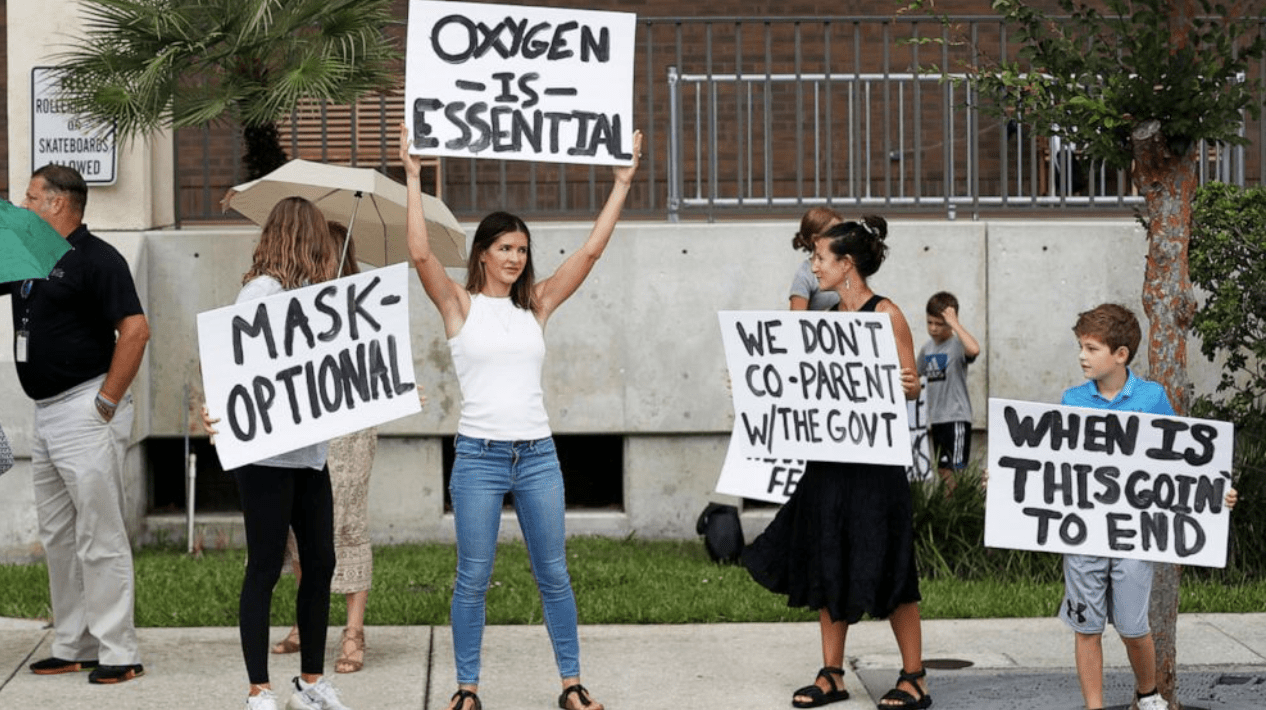

Con respecto a ciertos republicanos, los seguidores de Trump y las tribus libertarias, la resistencia a la vacuna cabe perfectamente dentro de su ultra individualista idea de libertad, y corre con la misma intención política que el rechazo al barbijo. El gobernador de Florida, Ronald De Santis, uno de los republicanos considerados presidenciables, se encuentra hace dos meses embarcado a fondo en una cruzada legal y mediática contra los distritos escolares que se niegan a acatar su orden de no requerimiento de barbijo en las escuelas, amenazando con cortar fondos y sueldos de aquellas instituciones que osen exigirle el uso a los alumnos. La tensión es altísima y muchos padres, tanto pro y como anti barbijo, están enojados. Las puertas de los establecimientos escolares son ahora sede habitual de peleas públicas. Estos niños, a los que el Covid les ha robado más de un año y medio de vida plena, hoy ven a adultos que protagonizan en sus escuelas escenas de desvarío que la sociedad debería ahorrarles.

La vociferante expresión habitual de los trumpistas (quienes abuchearon al mismo Trump, hace un mes, cuando les aconsejó vacunarse) palidece un poco ante la ola de muertes dentro de sus propias huestes. El presentador de radio Marc Bernier, autodenominado Sr. Anti-vacuna, murió de Covid hace pocas semanas. Igualmente le pasó a Dick Farrel, un mediático provocador de la derecha, y a Caleb Wallace, el creador de los San Angelo Freedom Defenders, un grupo de cruzados contra las restricciones. La realidad de la muerte —junto al nuevo status de la vacuna, que ha sido finalmente aprobada por la FDA— va logrando que la cantidad de vacunados continúe subiendo, si bien muy lentamente. Ver morir al vecino de al lado parece ser bastante más convincente que las palabras del Presidente Biden.

Desde 1777 —cuando George Washington decretó la vacunación obligatoria antivariólica en las tropas que luchaban contra Inglaterra— el mandato de las vacunas ha sido aceptado por la enorme mayoría de los estadounidenses. Este fue legitimado por la Corte Suprema con el dictamen Jacobson vs. Massachusetts de 1905. Ese año el señor Jacobson terminó pagando una multa de 5 dólares por negarse a inocular a sus hijos contra la viruela, pero su lucha continúa. El movimiento antivacuna ha crecido mucho en las últimas décadas gracias a la viralización de las fake news (que llenan el vacío creado por la desconfianza hacia los gobiernos y los sistemas de salud), pero aún antes del advenimiento de Internet ya había miles de personas convencidas de que sus hijos sufren problemas (principalmente autismo) por culpa de las vacunas. Es difícil ponerse en su lugar. Sin embargo, uno puede preguntarse, con inmensa tristeza, qué pensarán en el futuro los hijos de los miles de padres y madres que los dejaron atrás por creer en teorías conspiracionales —largamente refutadas— que leían en Facebook.

Conociendo las enormes diferencias entre los que se resisten a vacunarse, me hace mucho ruido escuchar a diario frases como “la gente que no se vacuna es incivilizada y estúpida” y “estos tarados están pirados y son criminales”. Es evidente que la vacunación es la manera de volver a la vida como la conocemos, pero agrupar a 70 millones de adultos no vacunados bajo el mismo rótulo no sirve más que para ahondar en una grieta inútil. El progresismo estadounidense comete una vez más el error que ya le ha costado tanto capital. Sostenido por un ideario que considera virtuoso (y en teoría puede serlo) ha tendido a definir a los de la vereda de enfrente como “deplorables” (la fatídica palabra de Hillary Clinton que le sirvió en bandeja la presidencia a Trump). No todo el que no se ha vacunado es un ser nefasto ni enajenado, y la deshumanización que estos motes implican puede en sí misma ser nefasta, generando no sólo un problema moral, sino político.

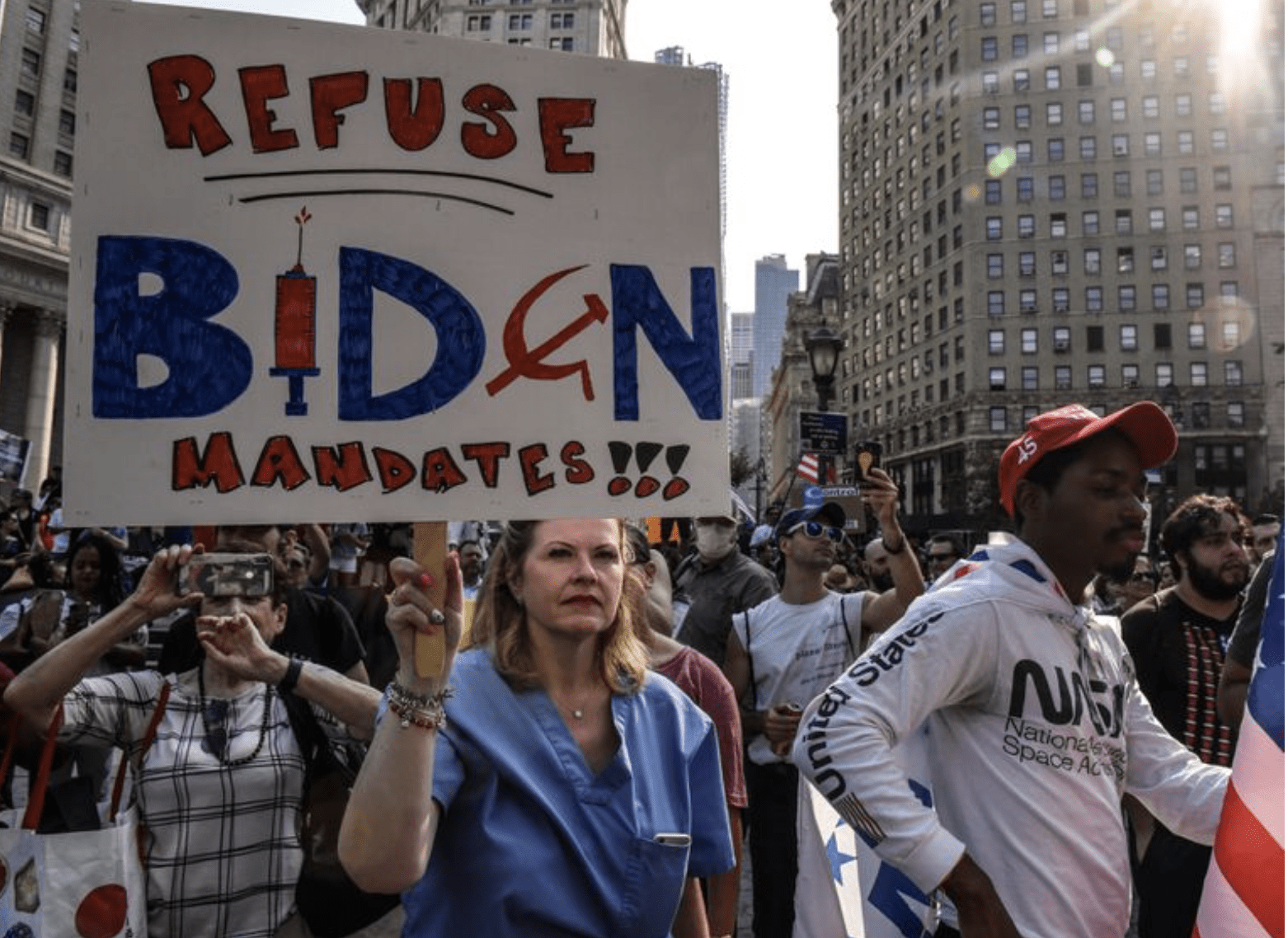

El 7 de septiembre Joe Biden anunció una orden ejecutiva que obliga a las empresas de más de 100 empleados a exigirles un certificado de vacunación o PCR semanal. El Presidente, visiblemente enojado, anunció que la paciencia se está acabando y agregó: “Lo que es increíblemente frustrante es que tenemos las herramientas, pero una minoría distintiva de americanos, apoyada por un grupo distintivo de políticos, nos está impidiendo doblar la esquina”. Su discurso se sintió divisivo e incompleto (no enfatizó, por ejemplo, el uso de barbijos u otros recursos) y la fiscalización de esta orden podría convertirse en una gran pesadilla. Empresas como United Airlines, que ya habían comenzado a exigir el certificado de vacunación, vienen enfrentando interminables conflictos con sindicatos y grupos religiosos. Como es de esperarse, se viene una letanía de litigios, una marea de victimizados, y una migración a las iglesias que puedan expedir un certificado de excepción religiosa. Podría decirse que a Trump le gusta esto.

En la comunidad sanitaria se teme que las nuevas directivas de Biden produzcan una mayor resistencia a otras vacunas existentes, creando crisis que podrían incluir la reemergencia de enfermedades como el sarampión. Las declaraciones de los gobernadores republicanos, por otro lado, le están brindando al movimiento anti-vacuna una mayor actualidad y legitimidad. “En este bravo nuevo mundo del Gran Hermano Biden, ¿qué podrá impedir la vacunación forzada de gripe o hepatitis?” se preguntó Tom McClintock, representante de la derecha californiana.

La frase bien podría haber sido pronunciada por Giorgio Agamben, el famoso filósofo de izquierda que generó una gran polémica desde el principio de la pandemia por su postura ante las restricciones y su efecto en las libertades. En su libro El estado de excepción, Agamben ya había alertado sobre las posibles consecuencias de situaciones históricas inéditas en las cuales el Estado asume poderes especiales: el estado de excepción constituye una “tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida", o sea, terreno fértil para totalitarismos. Hoy estas circunstancias especiales llegan a un mundo donde el control cibernético ya nos venía respirando en la nuca. La necesidad de aceptar restricciones y vacunas es evidente cuando se trata de la vida o la muerte, pero ¿debemos acallar todo debate sin ni siquiera preguntarnos cómo se desmantelará la hipervigilancia gubernamental una vez que la pandemia pase?

Es sabido que la frustración y el enojo se han multiplicado en estos tiempos, dirigiéndose a blancos visibles, como los gobernantes, o, como en el caso que hoy me ocupa, a los se niegan a ponerse la vacuna. Esta frustración es más que comprensible, hemos soportado más de lo que podíamos imaginar. Pero pensemos donde nos paramos al expresarla. “Cuando decidimos que algo es malo se acaba la conversación, cuando debería comenzar allí”, dice la doctora Julia Shaw en su libro Hacer el mal. “Juzgamos la conducta del otro sin matices, mientras juzgamos la propia considerando todos los factores mitigantes. Vemos la mala conducta del otro como tan ajena que no intentamos mínimamente entenderla”. Quizás la línea que nos separa de la conducta del otro no sea tan definida, como la de la cordura en los colores del arcoiris que menciona Melville. Quizás sólo podemos evolucionar hacia una sociedad mejor si dejamos de colocarnos en el pedestal de la virtud y reconocemos nuestras propias oscuridades y desvaríos.

Los casos y las muertes por Covid están bajando en el mundo, pero siguen, y el virus muta. Los gobiernos, mientras caminan sobre el delgado hilo de las consecuencias políticas, deberán seguir poniendo en marcha los mandatos necesarios para mitigar la pandemia. A nivel personal, con la indignación no vamos a convencer a nadie, pero sí quizás con algo cercano a la naturaleza del amor. Dice Henry D. Thoreau, “El hombre que va solo puede comenzar hoy, pero el que viaja con otro debe esperar a que esté listo, y puede que pase un largo tiempo hasta que puedan partir”. Ya casi estamos en camino. Ya casi estamos partiendo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí