LA VIDA ES UN CABARET (POLÍTICO)

La película de Bob Fosse habla de la Alemania del '30, de Argentina en el '72 y de lo que nos jugamos hoy

Cuando sos joven y circulás por la ciudad cosmopolita como si fuese tuya y te bebés la noche hasta su fondo blanco, la vida puede ser —qué duda cabe— dolce vita. A cierta edad, ¿quién se resiste a tirarse por el tobogán del exceso? Pero hay intensidades que acarrean efectos colaterales. Algunas, por ejemplo, logran enceguecer. Cuanto más deslumbrantes los brillos que te rodean, más difícil es ver lo que anida en las sombras. Tanta ciudad fulgurante hace equilibrio sobre cimientos podridos...

En 1929, Christopher Isherwood se instaló en Berlín. Era un inglesito de 25 años, hijo de un militar muerto en la Primera Guerra y de una rica heredera, que además era parienta de Graham Greene. Nunca completó sus estudios —las autoridades del Corpus Christi College de Cambridge le pidieron que se retirase discretamente—, pero aspiraba a convertirse en escritor. Había publicado ya una primera novela, llamada Todos los conspiradores (All the Conspirators, 1928). Fue su amigo el poeta W. H. Auden quien lo invitó a visitar la ciudad alemana por primera vez, en marzo del '29. Isherwood quedó fascinado y en noviembre de ese año volvió para quedarse.

Por supuesto, había excusas formales para ese exilio. Como todo escritor que se toma la cosa en serio, Isherwood vivía a la pesca de experiencias nuevas, lo que llamaba "la magia-misterio de la extranjería" (the mistery-magic of foreigness). Por entonces Berlín era un caldero cultural y político, donde se toleraban cosas que el resto de Europa perseguía y se perseguían cosas que el resto de Europa toleraba un poco más — por ejemplo, a los judíos. Pero la verdadera razón de su desplazamiento pasaba por las licencias que Berlín concedía, en materia de costumbres. "Para Christopher —confesó en una autobiografía que se tomó el trabajo de escribir en tercera persona—, Berlín significaba boys... Muchachitos".

Sin embargo, poco después conoció a una chica que lo fascinó. Se llamaba Jean Ross, era inglesa como él y se había trasladado a Berlín para conseguir trabajo como actriz. Dado que la fortuna no le había sonreído, solía cantar en cabarets —incluyendo aquellos frecuentados por la población lésbica— de la República de Weimar. No era muy buena cantante: "Tenía una voz profunda y ronca... desprovista de expresión", escribió Isherwood. "Y aun así, su performance era efectiva a causa de su llamativa apariencia y porque parecía importarle nada lo que la gente pensase de ella". En su libro llamado Adiós a Berlín (Goodbye Berlin, 1939), Isherwood la describe así

Percibí que sus uñas estaban pintadas de verde esmeralda, un color desafortunado, en tanto llamaba la atención hacia sus manos, manchadas por el tabaco y sucias como las de una nenita. Ella era oscura... Su rostro era largo y flaco, maquillado de blanco hasta parecer muerto. Tenía ojos muy grandes de color marrón, que reclamaban ser más oscuros para empatar su cabello y el lápiz que usaba para sus cejas.

Durante la primera conversación entre ambos, Ross habló todo el tiempo, fardándose de sus conquistas sexuales. Al rato sacó un diafragma de su cartera, para mostrarle cómo era. (Insisto: estamos en 1931.) Para el círculo de poetas que Isherwood formaba con Auden y Stephen Spender, Ross era una libertina encantadora, capaz de abrirte la puerta desnuda. A fines de ese año participó de una celebrada puesta de los Cuentos de Hoffman. Aparecía detrás de un velo en el segundo acto, una silueta trenzada en abrazo amoroso con un socio masculino. Por supuesto, Ross siendo Ross, ella aseguraba que no había desperdiciado la oportunidad que la puesta le obsequiaba de coger en escena.

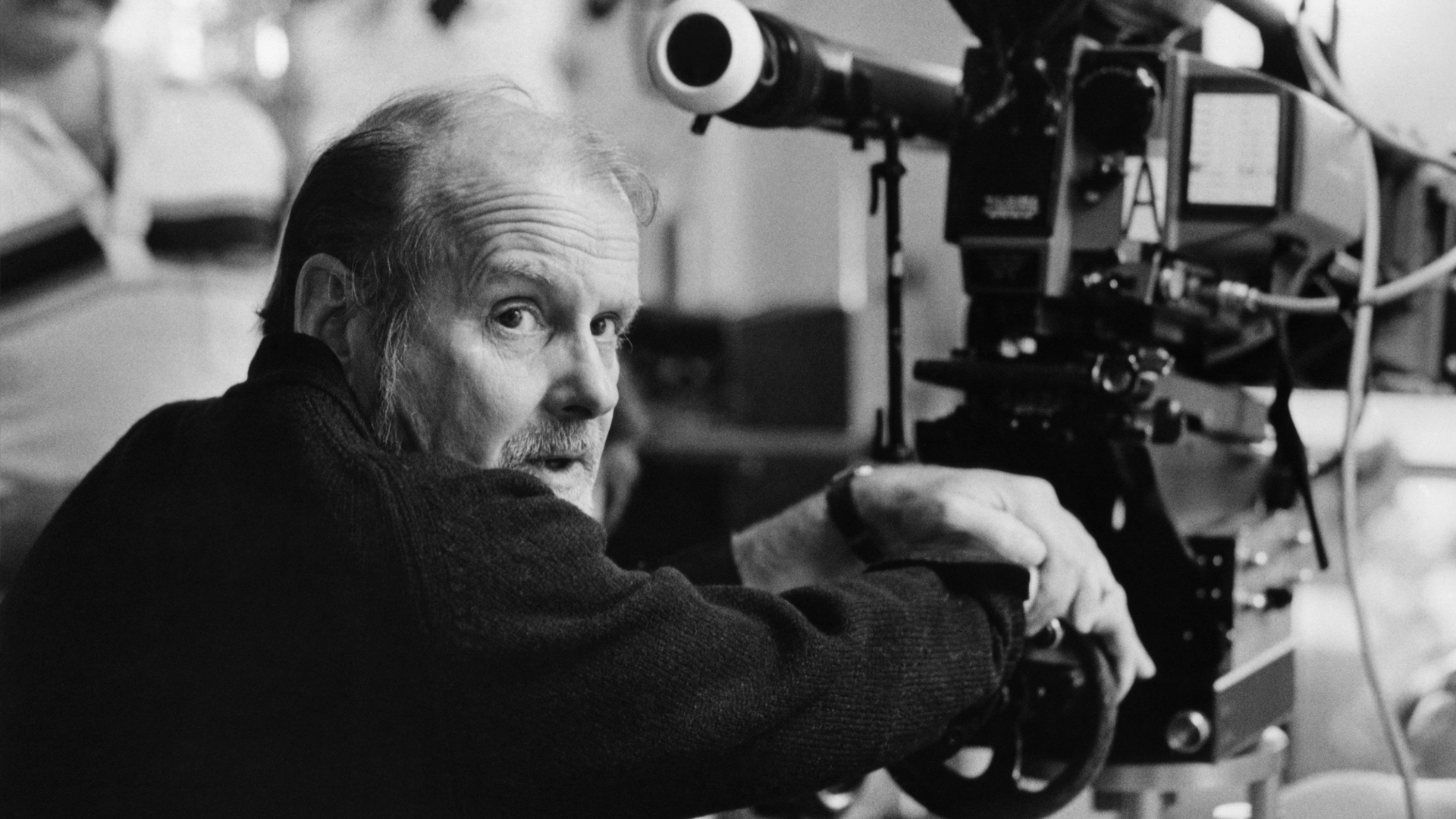

Durante aquel tiempo pasó por Berlín otro escritor gay, Paul Bowles, que se consagró recién en 1949, con su novela El cielo protector (The Sheltering Sky). El ida y vuelta entre ambos deleitó a Isherwood, que al recrear esos años ficcionalizó a Ross bautizándola Sally Bowles. Sí, esa Sally Bowles. La protagonista del relato homónimo que forma parte de Goodbye Berlin. La protagonista de la adaptación cinematográfica de 1955, que se llamaba Yo soy una cámara. (Al despuntar el libro, Isherwood anuncia las pretensiones de objetividad con que contemplaba la vida berlinesa: "Soy una cámara con el obturador abierto, muy pasiva, que no piensa — que sólo registra".) La protagonista, también, del musical de Kander, Ebb y Masteroff llamado Cabaret, que debutó en el '66. Y la protagonista, por último, de esa maravilla de película del '72 que dirigió Bob Fosse e interpretó Liza Minnelli, de cuyo estreno se cumplen 50 años —medio siglo, qué lo parió— en días, nomás.

La canción indicada

¿Por qué me deslumbró Cabaret en la Argentina de los '70? La fascinación inicial fue sonora, porque en el '72 yo tenía diez y la película era prohibida para menores. Pero mi madre, que sí había ido al cine y amado esa película, escuchaba el soundtrack de manera incansable. Durante muchos pero muchos meses, esa música consiguió que yo despertase con una sonrisa sistemática, aun a sabiendas de que me esperaba la esclavitud escolar.

Algunas razones de mi embeleso son evidentes. Hay allí canciones de espíritu circense, que invitan a sumarse al espectáculo y pasarla bien desde una actitud que no discrimina: después del redoble y el platillazo, lo primero que escuchás es la bienvenida en múltiples idiomas. Wilkommen, alemán; bienvenu, francés; welcome, inglés. Además hay sentido del humor, como se percibe en Money y Two Ladies aunque no entiendas ni jota de lo que se dice; un romanticismo desgarrado (en Mein Herr y en Maybe This Time), un sentimiento exaltado de la vida (en El mañana me pertenece, más sobre esto en breve) y una postura general que coincide con el carpe diem de los clásicos, en eso de recomendar el aprovechamiento de cada instante que la existencia deja paladear. "La vida es un cabaret", dice el tema homónimo, y con lógica inapelable anima a completar el razonamiento mediante el carácter transitivo: "Y yo amo el cabaret".

Lo que no recuerdo es cuándo vi la película por primera vez. Tal vez en un ciclo de cine de la Lugones o de la Hebraica. Una vez que se impuso la celestial tecnología que conocíamos como videohome, la repasé infinidad de veces. Pero me estoy adelantando. Vuelvo al pibe de diez y monedas a quien le encantaba esa música que, además, ponía a su madre del mejor de los talantes. ¿Quién era yo entonces? Un crío tímido, tragalibros, miope, que terminaba la primaria en una pública de Flores que lo educó, ante todo, en materia de tolerancia. Un pibe con poca calle y menos mundo, a quien le resolvían todo y por eso vivía feliz en su burbuja fabricada, básicamente, por las ficciones que adoraba. Una criatura a la cual le tocó una familia amorosa, cuyos viejos ya estaban enseñándole, sin embargo, cuánto duelen las pérdidas. (Mi abuelo Ángel, figura orsonwellesca que aún impera sobre el Olimpo de mi alma, murió en agosto del '72.)

Lo que sí recuerdo es la noticia que reveló que el otro mundo —aquel que quedaba más allá de la burbuja y me importaba un pito—, podía interferir con el mío en cualquier momento. A Rucci lo mataron en septiembre del '73, o sea cuando yo amanecía al ritmo de Cabaret, a nueve cuadras de casa. Por supuesto que ignoraba qué representaba Rucci, pero aun así entendía que se trataba de un señor importante al que habían fusilado de 23 tiros ahí nomás, dentro del magro territorio que yo cubría a pie, yendo y viniendo de la escuela.

De todos modos seguí cantando las canciones del film, entre ellas una que me gustaba mucho a pesar de que no la cantaban ni Liza ni Joel Grey. Se llama El mañana me pertenece (Tomorrow Belongs to Me). La disfrutaba porque era bellísima, nomás, y porque es de esas con crescendo, que empieza tranqui y va subiendo la escala de los agudos y te impulsa a ponerte de pie y terminar a los gritos. Cosa que yo hacía ya entonces, aunque no había visto la película y me faltaba el contexto.

En el film de Fosse, hay una escena en la cual Brian (Michael York), el personaje que representa a Isherwood, y Maximilian (Helmut Griem), un playboy con el título nobiliario de barón, van a tomar algo a una cervecería al aire libre. De repente oyen que alguien canta. Es un pibe divino de esos que deben haber enamorado a Isherwood en Berlín: rubio, flaco, alto, de rasgos perfectos y dientes impecables. La canción, claro, es El mañana me pertenece. La cámara se desprende de su rostro y baja, para mostrar que el pibe tiene camisa marrón y una svástica en el brazo. Al principio, los presentes lo miran con atención, pero sin reaccionar. Los primeros en ponerse de pie para sumarse a la melodía son los jóvenes. Después se pliegan los adultos, a excepción de un viejo escéptico y de Brian y Max, que emprenden la retirada. Una vez conseguida la adhesión de (casi) todos, y con la canción en su tramo final, el pibe se calza la gorra y extiende el brazo para hacer el saludo nazi.

"¿Todavía pensás que los tienen controlados?", pregunta Brian, refiriéndose al desdén de la alta burguesía alemana respecto de Hitler y sus hordas. Max, por supuesto, no responde.

Desde que vi la película por primera vez y me cayó la ficha, no dejaron de pasarme dos cosas. La primera es que la canción sigue encantándome, todavía me impulsa a levantarme y a cantar con fuerza. La segunda es que, en paralelo, además me espanta y me estremece. Porque terminé entendiendo lo que mi inglés de entonces, muy precario, me impedía apreciar. En ese tiempo creía que la letra hablaba sólo de cosas lindas como el sol, las abejas, los ciervos y el río Rhin, pero al final la cosa se pone turbia.

Oh, Fatherland, Fatherland (o sea, no Madre Patria sino Padre Patria)

Danos la señal

Que tus hijos esperan ver

La mañana llegará

Cuando el mundo sea mío

El mañana me pertenece.

Desde que vi la película —juraría que en los '80, ya en democracia o con la democracia ad portas—, consideré esa escena como una representación gráfica del camino que nos condujo al '76. Por aquel entonces yo no entendía nada de lo que pasaba, en términos racionales y políticos. Pero lateralmente, emocionalmente, pesqué lo esencial.

La derecha llega al poder cuando encuentra la canción indicada. (También puede encontrar un prejuicio rendidor, o una persecución, o una fobia, o una inseguridad compartida por muchos.) Entonces pone a funcionar su máquina de fabricar y difundir contenidos, durante el día y la noche, de lunes a lunes, y aprieta a quien tiene que apretar, y financia las violencias que le convienen, hasta que consigue lo que quería: persuadir a gente que hasta entonces creíamos parecida a nosotros —gente conocida, valorada y hasta querida: parientes, incluso— de ponerse de pie y cantar, de aplaudir, de defender, la más aberrante de las conductas.

Los hombres huecos

Ninguna circunstancia histórica se repite tal cual. Las diferencias siempre son más que las coincidencias: de calendario, latitud, sistema político, cultura, moralidad... Pero aun así, hay escenarios del pasado con los que nuestro presente hace armonía, vibrando en frecuencias complementarias.

Isherwood llegó a la Alemania de lo que conocemos como Weimar, el "Deutsches Reich": un gobierno republicano constitucional que surgió en el '18, a consecuencia de la derrota en la Primera Guerra y la abdicación del Kaiser Guillermo II. Los primeros años de la República de Weimar fueron arduos. Había hiperinflación, inestabilidad política condimentada con violencia y una dependencia incomodísima de las potencias que la habían derrotado en los campos de batalla. A partir del '24 la cosa se estabilizó un poco, pero la crisis mundial del '29 la embocó por debajo de la línea de flotación. Hubo recesión económica y el desempleo se disparó. El Presidente von Hindenburg se vio obligado a cambiar de cancilleres como de camisa, hasta que entronizó a Hitler el 30 de enero del '33.

Ese es el subtexto que no hay que perder en la escena de El mañana me pertenece. Una nación que se consideraba entre lo más excelso que produjo la humanidad —la patria de Gutenberg, Durero, Goethe, Kant y Beethoven— se había pegado un porrazo y ya no se reconocía en la imagen abyecta que devolvía el espejo. Eso es lo que ofreció Hitler a tantos alemanes que hasta entonces lo habían despreciado o desconfiaban de él: la posibilidad de un nuevo mañana, de sobreponerse a ese presente negro en el que se los obligaba a pagar los platos rotos de la guerra (y esto lo digo en el sentido más literal) y, last but not least, de desacoplarse de la humillación y de las inseguridades que no los dejaban dormir. Por eso obtuvo un rotundo apoyo popular. Los alemanes de Weimar decidieron que lo que Adolf vendía pesaba más que aquello del nazismo que los incomodaba. Y muchos aceptaron que se jodiese al vecino judío —y ni hablar, si se había vuelto más próspero que ellos—, con tal de que el régimen los sacase del pozo material y emocional.

Cuesta poco encontrar parangón con lo que fue la antesala del '76 en la Argentina. Parte de nuestras clases medias y la clase acomodada consideraban que el país era un faro del Primer Mundo en pleno Tercero. Pero esa visión tradicional se deshilachaba, en el marco de un crecimiento de las militancias de izquierda que reubicaba a la Argentina en el contexto de esa Latinoamérica de la que no querían ser parte. Ese sector del pueblo decidió entonces que lo que los milicos vendían pesaba más que aquello de la dictadura que los incomodaba. Por eso fueron tantos los que aceptaron que se jodiese al vecino —y en especial, a esos negros que pretendían ser tan prósperos como ellos—, con tal de que el régimen restaurase su fantasía de vivir en una sociedad del Hemisferio Norte.

Cabaret cuenta la historia de un puñado de personajes que bailan en un salón del Titanic, sin terminar de advertirlo. Algunos, como Sally y Brian, han ido a Berlín en pos de una libertad de la que carecían. El barón Max trata de prolongar su divina decadencia, en la antesala del desastre. Y el judío pobre Fritz (Fritz Wepper) y la judía rica Natalia (Marisa Berenson) creen que el amor todavía es posible, en un mundo que está a punto de proscribirlo. El epicentro dramático es el Kit Kat Club, donde Sally canta y las veladas son animadas por un Maestro de Ceremonias —el papel de Joel Grey— que exhibe su amoralidad como quien luce una pilcha nueva. La cámara de Isherwood y del director Bob Fosse hace foco en el cabaret como microcosmos que permite contarlo todo. Al comienzo, un nazi es echado del cabaret a patadas. Al final, sobre una de las superficies bruñidas del Kit Kat Club, se impone el reflejo deforme de los nazis que coparon el lugar.

En el revival teatral que Sam Mendes inició en el '93 —primero en Londres, después en Broadway y finalmente en las apropiadísimas instalaciones de lo que una vez fue la disco Studio 54—, el acento sobre las consecuencias del individualismo y la falta de compromiso político fue todavía más marcado. En el final, el personaje que representa a Isherwood, aquí llamado Cliff, anota en su libretita de proyecto de escritor: "Había una vez un cabaret. Y había un Maestro de Ceremonias. Y había una ciudad llamada Berlín. Y un país llamado Alemania. Y era el fin del mundo".

Sally dice poco después: "Todo va a salir bien. Es política, nomás. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?" En el instante postrero, el Maestro de Ceremonias —que en esa puesta interpretó Alan Cumming, en una versión agresivamente hipersexual— se quita su impermeable, revelando que debajo lleva puesto el uniforme de interno de un campo de concentración, con tres distintivos a la altura del corazón: la estrella amarilla que identificaba a los judíos, la estrella roja que identificaba a socialistas y comunistas y el triángulo rosa que identificaba a los homosexuales.

Esa es la forma en que suelen darse algunos cambios históricos: subrepticiamente, invitando a que no los percibamos —a que no nos hagamos cargo— hasta que es demasiado tarde. En el arranque, el Maestro de Ceremonias anuncia que el cabaret es un sitio donde los problemas de la vida quedan afuera. "Aquí, la vida es hermosa", dice. Pero el cierre del film demuestra que eso, si fue cierto alguna vez, ha dejado de serlo. El drama no es tanto que los nazis se hayan metido adentro. Lo trágico es que el entero público del Kit Kat Club se haya nazificado y el precio que —desde fuera de cuadro, lo sabemos— pagará por ello.

"Este es el modo en que el mundo termina", había vaticinado T. S. Eliot en 1925, al concluir su poema Los hombres huecos. "No con una explosión, sino con un gemido".

Jean Ross es Sally pero Sally no es Jean Ross

Si algo ama la Sally del relato de Isherwood es escandalizar a todo Cristo que se le cruza, fingiéndose una mujer mundana. Pero el texto recuerda que tiene apenas 19 años y una ingenuidad de la que todavía no pudo desprenderse. "Perdió un montón de tiempo tratando de seducir a un caballero de edad", apunta Isherwood a modo de ejemplo,"que a todas luces hubiese preferido embarcarse en charla con el barman". Según la puesta en escena, han existido Sallys teatrales más reventadas y prostibularias. Pero Liza, que siempre será la Sally proverbial y durante el rodaje tenía 25, encarnó a la perfección esa actitud escandalosa que no disimula la fragilidad interior. Sin quererlo, la Jean Ross original contribuyó a generar un personaje inolvidable, que no tardó en hacer olas. A fines de los años '30 Isherwood se afincó en los Estados Unidos, donde conoció al joven Truman Capote, de quien se convirtió en mentor. Lo cual permite sumar dos más dos. Sin Sally Bowles, ese petardo que es la Holly Golightly de Desayuno en Tiffany's nunca habría llegado a existir.

En su nouvelle sobre Sally, Isherwood ficcionaliza otro episodio real de su relación con Ross. En cierto momento ella quedó embarazada, probablemente de un actor y pianista llamado Peter van Eyck. (En el relato vendría a ser el pianista Klaus.) Ross decidió abortar e Isherwood la acompañó, fingiendo ser su pareja heterosexual y el co-responsable del embarazo. En el film, la historia es un poco diferente. Sally queda embarazada y no sabe si el bebé es de Brian o de Max. Sintiendo que es su deber, Brian le propone formalizar su relación y hacerse cargo del niño. Pero ella advierte que eso no es lo que Brian desea. Y decide procurarse el aborto, del cual sólo informa ex post facto. El episodio es crucial en la película, porque precipita la separación que conduce al final: Brian abandona Berlín y Sally se queda, persistiendo en su negación de lo que está ocurriendo en la ciudad —y en Alemania toda— de modo cada vez más ostensible. La persecución política. La violencia desatada desde el Estado, mientras el Poder Judicial mira a otra parte.

En el último número musical, Sally entona la canción que da título al film. Es una defensa a ultranza del estado de ánimo y de la voluntad de vivir a full. Allí Sally cuenta la historia de una prostituta llamada Elsie, que al consumirse como una vela se convirtió en lo que Sally llama "el cadáver más feliz que haya visto nunca". Sally insta entonces a dejar de lado "el tejido, el libro y el escobillón" y repite la invitación que Elsie formulaba: "Vení, escuchá cómo suena la música. La vida es un cabaret, viejo. Vení al cabaret". La canción le permite a Sally apropiarse de ese código, y por eso anuncia: "Cuando me vaya, quiero irme como Elsie". Lo cual, cuando te limitás a escucharlo, hace perfecto sentido. Pero es ahí donde interfiere nuevamente el contexto.

Yo podía disfrutar de las canciones, porque no había visto la película. Lo llamativo es que mi madre, que la había visto, las disfrutase como si no hubiese registrado lo que ocurría alrededor de la cantante en ese momento. Claro que es comprensible que Sally reclame su derecho de vivir y morir como se le canta. ¿Quién querría otra cosa? Pero el film pone en duda su decisión, cuando la cámara se mueve hasta encontrar la imagen deformada de los nazis instalados en el Kit Kat Klub. Que esa gente esté ahí significa que el deseo de vivir y morir como se te canta ya no está en tus manos. De ahí en más, vas a vivir y a morir como el régimen disponga.

Jean Ross se fue de Berlín a tiempo. Volvió a Inglaterra, donde se afilió al Partido Comunista. Siguió siendo socialista por el resto de su vida, convirtiéndose en corresponsal de guerra y cubriendo la Guerra Civil Española. Lo cual sugiere que la primacía de lo frívolo en Sally Bowles era en buena medida una proyección de Isherwood, que no sólo era apolítico —esa cámara neutra, que mira sin pensar— sino que además exhibía una veta antisemita, que lo forzó a hacer correcciones a sus textos berlineses después de la guerra. Difícil imaginar a la Sally del musical y del film en el trance de dejar Berlín para hacerse comunista. La Sally que está allí no advierte que su chance de vivir y morir como Elsie ya no existe. A lo sumo, le queda la posibilidad de convertirse en querida de un jerarca nazi y potenciar la ingesta de píldoras y alcohol, hasta acallar su consciencia... y convertirse en un cadáver que, de feliz, nada.

Mi vieja disfrutó ingenuamente de Cabaret y sus canciones porque no advirtió hasta qué punto ella también era Sally Bowles. Alguien que reclamaba su derecho a disfrutar de la vida, pero que no percibía —porque no quiso, o porque no pudo— que el mundo empezaba a desmoronarse alrededor suyo y que ese desmoronamiento enterraría sus deseos bajo toneladas de roca.

Cuando lo entendió, ya era demasiado tarde. Y entonces no le quedó otra que pagar el precio sin chistar.

Murió de un cáncer de pulmón galopante, siendo mucho más joven de lo que había sido su padre, el gordo Ángel, cuando le falló el corazón.

Fuerza bruta

En mi alma, la República de Weimar, el '72 argento y el presente mundial se combinan en un acorde inquietante. Weimar y nuestro '72 representan la antesala de períodos abominables. Hoy la cosa no pinta más auspiciosa. Si algo sugiere la situación actual es que la dinámica histórica nos empuja hacia esa misma puerta (¡o incluso una peor!) a empellones destemplados.

El dinero sigue haciendo girar al mundo, como cantaban a dúo Sally y el Maestro de Ceremonias. El tema es que últimamente lo hace a tal velocidad, que en cualquier momento vamos a prendernos fuego. Toda la historia y las películas y las novelas no han alcanzado, parece, para persuadir a millones de que de las situaciones complicadas no se sale con recetas simples y mágicas. De una derrota bélica, una crisis del espíritu nacional y una hecatombe económica, no se sale matando judíos. Las mentiras de un farsante profesional como Trump no le devolvieron a sus seguidores —pobretes blancos, en su mayoría— la sensación de ser superiores a los negros, marrones y afines. La derrota y eliminación definitiva del peronismo tampoco sería la panacea que los gorilas quieren creer, el abracadabra hacia su felicidad y su gloria; de ocurrir algo tan improbable, sus vidas no harían otra cosa que empeorar.

¿Quién no querría que la vida fuese un cabaret? Un lugar amable, donde vista, olfato, tacto, oído y paladar resultan consentidos; donde nadie juzga tus vicios ni tus elecciones y te sirven lo que quieras con sólo chasquear los dedos; donde es natural reír, cantar y bailar y la seducción está a la orden del día; donde hay arte y chabacanería y el tiempo es un presente eterno. No imaginan las ganas que tengo de intoxicarme con una bebida color verde absenta, rodeado por una decoración decadente, mientras elevo la voz para imponerme a la música y discuto de belleza y de política —como se discutía en los cabarets de la avenida Kurfürstendamm— y aprecio de reojo el talle estrecho de una muchacha que, al igual que Sally, se mueve entre las mesas en busca de un sugar daddy.

Pero ese lugar no existe hoy, y si existiese, sería sensato dosificar nuestras visitas. Porque a este respecto Sally se equivocó fiero. Debió haber escuchado a aquellos a quienes descalificaba como "profetas de la fatalidad" (prophets of doom), porque esa gente no pretendía borrarle la sonrisa, sino llamarla a una lucha para la cual conservar la alegría era, y es, primordial.

Hoy no podemos darnos el lujo de ser Sally, por más encantadora que nos parezca. Deberíamos intentar, más bien, parecernos a Jean Ross. En todo caso vendríamos a ser los hijos nonatos de Sally Bowles: los beneficiarios de su trágica experiencia, aquellos que nos propusimos no repetir sus errores. Lo que deberíamos hacer es tomar el silogismo que Sally inmortalizó en la canción Cabaret —ese razonamiento que obviamente no entendió del todo, pero nos legó igualmente—, y llevarlo a sus últimas consecuencias. Porque de ser verdad que la vida es un cabaret y que amamos el cabaret, ergo (diría un científico), no no nos quedaría otra que amar la vida también. Por eso mismo, si aspiramos a gozar del cabaret de la existencia, lo primero que habría que hacer, lo imperativo, sería proteger la vida, sin la cual no hay Kit Kat Club que valga. Y esa es la lucha central de este tiempo, la que nos corresponde a los que seguimos de pie, como ocurrió en la Berlin del '33 y en la Argentina del '72, cuando se estaba a tiempo de impedir lo peor.

Proteger el valor fundamental de la vida y los derechos elementales sin los cuales se la mancilla y deprecia. Cuidarla de los poderes que están en contra de todo lo bello, lo virtuoso y lo divertido. Salvarla del dinero que reseca lo que toca, o en su defecto lo torna vulgar. Preservarla de la fuerza para la cual la violencia es toda la justificación que necesita.

Algunas obras geniales —y Cabaret, que se estrenó en los Estados Unidos el 13 de febrero del '72, es eso para mí— desafían los condicionamientos del tiempo físico y consiguen hablarnos en el idioma de hoy.

Piénsenlo un segundo. Hablo de una historia que amasó Isherwood en la Alemania de los '30, a partir de su experiencia vital. Que cruzó el océano y pasó por las manos de una sucesión de artistas y formatos narrativos, hasta que se la apropiaron un puñado de talentos: los compositores Kander y Ebb, el director Bob Fosse, la esplendente Liza. Que alzó un espejo deformante para que los argentinos de los '70 nos viésemos en él, aunque muchos —como mi madre— no hayan interpretado el reflejo a tiempo. Que en estos días, cuando cumple medio siglo, resuena en clave mundial, porque los poderes institucionales reculan ante los poderes fácticos en todas partes, dado que los milmillonarios erosionaron la confianza de los pueblos en las instituciones que las preservaban de la fuerza bruta. Y que también interpela a este país austral, arrinconado por una jugada geopolítica que aspira a un efecto doble: condenarnos a ser una colonia como en el siglo XIX, un paisito servil, funcional a intereses ajenos; y con la misma movida, usando una pieza que creíamos propia, barrer con el sector del peronismo que todavía persigue justicia —social, y de la otra— verdadera.

Si algo dice Cabaret en estos días es que en ciertas instancias hay que poner la joda en pausa, salir del Kit Kat Club y dar la pelea en la calle. Porque de otro modo, citando a Cliff, será el fin del mundo.

"¿De qué te sirve quedarte solo en tu cuarto?", dice Sally que le decía Elsie.

La vida, viejo, es una batalla que sólo se puede ganar si la damos.

Vengan al Cabaret Político.

Wilkommen. Bienvenu. Welcome.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí