LA ÚNICA PREGUNTA

Entre los aborígenes del film de Scorsese y los pobladores de Gaza hay pocas diferencias

El estado de ánimo que predominó en mi alma durante esta semana fue casi inmejorable. Me animaría a decir: exultante. Se lo debo a la conjunción de razones personales y circunstancias que comparto con infinidad de gente. Por un lado, estoy contento porque lanzamos la nueva FM de Radio Provincia, con streaming y todo, apuntada al público joven del extenso territorio de Buenos Aires, que se merecía una atención especial por parte del sistema de medios públicos. Fue una verdadera patriada que se llevó adelante con esfuerzo, mediante un espíritu de club de barrio: tarea de equipo ciento por ciento, laburo inter-generacional de un montón de profesionales que, sin embargo, conservan su energía amateur.

Además empecé a escribir otra novela. Un proyecto que me sorprendió, porque no era el que formaba parte de mis planes para este año. De algún modo será prolongación de Kamchatka. Si bien no es una segunda parte, participa de su ánimo entre juguetón y trágico: así como Kamchatka contaba el '76 desde los ojos de un niño, esta contará la experiencia de la dictadura desde un adolescente, que aunque ignora lo que los genocidas están perpetrando en tiempo real, aprende qué es el autoritarismo a través de lo que ocurre puertas adentro de su colegio. Y también me alegra que la semana que viene salga al mundo el audiolibro de la biografía del Indio, Recuerdos que mienten un poco. La voz del audiolibro es la mía (leer 800 y pico de páginas no es moco de pavo, se los puedo jurar), y además la cosa viene con yapa: un capítulo extra de diálogo con Solari, cubriendo lo que fue de su vida entre que salió el libro original y el presente.

Pero además existen las razones que compartimos muchos. Axel ganó las elecciones holgadamente y será gobernador de Buenos Aires durante cuatro años más, un triunfo cuya justicia no discuten ni los gorilas más acérrimos. Y Massa fue el candidato más votado para la presidencia, mediante un resultado también abultado que expresó, ante todo, la reacción de buena parte del pueblo argentino ante el caos que prometen Milei y sus cómplices. Yo llegué preternaturalmente tranquilo a la elección, como alguno de ustedes habrá notado: confiaba en la mayoría de los argentinos, estaba convencido de que éramos multitud los que no ignorábamos ni habíamos botado a la basura los aprendizajes del último medio siglo. Esa intuición se confirmó el domingo, y la batalla de autitos chocadores que la oposición protagoniza desde entonces —deberíamos tener un Coppola que la documentase, bajo el título A-PRO-calypse Now— no hizo otra cosa que certificarla.

Por supuesto, siendo la vida como es (tan golosa, con un paladar de obvia preferencia por lo agridulce), también procuró realidades que borraron mi sonrisa. Como la horrible agonía e intolerable muerte de la periodista Mariana Moyano, de esas cosas que te dejan contemplando el vacío y considerando que el universo puede ser arbitrario y cruel cuando se le canta. (Siempre tengo presente ese verso de Lou Reed que dice: "La vida es buena, pero de justa no tiene nada".) Sin embargo, a pesar de la lamentable noticia, mi buen ánimo de fondo resistió.

El sábado 21 hubo salida de chicos con mis hijos varones —la patrona estaba de viaje turístico por el noroeste argento, en compañía de una amiga— y fuimos a ver la nueva de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon). La película está basada en un libro de David Grann publicado en 2017, que cuenta una historia real en clave de non fiction. Como le ocurrió a tantos pueblos originarios de América, la tribu de los Osage fue desplazada de sus tierras por el conquistador blanco que las codiciaba, durante el siglo XIX. (Osage es la deformación francesa de un término que significaba "pueblo de entre aguas", ya que habían prosperado en los valles que existían entre los ríos Ohio y Mississippi.) Paradójicamente, los mandaron a unas tierras de Oklahoma que no le interesaban a nadie... hasta que brotó petróleo a raudales, convirtiendo a los desplazados en gente rica. Pero claro: en vez de aprender la lección y encarar el resto de sus vidas con responsabilidad, los carapálidas decidieron seguir siendo la mierda racista y asesina que siempre habían sido. Y empezaron a matar a los Osage uno tras otro, tanto hombres como mujeres, para apoderarse de sus tierras y de su petróleo.

Por un lado, tomaban la precaución de colocarse en la línea hereditaria de sus víctimas, de diversos modos: hombres blancos que se casaban con mujeres Osage, hombres Osage que firmaban seguros de vida a nombre de tutores blancos. (La ley consideraba a muchos Osage como incapaces de manejar su dinero, por lo cual se les designaba un tutor que lo administraba y ante el cual debían justificar para qué querían la plata, cada vez que pretendían retirar una suma del banco. Como imaginarán, los tutores eran blancos. Capitalismo quintaesencial: se supone que esa guita es tuya, sí, pero los que la explotan y hacen rendir siempre son otros.)

Pero al mismo tiempo, como las víctimas de esos enjuagues eran aborígenes, ni siquiera se preocupaban mucho en disimular sus crímenes. No lo recuerdo textualmente, pero durante la película alguien dice algo parecido a que, para el sistema judicial de la época, matar a un indio no era mucho más grave que matar a una gallina. Y así fueron sucediéndose infinidad de asesinatos chapuceros, que la policía ni siquiera se molestaba en investigar. Eso sí, los mecanismos de la herencia funcionaban aceitadamente, y los derechos sobre esas tierras pasaban de inmediato a manos de viudos y tutores, que por supuesto se fingían desconsolados.

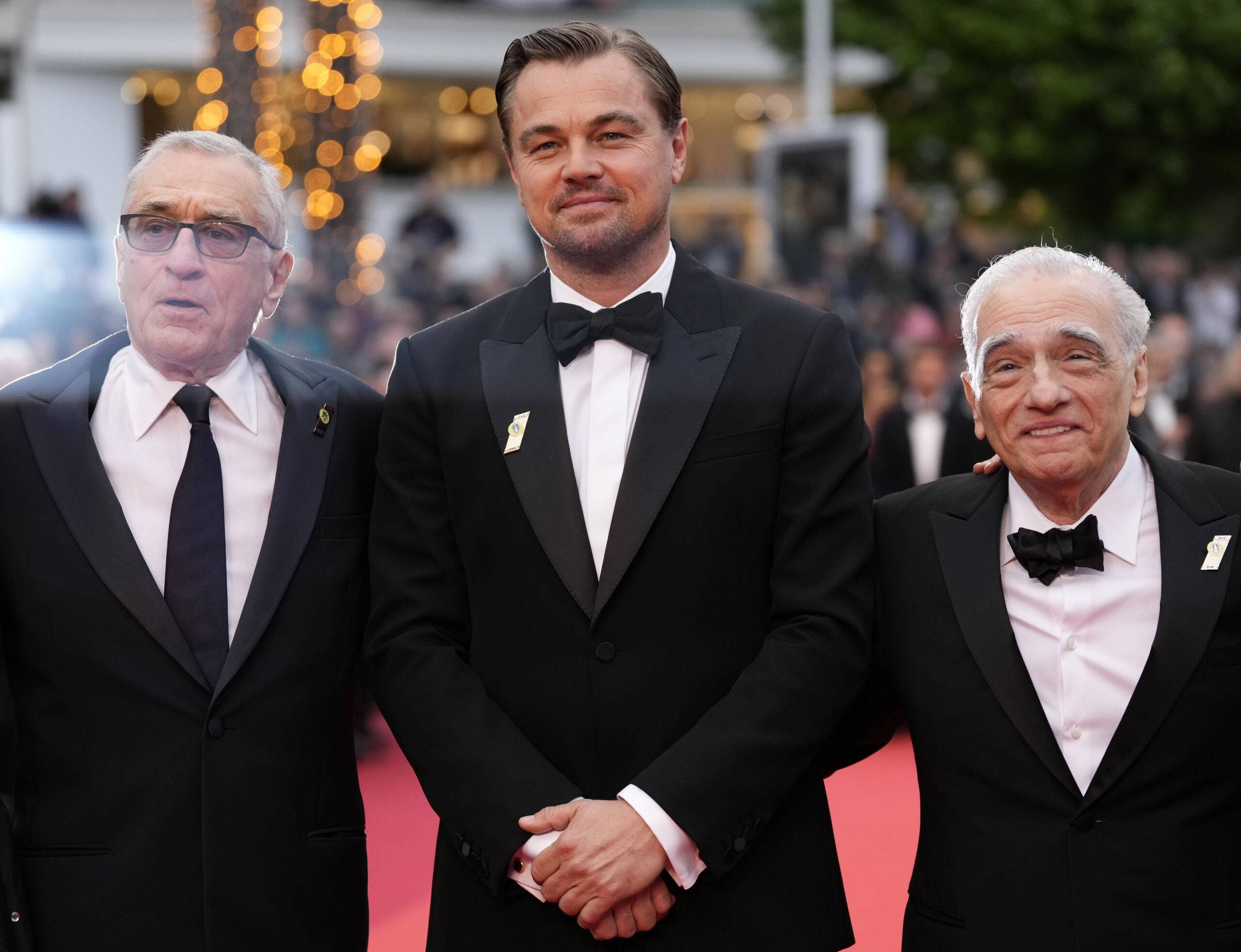

Detrás de muchas de esas operaciones estaba el mismo tipo, un ranchero llamado William Hale, que se hacía llamar Rey (King) de los Osage. Ese es el personaje que interpreta el inhundible Robert De Niro. El más cruel de sus ardides fue aquel que lo llevó a convencer a su sobrino Ernest Burkhart (el papel que hace Leo Di Caprio) de casarse con una mujer Osage, Mollie, e ir envenenándola de a poco para finalmente heredarla.

En la película, Scorsese y su guionista Eric Roth decidieron poner el foco en la tóxica relación entre Ernest y Mollie. Los testimonios dan fe de que, a pesar de que era consciente de las intenciones de su tío, Ernest quería sinceramente a Mollie; y de que Mollie, a pesar de sospechar que Ernest deseaba su dinero, se dejó seducir por su encanto y por el plus social que concedía entre las Osage levantarse a un rubio de ojos claros. Pero el afecto que circulaba entre ellos y que fructificó en varios hijos no hizo otra cosa que subrayar la perversión del plan. Bill Hale se aprovechó de la diabetes que Mollie sufría y le proporcionó insulina que Ernest le inoculaba, mezclada con dosis de veneno. Ese esquema expresaba la ambigüedad de los sentimientos de Ernest hacia Mollie, de la forma más literal: la quería y le administraba la medicación que debía preservar su salud, pero como amaba el dinero todavía más, emponzoñaba la insulina que le inyectaba y que terminaría por convertirlo en su heredero directo.

Hablo de perversión a conciencia, porque querer a una persona y al mismo tiempo corromper su medicación para matarla revela un enorme sadismo. Pero, al mismo tiempo, se trata de un tipo de voluntad que no debería resultarnos inusual. ¿Cuántas relaciones tóxicas conocemos, en cuyo marco alguien daña a sabiendas, y sistemáticamente, a la persona que al mismo tiempo ama? Pero por supuesto, ese tipo de ambigüedad no se limita al ámbito de las relaciones personales. ¿No son perversos también los dirigentes que reclaman votos con promesas que incumplen apenas pueden, perjudicando al pueblo que pretenden representar? Quienes deberían velar por los intereses de los ciudadanos y aun así los traicionan, ¿no son epígonos de Ernest Burkhart, sólo que en el terreno de la política?

Vientos oscuros

Scorsese laburó tupido con la historia de los Osage que fueron a la vez magnates y víctimas, hasta encontrarle la vuelta. En las películas donde se lo percibe más cómodo, Scorsese preserva un módico de identificación con sus protagonistas. A menudo ese parentezco tiene que ver con su condición de ítalo-americanos. Además del documental que se llama así, Italianamerican (1974), pienso en los gangsters de poca monta de Mean Streets, en el Jake La Motta de Toro salvaje (1980) y en los mafiosos de Buenos muchachos (1990). No es del todo casual que los actores-fetiche de Scorsese se apelliden De Niro y Di Caprio. Pero aún en los films cuyos personajes no son de origen italiano, suele compartir con ellos la condición de inmigrantes o descendientes de extranjeros en territorio americano, como ocurre con el malandra Sam Rothstein en Casino (1995) y con Bill El Carnicero y el joven Amsterdam en Pandillas de Nueva York (2002). Esa ambigüedad esencial, que los obliga a jugar de visitantes que quieren afirmarse como locales, termina naturalizando otras ambigüedades, como la de la compartimentalización entre la vida de familia y el crimen, tan característica de fenómenos como la mafia.

A los 80 años, y por ende maduro como hombre y como artista, Scorsese entendió que Los asesinos de la luna no podía girar exclusivamente alrededor de los explotadores blancos. Y aunque asumió también que no estaba en condiciones de contar la historia desde el punto de vista de los Osage, se preocupó por convertir a Mollie —interpretada por la dignísima Lily Gladstone, cuya sangre desciende de la tribu de los Pies Negros— en protagonista, y en rodearse de actores y asesores de los pueblos originarios, con la intención de honrar su cultura tanto como su historia.

Imagino que Scorsese encontró en los Osage una suerte de espejo invertido de su experiencia: mientras que sus personajes habituales, como él mismo, son gente a la que se acusa de intrusa en tierra ajena y que intenta encontrar un lugar de pertenencia y reconocimiento que la sociedad le retacea, los Osage eran exactamente lo contrario — gente local, avasallada por invasores que le demostraban en los hechos que su lugar original había dejado de pertenecerles; náufragos en su propio hogar. Tampoco creo que sea casual que otro de los colaboradores habituales de Scorsese haya sido Robbie Robertson, guitarrista y compositor de la legendaria The Band, con quien trabó relación durante la filmación del documental El último vals (1978) y que compuso varias de sus bandas sonoras, incluyendo la de Los asesinos de la luna. (Obra póstuma, ya que murió en agosto de este año.) Canadiense de nacimiento, Robertson tenía sangre Cayuga y Mohawk por parte de madre, y nunca perdió contacto con sus raíces. A su muerte pidió que, en lugar de flores, sus deudos donasen dinero a la reserva que sigue llamándose Seis Naciones del Río Grande. No hace falta disponer de gran imaginación para colegir que Scorsese debe haber sentido por Robertson una afinidad que trascendía el común amor por el rock.

El esfuerzo de Scorsese por honrar la cultura y la tradición Osage está presente en cada cuadro del film, del primero al último. Aun así, no han faltado voces críticas. La joven actriz Devery Jacobs, que trabaja en la serie Reservation Dogs —no confundir con Reservoir Dogs, la primera película de Tarantino—, se quejó de que los personajes Osage le parecieron esbozados apenas, mientras que el foco y la profundidad se reservan para los blancos. Jacobs también es canadiense, de ascendencia Mohawk, y tiene derecho a expresar ese punto de vista. Por supuesto que un director de los pueblos originarios hubiese contado la historia de otra forma, pero también cabe pensar que mas bien hubiese elegido contar otra historia, porque Los asesinos de la luna —tanto el libro de David Grann como el film de Scorsese que lo adaptó— no es un relato sobre los Osage, sino sobre la impiedad de sus victimarios blancos.

Como repitió Axel hace poco, no puede haber igualdad verdadera hasta que exista igualdad de oportunidades, y en ese contexto la queja de Devery Jacobs es más que razonable. La enorme mayoría de los cineastas de Hollywood son blancos y pueden contar las historias que le plazcan —incluyendo las de otras etnias y géneros y culturas—, mientras que los cineastas de etnias específicas y géneros diversos son poquísimos, y rara vez tienen oportunidad de contar historias personales. Pero, en todo caso, el esfuerzo político debe tender a que todos los creadores tengan igualdad de oportunidades, a terminar con los déficits en materia de representación. Ese equilibrio está lejos de completarse, pero tampoco hay que negar que se avanza de a poco. Tanto Reservation Dogs como Dark Winds son series nuevas con protagonistas de pueblos originarios, que cuentan circunstancias propias de su realidad actual. Pero, aun cuando algún día todas las voces llegasen a estar representadas de forma equitativa en el cine, el teatro y la TV, eso no debería acotar la libertad de los creadores.

Ya sé que es injusto que los blancos tengan todos los privilegios, mientras las minorías tienen que luchar a brazo partido para hacerse oír. (Un caso equivalente entre nosotros sería el de César González, el raro —por extraordinario, también— ejemplar de pibe de la villa que puede contar historias de pibes de la villa, a diferencia de tanto autor de clase media que ha intentado narrar episodios de esa realidad que le es tan ajena.) El desbalance ha sido tan grande durante tanto tiempo, que hoy existe una tendencia comprensible a que los personajes gays sean interpretados tan sólo por actores homosexuales y a que las historias protagonizadas por mujeres sean contadas tan sólo por mujeres. Pero eventualmente, el día que nos aproximemos a algo más parecido al equilibrio, los creadores reclamaremos nuestro derecho a contar la historia que se nos antoje. Porque, así como las Camila Sosa Villada del futuro no querrán sentirse obligadas a contar tan sólo historias de gente trans e imaginarán la historia de un tipo heterosexual si les da por ahí, otros autores querrán contar la historia de un niño aún siendo adultos, o de un perro aún siendo humanos, o de un pirata intrépido aún siendo un señor calvo y fofo, o de un marciano aún siendo terrícolas. ¿Cuál sería la gracia de ser escritor, si debiese limitarme a contar historias de gente como yo? Al menos para mí, crear historias es en buena medida ponerme en pieles que no se parecen nada a mía, imaginar cómo se siente ser otro/a. Ese ejercicio de empatía es casi toda la diversión, y de él depende la mayor parte de lo que uno puede aprender mientras escribe.

Perdón por la digresión de origen gremial. Vuelvo a Los asesinos de la luna. Ya que hablé de empatía, diría que lo más natural para un espectador argento como uno sería pensar que esa historia podría ser filmada acá, donde si algo sobran son episodios similares. En el sector austral de América también hemos exterminado y esclavizado a los pueblos originarios, desplazándolos de sus lugares ancestrales. A través del trato que se les dispensó podríamos contar la historia oculta de nuestra nación, desde Pedro de Mendoza y Juan de Garay hasta el Rafa Nahuel y Milagro Sala. La violencia expresa de antaño no desapareció, tan sólo se convirtió en violencia sorda, sutil. Existe una línea de conexión directa entre el indio a quien se reprimía con la excusa de que no se civilizaba y el pibe chorro de hoy o el pueblo que se resiste a ser sumiso.

Pero, para mi propia sorpresa, cuando vi el film de Scorsese la cabeza se me fue a otro lado. No pensé tanto en nuestra historia como en una realidad que a estas horas ocurre lejos de acá, pero que explota ante nuestras narices gracias a la comunicación digital por medios y redes.

Si hay un pueblo originario que está siendo víctima de genocidio en estos días, es el palestino que vive en Gaza y sobre el cual se han vertido, ya, bombas equivalentes al poder de la atómica que cayó sobre Hiroshima.

El corazón de las tinieblas

Lo que perforó mi estado de ánimo esta semana, lo que me arrancó de mi estado beatífico y me llevó al borde de la desesperación, fueron las imágenes que llegan desde Gaza. Y no me refiero a la destrucción material, que de todos modos quita el aliento, barrios enteros que parecen arrasados por una topadora gigante. Hablo de los niños muertos. Hablo de los cuerpitos cubiertos por sangre y mugre. Hablo de los miles de nuevos huérfanos. Hablo de las criaturas que no disponen de agua ni de luz, a las que se asesina cuando están a oscuras y mueren en medio del terror que nos inspiran las tinieblas cuando somos chicos. Hablo de pibes y pibas moribundos que no están a salvo ni en un hospital.

Por supuesto que habría que hablar del fondo de la cuestión. Que a esta altura no se cuestione el derecho del Estado de Israel a existir no significa que olvidemos que cayeron a invadir territorio ajeno a mediados del siglo pasado, con las mismas justificaciones de los colonos que siglos atrás arrasaron con los pueblos originarios en América del Norte: atribuyéndose el favor de Dios, con el apoyo político del Estado inglés e imponiéndose a base de fuerza bruta, de violencia. Tampoco olvidamos que desde entonces convirtieron a los palestinos en ciudadanos de segunda, porque no les otorgan los mismos derechos de los que gozan los ciudadanos plenos de Israel: el régimen convierte el racismo en un orden legal. Y además complican la vida de los palestinos hasta lo indecible en los territorios donde los relegaron y que siguen royéndoles, a la manera de un Pac-Man. La diferencia entre lo que hoy es Palestina y las reservaciones indígenas de antaño también son mínimas: se trata de superficies siempre decrecientes donde viven alambrados o amurallados, bajo la tutela de un Estado que controla y administra hasta los servicios más elementales.

Pero hoy no quiero entrar en esa discusión sino hablar de algo más urgente, a lo que habría que poner fin ya, ayer, antes de ayer. Lo que las fuerzas armadas de Israel están llevando a cabo sobre el pueblo palestino es, sin duda alguna, el primer genocidio de la historia al que estamos contemplando en vivo y en directo. A pesar del esfuerzo del Estado de Israel y sus socios políticos y mediáticos por impedir la circulación de la información —son muchos, ya, los y las periodistas que en el mundo entero han perdido su laburo por contar lo que pasa o están bajo amenaza—, la tecnología actual es demasiado práctica y las imágenes dantescas que registran los celulares atraviesan el cerco de todos modos.

Por supuesto que condeno el ataque de Hamas porque condeno toda violencia, todo crimen. Para mí la vida es sagrada, sin excepciones. Cada vida a la que se trunca antes de tiempo es un universo de posibilidades que se extingue y que en consecuencia empobrece a quienes quedamos vivos. Pero la barbaridad de Hamas no justifica lo que está haciendo el Estado de Israel. Por un lado, no debemos permitir la aviesa asimilación de Hamas con Palestina: Hamas no es Palestina, es apenas una expresión política que no representa al todo. (Este es un mecanismo de confusión que las derechas usan constantemente, con gran eficacia. Me hace acordar al Néstor —a quien en estos días se tiene tan presente, y se añora tanto— que decía: "Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio".)

Y así como Hamás no es Palestina, Palestina no es lo mismo que el Estado de Israel. No hay equivalencia posible entre oprimido y opresor, no podemos ser tan ingenuos de rechazar la Teoría de los Dos Demonios en la Argentina y tolerar su variante actual en Medio Oriente. Pretender que cabe aquí el recurso sofístico del son lo mismo, tan caro a cierta izquierda anti-popular, sería una cretinada. Acá no hay guerra, porque no hay adversarios equivalentes. De un lado está uno de los arsenales más poderosos del planeta y del otro un manojo de cohetes. De un lado está uno de los ejércitos más profesionales del mundo y del otro un puñado de combatientes irregulares cuya vida —ellos son los primeros en saberlo— no vale nada.

Pero demos vuelta la cosa, porque cuando uno se aproxima por el lado de la argumentación política choca contra la muralla de los prejuicios y de los sofismas. (No señora, no señor: criticar la política del Estado de Israel no equivale a antisemitismo —los palestinos también son semitas— ni tampoco a judeofobia. Cuando un ciudadano de Israel comete una putada es un turro a secas, lo que se critica es su acción, no su identidad ni su pasaporte.) Pensemos, mejor, desde el lado de lo que debería ser más obvio y sensible: no existe sobre este planeta causa ni argumento alguno que justifique la violencia contra niños y niñas. No hay razón de Estado que valga. En el momento en que un niño o niña sale lastimado tu causa caduca, se invalida sola, aun cuando la consideres la más justa del mundo.

Un niño o niña es un inocente proverbial, que no tiene por qué pagar el precio de haber nacido donde nació o de ser hijo o hija de sus padres. Un niño o niña son siempre el non plus ultra, la línea que no se puede transgredir con ningún argumento, lo intocable. Lo entiende hasta el demente de Milei, que por algo pretendió enchastrar a Pato Bullshit mediante su presunto ataque contra un jardín de infantes. Matar o lastimar a una criatura es, de forma tan instantánea como literal, dejar de tener razón. En el momento en que suma a sus victorias el homicidio de un crío, el héroe más reputado del mundo deja de serlo para convertirse ipso facto en un hijo de puta, sin excusas ni atenuantes.

La infancia es el modo en que el mundo replica la evolución de la vida en el lapso de unos pocos años. Somos células, y devenimos peces, y nos convertimos en anfibios y llegamos a ser mamíferos que se yerguen y andan y aprenden a razonar para decidir sobre su existencia y aspirar a la madurez, al equilibrio que los pondrá en sincro con el universo. Tronchar ese proceso es, pues, mucho más que un crimen en particular: es un crimen contra la humanidad entera. Que por supuesto condena a quien lo perpetra, pero al mismo tiempo condena a aquellos que permitimos que ocurra.

Eso es lo que más me desespera. Saber que no puedo hacer control de daños en mi vida, en mi espacio mental, mediante el señalamiento del asesino material y el subsecuente lavado de mis manos. Cada uno de esos pibitos muertos nos deshumaniza a todos, es un atentado contra la noción de humanidad que querríamos sostener. Porque la alternativa es resignarse a aceptar que somos una especie tóxica, dañina, de mierda, razón por la cual el planeta haría bien en suspirar aliviado cuando ya no quede uno de nosotros sobre la corteza terrestre. Y yo peleo constantemente contra esa noción, aun cuando tengo claro cuán tóxicos y dañinos somos, porque entiendo que eso no es lo único que somos. Pero el asesinato indiscriminado de criaturas que tiene lugar en estos días y horas nos despoja del beneficio de la duda. Hace que uno se pregunte si la especie humana merece, realmente, sobrevivir. Y en consecuencia, me persuade de que cualquier persona que encuentre justificación para matar niños es una persona con la que no tengo nada que hablar. Respecto de alguien así, carezco del mínimo terreno común que se requiere para llegar a algún tipo de acuerdo. Si lo que querés defender, u obtener, torna necesaria la muerte de un pibe, entonces lo que querés defender u obtener no vale la pena. Lastimar a un pibe, o consentir que se lo lastime, confiere infamia inmediata.

Y yo no quiero ser un infame más. Por eso reclamo, como presumo que reclaman ustedes, el cese inmediato de la violencia que está ocurriendo hoy. Los crímenes de Hamas no justifican el genocidio actual, ya nadie puede hablar de justa defensa: la desproporción entre el daño que produjo el ataque de Hamas y el daño que ya produjeron las fuerzas armadas de Israel es abismal. No existe justicia alguna, aquí: sólo saña, sadismo. Los crímenes del Estado de Israel lo son contra el pueblo palestino pero también contra la humanidad toda, y además nos aproximan al polvorín de otra guerra mundial incontrolable, un gesto de irresponsabilidad política que es sinceramente vergonzoso. Me preocupa además el daño inconmensurable que el Estado de Israel está produciéndose a sí mismo, al dejarse conducir por un sector político-religioso reaccionario, integrista, que arrastra por el suelo la imagen de democracia moderna que los fundadores pretendieron erigir. Me pregunto qué dirían los niños y niñas de los campos de concentración alemanes si viesen las imágenes de lo que hoy se está haciendo con niños y niñas tan indefensos como ellos.

No quiero ver nunca más la cara quemada de una bebé. No quiero ver nunca más cuerpitos grises, inmóviles de modo antinatural. No quiero ver más padres sacudiendo a muñecos inertes que hasta hace un rato atrás vibraban de vida, saltaban, reían. Y cuando digo que no quiero ver, no estoy reclamando que censuren imágenes. (El infeliz de Elon Musk acaba de bloquear la cuenta de la Embajada en Palestina en Argentina, precisamente porque mostraba apenas parte de lo que está ocurriendo.) Lo que demando es que no vuelvan a existir imágenes semejantes, que no se repitan hechos como esos nunca más, con ningún niño o niña, de la nacionalidad o la etnia que sea. Porque, si seguimos así, nuestras palabras finales serán indefectiblemente las del Kurtz de Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, retomadas por Coppola en Apocalypse Now.

Yo no quiero acercarme a la muerte contemplando el absurdo de la destrucción que hemos consentido sobre todas las formas de vida que nos rodean y decirme: "El horror... El horror". Quiero que la belleza y la sabiduría que también supimos construir prime en la balanza sobre la necedad de quien se escuda en Dios para cometer crímenes de lesa humanidad. Porque si de veras te creés pueblo elegido de Dios para hacer lo que estás haciendo, hermano, una de tres: o tu Dios también es un racista hijo de puta, o no existe, o si existe y de verdad es bueno te va a mandar a limpiar las letrinas de Infierno durante la eternidad y un día.

Por lo que más quieran, cuidemos de nuestras criaturas, de los cachorros y cachorras de todas y todos. Son nuestra mejor parte, la inocencia que perdimos al crecer para, entre otras razones, entender mejor cuán vital es que la preservemos en los más pequeños.

Si no entendemos un principio tan elemental, si no asumimos que no existe nada más importante que proteger la belleza y la virtud de los críos, seremos en efecto una especie condenada, y estará bien que así sea.

Lo que hacemos con los niños dice con exactitud qué clase de gente somos. Lo revela en términos individuales, pero también dice quiénes somos como sociedad, como nación, como especie.

Que cada uno y cada una se haga cargo de la parte que le toca. Porque la de cuidar a los más pequeños, protegerlos y alentar en ellos los talentos que poseen en estado larval, es una tarea a la que estamos llamados todos, sin excepciones. En este contexto juega también, inexorablemente, la cuestión de la educación y la salud públicas. Sin duda alguna, yo prefiero vivir en un país donde, como decía Perón, se piensa en los niños como merecedores de todos los privilegios, a uno donde se los imagina como las víctimas envaselinadas sobre las cuales un candidato proyecta sus peores instintos.

Necesitamos estar a la altura de la decisión que tomaron nuestros antepasados, cuando eligieron dejar de ser una especie salvaje más y empezaron a velar por sus pequeños, sus viejos, sus enfermos, a socializar sus cosechas, a organizarse para cuidar de la comunidad. Necesitamos recordar que somos algo más que bestias insaciables. Necesitamos dar el salto evolutivo que quedó pendiente y dejar de abusar del poder que conseguimos, de explotar a los más débiles, de encerrarlos en reservaciones y en ghettos, de mentir y envenenar a quienes deberíamos proteger, al estilo de Ernest Burkhart en Los asesinos de la luna.

Y si les parece difícil, hagan lo siguiente. Cada vez que flaqueen, dediquen unos minutos a contemplar a una criatura cualquiera, la primera que se les cruce: a valorar su gracia, su inteligencia, su inocencia, su optimismo natural, su fe en que todo estará bien. Y díganse que todo lo bueno que nos falta lograr debemos lograrlo por ellos, que son el mejor de los alicientes.

Una vez, cuando todavía era un crío, escuché a mi madrina —Sara, a quien yo adoraba—, pedirle a mi viejo, o sea a su sobrino, que por favor cuidase de que yo no perdiese nunca la sonrisa. Debo haberme sentido intrigado, porque por algo registré la súplica y la recuerdo aún ahora, después de tantos años. En ese momento se me ocurrió que tal vez era posible perder la sonrisa como Peter Pan pierde su sombra, en el libro de J. M. Barrie. Hoy entiendo perfectamente a qué apuntaba mi adorada Sara.

"¿Fue feliz el niño mientras vivió?", se cuestiona Tom Stoppard en su obra The Coast of Utopia. Y concluye de este modo: "Esa es una pregunta adecuada. Esa es la única pregunta".

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí