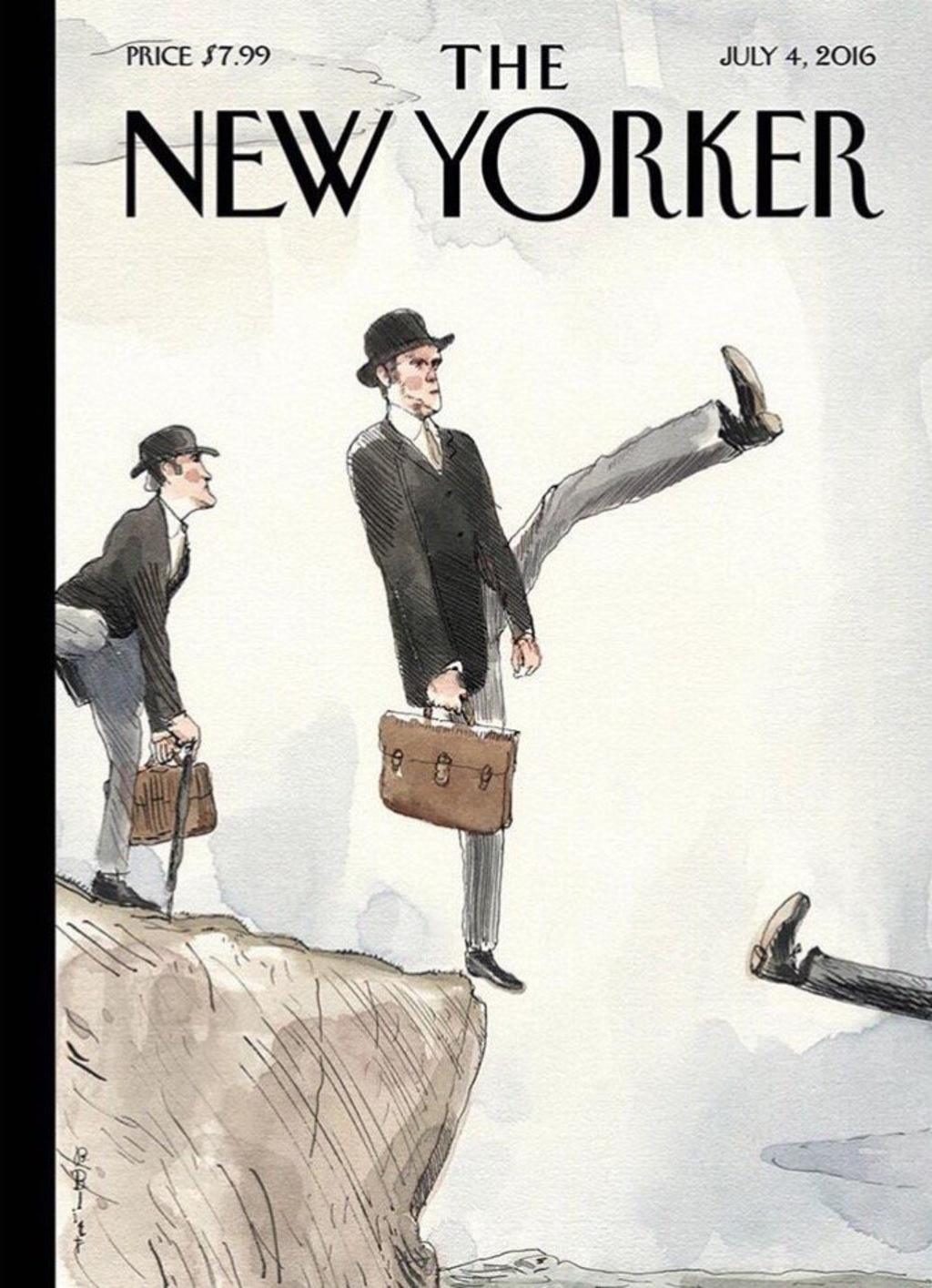

Puedo gozar a lo loco de una película como La crónica francesa (The French Dispatch, 2021) porque, como su autor, Wes Anderson, disfruté desde niño de esos artefactos anacrónicos que se llaman revistas. Anderson concibió el film como carta de amor a un medio que sigo desde hace décadas: The New Yorker, la revista fundada en 1925 por el matrimonio que componían Harold Ross y Jane Grant.

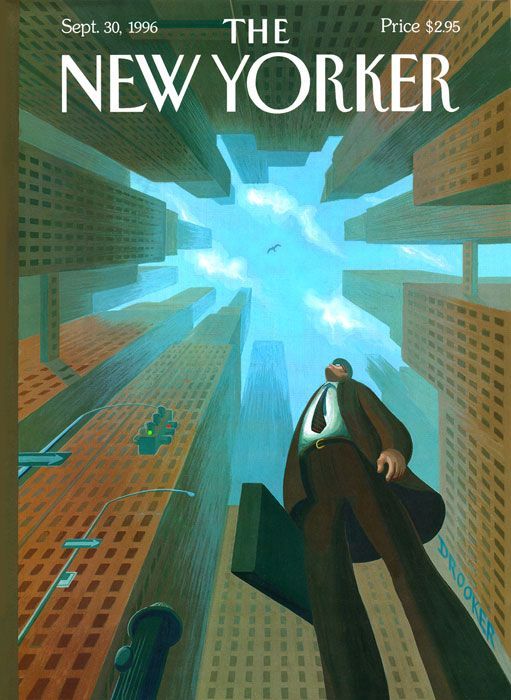

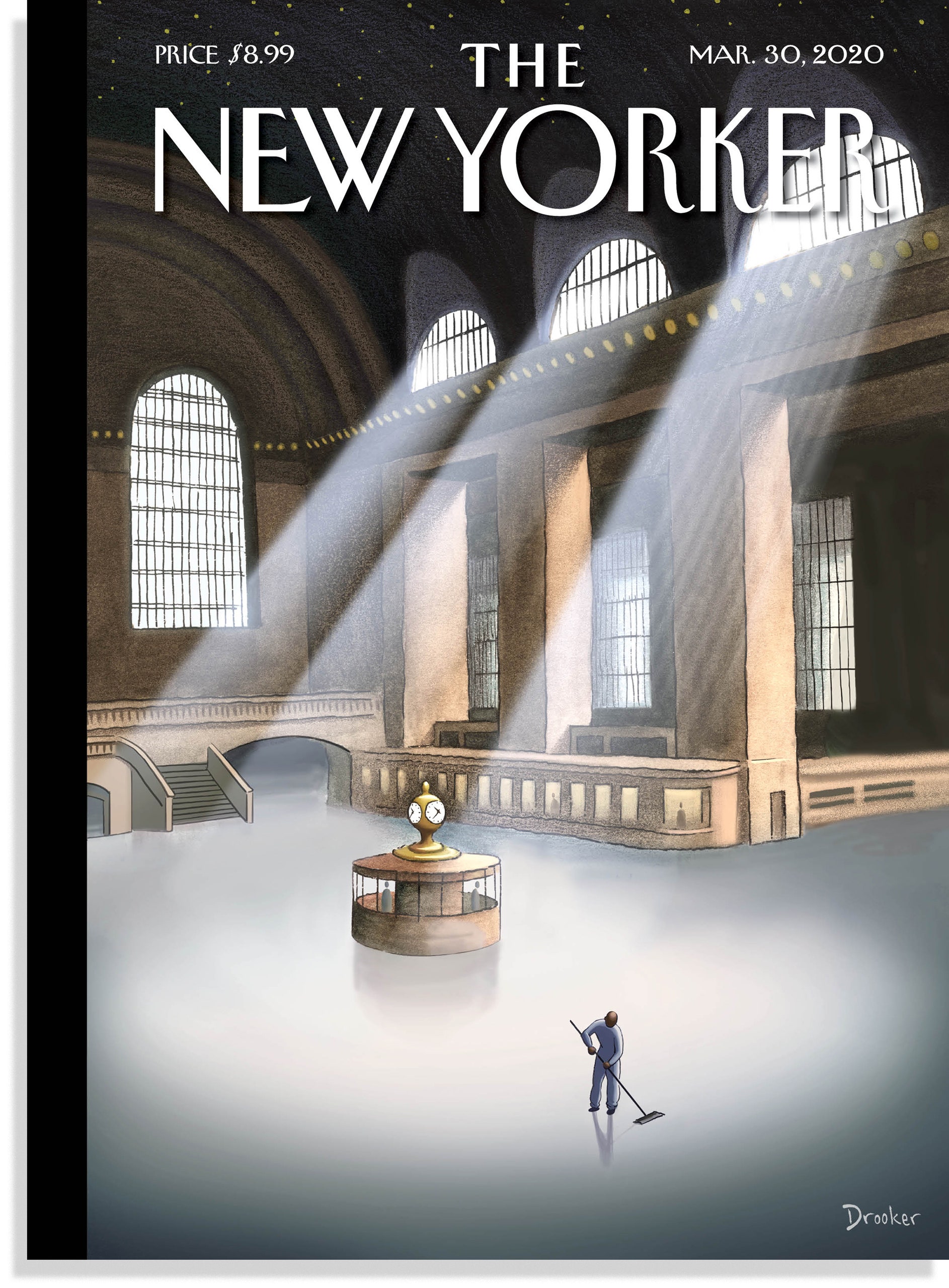

Se podría decir que Anderson —el creador de maravillas como Rushmore, Los fabulosos Tenembaum y Moonrise Kingdom— no sería exactamente quién es, ni tampoco lo sería su cine, sin The New Yorker. La revista conserva rasgos de lo que en algún momento fue su modernidad y hoy constituye un estilo deliciosamente retro: desde su tapa ilustrada (nunca una foto), pasando por las viñetas de humor gráfico, ciertas secciones (como Perfiles o The Talk of the Town, que comenta qué mueve el amperímetro en Manhattan) y su mezcla de periodismo duro, crítica y textos literarios. Porque The New Yorker ha sido siempre una revista literaria, que incluye poemas y relatos y ha sido funcional a la consagración de gente que hoy sabemos indiscutible, como Dorothy Parker, J. D. Salinger, Truman Capote, Alice Munro, Philip Roth, Shirley Jackson, John Updike y Lorrie Moore. (La revista ayudó también a que Stephen King fuese reconocido como escritor serio y no sólo como un pochoclero literario.)

Las películas de Wes Anderson son una versión cinematográfica de ese estilo deliberadamente passé, algo estático, obsesivo por el detalle hasta el manierismo y siempre neurótico pero de un modo adorable. Si ustedes son de esos bichos raros que encuentran placer en un elemento estético que para la mayor parte del mundo es invisible o pasa desapercibido —por ejemplo: yo amo la tipografía del New Yorker, que se llama Adobe Caslon—, considérense número puesto para convertirse en fans del cine de Wes Anderson.

Hay características de su estilo que pueden atribuirse a la condición de lector del New Yorker, sin temor a errar. La tendencia a las composiciones estáticas y frontales, por ejemplo, más próxima a la fotografía y la ilustración que al cine estadounidense que se reivindica como puro movimiento. (La revista es un objeto que sostenemos para que quede perpendicular a nuestros ojos. Dentro de su encuadre no hay movimiento —como en buena parte de las composiciones de Anderson—, hasta que se da vuelta la página... o, en el cine, se corta a otro plano.) El tono de sus relatos es siempre literario. (Como lo son en el New Yorker hasta los textos periodísticos largos, que siempre exhiben la marca de autor en el orillo. He tenido la suerte de conocer a dos de las plumas que contribuyen con la revista: Francisco Goldman, el autor de El arte del asesinato político, y Jon Lee Anderson, responsable de una monumental biografía del Che Guevara. Y ambos son grandes periodistas, sí, pero ante todo son escritores de verdad.)

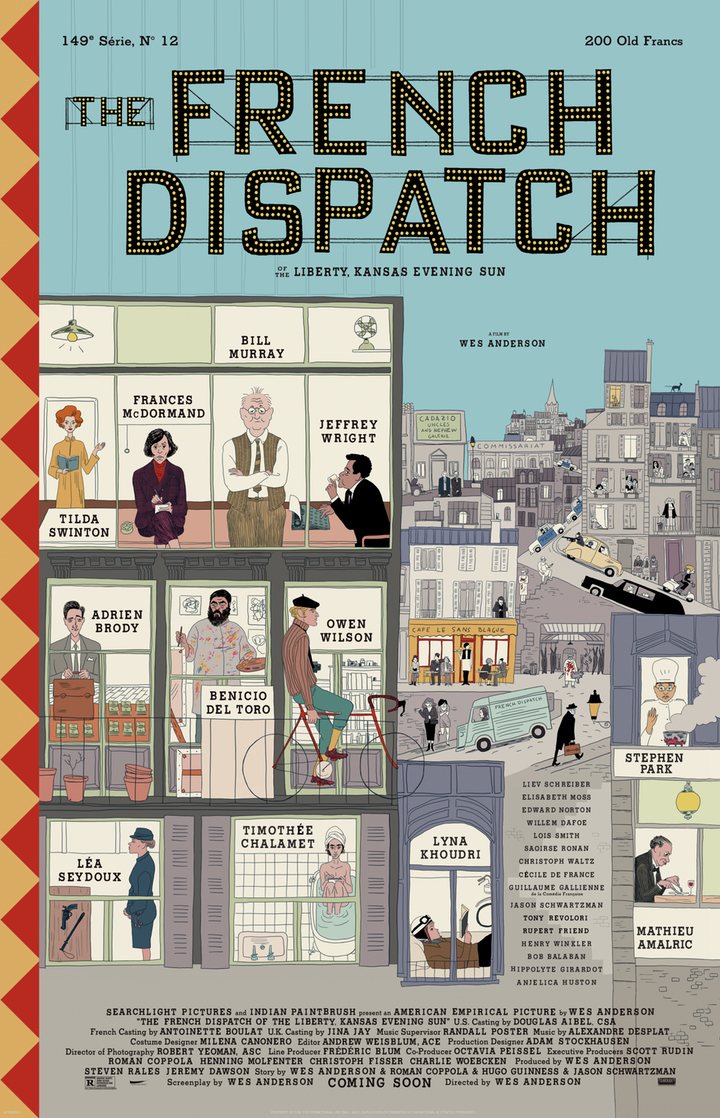

En los films de Wes Anderson queda claro además un rasgo inusual en un cineasta: su amor por las tipografías. (Cuando uno de los personajes del film dice: "No tengo memoria fotográfica, tengo memoria tipográfica", suena casi a confesión.) A ese respecto, La crónica francesa —que se estrenó hace pocos días en los cines, como antes era mandatorio por tradición— es lo que aquel hombre insigne del periodismo argentino llamado Minguito definiría como un festival p'al ojo. Su forma de componer cada cuadro es tan pensada, tan abigarrada, que más que encuadrada parece escrita. La belleza de los planos que arma es siempre deslumbrante, alguien debería editar un libro de lujo —si es que no lo han hecho ya— que reproduzca los tableaux vivants más memorables de sus películas. Pero más allá de lo puramente visual, sus composiciones sugieren la sensibilidad del calígrafo obsesivo: el tipo que, sabiendo que la letra con la que se expresa a mano es preciosa, llena libretas con textos y garabatos, anota en los márgenes, escribe vertical y en diagonal y en círculos pero conservando siempre las simetrías a las que la página en blanco —o la pantalla— invitan. Por todo esto, La crónica francesa es un film que, más que a ser visto, llama a ser leído. Y al cual, de hecho, procesamos mentalmente como se lo hace con la lectura de una revista.

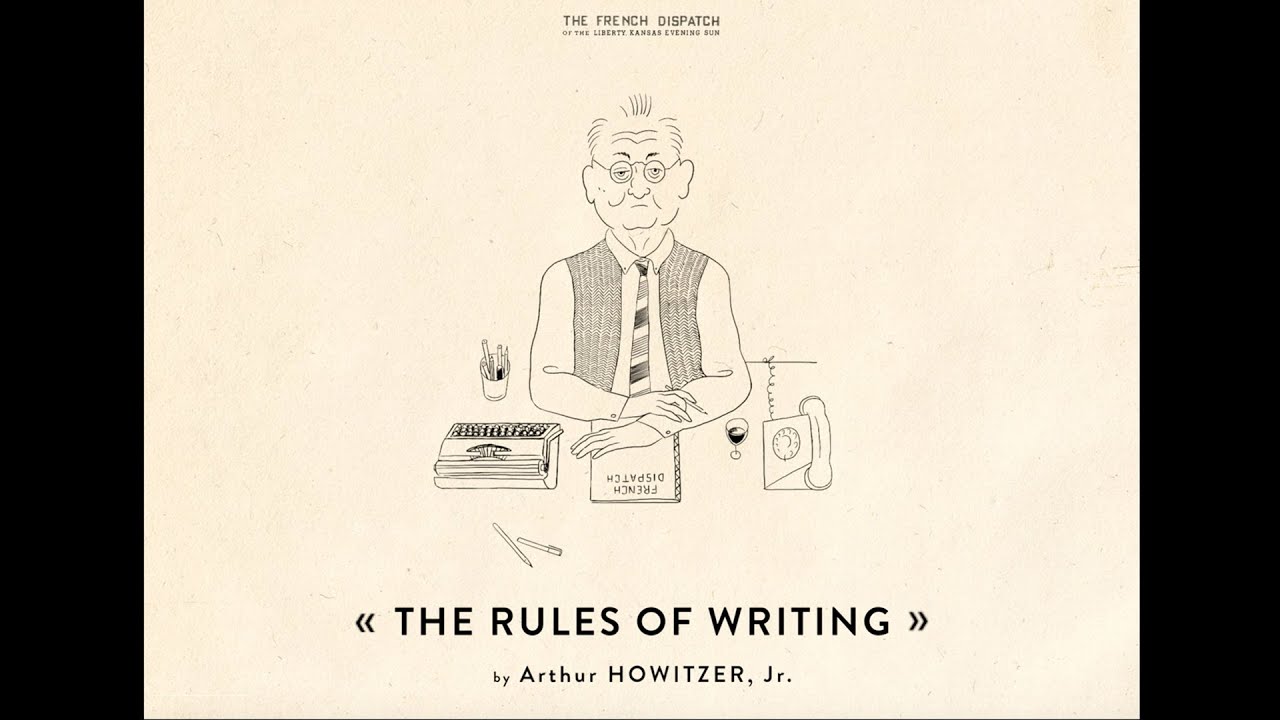

El film gira en torno de un medio imaginario que también se llama La crónica francesa. Anderson se lo atribuye a un editor oriundo de Kansas, Arthur Howitzer Jr. —Bill Murray, siempre excelente—, figura inspirada en el creador del New Yorker, Harold Ross, a quien al final le dedica la película. Esta revista tiene su redacción en el pueblito galo de Ennui-sur-Blasé, igualmente ficcional. (Un chiste andersoniano: ennui significa tedio, letargia, y blasé significa hastiado, o sea que el pueblo se llamaría algo así como: Encima De Aburrido, Apático.) Se supone que, durante una buena porción del siglo XX, esa revista ha convocado a una legión de periodistas expatriados de habla inglesa, por supuesto moldeados a imagen y semejanza de autores legendarios del New Yorker, como James Baldwin y Mavis Gallant.

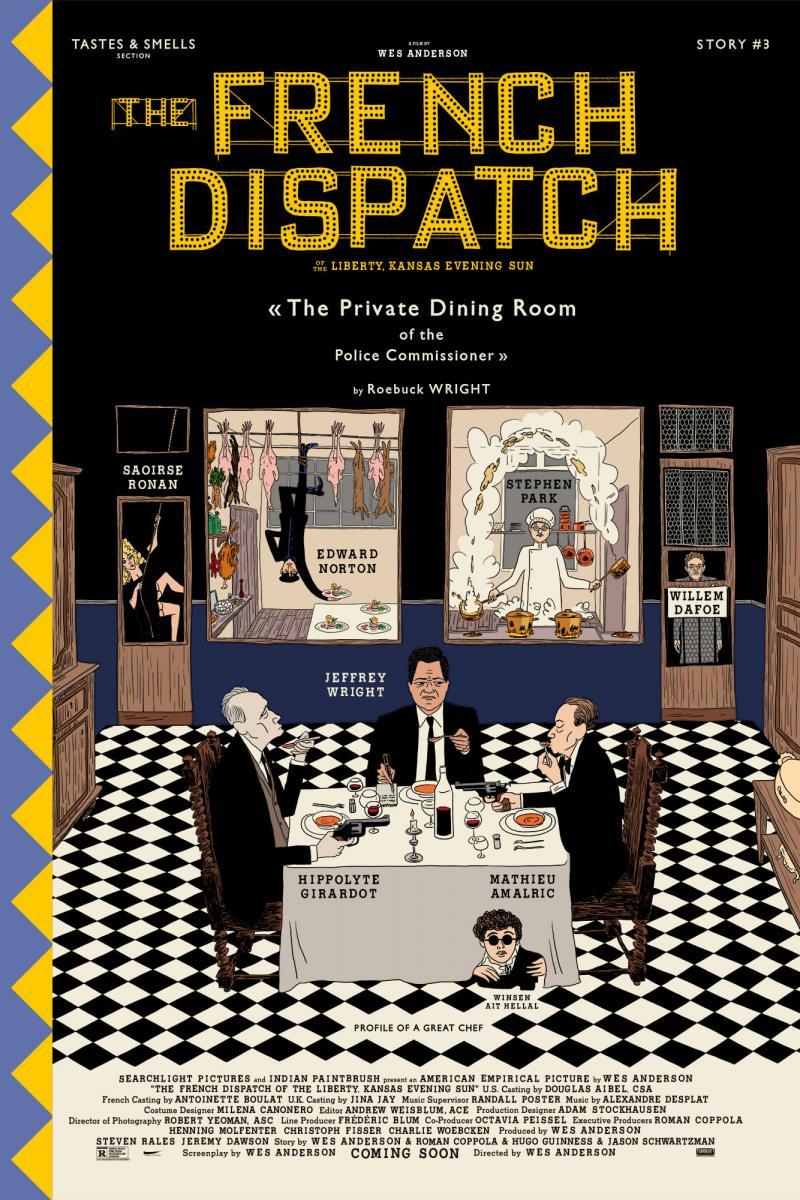

El tema es que Howitzer Jr. muere súbitamente, y según estipula su testamento, la revista debe morir con él, mediante un número final que incluya artículos antológicos y el correspondiente obituario. El film adquiere entonces una naturaleza episódica, porque funciona como sucesión de textos distintos, al igual que ocurre en cualquier revista. Y esa miscelánea nos permite saltar entre épocas, estilos e intereses. Uno de los relatos habla de un pintor genial, encerrado en la cárcel porque purga condena como autor de homicidios caprichosos. Otro recrea una rebelión juvenil al estilo Mayo del '68, y para ello juega —se la iba a perder— con las marcas idiosincráticas del cine de la nouvelle vague: Godard, Truffaut & Co. El último cuenta una cena concebida como degustación de un chef célebre que deriva en secuestro, persecución y final feliz.

El tono es jodón, como siempre en Wes Anderson. Pero también está presente el otro elemento esencial a su obra, aquel ingrediente que suele permanecer en el paladar de los espectadores que amamos su cine: la melancolía. En este caso, La crónica francesa es un film estructurado como réquiem para Howitzer/Ross, pero además suena a réquiem para una forma de hacer periodismo que tiende a desaparecer. Me refiero al periodismo que se practica con arte. Con tiempo para laburar, y por supuesto viáticos para bancar la experiencia. (Me encantó la escena en que una de las periodistas rinde sus gastos ante Howitzer: "Desayuno, almuerzo, cena, lavadero, trago vespertino, bocadillo de medianoche".) Hablo del periodismo que alentaba la creatividad del autor. Y que reconocía la autoridad del editor que hacía bien su trabajo, que era ver más allá de lo que el escritor, que por lo general se hundía en su historia hasta el cuello, podía ver.

Pero por extensión, La crónica francesa es asimismo un réquiem para ese soporte periodístico al que tanto le debemos y está en trance de desaparecer.

The review. Le magazin. La revista.

Demasiado tarde para lágrimas

Yo crecí en un mundo en el cual las revistas ofrecían información, entretenimiento e iluminación a raudales, pero además constituían una experiencia sensual. Eran el pariente rico de los diarios. Los cotidianos venían impresos en papel berreta, con imágenes borrosas. Manchaban los dedos mientras te atosigaban de información discutible (aquí cabe la definición de Chesterton respecto del periodismo: el acto de informar de la muerte de Lord Jones a gente que hasta entonces no sabía que existía Lord Jones), y caducaban en cuestión de horas, para reconvertirse como secante de pisos, envoltorio de huevos o tapizado interior de tachos de basura. Pero las revistas tendían a imprimirse en papel de calidad, a deslumbrar con fotos y diseño e incluir materiales más largos y sesudos. Al diario no tenías tiempo de extrañarlo, todavía no te habías desembarazado de uno y ya te encajaban el del día siguiente. A las revistas —semanales, quincenales, mensuales— las esperabas como se espera una cita. Las mejores entre ellas tenían alma de coleccionable: objetos para atesorar.

Apenas dispuse de algo de dinero, además de gastar en libros y en discos invertí en revistas. Dejo aquí de lado las de historietas, que son un universo en sí mismo. Comprando semanarios de interés general, como Time y Newsweek, me sentía más grande, más adulto, aunque sólo hacía algo así cuando encontraba en esa edición un tema de mi interés. (Siempre le entré a la realidad a través de la sección de Artes & Espectáculos.) Pronto me pasé a las especializadas: Rolling Stone, Musician, Down Beat, Omni, Cahiers du Cinema. De esta última conservo ejemplares garabateados con letra de hormiga, anotando la traducción de palabras que se me escapaban. (Podría decir que aprendí francés para leer esa revista de cine, y no exageraría.) Todavía conservo ejemplares de aquellas que son casi objeto de lujo, como Vanity Fair.

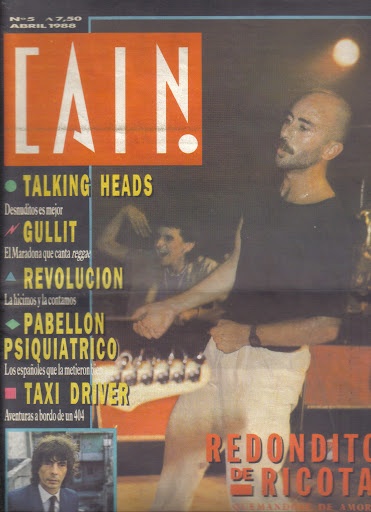

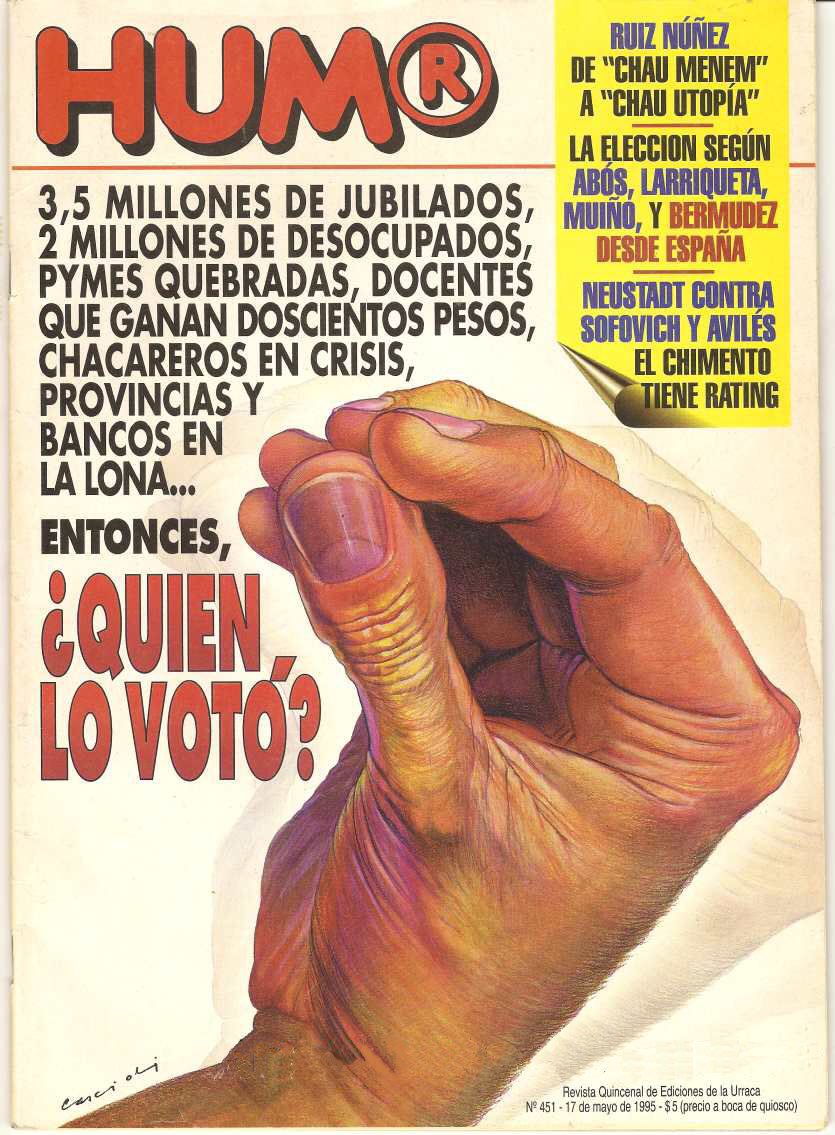

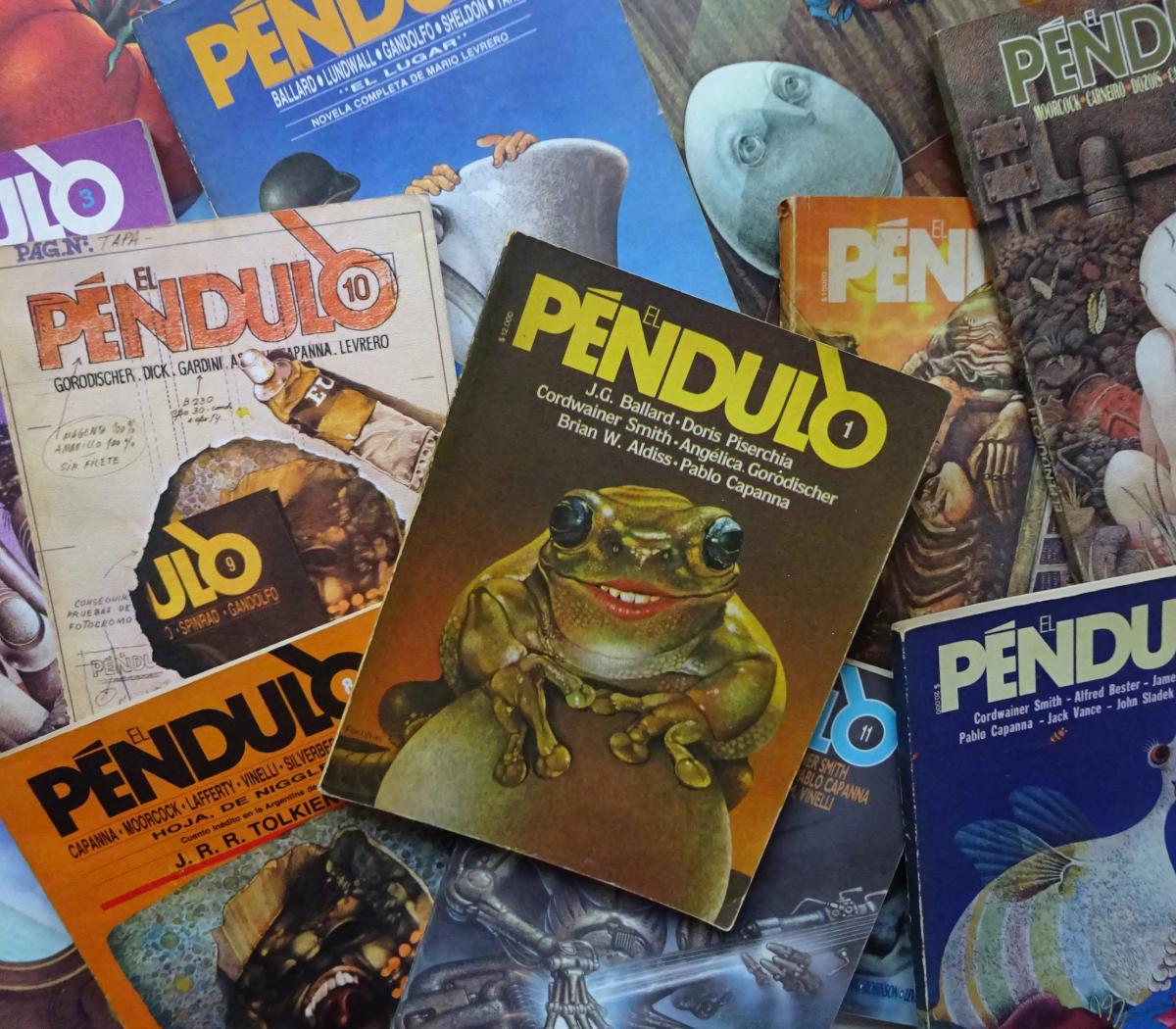

Con las revistas argentinas —a excepción de las de historietas, insisto—, me costó más. Mi abuelo leía Primera Plana, que marcó época, pero yo era demasiado chico para valorarla. Y mis viejos fueron más ramplones en ese área, consumían Gente & La Frivolidad. Con el tiempo me enganché con algunas revistas que empezaron a interpelarme. Primero con El Expreso Imaginario, que exploraba la cultura rock en el más amplio de los sentidos y además de cambiar figuritas musicales te hablaba de Werner Herzog, de los mapuches, de El huevo de la serpiente y de Jacques Cousteau. Más tarde me prendé de Humor Registrado y de El Péndulo —otra revista literaria, dedicada a la ciencia ficción y la fantasía—, en las que tuve el privilegio de trabajar eventualmente. Poco después Andrés Cascioli me permitió dirigir mi primera revista, llamada Caín, donde con Fabián Di Matteo nos lanzamos a la absurda tarea de imitar a la británica y lujosa The Face a partir de un papel nac & pop. Decí que muchos de aquellos textos se sostienen todavía. El diseño de Fabián era una maravilla, pero el pelpa y la impresión nunca le hicieron justicia. (Si no fuimos la primera revista en poner a Los Redondos en su tapa, le pego en el palo.)

Es que el soporte era inmejorable. Eso era lo que establecía el término review, que nuestro idioma tradujo como re-vista: un medio que invitaba a una segunda mirada, más honda, sobre lo real; a profundizar los temas que los diarios y los noticieros sobrevolaban y a expandir la mirada. La periodicidad más holgada invitaba a la elaboración, a concebir un producto añejado, bien destilado. Los materiales diarios eran respuesta casi instintiva a una necesidad, una pelota a la que le entrabas como venía, pero las revistas eran el permiso para darse lujos, para el jogo bonito. Y en especial en los medios del Hemisferio Norte, donde le daban al diseño todo el espacio que requiriese, se permitían publicar historias larguísimas e ilustraban profusa y elocuentemente.

No sé por qué aquí se privilegia el coitus interruptus periodístico. A no ser que se tratase de una revista especializada como El Péndulo, donde llegaron a publicar una novela entera de Mario Levrero, lo que primaba eran los materiales cortos. Imagino las voces que dirán: Y, los presupuestos de acá no eran los mismos que los de Nueva York. Pero no voy a ser tan gil de considerar que simplemente fue cuestión de plata, así como no creo que el mercado sin regulaciones conduzca la economía de manera virtuosa. Existe una línea histórica, política, de capitalistas argentos que tendieron a apostar por medios más bien flasheros, frivolones, que son al periodismo lo que el Nescafé es al espresso; y esa línea llega hasta el presente, colaborando a explicarlo.

Desde la mirada cortoplacista tan propia de nuestros ricachones, no hubo margen para crear un medio de excelencia con vocación de convertirse en institución cultural. En cuatro añitos más, el New Yorker cumplirá un siglo. Nosotros podríamos contar con una revista de la misma edad, pero acá los títulos más longevos son también los más pelotudos. Hagamos el Juego de las Diferencias —he ahí un clásico de mil revistas— entre clases dirigentes: lo que va de aquellos estadounidenses que asumieron que desarrollar la nación era potenciarse a sí mismos y por eso trabajaron fuerte y con visión de futuro, a nuestros mercachifles glorificados que buscaron el curro instantáneo, aunque eso significase joder al país. Diría Miguel Rep: la grandeza y la chiqueza.

Cuando era niño y también mientras fui joven, paraba en cada kiosko de diarios y revistas que me cruzaba. Lo que le pasa a los golosos ante otros kioskos —los de caramelos, chocolatines y yerbas dulces— me pasaba a mí ante el popurrí de revistas: no me alcanzaban los ojos. Con el tiempo desarrollé un método para escanear rápidamente la oferta desplegada, mucho antes de que existiese nada parecido a un scanner. Pero hace ya rato que perdí ese impulso. Lo cual no me inspira nostalgia, porque cambié el escaparate físico por el virtual, sé dónde y cómo buscar y la oferta de Internet es infinita. Pero me pregunto si no habremos perdido algo en el trueque, en el mismo sentido que me perturba la línea histórica de pedorros empresarios periodísticos que hilvana el último medio siglo argentino.

Cuando te tomabas el trabajo de ir hasta el kiosko, evaluar la cosa y meter la mano en el bolsillo, llevabas a casa un objeto con el que entablabas una relación física. Aun cuando te distraías y pasaban los días, la revista seguía ahí, recordándote la lectura pendiente — molestándote. Ahora tenemos un universo de contenidos al alcance, pero si no encendés o abrís tu aparato y encarás una búsqueda deliberada, ningún contenido te molesta — más allá de las publicidades, claro.

Las revistas eran un doble objeto de deseo, porque te renovaban el amoblamiento mental y porque manipularlas inspiraba un placer sensual. (Que no se contentaba con lo visual: la Vanity Fair venía con muestras de los más ricos perfumes, se los juro.) Ahora, el tiempo que dedicábamos a leer revistas lo pasamos en las redes que, como su misma denominación sugiere, nos atrapan apenas el celular o la PC nos comen los ojos. Y no es lo mismo. Antes, hasta para ser facho se te demandaba mínimo vuelo, como el del sofista Neustadt. Ahora se conforman con Fantino y consagran como diputado a un tipo con aspecto de Benny Hill y el carácter del Demonio de Tasmania.

En fin, como diría Arthur Howitzer Jr: No crying.

Acá no se llora.

Híper recontra no chequeado

Extraño hábitos y sensaciones que se desprendían del consumo de revistas en papel, pero no considero que el cambio haya sido una pérdida. Para gente con cabeza inquieta como la mía, Internet es la más grande de las bendiciones: no podría ser mejor ni aunque la imaginase yo mismo, cortada y entallada a medida. Puedo seguir leyendo las revistas de las que disfruto —empezando por el New Yorker, claro, e incluyendo un montonazo más—, y también acceder a los contenidos puntuales, aislados, que persigo por curiosidad y/o necesidad. En el mundo digital, la longitud de los textos ya no es tiránica como lo era en el papel. Tanto como lector como en mi condición de escritor, Internet me liberó. Es como un tenedor libre mental: te permite deglutir todo lo que estés en condiciones de metabolizar, y más.

Lo que me preocupa es su naturaleza no del todo participativa, por lo menos de modo voluntario. El ticket de entrada —irresistible, lo admito— es el acceso casi ilimitado que granjea Internet, tanto a saberes como a bienes, mediando unos míseros clics. Pero el surfeo en busca de información fidedigna, conocimiento o iluminación es mínimo, comparado con el contenido comercial y el cotilleo compulsivo. Tenés que sobreponerte al Black Friday, al trending topic, al evento en vivo de Twitch y al bombardeo de mensajes de WhatsApp —hay gente que se pasa el día interactuando en un grupo, lo habrán comprobado: ¿de qué viven, a qué se dedican?—, para recién entonces conseguir la oportunidad de, primero, identificar tu deseo genuino, y con suerte, si es que te queda margen, hacer lo necesario para conectar con él.

Las mayorías no sortean esa barrera digital, más larga y alta que la Muralla China. Se estrellan contra el paredón, y ahí quedan. Ni siquiera descansan cuando cierran sus ojos llenos de derrames arbóreos, porque aun con las persianas bajas ven destellos que les recuerdan ofertas, primicias, ofertas, estafas digitales, ofertas, videos de gatitos, ofertas, ¡Wanda, China, Icardi!

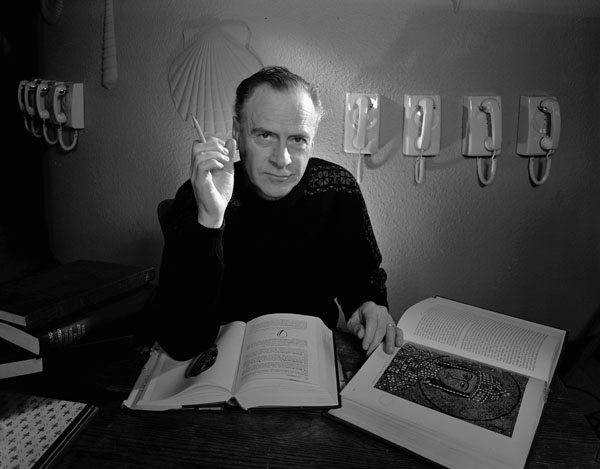

La herramienta es genial, no lo discuto. Pero de momento, al menos en términos generales, nos maneja más de lo que nosotros la manejamos. Ya lo decía McLuhan en La galaxia Gutenberg (1962), un libro que es tan viejo como yo y lleva un subtítulo digno de Wes Anderson, La forja del hombre tipográfico: "En lugar de tender hacia una vasta biblioteca como la de Alejandría, el mundo se ha convertido en una computadora, un cerebro electrónico, al igual que en un texto infantil de ciencia ficción. Y a medida que nuestros sentidos salen más allá de los límites de nuestro cuerpo [gracias a los medios, que según McLuhan funcionan como extensiones], el Gran Hermano se nos mete adentro. Así que, a menos que seamos conscientes de esta dinámica, nos mudaremos a una fase de terrores pánicos, a medida de un mundo pequeño de tambores tribales, interdependencia total y co-existencia forzada". ¿No les parece una descripción precisa de nuestro mundo actual?

No sé en qué parte atribuírselo a las características de la herramienta, y qué parte endilgarle a su manejo concreto —que por supuesto es político—, pero el efecto que ha tenido y mantiene sobre nuestras sociedades es indiscutible. Lo que yo llamo La Paradoja de Internet. Nunca tuvimos mejor oportunidad de saber más, de entender lo que hasta hace nada no podíamos elaborar; y sin embargo, en el contexto del último medio siglo, nunca hemos sido más brutos, más frívolos, más indolentes. No hay forma de pretender que este oscurantismo on the rise, ascendente, que cunde en el mundo, es ajeno a nuestros consumos y prácticas electrónicas. Está directamente vinculado. Al menos en lo que llamábamos Occidente, aquellos y aquellas que trabajamos para vivir, tanto en blanco como en negro, estamos perdiendo derechos y nivel adquisitivo a lo bobo. Y en vez de organizarnos y resistir, o mejor aún: en vez de lanzarnos a la rebelión que deberíamos lanzar, cada vez le dedicamos más tiempo al telefonito.

El réquiem que Wes Anderson le dedica a cierto periodismo es, también, un réquiem por la institución de lo que se llama fact checking: el chequeo de los datos, la criba que debe atravesar todo texto de no ficción para preservarse de afirmar algo que no se corresponde con la realidad. En los medios tradicionales del Hemisferio Norte, especialmente en los de habla inglesa, chequear los datos no es una responsabilidad exclusiva del autor o la autora. Es una función editorial, que para eso instituye el rol específico. Ser fact checker es una profesión, un puesto de laburo, un cargo: hay gente a la que se contrata tan sólo para eso, y que de eso vive. Y el New Yorker siempre fue un modelo al respecto, más allá de un patinazo que se pegó en los '90. En 2010 tenía en su nómina de empleados a dieciséis fact checkers, y todavía sigue siendo ejemplo mundial en materia de rigurosidad periodística.

De más está decir —vuelvo a la línea del promedio de nuestro empresariado editorial— que entre nosotros esa profesión no es la norma. En las décadas que llevo de periodista, nunca me he cruzado con un fact checker. Ni siquiera hoy, cuando sería imperioso dada la degradación de la veracidad de la palabra pública. (Si hubiese fact checkers en el Clarín de Kirschbaum & Roa, el diario se reduciría a una sola página, impresa de un solo lado.) ¿Y por qué la del fact checker es una profesión en declive en el mundo entero? Porque la característica de los medios electrónicos es la ampliación horizontal, hasta el infinito, de sus contenidos. Hasta no hace tanto, para decir algo en los contados medios públicos debías cumplir con requisitos: un nivel de escritura, acreditar un mínimo proceso de investigación, pasar el test del chequeo contra lo real y, en el mejor de los casos, ofrecer además un módico de talento que elevase lo que antecede por encima de la mediocridad general, como diría Cascioli. Las mismas cartas de los lectores debían responder a un standard para que se considerase su publicación. Que el trabajo de un comunicador fuese replicado por ciertos medios equivalía a tocar el cielo con las manos, porque significaba ser admitido en una cofradía identificada por su excelencia

Lo que quiero decir es que hasta no hace mucho, el nivel de la discusión pública estaba marcado por los medios de mejor reputación. Ese standard compelía al público a elaborar su discurso para ser oído, a superarse para merecer su minuto en el ágora. Hoy, sin embargo, la media de los comentarios en las redes y en los medios y en las radios no huele mejor que un camión atmosférico. La característica esencial del soporte electrónico es darle voz a todo consumidor. Y el mensaje tácito, lo no expresado pero practicado a diario, 24/7, es simple: todas las voces valen lo mismo.

Pero no. Una cosa es que todos tengamos los mismos derechos, incluído el de libre expresión. (Lo cual no deja de ser una abstracción, porque estamos muy lejos de garantizarle a todos sus derechos elementales; pero sigamos adelante por el bien de la argumentación, nomás.) Y otra muy distinta es que todos los mensajes valgan igual. Todo mensajero debería ser medido por la calidad de su mensaje, por aquello que decide decir y cómo, y hasta por lo que elige callar.

Quien quiera encontrar relación entre las características de la comunicación electrónica y el resurgimiento del fascismo, puede.

Terrores pánicos, mundo pequeño de tambores tribales, interdependencia total y co-existencia forzada. McLuhan tenía razón.

Yo querría salir del género de horror, pero la realidad no me deja.

Relatar o ser relatados

Es imposible sobredimensionar la importancia de la comunicación en el mundo actual. No pretendo que haya que controlarla, porque el tinglado no está al alcance de nuestras manos. Pero es imprescindible aprender a surfearla —otro término que impuso McLuhan— sin que la ola te devore, y logrando que el gran público te preste atención y además te aplauda, cuando llegás a la orilla de pie sobre tu tabla.

Tan importante es la comunicación en este tiempo, que hay proyectos políticos que prácticamente son eso y nada más: un plan bélico en materia de contenidos, algo que en buena medida define el estadio presente de la ultraderecha internacional. En su capítulo argentino, el macrismo fue una estrategia comunicacional y ahí se quedó, por eso no pudo sostenerse en la cima del poder público. Lo cual fue una suerte para nosotros, pero relativa: porque no va a durar. Tarde o temprano encontrarán cómo regresar a la Rosada, y esta vez habrán cerrado ya los pactos que necesitan para mantenerse allí.

Mientras tanto, lo que llamamos el campo popular está en Babia. Parece no enterarse de la trascendencia de comunicar adecuadamente. No hay plan ni conducción ni coordinación de esfuerzos aislados. Y hoy en día, sin comunicación eficaz no hay proyecto de poder que pueda sostenerse. Después nos quejamos de los pibes que nacieron después de 2001 y sólo han vivido en un sistema político que no responde a sus expectativas. Pero el error es nuestro, porque no estamos contándoles en su lenguaje —quiero decir, desde los códigos que manejan— de dónde venimos y por qué estamos como estamos, lo cual ayudaría a que también visualizaran el peligro de lo que puede y quiere volver. Como dijo esta semana Ari Lijalad en Twitter (je): o relatamos, o seremos relatados.

Me pregunto si el pibe de 17 (o sea, un votante) que noqueó arteramente al playero de 66 se habría atrevido a hacerlo en otro clima social, donde no estuviese permitida la intemperancia y no se considerase líder juvenil a un tipo que a los gritos desencajados llama a quemar el Banco Central.

Un proyecto político que no tiene articulado un plan de comunicación es como un sidecar sin moto: resultará vistoso, pero es inconducente. Más temprano que tarde, te dejará de garpe. Permítanme jugar a Nostradamus: el futuro del campo popular va a ser tan auspicioso como efectiva sea su comunicación. Si comunicamos bien, nos va a ir bien. Si comunicamos como ahora, ya saben: terrores pánicos y todo eso.

Disfruté a lo loco de La crónica francesa por su belleza y por su inteligencia pero también porque sentí que nos hablaba a nosotros, criaturas salvajes que no vivimos nada parecido a los tiempos gloriosos del New Yorker ni tuvimos encuentros cercanos con un fact checker, criatura que aquí sería tan exótica como un emú. (Bicho que se parece al avestruz... ¡pero no lo es!) Sobre el final de la película, uno de los periodistas cuenta algo que eligió dejar fuera de su crónica: su diálogo con el chef Nescaffier —otra joda andersoniana, mezcla de Nescafé y el famoso chef francés que se llama Escoffier—, donde encomia la bravura con que se ha comportado. Nescaffier dice que hizo lo que hizo porque es extranjero y no quería decepcionar a nadie. Y el periodista empatiza con él, porque también es extranjero en Ennui-sur-Blasé. (Hoy somos todos un poco extranjeros, en este mundo que es puro extrañamiento y al que nunca terminamos de reconocer como familiar.) Sintiéndose comprendido, Nescoffier se explaya y explica cómo se siente.

"Buscando algo que hemos perdido", dice. "Extrañando algo que dejamos atrás".

Y el periodista le responde: "A lo mejor, con buena suerte, encontraremos lo que nos eludió en los lugares que alguna vez consideramos nuestro hogar".

En esa instancia, el editor Howitzer le dice al periodista que vuelva a meter ese diálogo en su texto, "porque es la mejor parte de toda la cosa". Y como buen editor, tiene razón.

Nescoffier y el periodista no están cayendo en la nostalgia, lo cual sería autoindulgente. Piensan proactivamente, identifican aquello que sería el objetivo de la búsqueda a desarrollar. Lo que se perdió, lo que de momento quedó atrás, es la posibilidad de hacer sentido de las cosas urgentes. Nos gustaban las revistas en papel porque eran un microordenamiento posible, temporal, del universo, y por ende de sus significados. La irrupción de los medios electrónicos operó como la caída de Humpty Dumpty, aquel huevo antropomórfico de la rima infantil al que tanto jugo le sacaron desde Lewis Carroll hasta James Joyce. Internet hizo mierda la unidad de sentido(s), y ahora, como dice el versito, parecería que ni con la ayuda de todos los caballos y todos los hombres del rey podríamos juntar todos los pedazos y pegarlos para reconstruirlo(s). (Les recomiendo volver a Alicia a través del espejo, porque si de algo habla Carroll en el tramo dedicado a Humpty Dumpty es de la correspondencia entre las palabras y sus significados, que es parte de lo que hoy se degradó.)

Una revista en papel representaba una unidad. En cambio, los conocimientos y la información que ofrece Internet están detonados, estallados, repartidos en millones de pedacitos que cada vez están más lejos entre sí. (La misma dinámica del Big Bang, precisamente.) Y lo que urge a nuestra especie humana es, por el contrario, reconectar los fragmentos que construirían el sentido que necesitamos entender para procurarnos un futuro. Puesto de otro modo: es imperioso reestablecer una jerarquización de los significados, porque todos los bits no son iguales del mismo modo en que no lo son todas las voces y todas las opiniones. Si no conseguimos que ciertas informaciones —por ejemplo, que la ecuación ecológica de este planeta está a punto de estallar, empujándonos a un apocalipsis total o parcial— no valen lo mismo que otras —¡Wanda, China, Icardi!—, estaremos fritos, quizás literalmente. Por eso La crónica francesa termina con la redacción del medio disponiéndose a llevar adelante el nuevo número, a pesar de la ausencia de Howitzer, que era el elemento unificador. Es posible que lo que quede por delante sea para todos una última edición, pero eso no significa que no debamos hacerla bien.

"Escribamos juntos", propone el periodista que dialogó con Nescoffier. La frase final del film también es suya, y se corresponde —no es casualidad— con la misma pregunta que nos formulamos todos:

"Y ahora, ¿qué pasará?"

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí