LA COMUNIDAD (DES)ORGANIZADA

Una pequeña obra maestra de los '90 rescata el valor de reconstruirse a partir de la decencia

Si yo pronunciase la expresión obra maestra, ustedes sabrían a qué me refiero. Y lo sabrían porque disponen de mil ejemplos de artefactos que consideramos, casi sin discusión, magistrales. El David de Miguel Ángel. Hamlet. La sinfonía Júpiter de Mozart. El padrino, de Francis Ford Coppola. Moby-Dick de Herman Melville. Un día en la vida de Los Beatles. Si además les pidiese que armaran listas de obras maestras, me llegarían tantas diferentes como personas. Pero nadie dejaría casilleros vacíos, porque hay candidatas de sobra y para los gustos más variados. Todos conocemos alguna, aunque más no sea el gol a los ingleses en el cual intervino Dios. Pero —excepción hecha de este último ejemplo, que muchos vimos en directo—, de preguntarles si fueron ustedes quienes decidieron que esas obras eran magistrales o si, más bien, las abordaron porque alguien lo sugirió, volveríamos a tener un acuerdo casi total.

La mayoría de nosotros se acercó a ciertas obras maestras —pienso en mi primera visión de El ciudadano en el Cine Arte, a metros del Obelisco, en compañía de una rata que caminaba por el borde de la pantalla— porque nos convencieron de que eran logros mayúsculos. Alguien se había tomado el trabajo de distinguirlos del resto de la producción de su época. Es decir que medió un trabajo propio de la industria cultural: fue necesario que existiesen especialistas que produjesen una serie de exégesis y que esas valorizaciones generaran un consenso, del que casi todos participamos al final. Andá a discutir a Beethoven o a Borges: el establishment cultural, en complicidad con un ejército de veneradores, te arrancaría la cabeza.

En tiempos recientes, la consagración de una obra como expresión de su arte en grado excelso sumó dos complicaciones. La primera tiene que ver con la civilización del consumo. En tiempos de capitalismo rampante, una obra maestra debe haber gozado de cierto grado de éxito económico. No hace falta que bata récords de recaudación o venta. Puede tratarse de un triunfo modesto, como corresponde a una obra de culto. Pero, de un modo u otro, no puede tratarse de una obra que haya acabado con sus cuentas en rojo. Un mango tiene que haber hecho, aunque se trate de un éxito discreto, como el de Kind of Blue de Miles Davis o Blue Velvet de David Lynch. (Postrado ahora por un enfisema, el pobre Lynch, para desgracia de los cinéfilos del mundo.) Lo que no se le permite a una obra maestra es haber sido un fracaso comercial sin atenuantes. Todos los esfuerzos que los críticos hicieron para reivindicar películas como Ishtar de Elaine May y Las puertas del cielo de Michael Cimino se han topado siempre con ese límite. Puede admitirse que posean mérito, pero no se las acepta como superlativas. ¿Y por qué no? Porque hicieron sapo. Y si perdieron guita no se les concede la posibilidad de ser geniales. A aquellas que, como Blade Runner de Ridley Scott, arrancaron con mal pie pero se convirtieron en obras de culto y produjeron ganancias a la larga, se les considera dignas de un perdón póstumo. Pero estos son tiempos en los que el dinero ocupa el lugar de Dios, y si el Dios dólar no favoreció a una obra, se lo considera condenada también en términos artísticos.

La otra dificultad que ofrece esta época es la degradación del arte de la crítica. Las obras que consideramos clásicas llegaron a serlo porque contaron con formidables campeones, que las rescataron del grueso de la producción y presentaron el caso de su genialidad. ¿Tendría Shakespeare la altura que hoy le reconocemos de no ser por Samuel Johnson? ¿Sería Melville un perfecto olvidado, de no ser por el rescate que inició Carl Van Doren en 1917? ¿Reconoceríamos el genio de Hitchcock, si los franceses de Cahiers du Cinema no se hubiesen tomado el trabajo de demostrar que no había sido un mero entretenedor? Se necesita gente preparada, talentosa y con criterio propio para consagrar a un artista. Y eso es lo que hoy en día no hay. No por falta de capacidad, sino porque las condiciones no están dadas. Hace falta tiempo para pensar y desarrollar una tarea crítica. Hoy los periodistas y académicos necesitan tener 62 trabajos para sobrevivir, como lo explica la película Puán de forma tragicómica. Y además no tendrían dónde exponer los resultados de ese potencial trabajo, porque ya no existen plataformas de un prestigio que incida sobre la opinión pública.

Se me hace que mi generación fue la última que creció a base de medios que ejercían la tarea crítica, identificaban tendencias y fenómenos, rescataban artistas de la oscuridad y se esmeraban por explicar el valor de lo nuevo. En tiempos de Internet, todo está atomizado. Cada amante del arte se las arregla como puede, y por eso es más sensible que nunca al poder del marketing —se ve o lee o escucha tan sólo lo que te imponen por la vía de la publicidad, lo que se torna omnipresente, inescapable—, y por eso también se aja la valoración crítica que el gran público está calificado para hacer. Todo paladar es consecuencia de una educación, y si te acostumbraron a comer morfi procesado, puede que la carne buena te parezca dura. (En el caso de que lograses permitírtela, por cierto.)

Hasta no hace tanto, cualquier persona curiosa podía enterarse de cuáles eran los movimientos artísticos vigentes, las líneas de fuerza que se disputaban el centro de la escena, las diferencias estéticas entre generaciones. Y los mismos artistas se implicaban en esa batalla por el sentido. Cuando el joven Henry James destrozó la última novela que Dickens llegó a completar, Our Mutual Friend (1865), no se limitó tan sólo a ejercer la crítica formal en la prensa. (Lo hizo mierda, al pobre Dickens: le dijo que ya se había "agotado definitivamente". Qué falta de respeto, ¡qué atropello a la razón!) Henry James se permitió ese parricidio para involucrarse en una lid de la que quería participar. Para el aún inédito James —su primera novela, Watch and Ward, data de 1871—, Dickens era lo viejo, y él se pretendía parte de lo nuevo. Y para que lo nuevo terminase de surgir, había que colaborar a sepultar lo consagrado.

Hoy todo es una gran nebulosa. Ya no hay tendencias, corrientes, disputas que se perciban con facilidad gracias al trabajo de metabolización que deberían hacer los ensayos críticos. Todo artista o autor parece ser un hecho aislado en una galaxia infinita. La crítica ya no interpreta lo que ocurre ni plantea hipótesis. Y los artistas y autores callan respecto del resto, se limitan a cuidar su quintita. Cuando yo empecé a publicar, conservaba la ilusión de que la tarea crítica me ayudase a entender cosas respecto de mi obra en su contexto histórico que, como parte involucrada, era lógico que se me escapasen. Salvo honrosísimas excepciones, no ocurrió. A nadie parece interesarle formar parte de nada —de ninguna ola, de ningún movimiento— que no sea su kiosko individual.

Al menos en los '90, babélicos y planetarios (o sea, los que orbitaban alrededor de la revista Babel y los que publicábamos en la colección Biblioteca del Sur de la editorial Planeta, creación de Juan Forn) nos sacábamos los ojos en la disputa estética, planteando concepciones distintas de la belleza y del hecho literario. (Después, como era inevitable, de las diferencias estéticas se derivaron las diferencias políticas.) Extraño esas batallas, aunque sea porque demostraban que a algunos nos importaban cosas que excedían el cuidado de las plantas del balcón personal.

Toda esta disquisición —sepan disculpar, me dejé llevar— viene a cuento de que quería hablar de un film que esta semana cumplió 25 años, al que considero una pequeña obra maestra. Esta valoración mía no es vox populi, por una de las razones que mencioné: fue un fracaso de público en su momento. Lo cual explica también por qué no se la encuentra en ningún lado. La busqué en plataformas, en YouTube y en Flow, y nada. Menos mal que la conservo en DVD. Lejos de disuadirme, el hecho de no poder acercarles una pista de cómo verla sólo me da más ganas de hablar de ella.

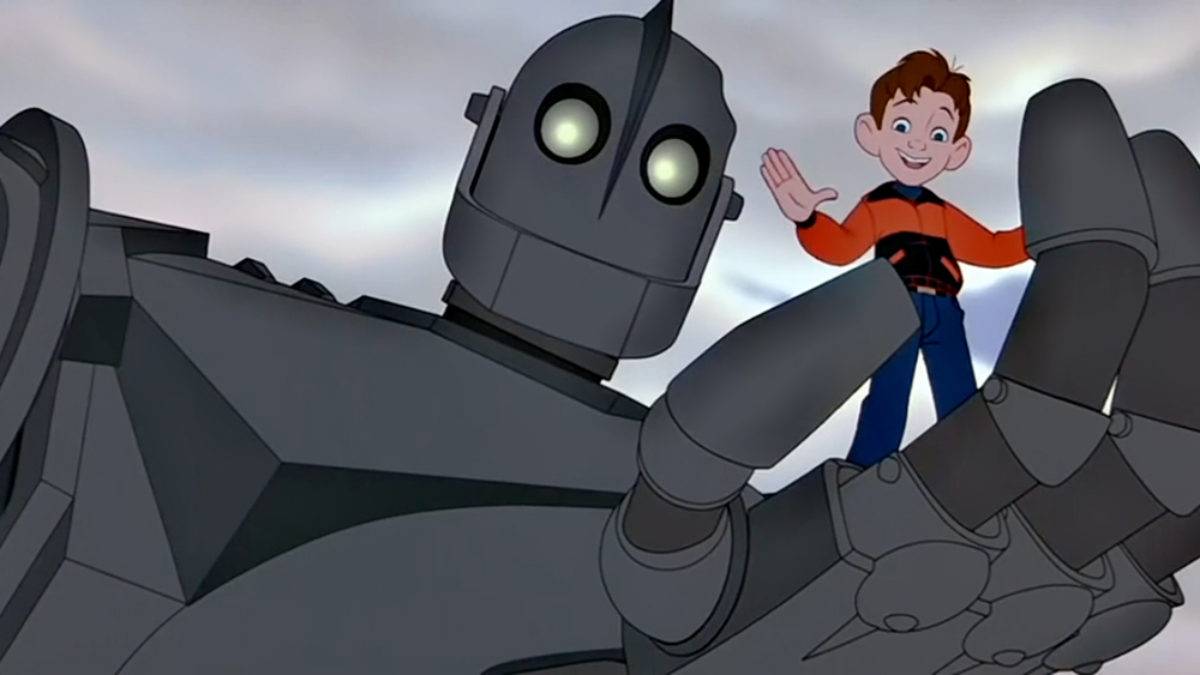

Para su tranquilidad o su desconcierto, aclararé que no se trata de una oscura película iraní o coreana, sino de un largo animado del '99, basado en un relato del poeta Ted Hughes. Se llama El gigante de hierro, lo dirigió Brad Bird —que después se consagró vía Ratatouille y Los increíbles—, es uno de esos que parece para chicos pero hace felices a los adultos y presenta una perspectiva de la experiencia vital, tanto en lo existencial como en lo político, que es preciosa y está vigente.

Si todavía no agoté su paciencia y me tienen fe, enseguida les cuento.

Yo, robot

El gigante de hierro sufrió una desgracia y una suerte en simultáneo. Tuvo el mal timing de ser concebida en un momento pivotal de la animación en el cine. Los estudios Disney veían que su racha de éxitos de los '90, iniciada por La sirenita y La bella y la bestia, se agotaba. Eso animó a la competencia, que decidió tallar en esa industria. DreamWorks, el estudio fundado por Spielberg, el ex ejecutivo de Disney Jeffrey Katzenberg y el magnate de la música David Geffen, empezó a apostar fuerte. Por su parte, la Warner invirtió en una película cortada en el molde Disney —aventuras, canciones, un dragón con dos cabezas que hablan— llamada La espada mágica (Quest for Camelot). Fue un fracaso estrepitoso, perdió 40 palos verdes. Eso hizo que cumpliesen con su compromiso de financiar El gigante de hierro casi por inercia, sin tenerle fe.

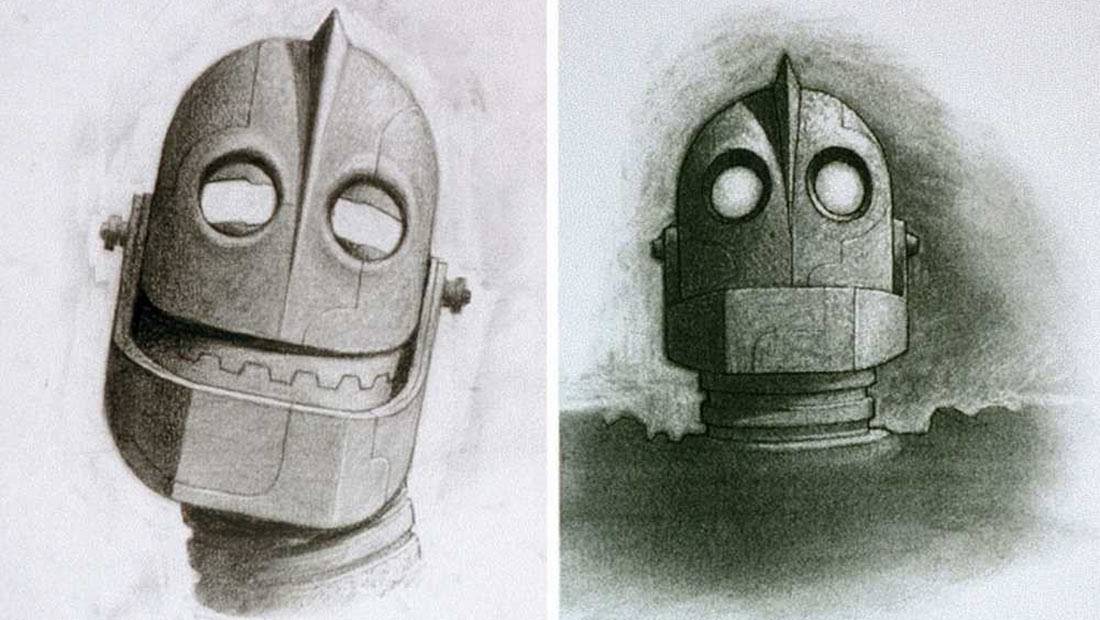

En Hollywood es habitual que los films sean sometidos a tests previos al estreno, que determinan desde cambios en la edición y la filmación de nuevas escenas hasta las características del marketing de lanzamiento. Son funciones de prueba con público aleatorio, que se compromete a responder a un cuestionario con su valoración del film. El gigante de hierro pasó esa prueba con excelentes resultados —según Brad Bird, sacó las mejores notas del estudio en 15 años—, pero de todos modos la Warner decidió no jugarse. Y en ese mundo, una película de animación que sale sin campaña publicitaria grande y sin cotillón paralelo (juguetes, CDs con las canciones de la banda sonora, acuerdos con McDonald's) está prácticamente muerta antes de nacer. Para peor, un dibujo animado hecho al modo clásico —es decir a mano, a excepción de algunos movimientos del robot protagónico, para los cuales se apeló a las computadoras— sonaba a vejestorio después de las primeras Toy Story, que pusieron a Pixar en el mapa y convencieron de que el futuro de la animación era digital.

La película de Brad Bird costó 50 palos verdes y recaudó 30 y monedas. Ese es el dato que la condenó a la ignominia en una industria resultadista, y consecuentemente a un olvido que parecía seguro. Con las grandes empresas que viven del arte ajeno, las cosas son así. Como producen obras como chorizos, reservan su presupuesto de publicidad para lo que consideran buenas apuestas y lo retacean a las que pintan poco rendidoras. Pensar que aquel año la Warner gastó fortunas en promocionar ese bodrio con Will Smith que fue Wild Wild West, a pesar de lo cual la película se hundió más rápido que el Titanic — hundiendo, de paso, la memoria de la serie simpática que la inspiró, llamada aquí Jim West.

Pero Bird había aprovechado la suerte que conllevó el hecho de que la Warner no controlase la realización del film, preocupada por su destino comercial. Esa falta de interés le granjeó una libertad inusual en materia creativa. Si bien le insistieron para que incluyese un perrito simpático y canciones con vocación de hit —querían que el film ocurriese en tiempos contemporáneos, al ritmo de una banda sonora de hip hop—, terminaron por respetar la voluntad del director. Y el resultado fue una película que sigue siendo una criatura singular, que no se parece a ninguna de las de su tiempo y que, a diferencia de los éxitos del Disney de los '90, no envejeció un solo día desde su estreno.

La historia que cuenta es sencilla. Estamos a fines del '57 —plena Guerra Fría, conviene no olvidar el dato—, en la costa de Maine, Nueva Inglaterra. Allí existe un pueblo llamado Rockwell donde vive un niño de 9 años llamado Hogarth Hughes. Es hijo de un piloto militar al que se presume muerto. Su madre, Annie, trabaja como camarera en un diner. A ese local llega un agitado vecino, dueño de un barco pequeño, alegando que la noche anterior algo enorme cayó del cielo y hundió su embarcación. Por supuesto, nadie le cree. Horas después, cuando ya debería estar durmiendo, Hogarth registra una conmoción en el bosque contiguo a su casa y decide investigar de qué se trata. Pronto descubre que el hombre del barco no había mentido: lo que cayó del cielo es un robot de 15 metros de altura, a quien salva cuando mete la mano en una estación eléctrica y comienza a electrocutarse.

Agradecido, el Gigante se apega a Hogarth. Y el crío se encariña con esa nueva figura masculina. Como a pesar de su bocaza el Gigante habla poco y nada, Hogarth trata de enseñarle de qué va el mundo y comparte con él sus cómics de Superman. Pero la voracidad de la criatura los mete en problemas, ya que el robot demanda metal como alimento y es capaz de zamparse un tractor, medio auto y hasta las vías del tren.

Pronto llega al pueblo un agente del gobierno, Kent Mansley, en busca de una explicación a los fenómenos de los últimos días. Para que no descubra al robot, Hogarth recurre a un artista local llamado Dean, un beatnik que vive en un desarmadero lleno de chatarra que usa para esculpir. En ese marco, el Gigante pasaría desapercibido, como una estatua monumental. Pero la creciente paranoia de Mansley lo lleva a convocar al ejército, convencido de estar lidiando con la invasión de una potencia extranjera.

Cuando el Gigante queda al descubierto y los soldados lo ponen en la mira de sus armas, se activa su sistema defensivo. A fin de cuentas, es esencialmente una máquina: está programada para responder a la agresión. Mansley interpreta esa actitud como declaración de guerra y logra que un submarino le dispare una bomba nuclear, aun a sabiendas de que así borrará a Rockwell —y por ende a sus habitantes— de la faz de la Tierra. Pero en esa instancia el Gigante se sobrepone a su respuesta programada, escucha lo que Hogarth le dice ("Uno es quien elige ser, ¡elige!") y decide sacrificarse para salvar al niño y su pueblo.

La película es una delicia estética. Brad Bird diseñó personajes y escenarios que parecen una mezcla de los cuadros de Wyeth y Hopper, epígonos del realismo en los Estados Unidos —que el pueblo se llame así es un homenaje a otro clásico, el pintor Norman Rockwell—, con los dibujos animados propios de la época en que se desarrolla la historia. (Piensen en La noche de las narices frías y entenderán de qué hablo.) El Gigante mismo, a pesar de que teóricamente proviene de una civilización más desarrollada, es rudimentario de la manera más tierna, a la manera en que a fines de los '50 se imaginaba que serían los robots del futuro.

Bird trasladó la acción del relato de Ted Hughes —que originalmente transcurría en Inglaterra y se llamaba The Iron Man, como se bautizó luego al superhéroe de Marvel— a la Costa Este de los Estados Unidos. Y eligió que el robot no se enfrentase a un dragón que también llegaba del espacio, como en el libro, sino a una amenaza real: la paranoia ante el ataque nuclear de una potencia extranjera. Durante la Guerra Fría, el temor a ser primereado por la Unión Soviética ponía al gobierno de Washington a un tris de apretar el botón rojo ante la menor alarma. Y toda la cultura de la época estaba permeada por esa fobia y esa anticipación.

Uno de los momentos más deliciosos y a la vez escalofriantes del film es un corto educativo, que instruye a Hogarth y sus compañeros de escuela respecto de qué hacer en caso de que caiga una bomba nuclear. Con el fondo de una cancioncita alegre, que parece estar refiriéndose a cualquier otra cosa, el corto insta al piberío a duck and cover, es decir, a agacharse y cubrirse, para protegerse de una potencial explosión. (Duck and Cover se llamaba, en efecto, un instructivo producido por el gobierno en 1951 para ser exhibido en los colegios.) Me pregunto si, en ausencia de esos materiales y de no ser por El gigante de hierro, existiría hoy un videogame tan popular como Fallout, convertido además en una nueva y exitosa serie.

Por un lado, la película de Bird es el relato de la improbable amistad entre dos seres que no pueden ser más distintos, uno de los cuales lidia además con la pérdida de un afecto cercano. Así descripta, la historia tiene puntos de contacto con E. T., el exitazo de Spielberg estrenado en el '82. El niño Elliott de E. T. penaba por el divorcio de sus mayores y la ausencia de su padre. En ese contexto, el tan simpático como feo alien venía a llenar un vacío afectivo. En El gigante de hierro, Hogarth Hughes —así bautizado en honor del autor del libro y de un dibujante admirado por Bird: Burne Hogarth, autor de un Tarzán inolvidable— es un niño tan imaginativo y excitable como Elliott. (La secuencia en que se pasa de rosca tomando café y empieza a hablar sin parar es encantadora.) Y el universo que ambos habitan más allá de la diferencia temporal que los separa —lo que va del '57 al '82—, es uno de una enorme inocencia amenazada por el mismo villano: un gobierno que se pasa de rosca, mal aconsejado por el miedo y la necesidad de aferrarse al poder.

Pero, como dice Bird, "E. T. no anda por ahí pateando ojetes, ni se la hace pagar al Ejército", como sí lo hace el robot en su film. En este sentido El gigante de hierro es un prodigio narrativo, porque balancea los elementos del relato de iniciación con la paranoia de los films de ciencia-ficción de los '50. El tema esencial, como en El día que paralizaron la Tierra (que data de 1951, como el corto Duck and Cover), es el desastre en que podemos incurrir si condenamos a un extranjero —venga del espacio exterior, del África o de Latinoamérica— antes de escucharlo y cerciorarnos de su naturaleza e intenciones.

Si algo hace el film, con una madurez de la que carecen tantas obras para adultos, es advertir qué puede ocurrir cuando nuestros destinos quedan en manos de un paranoico irresponsable e indiferente ante la ley como Donald Tr... perdón, como Javier Mi... no, lo que quería decir era Kent Mansley.

El gigante de Fierro y la unión verdadera

Brad Bird tuvo la sensibilidad, desde las ansiedades que traía aparejado el fin del siglo XX, de usar 1957 como una superficie sobre la que proyectar un drama del presente: la desconfianza respecto del Otro proverbial, la paranoia que inspiran todos aquellos que no son iguales a nosotros. Un cuarto de siglo más tarde, el tema no perdió vigencia: al contrario, se ha agravado, en parte por la influencia de las corporaciones que dividen para reinar y dificultan así la consolidación de las comunidades nacionales. Escribo esto ante un paisaje desolador. Los Estados Unidos están desunidos, Inglaterra es un campo de batalla entre neonazis y anti-fascistas, Israel defiende el derecho de sus soldados a violar prisioneros palestinos y ese alien duce digital que es Elon Musk saliva por Twitter, vociferando: "¡Guerra civil! ¡Guerra civil!", como si no la temiese sino que la desease.

En El gigante de hierro, el villano es inequívoco: el poder desmedido que, con demasiada facilidad, queda en manos de gente que no está a la altura de su responsabilidad histórica. Brad Bird no deposita esperanzas en esa gente. Son impermeables a toda superación en términos humanos, y por eso indignos de confianza. ¿Dónde radica entonces la esperanza, si es que todavía podemos permitirnos alguna? En la decencia elemental que encarnan Hogarth en primer término, y después su madre y el artista Dean.

Bird también toma distancia de E. T. en este punto. Por lo general, en los relatos donde alguien mágico o extraño o alien llega a una comunidad cerrada, son los recién llegados los que enseñan a los nativos algo que hasta entonces no sabían. Elliott no le enseña a E. T. más que tonterías, que tienen que ver con técnicas y objetos elementales de la Tierra: a encender la tele, o para qué sirve una heladera. Pero E. T. le enseña a la pequeña Gertie, y por extensión a sus hermanos mayores, algo esencial: Be good, les dice. Sean buenos. Tan simple como eso. En El gigante de hierro, el robot no le enseña nada a Hogarth. Es Hogarth quien le enseña cuestiones básicas para que se maneje en este planeta, pero además quien lo instruye en un materia crucial: Matar está mal, le dice. Y no se lo está diciendo a cualquiera. Se lo está diciendo a un robot que, llegado el momento, revelará estar construido como un arma monumental. El Gigante fue diseñado para destruir a gran escala, de ser necesario. Pero Hogarth le enseña que eso no lo condena a ser de un único modo, que todavía lo asiste la posibilidad de elegir quién y cómo quiere ser.

No es sorprendente que tanto el libro de Hughes como el film de Brad Bird hayan sido concebidos como parte de un proceso de duelo, para sobreponerse a una gran pena. Ted Hughes escribió la novela para levantar el ánimo de sus dos hijos después del suicidio de su madre, la también poeta Sylvia Plath. (Se ha discutido mucho el rol de Hughes en el camino a la muerte de su esposa, pero lo que resulta indiscutible es que esos dos niños necesitaban todo el consuelo del mundo. Uno de ellos, Nicholas, se suicidó en el año 2009, dándose por vencido al término de una larga batalla contra la depresión. Hughes no llegó a ver la película porque murió en el '98, pero su hija Frieda sí, deshaciéndose en elogios.) Y Brad Bird empezó a trabajar en el proyecto cuando todavía pesaba sobre su alma la muerte de su hermana Susan, víctima de un femicidio a manos de su ex pareja.

Desde la profundidad de la tristeza que los embargaba, tanto Hughes como Bird buscaron algo que sirviese como salvavidas. En el libro, Hughes se aferra a la belleza. El Gigante obliga al dragón que había sembrado destrucción a cantar lo que llama música de las esferas, el sonido que ayuda al cosmos a conservar su balance, y durante algún tiempo los seres humanos olvidan su egoísmo y viven en paz. En la película, Bird apela a la virtud de la simple decencia, que está al alcance de todos y cada uno porque no depende de nada más que de nuestra decisión, de lo que elegimos ser. Y lo hace a consciencia de que ser decente no garantiza victoria alguna. Nadie es decente para obtener resultados. Uno decide ser decente porque está convencido de que dañar a otros en provecho propio está mal y es esencial a la hora de vivir en paz con su alma. La decencia no garantiza nada más que la posibilidad de seguir viéndonos al espejo sin vergüenza. Es el reservorio de nuestra dignidad, aquello de lo que no hay que desprenderse si uno quiere vivir con elegancia.

En estos días nuestros, la decencia parece algo tan raro, tan extraordinario, como un robot proveniente del espacio. Y por eso urge plantearse cuánto de la situación que atravesamos, lamentable por donde se la mire, no es consecuencia de lo condescendientes que hemos sido con gente que de decente nada tiene, pero de la que de todos modos esperábamos resultados positivos. Está claro que economía y decencia, o política y decencia, parecen términos enfrentados, porque la gente experimentada sostiene que para llevar adelante esas actividades humanas hay que hundir los pies en el barro y lidiar con personajes a los que, en otra circunstancia, no les dirigiríamos ni un saludo. Pero una cosa es pasar por el barro y otra muy distinta quedarte a vivir en él.

Si bien la postulación es atendible —para conseguir resultados habría que pulsear contra personas indecentes—, tengo la sensación de que nos hemos dejado arrastrar al lodo, en vez de resistirlo; de que dimos por sentado que para lidiar con indecentes no quedaba otra que confiar en gente que, sin ser un desastre total, tampoco venía con garantías de trigo limpio.

Nadie aspira a la pureza total, que es ajena al fenómeno humano. La vida es producto de la cópula, del enchastre simbólico que producen la tierra, el aire y el agua al entreverarse. Pero en tiempos como estos, en que los ventiladores industriales de la SIDE desparraman mierda a enormes distancias, habría que hacer el esfuerzo de recoger el sedal, revisar los anzuelos y preguntarnos qué pretendemos pescar con una carnada así contaminada. Porque está claro que una persona honesta no garantiza que vaya a ser buena política o funcionaria. Pero con la justificación insuficiente que significaba la necesidad de obtener resultados, toleramos a personajes que, más temprano que tarde, revelaron que eran más del barro que de la tierra firme: los Sciolis, Morenos y Albertos de este mundo. Y terminamos todos salpicados por su mierda, sin comerla ni beberla y sin más resultados que el desastre generalizado. En lugar de Argentina, lo que existe hoy es la República Injustina, donde unos pocos tienen casi todo y la enorme mayoría no tiene casi nada — una aberración.

La semana pasada decía yo aquí mismo que tanto el pueblo que salió de la miseria gracias al kirchnerismo —a quien se condena por planero— como los pobres y clasemedieros que querían verlo morder el polvo y ahora están tan jodidos como los ex planeros, sufren hoy una depresión social machaza, inédita en términos de extensión y profundidad. A ese grupo debería sumar esta semana a todos los que nos duele que ciertas causas que seguimos considerando justas —los derechos humanos, las políticas de género— hayan sido arrastradas por el barro por gente indigna, para regocijo de los más grandes hijos de puta que habitan este suelo.

El final que Brad Bird concibió originalmente para El gigante de hierro era muy distinto. Los Estados Unidos terminaban en guerra con la Unión Soviética y el robot acababa muerto. Pero el guionista Tim McCanlies presentó una opción superadora, que Bird abrazó. (La detallaré aquí porque el final de una película que se les complicará ver no cuenta como spoiler.) Así como el robot de Ted Hughes era capaz de reensamblarse a sí mismo, recogiendo sus piezas desperdigadas, McCanlies hizo que el de la película se reconstruyese también, convocando las partes en que había sido dividido al frenar con su cuerpo el misil disparado por el submarino.

Así estamos hoy, así nos sentimos: como si un bombazo nos hubiese hecho estallar en mil pedazos, desarticulados e inermes. Lo que no debemos olvidar es que nos asiste el mismo poder del Gigante, la capacidad de juntar nuestros fragmentos y reconstruirnos. En la película, el dispositivo que llama a las piezas que han sido esparcidas en un enorme radio está en la cabeza del robot, que fue a parar a un glaciar en Islandia: hacia allí van todas sus partecitas, a reconectarse en soledad. Nosotros no contamos con un aparatito semejante, pero de todos modos la habilidad está al alcance.

Implica revisarse a fondo, examinar aquellas piezas de nuestro comportamiento que resultaron comprometidas y rearmarnos alrededor del corazón tibio y batiente de la más esencial decencia. Porque estamos sitiados por gente que vino a quitanos todo, tanto lo material como el estado de ánimo, nuestro buen espíritu, el deseo de vivir. Pero hay algo de lo que no pueden despojarnos, y eso es la decisión de conducirnos con honestidad, de seguir siendo gente decente. Y a la vez, cada uno de nosotros es el fragmento de una construcción mayor, que volverá a ser poderosa si se articula alrededor del corazón indicado. En momentos como estos, quizás sea más sabio tener paciencia con las personas honestas que están aprendiendo a hacer política, que recurrir a los machos de siempre que, como los escorpiones de la fábula, siempre te traicionan en la mitad del río.

Volvamos a elegir, sin meter la pata nuevamente en el pantano del compromiso moral.

Y, como canta Patti Smith, que la gente tenga el poder, para redimir de una buena vez la labor de los tontos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí