La belleza del mundo

A 40 años del estreno de El Hombre Elefante, una disquisición sobre la dignidad humana

Nunca me costó moquear en el cine. Pero lo que me pasó cuando vi por primera vez El hombre elefante —la película de David Lynch que en estas horas cumple 40 años— califica como escándalo. Me he olvidado de mucho de las décadas pasadas, pero no olvido aquel viaje de regreso en el 132, después de la función. Debo haber llorado desde Córdoba y Florida hasta Caballito. Por suerte viajé sentado, de eso también me acuerdo; en compañía de mi novia de entonces, la madre de mi primera hija. (Me pregunto si alguien la habrá mirado mal, pensando que me hacía sufrir.) Ya sé que conmoverse con una película no es raro, a quién no le ha pasado. Pero sean honestos: ¿cuántos de ustedes seguían llorando una hora y media después de dejar la sala?

Si no les pasó, es porque no vieron El hombre elefante. Que es el segundo largo de David Lynch, filmado cuando todavía no era sinónimo de un estilo inconfundible — antes de Blue Velvet, mucho antes de Twin Peaks. A esa altura Lynch tenía sólo un film en su haber, Eraserhead (1977), que sigue constituyendo una experiencia única: es casi experimental, pero a diferencia del 99% de las películas experimentales, una vez que arranca no podés quitarle los ojos de encima. Y fue esencial para que el dueño de los derechos de El hombre elefante, Melvin Kaminsky —o sea Mel Brooks: sí, ese Mel Brooks— entendiese que Lynch era el director adecuado. Cuenta la leyenda que organizaron para Brooks una exhibición de Eraserhead, al final de la cual, al ver al joven Lynch, lo abrazó y le dijo: "¡Estás demente! Te amo. ¡Quedás contratado!"

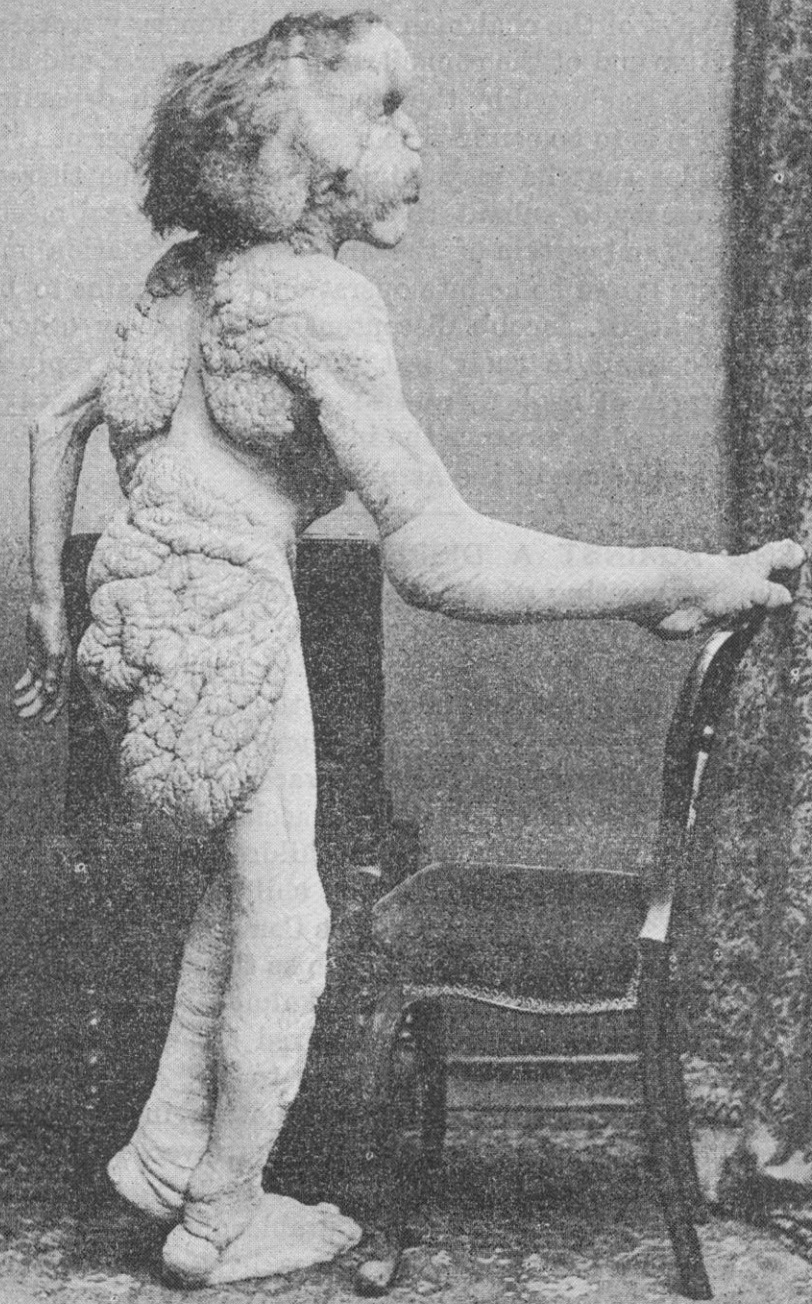

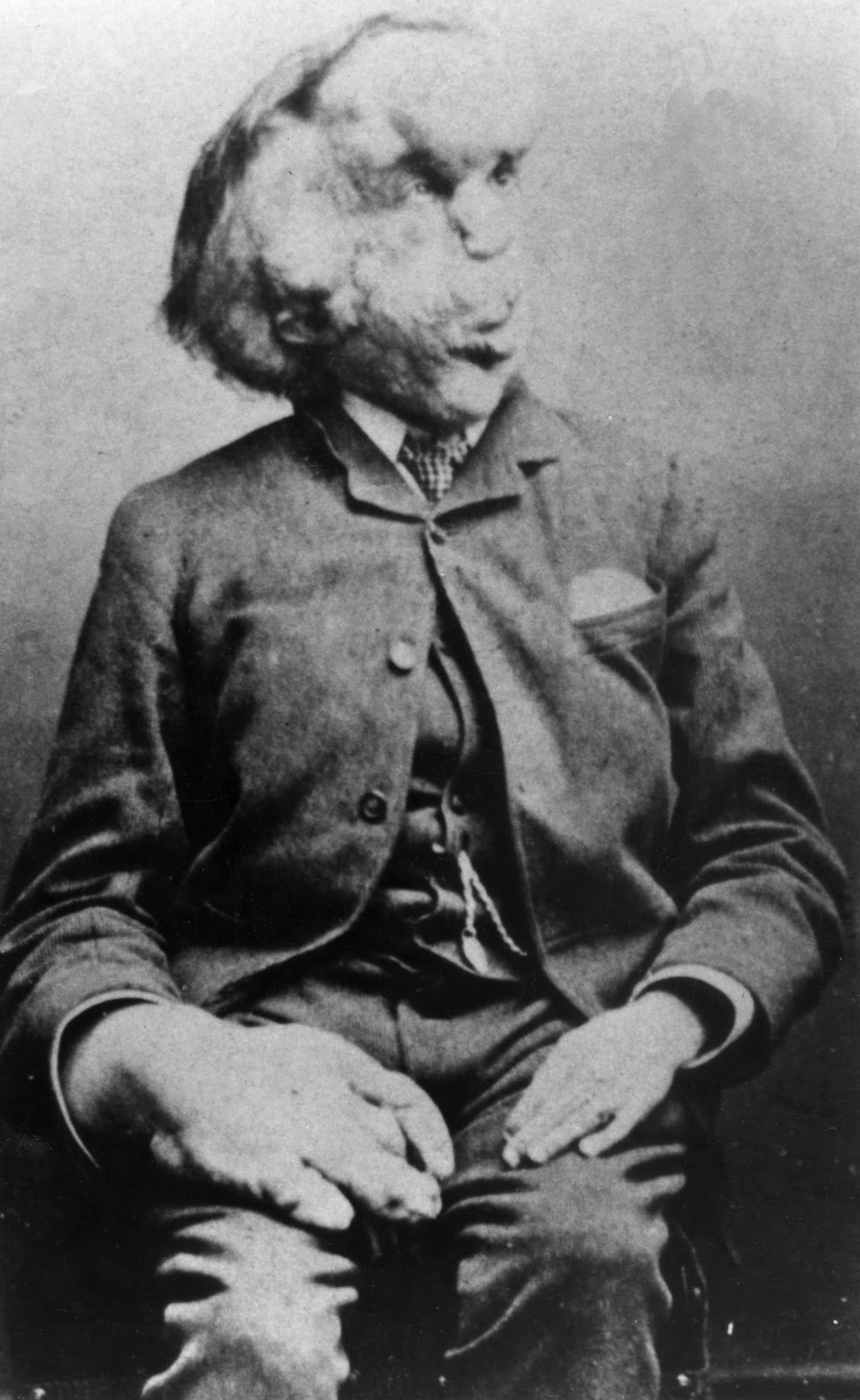

Muchos dicen que El hombre elefante es su film más convencional, pero Lynch le aplicó algunos de los rasgos experimentales de Eraserhead. Empezando por el diseño de sonido, que tiene siempre de fondo el siseo de la iluminación a gas propia de la época: un silbido asfixiante, que se mezcla con el soplido de los pulmones del protagonista, víctima de bronquitis crónica. Las dos son películas en blanco y negro, además, que tienen en su centro a criaturas deformes. La diferencia crucial es que la criatura deforme de El hombre elefante existió en la vida real. Joseph Merrick, a quien la película llama John Merrick, fue un ciudadano de la Inglaterra victoriana, nacido en 1862 y fallecido en 1890, que padeció malformaciones óseas y cutáneas tan severas, que le valieron ser exhibido como atracción de feria, en contra de su voluntad. Acá lo interpreta John Hurt, irreconocible debajo de una tonelada de apliques prostéticos.

El film está basado en dos libros. Una biografía/ensayo de Ashley Montagu, llamada El hombre elefante: un estudio sobre la dignidad humana (1971), y las memorias de Sir Frederick Treves, el médico que rescató a Merrick de la ignominia y le consiguió casa y cuidados. Este librito se llama El hombre elefante y otras reminiscencias, y el obsesivo que esto escribe se lo compró poco después de ver la película, en —si no recuerdo mal— la ABC de la avenida Córdoba, donde conseguía libros en inglés. El volumen es flaquito, y las páginas que Treves le dedica a Merrick son veintipico y no más. Pero la forma en que describe lo que descubrió es tan vívida como lo que Lynch filmó.

"Una criatura espantosa —dice Treves—, que sólo habría sido posible en una pesadilla... Esa figura jorobada era la encarnación de la soledad... El más desagradable especimen de humanidad que hubiese visto nunca... De su frente salía una masa ósea como una hogaza de pan, mientras que de la parte trasera del cráneo colgaba una bolsa de piel esponjosa, como de hongo, cuya superficie la asemejaba al coliflor... La excrecencia del hueso frontal casi cubría un ojo. La circunferencia de la cabeza era la de una cintura". (Más de noventa centímetros medía cuando Treves la midió por primera vez, aunque siguió creciendo.) "La mano (derecha) era enorme y torpe — una aleta o remo, antes que una mano... Los miembros inferiores tenían las características del brazo deforme... Se le había negado, así, toda posibilidad de escapar de quienes lo atormentaban. Como me dijo más tarde, nunca pudo huir".

En aquel entonces no reparé en el detalle pero ahora, al releer, sí. Merrick era la corporización del mayor de los infortunios posibles. "No tuvo infancia. Nunca había experimentado placer", reflexiona Treves. "No sabía qué significaba la alegría de vivir ni que ciertas cosas podían ser divertidas... Nunca había tenido un hogar ni conocido nada semejante. No tenía posesión alguna". Su condición era tan desesperante, que lo primero que el médico asumió —en defensa propia, imagino— fue que debía ser imbécil de nacimiento. "Que pudiese apreciar su situación era impensable", escribió. Pero con el transcurso de los días descubrió no sólo que Merrick podía hablar, a pesar de sus mandíbulas retorcidas, sino que además "era muy inteligente, poseía una sensibilidad aguda y una imaginación romántica".

El detalle al que me refiero es la imposibilidad física de escapar, de poner pies en polvorosa. Pocas cosas más propias de la condición humana que la tentación de pirar en presencia de un riesgo, o ante la inminencia de un dolor. Nuestro primer impulso es fugar, evadirnos, negar, hacernos los boludos. Pero Merrick no tenía cómo rajar, ni sitio al que volver, ni cómo esconderse. Ni siquiera contaba con la relativa suerte de que su cerebro fuese tan deforme como todo lo demás: era perfectamente consciente de sí mismo y de su circunstancia. Por eso imagino que esa imposibilidad fue crucial en su construcción; que ayudó a convertirlo en quien fue hondamente, por debajo de esos huesos contrahechos y de esa montaña de carne triste.

Cuando no podés huir de la que toca —y la dinámica de la vida empuja en esa dirección, hacia situaciones de las cuales, con frecuencia cada vez mayor, no escaparía ni Steve McQueen a lomos de su moto Triumph—, quedan dos opciones, y no más. Una es seguir fugando hacia adelante aunque ya no quede tiempo, mentir hasta el fin sin comprender que así uno se miente a sí mismo, al estilo de los nenes que, tapándose los ojos, se creen invisibles; transar siempre, ceder al temor y la tentación, optar por la fácil indefectiblemente. Y la otra es ponerle el cuerpo al desafío, sabiendo que lo que está en juego no es un resultado, sino la belleza de lo que ocurre durante los doce rounds o los '90 del partido. Porque, a la postre, la muerte se impone. Y los que quedan para apreciar lo que hicimos o dejamos de hacer resumen la cosa de modo muy simple: jugó sucio y perdió, o jugó de maravillas y perdió.

O sea: podés ser Rosenkrantz o podés ser Quino.

El único tesoro que conservamos más allá de la muerte es eso que, si mal no recuerdo, se llama dignidad.

De explotadores y explotados

En El hombre elefante, David Lynch —ese amante de todo lo extraño— juega con nuestro morbo y nos convierte en uno más de esos tipos y tipas que pagaban moneditas para echarle un vistazo al freak. A minutos del arranque, el doctor Treves le tira unos mangos al "dueño" de Merrick, y este señor Bytes le monta el numerito que hace cada noche antes de descorrer el telón: "Damas y caballeros... La vida está llena de sorpresas", dice cada vez que arranca. Pero, una vez que Bytes descorre la cortina que oculta al fenómeno, Lynch no nos deja ver a Merrick. Es decir, lo muestra apenas, entre sombras, por un segundo. En cambio elige quedarse con Treves, interpretado por Anthony Hopkins. (A quien ya había visto haciendo papeles menores en otras películas, como Juggernaut de Richard Lester, pero recién entonces me deslumbró.) Lynch acerca la cámara a Treves muy de a poquito y se queda allí, y a través de esa elección lo cambia todo. Lo que hace es invitarnos a ver a Merrick a través de los ojos del médico. Esos ojos que se van tornando más y más brillosos a cada instante, condensando humedad, hasta que una lágrima los rebalsa. Con esa mirada incontaminada por palabras, el cirujano nos cuenta que, a pesar de estar habituado a lidiar con los cuerpos destrozados por las máquinas de la nueva industria, nunca ha visto una humanidad más ultrajada, una criatura más digna de piedad.

Toda la película es un test sobre nuestra capacidad de sentir empatía. El señor Bytes es el más despreciable de los personajes, un tipo que lucra con la abyecta desgracia de otro al que además destrata y castiga. Pero en la interpretación de Freddie Jones, Bytes es mucho más un turro a quien es delicioso odiar. Es un hijo de puta sin absolución, sí, pero al mismo tiempo existe en su relación con Merrick una cuerda que va más allá de la explotación: algo más sutil, quizás simbiótico, que Bytes se permite expresar cuando el alcohol lo afloja. Como si, ante esa deformidad descomunal, Bytes no viese a Merrick sino los contornos de su propia alma; como si, cada vez que lo insulta o le clava su bastón, no estuviese castigando al freak, sino a esa persona horrible que es consciente de ser. A pesar de los padecimientos que recaen sobre Merrick, en El hombre elefante no hay vida más infeliz y patética, una existencia más alejada de la experiencia de la dignidad humana, que la del explotador Mr. Bytes.

Pero ni siquiera aquellos que empatizan con el freak están exentos de ser juzgados. Bytes le explica al doctor Treves que ciertas actitudes los hermanan: en efecto, ambos se benefician a costa de Merrick. El cirujano le paga mejor, sin dudas: lo cura, lo cuida, le da alojamiento, lo dota de la vida social que nunca había tenido. Pero también saca partido de esa relación. Para empezar, profesionalmente: lo primero que hace, mientras todavía piensa que Merrick es imbécil, es exhibirlo ante sus colegas en un marco académico. (Y Lynch subraya los elementos en común entre el show que hacía Bytes y este que monta Treves.) Pero también socialmente. Gracias a su tutela sobre Merrick, el médico adquiere una notoriedad que no habría conseguido de otro modo. De hecho, la reina consorte Alexandra, por entonces princesa de Gales, visitó el hospital para conocer al cirujano y su mascota. Pero la medida de la dignidad de Treves está dada por el hecho de que se cuestiona si no está haciendo lo mismo que Bytes; lo aflige la posibilidad de que su preocupación y afecto estén teñidas por el rédito que esa relación le proporciona.

El afecto más sincero por Merrick es aquel que le profesa la jefa de enfermeras, interpretada por Wendy Hiller. Severa y seca como paja de escoba, la enfermera —o sea una laburante, no una privilegiada como Treves— se indigna ante el desfile de gente de clase alta que acude al hospital a visitar a Merrick, con la venia del médico. Le espeta que esos copetudos no tienen interés real en el pobre pibe, que sólo lo hacen para fardarse en encuentros sociales de que conocieron al fenómeno du jour. Treves arguye que esas visitas le hacen bien a Merrick (lo cual es verdad, hasta un punto; ya volveremos al tema), y le reprocha a la vieja que no fue amable al comienzo. Pero ella lo baja a tierra de un hondazo, recordándole que hay diferencia entre la amabilidad cortesana —y en la Inglaterra victoriana, cualquier relación terminaba sofocada debajo de capas tectónicas de buenos modales— y el interés real en el otro. "Yo lo bañé, lo alimenté y lo cuidé", replica la vieja, que claramente no había obtenido, ni pretendía obtener, beneficio extra alguno por hacer su trabajo.

Te la regalo, pasar la esponja sobre cada pliegue y bubón de la piel doliente de Joseph Merrick. Pienso en la vieja y mi cabeza hace per saltum a nuestro presente. Lo que va de los que protestan por la expansión del coronavirus mientras se cagan en todas las precauciones, a las enfermeras y enfermeros que contienen la marea humana en los hospitales. ¿Me confundí, a estas alturas, o estábamos hablando de dignidad?

En Los hermanos Karamazov, Dostoievski dice: "La igualdad radica en la dignidad moral humana... Seamos hermanos primero, que sobrevenga la hermandad, y recién entonces tendrá lugar el justo compartir de bienes entre hermanos".

El problema, querido Fiódor, es que vivimos en un mundo donde una minoría muy poderosa prefiere matar, y hasta morir —porque la catástrofe que están detonando en el planeta vendrá por ellos también, aunque se tapen los ojos—, antes que hermanarse con la humanidad.

Ese es el quid de este tiempo: si vamos a aceptar mansamente el destino al cual nos condenan unos pocos, o si estamos dispuestos a hacer algo al respecto.

Ustedes, ¿qué piensan?

En el infierno, todos los turros son iguales

No debe haber existido nadie con mejores razones para convertirse en un tipo de mierda que Joseph Merrick, cagado por el destino desde el pino más alto. (Su sola existencia era una afrenta tan grande, que no aceptaban alojarlo ni las instituciones para incurables.) Y sin embargo, a juzgar por el testimonio de quienes lo frecuentaron, fue la criatura más amable y llena de gracia que conocieron.

"Hubiese sido razonable que se transformase en un misántropo, alguien malévolo, hinchado de veneno y lleno de odio a sus congéneres; o que degenerase en una melancolía desesperante, al borde de la idiotez", escribió Treves. Sin embargo, continúa diciendo, Merrick "había atravesado el fuego y salido indemne. Sus tribulaciones lo habían ennoblecido... Nunca lo escuché quejarse".

Lynch traslada al hogar del médico una escena que figura en el libro. Treves cuenta que en realidad la protagonista de la anécdota fue una amiga suya, una viuda joven, Leila Maturin, a quien le preguntó si podía entrar en la habitación de Merrick con una sonrisa, decir buen día y darle la mano. "El efecto sobre el pobre Merrick —recuerda el cirujano— no fue el que había esperado. Apenas soltó su mano, apoyó la cabeza sobre sus rodillas y sollozó hasta que me convencí de que nunca terminaría... Me dijo más tarde que era la primera mujer que le había sonreído, y también la primera, en su vida entera, que le había estrechado la mano".

Según el mataburros, dignidad significa excelencia, gravedad y decoro en la manera de comportarnos. Pero también es algo fácil de aparentar, cuando nada te falta. Por eso asistimos tan seguido al espectáculo de gente ungida con dignidades formales —títulos, togas, capelos— que no puede dar un paso sin incurrir en bajezas; mientras que la mirada de mucho pobrerío trasunta una decencia esencial, que sostienen hasta en la peor circunstancia. "La dignidad no consiste en poseer honores —pensaba Aristóteles—, sino en la consciencia de que los merecemos". ¿Y quién sabe más y mejor qué es lo que merece, que aquel o aquella que conservan su honra cuando han perdido todo lo demás?

Por eso es tan conmovedor el homenaje que Lynch le hace a la película Freaks, que Tod Browning filmó al despuntar los años '30 con gente real que padecía de enanismo, microcefalia, tenía cola o estaba pegada a su hermana por los huesos de la cadera. ("Uno de los films más misericordiosos" jamás realizados, lo llamó el crítico Andrew Sarris. Esto lo liga a El hombre elefante por una razón más importante que la deformidad de sus protagonistas.) Lynch hace que Bytes secuestre a Merrick del hospital y se lo lleve a Europa continental, para seguir explotándolo como atracción. Quienes lo liberan y lo suben a un barco para que regrese a Londres son las otras atracciones de la feria ambulante: los enanos, el gigante, las siamesas, que a pesar de haber sufrido burlas y desprecio desde su nacimiento, ven en Merrick alguien aún más digno de conmiseración.

Esta criatura asumió el alud de sufrimientos que la naturaleza le echó encima y entendió el valor real de todo. (Ojo, que no digo precio: digo valor.) Por eso pudo disfrutar cada instante de los años que le quedaron. Y aunque se le había negado control sobre su propia existencia, reclamó al final la maestría sobre su destino. "Me había dicho a menudo que le hubiese gustado dormir 'como la otra gente'", escribe Treves, en referencia a otra de las dificultades que presentaba su condición: como su cráneo era demasiado grande no podía acostarse, a riesgo de ahogarse o de partirse el cuello. Durmió sentado la vida entera, con esa bocha monumental apoyada sobre las rodillas. Pero un día de abril de 1890, Treves lo descubrió acostado y en paz: "Había muerto de forma súbita y sin agonía, porque la colcha que cubría su cama seguía estirada del modo más prolijo". La vida le había complicado hasta los placeres más simples, la configuración de sus mandíbulas le impedía sonreír. Pero también sorteó esa trampa, para procurarse un contento más profundo. Treves recuerda que más de una vez Merrick le dijo: "Soy feliz cada hora del día".

Intuyo que, inteligente como fue, percibió la insinceridad de muchos de sus visitantes de la oligarquía. Aun así los toleró con buen ánimo, quizás por agradecimiento a Treves pero también porque le permitían jugar a ser normal: enzarzarse en charla menor, compartir el té, esas boludeces que la humanidad tiende a dar por sentadas y que Merrick debe haber disfrutado como nadie. Entre sus benefactores estaba una de las grandes actrices de la época, Madge Kendal. (En el film la interpreta la compañera de Mel Brooks, la legendaria Anne Bancroft.) Lynch imagina una visita de Kendal a Merrick, durante la cual le regala un ejemplar de Romeo y Julieta y, luego de escucharlo leer un parlamento en voz alta, le dice: "Señor Merrick, usted no es un hombre elefante... ¡Usted es Romeo!"

La escena plasma la misma transformación que opera en los espectadores durante la película: lo que tenemos delante, en la pantalla, sigue siendo la misma criatura trágica, pero ahora la vemos de otro modo — como una persona admirable y llena de gracia. "En la acción como un ángel, en su capacidad de comprensión como un dios. La belleza del mundo", como decía Hamlet ante Rosenkrantz y Lorenzstern, que por supuesto no entendieron de qué hablaba. Si hubiese que creer en la palabra de quienes lo frecuentaron, habría que concluir que Joseph Merrick pasó por este mundo sin hacerle mal a nadie. Lo cual es mucho más de lo que puedo decir de cierta gente.

Hay una frase de Herman Melville, el autor de Moby-Dick, que no cesa de crecer mientras el universo se expande: "No hay dignidad alguna en la maldad, ya sea que se vista de púrpura o con jirones; y el infierno es una democracia de demonios, donde todos son iguales". No creo que exista un infierno literal, pero entiendo que Melville captó el temor que le quita el sueño a la gente de mierda: ser condenada a vivir en un lugar donde no puede apelar a privilegio alguno para imponerse a los demás ni sentirse superior a otros. El uso mismo que Melville hace de la palabra democracia es revelador, ya que sugiere la razón por la cual la gente de mierda odia ese sistema político con toda el alma: porque cuando funciona bien, la democracia garantiza sus libertades pero les recuerda que tienen límites. El daño que se le hace a otros conscientemente no es un derecho, es un delito juzgable y condenable — una vileza, porque como dice Melville, no hay dignidad alguna en la maldad.

Como la democracia está descangallada en estos días, los poderosos hacen más putadas que nunca, sin gastarse en disimular; les basta con taparse los ojos como cuando eran chicos y jugaban, creyéndose invisibles.

Pero nosotros, que somos mayoría en todas partes, los estamos viendo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí