La batalla de la comunicación

En un mundo como el de hoy, ¿gobernar no es (en buena medida) comunicar?

Cuando me enteré de la existencia de este cómic, hace veinte años —el relato original se publicó en partes, entre marzo del '99 y septiembre de 2000—, se me cayó la mandíbula al piso como si fuese un dibujo animado de Tex Avery. La idea era tan simple y genial que uno no podía dejar de preguntarse: ¿Cómo no se le ocurrió a nadie antes? El hecho era que finalmente se le había ocurrido a alguien (y no a cualquiera sino a Alan Moore, que es un genio del cual la mayor parte de ustedes nunca oyó hablar: más sobre este tema en breve), y que allí estaba. A todo color. Deslumbrando página tras página, gracias a la inventiva de Moore y al arte de Kevin O'Neill. Se llamaba The League of Extraordinary Gentlemen — La liga de los gentilhombres (o caballeros) extraordinarios. Y lo que Moore hacía era reclutar para una historia fresca a algunas de las figuras más icónicas de la narrativa occidental.

No exagero. Moore apelaba a Mina Harker, o a la mujer en que imaginaba convertida a Mina después de los sucesos que Bram Stoker cuenta en Drácula. (Es la mujer de la cual el Conde se prenda, cuya imagen alienta su viaje de los Cárpatos a Londres. Díganme que de eso se acuerdan, al menos.) En 1898 Mina es convocada por Campion Bond —el abuelo de James Bond— para reclutar a los miembros de la mencionada Liga, una organización secreta que en esta ficción existe desde el siglo XVII (creada por el mago shakespiriano Próspero, dicho sea de paso), para defender al Imperio Británico de un peligro inminente. Los miembros de la Liga a fines del siglo XIX son Allan Quatermain (el aventurero de novelas de H. Rider Haggard como Las minas del rey Salomón, un precursor de Indiana Jones); el Capitán Nemo, inventor del Nautilus (el mismo que Verne inmortalizó en Veinte mil leguas de viaje submarino); el doctor Henry Jekyll, todavía víctima del elixir que lo transforma en el monstruoso Señor Hyde (como en la historia de Robert Louis Stevenson); y Hawley Griffin, el Hombre Invisible de la novela original de H. G. Wells.

Moore dijo en algún momento que su intención había sido armar algo parecido a la Liga de la Justicia de DC Comics —de la cual forman parte Batman, Superman, Flash & Co.—, pero de la Inglaterra victoriana. Sin embargo, lo que pergeñó fue algo infinitamente más complejo y sugestivo. Por lo pronto, para alguien que como yo había crecido saboreando esas novelas, La liga era una suerte de sueño húmedo de la imaginación. Y encima, por obra y gracia del saber enciclopédico de Moore, estaba llena de cameos que me hacían agua la boca: desde C. Auguste Dupin, el patriarca de todos los detectives concebido por Edgar Allan Poe, pasando por Fu Manchú, el Ishmael de Moby-Dick —a quien Nemo tiene conchabado como personal del Nautilus— y llegando a Mycroft Holmes, el hermano más listo de Sherlock. Leer La Liga, como hice infinidad de veces y sigo haciendo, era pasear por el Cielo de los Héroes Imaginarios.

Además de la idea, Moore había tenido la astucia necesaria para saber que iba a salirse con la suya. Todos esos personajes habían salido a la luz hacía tanto tiempo que la ley ya no los consideraba propiedad de nadie —y los que todavía tenían copyright, se ocupó de integrarlos sin mencionar su nombre/marca—, y por eso podía usarlos libremente. Este dato no es menor, dada su historia. Me explico: en su juventud Moore trabajó como guionista para las empresas más grandes del rubro, como Marvel y DC Comics. (Entre otras cosas le debemos el guión de The Killing Joke, la mejor historia del Joker jamás contada sin la cual, por cierto, la película Joker no existiría.) Para ellas escribió trabajos legendarios, que cambiaron la historia de la historieta contemporánea — y los vientos de la narrativa toda, como verán a continuación.

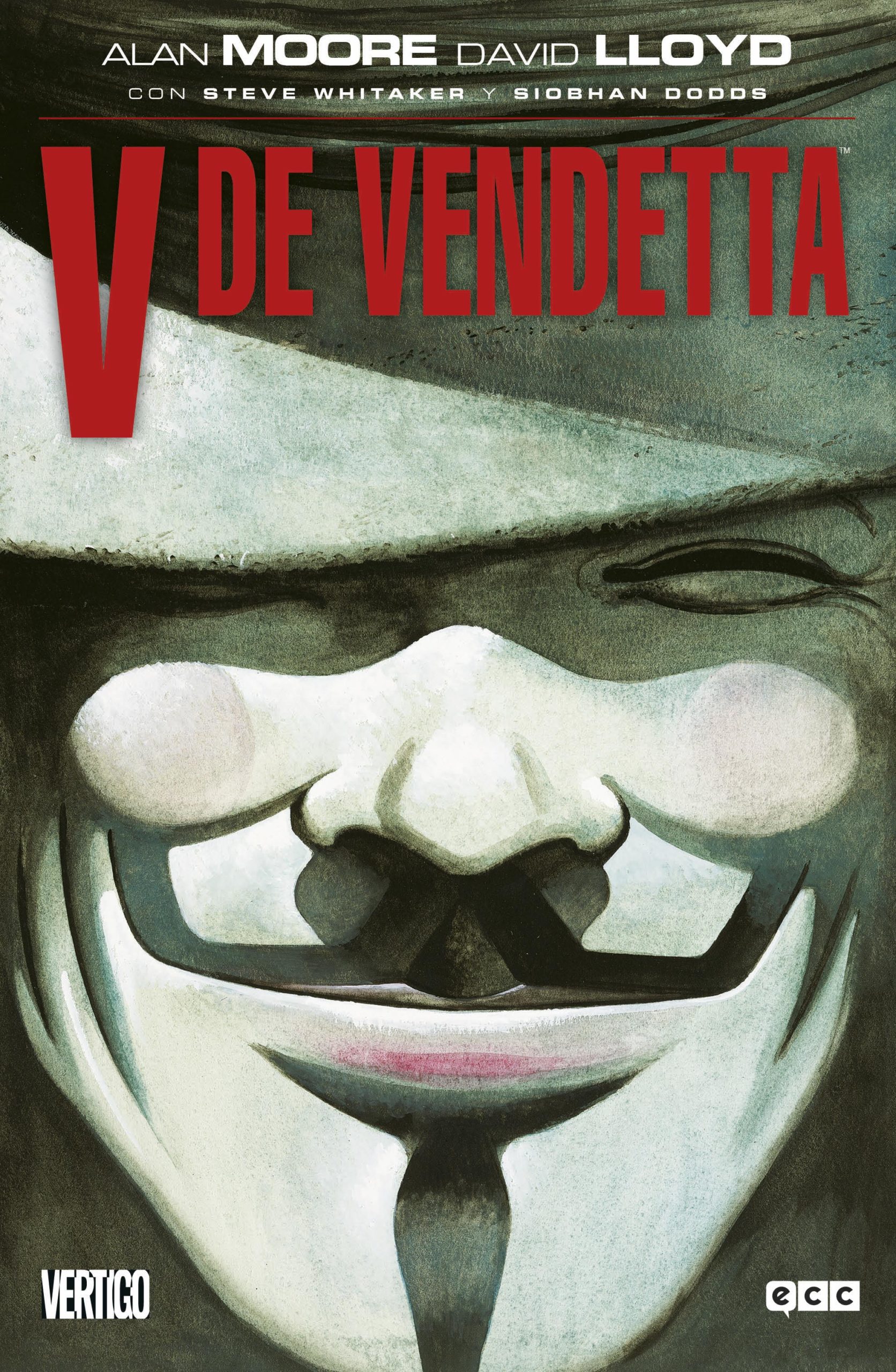

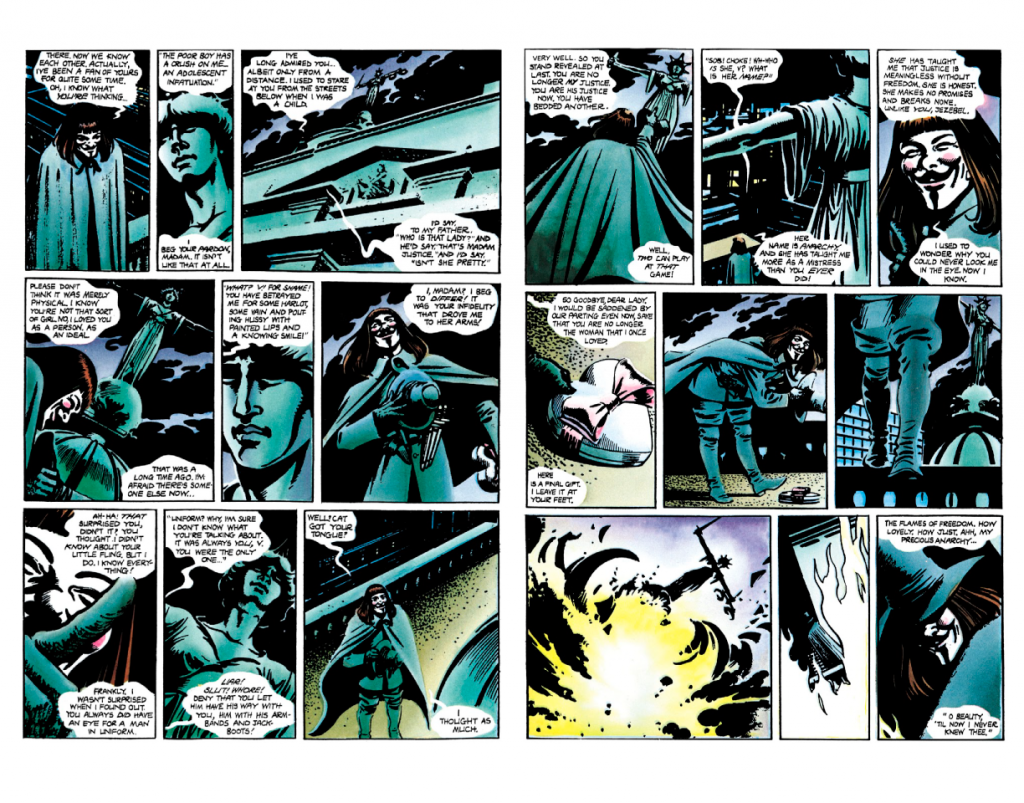

La primera de esas novelas gráficas fue V for Vendetta, a comienzos de los '80, que imaginaba una Inglaterra distópica a lo Orwell y una rebelión liderada por un tipo que ocultaba su rostro detrás de una máscara de Guy Fawkes. Prodigiosamente, yo sabía quién era Fawkes gracias al instituto donde había aprendido inglés de chico: el tipo a quien responsabilizaron por el intento de hacer volar el Parlamento en 1605 y por eso fue ejecutado y desmembrado. La cancioncita popular me había quedado grabada desde entonces: Remember, remember, the 5th of November / the Gunpowder Treason and Plot. (Recuerden, recuerden / el 5 de noviembre / la Traición y la Conjura de la Pólvora.) Tres siglos después de aquel hecho, Moore rescató la figura del rebelde y le confirió una inmortalidad impensada. La máscara de Guy Fawkes es aquella a la que desde entonces apelan les hackers de Anonymous, cada vez que asoman para difundir alguna picardía. (Y no sólo ellos: también las gentes del movimiento Occupy, Wikileaks y manifestantes antiglobalización en todo el mundo.)

Después vino Watchmen (1986), que abordó el tema del superhéroe desde una perspectiva adulta, cuestionando su ideología esencial. Esta novela gráfica constituyó un sacudón que cambió el curso del mainstream del cómic. (Pero, ay, no lo suficiente. La industria prefirió ir en cambio tras la senda del Batman facho y populista de Frank Miller, también del '86, que hizo posible la saga de películas superheroicas que, salvo excepciones, todavía no dejamos de padecer.) Y a continuación fue el turno de From Hell (1989/96), la más perturbadora recreación de la leyenda de Jack El Destripador que yo haya leído nunca. Para escribirla, Moore realizó una investigación prodigiosa. (Hasta donde sé, no existe otra novela gráfica que incluya un apéndice de 42 páginas con notas bibliográficas que remiten a fuentes documentales.)

El tema es que, dadas las leyes internacionales en la materia, Moore no era dueño de sus propias creaciones. Razón por la cual las empresas que editaron sus relatos podían hacer lo que quisieran con ellos. Eso explica por qué existen películas de todas esas novelas gráficas (V for Vendetta, Watchmen, From Hell) a pesar de lo cual el nombre de su creador no figura en ninguna — Moore pidió que lo retirasen, para no suscribir aventuras audiovisuales con las que no estaba de acuerdo. (También existe una adaptación de La liga, que es la peor del lote. Tan, pero tan mala, que equivale a errar el tiro ante el arco adversario desierto, pegarlo en el poste y concretar el gol en contra en el arco propio. Es tan vergonzosa que casi borra de un plumazo la digna carrera de Sean Connery, que hacía de Allan Quatermain. Por algo decidió retirarse del cine después de su estreno.)

En este sentido, La liga fue para Moore una forma de decir: ¿Se apoderaron de mis creaciones e hicieron lo que quisieron? Ahora yo voy a hacer lo mismo con todo el imaginario colectivo de la literatura occidental. (Y cuando digo todo exagero, pero no por mucho. En las sucesivas entregas de La liga, que culminó en 2019 con Tempest —la despedida de Moore del mundo del cómic— también aparecen el John Carter de Edgar Rice Burroughs, el Orlando inmortalizado por Virginia Woolf, el Dr. Caligari que Robert Wiene llevó al cine, el Randolph Carter de H. P. Lovecraft, el doctor Moreau de H. G. Wells, el Charles Foster Kane de Orson Welles, la María de Metrópolis de Fritz Lang y muchos más.) Si no fuese mucho más que eso, habría que decir que La liga es una de las venganzas más elaboradas de la cultura occidental.

Alan Moore es un genio, sí, pero además tiene pocas pulgas.

La liga local

Oriundo de Northampton, Inglaterra, Moore es un personajón: pelos largos y barba hirsuta, dedos llenos de anillos, mezcla de ogro de cuento y rockero congelado en los '60 de la lisergia. Estudioso del ocultismo y anarquista en términos políticos, tiene varios puntos de contacto con la figura del Indio Solari (la cabellera no es uno de ellos, quedó claro): hablamos de artistas que, si bien intervienen en la industria —cuando sacás un libro o un disco, ya lo estás haciendo—, participan siempre en sus propios términos, irrenunciables en materia de control creativo de sus obras; y que, jugando un juego a contramano del resto, reescribieron la cultura popular de su tiempo.

No sé a ustedes, pero a mí la idea de reunir a los héroes de la imaginación para que batallen en defensa de su pueblo me pone en marcha. No es que no lo haya intentado, ya. En mi novela El rey de los espinos imaginé una Cofradía en la cual se mezclan pibes del Conurbano con personajes de historieta que irrumpen en el mundo real —todos creados por un Autor que es un descarado homenaje a Oesterheld—, para defenderse y defender a su gente en una Argentina gobernada por Macri. (La novela, aviso, se publicó en 2014.) Pero me tienta la idea de ir más allá de los confines de mi cabeza y meterme con el imaginario popular. Ayúdenme a pensar, mientras nosotros también jugamos: si en la Argentina existiese desde hace siglos una Liga secreta como la de Moore, ¿qué personajes de nuestra cultura formarían parte de ella?

Habría que discriminar por épocas, claro. Si la historia que imaginamos también abarcase siglos, habría que enhebrar en su origen a alguno de los personajes de la Saga de los Confines de Liliana Bodoc. (¿Dulkancellin, quizás?) En mi Liga Local tampoco faltaría uno de los hijos de Martín Fierro. (¿O por qué no Picardía, el hijo de Cruz?) También reclutaría a Juan Moreira, en una versión similar a aquella concebida por Leonardo Favio. Y a La Parda Flora, dueña de un cabaret y amiga del Corto Maltés. (Se supone que existió una Parda Flora real, origen de la leyenda, que solía decir algo con lo cual, como creador, no puedo sentirme más identificado: "¡Que haiga relajo, pero con orden!")

No podría faltar un personaje arltiano: si no el mismísimo Erdosain, alguien como el Astrólogo. Una criatura de Marechal, o al menos un escenario de Adán Buenosayres — como la ciudad de Cacodelphia. Uno de los irlandeses de los cuentos de Walsh, devenido joven o ya adulto. (El Gato sería ideal.) Y la figura siempre esquiva de La Maga, ya sobrepuesta a la muerte de Rocamadour y más capaz que nunca de "nadar en el río, mientras todos los demás lo miran de lejos".

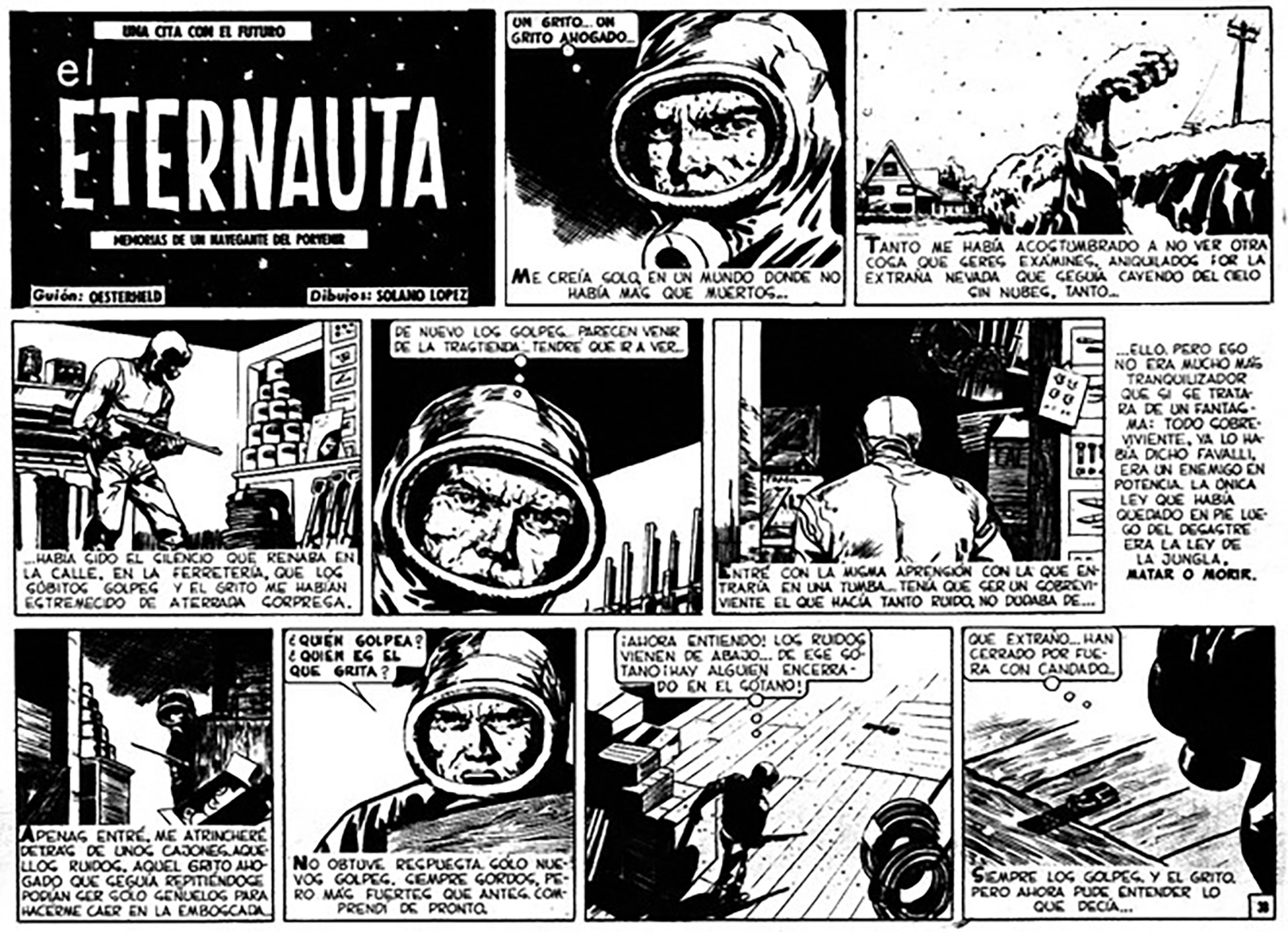

Un número puesto sería Juan Salvo, El Eternauta, a quien Oesterheld y Solano López ya le diseñaron un traje ideal para sobrevivir pandemias. Ya que hurgamos en las creaciones del Viejo, sumaría también a Sherlock Time y me encargaría de que Mort Cinder no dejase de hacer una visita. (Cinder es imprescindible: ¿qué personaje encarna mejor la característica argentina de morir y resucitar constantemente?) Me pregunto si no nos convendría convocar también a Boogie el Aceitoso, o al menos a las cotorras que atormentan a Inodoro Pereyra y que, bien usadas, pueden constituir un arma secreta. El Alack Sinner de Sampayo y Muñoz sería un recurso del que no prescindiría. Y sin duda alguna, el cerebro de la organización contemporánea sería una mujer brillante y curtida de unos 60 años cuyo apellido no nos consta, pero que responde al nombre de Mafalda. ¡James Bond tendrá su M, pero nosotros contamos con una M superior!

¿Por qué no apelar al Capitán Beto de la canción de Spinetta? Su nave interestelar de fibra made in Haedo vendría bien. De lo que estoy seguro es que necesitamos conchabar al Rato Molhado de la canción de Los Redondos, ese pendejo "siniestro pero gentil" de coraje desmedido, que es capaz de dibujar una gargantilla roja en el cuello del mismísimo Diablo. Y ya que andamos por el Conurbano, habría que sumar a los personajes de la novela Kryptonita de Leo Oyola, que nacieron mandados para la tarea: el Nafta Súper —nuestro Súperman—, el Señor de la Noche —nuestro Batman— y por supuesto Lady Di, nuestra heroína trans.

El juego da para mucho. No se priven de contar sus ideas, no seré Luisa Delfino pero los escucho. Por supuesto, no me lo tomo de modo literal. No pretendo un ejercicio mímico, una réplica de lo que hizo Alan Moore. Pero sí me interesan dos corrientes que subyacen su creación de La liga. En primer lugar, la utilización de la vis creativa como recurso defensivo/ofensivo. A esa altura de su vida Moore se sentía amenazado: en lo personal —le arrebataban sus creaciones más populares— y como ciudadano de un rincón cuya cultura veía comprometida por la capacidad industrial y mediática de los Estados Unidos de producir fast food mental: un alimento barato, disponible en todas partes, sabroso al primer bocado pero, en último término, dañino para la salud.

Y en segundo lugar, que haya creído genuinamente que nadie lo defendería mejor que los personajes de la cultura popular que lo convirtieron en quien es. Tratándose de un lector atento de Aleister Crowley y de un creyente en el poder mágico —acá sí, en sentido literal— de la imaginación, lo de Moore no era tan sólo un hecho creativo, un capricho de artista: era una movida consciente, un gesto público destinado a producir cimbronazos en el ágora.

O sea, un hecho político.

La Gran Esperanza Marrón

Una de las cuestiones que me atormenta en estos días es la siguiente: ¿cómo es posible que, contando con les mejores comunicadores profesionales y les mejores artistas —escritores, guionistes, dramaturgues, directores, actores...— (y cuando digo mejores, quiero decir mejores por afano), el campo nacional y popular esté perdiendo por paliza la batalla del discurso público? Nuestra imaginación fue secuestrada por la variante local de los Blue Meanies, aquellos villanos que, en la peli animada Submarino amarillo, proscribían la música, el color y la alegría: llamémoslos Yellow Meanies, por razones obvias. Hoy la discusión pública ha caído prisionera de gente gris y de escasas luces, que sólo conoce un estado de ánimo — la indignación constante, el vómito de bilis contra todo lo que es bello y bueno y generoso. Los Yellow Meanies ocupan el centro de la escena: feos, precarios y repetitivos pero, al final del día, únicos personajes que persisten en nuestra mente cuando cerramos los ojos, gritando hasta desgañitarse contra la posibilidad —por completo imposible, en términos de la lógica más elemental— de que la Argentina se convierta en Valenzuela.

Ustedes dirán: Y qué querés. ¡Si las tenemos todas en contra! Los medios grandes, la tecnología más moderna, están en manos de la oposición. Necesitamos leyes que nivelen el territorio de la comunicación, que acá exhibe un nivel de concentración que Stalin habría envidiado. Necesitamos medios públicos más vitales y mejor coordinados. A lo cual yo respondería: Es cierto. Pero en las condiciones de hoy, aun cuando la comunicación estuviese democratizada y los medios públicos tuviesen un desempeño óptimo, seguiríamos perdiendo escandalosamente. Porque ellos saben qué drama están interpretando, tienen su guión escrito y lo actúan con cuerpo y alma. En cambio, a nosotros todavía no nos llegó el guión. Estamos listos, dispuestos (tirando a ávidos, diría), pero la letra que deberíamos introyectar y hacer carne para salir a escena no nos llegó. Debe ser problema del Correo, debe ser. Por eso nos sentimos así: como hormigas a las que les patearon el hormiguero, corriendo como locas, descoordinadas, chocándonos entre nosotras y sin saber dónde ir.

Hace un par de días me topé en Twitter con el siguiente texto en inglés, cuya fuente original desconozco: "Nadie votó a Trump porque era un comunicador habilidoso, un líder carismático que resolvía problemas creativamente, de intelecto brillante o un humanitario generoso. Lo votaron porque odian a la misma gente que él odia". Lo traduje de inmediato y lo hice circular, agregando esta reflexión: Cambien "Trump" por "Macri" y funciona igual de bien. Sinceramente creo que es así. Los poderosos de este mundo comprendieron que el odio es un gran movilizador y por eso ya no pierden tiempo tratando de vender otra cosa. En todas partes hay mucha gente dispuesta a odiar, a partir de motores diferentes: racismo más o menos velado, inseguridad social y económica, transfobia, credos religiosos manipulados, miedo a cucos políticos con fecha vencida como el comunismo... Lo único que tienen que hacer —lo que de hecho vienen haciendo, de modo cada vez más sincronizado y efectivo— es, primero, identificar al sector dispuesto a votar a partir de la emoción primordial del odio; y segundo, conseguir cada vez más gente dispuesta a odiar, a canalizar su impotencia —el miedo primal que deriva de vivir en un mundo a punto de cambiar de modo impredecible— a través del grito y el rictus desencajado.

Ellos ya tienen su saga lista y estrenada, y siempre están produciendo el próximo episodio. ¿Y nosotros? Nosotros no. Nosotros permanecemos en casa, con la sensación terrible de que no hacemos nada y aun así estamos agotados, o peor aún: desmovilizados. (A nivel la casa está en orden, diría.) Nos salimos de la vaina por empezar a jugar, por asumir de una buena vez el rol que debería tocarnos. Y nos vamos a dormir con la misma sensación cada noche, la de haber perdido otro día sin haber sido convocados a la aventura de nuestras vidas.

¿Es porque no tenemos materia prima a partir de la cual crear nuestro guión? Claro que tenemos: de la mejor, y de sobra. Puede que no sea tan infecciosa, tan combustible (¡tan fast food mental!) como la del odio, pero tiene la enorme ventaja de que no nos cobrará un precio irremontable. Para construir un discurso sobre el odio hay que renunciar a la racionalidad para hundirse en las aguas turbias del prejuicio; es decir, hay que embrutecerse objetivamente, al nivel de los orcos de Tolkien y su obediencia ciega a las órdenes telepáticas de Sauron. (Todos tenemos claro quién es nuestro Sauron, ¿no?) Porque a esa gente le cierra lo que cobran al contado al odiar de ese modo: nada los ha hecho sentir más vivos, desde que están de pie en esta Tierra, que esa intensidad que les regalaron al permitirles blanquear su resentimiento. En cambio nosotres podemos conectar con las mejores y más elevadas emociones humanas, sin que eso signifique bajar la persiana ante el pensamiento racional.

No pierdo de vista que atravesamos un momento jodido. Ni envidio a aquelles que tienen responsabilidad concreta sobre la salud y la economía de la gente. Temblaría de ponerme sus zapatos apenas un segundo. Pocas cosas más frustrantes que cuidar a (cierta) gente que no quiere ser cuidada. En términos políticos, equivale a caminar sobre la cuerda floja: te regalo esa de lidiar con líderes territoriales que deberían cuidar de los suyos pero a la vez sospechan que su futuro depende de que la pandemia cause un desastre. (Run, Horacio, run!) La ecuación es simple: a más muertes, menos futuro para la causa nacional y popular. Por eso hay que cuidarse y cuidarnos de modo más obsesivo que nunca, pero con la frente alta y una sonrisa en la jeta — integrándonos a todes en una gesta real, en la más concreta y palpable de las épicas.

Estamos cansados y hartos. Por eso este es un momento delicado, el minuto crucial en que hay que evitar que el mal se desmadre. Y carecemos de una política nacional de comunicación, justo cuando deberíamos estar comunicando de modo más intensivo y coordinado la narrativa de la hora. El hecho de que, juntos —pueblo y Estado, en todos sus niveles de responsabilidad—, estamos haciendo el trabajo de superhéroes, salvando nuestro mundo concreta y palpablemente, día tras día. El hecho de que al calzarnos nuestro uniforme definido por el tapabocas, al activar el campo de fuerza de la desinfección y el uso intensivo del jabón y al no exponernos a la kryptonita del contacto social indebido, estamos cambiando la historia para bien. El hecho de que, al hacer lo que hacemos, salvamos la vida del viejo que guarda en un cajón la novela que cambiará el curso de la literatura —pero que, de morir a causa del virus, en vez de editarse terminará quemada—; de la chica de 23 que en pocos años creará un software que democratizará la comunicación mundial —a no ser que muera por falta de respiradores, claro—; del niño de Ranelagh que en 2040 nos hará reír más que Niní, Olmedo y Les Luthiers juntos — si es que sobrevive al coronavirus.

Tenemos que tornar visible, irresistible, la maravilla de lo que estamos logrando (¡porque venimos lográndolo!) entre todes les ciudadanes responsables. Tenemos que hacer sentir en la piel la electricidad que deriva de sabernos protagonistas de la gesta más grande, de la aventura más trascendente que protagonizó el pueblo argentino desde la recuperación de la democracia. Tenemos que recuperar la bandera como prenda de unión, no de división. (Y con ella, a todas las palabras bellas que los Yellow Meanies vaciaron de sentido: libertad, república, democracia.) Tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica, por la cual devinimos ejemplo para el resto de los pueblos de América Latina, La Gran Esperanza Marrón. (Porque somos mixtos, como diría Charly, y creemos que del mestizaje, de la cópula, salen las mejores cosas.)

Pero si no lo contamos de buen modo —si no apelamos a las mejores armas de nuestra voluntad y nuestra imaginación, si no seducimos al pueblo para que se sume a la aventura de salvarse y salvar, si no apelamos a las herramientas que la comunicación contemporánea pone a nuestra disposición, si las hormigas no vuelven a coordinarse al servicio del relato que preserva a la comunidad—, no ocurrirá.

Por estos lares, queda claro, nadie piensa dar por perdida la batalla de la comunicación.

https://twitter.com/MarceloFigueras/status/1275822420931289088

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí