La dignidad es una virtud discreta como el aire: sólo se repara en ella cuando se la pierde

¿Se acuerdan de la dignidad? Me refiero a una virtud a la cual, hasta no hace tanto, se le concedía importancia. Tanta que, en el lamentable caso de su ausencia, había que preocuparse por fingir que se la poseía. "Quítenle el delantal al obispo, el sombrero y su lazo al alguacil; ¿qué serían ellos, de este modo? Hombres. Simples hombres. La dignidad, y hasta la santidad, a menudo dependen más de la chaqueta y la pechera de lo que alguna gente imagina", escribió Charles Dickens en Oliver Twist.

En tiempos de Dickens se presumía que la dignidad era patrimonio de ciertos estamentos y posiciones en el firmamento social. Pero a partir de entonces —Dickens y Marx vivieron en la misma ciudad durante los mismos años, y deben haber sido testigos de similares abusos—, comenzó a reivindicarse el derecho de otros actores a reclamar la dignidad que les correspondía también, por el mero hecho de formar parte de la especie humana. Booker T. Washington (1856-1915), que había nacido esclavo y llegó a consejero del Presidente de los Estados Unidos, lo puso de este modo: "Ninguna raza puede prosperar hasta que aprenda que hay tanta dignidad en arar un campo como en escribir un poema".

El XX fue el siglo del experimento democrático: un movimiento fenomenal, a escala del orbe, tendiente a dotar a cada individuo de los mismos derechos esenciales, independientemente de su origen y condición. En cambio el siglo XXI arrancó con ínfulas de restauración: un intento desembozado de retornar a tiempos con otras jerarquías, donde no existía mérito más grande que el privilegio. En este contexto no extraña que la dignidad se haya convertido en una virtud elusiva, difícil de definir. Resulta más sencillo describirla como lo que no es que por la afirmativa. "No hay dignidad alguna en aquel que es malvado, ya sea que vista púrpura o harapos", escribió Herman Melville. "El infierno es una democracia de demonios, ya que allí son todos iguales". Esta intuición de Melville me deleita: la idea de que, en el infierno, a los malvados se los condena a vivir eternamente en aquello que más detestan — una democracia.

"Sin dignidad, la identidad resulta borrada", escribió Laura Hillenbrand en Unbroken, la historia real de un prisionero durante la Segunda Guerra. "En su ausencia, los hombres dejan de definirse a sí mismos para ser definidos por sus captores y las circunstancias en que se los fuerza a vivir". Sin embargo, Hillenbrand escribió ese libro para demostrar que es posible conservar la dignidad en las peores situaciones, como hizo su protagonista, el inquebrantable Louis Zamperini, que durante dos años y medio fue torturado y humillado en un campo de concentración japonés. Aunque todavía no estemos en condiciones de definirla, contamos ya con un aspecto de la noción que nos resulta asequible: dignidad es aquello que conserva Milagro Sala aunque esté prisionera —eso que se percibe cada vez que habla, cada vez que vemos la expresión de su rostro— y que Gerardo Morales no consigue, aun cuando el mundo se incline a su paso.

Porque —he aquí una de sus características claves— la dignidad es una virtud democrática, a la que todos podemos aspirar y que nadie puede conceder ni regalar ni legar como herencia. No depende de nuestra clase social ni de la cuenta bancaria porque no hay modo de comprarla, por más verdes que pongas sobre la mesa. Es algo que se obtiene, o no, a consecuencia del comportamiento que se desarrolla en esta vida. Se desprende de lo que hacemos y decimos y hasta de lo que callamos —pregúntenle al bíblico Job—, particularmente en los momentos más difíciles. Aun cuando se arribe a una posición a la que se le reconoce dignidad de origen (ser electo por pares, por ejemplo), esa valía tiene que ser refrendada y sostenida en los hechos y a diario, porque el dignidómetro no perdona: es meritocrático de modo implacable, lo cual explica por qué nuestros gobernantes están en caída libre. "La dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos", decía Aristóteles. La administración Macri puede conservar el honor formal que se desprende del espaldarazo en las urnas, pero ya está claro que no merece otros.

Días atrás trabajaba sobre un tema distinto al que pensaba consagrarle este artículo, cuando Macri hizo uso de la cadena nacional y anunció que volvíamos al Fondo. ("He decidido", dijo, apelando a una verbalización compuesta que demostró cuán desesperadamente aspiraba a la dignidad. Que se le escapó de todos modos a través de los dientes apretados, más veloz que un dólar al volar de Argentina.) Y entonces recordé tres historias, vinculadas entre sí por ciertos nombres y alguna circunstancia, que a pesar de haber ocurrido allá lejos y hace tiempo todavía producen ecos que reverberan en la Argentina de hoy.

¿Eran 70.000?

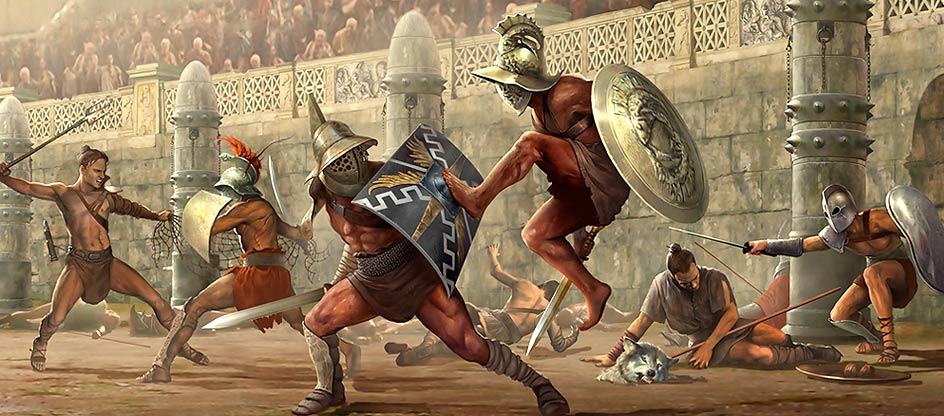

Es poco lo que se sabe del Espartaco histórico. Plutarco dice que era tracio, o sea de la península balcánica, al norte del Egeo. El historiador Apiano de Alejandría sostiene que "había servido a los romanos como soldado, pero después se convirtió en prisionero y fue vendido como gladiador". Lucio Anneo Floro especifica que la razón de su caída tuvo que ver con la deserción del ejército; y que su venta como gladiador se debió a "la consideración que despertaba su poderío físico". Plutarco agrega que estaba casado con una profetisa de la tribu de los medos, que habría sido esclavizada al igual que él.

Se lo trasladó entonces a la escuela de gladiadores (ludus) de Capua, regida por Lentulus Batiatus. Todo indica que pertenecía a la categoría que en aquella época equivalía a un peso pesado, aquellos llamados myrmillo.

Los registros indican que en el año 73 AC lideró a un grupo de 70 gladiadores que escaparon de su cautiverio. Reclutando a otros esclavos con el mismo anhelo de libertad, derrotaron a las legiones que enviaron a reducirlos y se retiraron a las faldas del volcán Vesubio. Preferían el riesgo de la erupción y la lava a someterse nuevamente a la justicia de la República.

La respuesta de Roma sugiere que Espartaco y los suyos fueron considerados un problema policial —de inseguridad, diríamos hoy— antes que político. Y había motivos para considerarlo así. Los esclavos fugados robaron víveres y se guardaron, lejos del mundanal ruido. Aun después de derrotar a los legionarios / canas enviados a escarmentarlos, su actuación sugiere que no tenían intención de encabezar una revuelta. No asumieron la ofensiva, no dieron a conocer manifiesto alguno, no avanzaron sobre Roma para arrasar con sus instituciones. Lejos de ello, se trasladaron al sur de climas más benignos. Cada vez más esclavos se fugaban de sus puestos para unírseles; también se les pegaban "los pastores de la región". Pronto pasaron de ser 70 a 70.000.

Y así, el problema devino político. El sistema republicano —porque Roma no era imperio, todavía— no funcionaba sin esclavos y el sur devenía territorio liberado. Ironías de la historia: el Senado puso al mando de sus ejércitos a Marco Licinio Craso, que además de haberse ofrecido como voluntario para la misión era, oh casualidad, el ciudadano más rico de Roma. (¿Se imaginan a Marcelo Mindlin liderando en persona la represión contra un alzamiento de pobres?)

Y el escarmiento tronó. Un rejunte de gladiadores, esclavos y pastores no iba a convertirse nunca en adversario capaz de resistir al mejor y más grande ejército del mundo. Plutarco, Apiano y Floro dicen que Espartaco murió durante la batalla final; Apiano agrega que su cuerpo no apareció nunca. Seis mil sobrevivientes del alzamiento fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, entre Capua y Roma, en un antecedente del marketing y la publicidad política que practican los Durán Barba de hoy.

En el resto de los detalles los historiadores divergen. Apiano sostiene que la intención de Espartaco era arrasar con Roma, aunque ninguno de sus movimientos confirma la especie; Plutarco, en cambio, dice que sólo se acercó a Roma en su intención de fugar al norte y cruzar los Alpes; tal vez soñaba con un lugar del mundo donde no llegasen las garras de la República.

A juzgar por los hechos, suena a que estiró el final inevitable —la llamada Tercera Guerra Servil duró unos dos años—, para que los 70.000 pudiesen disfrutar lo más posible de la dignidad que siempre les habían negado.

Howard cogió su fusil

Veinte siglos y una yapa después, Howard Melvin Fast (noviembre 11, 1914 / marzo 12, 2003) se convirtió en preso político y fue a dar a la cárcel, acusado de desacato al Congreso de los Estados Unidos. Hijo de inmigrantes —su padre era un judío ucraniano, de apellido Fastovsky—, había conocido la necesidad desde pequeño: su madre murió cuando tenía nueve años, su padre perdió el trabajo por culpa de la crisis y Fast debió salir a la calle a vender diarios. Un conchabo part-time en la biblioteca pública de New York hizo posible el único placer a su disposición: leer libros gratis. A los 18 años ya había publicado su primera novela, Dos valles, que evidenciaba lo que habría de convertirse en una constante de su obra: el interés por la historia de su tiempo.

Pasó la Segunda Guerra trabajando para la Oficina de Información y escribiendo para la Voz de las Américas. En pleno conflicto —1943— se afilió al Partido Comunista de los Estados Unidos. Pero la posguerra supuso el inicio de las hostilidades contra aquellas figuras públicas que expresaban ideas de izquierda. En 1947 Hollywood se convirtió en un blanco, con la excusa de que era un nido de subversivos que difundía propaganda socialista. Los primeros en figurar en una lista negra fueron aquellos llamados Los Diez de Hollywood, entre los que figuraban escritores como Ring Lardner Jr. y Dalton Trumbo, el autor de Johnny cogió su fusil; de allí en más, el Senado presionó a la industria para que boicotease y dejase sin trabajo a gente tan notable como Charles Chaplin, Orson Welles y Paul Robeson.

En 1950 Fast fue convocado ante el Comité de Actividades Antiamericanas. Le pidieron que difundiese la lista de quienes habían contribuido a una causa vinculada a la Guerra Civil Española. Fast se negó a difundir los nombres de los que habían puesto plata. (Entre los que figuraba, por cierto, el de Eleanor Roosevelt.) Las imágenes de su testimonio son estremecedoras. Allí se ve a un hombre solo —calvo, de aspecto oficinesco: la antítesis de un gladiador—, en pleno circo romano, enfrentándose al poder del Estado y de los medios sin más armas que su dignidad.

Un perfil de Fast que arranca con su testimonio ante el Comité Antiamericano.

Fue en Mill Point, la prisión federal a que lo trasladaron, que recordó la historia del esclavo que había procurado su propia libertad y plantado bandera ante Roma. Comenzó a cranear allí una novela —de hecho, aprovechó el encarcelamiento para estudiar latín— que terminó una vez que lo liberaron. Pero entonces se topó con una nueva dificultad: nadie quería —nadie tenía huevos para— publicar Espartaco en los Estados Unidos.

Lo que reproduzco aquí es un texto que Fast incluyó en una edición tardía del libro, de donde lo extraje.

'Espartaco' y la Lista Negra

Cuando me senté a comenzar la larga y difícil tarea de escribir la primera versión de Espartaco —hace más de cuarenta años—, yo acababa de ser liberado de la prisión. Había trabajado mentalmente en el tema cuando todavía estaba allí, un ambiente excelente para la tarea. Mi crimen fue el de negarme a entregarle al Comité de Actividades Antiamericanas la lista de contribuyentes al Comité Antifascista de Refugiados.

Con la victoria de Francisco Franco sobre la legalmente constituida República Española, miles de soldados republicanos, sus seguidores y sus familias habían cruzado los Pireneos rumbo a Francia, y muchos se habían establecido en Toulouse, de los cuales gran cantidad estaban enfermos o heridos. Su condición era desesperante. Un grupo de antifascistas encontró el dinero para conprar un viejo convento y convertirlo en hospital. En ese momento había gran apoyo a la causa de la España Republicana entre gente de buena voluntad, muchos de ellos muy prominentes. Fue la lista de esa gente la que me negué a entregar, y en consecuencia los miembros del grupo fuimos condenados en desacato y enviados a prisión.

Fue una mala época, la peor que mi buena esposa y yo hubiésemos vivido. El país estaba más cerca de lo que nunca había estado de convertirse en un Estado policial bajo la égida de J. Edgar Hoover, el jefe del FBI, que se comportaba como un tiranuelo. El miedo a Hoover y los archivos que usaba en contra de miles de liberales permeaba el país. Nadie se animó a votar y a hablar en contra de nuestra prisión. Tal como lo dije, no era el peor de los momentos para escribir un libro como Espartaco.

Cuando terminé el manuscrito, se lo entregué a Angus Cameron, mi editor en Little, Brown and Company. Amó el libro, y dijo que lo publicaría con amor y placer. Entonces J. Edgar Hoover le hizo saber a Little, Brown que no debían publicar el libro. Angus Cameron renunció en protesta y yo envié el manuscrito a otras siete editoriales. Todas se negaron a publicarlo. La última fue Doubleday. Después de una reunión del comité editorial, George Hecht, director de la cadena de librerías de Doubleday, abandonó el lugar en muestra de enojo y de disgusto. Me telefoneó entonces, diciendo que nunca había visto un despliegue de cobardía semejante y me dijo que si yo mismo publicaba el libro me compraría 600 ejemplares. Yo nunca había publicado un libro por las mías, pero hubo apoyo de la comunidad liberal y por eso fui adelante, invirtiendo el poco dinero de que disponía. De algún modo logré hacerlo.

Para mi sorpresa, vendió 40.000 ejemplares de tapa dura, y varios millones años más tarde, cuando el terror ya había terminado. Se lo tradujo a 56 lenguajes y finalmente, diez años después de haberlo escrito, Kirk Douglas persuadió a Universal Studios de convertirlo en un film.

Supongo que en alguna medida se debe al tiempo que pasé en prisión. La guerra y la cárcel son difíciles de abordar para un escritor, a no ser que haya tenido alguna experiencia al respecto. Yo no sabía latín, y aprendí bastante entonces, la mayoría de lo cual olvidé ya, como parte del proceso hacia la escritura. Nunca me arrepiento del pasado, y si mi propio sufrimiento ayudó a escribir Espartaco, supongo que valió la pena.

HF,

Old Greenwich, Connecticut, marzo de 1996.

Trumbo recupera su nombre

Cuenta la leyenda que Kirk Douglas —nacido Issur Danielovitch y crecido en la miseria, como lo adelanta el título de su autobiografía: El hijo del trapero— se mosqueó con William Wyler, que ya lo había dirigido en Detective Story (1951), porque prefirió a Charlton Heston para el protagónico de Ben-Hur. Poco después su socio Edward Lewis, vicepresidente de Bryna Productions —la empresa productora de Douglas, bautizada con el nombre de su madre—, le alcanzó un ejemplar de Espartaco. El actor compró los derechos y sumó a tres de los actores más prestigiosos del momento: Laurence Olivier, Charles Laughton y Peter Ustinov, para convencer a los estudios Universal de que podía armar una producción de lujo, o sea respetable.

La idea era que el mismo Fast adaptase su novela. Pero el formato del guión cinematográfico se le resistió y Douglas tuvo una idea tan brillante como riesgosa: contratar a Dalton Trumbo, uno de Los Diez de Hollywood, que llevaba años en las listas negras.

Trumbo trabajaba en la industria del cine desde 1937 pero también escribía prosa. Su novela anti-bélica Johnny cogió su fusil ganó el Premio Nacional como Libro Más Original de 1939.

A mediados de 1946, William R. Wilkerson, uno de los fundadores de The Hollywood Reporter, publicó una columna titulada Un voto para José Stalin, donde denunciaba a Trumbo y a otros como comunistas. En octubre del '47, esos diez fueron convocados a testificar ante el Comité Antiamericano. Como se negaron a convertirse en informantes, se los condenó a prisión en desacato. Aunque apelaron, la Corte Suprema los largó duros. Trumbo pasó once meses preso en una cárcel de Ashland, Kentucky.

Trumbo testifica ante el Comité Antiamericano, con Bogart y Bacall entre el público.

Cuando lo soltaron, descubrió que se había convertido en un paria. La Motion Pictures Association of America (MPAA) lo había prohibido, a no ser que renunciase públicamente al "comunismo". Trumbo vendió su casa y se fue a vivir a México, para bajar gastos. Desde allí escribió treinta guiones con seudónimo para estudios clase B como King Brothers Productions, ganando una ínfima parte de lo que había cobrado hasta su proscripción; algunos de ellos tan memorables como el de Gun Crazy (1950). Como el miedo seguía permeando conductas, Hollywood optó por la hipocresía: Trumbo ganó dos premios Oscar, uno por La princesa que quería vivir (Roman Holiday, 1953) y otro por The Brave One (1956), que no pudo recoger porque formalmente habían sido escritos por "Ian McLellan Hunter" y "Robert Rich".

Este era el tipo al que Douglas contrató, con la vaga idea de que firmase el guión de Espartaco como "Sam Jackson". Pero la labor de Trumbo fue —nuevamente— excepcional. El guión no se perdía ni una sola oportunidad de usar la vieja historia como espejo del presente. En alusión a la tiranía practicada por Hoover al frente del FBI, arrancaba con una voz en off que decía: La era del dictador estaba por empezar, esperando en las sombras que un evento le permitiese pasar al frente. Comentaba además la cuestión de la esclavitud: obligado a enfrentarse a Espartaco —otro esclavo como él—, el gladiador negro Draba (Woody Strode) prefería sacrificarse y atacar, en cambio, al rico Craso. (Con ese acto póstumo, demostraba que había entendido quién era su enemigo: no el pobre como él, a quien lo forzaban a atacar, sino el poderoso al comando del sistema.) Y el final, donde Trumbo se aparta de la novela de Fast —que seguía a los historiadores clásicos y pintaba a Espartaco muriendo en batalla—, dramatizaba el intento de Hoover y McCarthy por convertir a ciudadanos en delatores. A pesar de haber sido derrotados, los esclavos se niegan a decirle a Craso cuál de ellos es Espartaco. Todos y cada uno se ponen de pie y gritan, sabiendo que al hacerlo se condenan a muerte: "Espartaco soy yo".

Douglas quiso entonces que Trumbo firmase el guión con su nombre real. En su autobiografía cuenta que la decisión fue consecuencia de una reunión con su socio Eddie Lewis y el director Stanley Kubrick, para decidir a quién le atribuirían el guión. Se lanzó la idea de que lo firmase Lewis, pero este la rechazó. Kubrick sugirió su propio nombre, con tanta ansiedad por quedarse con el crédito que terminó disgustando tanto a Lewis como a Douglas. (Se puede ser muy talentoso pero carecer por completo de dignidad.) Al día siguiente, Douglas llamó a la oficina de entrada a los estudios Universal y dijo: "Quiero dejar un pase para Dalton Trumbo".

"Fue la primera vez en diez años —escribió Douglas— que (Trumbo) puso pie en un estudio. Me dijo: Gracias, Kirk, por devolverme mi nombre".

Los inconvenientes no acabaron ahí. La popular chimentera Hedda Hopper —la Mirtha Legrand de su tiempo— pidió con todas las letras que el público no fuese a ver la película escrita por "dos commies" — o sea, Fast y Trumbo. Organizaciones anticomunistas como la National Legion of Decency armaron piquetes, para impedir que la gente llegase a los cines.

Pero el boicot fracasó cuando el presidente electo en persona —un tal John Fitzgerald Kennedy— cruzó uno de esas barreras humanas para ver Espartaco.

El sueño de Espartaco

¿Qué sería, entonces, la dignidad? Hay quienes ponen el acento en la elegancia que concede a aquellos que encajan los peores golpes. "El hombre ideal —se ve que a Aristóteles le preocupaba el tema— soporta los accidentes de la vida con dignidad y con gracia, sacando el mejor partido posible de las circunstancias". Más cerca nuestro, Matthew Quick, autor de The Silver Linings Playbook (2008, llevada al cine como El lado luminoso de la vida), escribió: "La vida no es una de esas pelis aptas para todo público que te hacen sentir bien. A menudo, la vida real termina mal. La literatura trata de documentar esta realidad, mientras muestra que es posible tolerar noblemente".

Pero la dignidad es más que la entereza con que Job enfrenta la mierda que Dios le echa encima para ganarle una apuesta a Satán (qué Dios más indigno, dicho sea de paso); no es sólo una virtud pasiva. Es la aceptación tranquila de que, puestos en una circunstancia difícil, haremos lo que hay que hacer aunque no nos convenga y nos exponga a la violencia y el infortunio. En este sentido no es una virtud necesariamente heroica, sino de seres comunes que aceptan —con cierta resignación, tal vez— estar a la altura de la mejor versión de sí mismos: como Espartaco, como Fast, como Trumbo. Esa dignidad define la forma en que se sobrellevan las desgracias pero, ante todo, la forma activa en que se las resiste. Porque se trata de la única riqueza de la que se niega a desprenderse aquel que ha perdido, o está perdiendo, todo lo demás.

Victor Hugo —otro coetáneo de Dickens y de Marx, que en consecuencia había visto de cerca el rostro monstruoso del capitalismo naciente— creía que un prestamista era peor que un esclavista, "porque el amo es dueño de tu cuerpo, pero el prestamista es dueño de tu dignidad". ¿Qué decir entonces de aquellos que ponen a un ser humano en la necesidad de endeudarse para salvar a su familia? ¿Quién sería peor que un prestamista?

He aquí la dedicatoria que Fast puso al comienzo de su edición artesanal de Espartaco:

Este libro es para mi hija Rachel y para mi hijo Jonathan. Es la historia de bravos hombres y mujeres que vivieron hace mucho tiempo, y cuyos nombres han sido olvidados. Los héroes de esta historia veneraban la libertad y la dignidad humana, y vivieron noblemente. La escribí para que aquellos que la leyesen —mis hijos y los demás— encontrasen en ella fortaleza para enfrentar nuestro propio, atribulado futuro, y para que luchasen contra la opresión y el mal — de modo que el sueño de Espartaco se realizase en nuestro tiempo.

Nadie es Espartaco porque quiere. Pero cuando nos ponen entre la espada y la pared —Trumbo lo cazó al vuelo—, Espartaco somos todos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí