INMORALIDADES PARALELAS

Doce jueces federales fueron destituidos en 125 años por mala conducta, como la de Borinsky y Hornos

I.- Finaliza una semana en la que los grandes medios de comunicación, a través de sus analistas políticos, han intentado naturalizar que decenas de reuniones privadas entre un Presidente de la República y varios jueces de la Cámara Federal de Casación Penal —a cargo de causas de indudable interés político— no constituyen un hecho institucionalmente gravísimo, incompatible con la forma de gobierno republicana consagrada por el artículo 1 de la Constitución, y causal de destitución de tales magistrados, por haber incurrido —objetivamente— en la mala conducta que no tolera su artículo 110.

II.- El comportamiento de estos medios y periodistas resulta contrastante con su trayectoria en estas cuestiones, empapada de una permanente declamación y exigencia de respeto riguroso al principio de separación de poderes, esencial al orden republicano.

Hoy los vemos enfrascados en una unánime y penosa defensa de la conducta de estos jueces y del ex Presidente, disculpando y minimizando las promiscuas reuniones, en una defensa que los convierte en perjuros. La gravedad institucional del episodio se evidencia, además, en la conciencia culposa con que actuó el ex Presidente que, conforme información no desmentida, se ocupó de ocultar las reuniones.

III.- Junto a la degradación moral suele aflorar, de consuno, la defensa hipócrita del culpable: el cinismo. Es lógico, la conciencia atormentada lucha por lavar, al menos en el fuero externo, su notoria y manifiesta incoherencia ética, más cuando aparece de modo visible al escrutinio público.

Así se pretendió justificar lo ocurrido sosteniendo que solamente sería reprochable si una investigación judicial demostrara fehacientemente que las reuniones —nunca negadas— hubieran tenido como objeto influenciar la sustanciación o el resultado de determinadas causas judiciales.

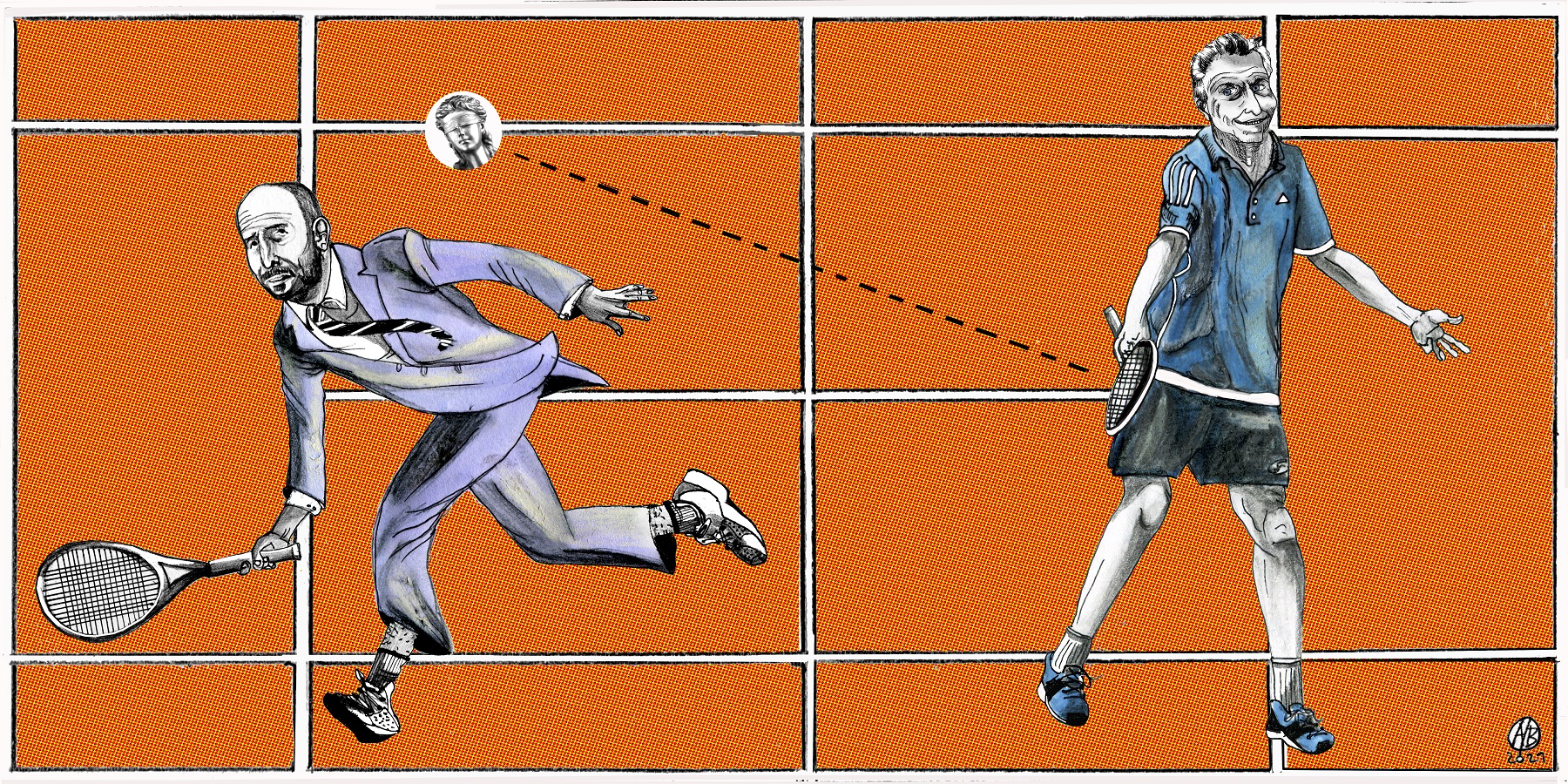

De ese modo se trató de fundamentar la errónea tesis de que las reuniones, en sí, no son condenables o que, a lo sumo, no son más que una intrascendente “desprolijidad” —minimización que jamás le cupo a aquella ficticia entre una ex Presidenta y el juez Sebastián Casanello—. Por el absurdo, mientras el Presidente y los jueces no hablen en sus reuniones de las causas judiciales a cargo de los segundos, podrían jugar al tenis o al truco, tomar el té o bebidas espirituosas, ir al cine, viajar a Las Vegas o frecuentar lupanares, que ninguna institución republicana se encontraría en riesgo; y es que, desde la semana pasada, el principismo se ha flexibilizado, ya no se trata de caer en un fixismo o rigorismo literal en relación a la Constitución, sobre todo cuando condena sin atenuantes inconfesables o delictivos fines políticos.

Otro argumento esbozado es que los jueces involucrados tienen una larga relación social previa con el ex Presidente, “muy anterior” —se dijo— a que fuera elegido. Se soslaya que tales relaciones sociales, de las que recién tomó conocimiento el público hace unas semanas:

- son generadoras, de por sí, de un grave conflicto institucional de intereses que las impiden totalmente, por violar el principio de separación de poderes;

- involucran de modo necesario causas judiciales de relevancia política a cargo de esos jueces, en las que se encuentra en juego la libertad y el patrimonio de determinados ciudadanos;

- exigían, al menos desde el año 2015, como carga ética elemental sobre los jueces —que se acentúa ahora que ellos mismos confirmaron las reuniones— una detallada declaración sobre sus relaciones con el ex Presidente: desde cuándo existen; qué intensidad, carácter, nivel o contenido tienen; sobre qué materias se desenvuelven, con acabadas explicaciones y razones de porqué nunca las hicieron públicas, manteniéndolas en las sombras. Estos magistrados olvidaron que todos y cada uno de los jueces federales —de cualquier competencia o grado— son, en sentido constitucional, el Poder Judicial, y que el Presidente es otro poder, el Ejecutivo.

Finalmente, y para nuestro mayor asombro, nos enteramos por un periodista —que suponemos se nutre de fuentes directas del gobierno anterior— que las inocentes jaranas entre Presidente y magistrados no solo tuvieron lugar en la Casa Rosada y Olivos, sino que se trasladaban los fines de semanas a un lugar más placentero, privado y alejado de las miradas indiscretas propias de los lugares públicos: la quinta Los Abrojos.

Escenario bucólico e inaccesible, apto para alguien cuya trayectoria se encuentra marcada por su relación con grandes capitales no declarados; capitales que son adecuados para asociarlos a objetivos personales, empresariales o políticos que deben quedar, como ciertas reuniones, convenientemente ocultos, a fin de aventar tanto los reproches morales, como sospechas por delitos propios del mundo judicial, cuya natural dificultad probatoria se agudiza si se emplean esos fondos. Cándidas desprolijidades que ocurren del lado moral de la grieta.

Por lo pronto, el periodismo opositor solamente ve a un Presidente y a jueces federales charlando sobre abstrusos temas procesales penales en el marco de la elaboración de un proyecto de reforma legislativa; los acompaña la agradable figura de doña Juliana Awada preparando sus tortas artesanales —que después publicita a sus castigados lectores La Nación—, dando el tono familiar y de humanidad a las pesadas y sesudas citas de Vélez Mariconde, Baumann, Welzel, Beling, Stratenwerth, Bettiol, Rubianes, Roxin, Radbruch, Oderigo, Nuñez, Clariá Olmedo Maier y Jescheck, desgranadas en esas intensas veladas de discusión jurídica entre el antiguo Primer Mandatario y sus magisteriales contertulios.

IV.- En una nota de hace unas semanas incluí en un cuadro-resumen la historia de los juicios políticos contra jueces federales llevados adelante por el Congreso; en una columna del cuadro se especificaban los cargos levantados contra los magistrados.

En los casos de los juicios políticos contra los jueces Ángel S. Pizarro (1895); Mariano de Aurrecochea (1899); Luis Ponce y Gómez (1911); Valentín Arroyo (1918); Rafael Allende (1920); José A. de Oro (1925); David Klappenbach (1960); Alberto Nicosia (1990); Luis Armando Balaguer (1993); María Rosa García Foulcout (1994); Julio Fernando Correa (1995); Carlos Jorge Branca (1997) y Norberto Mario Oyarbide (2001), los cargos que motivaron su destitución —Oyarbide fue el único absuelto— guardaban estricta correspondencia conceptual con la calificación genérica de “mala conducta” emergente del artículo 110 de la Constitución. Ninguno de esos cargos constituye un delito penal; sin embargo, nuestra práctica constitucional siempre los consideró suficientes para destituir a los jueces incursos en esas conductas, dada la notoria inhabilidad moral que traslucen.

Algunos de estos cargos son: incumplimiento o mal desempeño de los deberes judiciales; parcialidad; intromisión en cuestiones políticas; inmoralidad; no observar la circunspección y decoro propia de su investidura; actos que comprometen la dignidad del cargo; mala fama; desprestigio; juzgar sin evaluar la totalidad de las constancias del expediente; violar normas procesales; no excusarse cuando existía obligación; favorecer ciertas causas; no guardar la conducta irreprochable que corresponde a un juez; exceder sus atribuciones jurisdiccionales al disponer un régimen de detenciones al margen del sistema legal; falta de idoneidad ética; falta ética en violación del Reglamento de Justicia comprometiendo la dignidad de la investidura judicial; omitir denunciar el tráfico de influencias con ofrecimiento de obtener el juez, u otorgar el juez, beneficios indebidos; inconductas en su vida privada que colocan al magistrado en una situación de extrema vulnerabilidad en relación a eventuales presiones extorsionadoras; prevaricato y abuso de autoridad.

Las coincidencias entre los cargos antes listados con las conductas de jueces registradas en los últimos años en causas venalmente sustanciadas en los tribunales de Comodoro Py resulta llamativa; son, además, los mismos jueces que, ahora nos enteramos, tenían relaciones profesionales, sociales o deportivas ocultas con el ex Presidente, tanto durante el último lustro como, según ellos o sus voceros oficiosos, desde mucho antes. Lo expuesto solamente nos conduce a una sola conclusión: son jueces que debieron haber sido destituidos hace tiempo, depurando al Poder Judicial.

El caso de Abe Fortas, juez de la Corte de Estados Unidos

El 22 de noviembre de 1963 era asesinado en Dallas, de dos disparos, el Presidente John Fitzgerald Kennedy. Lo sucedió Lyndon Baines Johnson, tejano que, durante los ocho años previos a su elección como Vicepresidente había sido el jefe del bloque de senadores demócratas en el Congreso; a diferencia de Kennedy, Johnson era un conspicuo personaje del establishment político de Washington D.C. Como debe ser, se encontraba absolutamente preparado para asumir la presidencia del país. Completó el período de Kennedy y fue reelecto en el año 1964 con el 61 % de los votos. Johnson fue el Presidente de Estados Unidos de los años ’60, signados por la guerra de Vietnam, profundos cambios sociales, las luchas por la igualdad racial, las rebeliones universitarias, un incipiente feminismo y los movimientos de liberación sexual. En contraste con su tiempo, poseía una humanidad y carácter que parecía una mezcla anticipada de sus sucesores republicanos Reagan y Bush, con independencia de las políticas progresistas que jalonaron su presidencia.

Unido de modo inescindible a la carrera política de Johnson aparece el nombre del abogado liberal y refinado jurista Abe Fortas. Johnson ganó las primarias demócratas de 1948 para su primera elección como senador por Texas —saltando al primer plano de la política nacional— no con votos, sino litigando el resultado fraudulento de la interna —pergeñado a su favor— en la Suprema Corte federal con el patrocinio de Fortas. El sostén político de su partido, la habilidad como litigante de Fortas y la jurisprudencia de la Corte posibilitaron que Johnson fuera el seguro candidato triunfante de los demócratas ese año. A la ya entonces indiscutible pericia como abogado de Fortas se sumaron, desde 1948, la red de contactos políticos y corporativos del futuro Presidente Johnson. Fortas de convirtió, en los años ‘50 y ‘60, junto a Edward Bennett Williams y al más joven—y además influyente militar— Joseph Califano en uno de los abogados litigantes relevantes de la capital, por su influencia y éxito en los estrados judiciales.

Fortas, sin embargo, terminó pagando un precio muy alto por su amistad con Johnson. El Presidente persuadió al juez de la Corte Arthur Goldberg a renunciar al cargo a fin de poner en ese lugar a su amigo Fortas, preocupado porque la Corte pudiera declarar inconstitucionales algunas de las reformas legislativas de su gobierno. Confiaba en que Fortas sería su hombre en el Alto Tribunal para neutralizar esos riesgos. El persuasivo Johnson consiguió su objetivo, contrariando en primer lugar los deseos de Fortas y, especialmente, de su esposa: el sueldo de Juez de la Corte no se comparaba con la fortuna que amasaba año a año como socio principal de su firma de abogados.

La novedad histórica que deparó la llegada de Fortas a la Corte es que se trató de su primer juez con dos empleos; siguió siendo hombre de consulta permanente del Presidente, siempre públicamente y en temas que no tenían vínculos con los casos a decisión del tribunal. Sin embargo, esa situación sin precedentes provocaba una inmensa incomodidad en los otros jueces. Y es que, como parecía obvio por la historia, en la relación de Johnson y Fortas no solamente había vida pública, sino también privada, prudentemente ocultada.

El error fatal se desencadenó con el retiro, en 1968, del Presidente de la Corte Earl Warren. Johnson vio la oportunidad de nominar para esa posición, que controla la agenda de casos del tribunal, a su amigo Fortas. El audaz movimiento político no calculó sus consecuencias. Fue ferozmente rechazado por los senadores republicanos que obtuvieron el apoyo de varios demócratas, e hizo aflorar lo que no estaba a la luz del día, como consecuencia de las investigaciones sobre Fortas. Además de descubrirse que el juez recibía ingresos adicionales, obtenidos con la intervención del estudio jurídico que fundó, emergió a la luz que el juez participó de reuniones con el Presidente, de carácter privado, cuyo objeto fueron precisamente tratar temas que llegarían o se debatían en la Suprema Corte. Se conoció que el propio Fortas había presumido de transitar entradas secretas a la Casa Blanca y que, frecuentemente, llegaba allí usando los túneles que conectan diferentes edificios del gobierno.

No solamente fracasó la nominación de Fortas como Presidente de la Corte, con la información reunida en ese proceso sobre sus reuniones secretas con el Presidente, relacionadas con casos a decisión o decididos por la Corte, se inició su juicio político. Se consideró que esas reuniones constituían “mala conducta” del juez y una violación del principio de separación de poderes. La suerte de Fortas parecía echada y se anticipaba, con base en las votaciones de rechazo a su nominación como Presidente del tribunal, que el juicio político terminaría inexorablemente en su destitución.

Examinados los cargos por Fortas tuvo la dignidad personal de renunciar antes de que la historia de la Suprema Corte de USA adquiriera esa inédita primera mancha de un magistrado destituido. Fortas se retiró para siempre de la vida pública.

En esta historia de inmoralidades paralelas resta ver en qué consiste la dignidad personal de los jueces argentinos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí