Imaginemos palabras

La percepción que se construye sobre el “mundo narco” es un espejo del racismo social

En los últimos meses Rosario ha estado en todas las tapas de los diarios y todas las radios del país. Los canales de televisión mandaron a sus cronistas para trasmitir en vivo y en directo desde las villas o asentamientos donde la violencia, dicen, “no cesa”. Los especialistas fuimos interpelados para decirles muy livianamente a los periodistas lo que ellos querían oír. Y muchos funcionarios y dirigentes, en un contexto electoral, desenfundaron su habitual pirotecnia verbal para “pasarse la papa caliente” unos a otros. Un gran cocoliche, lleno de frases trilladas y muchos clisés.

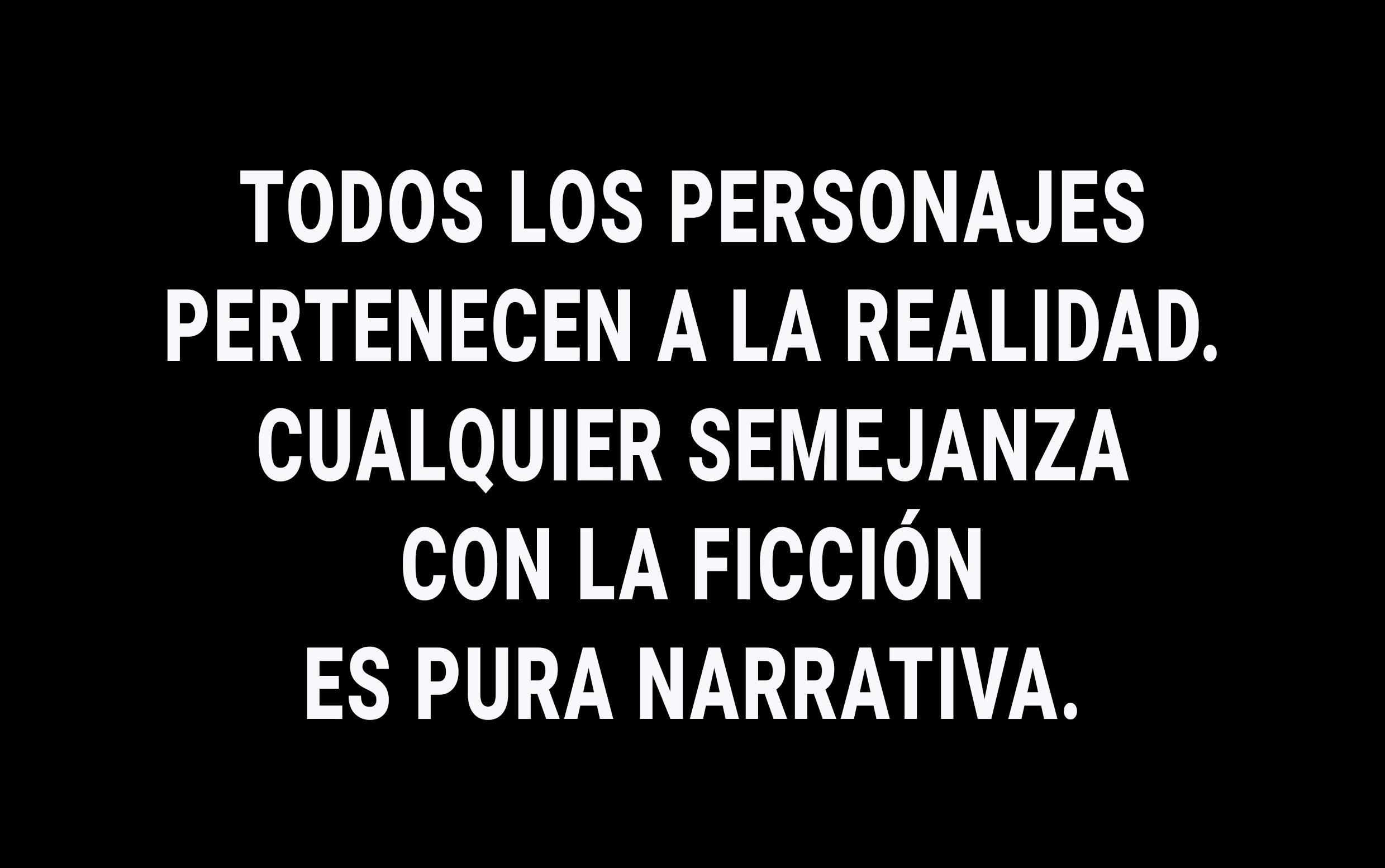

A veces, las palabras que usamos para hablar de un problema forman parte del problema. Es lo que nos sucede cuando hablamos del “mundo narco”, y empleamos fórmulas como “violencia narco”, “capos narcos”, “soldaditos”, “carteles” y “clanes”, “enfrentamientos con la policía” o “ajuste de cuentas”, “zonas calientes” y “zonas liberadas”, “guerra a las drogas” y “pacificar a los barrios”, “poderosa banda desbaratada”. La propia palabra “narcotráfico” es una categoría confusa: después de tantas películas y series de televisión en estos últimos 50 años, cada uno tiene actores y escenas preferidas para completar el sentido que le cabe a cada una de estas palabras.

A veces por pereza teórica y otras por comodidad expositiva, nos sorprendemos utilizando estas categorías que, lejos de aproximarnos a la realidad, nos alejan de ella. Las palabras no son inocentes, trafican sentidos que no siempre podemos reconocer y controlar. Sabemos que las palabras no son solamente descriptivas sino realizativas, que se pueden hacer cosas con palabras, que las palabras suelen producir efectos de realidad que no solo ponen las cosas en lugares donde no se encuentran, sino a la vida de la gente en callejones sin salida. Conviene no subestimar la estela que dejan las palabras, porque van sembrando de pistas falsas la vida cotidiana.

Hablamos de palabras que ya no son patrimonio de las derechas, porque han ido permeado el vocabulario progresista y tentado a muchas gestiones afines a derivar a soluciones represivas, a insistir en las recetas prohibicionistas que terminan agregándole más violencia a la violencia.

Cuando se mira Rosario desde el “narcotráfico”, esto es, con las declaraciones de muchos funcionarios o ex funcionarios, con los zócalos de televisión y las tapas de los diarios, que fueron poniendo a Rosario en el centro de la escena política del país, ya no sabemos dónde termina la derecha y empieza el progresismo. Como dijo Natalia Aruguete en un ciclo organizado por el CELS, Ciudad Futura, La Poderosa y la Fundación Rosa Luxemburgo en el III Foro Mundial de Derechos Humanos, para debatir los impactos sociales de las maneras de hablar en torno a los mercados ilegalizados y las violencias: “La derecha ganó el encuadre”.

El investigador mexicano Oswaldo Zavala, en sus libros Una historia intelectual del “narco” en México (1975-2020) y Los carteles no existen. Narcotráfico y cultura en México, dijo que las metáforas que se han ido construyendo en torno al narcotráfico han sido parte integral de las políticas militaristas y el avance de las políticas de excepción contra el estado de derecho. Las narconarrativas han desempeñado un papel productivo en la construcción de la realidad “narco”: no solo dan forma a las prácticas discursivas y proponen marcos para interpretar y valorar los problemas que quieren mostrarse, sino que aportan rudimentos que habilitan y legitiman la militarización de los conflictos. Estas palabras son como los caballos de Troya: con la palabra narcotráfico llega la violencia de Estado, llega la Gendarmería, el Ejército, las cárceles se llenan de gente, llega entonces una violencia que le agrega más violencia a la violencia, que crea más dificultades sociales que recrean las condiciones para que continúe expandiéndose la comercialización de drogas ilegalizadas. Las narconarrativas preparan el terreno, le abren la puerta a la violencia.

Es entendible, en sociedades vertebradas por los mass media y las redes sociales, cuando una de las pocas cosas que tenemos en común es la adscripción a determinados programas de entretenimiento (y eso incluye sobre todo a los noticieros televisivos y su rebote en las redes), que las palabras que allí se suelten, las imágenes o metáforas que se usen para nombrar los problemas con los que nos medimos cotidianamente no pasarán desapercibidas.

En otras palabras: la cultura de masas es la continuación de la guerra por otros medios. Allí donde la política bajó los brazos o se quedó sin ideas o sin tiempo, la televisión, el cine, los noticieros, se convierten en la arena previa para ensayar las batallas culturales: no hay agresión sin degradación moral. Para hacerle la guerra de policía a determinada población o a sectores de ella, primero hay que demonizarla, transformarla en enemigo público.

Encima las palabras llegan en cadena, porque activan una serie de prejuicios que no siempre podemos desactivar a tiempo. Son palabras valija, palabras que llegan con otras palabras, que inscriben los eventos en una serie que aporta nuevos sentidos y agregan nuevas dificultades al protagonista y la víctima aprendida con esa palabra. De hecho, la palabra “narcotráfico” llega con “violencia”. Hablar de narcotráfico es hablar de violencia. Dos palabras que se retroalimentan y espiralizan. Cuando vemos algo que no entendemos, por ejemplo, un bunker donde se vende drogas, una despensa en el medio de una villa donde se guardan drogas, enseguida le ponemos la palabra “violencia”. Usar la palabra violencia es una forma de decir “no entiendo” y, más aún, de decir “no tengo ganas de entender nada”, “no tenemos necesidad de mirar de cerca”. Preferimos mirar de lejos. La palabra “violencia” es el relleno ideológico, una palabra comodín que empleamos para no ver y seguir de largo haciendo nuestras cosas.

Hablamos de palabras que no tienen vocación de comprender, porque son categorías morales que, antes que aportarnos interrogantes para tratar de entender lo que tenemos enfrente, se apresuran a abrir un juicio negativo sobre las personas y grupos sociales que quedaron asociados a ellas. Categorías, entonces, que manipulamos para descalificar al otro, para mantener alejado lo que nos asusta, lo que no resulta semejante.

Palabras terraplanistas y aladas. Terraplanistas, porque achatan las cosas: lejos de aproximarnos a la realidad, de volverla incluso transparente, nos distancian de ella y le agregan una pátina de opacidad. Aladas, porque levantan vuelo, tienen la capacidad de sacar las cosas de contexto, deshistorizarlas. Palabras, entonces, sin pliegues y emotivas, que están no solo para sincronizar las emociones sino para generar movimientos de indignación que durarán lo que dure la noticia en los zócalos de la televisión. Una indignación, está visto, con fecha de vencimiento, que dejará más sola a la gente cuando las cámaras se apaguen.

Prejuicios raciales

Meses atrás, en otro artículo para El Cohete a la Luna, decía que las palabras que usamos para nombrar los problemas están preñadas de prejuicios sociales pero también de prejuicios raciales. Porque estas categorías de las que estamos hablando están para cuidarle las espaldas a las elites, toda vez que postulan al mundo de las drogas como un mundo separado y separable de los empresarios exitosos dedicados no solo a la comercialización al por mayor de drogas ilegalizadas con destino for export, sino al tráfico ilegal de granos, las cuevas financieras y al mundo de la obra privada que necesitan los empresarios del campo para lavar sus activos de dudosa procedencia. Negocios, todos ellos, que requieren de los servicios profesionales de bufetes prestigiosos (de abogados, escribanos, contadores, asesores financieros, agentes de bolsa) que los vuelvan invisibles y garanticen la reputación de los emprendedores.

Los estereotipos de narcotraficantes no están hechos para aprehender al blanco sino para cazar al morocho. El blanco puede haber hecho una fortuna de un día para el otro, pero las relaciones que cultivaron, ellos o sus familiares, los vínculos promiscuos que mantienen con el mundo de la justicia y la política, que heredaron y trasmitirán entre la parentela y sus amigos, compañeros de escuela, rugby o la facultad, les hace saber de antemano que tienen menos chances de merecer la atención de las pesquisas de todo el mundo.

El narcotráfico, la percepción que construimos sobre el “mundo narco”, es un espejo del racismo social. Las palabras que usamos para nombrar las economías ilegales ocultan más de lo que muestran, desvían el centro de atención antes que asestar en el clavo. Y si a eso le sumamos las armas, la novela estará completa. No negamos que la circulación de las violencias altamente lesivas sea un gran problema, pero forma parte de los fuegos de artificio, de la distracción que necesitan algunos sectores, del espectáculo que reclaman algunas audiencias. Mientras circulen armas, los muertos los pondrán casi siempre los mismos actores sociales: los jóvenes morochos que viven en barrios pobres. No sólo los varones, sino –está visto– también las mujeres. Son los muertos que necesitan las elites blancas para que no se metan con sus negocios, para mantener compartimentados los emprendimientos que pendulan entre la legalidad y la ilegalidad.

Carteles que queman

Hace poco, la investigadora rosarina Eugenia Cozzi, autora del libro De ladrones a narcos, contaba que los jóvenes que crecieron alrededor de los ambientes criminales, del micromundo de los ladrones, los narcos y los tiratiros, giran en torno a “la búsqueda del cartel”. Cuando la sociedad se desproletariza y des-sindicaliza, y los movimientos sociales y partidos políticos tienen dificultades para interpelar a estos sectores sociales, sobre todo a los más jóvenes, en contexto de impotencia instituyente, cuando las escuelas tienen dificultades para proponer insumos que sirvan a sus alumnos para componer una identidad, los jóvenes se las ingeniarán para acumular capital simbólico, para tener un cartel, ganar fama. Hablamos de la generación desangelada, sin ángeles de la guarda, que crecieron a cielo abierto, de los pibes silvestres que crecieron a la intemperie y que necesitan hacerse duros para resistir las inclemencias del tiempo y los pisotones.

De allí que otro actor fundamental que forma parte del universo de relaciones del mundo narco y los ladrones sean los periodistas. La prensa local le agrega notoriedad a aquello que sucede en el espacio público. Si los actores bailan alrededor del “cartel”, entonces las noticias ocuparán un lugar importante en sus vidas, sobre todo entre los jóvenes de la tercera generación. Lo digo con las palabras de Cozzi: “Tanto las narrativas o los relatos, como el discurso mediático, colaboran o contribuyen en la producción, consolidación de la fama de algunos grupos o personas del ambiente”.

Ahora bien, esos carteles tienen un lado B. Estar en los diarios no siempre aporta beneficios simbólicos, puede convertirse en una molestia puesto que puede tornar al joven en el blanco principal de la persecución penal y la estigmatización pública. En efecto, clisés como “ajustes de cuenta” pueden reforzar las etiquetas que pesan sobre el mundo de la pobreza en general: “Alrededor de esta categoría –señala Cozzi– está fuertemente presente la idea de que se matan entre elles y que, por lo tanto, no es necesaria ninguna intervención estatal, quitándoles valor e importancia. Es decir, significar de esta manera estas muertes es una forma de desjerarquizarlas, de reducir su importancia, de desinvestirlas de gravedad, de eximir de responsabilizar al Estado por su ocurrencia”. Cozzi no se equivoca tampoco en este punto, puesto que, si se miran las investigaciones donde los muertos son los jóvenes que viven en esos barrios, nos daremos cuentas que los pobres no merecen la misma atención, la misma dedicación, el mismo presupuesto para el esclarecimiento de los homicidios.

Entonces, la fama convalida el cartel, pero también le agrega un manto de sombra, nuevas dificultades a su vida cotidiana, lo transforma en “buscado”, colabora en mantenerlo dentro del radar del sistema penal.

Nuevas constelaciones

Wittgenstein decía: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Acaso por eso mismo, como sugirió alguna vez otro filósofo, Richard Rorty, “cambiar el lenguaje es cambiar la realidad”.

Necesitamos otras palabras y otros acuerdos en tornos a los sentidos que se acoplan a las palabras, que nos permitan pensar las cosas sin contarse cuentos, de manera compleja, procurando leer un problema al lado de otro. No se puede entender la expansión de los mercados de drogas ilegalizadas sin atender los conflictos por la posesión de la tierra, las grandes y pequeñas desigualdades que ponen a comparar a los jóvenes, despertando la envidia y el resentimiento, sin entender la presión que ejerce el mercado para que los jóvenes –que ya no se sienten trabajadores pero se perciben como consumidores con derechos– adecuen sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo. No se pueden entender las violencias vinculadas al microtráfico sin comprender el papel que tienen las disputas interpersonales entre grupos de jóvenes, la expansión del mercado de armas, la incapacidad de las policías para regular los mercados, y una Justicia que trabaja en cámara lenta, loteando la realidad en causas que nunca se juntan. Tampoco se puede entender la comercialización de drogas al por menor sin los armados jurídicos-contables que las elites profesionales construyeron para lavarle la plata al campo que está flojito de papeles: las estructuras financieras que usan los empresarios rurales locales (los fideicomisos y la obra privada de los desarrolladores inmobiliarios, el turismo, las representaciones en el mundo del futbol, la gastronomía y el juego) son las mismas que usarán algunos actores para lavar su dinero.

Más aún, necesitamos palabras que nos permitan no solo reponer la complejidad sino devolverles el contexto a las cosas, volver sobre la historia sin resignarse al punto de vista de los actores involucrados en la noticia que se quiere contar. No tenemos que actuar por recorte sino por agregación, haciendo los rodeos que haya que hacer. Necesitamos, además, palabras que nos devuelvan la paciencia y la empatía, y no se desechen en bloque los sentidos que no compartimos, sino que recupere los núcleos de buen sentido que pueda haber en los discursos y sus prácticas que tanto nos preocupan.

En otras palabras, se duplicaron las tareas para el periodismo y todos nosotros: no solo tenemos que deconstruir los mitos que se han ido componiendo durante todos estos años, sino también imaginar otras palabras que abran espacios de reflexión y debate.

Como dijo alguna vez Max Weber: el que quiera escuchar sermones que regrese a la iglesia, y el que quiera ver una película que vaya al cine, pero no se puede confundir una noticia ni una opinión con el sermón y los efectos especiales.

* El autor es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Temor y control, La máquina de la inseguridad, Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.

** Las ilustraciones fueron realizadas especialmente para la nota por la artista Ivana Vollaro.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí