Hay que agarrarlos de chiquitos

Entre el espíritu de revancha y la pereza ideológica

Desde hace un mes en el Congreso de la Nación se está debatiendo el proyecto presentado por el gobierno sobre la baja de la edad de punibilidad. Otra propuesta que sintoniza con gran parte de la opinión pública que supo reclutar el gobierno de Milei. La propuesta forma parte de otro paquete que empezó con el protocolo antipiquete, la creación de una unidad de ciberdelito y el patrullaje por las redes sociales, la compra de arsenal antimotines, el aislamiento de los presos de alto perfil, y se profundizará con la militarización de la lucha contra las drogas, el aumento de las penas, mayores facultades discrecionales para los fiscales, entre otras. De esa manera, Milei y sus alfiles, Patricia Bullrich y Mariano Cuneo Libarona, pretenden subirse a la bukelización, fase recargada del punitivismo local.

Se sabe: cuando el mundo de la economía está lleno de malas noticias, una de las maneras de correr el eje de la discusión pública será a través de la inseguridad, convirtiendo las cuestiones sociales en litigios judiciales. El periodismo televisivo nos ha acostumbrado a mirar los problemas por el ojo de una cerradura, por eso suele transformar los problemas excepcionales en cuestiones ordinarias, alimentando así las políticas de pánico moral que contribuyen no sólo a demonizar a los más jóvenes sino a transformarlos en chivos expiatorios.

Reforma madurativa

Escribí alguna vez en Prudencialismo que la prevención es el caballo de Troya de la punición. La consigna que está detrás de la narrativa punitiva es: “quien roba un huevo, roba una vaca”, es decir, quien puede lo menos, puede lo más. Hoy roban un alfajor en el kiosco de la esquina y no van a parar hasta afanarse un banco o un camión de caudales. La manera de desalentar o interrumpir una trayectoria criminal es no subestimando ni siendo indulgentes con los protagonistas de estas transgresiones, de esa manera se evitará lamentar dolores de cabeza el día de mañana.

Hace muchos años el investigador norteamericano David Matza reclamaba prudencia a la hora de encarar los debates que involucran a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Decía que la gran mayoría de los jóvenes que en algún momento de sus vidas estuvieron más o menos comprometidos con el delito y otras transgresiones, dejaron de hacerlo. El desistimiento no es el resultado de las intervenciones exitosas del sistema penal, los jóvenes desisten de hacer macanas no porque se haya intervenido oportuna y severamente, sino porque crecieron, les salió barba, se casaron, tuvieron un hijo, se mudaron de ciudad, consiguieron un trabajo digno o se pusieron a estudiar, se ficharon para un equipo de fútbol, empezaron a militar en un movimiento social, se cansaron o rescataron, se hicieron católicos o evangelistas, dejaron de ser los sospechosos de siempre, es decir, se fueron alejando del estereotipo de “pibe chorro” que orienta el trabajo de las policías de visibilidad como los prejuicios de los vecinos alertas.

La gran mayoría de los pibes que alguna vez coquetearon con el delito y sus violencias dejaron de hacerlo sin necesidad de que todo el mundo haya intervenido. Matza llamó a esto “reforma madurativa”: “La mayoría de los delincuentes juveniles supera la edad delictiva. Relativamente pocos llegan a ser delincuentes adultos. Crecen, hacen las paces con el mundo, encuentran trabajo o se alistan a las fuerzas armadas, se casan y sólo se permiten alguna incursión delictiva esporádica. Entre el 65 y el 85% de los delincuentes juveniles no llegan a ser delincuentes adultos. Más aún, todo indicaría que la reforma ocurre independientemente de la intervención de las instituciones correccionales y de la calidad del servicio correccional”.

Para Matza, el delito juvenil, especialmente el protagonizado por los más jóvenes, los adolescentes, es un problema sobre-representado, inflado, que no guarda proporción con lo que realmente sucede. Cuando se miran los problemas con las estadísticas en la mano queda en evidencia que hay más chances de ser asaltado por un joven mayor que por un adolescente. Según Matza, estas imágenes recargadas no sólo ponen las cosas en un lugar donde no se encuentran, sino que contribuyen a distanciarnos de cualquier respuesta pacífica y creativa, que pueda llegar a crear mejores condiciones para una vida hospitalaria entre todos y todas. Esas imágenes ponen la verdad más allá de la realidad y nos dejan en lugares cada vez más difíciles para encarar los conflictos. El remedio parece peor que la enfermedad, y la sociedad, que bebe esa pócima en cómodas dosis diarias, no se da cuenta que está ingiriendo un veneno que podría costarle caro, que puede añadirle más violencia a la vida cotidiana.

El problema entonces, según Matza, no son tanto los jóvenes que cometen delitos sino los discursos que se armaron en torno a los delitos juveniles. El problema no son los jóvenes que quebrantan la ley sino la ley que lleva a quebrantar la voluntad de los jóvenes, una ley que los hostiga y persigue como su sombra. La ley y la fuerza de ley, es decir, sus operadores policiales y judiciales.

En fin, el “delito juvenil” es un mundo regado de prejuicios, pasto verde donde van a rumiar los emprendedores morales que viven del miedo y la desgracia ajena, y que tienen la capacidad de amedrentar a todos. En este contexto, conviene no inflar los problemas porque aquellos relatos que empapelan a los jóvenes, no sólo los sobre-estigmatizan sino que los ubican en una posición más desfavorable, agregándoles nuevas dificultades para encarar sus vidas de otra manera. Peor aún: contribuyen a fomentar la cultura de la dureza, que tarde o temprano acabará impactando como un búmeran en toda la sociedad.

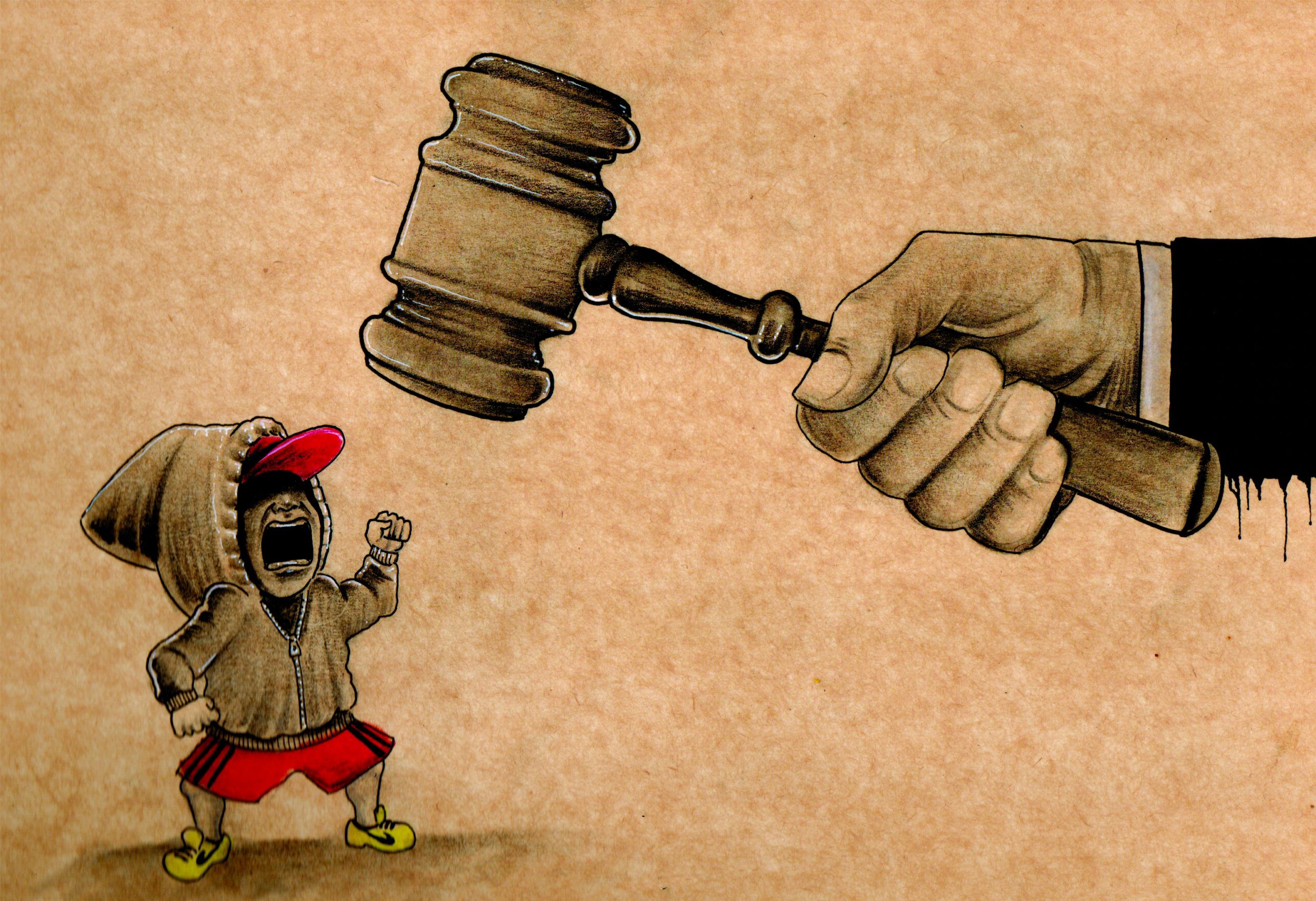

La cultura del martillo

Mi abuelo solía decir que cuando la única herramienta que tenemos en el cajón es un martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. Es decir, cuando la única respuesta que tiene el Estado es la cárcel, entonces, “¿robó?, ¡marche preso!” Por lo menos esto es lo que cree y reclama la opinión pública tomada por las pasiones bajas.

Por eso, en segundo lugar, lo que también hay que decir es que el encarcelamiento nunca ha resuelto el problema del delito. Prueba de ello es la cárcel argentina. Desde mediados de los ‘90 el encarcelamiento no ha dejado de expandirse y, sin embargo, el delito callejero no se ha detenido. Al contrario, cuando el reproche se tramita a través de la cárcel, las condiciones para el delito tienden a reproducirse. El sistema penal no es la respuesta al delito sino otra de sus causas. El castigo le sube el precio al delito, permite a los jóvenes comprometidos con el delito, no sólo acumular capital social o contactos que los adscriban a redes o circuitos criminales, sino acumular el capital simbólico o el “cartel” que necesitarán para medirse con distintos actores una vez que recobren la libertad. Como ha señalado la investigadora de la Universidad Nacional del Litoral Guillermina Barukel, el encierro no interrumpe una trayectoria criminal, sino que forma parte del mismo ciclo delictivo. El encierro, sobre todo en los más jóvenes, no solo precariza, sino que tiende a subculturizar, a cristalizar nuevos valores que refuerzan los rituales que se despliegan con los delitos y las violencias agregados a estos.

Hay que enseñar que además de las penas privativas de libertad, hay otras formas de tramitar el castigo, a través de medidas alternativas, pero que también al lado de la justicia retributiva existe la justicia restaurativa, que es otra manera de encarar los conflictos, con otros actores, otra narrativa y otras formas de reproche social. Acá hay todavía mucho trabajo por hacer, pero no estamos en el grado cero. Existen en la Argentina experiencias novedosas adentro y fuera del Poder Judicial.

Entre la falta de protección y la falta de cuidado

En tercer lugar, que las derechas hayan puesto nuevamente sobre el tapete un proyecto que propone bajar la edad de punibilidad es el resultado de los vacíos que existen entre el sistema de promoción y protección de derechos de las niñeces y adolescencias y el sistema penal. Seguramente la falta de presupuesto e imaginación tuvieron un papel preponderante. Los funcionarios no pudieron, no supieron y, en algunos casos, tampoco quisieron. Hubo mucha pereza en los cuadros principales, pero también limitaciones estructurales. Hace rato que el Estado no está a la altura de los conflictos que debe enfrentar. Hay mucha dificultad para articular entre los distintos poderes y sus agencias, muchas inercias burocráticas y mucha fragmentación institucional. Y si a ello se suma el juriscentrismo de los operadores judiciales, que tienden a subalternizar los saberes de los trabajadores sociales, psicólogos y sociólogos, el sistema estaba destinado a chocar contra una pared.

Se puede discutir horas sobre las causas de su fracaso, pero lo cierto es que el Estado fue cada vez más impotente para estar cerca de los más jóvenes, sobre todo de los que crecieron a cielo abierto. Se trata, además, de un sistema de promoción y protección que trabajó muy solo, sin el acompañamiento de las otras agencias del Estado, necesarias para robustecer la trama social donde se inscriben las familias de estos jóvenes, que también merecen una especial atención. Familias que fueron implosionando en las últimas décadas, que tienen dificultades para alojar a estos jóvenes.

Muchísimos trabajadores sociales y psicólogos que integran los equipos buscaron compensar las deficiencias del Estado con mucha voluntad y terminaron quemados, colapsaron. El Estado tampoco cuidó a los que cuidan. Aquí hay otra tarea pendiente. Como bien ha señalado Elena de la Aldea, la subjetividad heroica tiene límites concretos y tarde o temprano se cobra la salud de sus trabajadores.

De modo que se llega otra vez a esta discusión porque el Estado fracasó, no se dio cuenta en estos veinte años de que se necesitaba un dispositivo social también específico. No basta con evitar que los jóvenes adolescentes ingresen al sistema penal si entre éste y el sistema de promoción y protección –que está preparado para otra cosa– existe un vacío, esto es, no hay un dispositivo específico que aborde los delitos y las violencias de los más jóvenes con toda su complejidad.

No parece que el debate sea la mera expresión de la demagogia punitiva. Detrás de este debate hay un reclamo legítimo de los ciudadanos, especialmente de los vecinos de los barrios plebeyos, que son los territorios donde se da la mayoría de los delitos callejeros y las violencias que tanto preocupan, que se sienten cada vez más solos, que ven cómo los adolescentes entran por una puerta y salen por la otra. Porque la “puerta giratoria” no existe para los adultos, pero sí para los adolescentes. Durante todos estos años, los vecinos que viven en barrios plebeyos se la pasaron viendo cómo la policía detenía a adolescentes que acababan de robar y los devolvía a las horas a la familia, que tampoco sabía qué hacer, y al otro día tenía a estos pibes otra vez bardeando, ventajeando en el barrio y, en algunos casos, ostentando armas. Entonces, el enojo de los vecinos forma parte del problema, no es una mera ficción, una indignación exagerada. No debe subestimarse porque la indignación está escalando hacia los extremos, y está visto que algunos grupos de vecinos están cada vez más dispuestos a tomar las cosas con sus propias manos.

Como decía Durkheim, no hay sociedad sin castigo o, mejor dicho, no hay solidaridad sin reproche social. Es necesario pensar entre todos y todas formas alternativas para reprochar determinadas conductas a estos jóvenes, porque gran parte de los vecinos sienten que les toman el pelo, ven que los conflictos van escalando, que la bola de nieve es cada vez más grande. Tal vez el castigo penal quede demasiado grande cuando se trata de los más jóvenes, pero eso no significa que debamos disculparlos. El reproche hay que pensarlo, como sostiene Germán Martín en su libro Ni menores, ni jóvenes, ni conflictivos, ni locos, al lado de la corresponsabilidad del Estado, no sólo para relativizar la responsabilidad individual del derecho penal de adultos y poner un límite a la intervención penal del Estado, sino para que el Estado asuma la cuota de responsabilidad que le cabe en el cuidado de los más jóvenes. Eso sí, como también señala Martín, hay que invertir tiempo en contarle al resto de la sociedad que existen formas alternativas y enfoques restaurativos para encarar los conflictos y tramitar el reproche social más allá de la pena privativa de libertad.

Déficit de historicidad

Un adolescente que sale a robar con un revolver en la mano es un problema. Mucho más si lastima a alguien. Pero es un problema que debe explorarse al lado de otros problemas. Sea la pobreza crónica, la desigualdad social, la fragmentación y desorganización social, la impotencia instituyente, la estigmatización en la comunidad, la presión que ejerce el mercado y la cultura de masas para que esos jóvenes asocien sus estilos a determinadas pautas de consumo, al lado del hostigamiento policial y el encarcelamiento expansivo, la compartimentación territorial, etc. Todos problemas que los jóvenes van a experimentar de distinta manera. Tan importante como las condiciones objetivas son las condiciones subjetivas, esto es, cómo viven las circunstancias con las que se miden cotidianamente.

Pero cuidado, nadie está señalando que haya que disculpar a estos jóvenes, que no haya que pensar alguna forma de reproche social. Pero ese reproche podría calibrarse mejor si se atendieran las circunstancias y no se eludiera la cuota de responsabilidad que le toca al Estado, sobre todo cuando se trata de jóvenes adolescentes. Y lo que resulta significante, podría llevarse a cabo procurando atender los factores que crean y reproducen las condiciones para que esas transgresiones tengan lugar y atendiendo las necesidades materiales de las familias.

Ahora bien, tan importante como reponer las circunstancias y la capacidad de agencia de los protagonistas de las transgresiones para evitar la demonización de los jóvenes, es eludir su romantización, que llega de la mano de consignas enojosas del estilo “no son peligrosos, están en peligro”. Esta manera de mirar las cosas –la perspectiva de derechos– no sólo nos está costando cada vez más caro, nos distancia del sentido común, sino que nos aleja de la realidad. Esta perspectiva dogmática se caracteriza por el déficit de historicidad, es un punto de vista abstracto de la realidad que pone las cosas en un lugar donde no se encuentran, confundiendo la ideología con la realidad objetiva. Quiero decir, la deshistorización no es patrimonio de las derechas punitivas, también el progresismo jurídico descontextualiza los hechos cuando propone leer los eventos con eufemismos y haciendo hincapié exclusivamente en el plexo normativo de rigor. Dicho de otra manera: un hecho desgajado de todo lo que le rodea, desnudo de todos sus apoyos, es un hecho incomprensible.

Como sugiere Roger Mathiews, no basta con reponer derechos si al mismo tiempo no se ofrece como mínimo la posibilidad de algún tipo de mejora material. Tan importante como atender y agendar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es atender y agendar las necesidades materiales concretas de sus familias y el barrio. Sin estas, las intervenciones del Estado se vuelven idealistas y convierten las disputas en meras batallas semánticas.

En torno a la perspectiva de derechos, progresista y bien pensante, hay una inflación retórica cada vez más inentendible. Una perspectiva que luego se aplica e interpreta a través de una institucionalidad que no sólo no comprenden los jóvenes y los padres, tampoco el resto de la sociedad. Incluso los mismos trabajadores de los dispositivos encargados de su aplicación tienen dificultades para su comprensión, más aún cuando los funcionarios cambian periódicamente su competencia, jurisdicción, tarea, criterios y alianzas institucionales. Una jerga que los mantiene separados del resto de la sociedad. Estos especialistas confunden la especificidad de la problemática con la especialidad que practican, transformando a los jóvenes adolescentes en su exclusiva propiedad, y cualquiera que se meta en ese campo será refutado con los principios que contienen los pactos internacionales.

Hacia un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil

Ahora bien, además de discutir la baja hay un montón de otras cosas que merecen ser debatidas. Por ejemplo, sigue siendo necesario pensar un régimen penal juvenil (o para adolescentes) específico (no uno especializado en menores), es decir un régimen con procedimientos e instituciones específicas que garanticen el trato diferencial y la protección espacial (sobreprotección) que merecen los adolescentes por el solo hecho de serlo.

Nos seguimos rigiendo por una ley de la última dictadura cívico-militar, un régimen que, cuando habilita la discrecionalidad judicial, permite que se siga castigando a los jóvenes (“por el riesgo que representan para la sociedad”, “su falta de colaboración”, “desinterés por las normas”, “ausencia de responsabilidad subjetiva”) y a la familia (“por su falta de compromiso”, “por las falencias del grupo familiar para proponer un proyecto vital acorde a la edad”). De hecho, cuando se leen algunos fundamentos que deciden la privación de su libertad, se encuentran clichés y respuestas estandarizadas que no solo son la expresión de la modorra teórica e intelectual de muchos jueces, sino de la reticencia para acercarse, entrevistar y oír a los jóvenes, y para escuchar atentamente los informes desarrollados por los equipos técnicos. El cinismo judicial puede resumirse de la siguiente manera: “te encierro para cuidarte”, esto es, suelen postular al encierro como una forma de restituir derechos. Y cuando no se los encierra y se le vuelve a pasar la pelota al sistema de promoción y protección para que los cuide, se le pide a éste cosas que no puede materializar, que no se adecuan al contexto ni a la trayectoria vital del joven y su familia, por lo menos en los tiempos con los que trabaja el Poder Judicial, una agencia, dicho sea de paso, que no suele pensarse como parte del Estado.

Por eso es necesario ir hacia un nuevo régimen no solamente federal sino en cada una de las provincias y que tenga las siguientes características: que no sea adulto-céntrico; que asuma la corresponsabilidad del Estado; inter-agencial (en diálogo permanente y real con otras agencias con vistas a implementar prácticas restaurativas); desjudicializado (sacar a la agencia judicial como protagonista exclusiva de la atención del delito de los adolescentes para abordarlas con la comunidad); de culpabilidad atenuada; donde se reconozcan todas las garantías de adultos más las específicas (derecho a ser oído, derecho a una defensa activa); con un sistema acusatorio (oral y contradictorio, no inquisitivo); donde se contemple pero también contenga a la víctima y sus demandas punitivas (con pedagogía de la especialización); sin prisión preventiva; con prácticas restaurativas y penas alternativas. En otras palabras, tiene que haber políticas de persecución penal específicas para estos jóvenes como ya sucede en las provincias de Neuquén, Entre Ríos, Chaco, Salta, Santa Cruz, La Pampa, y algunos juzgados de Córdoba. Es válido incorporar a estos adolescentes al proceso de responsabilidad penal (por la necesidad social que tiene el ritual judicial en los jóvenes y la sociedad, para acreditar los hechos y comprobar la participación), pero sin punibilidad penal, es decir, dejando la edad de punibilidad penal en los 18 años como en la actualidad.

En definitiva, es necesario salir de la cultura de la excusa. El campo de las niñeces suele estar tomado por las excusas, por transformar las causas en ex causas, en miradas que expulsan las causas, que arrojan mantos de piedad o culpabilidad sobre los más jóvenes. En algunos casos hay mucho correccionismo y retórica ideológica en este campo, en otros, mucha soberbia y abroquelamiento. Hay que pensar otras formas de reproche social y salir a militarlas y contarlas de manera sencilla, sin eufemismos, sin excusas, atendiendo también el reclamo de gran parte de la sociedad que se siente intranquila frente a los delitos callejeros protagonizados por los jóvenes en los barrios donde viven.

* El autor es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de sociología del delito en la Especialización y Maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Temor y control; La máquina de la inseguridad; Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil, Prudencialismo: el gobierno de la prevención; La vejez oculta y Desarmar al pibe chorro.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí