HACETE DE ABAJO, KAFKA

El documental El Juicio es una película extraordinaria y un espejo donde asomarse al presente

Esta semana vi la película argentina que más me impresionó en el año, y que dudo que alguna otra desbanque durante lo que resta del 2023. Formalmente es un documental, pero aquí no se utilizará ese detalle en su contra: en términos narrativos, tiene un manejo del drama más eficaz que el 99% de los films de ficción. Se llama El juicio, la dirigió Ulises de la Orden y es, inevitablemente, una píldora difícil de tragar.

En primer lugar, por su tema. El juicio versa obviamente sobre EL juicio, aquel que tuvo lugar contra las tres juntas militares que rigieron los destinos de la Argentina durante la última dictadura. No es, por ende, un material que invite al despreocupado consumo de pochoclo. De la Orden comenzó a pensar en el proyecto en 2013 y a buscar las grabaciones originales en los albores del macrismo. Recibió negativas en el canal público, en el Archivo General de la Nación. La historia de sus dificultades para hacerse con esos videos es elocuente, respecto de la relación de nuestro país con un tramo del pasado tan —este es el adjetivo que repitieron los funcionarios, al rechazarlo— "delicado".

En segundo lugar, es un film bravo porque su unidad dramática supone un desafío: todo el material que usa de la Orden es la grabación de aquellas 90 jornadas en el tribunal —530 horas de video—, tal como fue registrado por las cámaras de lo que todavía llamábamos ATC, la TV Pública de entonces. A excepción del Prólogo y del Epílogo que proporcionan data dura en un scroll a lo Star Wars —de perseverar en ese tono, la película tendría que llamarse Argentinian Genocide antes que Argentinian Wars—, no se ve otra cosa que lo que ocurrió en esa sala. No hay entrevistas a protagonistas ni expertos, ni contextualización histórica, ni análisis paralelo alguno. Entrás al tribunal y, un poco a la manera de lo que debe haber sido la experiencia psicológica de quienes participaron de la ordalía, no salís hasta que llegan las condenas. Lo cual supone un trance claustrofóbico, del modo más deliberado. (Desde que los militares definieron su usurpación como El proceso, la asociación de aquel tiempo histórico con Kafka viene facilitada de fábrica.)

El tercer elemento a considerar es la duración: casi tres horas, escandidas por una prudente división en dos partes que puede funcionar como un intervalo, a la manera de aquellos peliculones de cuando yo era chico, de Ben-Hur a Lawrence de Arabia. (Yo vi la película en casa, pero agradecí que de la Orden anunciase el fin de la primera parte y permitiese parar a tomar un respiro. Lo necesitaba, física y mentalmente. Gracias a Dios que tenía a mano el capítulo final de Ted Lasso, una serie que está en las antípodas de El juicio y que por eso mismo me permitió recuperar la fe en la especie.)

Esos son los escollos que un espectador debe sortear para entregarse a El juicio. Ahora déjenme decirles por qué valdría la pena hacerlo, tomarse ese trabajo, animarse. Creo sinceramente que todos y cada uno de los argentinos deberían ver El juicio como parte de la tramitación de su ciudadanía. (Tenés DNI, te sabés el Himno, honrás a la celeste y blanca, viste El juicio: elementos del combo inexorable de lo que te identifica como argento.) Empezando, claro, por los adultos que vivimos aquella época o al menos sabemos qué ocurrió. Pero incluyendo también a las nuevas generaciones, aquellas que ignoran cómo se vive cuando no hay democracia. Así como en otro tiempo íbamos al cine en horario escolar, para ver films de temática histórica como El santo de la espada o Bajo el signo de la patria, todo alumno y alumna debería ver El juicio como parte de su formación. Dudo que exista un film que cuente mejor no sólo un período histórico, sino quiénes somos y por qué estamos como estamos.

Si lo sabe, cante

Así como dije que sus características formales suponen un desafío, necesito decir también que El juicio es una narración de la puta madre. Aun cuando carece de los elementos más agradecidos del cine popular —variados escenarios, edición frenética, efectos especiales, planos con drones, héroes claros y definidos (de hecho no se ven ni las caras de la mayoría de los declarantes, casi todos están grabados desde atrás — un desfile de nucas)—, el relato va espesando el drama hasta que la tensión se torna intolerable.

Ulises de la Orden usa el material documental como si estuviese construyendo una narración ficcional de primer orden. Cuenta como si nos estuviese refiriendo un cuento, en el más literal de los sentidos. De hecho, le saca jugo a la naturaleza teatral del procedimiento —un tribunal es, en esencia, una sala de teatro— y presenta a los personajes sucesivamente, como cualquier ficción. Los villanos sometidos a juicio, que hacen su ingreso y ocupan sus lugares para ser nombrados. Los jueces en el proscenio, acodados en sillones mayestáticos, sobre una tarima que los eleva por encima del resto: son los únicos a quienes veremos de frente. La fiscalía (Strassera y Moreno Ocampo) ubicada a un costado, a la derecha de los jueces. Los abogados defensores, un ejército de leguleyos que se apiña detrás de los acusados y desfila por el estrado a la izquierda de los jueces.

Hay un paso de comedia al comienzo, protagonizado por el defensor del general Viola, José María Orgeira, que en representación de sus colegas se queja del espacio que les tocó en la sala. Orgeira —uno de los personajes más redondos del cine argentino contemporáneo, que le hubiese quedado pintado a Ulises Dumont— patalea porque Strassera y Moreno Ocampo están cómodos en su box contiguo a los jueces, mientras que los defensores se apiñan en un corralito más grande pero aún así insuficiente para tanta gente, a espaldas de los acusados. La sonrisa que ilumina la cara de Moreno Ocampo cuando comprende la pretensión de Orgeira & Co. es impagable. Porque el abogado de Viola tiene claro que la disposición física del tribunal torna imposible que los defensores ocupen un sitial simétrico al de la fiscalía, como el juez Arslanián le explica con paciencia que se irá agostando con el correr de las jornadas. ("Ellos son dos y ustedes son veintidós", le dice.)

Pero lo que Orgeira quiere, desde una valoración de los elementos dramáticos, es que los jueces manden a la fiscalía lejos de las cámaras, que durante todo el juicio tratarán a Strassera y Moreno Ocampo con cariño. (Los modelos reales son más atractivos que sus contrapartes ficcionales de Argentina 1985, la película de Santiago Mitre.) Por el contrario, las cámaras serán implacables con esos abogados de trajes caros, engominados, enfáticos y desagradables que tan bien representan a los acusados en el más involuntario de los sentidos.

En pocos minutos quedan presentados todos los personajes: incluyendo a Massera, que con característica arrogancia habla de pie, en su propia defensa, pretendiendo que la Historia lo reivindicará; a Videla, que no pronunciará palabra durante todo el juicio (un plano detalle lo revela leyendo, o fingiendo leer, un libro llamado Las siete palabras de Cristo); al brigadier Lami Dozo, que dice que quien debería ser juzgado no son ellos sino "el veleidoso pueblo argentino" que les retiró su apoyo; al pueblo mismo, representado por público, invitados y periodistas repartidos entre los bancos y las gradas altas. (Disfruté de un plano que me reencontró con el Horacio Verbitsky a quien, por entonces, acababa yo de conocer.)

De la Orden no tarda más de 10 minutos en presentar a los personajes centrales del drama, de modo que hasta el espectador más desinformado pueda entender quién es quién y qué es lo que está en juego. Y recién entonces presenta a los verdaderos protagonistas del drama: los testigos del juicio, que en su mayoría han sido víctimas directas o son parientes de los desaparecidos. Subrayo el detalle de que el director decidió evitar los carteles de identificación de cada testigo. A simple vista parece un riesgo —uno que fue coetáneo de los hechos reconoce a muchos aún de espaldas: Alfredo Bravo, Miriam Lewin, Estela de Carlotto, Robert Cox, Jacobo Timerman, Adriana Calvo de Laborde—, pero dramáticamente es un acierto, porque no importan los nombres sino lo que cuentan. En términos cinematográficos se trata de una decisión arriesgada: ¿tus protagonistas, que ya de arranque no tienen cara porque los grabaron desde atrás, tampoco tienen nombre? Pero lo que cuentan es tan tremendo, tan heavy, que el relato funciona de todos modos. De momento no importa quiénes son (al final se los nombra en orden de aparición, para quien necesite asegurarse), sino la historia que sus voces sostienen en el corazón del tribunal-escenario. Son personajes de tragedia griega, que irrumpen en el ágora para clamar por justicia.

Con el elenco ya a la vista, El juicio despliega el drama con dominio ejemplar de los tiempos narrativos. Después de esa introducción hay un cuarto intermedio real pero también dramático, que muestra la entrada al tribunal del Almirante Rojas —uno de los responsables de la Revolución Fusiladora, símbolo de la impunidad del poder militar—, portando una sonrisa. En simultáneo los acusados hacen gala del mismo talante, cuchicheando con sus abogados y exhibiendo sonrisas que comunican hasta qué punto se sienten invulnerables, aun cuando están siendo juzgados. Hasta entonces el espectáculo ha sido masculino de modo excluyente: los jueces, los acusados, los abogados, los fiscales, el secretario — todos tipos. Una postal de la hombría que no nos deja bien parados, porque es pura sobreactuación de una dignidad que siempre está fuera de cuadro: la que la ley confiere a las autoridades judiciales, la divina que los milicos reivindican como propia, la que el privilegio material confiere a los defensores.

Pero entonces empiezan a desfilar los testigos. Y una vez sorteada una discusión bizantina, mediante la cual los milicos pretendieron endilgarle la responsabilidad de la represión a una autoridad democrática —Ítalo Luder, en ejercicio de la presidencia cuando Isabelita estaba de licencia y firmante de un decreto que habilitó la lucha contra el terrorismo de izquierda en el '75—, empiezan a resonar también las voces femeninas y las historias que acarrean, del modo más doloroso.

El relato está organizado en 18 capítulos y, como ya dije, dividido en dos partes. Y contra la naturaleza misma del procedimiento judicial, que no puede ser más burocrática y monocorde —sucesión de testimonios, alegatos, condena—, el director consigue no sólo ir espesando el guiso a cada paso, sino además valorar los pequeños picos dramáticos que fueron jalonando el juicio.

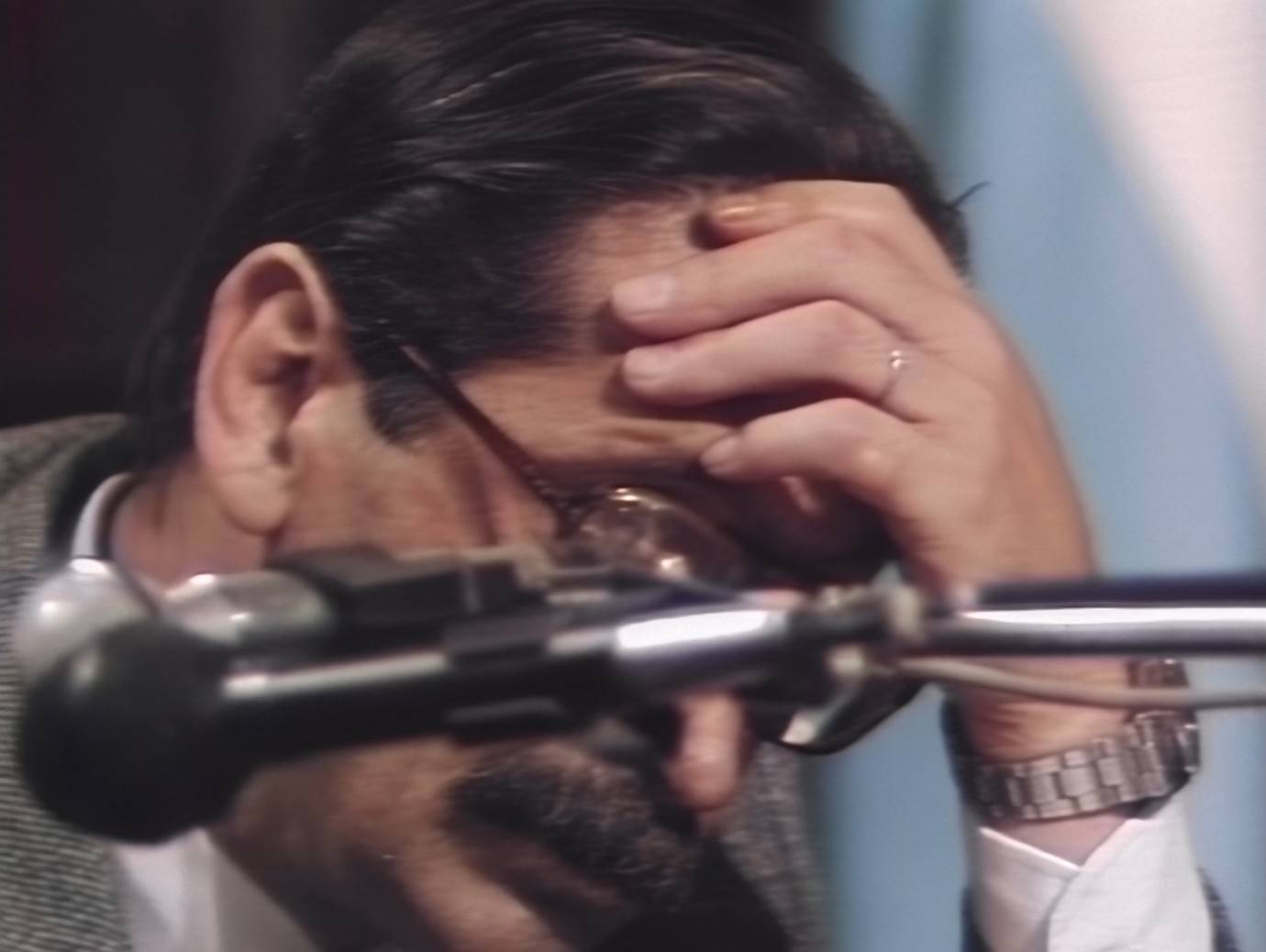

El testigo Roberto Morcillo interrumpe su testimonio para jadear en busca de aire. El ex dictador Lanusse se indigna, porque desea limpiarse de las mugres en que sus sucesores incurrieron, y de paso derrumba la presunción de Videla & Co. de no estar al tanto de los horrores que se perpetraban. Pablo Díaz refiere la suerte de los adolescentes secuestrados durante la Noche de los Lápices, por haberse atrevido a reclamar un boleto escolar. (Según Pablo, Claudia Falcone, de 16 años, le dijo en el campo de concentración: "No me toques, porque fui violada", como si no quisiese contagiar a su compañero la indignidad a que había sido sometida. Entonces el film hace una pausa para mostrar los rostros demudados de los que escuchan y para que nosotros, los espectadores, volvamos a respirar.) Alguien recuerda la inscripción que unos represores tenían pegada en la pared de su sala de tortura: Si lo sabe cante —obvia referencia al popular concurso televisivo, conducido por Roberto Galán—, si no, aguante.

El cura Orlando Yorio confirma que sus secuestradores le dijeron que "unir a los pobres era subversión". El capellán von Wernich, hoy condenado por sus propios crímenes, hace gala de un cinismo que espanta a la periodista Mona Moncalvillo, hermana de un desaparecido. Una testigo recuerda que la patota uniformada le afanó hasta el libro de cocina de Doña Petrona. Un abogado dice que le cayó la policía y, al ver que le robaban todo, supuso "que eran ladrones", lo cual detona risas nerviosas en toda la sala. (Otro testigo agrega: "Me faltó desde el calzón de mi señora hasta el Magiclick de la cocina".)

Strassera informa sobre las amenazas recibidas en la fiscalía. Orgeira pretende que existía gente "bien y mal secuestrada" y trata de embarrar a las víctimas por su militancia política, para que Arslanián diga que su pretensión es "improcedente" —y Orgeira también, claro. Algunos testigos incurren en silencios —por ejemplo, Graciela Fernández Meijide— porque necesitan recomponerse para seguir hablando. (El juicio incluye algunos de los silencios más estremecedores del cine contemporáneo, como aquel que crea el papá de Dagmar Hagelin en la segunda parte.) Varias voces detallan la crueldad con que se trataba a los que buscaban a sus hijos, sintetizada en la invectiva del padre de una víctima: "Malvados... ¡Canallas! ¡Asesinos!" Las Madres descubren durante la guerra de Malvinas, al verlo en la TV, que aquel a quien conocían como Gustavo Niño era en realidad Alfredo Astiz. Se describen las condiciones inhumanas —gangrenas, convivencia con los propios excrementos— a que sometían a los prisioneros. También la creativa crueldad de las torturas, de la que no se salvaron ni las embarazadas. (Hablo de ratas. De sopletes.) Una ex prisionera cuenta que se negó a ser liberada para seguir conteniendo a los críos de una desaparecida, presos en el mismo campo de concentración. Se ve el incidente entre Augusto Conte —padre de un desaparecido, abogado y militante de los derechos humanos— y Orgeira, que concluye con la exclusión del primero del resto del juicio y con el arresto del segundo, después de quejarse de que en ese tribunal "no hay garantías" — un descaro digno del Libro Guinness de los Récords.

Y esto es tan sólo la primera parte. La inmensa mayoría de los éxitos comerciales del cine de hoy no incluyen ni la mitad de emociones y sobresaltos en todo su metraje.

"Qué vergüenza"

En términos generales evité y seguiré evitando la comparación con Argentina 1985, el film de ficción que versa sobre el mismo juicio y tanto éxito tuvo, porque sería un ejercicio injusto. Existe solo una película que brilla en términos narrativos y está a la altura de los hechos históricos, y esa es la excepcional El juicio. Por supuesto que es demandante para cualquier espectador, pero no más demandante de lo que ya es la existencia en este país, tanto entonces como ahora, si es que uno pretende vivir antes que sobrevivir y hacerlo con dignidad y en estado de lucidez.

Además de fluir como la mejor de las películas de ficción —insisto, El juicio es una proeza narrativa, algo que está al filo de la hazaña—, el film procede con el rigor argumentativo de un teorema o un paper científico. Uno tras otro desfilan los grandes temas y la evidencia que demuele sistemáticamente las excusas de las defensas. El rol cómplice de la primera línea del poder eclesial. La organización empresarial del saqueo organizado, para quedarse con los bienes de los secuestrados y muertos. La complicidad del gran empresariado con el régimen. El antisemitismo que cundía entre los represores. El feroz mecanismo de censura de prensa. El eficiente funcionamiento de los campos de concentración. El uso de prisioneros como esclavos, al servicio del proyecto político de Massera. El pacto de sangre que determinó —y sigue determinando, porque muchos crímenes están abiertos aún, como el paradero de tantos cuerpos y criaturas secuestradas que hoy son gente que ignora que su vida es una mentira—, pacto que determinó, retomo, el silencio de la casta militar y su negativa a asumir error alguno.

La elección de la clase trabajadora como blanco predilecto, incluyendo tanto a obreros y delegados como a abogados laboralistas. La complicidad de la inmensa mayoría del Poder Judicial. ("Vos sabés cómo es esto", le dijo un juez a una prisionera. "Nosotros trabajamos prácticamente en equipo".) La coordinación de nuestros genocidas con los represores militares de otros países latinoamericanos. El operativo de desinformación y negativa total con que el régimen enfrentó los reclamos internacionales por las víctimas. El testimonio del antropólogo forense Clyde Snow, que probó la violencia a partir de las marcas que tenían los huesos rescatados de tumbas anónimas e identificó a algunas de ellas. ("Este esqueleto que examinamos —dice Snow refiriéndose a los restos de Liliana Pereyra— es el mejor testigo judicial de su propio asesinato".)

La saña particular que los represores dedicaron a las mujeres prisioneras, sometiéndolas a sus perversiones sexuales aun cuando estuviesen notoriamente embarazadas. (Es conmovedor lo que una de ellas murmura lejos del micrófono, para sí misma: "Qué vergüenza". En un eco involuntario de Claudia Falcone, busca sobreponerse para contar lo que le hicieron y, como suele pasar con las víctimas de este tipo de abusos, experimenta ella la indignidad que correspondía a los violadores. Gente que, hasta donde sabemos, nunca expresó arrepentimiento.)

También se prueba el sistema de secuestro y reubicación de niños ajenos. ("¿Ellos también eran terroristas?", se pregunta Robert Cox, el ex director del Buenos Aires Herald.) Se exhibe la impiedad que demostraron hasta con los recién nacidos, como lo expresa el relato de Adriana Calvo que constituye el climax del film. Y se detallan los mecanismos empleados para eliminar todo rastro de los cadáveres y, así, borrar las pruebas del crimen. (Cuando Miriam Lewin menciona el "Pentonaval" —nombre risueño que le daban a los tranquilizantes con los que dormían a los que serían arrojados al río—, el almirante Rojas ya no sonríe.)

Brigada Toga

El juicio es excepcional como relato cinematográfico y como documento. Pero además es un espejo donde contemplarnos hoy, a 40 años del retorno de la democracia, que sería de insensatos despreciar.

¿Qué fue lo que ocurrió entonces y por qué? En algún sentido, el golpe del '76 no sorprendió a nadie. Veníamos de décadas de conflictos entre los gobiernos populares —esos a los que hoy se les dice populistas, despectivamente— y la oligarquía del país, que siempre había sido funcional a los designios de las grandes potencias extranjeras sobre nuestro país. El radicalismo en el '30 y el peronismo en el '55 fueron depuestos por insurrecciones militares, con el beneplácito de ciertas embajadas y el apoyo interno de sectores conservadores. (Verbitsky opina, por ejemplo, que el del '55 fue ante todo un golpe inspirado por la Iglesia, con apoyo militar.) A partir de la Revolución Fusiladora de Rojas y Aramburu el peronismo fue proscripto durante casi dos décadas, hasta que no se lo pudo contener más y regresó al poder y, con él, una voluntad de cambios revolucionarios que estaban en sincro con el espíritu de la época.

La tolerancia de la oligarquía local y de la Embajada de los Estados Unidos para con la marea peronista y los cuestionamientos que traía aparejados —muchos de ellos internos, por cierto— no duró ni tres años. Y por eso decidieron apelar nuevamente a la rendidora receta militar, pero esta vez con ímpetus de solución final. Veintiún años del irritativo peronista les parecieron más que suficientes y esta vez decidieron dejar de proscribir y censurar. Se cansaron de la medicina tradicional y optaron por la cirugía mayor, creyendo que podrían extirpar al tumor para siempre y retomar lo que ellos y sólo ellos consideraban una vida normal.

Por eso, cuando empezó a sonar la vieja música golpista nadie se sorprendió, e incluso muchos ciudadanos sintieron alivio. Lo que pocos estaban en condiciones de entender era que ese golpe no era uno más, sino uno concebido para que no fuese necesario que hubiese más golpes en el futuro. Y esa diferencia que al principio fue imperceptible, entre otros motivos porque el régimen hizo lo imposible para disimularla, fue lo que abrió las puertas del infierno. Porque la vida es un fenómeno complejo y no consiente las soluciones simplificadoras que propone la violencia. Y porque una vez que el poder real, representado entonces por las instituciones que usurpaban el gobierno, da luz verde para ensañarse con la ciudadanía, no hay forma de contener el envilecimiento progresivo de las herramientas humanas que siembran el terror.

Lo que ocurrió a partir del '76 es de una gravedad que todavía hoy, a 47 años, no estamos en condiciones de evaluar, porque aún no ha dejado de producir efectos sobre la vida cotidiana de los argentinos. (Entre los que incluyo, por supuesto, a los que no habían nacido por entonces.) Fue algo de un nivel de abyección tan insondable, que sigue contaminándonos. Y no me refiero sólo a los crímenes de lesa humanidad que siguen consumándose, en la medida en que la Justicia no consiguió cerrarlos. (Por ejemplo las criaturas robadas y no recuperadas, como ya mencioné, y el silencio de quienes atesoran información que aliviaría a las familias de tantas víctimas.) Me refiero ante todo a la clase de violación de la condición humana que establece, marcando una diferencia arrasadora entre la imagen que querríamos tener de nosotros mismos y la realidad de nuestra compulsión al salvajismo.

Por eso tendemos a asociar esa dictadura con lo demoníaco. Por eso necesitamos etiquetarla como algo al margen del fenómeno humano, y que en consecuencia carecería de conexión esencial con nosotros. Por eso necesitamos compararla con los momentos más degradados y degradantes de la historia mundial, como Hiroshima y Nagasaki —que se le parecen en tanto continúan haciendo daño después de la explosión, al convertir todo lo que siguió en pie en material radiactivo— y como el genocidio nazi. Pero créanme que, aún habiendo visto y leído miles de relatos sobre el Holocausto, tanto de ficción como documentales, la película El juicio cuenta cosas que superan la peor de las inmundicias que perpetraron los nazis. Ese es un Mundial que, lamentablemente, ganamos también.

Por eso la alusión más frecuente a que echan mano los testigos no es la Alemania de Hitler, sino el Inferno dantesco: porque lo que hizo esta gente acá va más allá de todos los parámetros históricos y sólo puede contextualizarse en el marco de la imaginación humana, tan inagotable como nuestra capacidad de infligir dolor. "Una cosa terrorífica, de locos", dice una madre al recordar su marcha por un terreno sembrado por fémures y calaveras. Por eso mismo Strassera choca contra los límites del lenguaje, que hay cosas que no puede o no quiere describir, y se resigna a insinuar la existencia de "zonas tenebrosas del alma humana".

Pero, si todo esto pasó hace tanto y finalmente fue investigado y juzgado, ¿qué tendría que ver con las vidas de aquellos que no fuimos afectados directamente, que no perdimos a nadie concreto durante el aquelarre? Lo que pasa es que la desmesura que se alentó entonces no está a años luz de nuestro presente. Los designios geopolíticos de las potencias sobre nuestro país no han variado en su esencia. Nuestra oligarquía sigue odiando al peronismo, y por extensión al pueblo argentino, de la misma manera que lo hizo durante el siglo pasado, y reclamando manos libres para esquilmarla sin interferencias legales ni estatales. (En todo caso, los oligarcas de hoy son todavía más brutos e inmisericordes que sus antecesores.) La única diferencia entre los golpes del '30 y del '55 con el del '76 fue de gradación, nomás. En el '30 y en el '55 se respetaron ciertos límites. En el '76 se dio vía libre para ir a fondo, porque lo que se buscaba era extirpar al peronismo —o sea, a los peronistas— de raíz. Un discurso que no puede sonarnos ajeno, porque constituye el leit-motiv de la cantinela opositora que difunden los medios grandes desde hace años. De eso hablan hoy sus referentes políticos: de quemar, de entrar con metra, de —¡otra vez!— aniquilar. Acabar con nosostros es lo más parecido que tienen a un sueño húmedo.

De momento son palabras, apenas. Pero aquello que se nombra, que se formula y define, ha dado ya la mitad del paso que lo separa de la existencia real. Justo esta semana se difundieron detalles tremebundos sobre el destino de la madre de Wado de Pedro, que quizás se convierta en el primer miembro de la generación de hijos de desaparecidos en aspirar a la presidencia. Les ahorro los detalles aquí, diciendo simplemente que lo que le hicieron hace juego con las cosas más siniestras que se oyen durante El juicio. Esa mañana le di RT al artículo de Ailín Bullentini que informaba sobre el tema. Una de las respuestas que recibí fue la imagen de alguien sentado ante una pantalla de cine, comiendo pochoclo a destajo, con la leyenda: "¿Hay video?" Que alguien haga chistes a partir de la infausta suerte de una mujer asesinada cuando estaba a semanas de parir no es simplemente cosa de mal gusto. Que alguien se permita expresar públicamente un sentimiento repelente no es sólo cuestión de un loquito suelto. Es un signo de la nueva tolerancia social que existe ante la idea de solucionar diferencias mediante una violencia que creíamos desterrada para siempre — la fuerza bruta criminal a la que durante cuatro décadas le dijimos nunca más, como quien dice vade retro.

Algunas cosas cambiaron, pero más de forma que de fondo. Hoy no pende sobre nuestra cabeza la amenaza militar, pero nuestra vida ciudadana está condicionada por un Poder Judicial cuya cabeza actúa no como Corte sino como cohorte, una unidad militar táctica. Rosatti & Co. se mueven como esas bandas sofisticadas que en las películas dejan sin luz a una ciudad entera, para mostrar lo que son capaces de hacer... ¡y después piden rescate millonario para no hacerlo! En la práctica, interfieren con el ejercicio electoral de este año del mismo modo en que los milicos de antaño prohibían a los peronistas presentarse y ser votados. Paradoja en común: los que ayer y hoy limitaban la libertad de votar eran —son— dos instituciones ajenas a la voluntad popular, que se manejan por reglas que no son las que organizan al resto de los argentinos.

En este contexto, la película El juicio importa no sólo como documento de otro tiempo, sino como retrato de las tensiones políticas que juegan el partido de nuestro presente, por el campeonato de nuestra felicidad.

Después de que Strassera cierra su alegato diciendo nunca más, el público, que atestaba la sala, estalla en una ovación. Videla se lleva un dedo al oído izquierdo, bloqueando el sonido atronador. Poco después lo vemos retirarse mientras mira hacia arriba, contemplando al pueblo que sigue celebrando ese oscuro día de justicia. No ha dicho palabra en todo el juicio pero esa mirada lo dice todo. Algunos testigos siguen interpretando su actitud de entonces como una provocación. No es eso lo que yo veo en El juicio. Lo que me comunica la mirada de Videla es el azoramiento de quien descubre algo con lo que no contaba: la existencia de un pueblo que renunció a ser sumiso, que reclama la gloria que nunca debió resignar, que —finalmente, después de tanto tiempo— hizo lo que hacen los pueblos en su hora mejor y conminó a la política, y a la Justicia, a cumplir con su deber.

Edmund Burke decía que el mal triunfa cuando la buena gente no hace nada. En 1985 la buena gente hizo lo que debía hacer. ¿Por qué no pensar que puede volver a levantarse y a hacer que la tierra tiemble?

El juicio se está exhibiendo todos los viernes a las 20 en el Malba, Figueroa Alcorta 3415.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí