¿Por qué es el género fantástico, y no el realismo, aquel que mejor nos cuenta?

Hace algún tiempo una amiga me contó lo siguiente. Ocurrió el día que fue a colaborar con una actividad en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde antes funcionaba la ESMA. Al caer la noche, los empleados del lugar empezaron a guardar sus cosas y comentaron que convenía estar afuera antes de las nueve, porque a esa hora "salían todos". Nadie dio explicaciones, pero a mi amiga le quedó claro que, cuando decían "todos", no se referían al resto de los empleados. Más bien hablaban, con naturalidad, de los espectros del lugar.

Mi amiga es escritora y me contó esto porque piensa utilizarlo en su próxima novela, que será —me lo confesó— "una de terror". Y yo se los cuento a ustedes porque creo que ese futuro libro, como otros que han florecido en este último tiempo, representa un signo de salud.

Desde que cayó la dictadura hasta que terminó el siglo XX, la mayoría de los escritores argentinos hizo lo mismo que los empleados del Espacio Memoria y salió de la literatura antes de que diesen las nueve. El imperativo era rajar antes de aproximarse a los espectros y verse compelidos a enfrentarlos. Buena parte de la crítica aplaudió esta huida, acuñando un dictum: si el relato no trasciende la burbuja del yo del escritor y se la hace difícil a los lectores, es bueno. Y las grandes editoriales optaron por el laissez faire, porque vender autores argentinos no constituía una prioridad. ¿Para qué preocuparse en descubrirlos, acompañar su crecimiento e imponerlos, cuando sus ganancias estaban aseguradas por los próximos Follett, Coelho y compañía?

La única comunidad de escritores que, ¿por comunión telepática?, coincidió en la voluntad de frecuentar a los espectros, fue aquella que parecía la peor equipada para la tarea: hablo de los narradores que amamos los géneros y, en particular, disfrutamos del ejercicio libre pero disciplinado de la imaginación que propone lo fantástico.

Cualquiera que, en el futuro, se pregunte qué clase de lugar fue Argentina, qué ocurrió en nuestro tiempo y qué nos obsesionaba, lo entenderá mejor si lee a —por ejemplo— Liliana Bodoc, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin, que si opta por la mayoría de los nombres que circulan por aulas y suplementos.

Cuatro hipótesis para especular sobre la especulación

Con esto propongo una primera hipótesis para tirar del hilo de la madeja de nuestra narrativa actual: no existe literatura que le tema menos a la realidad que la fantástica. Los escritores que trabajamos lo fantástico sabemos que, si no existe en nuestros relatos una línea directa con las ansiedades y temores del presente, el relato no resonará más allá de los confines del libro. Lo que le confiere su poder a narraciones como Game of Thrones, Cementerio de animales y Watchmen (y menciono Watchmen porque, a pesar de ser formalmente un guionista, Alan Moore es uno de mis escritores favoritos, parte del Top Ten que incluye a Dickens y a Shakespeare) no son los dragones, ni la magia ni los superhéroes, sino la forma en que esos espejitos de colores nos ayudan a superar el miedo de contemplar el abismo. ¿Cómo entender el éxito de tanto nuevo relato distópico, sino desde la conciencia de que estamos todos —espectros incluidos— en peligro, por culpa de fuerzas políticas que explotan la ignorancia y el terror? (Y conste que no estoy hablando sólo de ISIS, sino ante todo de Trump, del Brasil de Temer y de la Alianza Cambiemos.)

Segunda hipótesis: la literatura fantástica no teme lidiar con los monstruos más tremendos, porque nunca olvida que la esencia del contrato tácito entre escritor y lector es el juego. Para decirlo de otro modo: aun cuando te enfrente a tu miedo más profundo, a la crueldad de este mundo o a la novedad de una civilización que se me ocurrió inventar, sé que ni por un momento tengo derecho a aburrir ni a colocarme por encima del lector. Como todo arte en su mejor expresión, la literatura fantástica emplea la simbología que tiene a mano —y, de ser posible, la reinventa—, para divertirte mientras te enfrenta a algunos de los dilemas de la condición humana. Y uso la palabra divertir con deliberación. Para mucha gente es un concepto liviano, casi indecente. Pero yo lo creo apropiado, porque implica llevarte al punto donde quiero llevarte pero por caminos alternativos. Para ponerlo en términos de uno de los mejores narradores fantásticos de la Argentina (que, como en el caso de Alan Moore, no es lo que suele entenderse por un escritor convencional): de todas las literaturas, la fantástica es la que más y mejor juega según lo que el Indio Solari llama el principio ordenador del placer.

Tercera hipótesis: a diferencia de otras literaturas, la fantástica busca producir otras experiencias además de la estética. Como propone siempre el horizonte novedoso de un mundo que no es exactamente este, no se limita a enunciarlo, a definirlo, sino que además sugiere al lector qué se siente al visitarlo. En consecuencia, estimula la gimnasia de ponerse otra piel, de abandonar la comodidad de casa, de aventurarse a conocer nuevas tierras, seres, pensamientos. En un mundo que torna cada vez más difícil tener experiencias reales (¿cuánto de lo que nos ocurre hoy es pura virtualidad?), esta literatura es de las pocas que alienta al lector a correr el riesgo de vivir de verdad.

Cuarta y, por el momento, última hipótesis: a la literatura fantástica de hoy (es decir, la post-borgeana) se la ningunea en la Argentina porque plantea la pregunta por el cambio, aun cuando ofrezca una respuesta negra o gris; cuando los poderes establecidos preferirían, más bien, que asumiésemos nuestra derrota y nos resignásemos a ya no preguntar más. Hagan la prueba. Escriban un libro realista y deprimente que sugiera que nada podemos hacer para cambiar la realidad (¡y ni siquiera para cambiarnos a nosotros mismos!) y serán llamados artistas. Escriban un libro de aventuras donde un protagonista cambia de piel y subvierte este mundo desde adentro y serán considerados meros entertainers, populistas o algo peor.

Vive la difference

Por supuesto, no somos los únicos latinoamericanos en incursionar en la fantasía como género. ¿A qué se llama todavía realismo mágico, sino al permiso que se arrogaron escritores del sur del continente para reinventar su circunstancia en un tono apropiado a nuestra desmesura?

Pero el fantástico que los narradores argentinos practicamos y hemos practicado no se pareció nunca al latinoamericano. Aquí hemos prolongado y profundizado una diferencia cultural con el resto del subcontinente que deriva (entre los narradores de Buenos Aires, especialmente) de la peculiaridad de nuestro escenario natural. Acá estamos lejos del trópico y de las alturas que apunan, más bien vivimos en lo que originalmente era —y por debajo del cemento sigue siendo— un marjal, un pantano infecto en el que nadie en su sano juicio querría vivir; una zona húmeda y deprimida que no puede sino oscurecer el ánimo de sus habitantes. No es casualidad que no haya salido de acá música rítmica alegre e infecciosa al estilo salsa sino —en conjunción con otros deprimidos, los kafkianos inmigrantes de la Europa Central— el tango que es tremendo en su melodrama y su bajón existencial.

Cuando optamos por el camino del fantástico no imaginamos seres beatíficos con alas ni dictadores empujados al delirio por la insolación y el ansia de poder. Nuestra experiencia vital es distinta y, en consecuencia, nuestra narrativa se diferencia también. Aquí no vivimos bajo el pulgar de autócratas que van enloqueciendo por culpa de la fiebre, las moscas y la pulsión sexual. Nuestros monstruos son distintos. Grises, antes que coloridos. Medidos, antes que desmesurados. Más bien emaciados, antes que panzones y beodos. No hay entre nosotros Coroneles a lo García Márquez ni villanos a la Escobar. Lo propio de nuestros monstruos no es el descontrol sino la obsesión: son como Ahab, sólo que no persiguen a una bestia mítica sino al vacío que se los devora por dentro. Muchos son ya ricos y poderosos —estamos en manos de herederos, sentados sobre fortunas que pioneros les legaron—, pero no hay dinero ni poder que les resulte suficiente. Hablo de gente que nació y creció en una circunstancia que no podría resultarnos más ajena y, en consecuencia, allí donde nosotros almacenamos los afectos y la vocación y el deseo de justicia y el placer de jugar y la pasión por disfrutar de la vida, ellos no tienen más que un ansia; un agujero negro que se consume todo lo combustible que le echan dentro.

La mayoría de nuestros relatos fantásticos más memorables —de Borges a Schweblin— podrían ser ubicados en un mismo tipo de universo, que hace ya siglos delinearon los gnósticos: un rincón del cosmos donde reina un Demiurgo que no es el dios verdadero pero pretende serlo, y que en su inseguridad nos somete a pruebas constantes para que le demostremos que seguimos siéndole devotos. Nuestros monstruos —los literarios, pero también los reales— están hechos a imagen y semejanza de esta criatura insaciable, capaz de incendiarlo todo antes de dar el brazo a torcer. En consecuencia, nuestra literatura fantástica suele ser más seca y metódica —más sajona y protestante, por así decir— que la producida en el resto de Latinoamérica. Aquella es una fantasía que se entrega a la vía de los excesos, a través de la locura; la nuestra, en cambio, procede a partir de la perversión de la razón.

Aquí en el sur del sur, más que de El señor presidente de Miguel Ángel Asturias somos parientes de Kurtz: de aquel de Conrad en El corazón de las tinieblas y de aquel de Coppola en Apocalypse Now.

A esta altura de nuestra historia, está claro que el realismo nunca podrá ser el género que nos cuente. Somos el país donde se secuestra al cadáver embalsamado de Eva, somos el país donde se cortan y arrebatan las manos del Líder muerto, somos el país que crea una versión superadora del genocidio y da razones que justificarían esa práctica industrial —si se desaparece a las víctimas, no habría crimen—, somos el país donde un Alí Babá de ojos claros habla de transparencia y honestidad y mucha gente le cree. ¿Cómo podría contenernos el realismo, cuando la realidad no es para nosotros más que una molestia a la que tratamos de matar mediante la indiferencia?

Aquí no podemos ser realistas en términos narrativos, porque la primera en cagarse en el realismo, la responsable de detonarlo desde adentro, es precisamente nuestra realidad.

Lo que aquí ponemos en ejercicio es más bien el realismo demencial: eso que se deprende de la entrelínea de las noticias, si es que uno no ha perdido del todo la cordura y aún no naturaliza en su alma los horrores que ocurren a diario.

La juventud de la épica y la épica de la juventud

De los subgéneros del fantástico, el único que escapa del universo demiúrgico que describían los gnósticos —el único que rechaza la idea de que todo lo que vivimos es ilusorio y, por ende, reivindica los goces de este mundo material— es el épico. Que, nada casualmente, es aquel que se plantea de manera abierta la cuestión del cambio. El esquema madre es inequívoco: hay alguien cuya identidad está en cuestión, hay un viaje —este puede ser mental, también— que encarna la búsqueda de la clarificación, y hay un transformación que deriva de la travesía y no necesariamente debe ser la que se deseaba al comienzo. Aun en los casos donde se pinta un mundo de extrema crueldad, la pregunta por el cambio posible vertebra el relato. Pensemos desde el ejemplo del Game of Thrones, que hoy es tan popular. Entre las preguntas que despliega, las primeras que me vienen a la cabeza son estas: ¿es posible ser un buen gobernante? ¿Es posible obtener justicia terrenal? ¿Entenderse con aquel que parece diferente? ¿Elevarse por encima de las limitaciones para alumbrar una versión mejor de nosotros mismos? Aunque el mundo entero esté en contra, el género épico encarna la porfía: todos dicen que no se puede, pero yo quiero probar suerte igual.

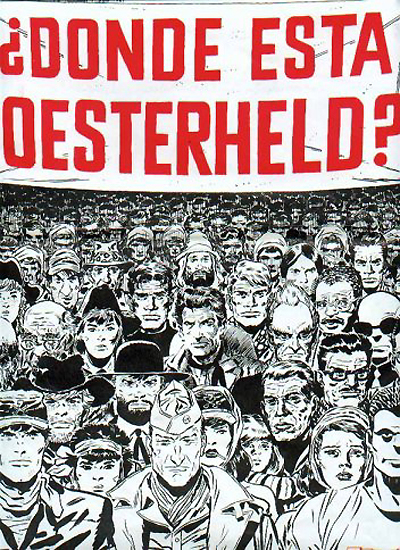

La épica fue desterrada de la Argentina por obra de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, mediante una maniobra de pinzas: eliminaron físicamente a buena parte de la generación de jóvenes que, por vía de la generosidad, trataban de desarrollar un comportamiento heroico; y, en simultáneo, eliminaron a sus narradores: los Urondo, los Walsh, los Oesterheld, aquellos que estaban en condiciones de escribir esa gesta potencial.

Un régimen sangriento que batalla contra un género literario. Parece otra historia fantástica, pero en el fondo se trata de algo casi sensato. (Al menos desde la perspectiva de la razón pervertida que ejercitan nuestros monstruos.) Si la épica fue desterrada de la narrativa reciente (con la mencionada excepción de Bodoc y su Saga de los Confines) se debe a que, después de la pregunta por el cambio posible, no queda más remedio que plantearse la cuestión del héroe. Y los poderes establecidos que entronizaron a los militares y alentaron la masacre querían, entre otras cosas, proscribir la perspectiva del heroísmo. ¿Héroes aquí, entre nosotros, en esta tierra que —nuevamente el Indio— "es una herida que se abre todos los días / A pura muerte, a todo gramo"? La represión fue bárbara para que no quedasen dudas. Y el destino de Urondo, Walsh y los Oesterheld debe ser leído en esa clave admonitoria. No sólo acabaron con aquellos que, aun cuando erraron en su concepción del poder y de la lucha que por él debía entablarse, se exponían y donaban su tiempo para construir un país mejor. También barrieron con los que se atrevían a imaginar un país mejor, un héroe popular o una comunidad generosa.

La parte más aposentada de nuestra sociedad es conservadora, de modo cerril. Y por eso libra batalla eterna contra los jóvenes, que son el estrato más permeable a la idea del cambio evolutivo. Nos tocó en desgracia una sociedad-Saturno, que para preservarse devora a sus propios hijos. Que en los '70 fueron quienes ya sabemos, y en los '90 fueron los pibes chorros, y ahora son los militantes a quienes se compara con la Hitler Jugend. ¿O acaso hay blancos más evidentes de la violencia, en estos días, que los hombres y las mujeres jóvenes? ¿Sorprende a alguien que los fans de la literatura fantástica sean, en su enorme mayoría, gente que tiene entre quince y cuarenta años?

La Murga de los Renegados

Por estas y otras razones se me ocurrió una novela que se llama El Rey de los Espinos (2014). La escribí entre los años 2010 y 2013 y, aunque está ambientada en la Argentina de un futuro muy próximo —la contratapa dice 2019, por amor a Blade Runner—, en su ficción gobierna el mismo señor que nos gobierna ahora. Es género épico hecho y derecho, escrito entonces hablando de la clase de héroes que, parafraseando a Cortázar, estoy necesitando mañana: como Game of Thrones pero argenta, contemporánea y —¿cómo negarlo?— peronista.

Mi intención era (además de la de pasarla bien, claro, y garantizarle al lector una experiencia placentera) levantar la bandera de la épica y repensar la cuestión del héroe desde la Argentina de hoy. Para eso imaginé el país como podría ser en el año 2019, en caso de que la derecha llegase al gobierno votada por la mayoría. El relato se abre —se divierte— visitando otros tiempos y lugares, como el Medioevo y la China de la Segunda Guerra del Opio, e incluso mete la nariz en otros universos. Pero arranca aquí: no en New York ni en Londres ni en París, sino aquí. Con el asesinato de un narrador a quien se reprime para que ya no insista en imaginar cambios posibles.

El relato emplea arquetipos de los clásicos de género: el caballero medieval, el pirata, el vampiro, el explorador del futuro. Pero los pone de cabeza, oponiéndolos a sus encarnaciones tradicionales. El caballero medieval no es rubio ni inglés sino árabe y le gustan los hombres. El pirata, de sangre vietnamita, es un adicto al opio. El vampiro no responde a los parámetros de la mitología europea sino a los de la maya, puesto que es guatemalteco. Y el explorador del futuro no se parece a Flash Gordon sino a Toro Sentado, porque desciende de los pueblos originarios de América del Norte.

La novela los arroja a nuestro mundo, donde se sienten peces fuera del agua. La pregunta que me formulé era esta: ¿qué haría un héroe clásico enfrentado a los villanos reales de hoy? Porque, mal que les pese a Marvel y DC, nosotros no enfrentamos a invasores extraterrestres, ni a coloridos malvados que pretenden sumir al mundo en el caos. Lo que amenaza nuestra vida es, más bien, un poder económico omnímodo, cuyos zares son invisibles —así como lo era el Moriarty que se oponía a Sherlock—, pero dictan la política del mundo y, de ser necesario, administran violencia. Un tipo de poder más sutil, pero a la vez más insidioso que el de los villanos clásicos. A fin de cuentas, alguien como Darth Vader da miedo pero no era más que el brazo armado del verdadero villano.

Si estos héroes no pueden defendernos, la tradicional pregunta del Chapulín cobra nueva urgencia: ¿quién, pues, podría? Allí es donde El Rey de los Espinos reivindica la línea épica que nos es propia. Nuestros héroes no pueden ser millonarios como Bruce Wayne o Tony Stark, porque aquí no sabemos de ningún ricachón con conciencia; ni elegidos de los dioses como Aquiles, porque Dios es argentino y por eso no trabaja; ni seres llegados de otros mundos, como Superman, porque nadie que domine una tecnología superior aterrizaría en Munro; ni tampoco el resultado de un experimento torcido, a lo Spiderman o Hulk, porque aquí la ciencia enloquecida sólo da a luz a gente como Ricardo Fort.

Nuestra épica es la de los héroes anónimos y renuentes, gente común que se ve empujada a ponerse a la altura de los hechos: lo que va de Fierro y Cruz al Juan Salvo de El eternauta. Nuestra épica no es individualista ni aristocratizante sino comunitaria, porque aprendimos por las malas que aquí nadie salva ni se salva solo. Por eso, a pesar de que está llena de personajes que son héroes de profesión, los héroes esenciales de El Rey de los Espinos vienen de los márgenes de la sociedad, flores que alguien echó a los containers de basura: Milo y sus amigos encuentran natural poner el pecho porque, siendo jóvenes y pobres en este país, están acostumbrados a arriesgar el cuero a diario.

Una de las escenas que más quiero de El Rey de los Espinos pone elementos originales de otras eras y lugares —cascos vikingos, sables, arpones balleneros— a disposición de la Murga de los Renegados que componen mis héroes. Hablo de villeros con espadas, de bolivianos con Winchesters, de paraguayos indocumentados con picas. Me gusta porque expresa algo esencial para mí como escritor y lector, pero también como latinoamericano. Es lícito tomar elementos de otros lados, en tanto nos sirvan, pero ojo: si no permanecemos en la ESMA después de las nueve estaremos fritos, porque nunca se gana la batalla que no se da.

- La ilustración principal es de Daniel Santoro

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí