Nuestro ciego mayor (léase: Georgie de Palermo) soñó la profecía de que “las letras de tango formarán, con el tiempo, un largo poema civil, o sugerirán a algún ambicioso la escritura de ese poema”. Hermoso, ¿no? Eso sí, la frase le quedó incompleta; Georgie debió decir que, de cumplirse la profecía, esta debería ser elegíaca. ¿No son multitud las letras que en su narrativa se deslizan bajo el tópico de la “pérdida”? En fin, digo entonces que las letras del tango-canción son en esencia composiciones líricas presentadas como cantos de lamento que dialogan con objetos, circunstancias o personas que el paso del tiempo —con sus matices— nos arrebata de las manos.

La elegía

Fue cultivada por Catulo, Horacio, Ovidio, etc.; más cerca de nosotros lo hicieron Borges, Neruda, García Lorca, Alberti, Miguel Hernández; este último, llorando la muerte de su amigo poeta, nos regaló uno de sus mejores textos, musicalizado décadas más tarde por Joan Manuel Serrat.

Elegía a Ramón Sijé

(En Orihuela, su pueblo y el mío,

se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,

con quien tanto quería).

Yo quiero ser llorando el hortelano

de la tierra que ocupas y estercolas,

compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracoles

y órganos mi dolor sin instrumento,

a las desalentadas amapolas

daré tu corazón por alimento.

Tanto dolor se agrupa en mi costado,

que por doler me duele hasta el aliento (…)

En su caminar, el poema crece en espesor y desgarramiento. Así remata:

A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.

Dije que “Elegía a Ramón Sijé” es uno de sus mejores poemas, pues le fue imposible superar esto que te voy a contar: Miguel Hernández —que además era pastor de cabras— solía en horas de la siesta apoyar su oído sobre el vientre tibio de sus cabritas dormidas, para sentir —decía— el ruido de la leche que llegaba a las ubres. ¿No es esto vivir en estado poético? ¿Para qué escribirlo entonces?

Este modo de elegías que buscan, mediante la evocación del espíritu flotante del muerto, expiar el dolor en forma lírica, hizo eco en la piel de los poetas del tango; van como ejemplo las dedicadas a Enrique Santos Discépolo, Homero Manzi, Cátulo Castillo y Homero Expósito.

El tango “Discepolín”

Se cuenta que Homero Manzi, desde su cama de hospital, y avanzada la enfermedad que lo haría saltar al otro reino, discó el número telefónico de Troilo y con el hilo de voz que le quedaba le dictó los versos; Troilo, emocionado, bajó a papel la melodía, inmortalizando la figura de Enrique.

No me hagas caso, pero dejame decirte que “Discepolín”, escrita en 1951, es un largo misterio a descifrar. ¿Es una elegía o simplemente un homenaje? Y mirá este otro interrogante que, de vivirlo con fe poética, puede revelarnos una verdad; veamos: la palabra “vate” significa “poeta”, pero también “adivino”. Decime, ¿no te parece que Manzi adivina, vaticina un Discépolo próximo a entrar en el gran silencio? Los dos mueren en 1951, uno en mayo, otro en diciembre. Sino, ¿de dónde ese “mejor es que salgamos antes de que amanezca”? Idea que vuelve en el cierre del tango:

“La pista se ha poblado al ruido de la orquesta,

se abrazan bajo el foco, muñecos de aserrín...

¿No ves que están bailando? ¿No ves que están de fiesta?

Vamos, que todo duele, viejo Discepolín”.

¿Por qué ese “ruido de la orquesta”? ¿Cuándo una orquesta de tango hizo “ruido”? ¿Va dirigido a las orquestas de jazz? ¿Vaticinó el rock and roll que desembarcaría en radios y discográficas argentinas apenas cuatro años después de su muerte? ¿Y por qué esos bailarines son “muñecos de aserrín”? ¿No tienen alma o, si la tienen, está poblada de vanidades? ¿Es por eso que están de fiesta? ¿O es la metáfora de una ciudad que está cambiando de traje y tanto Manzi como Discépolo ya están sobrando? La letra invita a otros misterios, pero no me quiero ir por las ramas, aunque pensándolo bien, ¿“irse por las ramas” no es una hermosa manera de conocer el árbol?

Más allá de esta letra, Manzi es el poeta elegíaco del tango; el paso del tiempo y su evocación son materia viva para su vena creadora que, bajo el barniz melancólico de lo perdido, se perpetúa bajo el formato de canción. Ahora sí, a emocionarse con la pluma de este muchacho.

Discepolín (1951)

Sobre el mármol helado, migas de medialuna,

y una mujer absurda que come en un rincón...

Tu musa está sangrando y ella se desayuna...

el alba no perdona ni tiene corazón.

Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca,

ni del alma manchada con sangre de carmín?

Mejor es que salgamos antes de que amanezca,

antes de que lloremos, viejo Discepolín.

Conozco de tu largo aburrimiento

y comprendo lo que cuesta ser feliz,

y al son de cada tango te presiento

con tu talento enorme y tu nariz.

Con tu lágrima amarga y escondida,

con tu careta pálida de clown

y con esa sonrisa entristecida

que florece en versos y en canción...

La gente se te arrima con su montón de penas

y tú las acaricias, casi con un temblor,

te duele como propia la cicatriz ajena:

aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor.

La pista se ha poblado al ruido de la orquesta,

se abrazan bajo el foco muñecos de aserrín...

¿No ves que están bailando? ¿No ves que están de fiesta?

Vamos, que todo duele, viejo Discepolín...

El tango “A Homero”

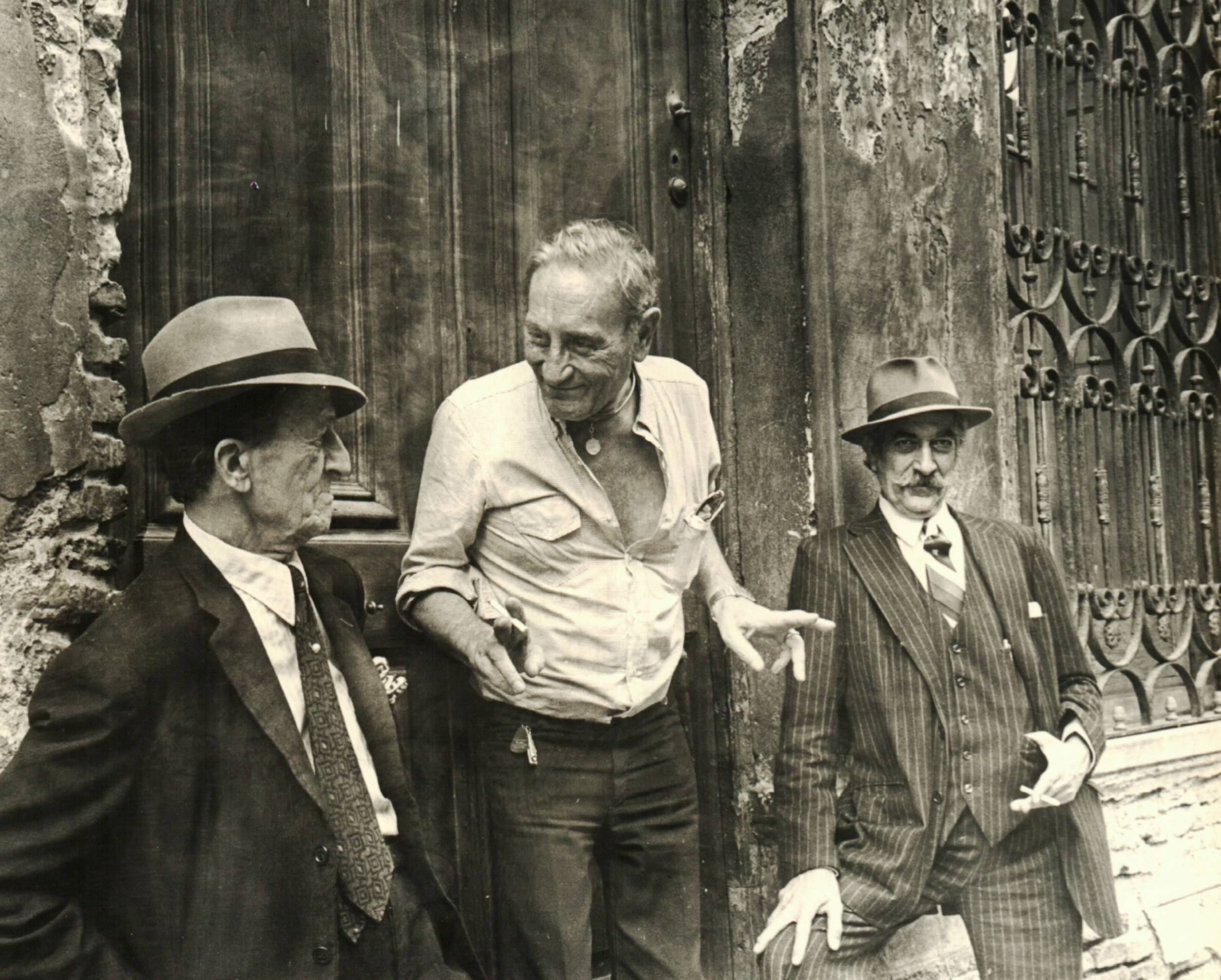

Desde niños se hicieron juntos. Cátulo Castillo y Homero Manzi soñaron en grande repechando noches, esquinas y bares de Pompeya, Boedo, Parque Patricios. Parte de la mitología barriobajera de estos barrios les pertenece y nosotros lo agradecemos.

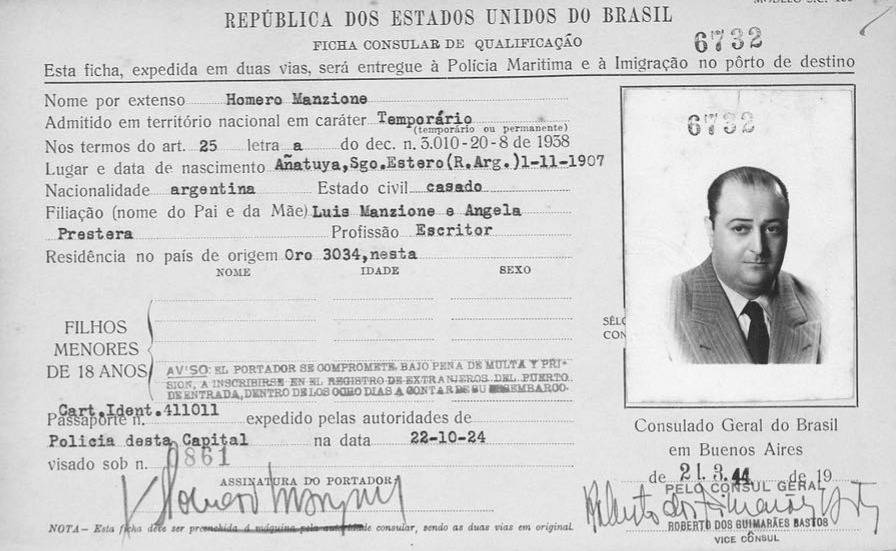

Manzi viajero

Al momento de despedir el cuerpo de Manzi, Cátulo fue el principal orador: “Ya sé que lo sabíamos, Homero, pero menos que tú, que lo sabías mejor, como supiste todas las cosas que no se aprenden nunca y que se saben (…). Pero tú estás durmiendo, y entonces hay que evitar la muerte de un recuerdo, y escribirte estas cosas que nos hizo más honda la vigilia y el regresar atrás, rumbo al principio, para verte mejor, sin el cansancio oscuro del café, del alcohol, de muchas muertes, como la tuya ayer, la más sentida”.

Años después y con música de Troilo, Cátulo soltará su inspiradísima elegía dedicada al amigo, y para hacer más inmenso el abrazo fraternal asomarán las figuras de “Pepe” en referencia a José Razzano; “Barquina” (Francisco Loiácono), el famoso ascensorista del Diario Crítica, y Discepolín. Quizá te interese el significado de la frase “el tres y dos de la parada inútil”; viene del léxico del turf: Manzi era burrero. “El tres y dos” es una modalidad de apuesta en combinación, en este caso, tres boletos a ganador y dos a placé; y si bien en este tango no figura el término “placé”, esto vale por el caballo que llega a la meta en segundo o tercer lugar. La “parada” refiere a la cantidad de boletos que se apuestan en una jugada. El 3 de mayo de 1951, Manzi dejó de respirar. Delante del féretro, Barquina le dijo a Pichuco: “No hay reposición”; y sí, su partida ha sido un cráter de dolor a nivel poético y político, déjame conjeturar, con él se nos fue la posibilidad de una Argentina mejor; ¿No crees que, de vivir unos años más, se venía un Manzi director de Cultura? Y acá seguro no le erro: se venía el Manzi creador de novelas y programas televisivos.

A Homero (1960)

Fueron años de cercos y glicinas,

de la vida en Orsai, del tiempo loco.

Tu frente triste de pensar la vida

tiraba madrugada por los ojos.

Y estaba el terraplén y todo el cielo,

la esquina del zanjón, la casa azul.

Todo se fue trepando su misterio

por los repechos de tu barrio sur.

Vamos...

Vení de nuevo a las doce.

Vamos...

que está esperando Barquina.

Vamos...

No ves que Pepe esta noche,

no ves que el viejo esta noche

no va a faltar a la cita...

Vamos...

Total al fin nada es cierto

y estás, hermano, despierto

juntito a Discepolín.

Ya punteaba la muerte su milonga,

tu voz calló el adiós que nos dolía.

De tanto andar sobrándole a las cosas

prendido en un final, falló la vida.

Ya sé que no vendrás, pero aunque cursi

te esperará lo mismo el paredón

y el tres y dos de la parada inútil

y el fraternal rincón de nuestro amor.

El tango “A Cátulo”

Toda vez que se nombra a Cátulo se habla de un alma en estado de extrema bondad. Su arco de cariño es amplio, va de la creación de MAPA (Movimiento Argentino de Protección de Animales) a sanar personas por medio de la cartomancia y la hipnosis.

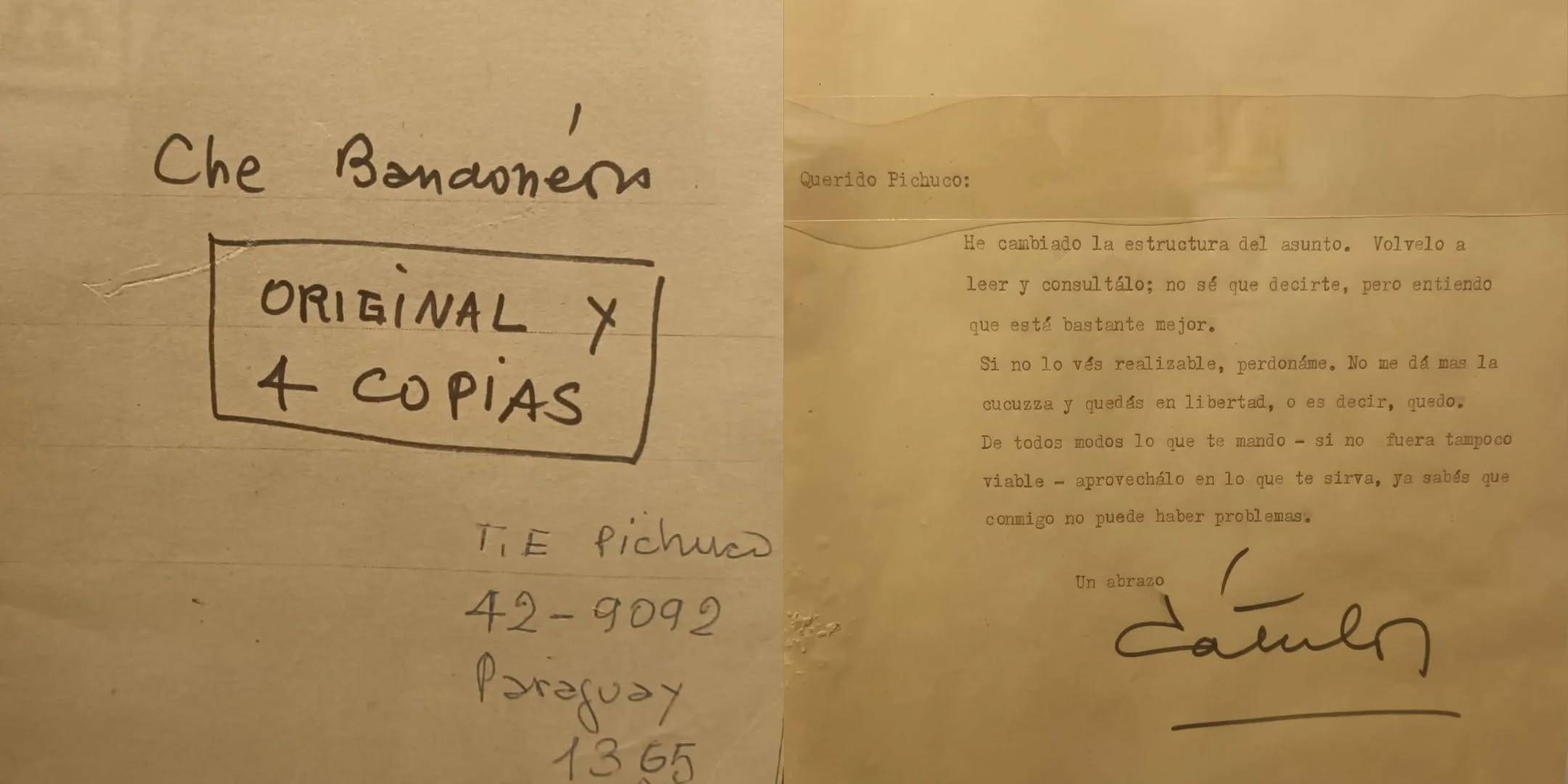

En el plano artístico, algo de ese cariño puede leerse en esta carta dirigida a Troilo en torno al proyecto teatral y musical “Che, Bandoneón”.

Querido Pichuco:

He cambiado la estructura del asunto. Volvelo a leer y consultalo; no sé qué decirte, pero entiendo que está bastante mejor.

Si no lo ves realizable, perdoname. No me da más la cucuzza y quedás en libertad, o es decir, quedo.

De todos modos lo que te mando —si no fuera tampoco viable— aprovechálo en lo que te sirva, ya sabés que conmigo no puede haber problemas.

Te abrazo

Cátulo

Toda vez que la situación lo requería, Cátulo sacaba de su bolsillo la frase: “Solo vive lo que continúa”; por eso, cuando la avellanédica jovencita de nombre Eladia Blázquez da a luz sus primeros tangos, él abre bien grande los brazos y la recibe: “El tango vuelve a hallar su verdad en alta vara, pero con la sospecha de que esta voz muchacha, revirada, total, pensante y nuestra, se ha instalado en los altos del gran inquilinato popular de la poética latinoamericana. Pero ¡ojo…! que ha chapado la calle, única manera de encontrar lo inmortal (…)”. Eladia le devuelve el amor con más y más tangos, y despide al maestro y amigo con esta elegía.

A Cátulo Castillo (1976)

Tu muerte fue una tarde muy cálida de octubre;

acaso presentiste que sucediera así:

en plena primavera y cuando el sol se viste

de luz y mariposas y el aire de jazmín.

A vos que te gustaba, profundamente serio,

desentrañar las cosas, llegaste a tu confín,

y esa doliente tarde entraste en el misterio

para volver en tango, ¡mi viejo Catulín!

Me duele el sol,

y hasta el alcohol

me pone triste.

Qué ausencia cruel

de pan y miel

cuando te fuiste...

Desde la luz de tu bondad eterna

nos sonreirás

con la piedad más tierna...

Me duele andar

y respirar

sin ti...

Recordaré tu nombre y tu mirada pura,

tu oleada de ternura, mi viejo Catulín.

Tu cara y el asombro donde asomaba el niño,

tu río de cariño en medio del trajín...

La esgrima de tu prosa, tu verso cadencioso,

nostálgico y celoso de esquinas y fondín,

recordaré al nombrarte, tus fraternales manos

y la palabra: ¡Hermano! ¡Mi viejo Catulín!

El tango “Mimo”

Me gusta decir que el abanico de posibilidades poéticas que ofrecen las letras de tango puede condensarse en cuatro nombres: Discépolo, Manzi, Castillo y Expósito; sí, ya sé, no me mates, también están el negro Cele, Cadícamo, Le Pera, Contursi, García Jiménez, etc., pero vos me entendés, ¿no? Lo cierto es que al descubrir a estos poetas asomaron las primeras preguntas: ¿Por qué Homero Expósito no tiene su elegía, como lo muestra la tradición de los otros vates? ¿Será que al momento de su partida (1987) sus amigos poetas ya andaban en los estaños celestes?

Sé de la existencia del vals “Homero en flor” (1991), obra prácticamente desconocida de Horacio Ferrer y Raúl Garello dedicada a Expósito; acierto el de Ferrer al detenerse en el “en flor”, sello del poeta zarateño: “Era más fresca que el río, naranjo en flor” (“Naranjo en flor”), “Donde juegan conmigo los versos en flor” (“Pequeña”), “Y hoy que el campo está en flor” (“Flor de lino”), “Te forjé con mis sueños en flor” (“Pigmalión”), “Pero, ¡Dale, la vida está en flor, tenés que seguir” (“Chau, no va más”), “Y el tango me abre en flor el corazón” (“Esta noche estoy de tangos”), “Hachabas con los pies el yuyo en flor” (“Humano”), “Era un país de almendro en flor” (“La misma pena”). El vals de Ferrer comienza: “Amado Homero Expósito, qué triste estoy, vení, / tu sombra en Buenos Aires copia al río Paraná, / la luna besa el hueco de tu vida y no sentís / que llora, niña y muda la canción que ya no harás”; pero qué sé yo, me estaba faltando el tango a Expósito que continuara la mística de los otros tres vates; y me animé nomás, y emprendí el viaje con una rara mezcla de inocencia y osadía, y así salió la elegía en tiempo de tango titulada “Mimo” (apodo de Expósito) que lleva música de José Ogivieki. En ella cuento el efecto revelador que me produjo descubrir su poética “allá en los noventa”; por eso nunca me voy a cansar de decir que estos hombres que entraron en mi vida en tiempos de menemato me salvaron del naufragio. En otros pasajes de la letra lo imaginé junto a Baudelaire, jugué a la retórica con los nombres de sus tangos, y hasta le inventé una muchacha de voz morocha que vaga por calle Corrientes nombrándolo, buscándolo y, al no encontrarlo, se crucifica frente al obelisco. Cosas de este oficio imaginero.

Mimo (2009)

Tu gigante curda de inventar poemas

perfumó de tangos todo el bodegón,

y en aquella casa la de los noventa

aprendí tu verso del naranjo en flor.

Yo no sé qué hiciste para dar el salto

y arrastrar estrellas rumbo al callejón,

alumbrando al hombre, al ratón y al gato

para que nos duela menos tu canción.

¡Homero!

el de la luz en la palabra,

el de los pájaros en llamas

tan profético y astral.

¡Homero!

el del amor desenfrenado,

con tu color de mate amargo

y el milagro de percal.

Quién sabe...

en qué luna de papel,

en qué estrella, en qué cancel

andarás ¡hermano mío!

junto al loco Baudelaire.

En las frías noches vaga por Corrientes

la muchacha aquella, la de tu portón,

la que, sin saberlo, sorpresivamente

frente al obelisco se crucificó.

Inmolada en sombras dicen que te nombra

con su voz morocha y en su piel de ron

van tus valsecitos y se vuelve loca

por un mimo tuyo, por un beso en flor.

Sus músicas

Por lo extenso de la nota, pero sobre todo por enfatizar el tratamiento de las letras, dejé para tu búsqueda el misterio de sus músicas. Las hay variadas en interpretación y sonoridad, y si te animás a emprender la travesía, descubrirás que este asunto del perfume elegíaco también puede venir de manera orquestal o bien de la mano del violín cuando este se entristece, del retumbo del contrabajo cuando suena a catacumba o del bandoneón, “belleza arrugada” que siempre llora un sueño perdido.

¡Hasta la victrola siempre!

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí