EL TERCER ACTO

Veníamos bien (1er. acto) y los invasores nos hicieron percha (2o. acto). ¿Para cuándo el 3o.?

Pocas cosas me estimulan más que asociar ideas que, a simple vista, parecen tener nada en común, pero que, cuando se las enlaza con una mente abierta, revelan una trama secreta o un hilo conector. Es uno de los modus operandi de la filosofía. También es alimento del surrealismo, y hasta de cierta literatura experimental: pienso en J. G. Ballard, que en su novela Crash buscó erotismo en las heridas que deja un accidente automovilístico y que además escribió relatos como El asesinato de John Fitzgerald Kennedy considerado como una carrera de autos cuesta abajo.

Esa es, asimismo, la forma de razonar de uno de mis periodistas-ensayistas favoritos. Greil Marcus comenzó como crítico de rock pero, fiel a esa cultura en cuyo seno se formó, se negó siempre a hablar de música en términos estrictos, o excluyentes. Para la cultura rock, la música era un portal a otros mundos: filosóficos, artísticos, sociales y políticos. A la manera de su predecesor Lester Bangs, cuyos escritos compiló en un volumen de título que prefigura un método (Reacciones psicóticas y mugre de carburador [Psychotic Reactions and Carburetor Dung],1987), Marcus partía de un artista o de una canción y se proyectaba a través de la historia de las ideas en busca de resonancias, de experiencias que ayudasen al artista o la obra en cuestión a dejar de sonar en el vacío, como hechos aislados. En Mystery Train (1975), contextualizó el rock and roll en el marco de arquetipos de la cultura de los Estados Unidos, desde Moby-Dick a El gran Gatsby. En Rastros de carmín: una historia secreta del siglo XX (Lipstick Traces, 1989), encastró al punk en la armazón de movimientos de vanguardia, que va desde los heréticos medievales al situacionismo.

He ahí el método Marcus, en esencia. De lo que se trata es de resignificar la obra estudiada como un jalón más de un gran movimiento, de esa continuidad abierta que supone el sinfín de la aventura humana en pos del conocimiento (y auto-conocimiento) profundo.

Me acordé de Marcus escuchando el programa del poeta y cineasta César González junto al periodista Rodrigo Lugones, en Radio Provincia, que se llama El último grito y se emite los lunes a las 23. Sé que no soy el más indicado para recomendarlo, dado que, como director de esa radio pública, puede sonar a autobombo. Pero francamente estoy harto de la falta de reflejos de ciertos colegas que, a pesar que eligieron como profesión una que obliga a ver lo que pasa y estudiar la trama oculta que lo sostiene, renunciaron a interrogar la realidad tanto como a pensar y elaborar ideas, más allá del puré Chef que las redes les dan por todo alimento. Aunque ocurriese delante de sus narices, se perderían el Segundo Advenimiento de Cristo, concentrados como están en los fuegos artificiales que muestran sus celulares. Así que, de paso, les advierto que de acá en más voy a tomarme en serio la tarea de señalar las cosas relevantes que percibo, por supuesto justificando por qué las creo trascendentes. Aunque eso suponga batir el parche en favor de algunas en las que estoy involucrado, sin pudor alguno. Alguien tiene que hacerlo. Como decía Terry Pratchett, la modestia no es más que arrogancia que procede con sigilo.

En el arranque del programa pasado, César y Rodrigo jugaron a ser epígonos locales de Greil Marcus, tal vez sin darse cuenta. Partieron de la lectura de un poema de Lorca, de cuyo fusilamiento se habían cumplido 88 años, y a partir de ese pie se lanzaron a conversar de una forma que pasó de Lorca a Picasso, de Walter Benjamin a Lemmy el cantante de Motörhead y de Marx a Los Stooges, hasta llegar con naturalidad a esta realidad nuestra, en la que uno se endeuda en cuotas para pagar salchichas. E insisto: la progresión de la charla no fue forzada, tan sólo evolucionó a partir de un poeta que fue víctima del fascismo hasta contextualizar al presente argentino como parte de una misma concepción del poder, esencialmente criminal. Créanme: es raro toparse con una conversación de este nivel en cualquier medio de hoy, incluyendo las radios públicas.

Me pareció un hallazgo que, antes de leer el poema de Lorca, César le tendiese una alfombra roja sonora: el No Fun de Los Stooges, en la versión de los Sex Pistols. Puede sonar caprichoso, pero no lo es. Un poeta puto y socialista era tan revulsivo, tan anti-sistema, en la España católica y conservadora de los años '30, como lo fueron los punks durante los '70 y lo son hoy todos los y las artistas —y ni hablar si son de izquierda o anarcos, vanguardistas y ex pibes chorros— en la Argentina homofóbica, conchofóbica y anti-cultura que defienden los nenazos de la Era Milei.

No Fun —que podríamos traducir como Sin diversión— es un himno proto-punk, parte del primer disco de Los Stooges, que cumplió 55 años días atrás, a comienzos de agosto. En 1969 expresaba un estado de ánimo que todavía estaba lejos de ser perceptible. Persistía la inercia de la explosión que supuso el rock, movimiento que detonó una renovación en materia cultural, social y política. Pero ya se tornaban inocultables las grietas y los signos de agotamiento. Las drogas hacían estragos, cargándose a figuras emblemáticas como Hendrix, Joplin y Morrison; también fueron parte del menú que alimentó la violencia del Clan Manson, cuyos crímenes trastocaron la percepción de los hippies, que dejaron de parecer alegres e ingenuos para ser vistos como siniestros. En septiembre del '68 se enjuició a personajes emblemáticos de la política joven, como Abbie Hoffman y Jerry Rubin, porque protestaron en el marco de una convención del partido Demócrata como la que acaba de terminar. (Así como ahora se protesta por Gaza, entonces se protestaba por Vietnam.) Lennon lo advirtió a fines de los '70, cuando usó su primer disco solista para anunciar que el sueño había terminado. Poco después, en el '71, Nixon anunció que libraría una guerra contra el tráfico pero también contra los consumidores, lo cual le facilitó criminalizar a figuras de la Nueva Izquierda y a líderes contestatarios de la minoría negra. Y así la Casa Blanca sembró las semillas de la neutralización. A mediados de la década, el movimiento rock ya estaba esterilizado en términos políticos. Y entonces llegó el punk. Pero esa es otra historia.

Los Stooges fueron los primeros en decir que la cosa había perdido su gracia. La canción es un himno al embole, y lo repetitivo de la sucesión de acordes lo subraya. "No es divertido estar solo", canta Iggy Pop, pero también dice que "no es divertido andar dando vueltas por ahí". La situación parece inescapable: "Puede que a lo mejor salga, puede que me quede en casa, puede que llame a mamá por teléfono", agrega. Al final, prácticamente le pide al guitarrista Ron (Asheton) que toque algo que lo saque del letargo, que le provoque una emoción genuina, porque el rock que ocupó el mainstream de la música comercial se ha convertido ya en la nueva música de ascensor, al mismo nivel de Glenn Miller y Xavier Cugat.

Usada como lo hicieron César y Rodrigo —a modo de disparo de salida para una charla que derivó en las aguas procelosas de nuestra situación—, No Fun suena a selfie del estado de ánimo de los argentinos, y en particular de los más jóvenes. Y particularmente en la versión que los Sex Pistols interpretaron durante su última actuación, el 14 de enero del '78. Que es casi un psicodrama en tiempo real. En mitad de la canción, el desencantado Johnny Rotten dice: "Bollocks... (Lo cual sería como decir: Las pelotas, o: Al carajo.) ¿Por qué debería seguir?" Sobre el escenario del Winterland, Rotten comprende que no sólo la canción es No Fun: también la banda se volvió no fun, y el trip del rockero se volvió no fun, y ya no hay nada que Steve Jones pueda hacer con su guitarra para inspirarle una emoción genuina. Lo último que Rotten dice al público es: "¿Nunca tuvieron la sensación de que los han estafado?" Parece claro que no está hablando tan sólo de la audiencia.

La Argentina de hoy es no fun. A excepción de los garcas, a muchos de los cuales les cabe el prefijo oli, nadie la está pasando bien. Ni siquiera los nenazos que, durante meses efímeros, creyeron que podían romperlo todo sin ser reprendidos. El único que se divierte todavía es el Gordo Dan, porque carece de cuello y no puede mirar hacia arriba y ver el piano que le está cayendo encima. Cuando el gag de dibujo animado llegue a su remate nos reiremos, como corresponde, hasta que no quede otra que enjugarse las lágrimas, mirar en derredor y asumir que el país —y con él, nosotros— quedó en peores condiciones de lo que estaba en el 2001 y, también como entonces, sin solución política a la vista.

En ese instante será como si se hubiese acabado el videoclip de los Pistols y, sin tiempo siquiera para una escapada al baño, empezase la saga completa de Mad Max.

Porque así van a dejar a la Argentina: convertida en la Tierra Baldía.

El cuento de (los dueños de) las criadas

Días atrás se estrenó en formato digital la película Furiosa, de George Miller, que es de este mismo año. Mi reacción inicial al verla fue que el componente distópico de la saga de Mad Max, de la cual forma parte, se había atemperado, convirtiéndola casi en un documental. Entre la gravedad de la crisis ecológica que incuba el planeta y la involución de Occidente, que nuevamente reivindica la brutalidad y la violencia como forma de saldar conflictos, estamos a cinco minutos de vivir en un páramo semejante. Después de Furiosa volví a ver Fury Road, que es del 2015, y a continuación me fui al comienzo de la saga. La Mad Max original es del '79. En mi recuerdo, los componentes distópicos del relato eran muy marcados: la disgregación social, la catástrofe ecológica, el imperio de la ley del más fuerte. Me sorprendió descubrir que la Australia post-apocalíptica se parecía mucho, en ese arranque, a una combinación de locaciones del Conurbano actual con paisajes de la Argentina poco urbanizada. Podríamos filmar una remake argenta de Mad Max mañana mismo, entre San Justo y Lobos, sin gastar en escenografía.

Esa sensación funcionó como magdalena proustiana, y me llevó a revivir el otoño del año 2002, cuando se filmó Kamchatka, película de la que fui guionista. Como yo venía siguiendo el rodaje y quería ver las secuencias que filmarían en Laguna de los Padres, me dirigí hacia allí en mi propio auto, el primero que tuve. Dado que era un piloto inexperto, en vez de mandarme por autopista me fui por adentro y así descubrí un paisaje conurbano que era como estar viajando por Mad Max: lastimeramente pobre —era el 2002, lo remarco, poco después de la debacle— y lleno de vehículos viejos que, como en las películas de Miller, estaban recauchutados con partes de otros vehículos: ¡autos mutantes! Estoy seguro de que, si replicase hoy ese camino, volvería a ver algo semejante, cortesía de la devastación que Milei produjo en ocho meses de gobierno.

En Mad Max 2, que es del '81 y cuya temporalidad narrativa ocurre pocos años después, la devastación se ha profundizado, arrastrando el tenue orden que subsistía. Ya no existe gobierno, ni nacional ni local: cada uno se las arregla como puede. Y en ese viva la pepa, quienes pueden más son, claro, quienes son más fuertes y no dudan en usar la violencia. A consecuencia, en ese mundo post-apocalíptico el fenómeno humano se reordena en tres grandes grupos. Primero, el de los que tratan de arreglársela solos, como Mad Max. Segundo, el de los que tratan de organizarse como comunidad, para combinar esfuerzos y sobrevivir. (Suelen ser los que llevan la peor parte, porque no son duchos en el arte de la violencia y porque sus liderazgos, como toda conducción de carácter democrático, son discutidos constantemente, deben revalidarse día tras día.) Y el tercer grupo es el de los que siguen al garrote más grande y se garantizan su protección.

Ya entonces —les recuerdo que estoy hablando del despuntar de los '80—, George Miller intuyó que ese tipo de poder requería de un componente carismático, pero también espectacular; que, para funcionar, la fuerza bruta debía estar rodeada de show, presentarse de la manera más ruidosa y llamativa. En este siglo, personajes como el Immortan Joe de Fury Road o el Dementus de Furiosa no llaman la atención, porque ya existen fenómenos como Trump y Milei. Pero en el '81, cuando Ronald Reagan acababa de obtener la presidencia de los Estados Unidos, ese apunte era una novedad. De algún modo el director y guionista Miller pescó del aire algo que hoy en día parece indiscutible: que la distopía era la nueva forma del periodismo de anticipación. (Y si todavía no se convencieron de que esto es tal cual, les recuerdo algo que escribió Philip K. Dick hace cuatro décadas: "Va a llegar un momento en el que ya no vamos a decir: 'Me están espiando a través de mi teléfono'. Eventualmente va a ser: '¡Mi teléfono me está espiando!'")

Por las dudas, les recuerdo un pasaje de esa distopía de 1985 que es El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Y díganme ustedes si el párrafo alude a situaciones que suenan familiares: "Fue entonces que suspendieron la Constitución. Dijeron que sería algo temporario. Ni siquiera hubo revuelta en las calles. La gente se quedaba en casa por las noches, mirando la tele, buscando alguna dirección. No había siquiera un enemigo al que pudieses señalar".

Y ahora que me engolosiné, voy a citar además una frase de un viejo relato de Stephen King, del que hoy se prepara una adaptación al cine protagonizada por un tipo joven muy piola, Glen Powell. El libro se llama The Running Man y se publicó en el '82. (O sea que es coetáneo de la saga de Mad Max.) King lo firmó originalmente con el seudónimo de Richard Bachman, y la frase dice así: "En el año 2025, los mejores hombres no entraban en la carrera para llegar a Presidente, simplemente corrían para salvar sus vidas". Si la película se estrenase hoy, el slogan del marketing local estaría casi cantado: "Van a correr".

Como en las tragedias clásicas, se hizo todo lo que había que hacer —se cometieron todos los errores necesarios— para que este presente distópico se volviese inevitable. No hay forma de eludir, de no hacerse cargo de este hecho lapidario: la mayoría del pueblo argentino le entregó el poder de la República a aquellos que prometían precisamente lo que están llevando a cabo, la destrucción de la Argentina que conocemos —defectuosa pero no inhumana, de naturaleza perfectible—, para instaurar a cambio una Argentina indefensa ante el capital internacional. Aquí una minoría intensa se está quedando con todo lo que puede manotear, mientras millones hurgan la basura con el solo objetivo de sobrevivir un día más.

De seguir desarrollando la analogía con la forma dramática de origen griego, debería decir que ya incurrimos en el error trágico (hamartía) y persistimos en él (hybris); también se produjo la inflexión en la historia (peripecia) y desde el dolor se está dando la revelación, el reconocimiento de lo que ha ocurrido (anagnórisis), que es lo que necesitamos asumir.

La gran duda de hoy es qué ocurrirá en el tercer, y definitivo, acto.

Yes Fun

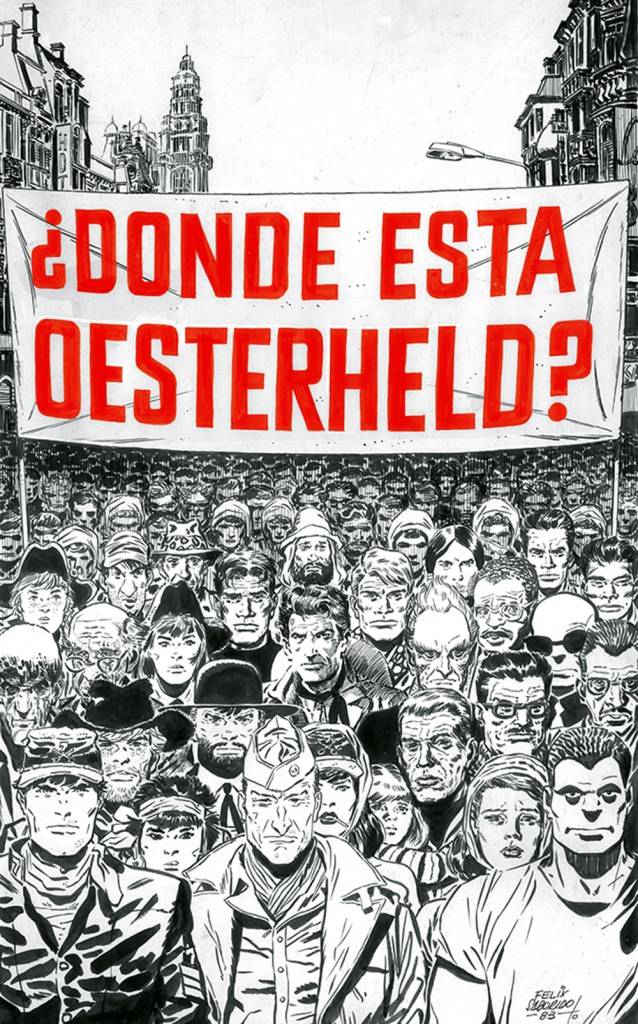

Esta semana leí por primera vez algo que tenía pendiente desde hacía mucho: La guerra de los Antartes. Me refiero a una de las historietas menos conocidas de Héctor Germán Oesterheld, autor de Sargento Kirk, El Eternauta y Mort Cinder, entre otras maravillas. Con dibujos de Gustavo Trigo, La guerra de los Antartes se publicó en el '74, en el diario Noticias. ¿Saben de qué trata? De una invasión extraterrestre que se abate sobre la Argentina.

Ya sé lo que están pensando. Pero cómo: ¿no es ese el mismo argumento de El Eternauta? Exactamente, sí. Entonces, se preguntaría cualquiera, ¿para qué la escribió? ¿Se estaba repitiendo, Oesterheld? Se estaba reescribiendo, más bien. Cuando uno reescribe —siempre es así—, es porque intenta mejorarse.

Por lo general se incurre en el error de pensar que El Eternauta es una única cosa: el relato original que se difundió por entregas a fines de los '50, con dibujos de Solano López — la nevada mortal, Juan Salvo vestido con su traje casero con luneta de acuanauta a modo de visor, el ataque a la cancha de River... Ese es un relato autosuficiente: termina redondito, su conclusión dramática es satisfactoria.

Pero en el '62 Oesterheld comenzó a publicar una continuación novelada de la historia, que quedó inconclusa. Y en el '69 produjo una remake del original, con otro dibujante: puso a Breccia en lugar de Solano López y reescribió el guión, con una carga política más explícita. Esta versión también quedó inconclusa, porque la revista que la publicaba (era la revista Gente, ¿pueden creerlo?) la discontinuó, con la excusa de que los dibujos de Breccia eran demasiado experimentales. En el '70 concibió una primera versión de La guerra de los Antartes y en el '74 la reconfiguró. ¡Y esta tampoco la terminó! Ya en el '76, con Oesterheld en la clandestinidad, se difundió una segunda parte de El Eternauta, nuevamente en formato cómic y con ilustraciones del artista original, Solano López. O sea que no hay UN Eternauta, sino varios, y en ese contexto La guerra de los Antartes debería ser admitida como una reescritura más, de precisamente los mismos temas y situaciones dramáticas.

¿Cuáles serían las diferencias esenciales? Para empezar, de protagonista. En la versión del '74, que acabo de leer, ya no se trata de un empresario pyme de Zona Norte con el hobby de la tecnología, como lo era Juan Salvo —muy inadecuado, en principio, para encarar un conflicto bélico—, sino de un soldado, un piloto militar que además es un criollo puro, un negrazo llamado Sabino Torres. Esto permite ir a los bifes mucho más rápido y contar con un protagonista que está entrenado para la acción necesaria. En segundo término, el planteo político retoma lo que Oesterheld había querido meter ya en el Eternauta del '69: la traición de las grandes potencias de Occidente, que aceptan que los invasores se queden con Sudamérica, convencidas de que de ese modo se preservarán ellas. El relato define la invasión como "un pinochetazo", porque el asalto brutal de Pinochet a la Casa de la Moneda ocurrió en el '73 y estaba fresco: es decir, Oesterheld concibe la invasión como una suerte de un golpe de Estado extraterrestre, que tiene lugar con la complicidad explícita —¡como el pinochetazo real!— de los Estados Unidos y de Europa.

La Argentina que los Antartes atacan es una que cuenta con un gobierno popular, manejado por un Consejo cuyo líder —Primer Consejero, le dicen— es el "grone" Eleuterio Andrada. Andrada acude a la Rosada para encontrarse con los Antartes y escuchar qué condiciones le plantean al país. (Entre otras cosas, le anuncian: "La población será reducida a diez millones, no necesitamos más". ¿Suena familiar?) Acto seguido, Andrada sale al balcón, pero en vez de anunciar rendición o acuerdo, abre los brazos al mejor estilo del General y grita al pueblo que allí se reúne: "¡Guerra a los Antartes!", para ser fulminado por un rayo poco después. Lo que sigue es la masacre, la lucha para que el invasor no domine la mente de los locales (lo logran mediante de una vincha de aluminio que bloquea las señales de los Antartes, que de paso le confiere a los resistentes el aspecto de indios) y los primeros aprendizajes respecto de las debilidades del enemigo. Es decir: ya se ha dado la peripecia, la inflexión en la historia, y el dolor está abriendo paso a la revelación. Pero el tercer acto no llega, porque la historia se interrumpe. La palabra que cierra La guerra de los Antartes es la proverbial expresión del universo del cómic: Continuará.

Que Oesterheld retomase a Juan Salvo en el '76 sugiere su necesidad de seguir usando el envase Eternauta para corregir lo que, a juicio del autor, debía ser expresado por intermedio de su personaje más popular. En consecuencia, la sumatoria de "los" Eternautas sugiere que se trata de una historia que nunca dejó de buscar su forma definitiva.

Algo similar ocurre, significativamente, con otra obra central de la literatura argentina que también vio la luz por primera vez en el '57 y comparte además su excentricidad: Operación masacre, de Rodolfo Walsh. Y digo excentricidad en su acepción geométrica, como algo que está afuera del centro, o tiene un centro diferente. Ni El Eternauta ni Operación masacre participaban de los formatos consagrados de las obras de arte. No eran lo que por entonces pasaba por literatura, eran una historieta y un libro de denuncia política, del mismo modo en que —como acotó oportunamente Juan Sasturain— ni Oesterheld ni Walsh eran artistas reconocidos. Eran apenas un guionista y un periodista, rémoras que viajaban pegadas a la cola de la Ballena del Arte Como Dios Manda. Y sin embargo, produjeron dos de las obras esenciales de la literatura argentina del siglo XX.

Se ha hablado mucho de los paralelismos entre Oesterheld y Walsh, sobre todo en término de sus derroteros políticos: primero gorilas, luego seducidos por la lucha popular y convertidos ellos mismos en luchadores, más allá de su condición esencial de artistas, para terminar asesinados por los títeres locales de la oligarquía y del imperialismo. Pero mucho menos se habla de su coincidencia en tratar a las que consideraban sus obras más importantes como un work in progress. Porque Walsh también siguió corrigiendo y reescribiendo Operación masacre, hasta que la violencia le impidió seguir haciéndolo. De la publicación por partes en una revista a su difusión como libro, y de allí en más en las sucesivas ediciones, Walsh no perdió ocasión de retocar Operación masacre. Tal vez el cambio más ostensible sea el de los sucesivos prólogos de sus tres ediciones, que van marcando su creciente involucramiento en la historia.

En la primera edición todavía está pidiendo disculpas, como quien aclara: Ojo, que yo investigué este asunto pero no soy peronista, ¿eh? En el prólogo de la tercera edición, que es la que leyó la mayoría y forma parte de la versión canónica, Walsh ya es parte de la historia, un personaje más, junto a Enriqueta Muñiz, su co-investigadora de los fusilamientos del basural de José León Suárez. Según me contó Horacio Verbitsky, Walsh le sugirió que tomase ese prólogo como puntapié inicial y escribiese algún día la historia de esa investigación. Es decir que Walsh consideraba que la cosa daba para más: que además de los resultados de lo investigado, el proceso de descubrimiento merecía ser contado, también. Ese libro, me temo, no existirá nunca. Lo más cercano es la recopilación de las anotaciones que Enriqueta Muñiz hizo entonces, curada por Diego Igal bajo el título de Historia de una investigación (2019), en el terreno de lo documental. Y en el terreno de la ficcionalización, la novela que tuve el descaro de escribir, El negro corazón del crimen, que en el mejor de los casos funciona como un making of de Operación Masacre.

De un modo u otro, tanto Oesterheld como Walsh siguieron reescribiendo las obras que les habían deparado mayores satisfacciones. No porque las considerasen las mejores, seguramente: los dos consideraban que para validarse como artistas tenían pendiente la escritura de al menos una novela. Pero imagino que entendieron que esas narraciones que ya habían alumbrado —la invasión extraterrestre sobre Buenos Aires, el fusilamiento ilegal de civiles en el marco de la represión a un alzamiento peronista— les permitían contar mucho más que lo que la anécdota sugería. Allí estaba todo condensado: el develamiento del mecanismo de la opresión general, que tanto la invasión como los fusilamientos dejaban al descubierto, la alborada de la conciencia popular y el inicio de la rebelión que debía conducir a nuestra liberación definitiva.

El otro punto en común es lo que mi hijo de 10 años, pequeño experto en formas narrativas, llamaría "la rotura de la cuarta pared". Uno de los recursos que tanto Oesterheld como Walsh emplearon para sugerir cuán importante era la historia que estaba en juego, fue el de hacer que los narradores —o sea, ellos mismos— dejasen de ser externos al asunto, como suelen serlo los narradores, para romper la cuarta pared, la pantalla virtual que separa a los protagonistas de quienes los contemplamos, y meterse de lleno en la acción como un personaje más.

En el primer Eternauta, el narrador ya forma parte de los cuadritos, como un guionista de historietas que recibe la visita de Juan Salvo y refiere lo que el visitante le contó. Es una participación discreta, poco más que un truco para subrayar la presunta veracidad de lo que se narra. En el Eternauta del '76, el guionista y narrador —que para entonces ya es "Germán", de una— participa de la lucha, codo a codo con Salvo. Ya está adentro. Jugado, como se jugó Oesterheld, como se jugó Walsh.

Que tanto el uno como el otro hayan tratado a sus obras más resonantes como plastilina, modificándolas hasta el último minuto, sugiere que las sentían inconclusas, o al menos incompletas. Porque sólo estarían terminadas, completas, cuando la victoria sobre los invasores fuese definitiva y el pueblo obtuviese su luminoso día de justicia.

Y ese día no ha llegado aún.

Vivimos los estertores de un segundo acto que ha sido demasiado largo, extremadamente agónico. Nos falta el tercer acto. Un tercer acto que no llegará nunca, si seguimos siendo mero público, si no rompemos la cuarta pared y nos involucramos en la historia. Por supuesto, la revolución que tenemos pendiente no es literalmente la misma que imaginaban Oesterheld y Walsh, cosa que ellos mismos advirtieron en sus últimos tiempos en esta Tierra. Pero si algo prueba la ocupación de la Rosada por los Antartes actuales —esa gente que trata de eliminar en la práctica a los millones de argentinos que no son funcionales a su esquema de subyugación—, es que la resistencia sigue siendo tan necesaria como en el '55, el '76 y el 2001, y que el objetivo debe ser la refundación del país para ponerlo definitivamente al servicio de su pueblo.

Ya deberíamos estar hartos de que nos estafen los mismos, por más que usen caretas novedosas. No se banca más este estado de ánimo no fun, con nuestras almas varadas en un páramo post-apocalíptico mientras los Antartes devastan la realidad hasta asemejarla a otra secuela de Mad Max. Deberíamos hacer lo que hay que hacer —¡empezar a escribir el tercer acto de una puta vez!— y por supuesto, condición sine qua non: divirtiéndonos en el proceso. No hay otra forma de luchar por la causa popular que desde la alegría que deriva de la creación, del alumbramiento de lo nuevo. Como diría el poeta: no vas a regatear...

Mientras tanto, como lo recomienda el poema de Lorca que leyó César, hay que gritar.

La muchedumbre...

ha de gritar aunque le estrellen los sesos en el muro,

ha de gritar frente a las cúpulas,

ha de gritar loca de fuego,

ha de gritar loca de nieve,

ha de gritar con la cabeza llena de excremento,

ha de gritar como todas las noches juntas,

ha de gritar con voz tan desgarrada

hasta que las ciudades tiemblen como niñas

y rompan las prisiones del aceite y la música,

porque queremos el pan nuestro de cada día,

flor de aliso y perenne ternura desgranada,

porque queremos que se cumpla la voluntad de la Tierra

que da sus frutos para todos.

Concluyo este sermón laico con la palabra que corresponde en esta instancia.

Continuará.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí