I.

“Los conflictos y personajes [de la Historia] se demoran, pululan desganadamente, como zombies amistosos, y el cuco de unos, el redentor de otros, vive eternamente. Cien años después de su muerte, el nombre de Rosas sigue siendo reivindicado e insultado en graffiti ubicuos. Cien años después de su muerte, el nombre de Perón insistirá desde inimaginables paredes de una arquitectura futura”.

Edgardo Cozarinsky, “El álbum de tarjetas postales del viaje”, en Vudú urbano

En tiempos de pandemia, músicos, escritores y cineastas realizan vivos, liberan material y dialogan por las redes sociales.

Uno en Buenos Aires, el otro en Nueva York, Mariano Llinás y Matías Piñeiro eligieron enviarse cartas audiovisuales para no perder la costumbre del oficio o, como gusta decir al segundo, para “ejercitar otros músculos”.

En la que inicia el diálogo, fechada el 7 de julio, mientras escuchamos un tango de Azucena Maizani, vemos a Llinás lidiar con el celular en su intento por capturar la belleza fugaz que regalan un par de globos bailoteando en su balcón. Frustrado, luego de fracasar con una pandereta de juguete y otros objetos como soportes para su registro, reconoce que acercarse a esa experiencia con el celular es difícil, pues “ha sido hecho para hablar, para decirse tonterías mientras caminamos y no para dar cuenta de la belleza del mundo”.

Luego de hojear postales de Caminito, la 9 de Julio, el Cabildo y la Bombonera, y de advertir que “las imágenes de las tarjetas postales son bastante parecidas a la que se obtienen en la cuarentena: la ciudad semivacía, melancólica y gélida”, aún así confía en “la tarjeta postal como forma” y le propone a su compañero de ruta y amigo un juego que consiste en filmar lugares a pedido del otro; ”una suerte de búsqueda del tesoro a la distancia”, define con entusiasmo.

Los sitios que le gustaría sean retratados son “el Flat Iron, el Empire State desde Macy's, el Ansonia, el San Remo y el Museo de Ciencias Naturales”.

En su respuesta, Piñeiro cuenta que la iniciativa le recuerda un proyecto abandonado en el que abordaba cartas de una mujer a Hopper, el pintor, acaso el más afín al vacío que ganó las ciudades en estos días.

Acompañado de imágenes de pinturas de Hopper como lo estaba Llinás de postales, comparte alguna de esas cartas de “evasivas” o más bien de histeria. Desoyendo los lugares que reclama su amigo –esa “cosa turística”, la llama–, repara en un graffiti que, con variantes, viene escribiéndose hace siglos por allá (“las vidas negras importan”) e incluye fotos de una marcha de la liberación queer en la que intervino.

Este primer intercambio es mera introducción del segundo, el más rico en ideas, donde se prueba tanto que todo discípulo tiene algo para aportar a un maestro cuanto que, los veamos o no, “los conflictos y personajes [de la Historia] viven eternamente”.

II.

“Lo que quiero resaltar aquí no es el hecho de que, al contar la historia, debamos acusar y condenar a Colón in absentia. Ya pasó el tiempo de hacerlo; sería un inútil ejercicio de moralina. Quiero hacer hincapié en que todavía nos acompaña la costumbre de aceptar las atrocidades como el precio deplorable pero necesario que hay que pagar por el progreso […]. Una de las razones que explican por qué nos merodean todavía estas atrocidades es que hemos aprendido a enterrarlas […] de la misma manera que se entierran los residuos nucleares en contenedores de tierra”.

Howard Zinn, La otra historia de Estados Unidos.

No suele recordarse, pero durante el kirchnerismo Llinás realizó una serie de documentales para el Canal Encuentro. Una serie estupenda.

Bajo un formato que remeda el de Algo habrán hecho por el diálogo entre quien la va de aprendiz (Llinás) y quien hace las veces de maestro (Jorge Halperín), y asumiendo desafíos formales inusuales en esa señal (la inclusión de recursos de ficción, la interrupción de quienes interpretan a sujetos trágicos como Joaquín Penina, cuyo actor que lo encarna advierte a cámara que no se parece en nada al primer desaparecido al tiempo que el asistente lo calla con un lapidario “no importa, es una recreación”), la serie recorría la represión a la clase obrera a principios de siglo, a las costureras de Tucumán en huelga durante la Década Infame y a los trabajadores de las minas e ingenios en Jujuy en la última dictadura.

Los trabajos y los días fue el único momento en que Llinás hizo propio aquello de que “todo documento de cultura es también un documento de barbarie”.

Fue la excepción. La regla es la que sigue a rajatabla en toda su obra. También en este epistolario.

La segunda entrega se inicia con un relato sobre el destino de la estatua de Colón. Cuenta Llinás que cuando Hugo Chávez vio aquella estatua le dijo a Cristina Fernández: “¿Qué hace este genocida acá?”. “No se sabe qué respondió la Presidenta, pero…”, como si la hubiera movido solo ese “cuco de unos” y no un revisionismo latinoamericano al que acaso era efecto también su gobierno, Llinás refiere que “a los pocos meses” aquella gestión se abocó a alejar a Colón de la Casa de Gobierno y puso “en su lugar a una heroína de la Independencia”.

Mientras Llinás relata las desventuras de “el bueno de Colón”, juega al tarambana que busca el “efecto cómico” –esa es la intención, según le declara al acompañante en esta peripecia— y lo logra con creces pues mueve a la carcajada.

Lo vemos en la Costanera frente al monumento a aquel hombre que buscaba nueva ruta y se topó con un continente. Cual globo librado al viento que arrasa –se le vuela el gorro y casi se vuela él mismo en esta aventura–, batalla Llinás con un maldito celular que, al no tener soporte digno, resbala una y otra vez sin haber captado una buena imagen de Colón, que acaso porque “a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos”, terminó a metros del Parque de la Memoria, un testimonio de nuestro “precio […] a pagar por el progreso” que seguramente, pasado el mareo “después de tantas idas y vueltas” que tanto preocupa al director, lo hará reflexionar de la masacre de la que ha sido responsable.

III.

“Que se pongan en mi lugar. Tan solo luego podrán entender por completo las penurias del esclavo fugitivo consumido por el trabajo y marcado por el látigo”.

Frederic Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass

Eso que a Llinás le parece banal –durante estos años “el deporte nacional era andar moviendo estatuas de un lugar al otro”, le comentaba en su misiva–, Piñeiro se lo toma en serio.

En su respuesta le cuenta que, vaya casualidad, en estos días removieron en Chicago una estatua de Colón. También que en el sitio favorito de Llinás, el Museo de Ciencias Naturales, están por hacer lo propio con un monumento de grandes dimensiones en honor de Theodore Roosevelt, quien sucediera al segundo presidente asesinado en Estados Unidos, uno de los tantos en convertir en amenaza a esclavos negros, indios de frontera y blancos pobres.

Piñeiro repara no en el museo que añora su amigo, sino en el de la Sociedad Histórica de Nueva York, a muy pocos metros de aquel.

En sus escalinatas hay dos estatuas de escala humana, esa desde la cual mira Piñeiro, la opuesta a la de su destinatario, tan afecto a lo monumental, a lo “jurásico", podría decirse luego de este epistolario.

De un lado está Lincoln, quien se oponía a la esclavitud pero no veía a los negros como sus iguales; del otro Frederic Douglass, un hombre que sufrió la esclavitud y terminó convirtiéndose en líder del movimiento abolicionista de quien Piñeiro acaba de leer su autobiografía.

Como Gianvito que retratara los vestigios de la esclavitud presentes pero invisibles en plena ciudad, como lo hiciera él mismo en El hombre robado cuando reparó en nombres de calles y de museos, en monumentos y en esas huellas casi insignificantes de lo único que quedó del casco de la estancia de Rosas dinamitado por quienes vencieron a ese otro “cuco de unos” en Caseros, Piñeiro se detiene en la lápida del monumento a Douglass en Manhattan y lee un fragmento de la autobiografía en el que cuenta que al llegar a Nueva York, “sin casa ni amigos, sin un trozo de pan ni dinero para comprarlo”, se sentía perseguido “por cazadores impiadosos”, como quien “había escapado de una jaula de leones hambrientos […], rodeado de fieras salvajes cuya avaricia por tragarse al desnutrido y tembloroso fugitivo es solo equivalente a la de los monstruos de las profundidades que se tragan al desprotegido pez”.

Acompaña la oscuridad de un relato cada vez más denso con tomas que van del atardecer a la noche profunda y fueron realizadas en Queens, ese barrio en el que cada casa luce orgullosa su bandera de los Estados Unidos, esa zona de “votantes de Trump”, precisa el director de Viola.

Douglass solo pide que se pongan en su lugar, cosa que hacen muchos jóvenes (también blancos) por estos días en Estados Unidos, incluido Piñeiro.

IV.

¡Ah, reconcentrarse y pensar!

Decirse, esto es, ahora pienso –sentado

sobre el banco junto a la ventanilla amiga […]

mortifica el olor del carbón

la avidez de los sentidos: un dolor terrible

pesa en el corazón, así de nuevo vivo.

Pier Paolo Pasolini, El privilegio de pensar.

Como las de Flaubert y Turguienev, como las de Rilke con Pasternak y Tviestaieva, éstas son cartas entre un maestro y un discípulo. Quien fuera alumno y ahora es amigo, hoy, con la elección de algunos materiales y el uso del género documental del que aprendiera las primeras armas precisamente de Llinás, puede dar un consejo antes que una lección.

Llinás tiene el privilegio de jugar como un niño. Lo viene haciendo desde Balnearios y allende Historias extraordinarias, su obra más deslumbrante. A la distancia, su amigo entiende por qué su lugar preferido es el Museo de Ciencias Naturales donde aún reinan los dinosaurios. Sabe que ese otro tango de Maizani que acompaña esta segunda misiva, aunado al gracioso paso de comedia con el que se engolosina al punto de perderse en naderías sobre el monumento de Colón, son pruebas de que está anclado no ya en su “Buenos Aires querido”, sino en la tierna infancia.

Como buen amigo, y para cumplirle el sueño de niño aferrado a su paraíso perdido, le envía una postal del museo.

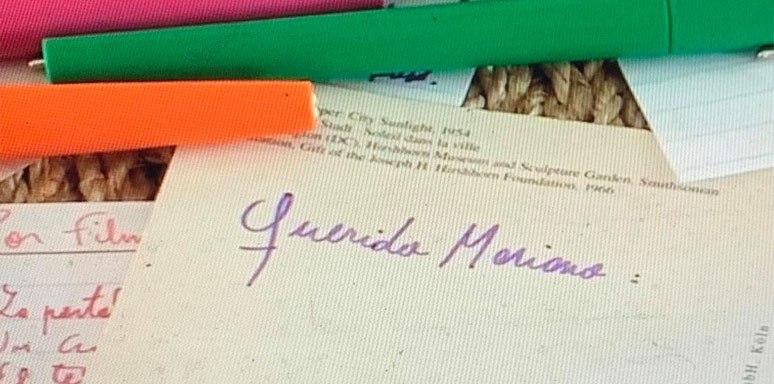

Pero en el anverso, junto al afectuoso saludo para él y su familia, Piñeiro escribe de puño y letra, y con fibras de colores –ya no es un niño sino un militante de la diversidad sexual–, los primeros versos de El privilegio de pensar de Pasolini.

Apoyando Las aventuras de la China Iron de Cabezón Cámara de canto contra el suelo y poniendo el celular dentro para poder enfocar bien, en este caso a un grupo de personas que juega en la orilla, cierra su carta brindándole una solución para eso que a su amigo lo tiene a mal traer, la falta de trípode.

El pensar es un privilegio del que no ha perdido la curiosidad, pero que sabe que todo paraíso es un paraíso perdido, un lugar en el que, entre otras cosas, seguro están los dinosaurios. También de quienes miran la historia y sus infamias, no sin permitirse el divertimento –que en este caso puede llevar a Piñeiro a ver las moles de Manhattan como tortas de fiesta–, pero apoyándose –vaya si son importantes ciertos trípodes– en testimonios de mayorías sojuzgadas.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí