El perfecto asesino

¿Cómo sobrevivirá el policial en el siglo XXI, ahora que el mundo todo está en manos de criminales?

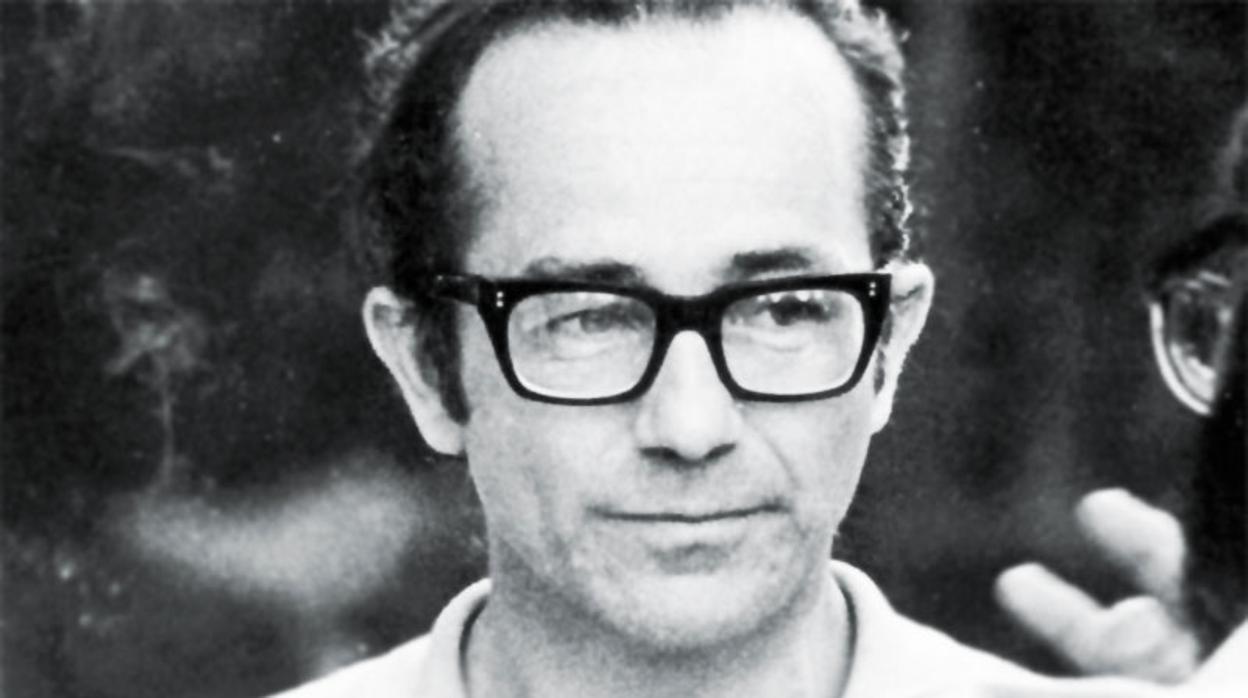

A comienzos de 1954 —hace casi un siglo, aunque parezca mentira: cuando se vivía en la anticipación de un nuevo disco de Sinatra, la televisión era un electrodoméstico importado y los médicos fumaban mientras pedían que dijeses treinta y tres—, un periodista y escritor tan joven como antiperonista, Rodolfo Jorge Walsh, publicó un panegírico sobre el policial en el diario La Nación. Allí remontaba los orígenes del género a La Biblia, con Daniel, el interpretador de sueños, como primer detective de la historia. Su recorrido hacía escala en Homero, Cicerón, El conde Lucanor, Las mil y una noches, el Decamerón, el Zadig de Voltaire y el Quijote, para entonces conectar con los formalizadores del género: Hawthorne, Poe, Wilkie Collins y compañía.

Lo de Walsh era sobreactuación. Para defender el género no hacía falta exagerar un linaje que lo vincula con los monumentos de la literatura mainstream. Porque a Walsh le gustaban los policiales en sus propios términos y desde chico, cuando los peones de los campos que su padre regía como mayordomo hojeaban novelitas pulp de esas que se vendían en los kioskos. Pero siempre temió que el género fuese menor —porque lo era: un consumo popular— y por ende un placer culpable; algo que había que leer a escondidas, sin confesarlo en los círculos sociales que aspiraba a frecuentar. Hasta que, a mediados de los '40, Borges y Bioy Casares iniciaron una tarea de reivindicación a través de la colección El Séptimo Círculo. Y Walsh, que era admirador confeso de Borges (en una carta del '54 a Donald Yates, lo definía como "el escritor argentino más talentoso y lúcido"), sintió que había llegado el momento de ponerse a prueba.

Poco después recibió el Premio Municipal de Literatura por su primer libro, una colección de cuentos llamada Variaciones en rojo que, en su genuflexión hacia la vertiente de enigmas a la inglesa, atrasaba un cuarto de siglo. Dashiell Hammett ya había inventado la vertiente negra en 1929, con Cosecha roja, pero claro: Hammett era un populista de izquierda y Walsh era un joven conservador que venía de militar en el nacionalismo de derecha. Todavía pensaba en el crimen como anomalía en el seno de una sociedad civilizada; no estaba en condiciones de entender que, en su articulación del poder económico con los medios y las instituciones políticas y judiciales, el sistema todo era criminal.

La hipérbole de rastrear el policial hasta La Biblia enmascaraba un error frecuente: el de no percibir cuánto de común hay entre lo que entendemos como el género propiamente dicho y el mainstream de la literatura universal. En algún sentido, todo relato —desde la épica y la picaresca hasta el Beckett que acababa de estrenar, en el '53, Esperando a Godot— entraña una búsqueda de sentido. Se narra, siempre, para arribar a un destino que no es exactamente idéntico al punto de partida; de otro modo, ¿cuál sería la gracia? Algo debe ser descifrado, aun cuando a menudo esa necesidad no forme parte del menú inicial del relato. Narramos para entender más y mejor, con la secreta esperanza de que, al arribar al final del libro, seamos una versión superadora de lo que éramos en sus primeras páginas; y ese impulso oculto es el mismo cuando abrimos el Ulysses que al acometer El largo adiós. Toda la literatura es "de intriga" en algún sentido, porque proviene del mismo tronco que el género per se: el tan humano deseo de acceder a una cierta sabiduría, de arribar a una verdad que hasta entonces era solo intuición. El relato como investigación, dijo Piglia, es esencialmente una estrategia narrativa inteligente.

Pero Walsh no tardó en compensar el tiempo perdido y saltar a la vanguardia. A mediados del '56 ocurrieron los fusilamientos del basural de José León Suárez, un claro antecedente de los crímenes de Estado que llegarían a su clímax (esperemos no tener que decir, en un futuro: a su primer climax) con la dictadura de los '70. Una asonada peronista contra el régimen cívico-militar que se hacía llamar Revolución Libertadora había concluído en la detención y ejecución de un grupo de civiles, que en su mayoría no tenían nada que ver con el asunto: simplemente se habían reunido en casa de un vecino del barrio, a escuchar la pelea de Lause. A fines de ese mismo año Walsh se enteró que alguien había sobrevivido al fusilamiento; y la tentación de dar una primicia que le permitiese llegar a la tapa de los diarios —con el tiempo confesó que hasta soñaba con el Pulitzer— lo llevó a minimizar inicialmente el hecho de que, en su mayoría, los fusilados eran peronistas.

Pronto entendió que nadie quería difundir el asunto. Tan monolítico era el apoyo al régimen por parte de los medios —algunos de los cuales siguen en pie, y funcionando hoy como entonces—, que Walsh empezó a hablar (insisto, hace casi un siglo) de la existencia de una cadena de desinformación. Lo más sensato hubiese sido olvidarse de todo, para el beneficio de su carrera como periodista y escritor. Pero en aquel momento eligió —en una encrucijada que le habría divertido asumir como borgiana— estar a la altura de lo que consideraba un llamado de su destino y hacer lo que hubiese que hacer para difundir esa investigación que había realizado — esa verdad a la que había arribado, movido por la indignación ante una injusticia, a riesgo de su propia vida.

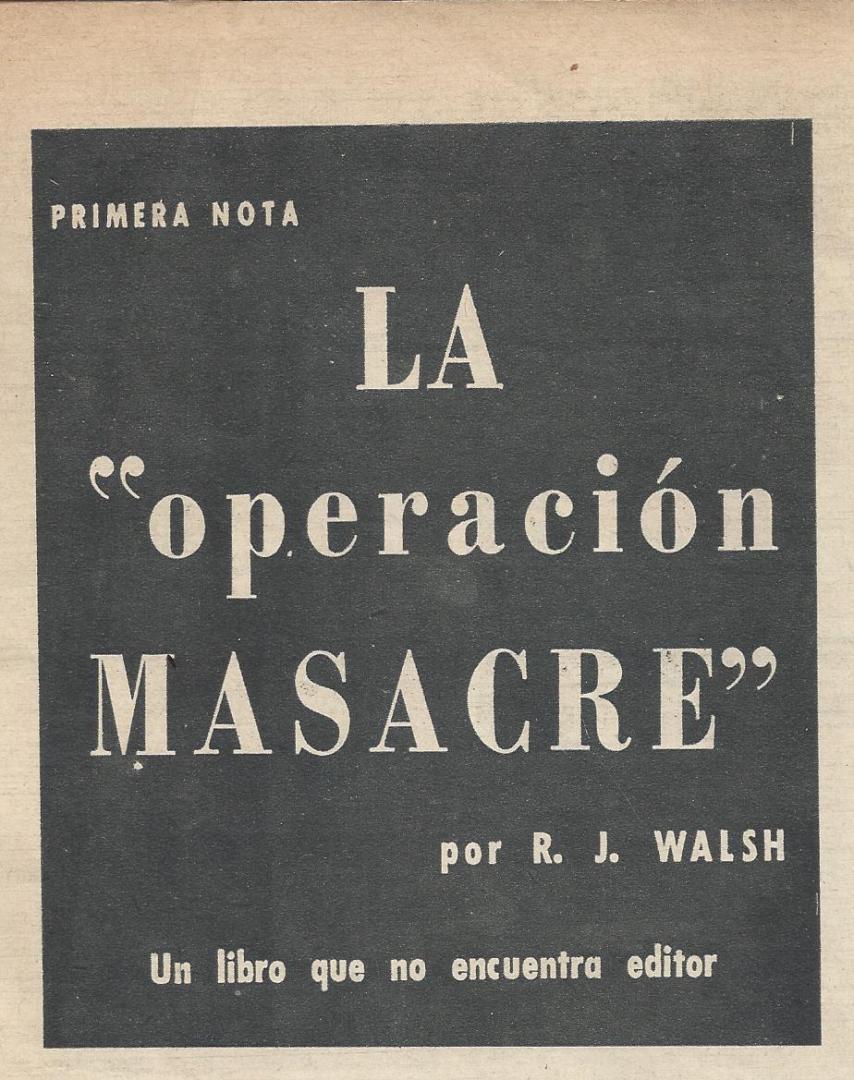

Este es el momento en el cual voy a sobreactuar yo. Para decir que, a partir de su consciencia de que para contar esa historia y que llegase a sus destinatarios naturales debía apelar a una forma nueva, Walsh cambió el rumbo de nuestra narrativa. Suele decirse que esta obra, Operación masacre (publicada primero por entregas y en el '57 como libro), inauguró el género que llamamos non fiction, varios años antes que el libro al que se reconoce internacionalmente como fundador: A sangre fría de Truman Capote. Yo creo que, a través de Operación masacre, Walsh hizo algo todavía más revulsivo: dejar sentadas las bases ideales para la novela criminal del siglo XXI.

¿Quién mató al policial tradicional?

El narrador de Operación masacre es un sujeto complejo: en parte periodista, en parte escritor de policiales —o sea, de ficciones— devenido detective en el mundo real, que arranca narrando en tercera persona omnisciente en un tono naturalista ("Nicolás Carranza no era un hombre feliz, esa noche del 9 de junio de 1956") y va evolucionando del relato convencional hacia un tono de denuncia expresado en primera persona. Lo que Operación masacre cuenta, pues, es la evolución de una consciencia, desde las formas difusas y pretendidamente objetivas del relato tradicional —eso es la tercera persona, que predica una distancia prudente respecto de lo que se narra— hacia un yo comprometido, una voz narradora que resigna la pretensión del escritor-como-dios que mira desde las alturas para contar desde el más humano de los barros.

Además el escritor / detective ha cerrado su investigación con éxito, pero para arribar a la más inquietante de las conclusiones: el asesino es un policía. Y no cualquiera, sino el Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, o sea el representante de hacer cumplir la ley en el territorio más vasto y rico de la Argentina. Sobre el final, Walsh exhibe la lucidez de quien finalmente ha entendido cómo es la cosa, el modo en que se articula esta sociedad. De un lado está el Poder, representado por el Jefe de Policía. Del otro lado estamos nosotros, en este caso él —como proxy, o sea quien nos representa—, o sea un anónimo, un Don Nadie que elige autodefinirse como "un periodista obscuro".

El duelo queda planteado. Y como no puede ser más desigual, el relato permanece trunco. En cualquier otra narración del género, el descubrimiento del criminal —en abundancia de pruebas respecto de su culpabilidad— daría paso al accionar de la Justicia. Pero en esta investigación del mundo real, el responsable del crimen es un representante insigne del Poder y por eso recibe protección: el gobierno militar lo avala, la Corte Suprema ignora la evidencia y los medios miran para otro lado. Para más inri, aún cuando la Revolución Fusiladora termina cayendo, el gobierno seudodemocrático de Frondizi asciende al asesino. El corolario es la impunidad premiada y ese no es un final ideal, no puede serlo; por eso Operación masacre parece una obra inconclusa, que Walsh retoca a medida que pasan los años pero sin arribar nunca a un cierre satisfactorio. Le va agregando epílogos que describe como provisorios, en los que detalla las nuevas trapisondas con que el Poder se preserva (los periodistas que "copian lo que les dicta el teniente coronel", los jueces que ven terroristas entre el pueblo pero nunca descubren a "los terroristas de arriba, los fusiladores, los torturadores") y expresa un desencanto creciente. En el epílogo a la edición del '64 dice que releyó la historia pensando que ahora la escribiría mejor, pero ante todo preguntándose: "¿La escribiría?"

Walsh confiesa su desilusión con la Justicia, con la democracia y con su oficio de periodista. No es casual que una década y pico después, a la hora de firmar el último texto que difundió en vida —la carta a la Junta Militar—, haya elegido definirse no como reportero ni como militante político, sino como escritor. Quizás intuyó que lo mejor que legaba a la posteridad como parte de su tarea de "dar testimonio en tiempos difíciles" eran sus escritos literarios, o por lo menos aquellos en los que le había permitido a lo literario copular con lo real para dar a luz criaturas inesperadas, al estilo Caso Satanowsky o ¿Quién mató a Rosendo? Por mucho que jugó con el texto de Operación masacre —al cual le metió nuevos prólogos y agregó el Retrato de la oligarquía dominante en la tercera edición del '69, donde hablaba de "esa clase (...) temperamentalmente inclinada al asesinato"—, el final siguió quedando trunco porque estaba bien que así fuese, porque esa era su forma ideal, porque ese abismo desde el cual despeñaba al lector era el único modo de expresar lo que había que decir, una inquietud para la cual no había consuelo ni admitía moño de regalo, la angustia en estado puro que deriva de contemplar por vez primera un mundo impiadoso.

Lo que el final contrahecho de Operación masacre decía era: Hemos recorrido un largo camino desde que apostamos a una civilización cuyas instituciones juraban buscar el bien común. Hoy sabemos que ese presupuesto es una mascarada, que el sistema está diseñado para beneficiar a los poderosos del modo más eficiente. En consecuencia, todo crimen es político. Y cuando se trata de un crimen particularmente funcional al poder, hacer justicia es casi imposible.

Así, en un texto investigado a escondidas, escrito en la clandestinidad bajo persecución concreta y a gatas publicado en medios y editoriales marginales, Rodolfo Walsh contrabandeó un mensaje oculto: las instrucciones respecto de lo que hay que hacer para alumbrar la novela criminal del siglo XXI.

Mundo Chinatown

El género que amamos nació en culturas que se glorificaban como cifra de la excelencia humana, donde el crimen era un error del sistema, una célula aislada que había degenerado, y el detective —el approach de aquellos criminólogos seminales era siempre seudo-científico— se desempeñaba como un médico: detectaba el tejido maligno y derivaba al sistema de Justicia para que medicase o extirpase en el quirófano. Con el género negro, el detective advirtió que ya no podía curar nada; su única opción era cagarse en el juramento hipocrático y alterar una receta para medicar de más, en la esperanza de que la sobredosis operase como veneno y tornase necrótico el tejido letal.

Pero de la Segunda Guerra para acá —desde el genocidio nazi e Hiroshima y Nagasaki—, ya no hay nada que el detective pueda hacer para que ocurra algo parecido a la justicia real. Su función es decorativa, está puesto en el escenario para apuntar en una dirección cuando el sistema urde sus tramas detrás de bastidores; en este sentido es tan efectivo como el vendedor medieval de dispensas, ni el detective puede prometer justicia ni el vendedor de dispensas garantiza a sus clientes una estancia más breve en el purgatorio. La ley existe —así como existen las fuerzas del orden, su brazo armado— para establecer que criminal es quien roba un banco cuando en realidad, como lo sugirió Brecht, el crimen es la existencia de una institución que se apodera del esfuerzo ajeno, lucra con él y no tributa a sus clientes sino al poder.

Así visto, el sistema todo es criminal y se torna imposible enfrentársele. La única salida sería la resignación, como recomiendan al detective Jake Gittes al final del film clásico de Polanski: "Olvídalo, Jake. Es Chinatown". Nuestro mundo entero ha devenido Chinatown. Y en Chinatown lo recomendable es pasar desapercibido y evitar que mandarín alguno repare en nuestra existencia.

En un universo así, ¿qué le queda por hacer el relato criminal? Todo indica que estaría llamado a reproducir ad infinitum el final trunco de Operación masacre: el/la protagonista arriban a la verdad pero no pueden difundirla —por lo menos, no masivamente— ni contar con los funcionarios públicos que deberían hacerla valer —policías, jueces—, de modo que los criminales quedarían sistemáticamente impunes. Suena frustrante, y lo es. Son las reglas del juego que este mundo impone. Sería ingenuo pretender que no existen.

Pero el margen de acción que le queda al relato criminal del siglo XXI no es menor. Al contrario, es de una enorme relevancia. Está claro que nos va a dificultar la llegada a un happy ending donde se aten todos los piolines para nuestra satisfacción y se haga justicia. Difícil que Sherlock reúna a los sospechosos de siempre y señale al culpable para que el inspector Lestrade lo lleve a los calabozos de Scotland Yard; en nuestro mundo, Lestrade sobornaría a Sherlock para que elija como culpable a un perejil o adulteraría la droga que Holmes se mete en las venas para que muera o, dado vuelta, pretenda que Mrs. Hudson es Moriarty travestido.

Ese sería, entonces, un primer rasgo del relato criminal del siglo XXI: no puede ser nunca tranquilizador. Está compelido a ser inquietante, porque nuestra realidad lo es. (Siempre y cuando uno conserve algo parecido a una conciencia, por supuesto.) Tiene que desequilibrarnos, que cuestionar todo nuestro sistema de creencias del mismo modo en que el/la protagonista se lo cuestiona a medida que avanza en su búsqueda de la verdad.

He aquí un segundo rasgo que no debería estar ausente: que la verdad a que se arriba no produzca consecuencias visibles en el mundo real no significa que pierda valor, por el contrario, se resignifica y potencia. Identificar al criminal Equis y contar con pruebas en su contra podrá fracasar en los estrados a la hora de condenarlo, pero de todos modos transforma al/la protagonista porque la verdad siempre es transformadora. En este sentido, el relato criminal del siglo XXI tenderá a una variante metafísica del género: lo que cuenta no es un cambio externo —un sistema abocado a restablecer su correcto funcionamiento— sino un cambio interior, la travesía de una consciencia hacia una lucidez nueva.

En el final original de Operación masacre, Walsh se describe como una figura insignificante, obscura, que contrasta con la energía enceguecedora del sistema de impunidad que lo rodea. Esto no puede sino ser inquietante, pero al mismo tiempo posee un carga positiva: significa que por primera vez puede ver el tablero al cual lo han lanzado a jugar y entender su rol en él — es un peón negro, una pieza menor, muy limitada, que de todos modos, si juega bien y establece alianzas inteligentes, puede llegar a coronar y adquirir nuevo poder. Es difícil, sí, pero no imposible; forma parte del menú. Lo importante, lo esencial, es que por primera vez hace pie en la realidad y puede calibrar sus movidas porque la verdad le ha abierto los ojos y ahora ve, sabe, entiende.

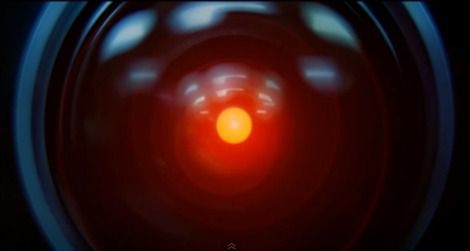

El tercer rasgo de esta narrativa tiene que ver con la calidad de esa lucidez que se persigue. ¿Qué está buscando el/la protagonista, qué es lo que desea saber más allá del dato material de la identidad de un criminal? Lo que se persigue es entender la naturaleza del sistema, un conocimiento que no puede sino transformar a quien logra adquirirlo. En este sentido, el prisma a través del cual el/la protagonista contempla el problema supone una evolución respecto del género tradicional. En el relato de enigma, el detective señalaba la pieza defectuosa y el sistema se autorreparaba. En la novela negra el detective entendía que la máquina era siniestra y le tiraba mugre adentro, en la esperanza de que se jodiera parte del mecanismo y por un ratito dejase de hacer daño. En el relato del siglo XXI, un/a (no) detective descubre que nada es como le contaron y que el crimen que lo/la puso en marcha no es sino una consecuencia del sistema que nos contiene. Por eso valoro la subtrama de intriga que existe en una fuente que puede sonar inesperada, el film 2001, Odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968): porque aporta algo esencial al relato criminal de hoy. Lo que cuenta, entre otras cosas, es el proceso mediante el cual el protagonista descubre que Hal, la inteligencia artificial de la cual creía depender, está loca y es asesina. A partir de allí hay que plantearse cómo sobrevivir, si es que sobrevivir en ese contexto vale la pena; y en último término, qué se puede hacer para desactivarla o mancar su funcionamiento.

El cuarto rasgo sugiere que, una vez asumido que vivimos en un sistema criminal —porque funciona como una ruleta trucada, que siempre beneficia a la casa—, llega el momento de la pregunta: ¿Y qué hacemos con el crimen? Cabe planteárselo: si este mecanismo está podrido desde la cabeza y su corrupción se desparrama por el tejido social (esto es lo único que el sistema socializa: su podredumbre, nunca el dinero contante y sonante más sí su endiosamiento), ¿qué sería más criminal, plegarse a la norma o seguir vociferando una excepción? El género del siglo XXI debería ser claro: lo que nuestrxs protagonistas y lectores hacen con el crimen es, ante todo, seguir nombrándolo como tal. Que la mayoría lo perpetre o consienta no lo vuelve lícito, por eso al calificar sus hechos de criminales hacemos lo esencial, que es establecer una distinción ética. Pueden ser poderosísimos y lograr que las mayorías acepten una situación de vasallaje, pero eso no los convierte en virtuosos. Lo que el género hará en este siglo será denunciarlos desde el desierto, con voz profética. Nadie nos escuchará al principio porque nos tomarán por dementes y desmelenados —como cualquier profeta que se precie—, que descaradamente señalan con un dedo sucio a los notables de la sociedad. Pero bastará con que unx solx se anime a escucharnos, para que la semilla de la duda quede plantada.

El quinto y último rasgo prolonga esa concienciación. Una vez que entendimos que el sistema está basado en el crimen y que por eso lo señalamos como tal, ¿qué nos resta hacer? ¿Basta con asumir que ciertas conductas son criminales y en el mejor de los casos denunciarlas —socialmente, ya que la denuncia legal no suele prosperar—, o hay algo más que esté a nuestro alcance? Y sí, lo hay. Puedo carecer de poder para lograr que un criminal sea juzgado y condenado, pero no carezco de la voluntad para no convertirme en su cómplice. En el relato criminal del siglo XXI, el/la protagonista fortalece su identidad como paria dentro de un sistema que no lx representa. Por supuesto, eso no significa que esté solx. Si algo sobran en este tablero son otros peones, dispuestos a articular jugadas.

Crimen y (falta de) castigo

Lo que hasta ahora sostuvo el género era que los crímenes eran "errores o excesos" de un sistema que, más allá de esas excepciones, funcionaba bien. Los que el género sostiene en el siglo XXI es que, por el contrario, esos crímenes son una expresión del funcionamiento del sistema, parte esencial de su mecanismo. Para que un sistema radicalmente injusto se prolongue en el tiempo, tienen que existir fuertes mecanismos de control social. Por eso, cuando algo o alguien se desmadra se recurre a una violencia que produce un crimen visible; pero en la vida cotidiana, cuando todo parece marchar más o menos como siempre, el control social se verifica a través de violencias poco visibles o no registradas como tales, lo cual redunda en —para homenajear a un colega— lo que podríamos llamar crímenes imperceptibles. Los "errores y excesos" —uso la terminología con que se excusaban los criminales de la dictadura, dado que el razonamiento con que el sistema sigue justificándose es el mismo— son crímenes imperfectos, porque muestran la hilacha del mecanismo de control social, lo exponen, lo dejan en off side; pero el sistema comete a diario crímenes que son perfectos, porque ni siquiera parecen crímenes y porque eximen de culpa a sus verdaderos responsables.

Y es precisamente esta área la que le abre al género una posibilidad nueva. No digo que ya no debamos escribir historias sobre atracos, asesinatos por envidia, celos y ambición o estafas deslumbrantes. Lo que digo es que, ahora que intuímos de qué modo cada crimen individual se conecta con la matriz del sistema —si los poderosos engañan y matan a diario en su propio beneficio, ¿cómo evitar que la gente común apele a una de las pocas vías que le quedan para ascender socialmente u obtener satisfacción?—, ya no podemos escribir sobre episodios aislados, desgajados de la urdimbre que los genera y da sentido. En el género del siglo XXI, el crimen es un ritual que evoca el credo secreto de la sociedad que nos convirtió en lo que somos.

En las últimas horas se produjeron tres hechos que no podrían parecer más distintos. Una niña de diez años fue secuestrada y apareció muerta y desnuda dentro de bolsas de basura. Al protestar contra un desalojo que consideraba injusto, un campesino santiagueño fue víctima de las llamas y murió días después. Acorralado por la falta de trabajo y el acoso policial, un changarín chaqueño —que tiempo atrás se había convertido en noticia, al salvar a una niña caída de un puente— se suicidó. De estos tres, sólo el primero sería un crimen formal, mientras que el segundo podría ser homicidio culposo, porque se escucha un disparo justo antes de que estalle el recipiente del combustible y el campesino se inflame a lo bonzo.

Aun cuando se condenase a el o los asesinos de Sheila Ayala, la niña de diez años: ¿quedaría resuelto su crimen? ¿O no habría que apuntar también a la situación que condujo a esta criatura a vivir en una intemperie existencial —expuesta a todos los peligros, sin ninguna de las redes de contención que preservan a las familias de clase media— mucho antes de que se arrojase su cuerpo a una zona de nadie entre dos medianeras? No olvidemos que, entre las filas de nuestros bienpensantes, hay muchos que ni siquiera consideran la muerte de Sheila como un crimen sino como un hecho natural, de esas cosas que pasan entre la gente inferior que vive vidas bestiales — un perro cimarrón que mata a un cachorro. Pero el o los asesinos materiales de Sheila no hicieron más que empujarla al ataúd que el sistema ya le había preparado. Por lo cual deben ser condenados, sin duda, sin que eso resuelva el problema de fondo. Si se juzgasen los crímenes de Hiroshima y Nagasaki —que a no dudarlo, fueron crímenes contra la humanidad—, ¿nos daríamos por satisfechos si se condenase sólo a los obreros que remacharon las bombas?

Nadie niega hoy que Operación masacre es un hito en la historia de nuestras letras. Pero en general se lo valora en tanto texto periodístico-histórico o por su contribución de un género nuevo al mainstream literario. Y así se soslaya su increíble aporte al género que fue uno de los primeros amores de Walsh y que, como lo señaló Viviana Paletta en un ensayo, fue además "el laboratorio de su escritura y de sus inquietudes sociales". Con Operación masacre, Walsh escribió nuestro Crimen y (falta de) castigo. Y sentó las bases para un salto evolutivo del género que se mostraba encallado, produciendo variaciones infinitas sobre el noir. Queda en nuestras manos, entonces —en la sensibilidad de lxs escritorxs y lectorsx que amamos este tipo de relatos—, la tarea de descifrar el código que el criptógrafo Walsh escondió entre las páginas de su texto más genial para, una vez descifrado, llevar el género a las alturas enrarecidas de lo que puede ser su hora más relevante.

Este texto fue leído durante la edición 2018 del festival BAN!, Buenos Aires Negra.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí