El paraíso, ahora

A 50 años de la muerte de Jim Morrison, una reflexión sobre las obras que nos ayudan a vivir

La primera vez que la voz de Jim Morrison me hipnotizó fue el 4, o a lo sumo el 5 de abril de 1980. En el cine Atlas de la calle Lavalle: Apocalypse Now se estrenó el jueves 3 y, como enfermo del cine que era desde niño, debo haber corrido a verla ese fin de semana, lloviese o tronase. Acudía, claro, a ver la nueva película de Francis Coppola, el director de los dos Padrinos que existían hasta entonces y de la genial La conversación. Pero nada de lo que Coppola había hecho me preparó para lo que vería.

Las luces se apagaron. La sala repleta se enfrentaba a una selva, un sinfín de árboles y hojas verdes. Al instante se coló un sonido de fondo que se volvió más inquietante cuando identificamos a qué se debía: era el ruido —deliberadamente deformado— de helicópteros militares que se cruzaban en la pantalla, entre el público y la selva. Con la parsimonia del animal que repta, una guitarra eléctrica hizo su irrupción, tocando una melodía sinuosa, de aires orientales. Y cuando comenzábamos a habituarnos a esa cadencia, la arboleda fue devorada por una bola de fuego que la consumió por entero, mientras Morrison cantaba estos versos, que jamás olvidé:

Este es el fin, bello amigo

Este es el fin, mi único amigo, el fin

De nuestros elaborados planes, el fin

De todo lo que existe, el fin

De todo lo que se mantiene de pie, el fin

Ya no más seguridades ni sorpresas, el fin

Nunca volveré a mirarte a los ojos.

¿Qué era eso? Yo había ido a ver una película de Coppola sobre Vietnam, pero ese prólogo me convenció de que se trataba de otra clase de trip. Todavía no había leído el relato de Joseph Conrad que Coppola adaptaba, trasladándolo a tiempos modernos, y que se llama El corazón de las tinieblas; de tenerlo leído, me habría preparado mejor. Tampoco sabía que ese inicio —y también ese final, porque el film retoma la canción de The Doors, que se llama The End, para animar la ceremonia sangrienta que cierra el drama— era una colaboración de ultratumba entre dos ex alumnos de la misma camada de la carrera de cine de la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles: Coppola y James Douglas Morrison, el hijo del almirante más joven de la Armada de los Estados Unidos. Y digo de ultratumba, porque a esa altura Morrison llevaba casi nueve años muerto. En estos días cumplirá cincuenta in absentia, o sea medio siglo: se lo certificó difunto en París, el 3 de julio de 1971.

Aquella visión de Apocalypse Now me transformó alquímicamente. Era mucho más que una película: una experiencia, un viaje demencial que en efecto te hacía sentir que remontabas un río hacia el corazón de las tinieblas vietnamitas... y además, que habías consumido los mismos alucinógenos que los tripulantes de la barcaza. La película me hizo entrar en trance; cuando dije que desde los minutos iniciales me sentí hipnotizado, no exageraba. Y conste que me presenté sobrio al ritual. A esa altura yo era un tipo de 18 años que casi no bebía y todavía no había probado un porro.

Lo que la película detonó era ante todo mérito de Coppola y sus colaboradores, pero en menor pero no menos determinante medida, también de la circunstancia argentina. Por entonces —reitero: 1980— vivíamos bajo un régimen represivo de rasgos perversos, que disimulaba entre los pliegues de la hipocresía general; y en ese contexto yo era un pendejo que había crecido sintiéndose vigilado, sospechado, en peligro constante, por el simple hecho de saberse distinto, de no encajar en el molde del concheto derecho y humano que le presentaban como única opción.

Esa película me subió de un empujón a un viaje hacia el fin de la noche, en busca de un personaje —el coronel Kurtz, o sea Marlon Brando— que llevaba la lógica del invasor a su extremo. Yo no estaba aún en condiciones de conectar realidades tan dispares, pero la justificación de Kurtz podría haber sido repetida por los Señores de la Muerte que acá, entre nosotros, decidieron que esa dictadura no sería como las anteriores. Tenemos que amigarnos con el horror... Ser capaces de matar sin sentimientos, sin pasión, sin juzgarnos, argumentaba Kurtz. ¿Habían dicho algo parecido Massera, Camps o el Tigre Acosta, antes de lanzar a sus perros negros contra el pueblo?

Y sin embargo, buena parte de la sociedad argentina les dio carta blanca. Con el tiempo llegaría la decepción, como anticipaban los versos de Break On Through, la canción que inauguraba el disco debut de los Doors:

Encontré una isla en tus brazos

Un país en tus ojos

Brazos que encadenan, ojos que mienten.

Tumbas y culebras

Seis años más tarde, ya con Alfonsín en la Rosada, viajé a Europa por primera vez. Y en París, además de visitar los sitios obvios, sucumbí al impulso de visitar el cementerio de Père-Lachaise. Yo aborrecía esa clase de lugares, que asociaba con la sucesión de muertes familiares que jalonaron mi infancia; y sin embargo quise ir a ese osario en particular, y no para visitar las tumbas de Oscar Wilde, Edith Piaf, Honoré de Balzac o Georges Méliès, que por entonces no me importaban tanto. No, fui específicamente a ver la tumba de Jim Morrison. Sin saber del todo por qué, dado que no me consideraba un fan; de hecho, el primer disco de The Doors me lo compré después de esa visita, en la FNAC del Forum des Halles: una compilación llamada Weird Scenes Inside The Goldmine, o sea Escenas extrañas en el interior de la mina de oro, un verso de —mirá vos— The End, la canción que me había llevado hasta allí.

Tal vez sentí que debía agradecerle que hubiese oficiado de chamán, lanzándome a esa experiencia trascendente que significó Apocalypse Now. Pero, más allá de las razones, aquella visita a Père-Lachaise se convirtió en otro momento memorable de mi vida.

El metro me dejó cerca de una entrada lateral. Esto me privó de recibir los mapas que te daban si entrabas por la puerta grande, una guía donde ya venían marcadas las tumbas famosas. No me quedó otra que yirar y preguntar. Mi francés precario hizo que no terminase de entender las indicaciones, no sabía si me dirigían a la calle Seis o a la Dieciséis, y el cementerio tenía mucho de infierno concéntrico. Llegado un momento, empecé a resignarme al fracaso. Entonces comprendí que estaba errando el código. Si en vez de buscar los números de las calles miraba las indicaciones que estaban pintadas por doquier, no había forma de perderse. Descubrí frases garabateadas por todas partes, sin respeto alguno por cruces y bóvedas, que marcaban el camino. Morrison Avenue, y una flecha. Jim está ahí, y otra flecha. Te estás acercando, y una flecha más. Les hice caso y llegué sin despistarme.

La tumba de Morrison era sencilla: un bloque de cemento sobre el que se alzaba un busto que había perdido su nariz. El espectáculo consistía en lo que la rodeaba. Para empezar, estaba llena de gente. Algunos turistas llegaban, presentaban sus respetos y seguían camino, pero la mayoría se quedaba ahí a pasar el rato. Me puse a charlar con un italiano de Rímini, que creo se llamaba Carlo; no estoy seguro de su nombre, pero recuerdo perfectamente la culebra que llevaba encima. Un bicho de treinta centímetros de largo, que asomaba por la manga de su camisa, se escondía, reaparecía por su cuello y más tarde balconeaba desde su otra manga. Cuando le dije que era argentino, apeló a la referencia inescapable: Diego Maradona.

(Era noviembre del '86. Hace 35 años. Este texto se está llenando de ecos inesperados. Apenas llegué a París, que acababa de sufrir un ataque terrorista, dos canas me frenaron en una boca del subte y me pidieron documentos. Imagínense: el pibe con fobia a la yuta a consecuencia de su experiencia dictatorial, abordado en un país extranjero por dos flics que desconfiaban de la cara de fundamentalista islámico que la genética le obsequió. Pero apenas pelé el pasaporte, uno de los canas dijo: "Argentin? Maradona, merveilleux!" Y me dejó seguir con una palmada amigable. Si hubiesen pelado un acordeón, terminábamos cantando los tres como borrachos.)

Lo otro que sorprendía en la tumba de Morrison era el hecho de que no había ninguna cruz o bóveda, en al menos seis metros en derredor, que no estuviese escrita, tallada, garabateada por los peregrinos que habían llegado antes que yo. Casi siempre citando versos de Morrison, firmados por los visitantes. Y no representaban el acumulado de una década: todas las inscripciones tenían fecha del '86, porque las autoridades del cementerio pulían piedras y mármoles a cero todos los años. Y aun así no quedaba espacio disponible. Había dos bóvedas separadas por un aire de unos diez centímetros, pero sus laterales enfrentados estaban escritos de todos modos, hasta donde mi vista se perdía. Quise probar suerte —por afán científico, no para sumarme a la polución textual— y descubrí que mi lapicera no cabía en ese espacio. Las citas morrisonianas estaban grabadas en múltiples idiomas. Terminé copiando una en griego en una servilleta del Cafe del Flore que llevaba en el bolsillo, con la esperanza de que una amiga la tradujese a mi regreso. Cualquier día de estos me reencontraré con ese papelito, atesorado dentro de un libro viejo.

¿Qué hacía aquella multitud en la tumba de un rockero que había muerto quince años atrás? ¿Lo sabían ellos con la certeza de la cual yo carecía, o también habían sido convocados por impulsos difusos? Sólo puedo responder por mí: el crío que, durante un momento oscuro, se sobrepuso a la parálisis que le producía el miedo a la muerte, gracias a una canción que —si he de ser sincero— era mucho más que una canción.

Bienvenidos al cabaret

The End cerraba el álbum debut de The Doors, que es de enero del '67. No olvidemos que en aquella época los que empujaban los límites en materia musical eran los Beatles y los Stones, que en el '66 lanzaron Revolver y Aftermath. Esos discos rompieron con las constricciones de lo que se consideraba una canción pop. Pero quiebres como Under My Thumb lo eran apenas en términos estilísticos, puramente musicales. Y She Said She Said, de John Lennon, recogía el comentario que el actor Peter Fonda había hecho ante los Beatles durante una velada de trips de ácido: "Yo sé lo que significa estar muerto", a cuento de un balazo que se había pegado accidentalmente de niño. Pero aun así, las canciones de Beatles y Stones en el '66 encarnaban transgresiones tímidas, dentro del formato que no solía superar la barrera de los tres minutos de duración. The End duraba casi doce minutos y dinamitaba hasta la última convención de lo que se podía hacer, y decir, dentro del marco de una canción. Por lo pronto, no te insinuaba que sabía cómo es eso de estar muerto, como quien posee un secreto que lo hace especial y no piensa compartir. The End te ofrecía participar, te desafiaba a experimentar la muerte en carne propia y premiaba tu coraje, al permitirte emerger, renovado, al otro lado del río.

Como diría el Indio: Beatles y Stones eran músicos que se hicieron freaks, mientras que Morrison fue un freak que se hizo músico. The End no constituía una composición que surgió en la habitación de un hotel durante la espera de un show, o algo pergeñado en estudio: fue una pieza colectiva que tomó forma de a poco, aluvionalmente, durante meses de actuación en el Whisky a Go Go, el célebre boliche de West Hollywood, Los Angeles, mientras la banda experimentaba en vivo e incorporaba la reacción del público ante lo que sucedía en escena. En esa línea, The End significaba algo que el rock ni siquiera había soñado, y mucho menos intentado hasta entonces: era teatro, drama en escena, con una intensidad propia de las tragedias griega o isabelina. Beatles y Stones habían interpretado múltiples covers en sus primeros discos, canciones de pioneros del blues y del rock and roll. Pero en su álbum debut, los Doors incluyeron una canción de Bertolt Brecht y Kurt Weill, Alabama Song, parte de su ópera Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny.

Ellos lo tenían claro desde el comienzo. The Doors hacían rock, sí, pero como debía sonar desde el escenario salpicado de alcohol, orín y saliva de un cabaret decadente.

Un ritual inhabitual

Los Beatles ya habían renunciado a tocar en vivo porque total para qué, si nadie los escuchaba; y los Stones eran una banda profesional, muy cool, con un cantante que bailaba como un nene cuando trata de ser guarango. Pero los Doors eran un experimento peligroso, el proyecto de un baby boomer de los Estados Unidos con alma de doctor Frankenstein, que soñaba con hacer cine alternativo y se había intoxicado de poetas malditos. En consecuencia, la canción que comenzó como despedida de una novia llamada Mary Werbelow —un simple requiebro de amor— se convirtió en una mini-sinfonía apocalíptica, que te invitaba no sólo a abrirte a la posibilidad de la muerte, sino que te desafiaba a precipitarla, asesinando todo aquello que te ataba a tu viejo yo. The End tomaba riesgos que reducían todo lo que Beatles y Stones habían hecho hasta entonces a la categoría de música para críos. Y que conste que hablo desde el amor que les tengo a Beatles y Stones, que es descomunal. Pero necesito referirme a los parámetros de la época para mensurar la temeridad de Morrison en su exacta dimensión.

Estaba el arranque de efecto intoxicante, en los arpegios de la guitarra que Robby Krieger había afinado de un modo que aprendió de Ravi Shankar y por ende suena a cítara. Estaban los versos inquietantes de Morrison, que cortan amarras con todas nuestras seguridades pero a la vez insinúan otro tipo de recompensa:

¿Te imaginás lo que seremos

Una vez que nos volvamos ilimitados, libres?

Y al mismo tiempo no disimulaban que para obtener eso había que atravesar una tierra baldía:

Perdidos en una inmensidad yerma, romana de dolor

Todos los niños han enloquecido

En espera de la lluvia de verano.

Mientras la dirección en que avanzamos es pura incertidumbre:

Chofer, ¿adónde nos llevás?

En mitad del desierto —a los 6'27''— Morrison comienza a narrar, ya que no a cantar, una historia-dentro-de-la-historia, sobre un asesino que despierta, se coloca una máscara, visita a su hermano y a su hermana —de un modo que insinúa que son sus primeras víctimas—, para finalmente enfrentarse a su padre y decirle que quiere matarlo, y a su madre, a quien le anuncia que quiere cogérsela. (¿Se imaginan esto, sonando en una habitación, un parlante, un escenario, hace cincuenta y cuatro años?)

El ritmo se acelera y la música se torna frenética, ponzoñosa, mientras Morrison incita a galopar más rápido, con interjecciones y monosílabos. Hasta que sobreviene el climax y la marea se retira, sellando la despedida con filosófico desapego:

Duele dejarte libre

Pero sé que nunca vas a seguirme.

El fin de las risas y de las mentiras delicadas

El fin de las noches en que tratamos de morir.

Este es el fin.

Rock del Olimpo

Durante un lapso fugaz, que coincide con esos "tres putos años" que, según Solari, encapsularon lo mejor de los '60, The Doors brillaron de modo enceguecedor. Y el portador de su flama era Jim Morrison, un pibe más fotogénico que dios del Olimpo: bello como Apolo, calenturiento como Zeus y siniestro como Hades. No olvidemos los componentes nacionalistas que fueron un factor más en la ecuación de su éxito: Beatles y Stones eran productos importados, mientras que los Doors fueron la primera banda de los Estados Unidos en condiciones de competir con la mística de allende los mares. Los también locales Beach Boys tenían popularidad y prestigio —Pet Sounds fue otra de las criaturas nacidas en el '66—, pero en muchos sentidos eran más de lo mismo, jugaban en la misma liga de Beatles y Stones y llevaban las de perder, al menos en materia de magnetismo masivo. En cambio, los Doors eran por completo otra cosa, musicalmente, estéticamernte — políticamente.

Morrison conectó con el erotismo del Presley inicial y lo elevó a la enésima potencia. La seducción de los Beatles derivaba de su bonhomía y de su inteligencia, y Jagger era un escarbadientes con labios de negro. Pero Morrison —esa criatura de bucles miguelangelescos, torso desnudo y pantalones de cuero— era el pecado hecho carne; la versión masculina de lo que representaba Marilyn, el lado oscuro de su luna. Francamente icónico, el guacho. Y como además era listo, culto, impredecible, escribía letras que estaban muy por encima de la media de la época y tenía una presencia escénica única para aquellos años —otra vez como Marilyn: ¡no podías sacarle los ojos de encima!—, su éxito no podía sino detonar, más temprano que tarde.

Por supuesto, así como su astro alcanzó al cielo en tiempo récord, propulsado por el cañonazo de las ventas y el cotorreo masivo, estaba condenado a caer dramáticamente. Nuestras sociedades rara vez perdonan a quien eclipsa al resto del firmamento. Y esta leyenda en formación tenía patas más cortas de las necesarias. La banda no era un combo sublime: se trataba de tres músicos competentes, aunque de rango limitado. Morrison tampoco era un gran cantante. Sus letras podían sonar pretenciosas, un guiso de influencias a medio cocer. (Su formación distaba de ser académica: nacido en la Florida, hijo de un militar —marino— de profesión, vivió y estudió en todas partes y en ninguna, hasta recalar en California.) Y si bien es cierto que fue el primero en disfrutar de su fugaz etapa como reencarnación de Adonis, toda la vida había sido lo que pronto volvió a ser: un gordito de rasgos agradables. Para colmo, carecía de la convicción necesaria para sostener el juego de la fama. En su relación con la prensa, Beatles y Stones eran consumados profesionales: ciento por ciento british, educados y encantadores. Morrison no dejó nunca de poner a prueba a sus interlocutores, de incomodarlos. Y no era algo que hacía tan sólo con los jornaleros, abusando de su posición de poder. El mismo Ahmet Ertegun, capo de Atlantic Records, contó que Morrison había sostenido con él una conversación deliciosa para, al rato nomás, pararse encima de sus sillones y destrozar los cuadros que colgaban de sus paredes, valuados en decenas de miles de dólares.

Sin dudas patentó el comportamiento excesivo y destructivo que a partir de entonces identificamos como el cliché del rock star. Pero, a diferencia de la mayoría de quienes avanzaron sobre sus huellas, yo creo que hizo lo que hizo no para sostener un personaje ni para figurar en las revistas, sino lanzado a una búsqueda personal que trascendía, y por mucho, lo que un amigo llama los decorados del rock.

Una familia muy normal

Tal vez haya aspirado a algo que estaba por encima de sus posibilidades. También es posible que se haya tomado de modo excesivamente literal a los poetas y visionarios que admiraba, y exagerado aquello de aspirar a la belleza por la vía de los excesos y la desorganización de los sentidos. Pero lo indiscutible es que Morrison llevó adelante ese plan al pie de la letra; y por eso me permito creer que su experiencia fue genuina.

Para Morrison, su familia representaba un trauma que necesitaba trascender: el padre ausente y a la vez disciplinador, la madre omnipresente y devoradora. Por supuesto, todos cargamos con el peso una herencia sanguínea y de crianza, pero este muñeco se compró un ejemplar de Sófocles for Dummies y se aplicó a pulverizar su matriz hogareña con un coraje ciego.

Para el comunicado de prensa que acompañaba la salida del primer disco de los Doors, Morrison dijo que era huérfano. Y en el último tema se cargaba a los suyos con todas las letras: la descripción del grupo —hermana y hermano, padres— a quien el killer despacha en mitad de The End es idéntica a la de su familia y no puede ser considerada casual. Presionado por la prensa, aclaró que no sentía deseos de llevar a cabo exactamente aquello que el texto describía; pero subrayó que la narrativa apuntaba a la necesidad de cortar con todas las amarras que limitan la libertad verdadera.

Todavía hoy me agarro la cabeza cuando imagino la escena en casa de la familia Morrison. Después de meses o años de saber poco y nada del primogénito, cae un diario donde Jimmy dice que su familia está muerta y al rato suena en la radio una canción donde cuenta que se los cepilla a todos, a algunos en la doble acepción del término. Ahora que tengo edad para ser su padre, siento piedad por el almirante Morrison, que debió ejercer el mando sobre centenares de pibes que seguramente escuchaban a los Doors a escondidas y cantaban a sus espaldas el mantra que Jim repetía durante los conciertos: kill the pa, fuck the ma, kill the pa, fuck the ma...

El soldado conocido

La actitud del freak convertido en músico era confrontativa. Lo cual podía pasar por cagarse en Bill Graham, el más grande promotor de shows de la época, porque les había pagado dos mangos en sus comienzos. O en Ed Sullivan, el conductor del programa de variedades más popular de la TV, que les pidió cambiar un verso de Light My Fire, ese que dice nena, no podemos estar más fumados, o colocados. Morrison le dijo que sí y cuando llegó la emisión en vivo cantó la letra original, provocando la ira del viejo, que ni siquiera se dignó a despedirse de la banda.

The Doors en el programa de Ed Sullivan: ups...

Pero donde esa actitud quedaba más de manifiesto era en escena. El público iba a ver a otras bandas para pasarla bien, pero peregrinaba detrás de los Doors para ver qué demonios haría Morrison esa vez. En este sentido, el trío de instrumentistas (el tecladista Ray Manzarek, el guitarrista Robby Krieger, el baterista John Densmore) eran el sostén ideal, porque seguían al cantante donde se le ocurriese ir. Nunca se sabía cuántos versos de una canción cantaría Morrison antes de lanzarse a decir una parrafada o pasar a otro tema. Los Doors eran, en esencia, la pequeña orquesta circense que dramatiza la suerte del equilibrista sin red.

Cuando salía al ruedo, todo podía pasar. Y con el correr de los shows comenzó a pasar también debajo del escenario. Sus conciertos ofrecían la yapa del enfrentamiento con la policía. Morrison arengaba al público y no paraba hasta que estallaba el bardo y volaban las sillas y las gorras azules: en Chicago, en Cleveland, en St. Louis, en Phoenix... Interpelado por la prensa, Morrison daba argumentos que suenan a antecedentes de discusiones que más tarde generarían aquí los Redonditos. "Si no hubiese policías ahí, ¿trataría alguien de invadir el escenario?", se preguntaba Morrison. "El único incentivo para cargar rumbo a la tarima es la barrera azul... Les da a los chicos la oportunidad de desafiar a la autoridad".

Sin ser lo que hoy llamaríamos una banda militante o comprometida, los Doors no rehuían las cuestiones candentes. En 1968 estrenaron Cinco a uno (Five to One), un título de inadvertidas resonancias peronistas, que no podía ser más explícita:

Los viejos se ponen viejos y los jóvenes se ponen fuertes

Puede tardar una semana o puede tardar más

Ellos tienen las armas pero nosotros somos más

Vamos a vencer, sí, vamos a tomar el poder.

Unámonos una vez más.

Ese mismo año lanzaron también El soldado desconocido (The Unknown Soldier), que culminaba diciendo war is over, la guerra terminó, un año antes de que Lennon y Yoko hicieran campaña por lo mismo.

Sin embargo, la guerra del gobierno de los Estados Unidos contra Jim Morrison estaba a punto de comenzar.

Nadie sale vivo de aquí

En febrero del '69, Morrison fue a ver a un famoso grupo de vanguardia, el Living Theatre fundado por Judith Malina y Julian Beck, en el que estaba interesado desde hacía algún tiempo. Sus miembros se presentaban a sí mismos como "una banda transhumante de buscadores del Paraíso... opuestos al estado totalitario y represivo que se llama Ley y Orden". Antes del debut, Morrison había invitado a cenar a su casa a uno de los integrantes del grupo, Mark Amatin, a quien exprimió para saciar su curiosidad: quería saber qué había que hacer para despertar la clase de "compromiso y devoción" que el Living Theatre inspiraba en su público.

El espectáculo que presentaban en California se llamaba Paradise Now. (¿Cómo no interpretar el título Apocalypse Now como el intento de Coppola de sugerir que, lejos de la propuesta celestial del Living Theatre, su país estaba más bien cerca del infierno?) La obra comenzaba con una puesta llamada El rito del teatro de guerrilla, en la cual los actores se mezclaban con el público y decían frases que invitaban a repetir, en busca de una catarsis general: cosas como estoy separado de mis hermanos, mis fronteras son fijadas arbitrariamente por otros o las Puertas del Paraíso están cerradas para mí. Finalmente se quejaban de que el cuerpo era tabú, de que la cultura reprimía lo más bello y prohibía quitarse las ropas. A continuación los actores se desvestían, hasta revelar que tenían cubiertas las partes pudendas para no infringir la ley. Lo cual no impidió, de todos modos, que la policía irrumpiese y frenase la representación.

Al día siguiente, los Doors tenían un show en Miami. Totalmente borracho —lo cual no era sorprendente en absoluto—, Morrison subió a escena y en vez de cantar empezó a interpelar a la gente. Les dijo que eran una manga de esclavos, porque se dejaban manipular y hundir la cara en la mierda. Después se puso a hablar de amor, se sacó la camisa y la revoleó al público y empezó a desabrocharse el cinturón. Temiendo lo peor, el tecladista Manzarek le pidió a un asistente que le impidiera exponerse. Y así ocurrió, frustrando la performance que Morrison venía craneando desde la noche anterior. En la biografía Nadie sale vivo de aquí (No One Here Gets Out Alive), Jerry Hopkins y Daniel Sugerman dicen que Morrison, que por norma no usaba ropa interior, se había puesto un par de boxers inspirado por los actores del Living Theatre: su idea era completar el strip-tease pero sin incurrir en el delito de indecencia. Pero como no le había contado el plan a sus compañeros, Manzarek intervino, convencido de que —esto tampoco hubiese sido sorprendente— Morrison pensaba ir hasta el final.

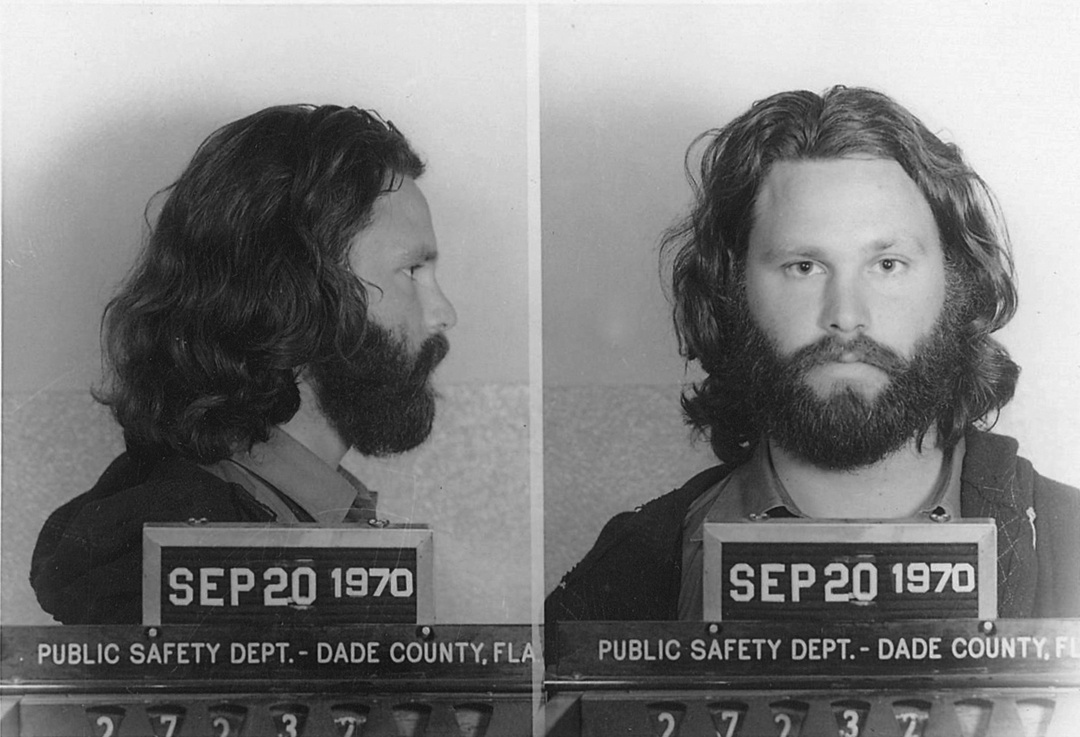

Pero la puesta abortada no frenó los planes del poder. El 5 de marzo Morrison fue denunciado por exposición indecente, lascivia, profanidad y embriaguez en público. Al día siguiente, los Doors estaban en todas las primeras planas. Y a partir de entonces, la persecución arreció. Les suspendieron conciertos en el país entero. Las radios dejaron de pasar su música. El FBI comenzó a investigarlo, interrogando a viejos amigos y conocidos. Le llovieron juicios por presunta paternidad. El Estado de Florida lo acusaba de ser fugitivo de la Justicia y reclamaba su extradición, como si se hubiese ido al extranjero en lugar de a Los Angeles o Nueva York. En combo con otro juicio que le habían hecho por armar quilombo en un avión, Morrison se enfrentaba a la posibilidad de pasar trece años preso. Y así se sumó a la penosa lista de personalidades de su país que fueron presionadas por causas judiciales que apenas encubrían una persecución política: de Charlie Chaplin a Leonard Bernstein, de Dashiell Hammett a Arthur Miller, de Dalton Trumbo a Orson Welles, de Billie Holiday a Lenny Bruce.

Mientras Lennon y Jagger eran detenidos por andar con porritos, Morrison experimentaba lo que se siente cuando los Estados Unidos de América te declaran Enemigo Público No. 1 y emplean su poder —todo su monstruoso poder— para derribarte y convertirte en ejemplo de lo que no hay que hacer.

En busca del cero absoluto

Bajo la presión del establishment, Morrison pisó el acelerador para llegar más rápido a destino. Ya llevaba tiempo moviéndose por un camino que coqueteaba con la autodestrucción. Al comienzo, el consumo de drogas tuvo que ver con la pura experimentación. Pero, desconfiando de la dependencia que suponía respecto de dealers y donantes generosos, se pasó a un vicio con el que se sentía más cómodo: el alcohol mechado con cocaína, que lo ayudaba a sostener la ingesta líquida durante muchas horas, al mejor estilo de nuestros tangueros originales. Las borracheras eran además el vicio propio de los poetas, un gremio con el que Morrison se sentía más a gusto que con el de los rockeros. En breve tiempo engordó y dejó crecer una barba de cavernícola, un look más adecuado al de vate enfebrecido que bebía como si se supiese embarcado en una competencia imaginaria con Dylan Thomas.

Mientras tanto, los signos ominosos se apilaban, repicando su redoblante cada vez más cerca. Cuando los miembros del Clan Manson asesinaron a los años '60 —fue el 9 de agosto del '69—, una de las víctimas que resultó apuñalada junto a Sharon Tate fue Jay Sebring, el peluquero que creó el corte de cabello que volvió icónico a Morrison. Una mañana de septiembre del '70 en Miami, antes de concurrir a los tribunales donde todavía lo enjuiciaban, leyó en el diario que Jimi Hendrix había muerto en Londres y dijo en voz alta: "¿Alguno de ustedes cree en las profecías?" Poco después fue exonerado de algunos cargos pero condenado por otros, pendientes de una condena que se resolvería meses más tarde. Durante esa espera murió Janis Joplin —el 4 de octubre del '70—, y Morrison empezó a brindar entonces con sus visitas, repitiendo ante quien quisiese oírlo: "Están bebiendo con el Número Tres". A esa altura era capaz de bajarse tres botellas de whisky durante la cena y fumaba tres paquetes de Marlboro por día. Las sesiones de grabación se frustraban, era capaz de desplomarse delante del micrófono y dormir sobre un charco de su propia orina.

Por supuesto que no se engañaba respecto del trip de muerte al que parecía entregado. Durante una entrevista que Jerry Hopkins le hizo para la Rolling Stone, dijo que emborracharse era una decisión en cada trago, supeditada a una elección de fondo: "Es como la diferencia entre suicidarse y capitular de a poco". En otra entrevista, esta vez con la revista Circus, reflexionó sobre el concierto de Miami por el cual terminó procesado y comentó: "No negaré que la pasé bien durante los últimos tres o cuatro años... Pero, si tuviese que hacerlo otra vez, creo que hubiese optado por el trip del artista tranquilo que trabaja en su propio jardín". Tenía 26 años y ya miraba hacia atrás, evaluando su camino del modo en que hoy podría hacerlo alguien de 70.

Todavía armaba proyectos. Una de sus pocas alegrías inadulteradas de esos tiempos fue la publicación de dos colecciones de sus textos, The Lords y The New Creatures. Pero hasta los intentos de hacer pie en el mundo del cine seguían teñidos por su trance existencial. Uno de ellos era la historia de un editor de cine que desaparecía en las junglas de México, embarcado en lo que definía como "una búsqueda frenética del cero absoluto" ("a frantic search for absolute zero"), propósito que hablaba de él tanto como de su potencial protagonista. Cuando viajó a París en el '71 con su pareja, Pamela Courson, para instalarse en Europa durante una temporada sin fecha de vencimiento, hubo quienes creyeron que el salto respondía a un deseo de cambiar de vida. Pero uno de los que lo conoció allí, un chico llamado Phil Trainer, lo recuerda fumando interminablemente e inhalando con furia, como si quisiese "destruir su pecho y su garganta", y tosiendo de forma desgarradora.

A comienzos de julio comenzaron a circular los rumores de su muerte. El manager de la banda, Bill Siddons, llamó a París. Lo atendió Pamela, que se limitó a pedirle que viajase cuanto antes. Cuando Siddons llegó al apartamento, el 6 de julio, ella lo recibió en compañía de un ataúd cerrado, un certificado de defunción que atribuía el deceso a un ataque al corazón y la historia de que Jim había muerto en la bañera, durante un baño de inmersión.

El miércoles 7 lo enterraron en Père-Lachaise. El mismo cementerio que Morrison había visitado como turista semanas atrás, para contemplar las tumbas de la Piaf y de Oscar Wilde como yo lo haría quince años después, sólo que buscándolo a él.

Una plegaria argentina

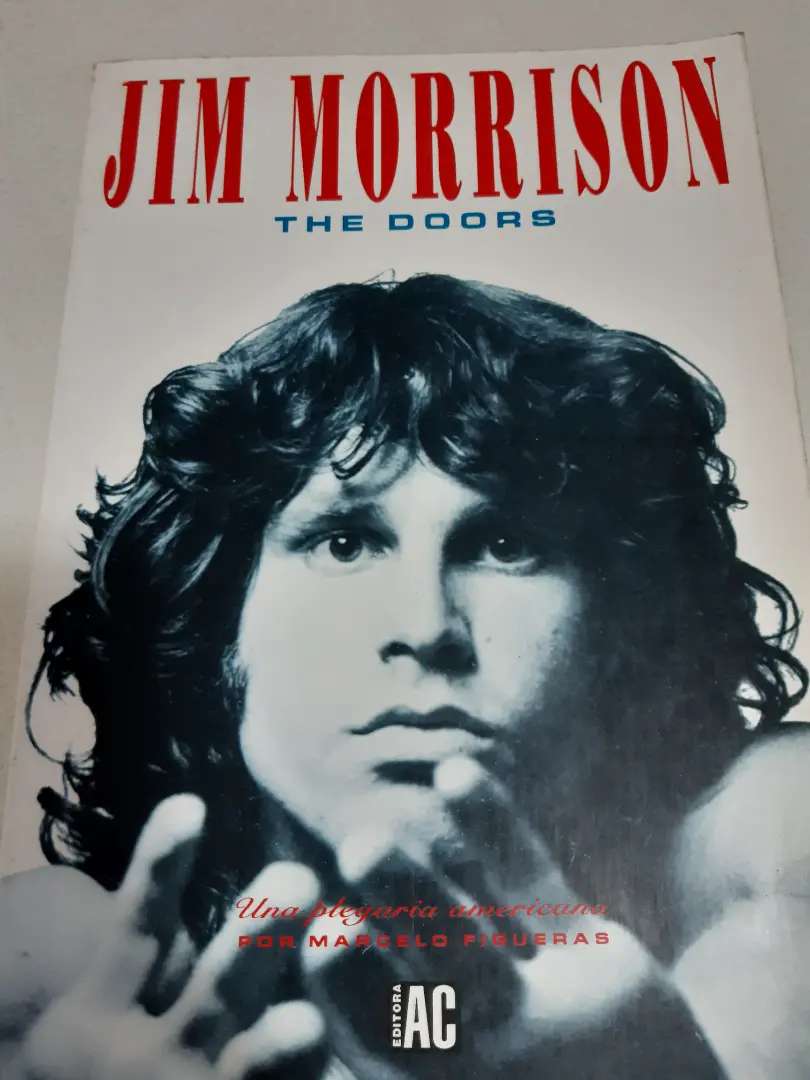

Volví a la Argentina a fines del '86 pero no me olvidé de Morrison, al contrario: permaneció siempre cerca, en la estantería del alma. Con la primera banda de la que formé parte, abríamos tocando Roadhouse Blues. A comienzos de los '90 publiqué lo que formalmente sería mi primer libro: Jim Morrison, una plegaria americana, una suerte de ensayo biográfico que canibalizaba el libro de Hopkins & Sugerman, mechándolo con reflexiones personales. Una obra de juventud: por aquel entonces tenía pocos meses más que los 27 de Morrison cuando murió. Con los divorcios y las mudanzas me quedé sin ejemplares, así que esta semana compré uno por Internet. Recibí una edición distinta, de 2009, que cambia los textos poéticos que traduje por otros pero conserva el texto que dediqué a los agradecimientos. Me quedé varado en una frase: "A Juan Forn, que me prestó The Doors: The Illustrated History y Wonderland Avenue", que era la novela que Sugerman había publicado hacía poco, ficcionalizando su adolescencia en compañía de los Doors.

Había olvidado por completo esa gauchada de Forn. Con quien evidentemente tenía relación ya por entonces. Nos habíamos conocido cuando yo trabajaba en el diario Sur y lo entrevisté por la publicación de un libro que por entonces se llamaba Corazones cautivos más arriba. Debe haberme contado que estaba por sacar una colección nueva en editorial Planeta, llamada Biblioteca del Sur. Y conociéndome, sé que no me habré animado a decirle que yo también escribía, o al menos deseaba escribir. Lo cual sólo deja abierta la otra posibilidad: que me lo sonsacó, a cuenta de su olfato de perro de caza literario. En algún momento le alcancé una copia de lo que venía a ser mi primera novela, un engendro cyberpunk llamado El mesías eléctrico. Me dijo que me olvidara de ella, lo cual debería haber sido un golpe irremontable; pero también me dijo que escribiera otra cosa, en un registro distinto, porque quería publicarme.

Tiempo después le entregué las primeras páginas de lo que había bautizado Un barco lento hacia la China. Era la historia de un pibe que se escapaba de su casa durante las primeras horas de 1938 —así soy, sin medias tintas: me fui del futuro distópico de El mesías a la Argentina del tango y las películas del Negro Ferreyra—, y que en su fuga se cruzaba con un proxeneta polaco y con Perón, antes de que se convirtiese en el Perón que todos conocemos. Juan se rió (de pocas cosas me he acordado más, en esta semana, que de su risa), y me dijo sin dejar lugar al pataleo: "¡Esto se tiene que llamar El muchacho peronista!" Le hubiese dejado rebautizarla Soborocoteame la papirola con tal de publicar, así que no protesté, pero me quedé pensando que mi título era mejor.

Ya no pienso eso. Yo había elegido un título poético que pocos recordarían, pero Forn, que era un editor magnífico, optó por algo mucho más fuerte, con vocación de dejar una marca. Y ahí está, todavía. El muchacho peronista, se llama. Lo cual, a esta altura, habla tanto de mí como del protagonista de la novela.

Nunca sabremos a qué se debió la irrefrenable pulsión de muerte de Morrison. Me inclino a pensar que algo terrible debe haber pasado en el seno de esa familia, durante su infancia, que lo movió a darle la espalda de la manera más radical posible. O puede que también fuese el peso de otros fantasmas, que, sabiéndolo hipersensible, le reclamaron la paga que demandaban a su linaje. No olvidemos que George Morrison, el padre de Jim, había comandado las fuerzas navales estadounidenses durante el incidente en el Golfo de Tonkin que detonó, en 1964, el involucramiento de su país en la guerra de Vietnam. ¿Será por eso que el almirante toleró en silencio el precio público que su hijo le hizo pagar: porque sabía que debía eso y mucho más, en reciprocidad por las muertes que propició? Lo cierto es que los Morrison no abrieron la boca durante décadas, ni siquiera cuando Jim murió. Recién en 1990 —o sea casi veinte años después—, Morrison padre se permitió un gesto público: hizo poner una placa de bronce en Père-Lachaise, con una inscripción en griego. (El mismo idioma que copié en mi servilletita de papel: mirá lo que es la vida.) La placa dice ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ, lo cual significa, según me dicen, fiel a su propio espíritu.

Muchos consideran hoy que Morrison fue un bufón, un borracho abusivo, el líder de una banda de medio pelo, que cagaba más alto que su culo. Puede que haya algo de verdad en esas acusaciones, particularmente en esta era tan dada a cancelar con ligereza. Pero para mí será siempre otra cosa. En primer lugar, un crío, porque quedó fijado en una edad que lo convertiría en hermano menor de mis hijas más grandes; pero aun así, un crío que en los pocos años que vivió fue capaz de crear cosas soberbias, que la inmensa mayoría de los artistas que conozco no empardaría ni trabajando durante décadas. Podría mencionar unas cuantas, pero no hace falta. Me basta con The End, esa canción que me convenció de que era mejor arriesgarme a la muerte del cuerpo que a seguir muerto de alma, como pretendían los invasores que convirtieron a mi pueblo en un resistente vietnamita al Imperio.

En uno de sus diálogos, el filósofo Séneca escribió que, contrariamente a la queja convencional, los años de nuestra existencia no son escasos, sino exactamente los necesarios, porque "aprender a vivir lleva toda una vida". Tengo ya edad suficiente para entender que Séneca no se equivocaba. En consecuencia, creo que no hubiese aprendido lo que aprendí —que se parece a vivir en cierto estado de gracia, lo cual no me exime de sufrimientos pero tampoco me exilia de una felicidad que, si no es cotidiana, le pega en el palo—, creo que no hubiese aprendido a vivir razonablemente bien, digo, si no me hubiesen ayudado providencialmente obras como la canción de los Doors o la intervención de Juan Forn, que me acompañó fraternalmente e hizo realidad uno de los deseos más grandes que alenté nunca, publicar mi primera novela.

Sirva esto para dejar expresado mi agradecimiento a aquellos que ayudan a sobreponernos al miedo y a jugarnos por la belleza en medio del horror. ¿No es lo mínimo que podemos hacer, en honor de los amigos ausentes?

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí