EL ORDEN SACRIFICIAL

Resulta fundamental la valorización de identidades populares con tradición emancipatoria

La economía, tanto en el discurso académico como en la interpretación aplicada a dimensiones cotidianas de la vida social, implica no sólo la articulación de sujetos a nivel de los intercambios, sino que posee una destacada influencia en la constitución misma de los sujetos sociales y de sus prácticas colectivas. Lejos de lo que podría considerarse desprevenidamente, no actuamos prefigurados en un exterior individual desde el cual vamos al encuentro de lo social, sino que somos constituidos como tales a partir del modo ideológico en que interpretamos nuestra experiencia social concreta en un contexto colectivo, heterogéneo y en conflicto. Eso que llamamos normalidad podría entenderse, entonces, como la tensa superposición de momentos en que formas económicas de acumulación y disputas político-ideológicas alcanzaron un resultado contingente, acumulando sucesivamente un denso sedimento —podría denominarse historia—, que sostiene, tanto como condiciona, a la estructura social.

Los elementos fundamentales del carácter constituyente —y performativo— del discurso económico sobre las y los sujetos sociales, pueden hallarse desde el momento mismo de su conformación como ciencia social hace más de dos siglos, prolongándose hasta nuestros días. Pueden mencionarse tres núcleos problemáticos cuya interpretación, a través de las distintas corrientes económicas, resulta decisiva para formar el modo en que interpretamos nuestra experiencia no sólo económica sino también a nivel político.

En primer lugar, cabe mencionar el modo de concebir el origen de las crisis económicas. Los autores que podrían agruparse en la categoría de heterodoxos —tan disimiles como David Ricardo (1772-1823), Karl Marx (1818-1883) y John M. Keynes (1883-1946), así como las corrientes que continúan esos legados— consideran que las crisis surgen de contradicciones estructurales causadas por la propia dinámica de los procesos de acumulación. Es justamente el carácter endógeno de las crisis, irresolubles dentro del campo económico, lo que los lleva a proponer resoluciones en el plano de la política. Ricardo insta a los empresarios ingleses a abrir las importaciones de granos para bajar las altas rentas terratenientes que ahogan el desarrollo capitalista moderno. Marx llama a la unión de la clase obrera para superar al capitalismo que convierte al “hombre en lobo del hombre”. Keynes propone una inusitada intervención estatal para regular los ciclos económicos originados en la contracción de la inversión privada. Prima en ellos la voluntad de una interpretación del orden social a partir de contradicciones sin tendencias al equilibrio que sólo pueden ser superadas convocando al accionar político de los actores sociales desde sus posiciones e identidades de clase o de instrumentos colectivos de regulación.

En la vereda opuesta, la ortodoxia económica —corrientes que hoy se ligarían al neoliberalismo, como neoclásicos y monetaristas, y sus ramificaciones, entre quienes se destacan Alfred Marshall (1842-1924), Friedrich von Hayek (1899-1992) y Milton Friedman (1912-2006)— afirma el carácter exógeno de las crisis, de cuya ocurrencia responsabilizan casi exclusivamente a la intervención estatal o el accionar de los sindicatos. Sus presunciones de existencia de mecanismos de autorregulación ofician como argumentos para rechazar tanto la existencia de contradicciones de tipo económico como toda actividad política colectiva.

En segundo lugar, puede mencionarse la interpretación que cada corriente realiza sobre las leyes que gobiernan la distribución del ingreso entre salarios, ganancias y rentas. Dentro del campo heterodoxo, tanto Ricardo como Marx ubican a la distribución en el centro de sus análisis. En el primero, es el antagonismo entre rentas de la tierra y ganancias del capital. En el segundo, se trata de una contradicción que llega a la negación recíproca absoluta, dado que el trabajador sólo puede recibir el fruto de su trabajo negando al capitalista, y este sólo puede existir en tanto tal negando al trabajador como fuente de su riqueza. Se trata de disputas que sólo se resuelven a nivel del accionar político de los sujetos en tanto miembros de clases sociales. A diferencia de estos, Keynes no considera el desarrollo de contradicciones en la distribución —su argumento es similar al neoclásico—, pero niega la existencia de un mercado de trabajo convencional, lo que le permite desligar a los trabajadores de la determinación de los salarios y del nivel de empleo, el cual pasa a ser responsabilidad de las decisiones de inversión de los empresarios.

La ortodoxia niega la existencia de conflictos en torno de la distribución del ingreso, la cual estaría regida por una relación técnica basada en el aporte de los factores a la producción, la productividad marginal. Así, toda intervención sindical o estatal para subir salarios redundaría en una caída en el nivel de empleo. Nuevamente, clases sociales y política son excluidas de la modelización.

Por último, resta observar el modo en que ambas corrientes conciben a las formaciones sociales. Mientras que la heterodoxia económica subraya la existencia de clases sociales con grados de conflictividad entre sí o, cuanto menos, diferencias estructurales que determinan comportamientos disímiles y refuerzan sus pertenencias identitarias, la ortodoxia plantea la existencia de agentes económicos desinvestidos de esas identidades históricas.

El homo œconomicus neoclásico es, justamente, ese artilugio de pretensiones antropológicas regido por elecciones eficientes que explica toda actividad económica sin que prime en él ninguna función de orden político o colectivo. Mucho menos, aún de relaciones asimétricas de poder. En una economía de equilibrio endógeno —como la prefigurada por la ortodoxia económica— no existen derechos a ser conquistados, por lo cual no se requieren identidades capacitadas para la acción colectiva y la puesta en cuestión del orden existente. Sujetos sin historia ni identidad mayor que la otorgada por efímeras decisiones de consumo.

Estos debates no son meras piezas de una arqueología teórica de la modernidad, sino que constituyen paradigmas que influyen sobre los dilemas actuales de manera decisiva. Son grandes corrientes que influyen en el modo en que concebimos la realidad y en cómo nos constituimos dentro de ella en relación con los otros. Unas prefiguran una sociedad en tensión por la consecución de derechos y, en ese mismo movimiento, confluyen con otras dimensiones de vida social, en la conformación de una subjetividad coherente con ese escenario de debate colectivo.

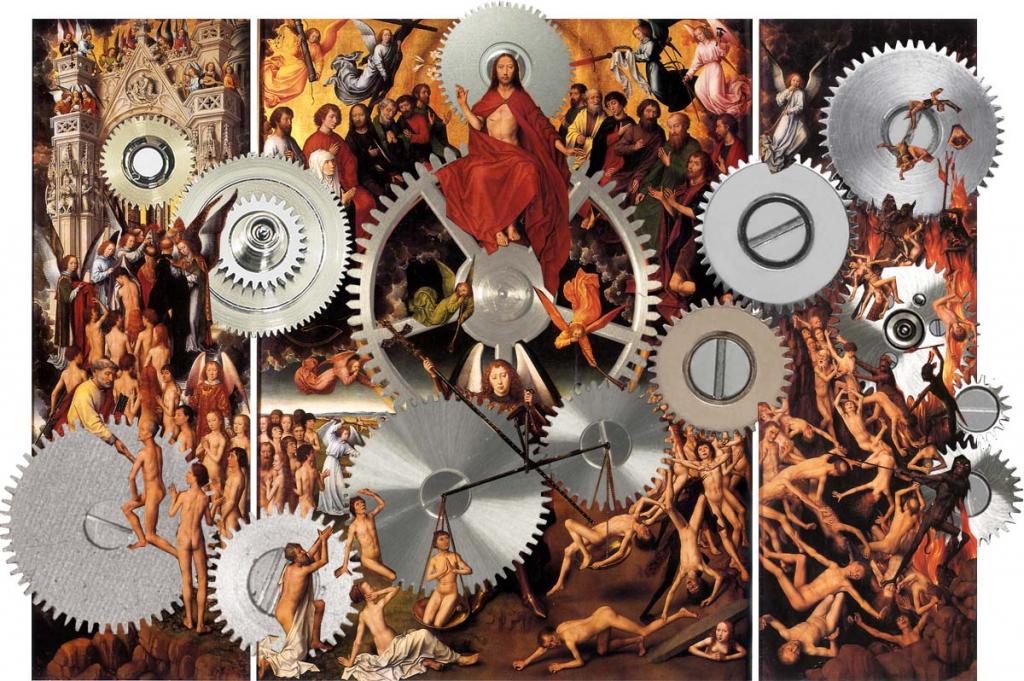

Las otras promueven la anulación de esos atributos de soberanía política como un modo sumamente eficiente de cancelar la propia noción de derechos. Wendy Brown (El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo, 2016) explica que este procedimiento está ligado a la expansión de la lógica de acumulación como razón predominante del orden social. La idea liberal de libertad se convierte en la libertad del capital, de tal forma que pone “tanto al Estado como a la ciudadanía al servicio de la economía y fusiona moralmente la independencia hiperbólica con la disposición al sacrificio”. Así, el discurso del individualismo queda fijado a un mandato de orden sacrificial.

Esta es la trama interna del escenario que se transita, por ejemplo, en Brasil y Estados Unidos. Las administraciones de Jair Messias Bolsonaro y Donald Trump superan las 74.000 y 136.000 muertes. En ambos casos, el argumento de mantener a la economía en funcionamiento primó sobre las políticas de cuidado de la población. El mantra sacrificial implícito reza allí: “Produzcan, y mueran si es necesario… ¡pero produzcan!”

¿Es, acaso, que no se han percatado de lo inevitable de la caída de la actividad y que sólo resta decidir si esta crisis económica sin precedentes se atravesará con mayor o menor pérdida de vidas humanas, que hoy alcanza 580.000 almas en todo el planeta? La porfía en las políticas del “aniquilamiento por desprotección” evidencia que no sólo está en juego la rentabilidad, sino fundamentalmente el mantenimiento de ese orden sacrificial como mecanismo de control social, cuyo imperativo último consiste en morir en el altar de la tasa de ganancia.

El problema al que se enfrenta este orden sacrificial reside en la vulnerabilidad de su premisa básica: mantener cierto grado de distancia de su propia literalidad. Toda materialización abrupta de esa particular relación de sujeción simbólica puede poner en crisis su potencia hegemónica. Este es, justamente, el riesgo que presenta la pandemia. Puede mostrar con descarnada literalidad el carácter descartable de las vidas como extremo último del ejercicio del poder económico. Es por ello, que las mentes más lúcidas del establishment internacional llaman abiertamente a la aplicación de nuevas reglas que incluyan mayores tributaciones a las grandes fortunas y mecanismos de recuperación económico-social. Señal demasiado sofisticada para el mezquino oído del poder económico operante en la Argentina, muy ocupado en condicionar las políticas de cuidado de la población desplegadas por Alberto Fernández y amputar sus capacidades de regulación económico social hacia un sendero de desarrollo en un escenario post-pandémico.

En el reciente documento “Procesos de conflictividad laboral en el marco de la pandemia COVID-19 en Argentina (marzo-mayo 2020)” realizado por Victoria Basualdo y Pablo Peláez, se puntualiza el rol clave jugado por Techint, a través del despido de 1.450 trabajadores, en el inicio de una etapa de ofensiva empresarial para trasladar los costos de la crisis a la base social. La actividad gremial, que hasta ese momento se había concentrado en asegurar el cumplimiento del aislamiento preventivo y la provisión de condiciones de higiene y seguridad en las actividades exceptuadas, cobró un mayor grado de conflictividad dirigido a impedir despidos, suspensiones y rebajas salariales. Este mensaje del poder económico, a varias bandas, tuvo como respuesta no sólo la intensificación de la actividad gremial sino un gesto muy claro de quien fue unos de sus destinatarios privilegiados, el Presidente Alberto Fernández, que apenas dos días después firmó el Decreto 329/2020 prohibiendo despidos y suspensiones. Estos movimientos —que dieron lugar al acuerdo CGT-UIA y a diversas instancias de negociación por rama, pero también a la continuidad de conflictos a nivel de base— evidencian, por un lado, las tensiones derivadas del contexto de retracción de la actividad pero, también, una clara pulseada respecto de los alcances del programa de gobierno una vez superada la pandemia.

El delicado momento que se atraviesa impone la necesidad de consolidar la conducción de porciones mayoritarias del conjunto social, a fin de evitar situaciones que en la coyuntura resultarían quizás incontrolables a nivel sanitario y, también por ello, a nivel político. Se trata de un escenario cuyos límites se han estrechado peligrosamente, pero resulta clave vislumbrar que la escena que en él se desarrolla posee, exacerbadas, las mismas contradicciones fundantes que explican sus deudas en materia de desarrollo e igualdad. Ello obliga a formas renovadas de intervención que recreen la idea del conflicto, la contradicción, la desnaturalización de posiciones de privilegio y el derecho de las mayorías como eje de los programas de gobierno. En este camino resulta fundamental la valorización sistemática de identidades populares que llevan en sus espaldas una larga tradición de emancipación.

La diseminación del Covid-19 ha traído al ruedo una categoría a la que la intelectualidad del poder le picó el boleto hace rato: el trabajo. La sorprendente velocidad de contagio de coronavirus le ha permitido colarse silenciosamente en las cadenas de intercambio y cooperación que forman la base del sistema económico, mientras que su lentitud en la aparición de síntomas opera como una especie de explosión secuencial. Cuanta más intensidad en los procesos productivos y de intercambio, más tasa de contagio de no mediar estrictas normas de prevención. El paso de la pandemia —sea cual fuere el modo en que será superada— constituye un verdadero baldazo de materialismo histórico dirigido a los relatos acerca de la automatización y el fin del trabajo como eje del sistema de producción de bienes y servicios. Así, pues, un diminuto fragmento genético ha aportado muestras indiscutibles acerca de la centralidad del trabajo humano en el orden social frente a quienes buscaban promover su traslado simbólico al baúl de los trastos viejos de los siglos XIX y XX.

Una inesperada consecuencia de la actual pandemia podría consistir en la urdimbre de un curioso Hilo de Ariadna, entre el movimiento ludita que en los albores de la revolución industrial destrozaba los novedosos artefactos textiles que —afirmaban— acabarían con los oficios, y quienes hoy buscan perforar las estructuras de protección laboral y las políticas de pleno empleo con el cuento de la robotización y coso: pues bien, el incremento de la tecnificación no puede reemplazar al trabajo humano, sino que eleva sistemáticamente su productividad y es, justamente, la distribución de esos frutos incrementales la contienda con el Minotauro.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí