El ministerialismo

La inseguridad vista desde un Estado desarticulado

La polarización y el internismo son obstáculos para desarrollar las políticas públicas de largo aliento y enfrentar los delitos, las violencias y la inseguridad, pero, sobre todo, para diseñar un Estado que esté a la altura de la conflictividad social contemporánea. El ministerialismo es la expresión del fraccionamiento político y la incapacidad de la dirigencia para encarar los acuerdos que se necesitan para semejante empresa. Si no se discute “la seguridad en serio”, los funcionarios continuaran haciendo “bacheo policial”, tapando agujeros, pensando la inseguridad con los zócalos de los noticieros. El tiempo pasa, y el tamaño de la bola de nieve es cada vez más grande.

“El fraccionamiento deprime a la gente que está en el pozo”.

Lenin

En la última nota que escribí para El Cohete a la Luna señalaba que la pregunta por la inseguridad no era una pregunta por la policía sino sobre todo por la política, una política que todos los días choca contra una pared hecha de dificultades y obstáculos, propios y ajenos, de larga duración, que se han ido sedimentando hasta conformar el ADN de lo estatal; un Estado que le ha impuesto a la política sus nuevas lógicas, una política que choca con una manera de funcionamiento y con funcionarios que se adecuan y recuestan en ella, o que son objeto de prácticas rutinarias que no eligieron y se sorprenden reproduciendo, muy a pesar suyo, de su buena voluntad o prepotencia de trabajo.

Uno de esos obstáculos es lo que llamé el ministerialismo, esto es, la incapacidad para pensar y actuar multiagencialmente. Sabemos que problemas multicausales requieren intervenciones multiagenciales, que hay que leer un problema al lado de los otros problemas. El tamaño de los conflictos en las grandes ciudades es tal que ya no se sabe dónde termina un problema y comienza el otro. Cada uno de esos conflictos involucra la intervención creativa de los distintos poderes y diferentes agencias del mismo Estado. Poderes y agencias que tienen, sin embargo, muchas dificultades y obstáculos para articular y pensar en conjunto. Uno de esos obstáculos es la división del trabajo que impone un Estado, no solo organizado en distintos ministerios sino entre ministerios desarticulados, presos de dinámicas que los vuelven reticentes a articular. Llamaré entonces ministerialismo a la fragmentación y debilitamiento de lo estatal, pero también a la compartimentación la política que impone la desarticulación. Hablaré de ministerialismo para nombrar a los seguidores de ministerios que adquieren vida propia, que se van desenganchando y se vuelven cada vez más reticentes a una conducción que los articule.

Desguace y repartija

El ministerialismo tiene una historia propia, reciente, que nos devuelve a la última dictadura cívico-militar. Lo voy a plantear con una pregunta: ¿cuánto le debe este Estado democrático a la última dictadura? Y que conste que cuando digo dictadura no estoy pensando ahora en las reformas económicas que, dicho sea de paso, van a tener su gran cuota de responsabilidad en esta crisis de Estado. Reformas que se completaron durante el menemismo y que conocimos con el nombre de “neoliberalismo” o “giro neoliberal”. Ahora estoy pensando en otras transformaciones políticas que van a crear condiciones de posibilidad no solo para implementar aquellas reformas económicas sino para resistir cualquier embate sobre ellas.

Lo voy a decir rápidamente: la dictadura fragmentó el Estado, lo desguazó hasta su feudalización; impuso una desarticulación estatal que llega hasta nuestros días. Esta es una vieja tesis del sociólogo Ricardo Sidicaro formulada en su libro La crisis del Estado, publicado en diciembre de 2001. Para Sidicaro la fragmentación fue el resultado de un gobierno colegiado que se repartió las distintas áreas: “Sin partido civil propio que le diera respaldo, y sin una ideología bien estructurada, las facciones militares en pugna convirtieron a muchas reparticiones estatales en base de operaciones políticas para librar sus conflictos. Todos los espacios administrativos sirvieron para colocar a los clientes y amigos, entre los que había cuotas para los retirados de las tres armas”. Y sigue: “La represión supuso la complicidad de los funcionarios de numerosos organismos estatales, ya fuese para no dar curso a las demandas judiciales, para tergiversar las informaciones en los medios de comunicación, para blanquear las propiedades robadas, para desarrollar persecuciones ideológicas en los ámbitos educativos y culturales, etc. Los procedimientos autoritarios y los criterios discrecionales que el proceso introdujo en la administración pública, junto con los nuevos ‘amigos de los amigos’, aumentaron su ineficiencia. Las empresas estatales, repartidas entre las tres armas, se deterioraron en su manejo al quedar, de hecho, fuera de los sistemas de centralización de control de gestión y de supervisión de cuentas y actividades”.

De modo que, según Sidicaro, la dictadura significó no solo la supresión del Estado de Derecho sino un colapso de las instituciones, condujo a la disolución de lo estatal y a la formación de una suerte de no-Estado, un Estado que no puede estabilizar nada. En ese sentido, la crisis del Estado es la “crisis del decisionismo” pero también “la pérdida de las capacidades de gestión burocráticas”.

Pasaron los gobiernos, y el modo de funcionamiento inaugurado por la dictadura permaneció. Más aún cuando no hay un partido con una ideología bien estructurada, que esté conectado con la sociedad, con la suficiente ductilidad para agregar los distintos problemas que tienen los diferentes sectores de la sociedad, y sí hay partidos que –agregamos nosotros– tienen dificultades para componer acuerdos políticos con los otros partidos para hacer frente al tamaño de los problemas con los que se medirá cualquier gestión. Cuando eso sucede, las facciones en pugna convierten las reparticiones del Estado en base de operaciones o trincheras para dirimir sus contradicciones internas, e imponer o hacer valer sus liderazgos. Todas las áreas administrativas sirven para colocar a sus propios cuadros y amigos, y a los amigos de sus amigos, y participarlos en disputas cada vez más mezquinas, ilegibles y, si no produjeran tanto daño, diríamos que también paródicas.

Abroquelamiento y babelización

Esta fue también la tesis del historiador Ignacio Lewkowicz formulada en los libros Pensar sin Estado (2004) y Del fragmento a la situación (2003), escrito conjuntamente con Mariana Cantarelli. Menciono los años porque son reflexiones que llegan después de una gran crisis política.

Para Lewkowicz, la fragmentación del Estado es también el resultado de las transformaciones económicas durante la década del ‘90. “Cada institución se considera como productora exhaustiva de los sujetos que necesita en la situación en que los necesita. No toma de ninguna otra ni los produce para ninguna otra”, plantea. “Cada institución, en medio del desorden, trabaja para producir el reconocimiento mutuo de los miembros de la institución y el reconocimiento de la institución por sus miembros”.

En otras palabras, cada institución del Estado es un mundo aparte, que vive para sí de manera aislada. Y este aislamiento genera un doble efecto: “Por un lado, una anarquía en la relación de la institución con su exterior. Por otro, una tiranía despótica en el interior de las instituciones. Porque ahora cada institución necesita producir exhaustivamente sus sujetos. Es como decir que cada institución se comporta, para sí misma y para cada individuo, como institución total”. Tal vez “institución total” es una caracterización errada o por lo menos provocadora, puesto que en realidad es una categoría que Lewkowicz toma prestada de otras discusiones para cargarla con otro sentido toda vez que lo que estaba queriendo señalar, si no entiendo mal, es que cada agencia o institución no toma nada ni cede nada al exterior sino que vive para sí, se la pasa girando sobre sí misma.

Hay otras dos consecuencias de esta desarticulación estatal a las que hay que prestar especial atención. La primera es que aflora un pensamiento que deja de ser estructural, sistemático, sistematizante, para volverse coyuntural y oportunista. No hay planes ni proyectos, no hay horizonte, sino tapas de diario que surfear, lo que impera es el presentismo. Surge un modo de pensar, actuar y hablar en función del instante, que hará pivote sobre un presente vivido y contado como algo “urgente”, una operación que no está destinada a durar sino a obtener la eficacia en el instante actual (“el minuto a minuto”) que permita sacar ventajas sobre el resto de las oposiciones, externas pero también y, sobre todo, internas.

La segunda consecuencia es que las instituciones se abroquelan, se escinden y se repliegan a medida que se separan del resto. Trabajan para adentro, para ganarse el reconocimiento mutuo de sus integrantes, de los empleados y la cohorte que reunió, pero sobre todo para ampliar su hinchada, ganar más seguidores en las redes sociales. De allí que suelen invertir mucho tiempo en subir imágenes a IG o a twittear y retwittear opiniones y polémicas que tienen hora de vencimiento. Es decir, el efecto se convierte en fin, y los funcionarios empiezan a girar en círculo hasta bloquearse. Por eso los funcionarios no debaten, se enojan, están todo el tiempo a la defensiva, paranoiqueados, encerrados en luchas intestinas, muy preocupados por los pares que les “hacen sombra”. Porque todo acercamiento será experimentado con sospecha, una operación, “fuego amigo”. En ese clima, cuando encima todos se toman las cosas en términos personales, es entendible que los funcionarios hayan hecho del of the record una manera de permanecer encima de la línea de flote. Y lo peor de todo es que confunden la hiperactividad en la que están atrapados con la prepotencia de trabajo.

En definitiva, para Lewkowicz, un Estado desarticulado es un Estado impotente, incapaz para instituir, fijar, agregarle previsibilidad a la vida cotidiana, pero también impotente porque tiene muchas dificultades para crear lazo social, para reforzar la malla comunitaria de los barrios cada vez más desfondados. El Estado dejó de ser también un articulador simbólico, una meta institución donadora de sentido social.

Impotencia instituyente

El Estado ya no es lo que era, su estatuto ha ido cambiando. No digo que estamos frente al agotamiento del Estado sino ante la descomposición de una lógica para reproducir sentidos y agregar certidumbre. Pasamos de una totalidad articulada a un no conjunto de fragmentos desarticulados. Las instituciones se transforman en fragmentos sin centro, no hay un suelo firme donde apoyarse, una partitura común que aporte coherencia y armonía, no existe fraternidad institucional.

Cada institución y, a su interior, cada dirección, trabaja en función de su propio dialecto, lo que conlleva a una suerte de babelización de la retórica y la gestión. La ausencia de un relato articulador no solo es la expresión del despiste ideológico, sino el rebote de lógicas de funcionamiento que son reticentes a la concordia, la paciencia, la proyección.

Un Estado, inclusive, que falla en su tarea básica técnica administrativa, porque el tamaño de los problemas acumulados es tal que la segmentación gerencial se vuelve impotente para contener las demandas sociales. Puede atajar solicitudes individuales, pero es incapaz para ensayar respuestas universales; puede modificar la realidad de algunas familias, pero no organiza el territorio, no crea comunidad. Y lo peor es que cada una de las instituciones está contenta en su parcialidad, mientras sus funcionarios confunden la lapicera con la voluntad. Instituciones que, territorialmente hablando, dependerán de la capacidad de articulación que le puedan agregar los movimientos sociales, que tienen, dicho sea de paso, una mochila cada vez más pesada.

Cada uno de los sectores que integra el Estado suele otorgarle un significado diferente a las tareas que emprende, y van detrás de lo que consideran derecho propio. Esto muestra el grado de fraccionamiento que existe, sin ideología ni encuadramiento, ni plan a partir del cual proyectarse; sin continuidades previsibles y racionales, con dificultades cada vez más crecientes en su conducción.

En definitiva, el ministerialismo es la expresión consolidada de un Estado fragmentado, desarticulado, coyunturalizado. Un Estado que tiene muchísimas dificultades para encarar los problemas en términos multiagenciales, que es incapaz para pensar multiagencialmente, que tiende a abordar los problemas por andariveles separados, que lee cada uno de los problemas más allá de los otros problemas, como si la realidad pudiera rebanarse en tajadas.

De Leviatán a Behemoth

Este modo de funcionamiento no es gratuito, porque le permite al mercado, con todos sus nichos, que vaya ganando cada vez más espacio, tenga más injerencia, se convierta en la institución a través de la cual se organiza o desorganiza la vida cotidiana de los ciudadanos-consumidores. Pero este modo de funcionamiento le permite también a las policías o sectores de ella –porque también las policías se han ido desarticulando– “cortarse solas”, “caminar a los funcionarios”, “entornarlos”, “sembrarles la función con cazabobos”, “inyectarles información equivocada”. Se sabe, las cúpulas policiales suelen ser “tiempistas”, aprendieron que no hay gestión que dure cuatro años, aprendieron además que las internas son la mejor garantía de la rotación policial y de que el dinero que se recauda fluya y circule entre sus cuadros. Tarde o temprano, los funcionarios dejarán su puesto y habrá nuevas oportunidades para todos o algunos cuantos.

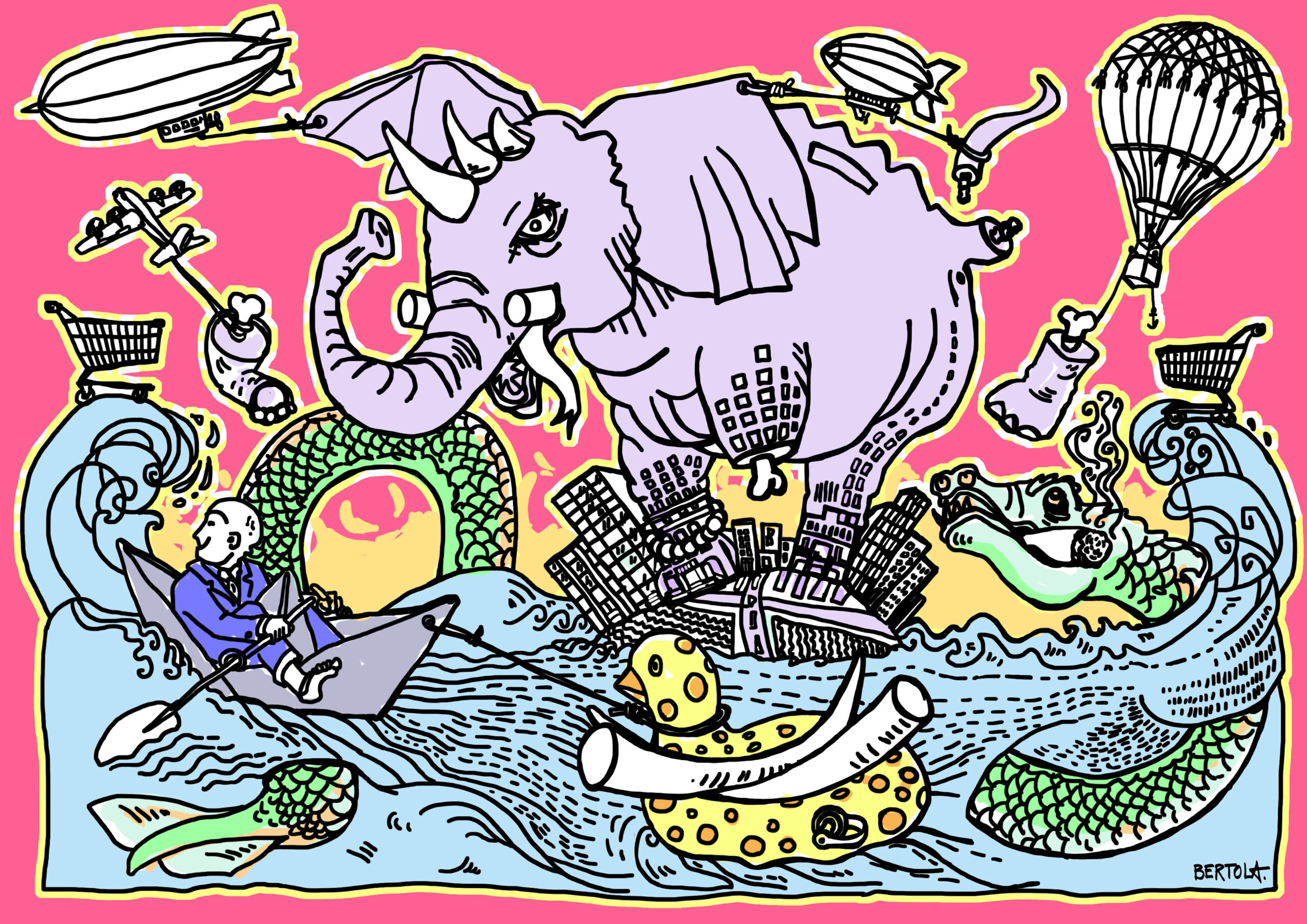

Behemoth es el reverso del Leviatán, otro libro de Hobbes, donde se detuvo a pensar la fragilidad del Estado que este pensador cargaba a la cuenta de las guerras civiles avivadas por el sectarismo religioso y la cháchara de algunos pensadores que nutren al vulgo y a las elites, respectivamente, pero también por la credulidad de todos. Si el Leviatán es el lugar del orden, Behemoth representa el desorden, el caos, la anarquía. Si el Leviatán se nos presentaba como un monstruo marino, Behemoth es un animal terrestre, un elefante gigante.

El problema, entonces, no es el Leviatán sino el Behemoth, el problema no es la policía sino la política. Una política que se mide con un gran elefante desorientado en un bazar, una política que choca con un Estado debilitado, una política, encima, envuelta en internas que le impide estar en mejores condiciones para hacer frente a la desarticulación estatal, una de las principales causas para hacer frente a la inseguridad y las violencias que generan las conflictividades sociales.

* El autor es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.

** La imagen que ilustra la nota pertenece al artista Juan Bértola.

--------------------------------Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí