EL INFIERNO ES UN LUGAR MUY PEQUEÑO

El destino del mundo está en manos de seres que se creen más allá del juicio de sus congéneres

El domingo pasado, durante el almuerzo, mi hijo de 15 y yo hablábamos de bueyes musicales perdidos y me preguntó si al Indio le gustaban ciertos artistas. Fue tirando nombres y en un momento mencionó a The Doors, la banda del carismático Jim Morrison. Después de responderle (no, The Doors no es una banda que el Indio disfrute particularmente), le pregunté si había escuchado The End, el hipnótico tema que cierra su primer álbum, que data del '67. Y al toque recordé el uso que de esa canción hizo Francis Coppola en Apocalypse Now, una gloria del cine que en estos días cumple 45 años. (Porque se estrenó en mayo del '79 en Cannes, donde ganó la Palma de Oro, y en agosto en los Estados Unidos.) Como estaba seguro de que mi hijo no la había visto, le propuse convertir la cena de esa noche en una velada cinematográfica. Apocalypse Now está en Prime Video, donde a falta de una hay tres versiones. Mi intención era mostrarle el corte original, que es el más breve, dura dos horas y monedas: no quería atosigarlo. Pero los controles los manejó él y terminamos viendo la versión que se llama Final Cut —la edición definitiva—, que dura más de tres horas. Se las bancó como un duque. Si existiese un Cielo como el que pretende la religión cristiana, se parecería mucho a la oportunidad de mostrarle a un hijo una obra de arte que uno venera, y que la acepte y valore.

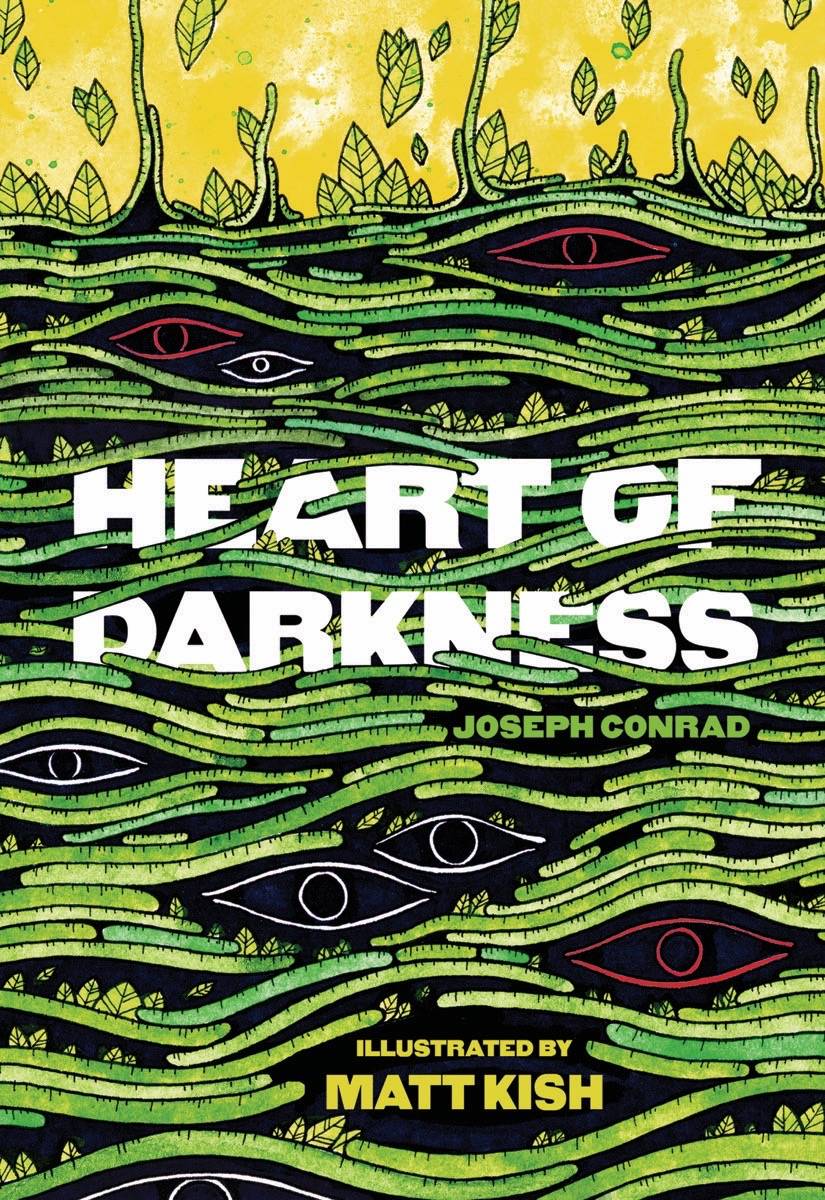

Sigue siendo deslumbrante, Apocalypse Now. Y hasta me animaría a decir que hoy es más relevante que nunca, porque a esta altura se despega sola de la circunstancia histórica que contribuyó a engendrarla. Para mucha gente era y sigue siendo una película sobre la guerra de Vietnam, conflicto que, aunque se había cerrado formalmente en el '75, no había dejado de ser una herida abierta para los Estados Unidos. Pero ya desde su génesis debió considerársela como algo más que una ficción sobre Vietnam. Por algo Coppola adoptó como mapa narrativo la anécdota de El corazón de las tinieblas, novela de Joseph Conrad que se publicó por vez primera en 1899.

En el relato de Conrad, es el marino Marlow quien narra su experiencia, remontando el río Congo por encargo de una compañía europea dedicada a la explotación del marfil. Va en busca de un prestigioso operativo de la empresa, llamado Kurtz, que está a cargo de la sucursal de la corporación en ese país africano. Se dice que Kurtz ha enloquecido en la selva, y que su forma de llevar adelante los negocios de la compañía se ha desmadrado. El adjetivo que utiliza Conrad es el mismo que emplea Coppola: los métodos que viene aplicando Kurtz para explotar a los nativos y producir ganancias son definidos en ambos relatos como unsound. Si usás el traductor de Google va a tirar que unsound significa defectuoso, pero hay algo en la construcción de la palabra original que me parece más rico. La partícula sound —o sea, sonido— define una condición armónica, que el prefijo un niega por completo, de modo que unsound sería lo opuesto de algo armonioso: lo disonante, lo chirriante — una forma elegante de decir que a Kurtz se le chifló el moño.

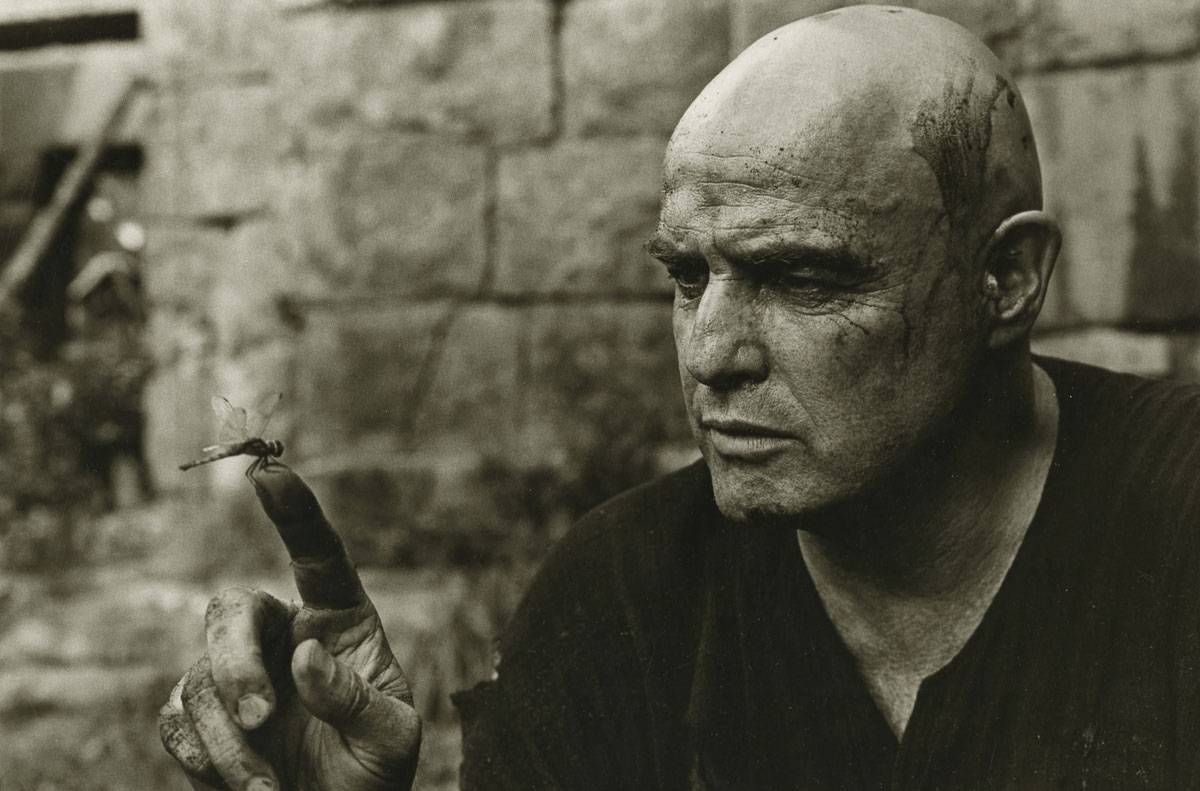

Coppola usó el mismo esquema: el encargo a un profesional —que en Apocalypse Now no se llama Marlow sino Willard: el teniente Willard, interpretado por Martin Sheen—, por parte de un superior —en este caso un general, en nombre del gobierno de los Estados Unidos—, para que remonte un curso fluvial de Vietnam hasta Camboya al encuentro de un coronel Kurtz —encarnado por Marlon Brando—, cuyos métodos de guerra se han vuelto unsound, y por ende un potencial inconveniente político y diplomático. Si Coppola adaptó la anécdota de Conrad a la circunstancia de Vietnam, no fue tan sólo porque le quedaba cómoda. El corazón de las tinieblas era una crítica al colonialismo en África, a los desastres que producía allí el hombre blanco con el único propósito de enriquecerse sin límites. Trasladar su estructura narrativa a Vietnam fue el modo que eligió Coppola para sugerir que la invasión estadounidense era un episodio más del mismo colonialismo — y, por extensión, que esa guerra era apenas la continuación del capitalismo por otros medios.

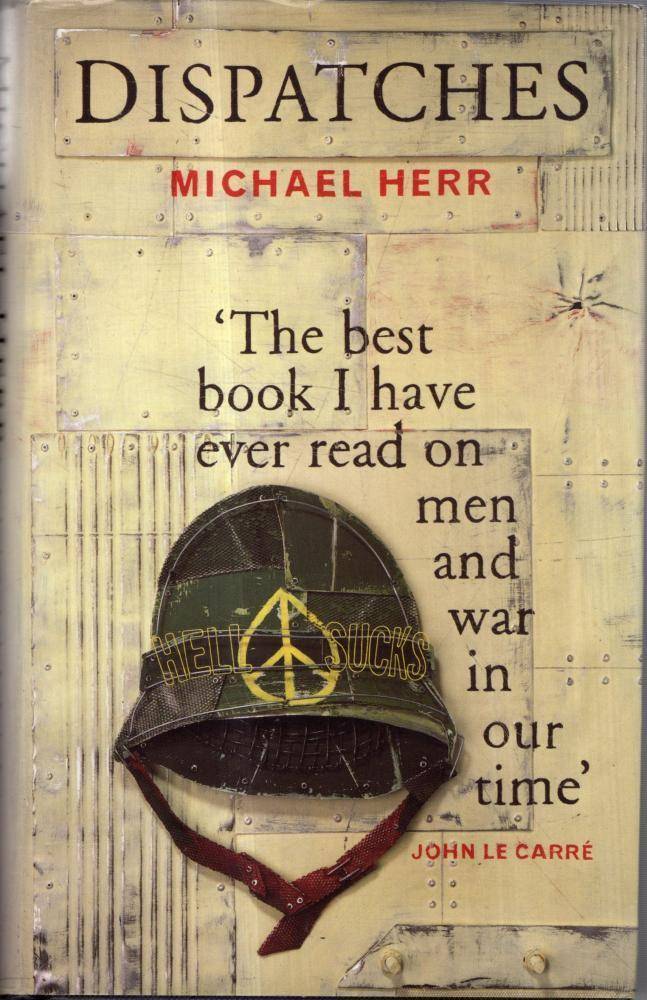

Al desfilar los créditos recordé que el relato en off del teniente Willard —que narra la historia, así como Marlow en el libro de Conrad— está formalmente atribuido al periodista Michael Herr. Este hombre, corresponsal de la revista Esquire en Vietnam, publicó en el '77 uno de los libros más estremecedores sobre el asunto: Dispatches, se llama, en el sentido de envíos o mensajes desde el frente. Herr volvió a los Estados Unidos en el '69 con la intención de encarar al libro, pero entonces sufrió un colapso nervioso que le impidió abocarse al tema durante los cinco años que siguieron. (En un pasaje de Dispatches, Herr define el efecto sobre los estadounidenses que sobrevivieron a Vietnam como "un colapso nervioso generalizado".) El lunes, después de la enésima visión de Apocalypse, me puse a releer el libro, que compré a comienzos de los '80 con la intención de enriquecer la experiencia iniciada por Coppola. Y en efecto, los elementos que confluyeron en una circunstancia histórica demencial están allí, con lujo de detalles.

El marine que remató a un soldado norvietnamita y después pasó la lengua por su bayoneta. (Una imagen que Coppola incorporó a su Drácula, cuando el Conde lame la navaja con sangre de Jonathan Harker.) El coronel que vaticinaba ante quien quisiese oírlo que ganarían la guerra, porque ellos provenían de una nación de cazadores carnívoros, de gran reserva proteica, mientras que los comedores de arroz y cabezas de pescado no tendrían las energías requeridas para enfrentarlos. El soldado herido en ambas piernas, ambos brazos, el pecho y la cabeza, con sus orejas y ojos llenos de sangre a medio coagular, que le pidió a un fotógrafo que lo retratase así para mandarle la imagen a su esposa. El novato que envió por correo a su novia un sobre que incluía la oreja de un vietnamita, y que no podía entender por qué ella había dejado de escribirle. El marine gordo que se dejó fotografiar mientras meaba en la boca abierta de un soldado norvietnamita en descomposición. El coronel que amenazó a un soldado con hacerle una corte marcial, si seguía negándose a arrancarle el corazón a un Viet Cong para dárselo de comer a un perro. El comandante que cargó treinta cadáveres de enemigos en un helicóptero y los dejó caer encima de un pueblo, desde 60 metros de altura, para después exclamar: "¡Ah, la guerra psicológica!" y besar la punta de sus dedos, como hacemos acá para sugerir que algo es un bocatto di cardenale.

Cosas como esas ocurrían todos los días, sin generar reacción. Se las consideraba normales, parte del juego. Hasta que un día no se las toleraba más, porque toda psique tiene un punto de quiebre, y los que habían ido a devastar un territorio ajeno —porque a eso fueron, y eso hicieron— terminaban devastados también. En ese contexto, no llama la atención que muchos de los soldados sitiados en Khe Sahn tomasen píldoras contra el estreñimiento a pesar de no estar estreñidos, para tener que usar la menor cantidad de veces las inmundas letrinas de las que disponían. Hasta literalmente estaban llenos de mierda.

La disonancia entre el discurso civilizatorio de los estadounidenses y los horrores que se los empujaba a cometer en el terreno se tornaba ensordecedora primero, y después —al menos para aquellos con algo parecido a una conciencia, una mínima sensibilidad ante los congéneres, por encima de su etnia y de su piel— se volvía intolerable. Algunos intentaban digerirlas con humor, como el piloto que después de entregar provisiones en un pueblo le dijo a Michael Herr: "Vietnam, loco. Los bombardeamos y les damos de comer, los bombardeamos y les damos de comer..." Esa reflexión resuena en un episodio del film, aquel donde los soldados del bote que lleva a Willard masacran a unos campesinos que trasladan ganado, vegetales y arroz, para pretender, a continuación, que lo que corresponde es llevar a la única sobreviviente a recibir atención médica. "Los cortamos al medio con una ametralladora —reflexiona Michael Herr a través de Willard—, y después les damos una curita".

La misma impotencia ante el absurdo de la misión encomendada se oye en las palabras del soldado de la Primera División de Infantería que, en un bar del pueblo llamado Tu Do, le dijo a los corresponsales presentes —entre los que estaba Michael Herr— que sus compatriotas trataban a los vietnamitas como animales. "Porque a los animales los matamos, los lastimamos, los apaleamos, para poder entrenarlos. Y con los dinks —una de las formas despectivas de llamar a los vietnamitas, como acá decimos negro o cabeza o bolita o paragua— hacemos lo mismo".

El único episodio que Coppola tomó de forma casi literal del libro de Herr, es más cruel en las páginas que en la película. Cuando Willard llega a uno de los puestos ribereños en territorio enemigo profundo y por ende más desolados, al punto que los soldados ya no tienen quién los comande, un soldado negro con un lanzagranadas M-79 mata a un vietnamita que lo putea desde lejos, guiándose tan sólo por la ubicación de su voz. En el libro, lo que se oye no es un lugareño que putea a los yanquis sino a alguien que grita y solloza de dolor. El soldado con el M-79 dice: "Yo lo voy a arreglar, a ese hijo de puta", y después de ubicar espacialmente el punto de origen del sonido, lo calla definitivamente de un bombazo.

Como decía Philip K. Dick, a veces la respuesta más apropiada ante ciertas realidades es la locura.

La guerra que Kurtz ganó

La lectura del episodio Vietnam que ofrecían los medios progresistas —la misma que plasmó Dispatches en forma de libro y profundizó Apocalypse Now— irritó al establishment político de los Estados Unidos. Porque desmentía el esfuerzo de la Casa Blanca y el Pentágono por presentar la guerra como un hecho racional, consecuencia de la necesidad de evitar la expansión del comunismo internacional y sembrar las virtudes del sistema democrático. De ahí el esfuerzo constante en materia de relaciones públicas para mostrar el accionar de los militares como civilizado y respetuoso de las convenciones de Ginebra ("¡los bombardeamos y les damos de comer!"), por lo menos hasta que ya no pudieron tapar el sol con las manos. Muy lindo lo de sembrar democracia, pero no muy coherente eso de hacerlo a los bombazos y exfoliando junglas a base de napalm. Se trataba de una hipocresía insostenible.

Esa era la discusión que el Kurtz de Coppola planteaba a los altos mandos de su país. La intromisión de los Estados Unidos en Vietnam no se debía a buenas intenciones de ningún tipo sino a implacables intereses económicos y políticos, y para ser ganada —sostenía Kurtz— no debía ser peleada con guantes reglamentarios, sino tan salvaje e implacablemente como se conducían los intereses que la habían engendrado. Parafraseando a un personaje de Olmedo: Si la vamo a'cer, la vamo a'cer bien. El Kurtz de Coppola daba por sentado que esa guerra era una astracanada, y les reclamaba coherencia a sus superiores: tratándose de una hijoputez lisa y llana, la única forma de ganarla era comportándose como unos sublimes hijos de puta. Pero claro, en aquel momento los Estados Unidos no estaban dispuestos a pagar el precio del descrédito político.

Coppola se esmera para que quede claro que el coronel Walter E. Kurtz no era un loquito suelto, sino todo lo contrario. Graduado de West Point con los más altos honores, con un master de Historia en Harvard y experiencia bélica durante Corea, Kurtz venía pintado para obtener un cargo de relevancia en la jerarquía del Pentágono. Pero en el '64 lo enviaron a Vietnam para producir un informe que echase luz sobre las razones de la falta de progreso militar. Su evaluación fue tremendamente crítica. Como se la encajonó para que no trascendiese, pidió incorporarse a las Fuerzas Especiales, lo cual significaba no sólo desconocer el rango que había obtenido, sino también entrenarse a la par de pibes que tenían la mitad de su edad. Se lo negaron hasta que amagó renunciar al Ejército. Finalmente se graduó y fue enviado a Vietnam, donde empezó a poner en práctica lo que había recomendado. Durante algún tiempo se lo consintieron, porque obtenía resultados cuando nadie más lo hacía. Pero cuando imágenes de las atrocidades que producía empezaron a filtrarse —por supuesto, con su consentimiento—, el alto mando concluyó que les depararía más problemas que soluciones. Esa es la misión que se le encomienda a Willard: el gobierno le ordena que asesine a Kurtz, ¡uno de los más brillantes entre los suyos!, como parte de una operación secreta de control de daños.

Todo lo que Kurtz pretendía de la conducción de la guerra era coherencia lógica. ¿Qué sentido tenía librar una guerra a medias, condicionada por los expertos en relaciones públicas y marketineada como una operación democratizadora? Kurtz entendía que una pandilla de pibes intoxicados a quienes se arrastró por la fuerza a miles de kilómetros de casa no se impondría nunca a un pueblo que, como el vietnamita, defendía su existencia misma —su forma de vida, su cultura, su tierra, su futuro— con uñas y dientes. (Eso les admira, a los locales: "La voluntad para hacer lo que hacen: perfecta, genuina, completa, cristalina, pura... Esos hombres luchan con su corazón, llenos de amor, tienen ese poder".) Y por eso asume que la única posibilidad que los asiste de imponerse es volverse tan salvajes, inescrupulosos y pragmáticos como los objetivos que los condujeron hasta allí. A Kurtz no le interesan las apariencias, por aquel entonces no se hablaba de incorrección política. Se ha convencido de estar en lo correcto, y por eso pone en manos de Willard los papeles que escribió durante la campaña, con el objetivo de que se los haga llegar a su pequeño hijo. Aspira a que su heredero separe la paja del trigo y eventualmente entienda que, más allá de lo que el gobierno argumente, las decisiones que ha tomado eran las más apropiadas a la realidad de la guerra.

Aunque no tiene hijos, el Kurtz de Conrad también pone sus reflexiones en manos de Marlow. Los dos Kurtz son presentados como tipos inteligentísimos —prácticamente iluminados—, carismáticos que seducen a quienquiera que se les acerque. "Un genio", lo define el fotógrafo alucinado que interpreta Dennis Hopper en el film. (Y que quizás haya sido inspirado por Tim Page, uno de los personajes reales a quienes Herr homenajea en Dispatches. Parece que Page era un tipo tan sacado, que Hunter S. Thompson, el kamikaze que inventó lo que todavía llamamos "periodismo gonzo", se negaba a trabajar con él porque le parecía "demasiado loco".)

Conrad y Coppola reproducen fragmentos de los textos que escribieron sus Kurtz, y eso basta para entender que se trata de defensas filosóficas de sus decisiones, los razonamientos mediante los cuales explican que, lejos de ser unsound, sus métodos fueron una proyección lógica de los objetivos de su misión. Un objetivo voraz demanda, exige una conducta feroz. Para vencer de verdad, explica el Kurtz de Coppola, hay que hacerse amigo del horror y del terror moral. Eso queda subrayado por una acotación que los dos Kurtz garabatean encima de su prolijo texto. El Kurtz de Conrad asume que todo su opúsculo puede ser condensado por una frase: ¡Exterminen a todas las bestias! (Exterminate all the brutes!) El Kurtz de Coppola es apenas más coloquial, en letras rojas sobre los caracteres mecanografiados: "Tiren la bomba", anotó. "¡Extermínenlos a todos!"

¿No es esa, acaso, la voluntad esencial que anima la empresa? ¿Apoderarse de una tierra ajena, adueñarse de ella, arrasar con toda interferencia nativa, quitarse de encima a los pobladores a quienes se animaliza para que su aniquilación no perturbe el sueño del conquistador? ¿No sería lo más sensato sincerar las propias intenciones, antes de acometer la tarea? Si algo irrita al Kurtz de Coppola no es que sus superiores quieran acabar con su misión, y hasta con su vida. Lo que lo mueve a crispar el puño en impotencia es que Willard confiese que lo describieron como "completamente loco" (totally insane), cuando Kurtz no se ha sentido más lúcido en toda su vida. A su juicio los que están locos, los que no la ven, son los miembros del alto mando militar y político. Que entrenan a pibes para que lancen bombas sobre gente indefensa pero no les permiten escribir fuck en sus aviones porque es eso, y no el crimen, lo que les parece obsceno. Que no perciben que para llevar al acto el deseo de apoderarse de lo que no les pertenece —la esencia del capitalismo de mercado— hay que desvestirse de toda pretensión moral y abrazar la vocación criminal, conectar con el instinto asesino primordial y matar sin emocionalidad, sin pasión y sin que medie juicio moral alguno.

El trágico espectáculo cotidiano de las criaturas asesinadas y quemadas por el ejército de Israel en Gaza —imágenes cuya difusión consiente Netanyahu, porque revelan lo que es capaz de hacer—, demuestran que los poderosos del mundo actual le han prestado atención al Kurtz de Apocalypse Now, y tomado nota. Si algo vienen haciendo durante el siglo XXI, es dándole la razón en los hechos.

Vivimos en un mundo donde el poder, como Kurtz pretendía, se ha reconciliado con el horror y el terror moral.

En Deep Cambodia, con una Glock flamante y 100.000 palos

Sobre el final de Apocalypse Now, Willard reflexiona que Kurtz había empezado a recibir sus órdenes ya no del alto mando, sino de la mismísima jungla a la que se había adaptado como una bestia más. ("La creencia puritana de que Satán habitaba en la naturaleza —escribe Michael Herr en Dispatches— podría haber nacido aquí, donde hasta en las cimas más frescas de las montañas uno podía oler la jungla y esa tensión entre podredumbre y génesis que despiden todas las junglas".)

Existe un aspecto de la campaña de Kurtz sobre el cual no suele reflexionarse. Si Kurtz está convencido de que sus métodos son los más lógicos para imponerse, ¿por qué se da por vencido? ¿Por qué acepta dejar con vida a Willard, a sabiendas de que llegó allí con la misión de matarlo? ¿Por qué se aviene a rendirse ante los mediocres del alto mando, a quienes desprecia porque conducen la guerra a una derrota segura? ¿Por qué acepta ser sacrificado como el buey de la ceremonia pagana que transcurre en simultáneo —otra genialidad de Coppola, el maestro indiscutido del montaje paralelo—, sin ofrecer resistencia?

Hay muchas explicaciones posibles. Una la arriesga el fotógrafo que interpreta Dennis Hopper, según el cual Kurtz es un genio pero su alma, al mismo tiempo, "está loca". Pero yo considero que esa es una salida fácil, un modo de patear la pelota al corner. A mi entender Kurtz no tiene nada de loco: es un hombre de gran cordura, de una mente habituada a proceder con rigor, cuyo único error, en todo caso, ha sido el de llevar al extremo la lógica que está en la raíz de la cultura política de su país. Como estadounidense, Kurtz se ha forjado en la mismísima fragua del capitalismo mundial. Y el capitalismo es un sistema cuyo pitch de venta pasa por el hecho de que te permite tener todo el dinero que desees tener.

Pero claro: una vez que das por bueno el hecho de que, para ser exitoso en términos capitalistas, necesitás apoderarte de cosas ajenas —porque nadie se hace millonario a consecuencia de lo que produce personalmente, como mínimo explotan a quienes trabajan a sus órdenes—, todo recurso que ayude a que te enriquezcas pasa a ser lícito en sí mismo. El fin de acumular fortuna se vuelve tan central a la religión del dinero del cual deriva el poder, que pasa a justificar los medios empleados para obtenerla. Todo lo que uno haga para llegar a esas alturas queda validado: evadir impuestos, corromper instituciones y a sus autoridades, abusar de su poder para aumentar sus ganancias de forma artificial y adueñarse de porciones cada vez más grandes del mercado. Y una vez que aprendiste a sacarle jugo al instinto asesino primordial del que Kurtz habla —cuando ya te convertiste en un killer en términos económicos, un ejecutor a sangre fría capaz de hacer todo lo que haya que hacer para ganar un dólar más, sin remordimiento alguno—, la distancia que separa al asesinato económico del crimen real (y a la democracia del autoritarismo, como aclaró el Trump que acaba de decir que cuando vuelva a ser Presidente se acabarán las elecciones) se vuelve mínima, por no decir inexistente.

Una cosa se torna extensión de la otra. No se puede salir de casa para apoderarse de territorio ajeno sin estar dispuesto a matar. El colonialismo es asesino por naturaleza, tanto en su versión tradicional —la invasión física lisa y llana— como en su versión actual, que permite saquear recursos naturales de otras regiones a través de funcionarios locales corruptos mientras nos convierte a todos en semi-esclavos digitales.

Todo lo que hace Kurtz es llevar esa lógica a su último término: Si estoy acá para apoderarme de un país, de unos recursos naturales y de una fuerza de trabajo que no me pertenecen legalmente, debo hacer lo que esté a mi alcance para lograr ese objetivo. Y por ende, todas las maniobras tendientes a ese efecto quedan justificadas. Pero claro, ahí está el problema, lo que Graham Greene llama el factor humano. Kurtz entiende que la misión requiere que tanto él como los suyos se conviertan en asesinos que maten sin sentir emoción alguna y también sin pasión, como quien ejecuta un simple trámite, como quien pone un sello sobre un documento. Y eso es lo que ha hecho, se ensució hasta los codos al servicio de su patria, la casa matriz del capitalismo mundial.

El tema es que existe una tercera condición para que la cosa funcione, de la cual Kurtz es tan consciente que de hecho la repite, la dice una vez a continuación de la otra, a modo de subrayado: habría que matar sin emoción ni pasión, sí, pero además sin que medie juicio moral alguno, sin que medie juicio moral alguno. Cosa que no ha logrado, porque es humano además de animal. Y siendo humano, no consigue enajenarse de las consecuencias de sus actos. Ha logrado matar sin problemas, pero fracasó a la hora de impermeabilizarse a la evidencia de que lo que estaba haciendo era inapropiado. Porque matar a un congénere está mal en sí mismo, pero cuando entendés que, en el fondo, lo estás matando por puta guita, nomás, y además guita de la que no depende tu supervivencia sino que engrosará la fortuna de otros, se convierte en algo francamente horrible.

El Kurtz de Coppola es la dramatización de un razonamiento que Michael Herr incluye en su libro. Al reflexionar sobre una noche tremenda en la que murieron miles de personas, Herr —que ya ha percibido, además, que la mayor parte de los soldaditos se conduce como si estuviese actuando en una película de Hollywood— dice que una cosa es "lo que uno pensó durante años respecto de lo que ocurre cuando uno persigue una fantasía hasta que se convierte en experiencia", pero otra muy distinta es la que ocurre cuando esa experiencia llega y revela ser atroz. "Entonces —dice Herr— lo que uno descubre es que no puede manejar la experiencia". Que no se la banca. Que no puede metabolizarla saludablemente. Devastar a otra gente en nombre de abstracciones —patria, religión, dinero— te devasta a vos también, de forma indefectible. Te convierte en un muerto vivo, en alguien que acabó con el balance de toda jungla para convertirse tan sólo en una podredumbre que anda. Y es por eso que Kurtz se rinde, que se entrega al sacrificio. Porque entiende que hacer lo que se esperaba de él lo ha deshumanizado, lo ha convertido en un hombre hueco como los del poema de T. S. Eliot que Kurtz lee en voz alta en el templo pagano donde vive. Porque ya pescó que la civilización de la que creía ser el mejor empleado no tiene nada de civilizada, que no es nada más que una empresa criminal, y por eso renuncia a seguir siendo su cómplice.

Si por mí fuese, después de enseñarles a leer y a manejar los números, yo postergaría los otros contenidos de la educación formal y les daría a los críos un curso intensivo. Les hablaría de El corazón de las tinieblas, los familiarizaría con Los hombres huecos —que lleva por acápite una cita del relato de Conrad, esa en la que el negrito le informa a Marlow que "Mistah Kurtz — he dead!—, los haría ver Apocalypse Now y, a modo de cierre, leería con ellos partes del libro de Sven Lindqvist que se llama "Exterminate All the Brutes" (1992) y compartiría el documental de Raoul Peck del mismo nombre, que data del 2021. Estas últimas obras trazan una línea de continuidad entre el colonialismo y el nazismo que no cuesta nada prolongar, hoy, hasta incluir el genocidio de Gaza.

¿Y por qué haría semejante cosa? Porque creo que las nuevas generaciones deberían entender desde el arranque todo lo que es dañino y repudiable en el ser humano, aquello que deberíamos combatir como individuos para no sucumbir a nuestros peores impulsos y que además deberíamos condenar como sociedad. Toda esa oscuridad deriva de la delirante noción de que vinimos a este mundo dotados del sagrado derecho a acumular cosas —y particularmente dinero, propiedades, poder— de manera ilimitada. Si estuviésemos diseñados para lo ilimitado comeríamos interminablemente, pero esa no es nuestra experiencia: todos sabemos que, si comés de más, reventás. Lo único que estamos diseñados para acumular casi infinitamente son pensamientos, ideas, experiencias estéticas y sensoriales. Deberíamos haber aprendido, a esta altura de la aventura humana, que nunca somos mejores que cuando rechazamos los excesos para buscar la justa medida, las proporciones exactas de las que depende toda belleza y sabiduría, el balance exacto entre el génesis y la podredumbre. La riqueza física, material, desproporcionada, es un absurdo. ¿Para qué querés tener una casa que no podés abarcar, autos que no tenés tiempo de manejar, cosas de las que nunca llegarás a disfrutar y millones que no sabés ni en qué gastar, cuya única utilidad real es convencerte —fraudulentamente, además— de que sos más que otros? ¿A quién con dos dedos de frente se le ocurriría perder tiempo precioso de vida, del que no disponemos más que un puñadito, en pelotudeces semejantes?

Uno de los grandes problemas actuales es que las formas de la explotación han cambiado. Antes requerían de soldados que sometiesen pueblos ajenos en su beneficio, y esos soldados ejercían la violencia y eran salpicados por sus consecuencias: al igual que Kurtz, al igual que los marines de los que habla Michael Herr. Ahora la mayor parte del trabajo está en manos de burócratas que nunca verán una gota de sangre ajena. Y eso facilita la tarea inhumana. Una cosa era ensartar a una persona con tu bayoneta, y oler el contenido de sus tripas y que sus estertores sacudiesen el arma que empuñabas, y otra muy distinta es hacer un click y borrar a un pueblo de un bombazo. Ahora jugás a un videogame, sólo que en este caso con consecuencias reales que nunca experimentarás como testigo. Y cuando estás muy lejos de las consecuencias de tus actos, podés prescindir del juicio moral. Nada más fácil que mirar hacia otro lado y sentarte encima de toneladas de alimentos y frazadas, sin presenciar nunca cómo tiemblan las personas a las que les negás abrigo, sin ver nunca cómo se retuercen los pibitos cuyas tripas vacías piden morfi a gritos.

Cuando no te ensuciás las manos, ser un hijo de puta se torna fácil. Y si algo consiguió la tecnología es facilitar la tarea de los hijos de puta. Antes daba trabajo ser un turro, había que transpirar. Ahora hasta una inútil como Pettovello puede comportarse como una mierda eficiente. Antes había que juntar coraje, y anticipar la batalla, y preguntarse si estarías a la altura de la situación, y lidiar con tus fantasmas. (Michael Herr cuenta que, rodeados en Khe Sanh, los soldados leían a escondidas libros como El infierno en un lugar muy pequeño de Bernard Fall, en el temor de que se repitiese la experiencia y terminasen diezmados como los colonizadores franceses en Dien Bien Phu.) Pero ahora cualquier nabo fantasea ser Kurtz o se cree un killer, porque cuenta con terminales tecnológicas para que hagan el trabajo sucio o con 100.000 millones para que algún perejil llegue, arma en mano, donde a un dron se le complicaría.

Yo contemplo a Milei, veo los posteos de Santi Caputo hablando de su Glock o fardándose de que si quisiera eliminar a alguien podría hacerlo, y pienso: esta gente está como Kurtz en Deep Cambodia, perdida en su fantasía megalómana y por ende ajena a toda experiencia humana que no sea su propio mambo, su trip tanático de poder. Creen, como parece probarlo la impunidad de Netanyahu, que están en condiciones de hacer cualquier cosa, de llevar adelante aberraciones sin pagar precio alguno, invulnerables al juicio moral y al de los tribunales. Nuestra tarea, como humanos que pretendemos no dejar de serlo, es demostrarles cuán equivocados están.

Allá ellos, si quieren seguir viviendo en el pequeño, claustrofóbico infierno de sus almas blindadas ante todo lo humano que no sea sus propios apetitos. Allá ellos, si quieren vivir produciendo horrores hasta morir con esa palabra en sus labios, como los Kurtz de Conrad y de Coppola.

El oficio humano debería ser crear cielo en esta tierra, para todos y todas sus habitantes. Últimamente nos dejamos llevar de las narices por aquellos que prefieren crear infiernos. ¿Cuánta evidencia más necesitamos, para entender que al final de ese túnel no hay otra cosa que destrucción garantizada? Ya hemos explorado nuestra capacidad de actuar de manera demoníaca, de expandir la parte de la jungla donde reina la podredumbre. ¿Vamos a aceptar extinguirnos antes de probar si existe también algo angélico en nosotros, sin darnos la oportunidad de recomenzar de otra forma, de resetear el juego y elegir otro génesis?

Necesitamos agallas, como dice el poema que María Elena Walsh dedicó a Eva Perón, para hacer de nuevo el mundo.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí