El pasado 2 de abril, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó el Día de la Liberación de su país, de recuperación de la “independencia económica de Estados Unidos”. Como resultado, subió los aranceles a muchas naciones del mundo, aunque posteriormente congeló o retrotrajo algunos de ellos. En efecto, esta escalada en la disputa comercial, que nos recuerda los primeros años de la década del ‘30 del siglo XX, significó que los aranceles impuestos por los norteamericanos a China alcanzaron el 245%. Frente a ello, China respondió que “contraatacará resueltamente y luchará hasta el final”, y subió también los aranceles pero hasta un punto, porque más allá de cierto importe carecían de sentido. Al respecto, el vicepresidente del Centro para China y la Globalización, Víctor Gao, sostuvo que “no nos importa perder el mercado de Estados Unidos. China lleva acá 5.000 años. La mayor parte del tiempo no existían los Estados Unidos. Y sobrevivimos. Manejaremos la situación sin Estados Unidos. Y esperamos sobrevivir por otros 5.000 años”.

La respuesta china no se limitó a la implementación de contramedidas similares, sino también a acciones de soft power que se han materializado en las redes sociales en videos y mensajes de chinos mostrando los precios de origen de muchos productos fabricados en ese país y que venden importantes marcas globales. A la fecha [1], algunas de las medidas se han postergado, otras se han quitado o, en el caso de la potencia asiática, el Presidente estadounidense ha anunciado una futura reducción de los aranceles.

🇺🇸🇨🇳 Trump says tariffs on China won’t be as high as 145% and “will come down substantially, but won’t be zero.” pic.twitter.com/FpONQbbWgF

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 22, 2025

La mayoría de los medios internacionales se han hecho eco de la hipótesis formulada por Graham Allison en su libro, denominada la “Trampa de Tucídides", que sostiene que, durante una transición de poder en el sistema internacional como la que se está produciendo entre Estados Unidos y China, es probable que se produzca una gran conflagración militar mundial.

La propuesta aquí es pensar estos cambios desde otras miradas que tengan en cuenta no solamente los factores sistémicos internacionales, sino también los domésticos.

El confucianismo chino y la guerra

Celestino del Arenal afirmaba hace diez años que la disciplina de las relaciones internacionales está marcada por un profundo etnocentrismo en sus principales teorías debido a que nace y se desarrolla exclusivamente en Occidente, ignorando otros antecedentes históricos relevantes y la mayor parte de la producción que no esté escrita en inglés y responda al mainstream anglosajón [2].

Tanto el neorrealismo como el neoliberalismo [3] comparten un marco analítico a través del cual piensan a los Estados como actores racionales “unificados” y que el conflicto armado es inherente al sistema internacional. Por ello es que algunos autores predicen que una guerra entre Estados Unidos y China es casi inevitable. Sin embargo, a partir de otras escuelas de dicha disciplina se puede argumentar que también son importantes la cultura y las reglas institucionales, porque éstas también moldean las conductas de los Estados en el escenario internacional. Por lo tanto, los intereses nacionales de China responderían no solo a los factores sistémicos, sino también a un elemento central en el pensamiento chino como el confucianismo [4].

En este sentido, Margueliche “sostiene que el confucianismo penetró cada rincón de la estructura social china”; de ahí su relevancia en el contexto actual. Si bien, durante el maoísmo, los intelectuales chinos no pudieron traspasar las estrictas barreras de la ideología marxista; en la década del ‘90 surgió un fuerte nacionalismo como reacción a la apertura de los ‘80. Es en este contexto que se produce un redescubrimiento del confucianismo. Esto también permeó la cultura militar. De hecho, el pensamiento tradicional chino, como argumentan Zhang Heng y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ha influido y sigue influyendo en la cultura militar contemporánea.

El confucionismo, al igual que otras escuelas del pensamiento chino, surgió durante el período de los Reinos Combatientes (481 a 221 a.C.) a partir de la obra de autores clásicos como Confucio (551-479 a.C.), Mencio (370-289 a.C.) y Xun Zi (312-230 a.C.). Su canon se encuentra compilado principalmente en las Analectas de Confucio, Mengzi de Mencio, Xunzi de Xun Zi y dos obras más pequeñas (Daxue y el Zhongyomg) establecidas por Zhu Zi en el siglo XII de nuestra era.

Estos autores tenían una valoración negativa de la guerra. Por ejemplo, Mencio consideraba que no existía una guerra justa porque solo un superior puede imponer “correctivos” a un inferior y no es el caso de la relación entre Estados. Esto no significa que descartaran la guerra. Por el contrario, estaba justificada para defender al Estado. Por ello, Mencio aconsejaba levantar murallas, preparar al pueblo para acompañar al Rey y para morir. Agregaba que todo tipo de opresión –hacia otro Estado o hacia el pueblo– podía generar reacciones que afectaran el bienestar del reino e incluso provocar una rebelión. Por eso, trataba de que los soberanos abandonaran el camino de la guerra.

Por su parte, Xun Zi incorpora algunas ideas de la Escuela Legalista y afirma que, si un rey conquista a un pueblo extranjero, éste lo odiará. Por lo tanto, algún día pagará por ello, llevando desgracias a su propio pueblo, el cual también lo odiará; convirtiendo su fortaleza en debilidad. Por ello, “así se conquistan y se pierden pueblos (…) Quien ha entendido la esencia de la violencia nunca llegará a aplicarla [5]”. En consecuencia, si un rey logra el triunfo sin haber librado una guerra, si obtiene “sus objetivos sin recurrir a la fuerza” y logra que el otro se someta “sin que sus ejércitos se esfuercen”, conoce el “camino verdadero” [6].

Por último, es importante rescatar a Sun Tzu que, si bien no era confucionista, es uno de los grandes pensadores estratégicos de la historia. Este autor sostenía que “la mayor habilidad es rendir al enemigo sin librar combate” y agregaba –lo cual es interesante teniendo a Donald Trump de Presidente de Estados Unidos– que “si el general enemigo es colérico, su carácter no es firme. Entonces será fácil conmover su autoridad, provocándolo y confundiéndolo. Si el general enemigo es arrogante, finge inferioridad y alienta su arrogancia. La ceguera es la hija de la arrogancia y un ciego no ve el camino”.[7].

En síntesis, la oposición a la violencia y a la guerra se traducía en una política exterior prudente: “Quien procura la unidad del pueblo, evita las dificultades en política exterior” [8].

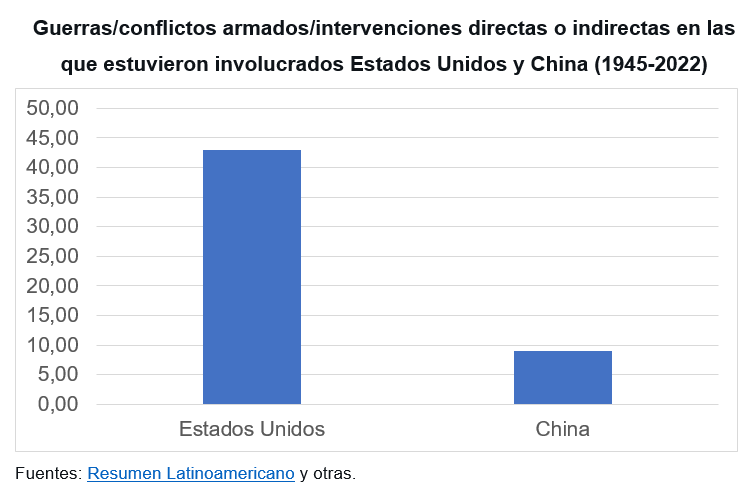

Kennedy y la prudencia

¿Ha sido prudente la política exterior de Estados Unidos? Al respecto, el ex Presidente James Carter (1977-1981) le preguntó retóricamente al actual: “¿Pero sabes por qué la China se nos adelanta? Yo normalicé las relaciones diplomáticas con Beijing en 1979. Desde esa fecha, ¿sabe cuántas veces China ha entrado en guerra con alguien? Ni una sola vez, mientras que nosotros estamos constantemente en guerra. Estados Unidos es la nación más guerrera en la historia del mundo porque quiere imponer Estados que respondan a nuestro gobierno y los valores estadounidenses en todo Occidente, controlar las empresas que disponen de recursos energéticos en otros países. China, por su parte, está invirtiendo sus recursos en proyectos como ferrocarriles, infraestructura (…) en lugar de utilizarlos en gastos militares (…) Hemos desperdiciado $ 300 billones (…) para someter a países que buscaban salirse de nuestra hegemonía. China no ha malgastado ni un centavo por la guerra, y es por eso que nos supera en casi todas las áreas”.

Si comparamos la conducta exterior de China y Estados Unidos en relación a las palabras de Carter, podemos constatar claramente sus palabras.

Pero más allá de las cifras y del impacto de más de 20 millones de personas muertas en esas guerras –incluidos estadounidenses–, conflictos armados e intervenciones directas o indirectas, también es importante señalar el costo que ha tenido esta “guerra prolongada” para Estados Unidos.

Paul Kennedy publicó en 1987 el libro Auge y caída de las grandes potencias [9], en donde argumentaba que el poder económico y militar había permitido la expansión de los imperios español, francés y británico, pero que ese overstretched había erosionado la base económica y sus poderes militares, causando los declives relativos de esas potencias. Esta advertencia, formulada a su país –Estados Unidos–, se encuentra presente en el debate de estos días, en tanto que el actual Presidente Trump está intentando –se verá si con acierto– reconstruir esa estructura económica.

Por su parte, Graham Allison publicó –como adelantamos– diversos artículos y el libro Destinados a la guerra. ¿Pueden Estados Unidos y China escapar a la Trampa de Tucídides? (2017), en los que argumentó que en el marco del ascenso de una potencia y el declive de otra se produce una guerra a gran escala, algo que ocurrió en varias ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, según este autor, a lo largo de 500 años de historia, doce de dieciséis rivalidades hegemónicas terminaron en conflictos armados. Sin embargo, Allison argumenta que es posible combinar conflicto y cooperación y, por ello, recurre a un antiguo concepto chino: “asociación de rivalidad”.

Más allá de Tucídides

Como el propio Allison señala, el enfrentamiento no es la única dinámica posible en una transición de poder en el sistema internacional. El resultado no depende solo de la estructura, sino también de la conducta de las dos potencias rivales. ¿Cómo se ha comportado China?

Confucio hace referencia en su libro Analectas a un juego de mesa llamado Wéiqí, conocido como Go en Occidente. El objetivo de este, a diferencia del ajedrez, no es aniquilar frontalmente enemigo, sino controlar territorios; es decir, quien consiga más territorios gana.

En el Wéiqí, ambos oponentes pueden conformarse con un determinado posicionamiento en el escenario internacional, en tanto que es muy difícil que algunos de los competidores obtengan todas las ganancias y beneficios porque una estrategia de win-win puede conducir al desastre. Es decir, aunque los oponentes compitan por territorios, si el espacio disponible sigue siendo suficiente, los jugadores podrían optar por no enfrentarse. Por lo tanto, “China podría optar por la coexistencia y la rivalidad al mismo tiempo”. Además, una idea de Sun Tzu presente en el juego es que todos los movimientos deben fortalecer la posición de cada jugador, quien deberá esperar hasta que el enemigo muestre signos de debilidad.

De lo expuesto se puede deducir que China podría no adoptar una política de defensa ofensiva pero, sin embargo, tampoco aceptará amenazas. Aunque paralelamente –mientras fortalece sus murallas– controla territorios a través del comercio y la inversión.

¿Implosión?

Más allá de cómo se desarrolle el “juego sistémico”; ya sea como Tucídides o como Confucio, también hay que prestar atención a los potenciales factores domésticos. Para ello, seguimos expandiendo las ideas más allá de la academia anglosajona.

Por un lado, Ibn Jaldun [10] tenía una visión cíclica de la historia: al igual que en los seres humanos, los Estados tienen una vida limitada. Si el asabiyyah –que puede traducirse como solidaridad social– le permite a una sociedad alcanzar la cima, su pérdida conduce a la decadencia. En esta situación, se llega a un límite en donde esa sociedad tiene que parar y dejar su lugar a una nueva. Por otro lado, Polibio [11] también, a partir de una concepción cíclica de la historia, considera –en línea con el autor árabe– que así como las virtudes son las causas del ascenso de un imperio, la pérdida de las mismas será la semilla de su decadencia.

En síntesis, y para concluir, si miramos desde el nivel sistémico, desde el escenario internacional, el enfrentamiento militar no es inevitable como el propio Graham Allison señala y como una lectura desde el pensamiento chino permite vislumbrar. Sin embargo, no es el único factor en juego: la descomposición de una sociedad –su asabiyyah y sus virtudes–, como el declive de su economía doméstica, puede conducir también a la implosión de las grandes potencias.

[1] 25 de abril de 2025.

[2] Del Arenal, C. (2015), “Americanocentrismo y relaciones internacionales: la seguridad internacional como referente”. En Del Arenal, C. & Sanahuja, J. (Ed.). Teoría de las Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos, p. 376. Esta crítica también es retomada por Esther Barbe Izuel y Juan Pablo Soriano (2015) en el capítulo del mismo libro llamado “Del debate neorrealismo-neoliberalismo a la (re) construcción del discurso dominante en relaciones internacionales”. Por otro lado, y a riesgo de extendernos, Rafael Grasa agrega que otro de los problemas que tiene la disciplina de las relaciones internacionales es que, en primer lugar, ha optado por distanciarse de las ciencias sociales y, en segundo lugar, recurre a una explicación endogámica de la evolución de sí misma. En Grasa, R. (2015), “Neoliberalismo e institucionalismo. La reconstrucción del liberalismo como teoría sistémica internacional”, otro capítulo del libro citado previamente.

[3] No nos estamos refiriendo a la escuela económica, sino a la reformulación del liberalismo encarada por Robert Keohane y Joseph Nye en su libro Poder e Interdependencia, de 1977, en el cual reconocían que el realismo era una teoría válida en aquellos contextos donde las preocupaciones por la seguridad fueran las más importantes, pero que existían áreas en las relaciones internacionales en donde la anterior escuela no explicaba la cooperación interestatal. Ver Barbe Izuel y Soriano (2015), citado en la nota anterior.

[4] Ver Eissa (2017).

[5] Schleichert, Hubert & Roetz, Heiner (2013). Filosofía clásica china. Barcelona: Herder, p 278.

[6] Xun Zi (2015 [circa siglo III a.C.]). Xun Zi. Beijing: Ediciones de Lenguas Extranjeras, p. 233.

[7] Sun Tzu (2007 [siglo IV a.C.]. El arte de la guerra. Buenos Aires: Prometeo, pp. 20 y 35.

[8] Ibídem, p. 284.

[9] Kennedy, Paul (1994). Auge y caída de las grandes potencias. Madrid: Plaza & Janes.

[10] Ibn Jaldun (1997 [1377]). Introducción a la historia universal. México: Fondo de Cultura Económica.

[11] Polibio (2007 [siglo II]). Historias. Madrid: Gredos.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí