Nuestra cultura se relaciona con el tiempo de manera antagónica. Como no le perdonamos que la cuota que brinda sea limitada, que indefectiblemente vaya a acabársenos, lo destratamos: nuestro vínculo con la temporalidad está permeado por un trasfondo de bronca. Es una relación a la que nos sentimos obligados, como si fuese un molesto compañero de oficina al que no le decimos más que buenos días y hasta mañana por no romper con las normas de cortesía, pero a quien —de poder— le daríamos vuelta la cara. Es cierto, la certeza de que la porción se terminará es un incordio: ¿quién de nosotros quiere morir? Pero llevarse a las patadas con los años de que disponemos porque parecen pocos sería tan idiota como dejar la Ferrari en el garage porque, tarde o temprano, la turra dejará de andar. Si la máquina está ahí a nuestro alcance, promisoria y reluciente, ¿por qué no sacarle el jugo hoy, en vez de amargarse por un futuro que aún no existe?

Nos cae tan mal, el tiempo, que lo hemos mecanizado. (Y mercantilizado, por cierto, a cuenta de una cultura que tiende a pensar sólo en términos de utilidades.) Ahora está depositado en el corazón de unas máquinas inflexibles, que pretenden que esta hora durará sesenta minutos sí o sí, y no hay tu tía. Cuando más bien sabemos que esa es apenas una manera de verlo, porque hay instantes que duran una eternidad y largas plenitudes que se van en un soplo. Cuarenta o cincuenta años de una vida pueden durar las dos horas que se toma una peli para contarla, o el tiempo que nos lleve leer Los miserables o David Copperfield.

De Albert Einstein para acá deberíamos haber aprendido a ablandar nuestra noción del tiempo. Que es infinitamente más plástico, y por ende más maleable, de lo que nos han vendido. El tiempo no debería ser identificado con el oro sino con la plastilina, menos valiosa pero más divertida: algo que podemos moldear con los dedos, estirar o comprimir y dotar de la forma adecuada a nuestro deseo.

No es casual que la ciencia haya ido aproximándose a la noción del tiempo como materia flexible que el arte lleva siglos investigando. Ahora podemos fundamentar no sólo su relatividad, sino también su multiplicidad: según la física cuántica no existe sólo este universo sino infinitos —por eso le llaman multiverso, un nombre ideal para la consultora de Durán Barba—, en parte de los cuales se verificarían variaciones interminables de nuestras existencias. (Una maravillosa novela que Kate Atkinson publicó en 2013, Life After Life, cuenta iteraciones de la vida de un mismo personaje, Ursula Todd: desde una primera que acaba antes de empezar, cuando se estrangula con el cordón umbilical en el vientre materno; pasando por otras truncadas por la gripe epidémica de 1918 o la guerra; hasta llegar a una vida plena en la que Ursula intuye esos intentos previos, experimentados vía déjà vu.) Es decir: si el espacio no se limita a aquel comprendido por nuestro universo, lo mismo podemos decir del tiempo, al que deberíamos habituarnos a denominar en plural.

Para las artes el tiempo fue plastilina siempre, una de sus materias predilectas a la hora de jugar. Para empezar, el desafío a la constricción temporal es la esencia de su tarea: ¿de qué otro modo puede un cacho de mármol, un trozo de tela coloreada, una sucesión de notas o un reguero de tinta volverse eterno, sino a través del arte?

Pero la narrativa ha ido más allá, pateando las fronteras de lo que consideramos posible hacer con el tiempo. Desde convertirlo en una dimensión pasible de ser viajada —de H. G. Wells para acá las travesías en el tiempo devinieron un género en sí mismo, y no han mermado desde que la ciencia confirmó que teóricamente serían factibles—, hasta experimentar qué habría ocurrido si la Historia hubiese tomado otro derrotero a partir de un punto equis —las ucronías que investigan qué sería de nuestro mundo de haber vencido Hitler o sobrevivido J. F. K. al tiro fatal— e incluso revertir la forma lineal en que lo experimentamos.

En The Iowa Baseball Confederacy (1986), W. P. Kinsella —el autor de Shoeless Joe, la novela que inspiró la peli El campo de los sueños—, tiene lugar una epidemia a causa de la cual jóvenes y adolescentes comienzan a perder peso y llegan a las dimensiones de un bebé. En La flecha del tiempo (1991), Martin Amis cuenta la vida de un médico nazi como si la experimentase al revés: comienza en América, donde ya se ha retirado, y de ahí retoma el ejercicio de la medicina para después regresar a Europa y más precisamente a Auschwitz, poniéndose más joven con el curso de los años. En su conciencia invertida, los romances comienzan tormentosamente para conducir al primer enamoramiento y la gente espera en los consultorios después de ser atendida y no antes.

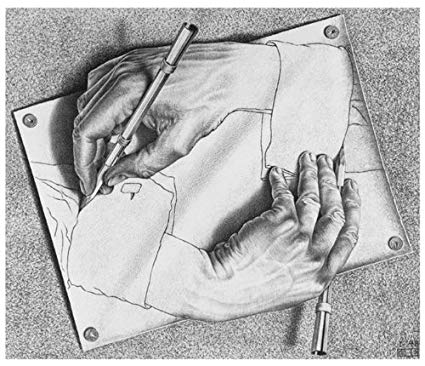

Pueden sonar a ejercicio caprichoso, pero todo malabar narrativo con las convenciones temporales apunta a empoderarnos. Aunque la cultura humana sugiera que somos víctimas del calendario, que nos sometería a sus inclemencias sin posibilidad de ofrecer resistencia, las cosas que nos permite hacer dentro de su marco son múltiples. En términos generales, los años con que contamos son suficientes para desarrollar cuatro veces más cosas de las que finalmente haremos. La limitación suele ser nuestra, antes que del Pirelli. La vida tiende a ser generosa en materia de horas que invita a llenar de sentido. Al igual que en el célebre dibujo de Escher, el tiempo nos escribe tanto como nosotros lo vamos escribiendo con acciones y omisiones.

Un botón de muestra

Uno de los relatos que juega con el tiempo del modo más intrigante es El curioso caso de Benjamin Button —o Benjamín Botón, si ustedes son de los que prefieren traducirlo todo— que Francis Scott Fitzgerald publicó por primera vez en 1922. En primer lugar, es intrigante porque el autor de El gran Gatsby no era precisamente un narrador fantástico, y la premisa de esta historia lo es. Benjamin Button nace en Maryland durante 1860, con el tamaño, el aspecto y el desarrollo mental de un hombre de "alrededor de setenta años". (Por fortuna, el relato nos preserva de los detalles que explicarían cómo salió del bajo vientre materno.) Y a medida que vive, va rejuveneciendo paulatinamente hasta convertirse en un bebé y sumirse en la nada: "Todo se oscureció entonces, y la cuna blanca y las caras difusas que se movían alrededor y el perfume dulce y tibio de la leche se desvanecieron por completo de su mente".

Si se lo piensa un poco, revertir el proceso natural tiene cierta lógica que hasta podríamos defender. No estaría mal nacer experimentado y sabio, dejar pronta marca derivada de la sensatez con que se vendría al mundo y, con el tiempo, irnos sumiendo en el universo fantástico y despreocupado de los niños. Alguien dirá: pero al envejecer, es común que algunos experimenten un strip-tease mental y se vuelvan como niños, en materia de consciencia y funciones corporales. El tema es que eso no ocurre en todos los casos. Mucha gente enfrenta la decrepitud y la muerte desde la lucidez más desgarradora; en cambio, si naciésemos viejos...

Pero al querido Francis Scott el destino de Benjamin no le preocupa. Su suerte se juega —y aquí sí el relato se vuelve fitzgeraldiano— tan sólo para satirizar la reacción de la sociedad que lo rodea, que oscila entre ofendida por su condición de freak y molesta por su permanente falta de ubicuidad. El personal médico que lo trae al mundo cree que haber colaborado con semejante parto dañará para siempre la reputación del hospital. Su padre se niega a asumir la realidad y pone pantalones cortos al viejo de setenta. Con el tiempo, hasta su propio hijo, Roscoe, se muestra abochornado. (Esto, hay que admitirlo, es lo que hacen todxs lxs hijxs adolescentes / jóvenes con nosotros, aun cuando estemos convencidos de encarnar el summum de la propiedad.)

Como tantos otros escritores, Fitzgerald apela a un recurso fantástico para reflexionar sobre constantes humanas que no pueden ser más reales. Pero lo que me llevó a reflexionar sobre este tema fue, por el contrario, la certeza de que en este mundo existen casos como el del pobre Benjamin sobre cuya existencia contamos con pruebas fehacientes. Más aún: en el caso del infame Button, la condición que lo aqueja es involuntaria. En un pasaje, Roscoe —que considera que su padre sufre un mal terrible, porque lo torna "ineficiente"— le reclama que pegue media vuelta y envejezca a la manera del resto del mundo. "Esto ya no tiene gracia", lo reta. "Vos —vos... ¡comportate como se debe!"

Pero los casos de los que hablo (uno de ellos, al menos) son distintos, desde que se trata de una condición electiva y por ende manejable a voluntad. Esta persona a la cual me refiero no es víctima de un grand mal para el cual no existe cura, como le ocurre al personaje de Fitzgerald. Se trata de alguien que ha optado a consciencia seguir el sendero que conduce a la más perfecta irresponsabilidad.

En este punto podría atenerme a la convención y describir el caso en términos de la crónica periodística. Sin embargo, bajo la influencia de la relectura de este clásico, sucumbiré a la tentación y contaré lo que sé en un tono de sátira que espero no ofenda a Fitzgerald más de lo que lo ultrajó la versión de Gatsby que protagonizó Di Caprio.

El curioso caso de Patricia Botón

En 1956 todavía era habitual que los bebés pareciesen ancianos en miniatura al nacer. En estos días, me han advertido, no ocurre con frecuencia, desde que los dioses de la medicina actual son adictos a las cesáreas y traen al mundo a criaturas fotogénicas desde el vamos. Pero aquella criatura respetó los usos de su tiempo. Su carita arrugada y su ceño adusto imitaban rostros venerables, los mismos que vestían los muros de la casa familiar. La suya era una estirpe aristocrática, aun cuando las raíces de su abolengo no llegasen hondo. (Uno de sus antepasados fue Director Supremo, aunque era hijo de un comerciante. Otro alcanzó el rango de alcalde, a pesar de que su padre había sido un invasor que arribó encadenado a este país — un prisionero de guerra.)

Le tocaron apellidos que eran talismanes, desde que evocaban fortuna terrateniente y avenidas céntricas. Tal vez para aligerar el peso, una anciana de la rama familiar que provenía de Irlanda sugirió un nombre que se acortase fácil —de Patricia a Trisha hay un paso— y, al verla retozar en su cuna, dijo que era 'cute as a button', expresión tradicional que asimila una cara primorosa a la delicadeza y brillo de un botón nacarado. Hay nombres que traban destinos como candados, y el de Patricia Botón —que así se la llamó desde entonces, aunque hoy haya quien prefiera empatar el género y decir 'Patricia Botona'— es uno de ellos.

No es descabellado pensar que, al verse en un espejo y reconocerse por vez primera, haya creído que la suya era un alma vieja. ¿A qué otra cosa atribuir el andar tentativo, la dentadura incompleta y los balbuceos en que incurría cuando se expresaba? Lo cierto es que se asumió como tal; y se plantó en el mundo desde la actitud de quien ya lo experimentó todo y carece de pelo mas no de templanza. Apenas pudo controlar las limitaciones que la edad imponía a su físico, se prometió poner en práctica lo que su alma había aprendido durante el viaje estelar. Y, para desmayo de las ramas más altas del árbol genealógico, anunció que de allí en más trabajaría para el bien común. Así sería, dijo, porque —con esta sabiduría creía haber venido al mundo— la humanidad no prosperará mientras los más afortunados no moderen su tendencia al exceso y los pobres no obtengan herramientas que, como los tutores de las plantas del jardín, enderecen su crecimiento.

Pero la resistencia de su linaje y de su casta terminó desconcertándola. ¿Por qué se negaban a considerar una idea inmejorable? ¿Cómo podían no ver que también ellos saldrían beneficiados? Se privarían de ganar ciertos dineros, aquello era verdad (dineros que, dicho sea de paso, no obtendrían si la ley fuese estricta), pero, ¿cómo considerar excesivo un precio que garantiza bienestar perdurable?

Se le ocurrió que los suyos serían más permeables al rigor que a las argumentaciones de un alma sabia. ¿O no le constaba la admiración que sentían por los militares? Hablaban de esa gente como de un bastón sin el cual no podían dar un paso. Alentada por la tonicidad nueva de su cuerpo, decidió sumarse a una organización que creía como ella en la iluminación, pero además en la fuerza. Sin saberlo, su alma rejuvenecía junto con su cuerpo y la tentación del hacer se imponía a la de pensar que lo había sido todo durante su vejez. Sus músculos le respondían como nunca antes: ¿por qué privarse de ejercitarlos?

Patricia Botón marchó, cantó, alzó puños y pancartas, prometió paraísos en la Tierra. Pero la aristocracia de la que provenía se mostró recalcitrante y echó mano al bastón. Para colmo de males, uno de los líderes de su organización —aquel en quien había depositado su fe— demostró ser un Napoleón de pacotilla, para quien las armas y el dinero no eran un medio para un fin altruista, sino un fin en sí mismo. Estremecida por la novedad de que ya no podía confiar en su propio juicio (¿estaba rejuveneciendo tanto?), Patricia se autocondenó al ostracismo.

No se sabe qué tormentas la sacudieron durante su ausencia; ella es remisa a hablar del asunto. Pero cuando regresó, ya no era la misma. Es verdad que volvió a marchar, cantar, alzar puños y pancartas, pero los Paraísos que prometía eran otros. Muchos creyeron que el dolor la había hecho madurar, cuando en realidad había alcanzado una adolescencia temprana, esa edad del alma y del cuerpo que no osa rebelarse del todo al mandato familiar. Cuando le confiaron una responsabilidad, hizo lo que hacen los teenagers: despreciar a los más viejos (su decisión de bajar las jubilaciones fue sobreactuación, en rechazo a los achaques de aquella vejez que creía haber vivido) y abandonarse al descontrol, como tornó inocultable un encontronazo con la policía y sus dispositivos de control de alcoholemia.

El proceso de rejuvenecimiento se aceleró. Pronto olvidó que había contemplado a los suyos de modo condescendiente y aspiró a ser premiada como la niña más buena, el primor de la familia. Volvió a jugar a los soldaditos, a disfrazarse, a quedarse pegada a la pantalla de la TV (ahora es adicta a Netflix), a escapar de la aya que la persigue con un cepillo para que no salga a la calle despeinada como caniche. Sus motivaciones se volvieron frívolas, los impulsos de los niños tienden a ser egoístas: aun cuando le constaba que carecía de mérito real, la idea de escoltar al niño Maurizio en la primera magistratura ponía estrellas en sus ojos.

¿Podemos creer esta versión de la historia que ella misma se cuenta? Resulta arduo, por cuanto aceptar que Patricia Botón crece al revés la relevaría de responsabilidad alguna. No se puede juzgar a una menor de edad por jugar a ser adulta, y menos aún cuando sus decisiones tornan evidente que ni siquiera sabe preservarse a sí misma: el vale todo que concedió a ciertas fuerzas de seguridad autoriza a disparar aun cuando haya niños en las inmediaciones.

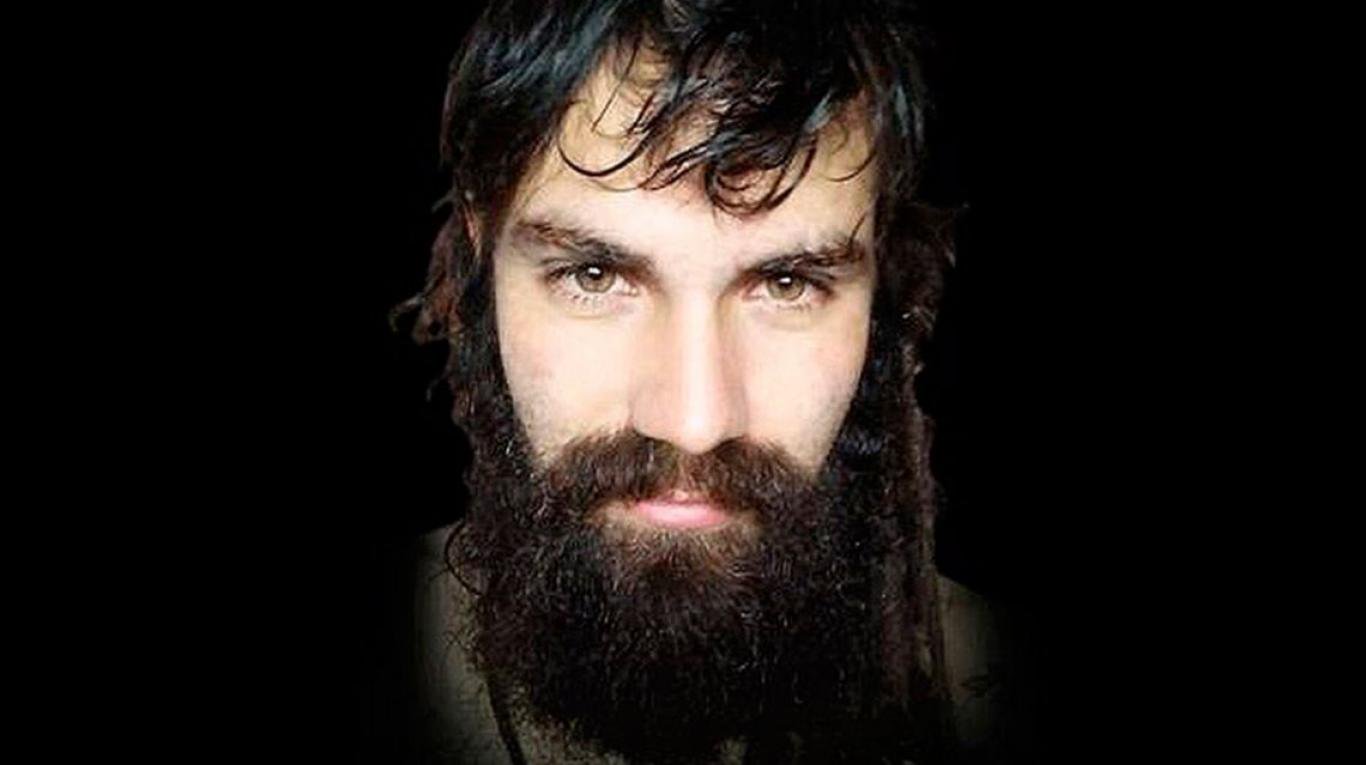

Pero existe un aspecto en que la inmersión de Patricia Botón en el océano de la infancia es sincera. Como le ocurre a los más pequeños, cada vez que cae el sol y la oscuridad se adueña de todo cree ver espectros por doquier. Para colmo esas apariciones tienen rostro oscuro y gesto torvo —a excepción de una, que luce barba y ojos claros— y por eso se mimetizan con cada sombra. Cuando esto ocurre trata de aturdirse, para ya no pensar en ello. Pero tampoco encuentra amparo en la inconsciencia, porque en lo hondo de ese pozo está sola por completo; y las únicas que acuden cuando el grito mudo se atora en su garganta no son ayas ni tutoras, sino las almas heladas de aquellos que convirtió en fantasmas.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí