El (buen) nombre

El último de los Yahi y los hechiceros que quieren despojarnos hasta de nuestro (buen) nombre

When everything is made to be broken

I just want you to know who I am.

Goo Goo Dolls, Iris.

Esta es una historia en tres partes sobre los nombres y su poder en nuestras vidas.

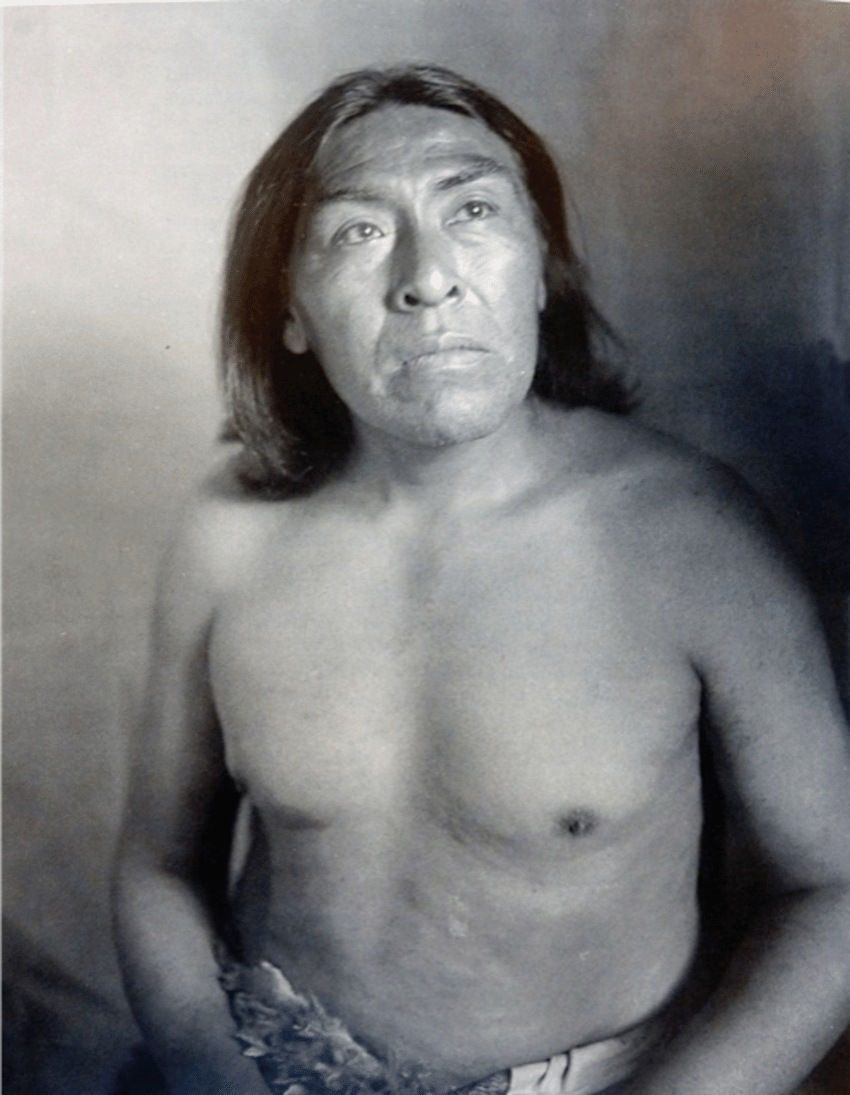

En 1911 el joven Floyd Hefner descubrió a un hombre de piel cobriza, muy delgado, que se acercaba con paso incierto a un matadero de Oroville, un rincón todavía feral de California. La criatura no hablaba inglés pero era evidente que buscaba algo que comer; andaba literalmente detrás de un hueso. Como no sabía qué hacer con él y le pareció que estaba por desfallecer, Floyd alertó a las autoridades. El sheriff del lugar procedió con la sensibilidad de los policías: lo primero que hizo fue ordenar que le pusiesen esposas. El hombre no se resistió; al contrario, les dejó hacer mientras sonreía. La historia del "salvaje" que había hecho pie en la civilización llegó en tiempo récord a la Universidad de California, que consiguió ponerlo al cuidado de sus antropólogos. Uno de ellos era Alfred Kroeber, que años más tarde se convertiría en el padre de la escritora Ursula K. Le Guin. En equipo con otros académicos, como el también antropólogo Thomas Talbot Waterman y el doctor en medicina Saxon Pope, Kroeber tomó al hombre silvestre a su cuidado. Y así, a consecuencia del trato cotidiano, su historia fue saliendo a la luz.

Kroeber descubrió que se trataba del último representante de la tribu Yahi, un desprendimiento del pueblo Yana. Ambas comunidades habían sido diezmadas por los colonizadores. En 1865, cuando este hombre rondaba los cuatro años, su campamento había sido atacado por ganaderos, un hecho que se conoce como la Masacre de Three Knolls. Cuarenta nativos fueron asesinados y sus cuerpos flotaron sobre las aguas de Mill Creek. De los treinta y tres que huyeron, los colonizadores persiguieron y acabaron con la mitad. Parte de esa ferocidad tenía una explicación económica: las cabelleras de cada nativo se pagaban 50 centavos, las cabezas cotizaban a 5 dólares.

El niño logró salvarse con parte de su familia, y vivió escondido durante cuatro décadas. En 1908 un grupo de topógrafos dio con los últimos sobrevivientes: un hombre, una mujer de edad mediana y una viejita enferma. En presencia del demonio blanco, aquellos que podían moverse se dieron a la fuga. Los topógrafos saquearon el campamento y dejaron a la vieja librada a su suerte. El hombre y la mujer de mediana edad no regresaron y ya no volvió a saberse de ellos. Quien sí regresó fue nuestro protagonista, que se había perdido el saqueo porque estaba pescando. La viejita era su madre. Murió poco después.

El último de los Yahi vivió algunos años más a la intemperie, solo y pasando hambre, hasta que se topó con Floyd Hefner. La historia recoge su caso llamándolo Ishi, pero en realidad ese no era su nombre sino el apelativo que Kroeber le puso. En el idioma de los Yana, Ishi significa hombre. Cuando el antropólogo le preguntó cómo se llamaba realmente, Ishi respondió: "No tengo ningún nombre, porque ya no existe nadie de mi pueblo para invocarme". En la cultura de los Yahi, nadie podía pronunciar su nombre ante un extraño si antes no era presentado formalmente por otro miembro de su comunidad.

Ishi sobrevivió poco tiempo al cuidado de Kroeber, porque su organismo era vulnerable a las enfermedades de los blancos. Durante ese lapso ayudó a reconstruir parte de la cultura de los Yahi: sus ceremonias, su estructura social, la técnica para construir arcos y flechas. Su voz dialogando en Yana con el lingüista Edward Sapir fue grabada en cilindros de cera. Murió de tuberculosis hace 105 años, el 25 de marzo de 1916. Ni siquiera entonces le ahorraron la indignidad. La tradición Yahi pide que los cadáveres se conserven intocados, enteros, pero los médicos de la Universidad de California se apuraron a hacerle una autopsia y a quitarle el cerebro antes de que el antropólogo Waterman pudiese frenarlos.

Me conmovió su historia, y particularmente la sensibilidad Yahi en materia de nombres. En general pensamos poco en el tema, y menos aún en estos tiempos globalizados donde los nombres se despersonalizan como números y nos bautizan con apelativos de cualquier lugar. Sin embargo en nuestra cultura nada existe del todo hasta ser nombrado, y esos sonidos a los que respondemos cuando se nos llama se convierten en la cifra de nuestra identidad: no sólo nos singularizan en medio de la manada, también contribuyen a definir quiénes somos. Lo de los Yahi me pareció sabio, porque su tradición ponía de relieve un principio que tendemos a olvidar. No revelar el nombre propio si uno de los nuestros no nos presenta antes es un modo de subrayar que, despojados de la comunidad original, de uno de los nuestros que nos nombre, somos nadie.

El nombre caracteriza al individuo, pero lo que le concede identidad es su comunidad — su pueblo. Y por eso Ishi, o como se llamase, estaba condenado desde antes de caer en manos del hombre blanco.

El capitalismo, que es la cultura de nuestros días, responde a principios que no pueden ser más distintos. Promueve el individualismo, la salvación individual, la competencia salvaje de todos contra todos en pos del beneficio personal — o privado, cuando la unidad de combate se articula en la forma de una empresa o una corporación. Funcionó en modo imbatible durante un buen tiempo, pero en estos días los signos apuntan en la dirección de su decadencia. Los poderosos pretenden sostenerlo porque les ha dado resultados inmejorables, pero en su formato actual tiene tanto futuro como el pueblo Yahi. No deja de ser paradójico que su desintegración se deba, en buena medida, al hecho de haber soslayado la sabiduría de un pueblo tan simple. Ese capitalismo carece de mañana porque es incapaz de crear comunidad.

La codicia y la avaricia son rasgos esenciales de lo humano. No existe otra forma de vida que acapare más de lo que necesita consumir para seguir adelante. Pero por más humanas que sean, la codicia y la avaricia no crean comunidad, no tejen lazos sólidos, no sirven como argamasa de una construcción duradera. Lo que es mobile, o sea cambiante, voluble, no es la donna del aria machirula de Rigoletto, sino la conveniencia pecuniaria. Cuando nada te interesa más que las ganancias, y a lo sumo el poder que confieren por añadidura, todos tus lazos son circunstanciales, porque eventualmente vas a terminar traicionando a quien sea con tal de ganar más que él. Pregúntenle a Mugricio, que al final de su vida no habrá dejado familiar sin cagar, por encima y por debajo suyo. (Hace pocas horas, ante las cámaras de la TV, tiró debajo de las ruedas del camión a su antiguo cofrade Pepín Simón.) Ese motor de la aventura humana no dura, porque las conveniencias son siempre efímeras, los traicioneros son traicionados y sus imperios terminan desmoronándose.

Lo único que sostiene de verdad, la garantía de futuro que nos queda, es una comunidad sólida. Porque, como Ishi, sin una banda de hermanos que nos nombre con afecto, carecemos de entidad real, no somos —ni seremos— más que fantasmas.

Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre

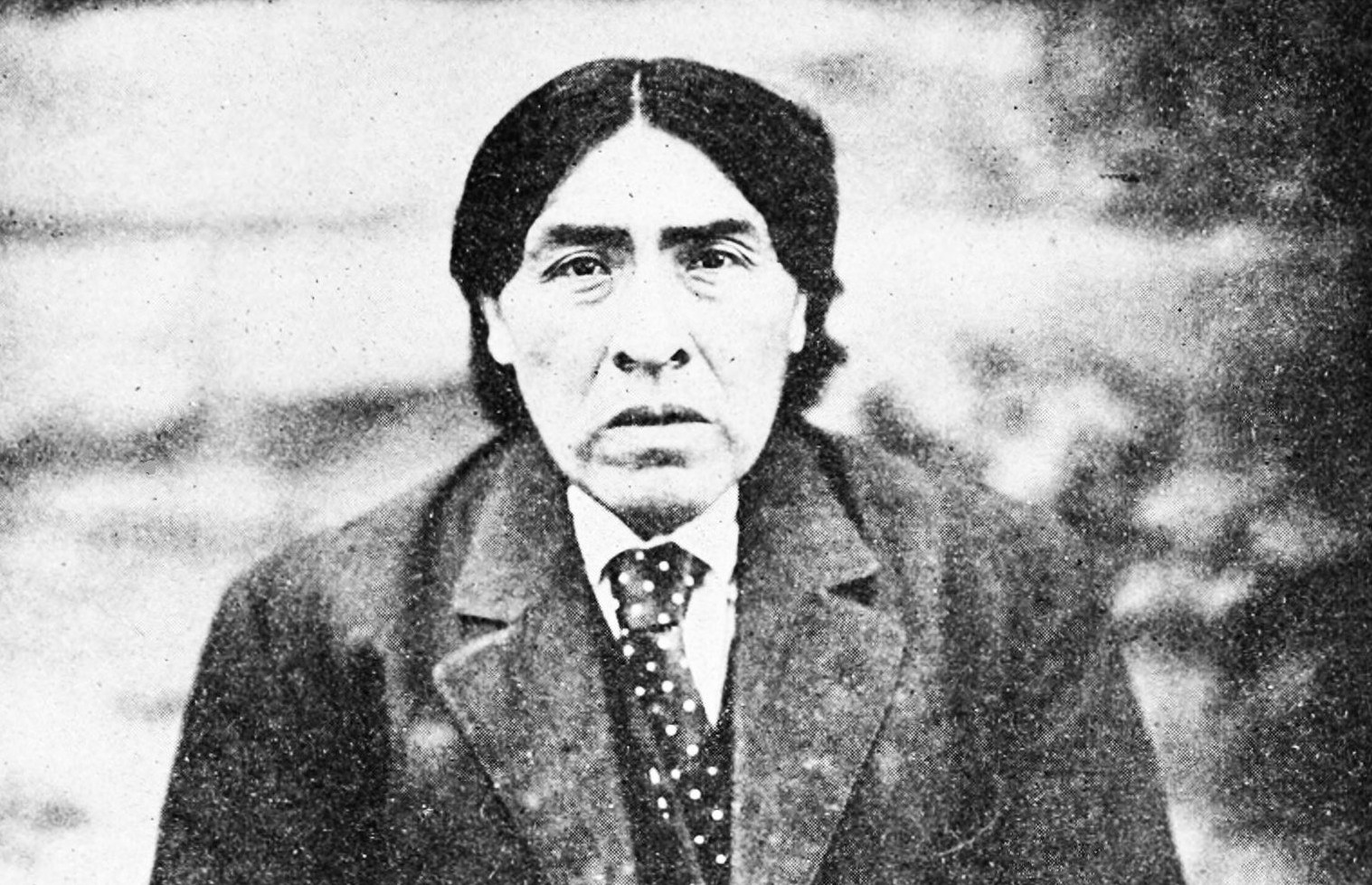

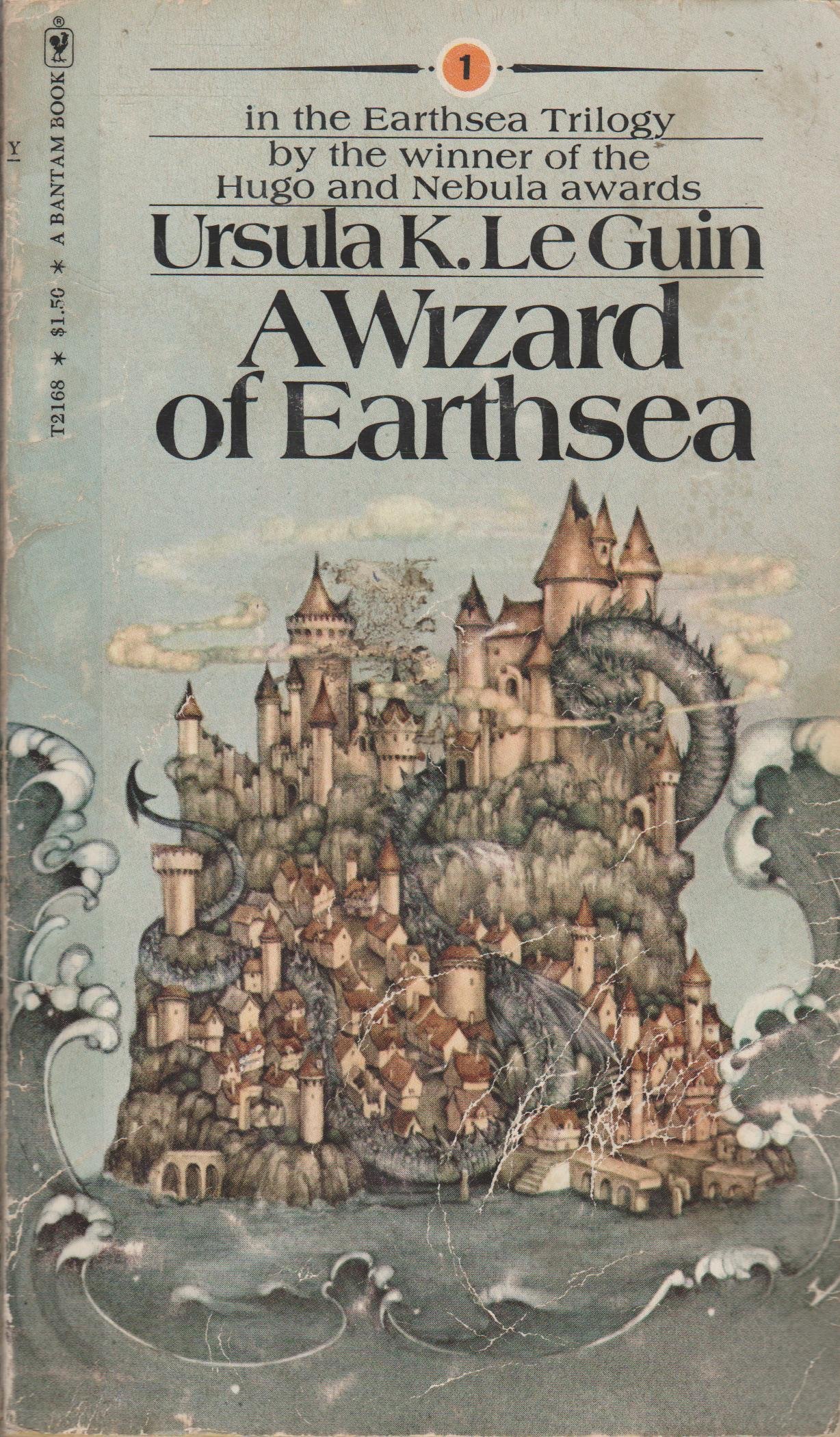

Ursula Kroeber nació en 1929, cuando Ishi llevaba trece años muerto o en el ultramundo en que su gente creía. Tanto la madre de Ursula, la psicóloga Theodora Kracaw Brown, como su padre el antropólogo Kroeber, eran viudos cuando se conocieron. Ursula creció en Berkeley, California, en una casa llena de libros que visitaban académicos de toda laya y del mundo entero, oyendo conversaciones en múltiples idiomas y disfrutando de las historias sobre los pueblos originarios que su padre contaba. Con el tiempo se convertiría en una de las escritoras de ciencia ficción y fantasía más prestigiosas, trascendiendo las fronteras de ambos géneros. El crítico Harold Bloom, autor de El canon occidental e incansable promotor shakespiriano, ensalzó su novela La mano izquierda de la oscuridad (1969) como una obra maestra. Pero previamente Ursula había publicado una novelita breve, Un mago de Terramar (A Wizard of Earthsea, 1968), que hablaba de un hechicero que aprendía —y no del modo más recomendable— el poder que encierran los nombres.

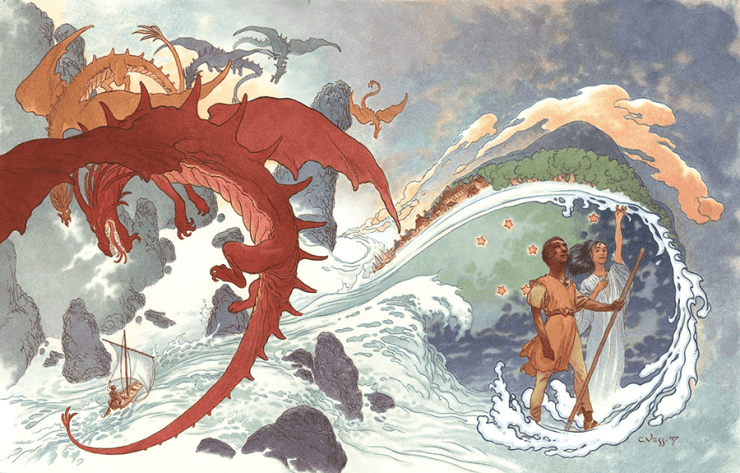

Según la cultura de ese archipiélago que es Terramar, los niños y niñas reciben su nombre verdadero —su buen nombre— cuando llegan a la adolescencia; y sólo lo comparten con poca gente, aquella en la cual confían de verdad. Porque conocer el nombre real de las cosas y de las personas es tener poder sobre ellas, como los hechiceros saben bien. Por fortuna, los hechiceros de Terramar suelen ser sabios y entienden que el universo está fundado sobre un equilibrio que conviene alterar lo menos posible. Ese balance es lo que rige la relación entre el mar y la tierra —de ahí el nombre del lugar—, entre la población y la naturaleza y entre los elementos del orden cósmico. La misión de los hechiceros es proteger ese equilibrio, lo cual supone usar su poder lo menos posible. Cuando el protagonista, Ged, acude a la escuela para magos de la isla de Roke, su maestro le explica:

(Pero) No debes cambiar ni una cosa, ni una piedrita, ni un grano de arena, a menos que seas consciente del bien y el mal que resultarán de ese acto... El poder de Cambio y Conjuro que un hechicero posee puede sacudir el balance del mundo. Es peligroso, ese poder. Es lo más peligroso. Debes seguir los pasos de la sabiduría y servir a la necesidad. Encender una vela es proyectar una sombra.

Por supuesto que la historia necesita drama, y este deviene del uso irresponsable que Ged hace de su poder. Pero Ursula le concede la oportunidad de enmendar su falta. En este sentido es instrumental otro alumno de la escuela de hechicería, llamado Vetch, que le revela un componente del balance del universo que también es esencial: la necesidad de confiar en alguien más, de alimentar los lazos con gente de su comunidad. Después de mandarse el cagadón que se manda —un conjuro mal realizado abre las puertas de ese mundo a una sombra mortal—, Ged se deprime y con razón, pero Vetch produce un gesto que lo enaltece: le revela a Ged su verdadero nombre, lo cual equivale a darle a Ged poder sobre su persona. Vetch se expone al hacerlo, y al mismo tiempo le expresa a Ged la confianza en que no volverá a usar su poder de forma desleal. Más adelante, en otro libro de la saga, un Ged maduro tiene el mismo gesto con otro personaje. ¿Qué mejor regalo se le puede hacer a alguien que nos importa, que apostar a que estará a la altura de su cualidad mejor?

Un mecanismo similar se ponía en movimiento con el uso tradicional de nuestros nombres. Hasta no hace tanto el trato formal era de usted y uno se dirigía a los demás por su apellido, Señor Tal y Señora Cual. El recurso al nombre de pila estaba reservado a los lazos sanguíneos y las relaciones íntimas. Decirle a alguien que podía tutearnos era admitirlo dentro de nuestro círculo. Ahora tuteamos a cualquiera, incluyendo al Presidente de la Nación. Las distancias y las jerarquías se han borrado. Lo cual no es malo per se, desacartonar tiene su gracia. Hay algo democratizador en esa evolución, ya que antes la formalidad remarcaba también diferencias sociales: al patrón se le decía señor y se lo llamaba por el apellido, mientras que el patrón llamaba a sus empleados como se le cantaba. Pero en el proceso también se difuminaron las formas que exhibían qué grado de confianza, o no, existía entre dos personas. El trato canchero a todo el mundo sugiere una proximidad que no es tal, que es falsa. Algo parecido a lo que generó el abuso de ciertas palabras por parte de un sector político. Desde que se las usa para justificar cualquier cosa, la libertad parece menos libre y la república semeja un tinglado vacío. Hemos trivializado el poder de nuestros nombres y devaluado las ideas más virtuosas.

Pero aún así los nombres conservan parte de su ambigua magia. Creo que le cagué la vida a la primera gatita que tuve, al llamarla Marilyn. Era divina, pero tardó nada en patinarse de una ventana y pegarse un palo. Cuando le ponés Patricia a tu nena, podés confiar en que aunque coquetee con la revolución terminará siendo fiel a su estirpe y reivindicando el privilegio. Con los sobrenombres pasa lo mismo: si te colocás el sayo de Indio, difícilmente te conviertas en un conformista. En el decurso de la vida, un nombre puede tener un efecto neutro —la mayoría carece de peso específico, como el mío: a esta altura, Marcelo sólo comunica que pertenecés a una generación que ya no es joven—, ser una guía —si te bautizan Camilo o Ernesto, habría que estar a la altura— o una condena, en caso de que te pongan Soledad, Dolores o nombres que inviten al escarnio. Mis bisabuelos bautizaron a sus hijas Josefa, Genoveva y Ludivina y las pobres pasaron por la vida reivindicándose como Pepa, Beba y China.

Un nombre es como una pilcha que te encajaron de chico, sin preguntar. Puede ser elegante pero parecerte horrible, porque te tira de sisa y te hace ver mal. En ese sentido es como nuestra cara. Entendemos pronto que esas facciones nos pertenecen, que somos ese o esa que devuelve la mirada impertinente desde el espejo, lo cual no significa que estemos conformes con la máscara. Pero si llevamos adelante una vida durante la cual conservamos la dignidad, con los años se configura una cara con la cual estamos conformes. Con los nombres pasa lo mismo. El uso ayuda a que calcen mejor, la prenda se habitúa a nuestra horma y nosotros a ella. Y aún cuando no nos haya tocado un nombre singular o enjundioso, nuestros actos pueden cargarlos de sentido, resignificarlos. Hasta mediados del siglo pasado Eva era apenas el nombre de la primera pecadora, pero de allí en más se convirtió en una bandera de nuestro pueblo. (Si escribís el nombre todo en minúsculas, 'eva', como tal vez ella hubiese preferido, esas tres letras adquieren simetría. Poné el nombre así escrito cabeza abajo y seguirá leyéndose perfectamente: un balance exquisito, que en Terramar apreciarían.)

La profesión de su padre y la historia de Ishi influyeron en Le Guin, al punto de que muchas de sus historias están protagonizadas por antropólogos o describen culturas extrañas cuyas luces y sombras se evalúan sin prejuicios. Me es imposible releer Un mago en Terramar sin pensar en Ishi y su pueblo, desde que el archipiélago está poblado por gente "de piel oscura"; y veo a Ishi en el hechicero Ged, aquel que es instruido en el poder de los nombres y aprende que confiar en el otro significa exponerse a la posibilidad de la decepción y el dolor pero, también, al albur de la creación de un lazo perdurable — la amistad, el amor, la fraternidad.

En nuestro mundo, cuando decimos identidad tendemos a pensar en una cuestión individual. Pero al mantener el secreto sobre su nombre, Ishi defendió algo que trascendía el dominio personal. Estaba en juego la identidad de su pueblo, de la cual se entendía como último responsable, y a la que preservó de la dilución en el mar de la cultura blanca, invirtiendo el proceso de conquista: Ishi —el que no se llamaba Ishi— vendió espejitos de colores a los académicos blancos y se llevó lo sagrado, intacto, al ultramundo de sus antepasados.

Defender nuestro (buen) nombre es, también, defender la comunidad que nos permitió convertirnos en quienes somos.

Las consecuencias de la impunidad

Pocos días atrás la periodista Victoria Ginzberg, editora de Página/12, difundió una de las historias más siniestras que haya escuchado nunca. En diciembre de 2020, Victoria descubrió que su madre tenía una cuenta en Twitter. Lo cual debería ser la cosa más pava del mundo, de no ser por este detalle: los represores desaparecieron a su madre en el '77 y desde entonces no ha vuelto a verla. Respecto de la identidad que acreditaba la cuenta no cabían dudas: la madre de Victoria figuraba con su nombre completo, Irene Bruschtein Bonaparte de Ginzberg, y la foto del avatar era la suya, una imagen de juventud donde se la ve con largas medias blancas, sentada en una silla mecedora junto algo que parece una margarita gigantesca.

Vuelvo constantemente al segundo en que Victoria descubrió esa cuenta y chequeó que los detalles —la escritura de los apellidos, la foto— se correspondiesen con los de la persona ausente. Imagino que su cerebro reafirmó que su madre estaba muerta y que la cuenta debía ser una impostura, pero también creo que, aunque fuese durante una fracción de segundo, una parte de su cabeza debe haberse preguntado: "¿Y si...?" Es probable que ni siquiera haya considerado esa hipótesis de modo consciente, que no haya sentido más que el mareo que tiene lugar cuando das con un pozo de aire; o que, por puro instinto, haya tragado un bocanada de oxígeno que se le atoró en la garganta. Pero por breve que haya sido la consideración, lo cierto es que en ese momento —ese chasquear de dedos, ese parpadeo— cupo todo el odio del mundo.

Victoria dedujo que la foto y la escritura del nombre materno —con sobredosis de apellidos, como su abuela lo plasmó en la denuncia original, para involucrar a todas las ramas familiares— provenían del único sitio donde esa información se había combinado, la página web desaparecidos.org. Lo cual remarcaba lo que ya no podía ser negado: que el troll que creó la cuenta era consciente de estar usurpando la identidad de una desaparecida. El resto no podía ser sino especulación, desde la imposibilidad de identificar al culpable: el sistema te permite denunciar y bajar la cuenta, pero —la ley todavía no llega hasta ahí, aunque debería compeler a Twitter— no te habilita la data del usuario... ¡aunque se apodere de una identidad ajena!

Lo inapelable es que acá, entre nosotros, todavía existe gente capaz de perpetrar violencia de una crueldad que me disgusta reconocer como humana: lastimar a una víctima del Terrorismo de Estado, sugiriendo primero que su madre aún está viva y después, cuando la realidad se impone, que los violentos siguen siendo los amos. Porque es como si hubiesen dicho: Primero la secuestramos, nos apoderamos de su cuerpo y en último término de su vida, y ahora te arrebatamos lo poco de ella que te queda — su nombre, su imagen, su identidad.

La dictadura tuvo sobre nuestro ánimo el efecto de una detonación nuclear. Cuando el régimen implosionó y regresó la democracia, los sobrevivientes creímos que lo peor había pasado y abandonamos los escondites. Pero pronto comprendimos que los asesinos seguirían impunes, lo cual equivalía a salir indemnes del bombazo para sucumbir a la radiación. Recién en este siglo comenzó a hacerse justicia, algo que devolvió el alma a nuestros cuerpos abollados. Tuvimos y tenemos razón de estar orgullosos de ese proceso que llevó a los genocidas a la cárcel, y más aún cuando miramos en derredor, tanto a Latinoamérica como a España, cuyas dictaduras no obtuvieron castigo por sus crímenes. ¿Padecería Brasil lo que padece hoy, si los genocidas hubiesen sido juzgados y la institución militar perdido parte del poder que aún detenta, y que sostiene al insostenible Bolsonaro? Por eso no somos ningún lastre sino vanguardia en Hispanoamérica, lo cual explica que, aunque no tengamos menos problemas que nuestros hermanos, se trata de otros problemas. Pero aún así, sin menoscabo de la justicia que se obtuvo y en la que todavía se trabaja como corolario de la hecatombe de los '70, empezamos a percibir que la frazada quedó corta.

Costó tanto llevar a juicio a los ejecutores del genocidio, que cuando se logró, decidimos cerrar el kiosko. En comparación con nuestros vecinos, éramos Gardel y los cuatro guitarristas. Y por supuesto, aceptábamos intelectualmente que lo ideal era juzgar también a las mentes civiles que habían adoctrinado, aleccionado y financiado a los criminales, y por eso cuando alguien los denunciaba y resultaban procesados, aplaudíamos con entusiasmo. Pero nunca apoyamos de verdad, nunca salimos a la calle a reclamar que esos cogotudos fuesen juzgados con la severidad que se aplicó a sus pretorianos, nunca demandamos las condenas que no llegaban. Nos sentíamos satisfechos. Se había obtenido más de lo que aspirábamos en nuestros mejores sueños. ¿Para qué desafiar a la suerte, por qué no relajarse y mirar hacia adelante?

Hoy transpira que juzgar a esa gente no era un capricho, una porfía matemática o fanatismo por la diosa Themis. No haberles pedido que respondiesen por sus actos es, prácticamente, lo que explica por qué estamos como estamos. Porque ellos mismos, o sus descendientes o sus discípulos, son los que usurpan las hidrovías que nos conducirían al futuro, bloqueando cada paso. Cristina lo remarcaba el otro día en Las Flores, cuando recordó que la deuda pantagruélica de los Macri se estatizó durante la dictadura para que terminasen pagándola vos y tu gente amada, así como seguiremos pagando la deuda que contrajo Mugricio hasta que nuestros cuerpos digan basta. La dictadura existió para que hiciesen negocios sin límites los mismos, o casi los mismos, que demandan hoy seguir haciendo esa clase de negocios. Y por eso estamos como estamos: porque muchos milicos y canas pagaron por lo que hicieron, pero los multimillonarios que estafaron, buchonearon y prestaron recursos para secuestrar y matar gente (y se desentendieron a lo Pilatos del destino de sus killers, cosa que los uniformados no parecen asumir), no sólo no pagaron, sino que siguieron forrándose.

El otro día alguien lo señalaba en Twitter (no recuerdo quién, mil perdones) de forma elocuente. A ninguno de nosotros le perturba que Videla haya muerto en la cárcel, al contrario, nos parece justicia elemental; aun así su destino fue infinitamente más clemente que el de los miles de personas a quienes le bajó el pulgar. Pero —esto decía el twitt— que Videla haya muerto en prisión mientras Blaquier sigue durmiendo en su cama es el signo de que algo no se enderezó como debiera.

Hay un sector de la Argentina (siempre el mismo sector, nombre más o menos) que renegó de la democracia cuando perdió el control del Estado a manos de fuerzas populares y a partir de entonces apeló a cualquier recurso, por truculento que fuese, para seguir haciendo lo que le chiflaba el moño. Llegado el momento, conscientes del poder de las palabras, comenzaron a jugar con el nombre de las cosas sin pensar qué clase de balance alterarían al hacerlo. Y así fue que llamaron proceso a un régimen autoritario, convirtieron una masacre en un acto de magia —ningún cuerpo por aquí, ningún cuerpo por allá— y despojaron de nombres a sus víctimas, convirtiéndolas en NN. Tiempo más tarde colonizaron la Justicia y formaron partidos, aun cuando representaban lo contrario de la justicia y de los valores democráticos. Si todavía existe quien se arroga el poder de despojar a una víctima de su nombre, es porque se siente respaldado y, en último término, porque las motivaciones que empujaron a estos brujos a detonar el horror de los '70 siguen vigentes. ¿Alguien cree que es casual que la figura que representa todo lo que acá está mal sea un tipo que deforma cada palabra y pervierte el sentido de cada noción que usa?

Si hubo un tiempo en el cual se tornó necesario restablecer el equilibrio de nuestro universo y devolver a las palabras y los nombres su sentido profundo, es este. No podés decirte ciudadano y cagarte en la ley. No podés pretenderte democrático cuando defendés prácticas ilegales e ideas autoritarias. No podés quejarte: "¡No intervengan en mis negocios!", cuando tus largos dedos intervienen los bolsillos, y por ende en la vida, de casi todos los argentinos. ¿No habría que volver a trazar sobre la arena la línea que ciertos pies borraron adrede, para que aquellos que incumplen la ley en nombre del éxito queden del otro lado? ¿No necesitamos un acuerdo nuevo entre las fuerzas que sabemos que nuestra comunidad es democrática de corazón? ¿Qué clase de futuro tendrán nuestros hijos si siguen sometidos a los mismos poderes, siempre contrarios a la voluntad popular, que ya frustraron a tantas generaciones?

Cuando Ishi se sintió morir, le dijo a quien velaba a su lado: "Vos quedate. Me voy yo". (You stay. I go.) Para los Yahi, la vida era una estación del viaje. Así como entendió que podía partir en paz porque había preservado en secreto su (buen) nombre y, así, sido fiel a su comunidad hasta el fin, Ishi comprendió también que quien lo acompañaba —un hombre blanco— estaba lejos de merecer el privilegio. No sé qué les pasa a ustedes cuando sopesan sus vidas, pero yo no quiero pasar de pantalla sin hacer lo que está a mi alcance para ganarme el pasaje.

Preservar el (buen) nombre es esencial. Pero si no defendés primero a tu gente, a tu comunidad, a aquellos cuyos ojos se iluminan cuando te nombran, ¿quién carajo sos?

--------------------------------

Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí