EL AMOR ES UN SANTUARIO EN LLAMAS

Lamentarse por el incendio en Notre-Dame, ¿es una frivolidad o un imperativo?

"Amar —escribió Victor Hugo, dos días antes de su muerte— es actuar".

A juzgar por la cantidad de cosas que acometió durante sus 83 años de vida, Victor Hugo amó mucho. Nacido con el siglo XIX, evolucionó desde el catolicismo que veía con buenos ojos la monarquía hacia un republicanismo que hoy definiríamos como populista. A los veintipocos ya era un poeta consagrado, beneficiario de una pensión que le otorgó Luis XVIII. Obras como Hernani (1830) lo convirtieron en estandarte del movimiento romántico; y una vez aceptado como miembro de la Academia Francesa, utilizó esa plataforma para defender causas como la libertad de prensa y el voto universal y condenar la injusticia social y la pena de muerte. Por supuesto, siendo un hombre de su tiempo incurrió en comportamientos que hoy no pasarían la criba de la corrección política. Además de no haberse despegado nunca del pensamiento colonialista que era la norma en Europa, fue un mujeriego compulsivo que dejó registro de sus conquistas en textos codificados. (Las iniciales S. B. con que se refirió a una de ellas pueden referirse a la actriz Sarah Bernhardt; por lo demás, no tenía empacho en seducir tanto a cortesanas como a revolucionarias.) Pero no se puede negar que también ponía el cuerpo para respaldar sus ideas, por las cuales padeció exilio y se negó a aceptar una amnistía al precio de deponer sus críticas a Napoleón III.

Su militancia política llegó al punto de convertirlo en senador y en presidente del Congreso Internacional por la Paz, que tuvo lugar en París en 1849. También defendió la idea de una Europa unida ("Toda guerra entre europeos es una guerra civil") y la legalización del derecho de los artistas sobre sus obras. Pero su contribución más duradera a las causas por las que vale la pena luchar fue su obra artística. Novelas como Los miserables (1862) hicieron más por la causa de la justicia social que infinidad de políticos. Esta paradoja sigue vigente: a pesar del recorrido histórico de nuestra especie, seguimos menospreciando el poder de la belleza para moldear la realidad.

Hugo ya lo había puesto a prueba a sus 29 años. Si no hubiese publicado Nuestra Señora de Paris (Notre-Dame de Paris) en 1831 —esa novela que el mundo entero conoce como El jorobado de Notre-Dame—, quizás no habría quedado en pie una catedral en condiciones de arder.

Guerra a los demoledores

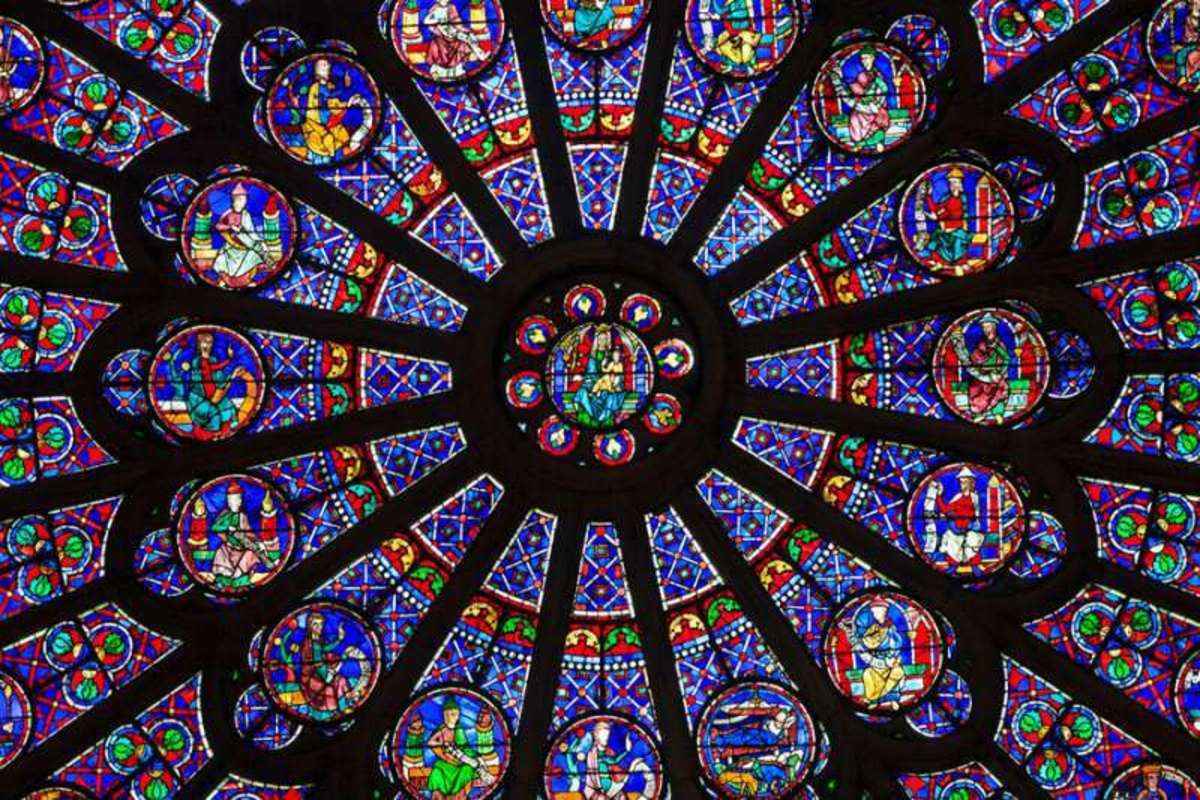

Ya en la década del '20 Hugo había difundido un panfleto titulado Guerra a los demoledores (Guerre aux Démolisseurs), donde defendía la arquitectura gótica que aún existía en París del desprecio y la pica de los modernistas. A comienzos del siglo XIX, Notre-Dame —esa maravilla que aún se alza en la Île de la Cité, el barrio más antiguo de la ciudad— seguía funcionando como templo pero estaba profundamente dañada, especialmente por dentro. Construida entre 1160 y 1260 sobre lo que fue un templo consagrado a Júpiter en tiempos de dominación romana, había sufrido las violencias de la Historia. En 1548, los hugonotes amotinados dañaron algunas de sus estatuas. La colosal efigie de San Cristóbal, que databa de 1413, fue destruida en 1786. Durante la Revolución, muchos de sus tesoros fueron saqueados o pasto de la maza y del fuego. (Veintiocho reyes bíblicos, sin ir más lejos, fueron descabezados, y se reconvirtió el templo para consagrarlo al Culto a la Razón.) Napoleón le lavó la cara para usarla como escenario de su coronación como Emperador, en 1804. Pero a su caída, Notre-Dame volvió a ser víctima de la desidia.

Además del panfleto contra los demoledores, Hugo se había comprometido con su editor a escribir un relato que llevase la atención de los lectores hacia el templo. Y así, en seis meses de afiebrada labor, nació Notre-Dame de Paris, la novela que convirtió la catedral en un símbolo que trascendió lo confesional para asociarse a los destinos de la humanidad toda.

Imagino que conocen la historia, pero por las dudas la reitero. A fines del siglo XV una bella adolescente llamada Esmeralda, que ha sido criada entre gitanos y por ende considerada una de ellos, se convierte en objeto de la lascivia del archidiácono Frollo, el responsable de la catedral. Frollo encarga a su pupilo Quasimodo que la secuestre. Con tan sólo 20 años, Quasimodo carga con una masiva joroba y una verruga que cubre parte de su ojo izquierdo; además está casi sordo, a consecuencia de su tarea como campanero de la iglesia. Por culpa de su deformidad, había sido abandonado de bebé al cuidado de Frollo. Eso explica que carezca hasta de un nombre tradicional: se llama Quasimodo al domingo que sigue al de Pascuas, como cita de la carta del apóstol Pedro que suele leerse durante las misas de ese día. (Quasi modo geniti infantes, arranca 1 Pedro 2;2.) Lo cual opera como comentario de una ironía cruel: el jovencito es de ese modo —un monstruo, a los ojos de todos— y no podría ser de otro aunque quisiese.

Pero el pobre jorobado fracasa como secuestrador, es detenido por el capitán Phoebus y condenado a azotes en la plaza pública. La única que se apiada de él, y le da de beber, es precisamente su víctima, Esmeralda. De más está decir que la mezcla de belleza y piedad de la que hace gala la gitanita enamora a Quasimodo como un fuego. Por eso, cuando se la acusa erróneamente de haber querido matar al capitán Phoebus —otra maldad del impresentable Frollo—, Quasimodo la rescata y la lleva a Notre-Dame mientras invoca a los gritos un poder que los soldados no desconocen: el de la catedral como santuario.

Esta disposición regía desde el año 511, cuando la instituyó el Concilio de Orleans: si confesaban sus pecados y entregaban sus armas, los perseguidos por el poder secular podían encontrar asilo oficial en ciertos templos, del mismo modo en que hoy conceden asilo político las embajadas. (Un Assange, sin ir más lejos, podría haberse refugiado entonces en Notre-Dame.) Se les concedían cuarenta días de gracia, al término de los cuales podían entregarse a las autoridades para ser juzgados u optar por el exilio. Por eso Quasimodo mete allí a Esmeralda: porque sabe que los soldados no tienen derecho a hollar el templo.

Los gitanos intentan rescatarla y Quasimodo los repele, funcionando como un ejército de un solo hombre; además de las piedras y ladrillos que arroja desde lo alto, llega al extremo de bañarlos con plomo fundido. Pero, mientras está ocupado en la refriega, Frollo se apodera de Esmeralda y, dado que ella se niega a sometérsele, la entrega a los soldados para que sea colgada.

Sí, es así: no hay happy ending para los protagonistas. Quasimodo hace justicia, al menos: Frollo observa la ejecución desde lo alto de una de las torres de Notre-Dame, y al verlo sonreir el jorobado no aguanta más y empuja a su mentor al vacío. "¡He ahí todo lo que he amado!", concluye la desgraciada criatura. Luego de lo cual se traslada al cadalso de Montfaucon, en cuyas inmediaciones el cuerpo de la gitanita ha sido arrojado sin siquiera darle sepultura; y se abraza a ella hasta morir de hambre. Años después, unos excavadores encuentran ambos esqueletos entrelazados; y al tirar de los huesos de Quasimodo, se les desintegran en las manos hasta reducirse a polvo.

Ceci tuera cela?

La novela obtuvo un éxito fenomenal y consiguió su objetivo: a partir de entonces los franceses —y después el mundo entero— dejaron de ver Notre-Dame como un edificio al servicio de la Iglesia católica para considerarlo un monumento que simboliza al mismo tiempo todo lo maravilloso y lo terrible que podemos generar como especie.

El texto abunda en descripciones de la catedral de un modo que hoy consideramos excesivo, pero que servían a su objetivo. Hugo ubicó la historia en ese preciso tiempo porque quería ilustrar los errores en que incurrimos cuando sobreviene un cambio sísmico: ante la invención de la imprenta –alrededor de 1440— y la consecuente difusión del objeto libro, la arquitectura perdió parte del código que explicaba sus formas. Notre-Dame está concebida como un monumento creado para contar historias a la masa iletrada. Lo que por entonces se denominaba liber pauperum, un libro para pobres, en cuyas superficies se narraban desde el Juicio Final —en la fachada occidental— hasta la coronación de la Virgen y escenas del santoral, como la decapitación de Saint Denis. Incluso se dieron el lujo de incluir imágenes paganas, como las célebres gárgolas, estirges y quimeras (¡dueñas de su propia galería!)

La tecnología suele cegarnos, moviéndonos al desprecio de aquello que tornó anticuado; y en esa ceguera, corremos el riesgo de tolerar pérdidas irreparables. Por eso Frollo, la encarnación del Mal, dice con ligereza mientras su vista salta de un libro a la catedral: Ceci tuera cela, o sea esto matará aquello, mientras que Hugo entiende que lo nuevo es bienvenido pero no a costa de la belleza que nos legó el pasado.

Pero Hugo hizo mucho más que salvar un edificio. Para subrayar que su valor excedía la significación religiosa, puso a un cura como villano. Y eligió un título que parecía obvio, pero que admitía segundas lecturas; porque Nuestra Señora —Dama— de París es el nombre de una iglesia pero a la vez puede aplicarse a su protagonista, Esmeralda, una mujer que pertenece a una población siempre vilificada —el pueblo gitano— y que además es víctima de los rigores con que se (mal)trataba a su género. A excepción del amor puro de Quasimodo, Esmeralda es manipulada como objeto sexual por todos los hombres, de Frollo a Phoebus; y se la condena a muerte como bruja —su cabra Djali, adiestrada para hacer un truco de feria, es considerada un animal poseido— en un eco de los juicios que dos siglos más tarde, en la americana Salem, demonizarían a las mujeres por el sólo hecho de ser tales.

Nuestra Señora de París es, además, una novela panorámica, en la que caben como personajes desde el rey de Francia a los mendigos que pululan por la ciudad. Su aliento es totalizador, en tanto parece referir la historia de un pueblo completo; y profundamente democrática, dado que concede valor trascendente a representantes del entero espectro social. Sin ella, la obra de Balzac y de Dickens —por mencionar apenas a otros dos imprescindibles— no habría sido tal como hoy la conocemos.

Y si funciona es porque la catedral es el escenario perfecto para el drama de un pueblo que clama por justicia. Para ese pueblo pero también para la humanidad toda, Notre-Dame será siempre símbolo del santuario que la belleza otorga a los perseguidos y caja de resonancia —nuevamente como un libro, o cualquier otra obra de arte— de las más poderosas emociones humanas.

Santuario

Al calor del incendio, el escritor y dibujante Tim Kreider escribió unos párrafos con los que no puedo estar más de acuerdo. En el Medioevo, dice, "se construían catedrales como casas de Dios, para la eternidad; incluso para nosotros los ateos, siguen siendo un monumento a la aspiración humana, testamentos a la cooperación multigeneracional hacia un objetivo común... Notre Dame fue erigida durante el curso de un siglo y se ha alzado desde entonces durante treinta generaciones, que la han reparado y completado: agregándole transeptos, portales a dos aguas, contrafuertes alados, una aguja... La catedral, como una sinfonía, es sinécdoque de los logros más altos de la cultura occidental; el artefacto de un pueblo que tenía fe en la continuidad, en un futuro, en una civilización que aún creía en sí misma".

Pero nuestra civilización ha perdido esa fe. "Este mundo —sigue Kreider— parece manejado cada vez más por hombres que no sienten identificación alguna con la humanidad ni invierten en futuro alguno — que todavía viven en el solipsismo de la infancia. Los billonarios construyen bunkers, no catedrales".

Vivimos tiempos que tienen mucho de episodio bíblico: los poderosos han vuelto a adorar al becerro de oro, acumulando compulsivamente —y sin saber para qué— una riqueza que en buena medida es virtual y podría esfumarse del día a la noche. Para ello desangran a la Tierra toda y sus habitantes, convirtiéndonos en víctimas de plagas redivivas. Entre nosotros, sin ir más lejos, prosperan otra vez las enfermedades de la pobreza, como la tuberculosis y la sífilis. La violencia de género no perdona ni a la población trans pero tampoco a las niñas. Los viejos tratan de suicidarse para no ser carga para sus hijos y sus hijos, que no consiguen trabajo, se matan por culpa de la impotencia.[1] Y en el contexto de una desesperación tan grande —cuesta encontrar porqués válidos a tanta maldad, a una mezquindad que no conduce a otra cosa que a la destrucción general—, nos confundimos y se nos escapa la poca lucidez de que habitualmente disponemos. Por eso hay tanta gente que sostiene que condolerse por el daño hecho a Notre Dame es frívolo, y que habría que dedicar esa emoción a causas más válidas y a dolores más próximos.

Si me permiten el atrevimiento, voy a disentir. Oponer la atención brindada a Notre-Dame a la indignación que produce una niña asesinada es tomar por bueno un dilema que no hemos creado, que no es nuestro, una consecuencia indeseada —e inaceptable— de las encrucijadas a que esta realidad de mierda nos somete de facto. Como se nos empobrece a la fuerza y nos vemos obligados a racionar los bienes, actuamos por reflejo pavloviano y caemos en la tentación de racionar también las emociones. Y no podemos incurrir en el terrible error de manejar nuestro corazón con principios de ortodoxia neoliberal. Así como achicar el Estado para que los empresarios privados hagan lo que quieran es un disparate, también lo sería achicar el corazón.

Por supuesto, si tuviese que elegir entre salvar a una niña y salvar Notre-Dame no dudaría un segundo, no existe nada más sagrado que la vida. Pero esa decisión no existe, es irreal, nos ha sido impuesta y por eso hay que desconocerla. Tenemos —no, no: debemos— valorar y salvar a nuestra gente y también a los símbolos que, como Notre Dame, llenan de sentido nuestra experiencia durante este tránsito. Porque necesitamos ambas realidades, y la pérdida de una supondría el extravío del sentido de la otra: así como las Notre-Dames en un mundo deshabitado serían inútiles, la existencia sin los símbolos que creamos para señalar nuestras aspiraciones más altas sería un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y de furia, que nada significaría.

No es tiempo de racionar el amor, sino al contrario, de amar cada vez más en el sentido de la cita de Hugo con que abrí este texto. Si amar es en efecto actuar, tenemos que multiplicar el amor que somos capaces de sentir — tenemos que hacer más, mucho más. Porque si nos dejamos confundir y aceptamos que conviene amar sólo esto en lugar de aquello, y no además de aquello, vamos a seguir prescindiendo de cosas a las que tenemos derecho; y a sacrificar nuestros monumentos, nuestros símbolos, sin entender que al hacerlo nos condenamos innecesariamente. Porque menospreciar o relegar una obra de arte —¡aún por la mejor de las razones!— es entrar en el juego de los poderosos, que lo primero que hacen para doblegarnos es deprimirnos y secuestrar nuestro estado de ánimo. Las mejores obras de arte forman parte de nuestro sistema inmunológico tanto como los glóbulos blancos: sin ellas, si las menospreciamos o descuidamos o nos encogemos de hombros ante su destrucción, seremos presa fácil hasta del mal más tonto.

Hugo escribió la novela para contrariar a Frollo, que creía que ceci —esto, o sea el libro— iba a matar cela —aquello, o sea la catedral; cuando Hugo sabía con toda su alma que ceci sauvera cela, que la obra de arte salvaría a lo real. Aun si aceptásemos el sacrificio de toda la belleza artística de este mundo no salvaríamos ni a una sola persona de las que estos criminales matan a diario, por acción u omisión. Al contrario, les daríamos otra satisfacción, dado que suelen odiar la belleza porque no pueden despojarnos de ella por medio del dinero: a la humanidad sensible le basta una mala foto para admirar Notre-Dame, más de lo que la disfruta el rico que la mira a diario desde su ventana o el turista que la visita para fardarse ante sus relaciones.

No hay forma de exagerar el valor de los símbolos como Notre-Dame. Y así parece haberlo entendido Mark Lamparello, el hombre que hace horas fue atrapado en la catedral neoyorquina de Saint Patrick con litros de nafta y encendedores y que poco antes había comprado un pasaje tan sólo de ida rumbo a Roma. Los Lamparello de este mundo entienden mejor que muchos que atentar contra los monumentos que cristalizan los mejores impulsos de la humanidad es pegar debajo del cinturón y ponernos de rodillas para impedir que sigamos peleando. Pero por suerte sigue existiendo gente que comprende el valor de estos símbolos. Según Amazon, Notre-Dame de Paris volvió a convertirse en el libro más leído en Francia a casi dos siglos de su publicación: el martes 16, distintas ediciones ocupaban el primer puesto y el segundo y el sexto y el séptimo en la lista de best-sellers.

La galería de las quimeras

"El fuego en Notre-Dame —sigue diciendo Kreider— produjo un shock que reverberó más allá de lo existencial; fue un recordatorio de que las cosas grandes y duraderas pueden desaparecer por culpa del descuido, la apatía o el azar; que podemos perderlo todo, en cualquier momento". Y por eso propone a continuación: "Necesitamos un equivalente moderno de la construcción de catedrales".

El problema es que, al decirlo así, Kreider demuestra que no entiende que ese equivalente de la construcción de catedrales ya existe. Lo que venimos erigiendo trabajosamente, generación tras generación, corrigiendo y completando a medida que aprendemos y nos superamos, es ese monumento que llamamos democracia; que sufrió calamidades a lo largo de la Historia que nos obligaron a restaurarla y recrearla una y mil veces; y que es lo más parecido que tenemos a una representación simbólica de la más alta aspiración humana en el terreno político.

Por eso es muy probable que quien no se sensibiliza ante la catedral en llamas no haya percibido que existe este otro monumento que también está ardiendo, y sin el cual quedaremos a la intemperie. Hay gente a quien le importa más su propia vida que la preservación de la democracia como sistema; olvidando que la plenitud a que aspira sólo puede realizarse en el marco de este monumento en llamas. Por eso no hay que aceptar, y mucho menos proponer, una dicotomía entre Notre-Dame y ese otro templo ya irreparable que es el cuerpito de Sabina, la nena de 11 violada y matada hace pocas horas. Porque el único ordenamiento que nos garantiza valorar y proteger a esos y otros tantos templos es la democracia, que se está desmoronando ante nuestros ojos sin que reaccionemos tal como exige la gravedad de la hora. Sin democracia, lo más probable es que no se salven ni Notre-Dame ni las Sabinas por venir; y esa es una negociación en la cual no debemos entrar bajo argumento o argucia alguna.

La democracia es un sistema imperfecto pero perfectible, a diferencia del fascismo y el gobierno de los más ricos, que perpetúan un orden inamovible en desmedro del cambio progresivo real. Y además es el único sistema a través del cual preservaremos el monumento último, aquel que también nos precedió y que todavía pisamos. ¿O acaso alguien piensa que el fascismo y los ricos como Creso salvarán el planeta y le legarán a nuestros descendientes un lugar donde se respire sano y se beba agua pura y la tierra permita que las semillas germinen?

Durante su última presentación en público —el 3 de agosto de 1879—, Victor Hugo expresó un deseo que, ay, no se cumplió. "En el siglo XX —dijo—, la guerra habrá muerto, el cadalso habrá muerto, el odio habrá muerto, las fronteras habrán muerto, los dogmas habrán muerto; y la humanidad vivirá". Habrá quien se ría de su vaticinio con una risa trágica, pero la reacción adecuada debería ser otra. Nos han golpeado tanto, es cierto, que nuestras almas no se ven mucho mejor que Quasimodo: estamos medio ciegos y medio sordos y doblados en dos por el peso excesivo de la represión y del dolor; por eso caminamos encorvados, atentos a la moneda que nos depare el suelo si existe un golpe de módica suerte. Cuando lo que deberíamos hacer es recuperar la posición a que nos invitaba la altura de las catedrales y mirar hacia arriba, o cuanto menos a lo lejos — y recuperar perspectiva.

Este no es momento para pensar en pequeño ni para amar en pequeño, porque lo que está ardiendo es mucho más que París. O lo salvamos todo y a todos o nos quedamos sin nada y sin nadie. Confiemos en la elasticidad de nuestros corazones y permitámosles amar / actuar lo que la hora demanda. Porque si no lo hacemos, nuestro destino será el de Quasimodo: miraremos las ruinas de nuestra existencia, exclamando "¡He ahí todo lo que he amado!"; y nuestros huesos se desintegrarán al soplo del viento.

"Amar —escribió Victor Hugo, dos días antes de su muerte— es actuar".

[1] Si alguien cree que los ejemplos que estoy dando son simbólicos, no tiene más que consultar los artículos que en esta edición de El Cohete escriben Agustina Paz Frontera, Flor Alcaraz y Victorio Paulón.

--------------------------------Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí